Какими свойствами должен обладать раствор вызывающий плазмолиз

Работа 1. Плазмолиз и деплазмолиз. Формы плазмолиза

Плазмолиз – процесс отделения протопласта от оболочки клетки, погруженной в гипертонический раствор, то есть раствор, концентрация солей которого больше таковой клеточного сока.

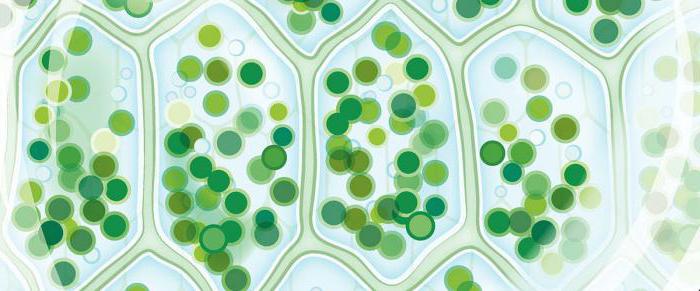

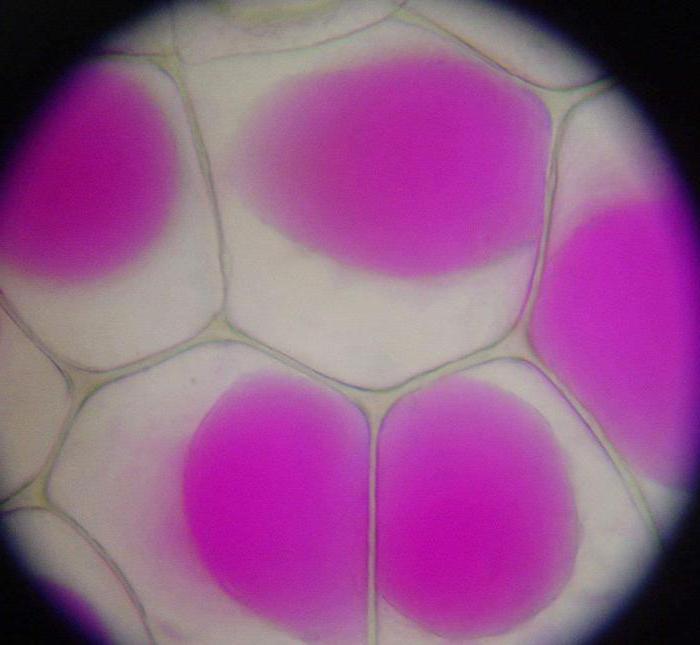

В зависимости от разницы концентраций внутреннего и внешнего растворов и длительности процесса проявляются разные формы плазмолиза1: уголковый, вогнутый, судорожный, выпуклый (рис. 1, А). Уголковый плазмолиз проявляется в форме отхождения протопласта от клеточной оболочки только по ее углам. При вогнутом плазмолизе протопласт остается в соприкосновении с клеточной оболочкой в некоторых местах; резко выраженной его формой является судорожный плазмолиз. Самая глубокая стадия – выпуклый плазмолиз – наступает, когда протопласт отходит от оболочки полностью и принимает вид комочка с выпуклой поверхностью. Часто на последней стадии видны тончайшие нити протопласта («нити Гехта»), соединяющие последний со стенками клетки (рис. 1, Б).

Деплазмолиз – процесс, обратный плазмолизу, проявляющийся в восстановлении нормального состояния клетки при перенесении ее в чистую воду. Если раствор, вызывающий плазмолиз, не ядовит, то явление плазмолиза и деплазмолиза можно наблюдать несколько раз.

В настоящее время явление плазмолиза широко используется в экспериментальной цитологии и физиологии растений для определения осмотического потенциала, вязкости цитоплазмы, клеточной проницаемости и многих других вопросов.

Материалы и оборудование. Луковица с пигментированными чешуями, 0,7 М раствор нитрата кальция, 0,5 М раствор хлорида кальция, 1,0 М раствор сахарозы, дистиллированная вода, предметные стекла, покровные стекла, стеклянные трубочки, фильтровальная бумага, набор для препарования, спиртовка, микроскоп «Биолам 70-Р».

Ход работы. Приготовьте водный препарат нижнего эпидермиса синего лука, накройте покровным стеклом и рассмотрите под микроскопом на малом увеличении. Сделайте схематический рисунок наблюдаемой картины. Удалите с помощью фильтровальной бумаги воду и замените ее на имеющийся в наличии гипертонический раствор (0,7 М Ca(NO3)2, 0,5 М CaCl2 или 1,0 М C12H22O11). Сразу после нанесения раствора на стекло начните наблюдения. Дождитесь появления всех этапов плазмолиза (уголковый, вогнутый, выпуклый). Заполните таблицу 1 по результатам опыта.

Таблица 1

Скорость проявления различных форм плазмолиза

Повторность | Форма плазмолиза | Время погружения ткани в раствор | Время наступления соответствующей формы плазмолиза | Длительность проявления соответствующей формы плазмолиза, мин |

1 | ||||

2 | ||||

3 | ||||

4 | ||||

Замените гипертонический раствор дистиллированной водой и продолжите наблюдения. Результаты внесите в таблицу 2. Когда во всех клетках препарата будет отмечен полный возврат протопласта в исходное положение, повторите опыт еще 2 раза и результаты наблюдений внесите в таблицы 1 и 2.

Таблица 2

Длительность деплазмолиза

Повторность | Время погружения ткани в воду | Время наступления деплазмолиза | Длительность деплазмолиза, мин |

1 | |||

2 | |||

3 | |||

4 |

По окончании полного деплазмолиза после третьего опыта убейте клетки нагреванием предметного стекла с препаратом над пламенем спиртовки, не давая воде испариться. Повторите исследование с мертвыми клетками и внесите результаты наблюдений в таблицы 1 и 2 (четвертая повторность).

Сравнив скорость плазмолиза и деплазмолиза в пределах одной повторности и скорости плазмолиза и деплазмолиза во всех трех повторностях, а также деплазмолиз живых и мертвых клеток, сделайте соответствующие выводы.

__________________________________

1 Атабекова, А.И. Цитология растений / А.И.Атабекова, Е.И. Устинова – Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Колос, 1971 – 256 с.

Явление плазмолиза и деплазмолиза

Ð¦ÐµÐ»Ñ ÑабоÑÑ.

УбедиÑÑÑÑ Ð½Ð° опÑÑе, ÑÑо ÑиÑоплазма живой клеÑки ÑлаÑÑиÑна, полÑпÑониÑаема и ÑпоÑобна плазмолизиÑоваÑÑÑÑ.

ÐаÑеÑÐ¸Ð°Ð»Ñ Ð¸ обоÑÑдование.

ÐÑковиÑа Ñ Ñемно-ÑиолеÑовой окÑаÑкой ÑоÑнÑÑ ÑеÑÑй (напÑимеÑ, ÑоÑÑ ÐаниловÑкий), 1 Ð ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ð½Ð¸ÑÑаÑа ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ KNO3, или Ñ Ð»Ð¾Ñида наÑÑÐ¸Ñ NaCl, или ÑÐ°Ñ Ð°ÑÐ¾Ð·Ñ Ð¡12Ð22Ð11, ÑпиÑки, ÑпиÑÑовка, или Ð³Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð³Ð¾Ñелка, или ÑлекÑÑоплиÑка, микÑоÑкоп и ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð¾Ð±Ð¾ÑÑÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ ÑабоÑÑ Ñ Ð½Ð¸Ð¼: пÑедмеÑнÑе и покÑовнÑе ÑÑекла, пÑепаÑовалÑнÑе иглÑ, лезвие безопаÑной бÑиÑвÑ, ÑÑеклÑÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð°Ð»Ð¾Ñка, ÑÑакан Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð¹, полоÑки ÑилÑÑÑовалÑной бÑмаги, ÑкалÑпелÑ, пинÑеÑ, киÑÑоÑка, маÑÐ»ÐµÐ²Ð°Ñ ÑалÑеÑка, оÑвеÑиÑÐµÐ»Ñ Ð¸Ð»Ð¸ наÑÑолÑÐ½Ð°Ñ Ð»Ð°Ð¼Ð¿Ð°.

ÐÑаÑкое ÑеоÑеÑиÑеÑкое поÑÑнение.

Рживой клеÑке ÑиÑоплазма ÑлаÑÑиÑна и полÑпÑониÑаема. ÐÑи поÑеÑе Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð±Ñем ÑиÑÐ¾Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ñ ÑменÑÑаеÑÑÑ, а пÑи поÑÑÑплении Ð²Ð¾Ð´Ñ ÑвелиÑиваеÑÑÑ Ð´Ð¾ пеÑвонаÑалÑного. ÐÑо ÑвойÑÑво позволÑÐµÑ ÐºÐ»ÐµÑкам пеÑеноÑиÑÑ Ð²Ñеменное обезвоживание и поддеÑживаÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑоÑнÑÑво Ñвоего ÑоÑÑава.

Со ÑвойÑÑвами ÑлаÑÑиÑноÑÑи и полÑпÑониÑаемоÑÑи можно ознакомиÑÑÑÑ Ð½Ð° опÑÑе Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ð¼ и деплазмолизом.

Ðлазмолиз â иÑкÑÑÑÑвенно вÑзÑваемое оÑÑÑавание ÑиÑÐ¾Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ñ Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ñки клеÑки. Ðеплазмолиз â иÑÑезновение плазмолиза. РкаÑеÑÑве плазмолиÑиков â веÑеÑÑв, ÑаÑÑвоÑÑ ÐºÐ¾ÑоÑÑÑ Ð²ÑзÑваÑÑ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·, иÑполÑзÑÑÑ Ð½ÐµÑдовиÑÑе веÑеÑÑва, Ñлабо пÑоникаÑÑие ÑеÑез ÑиÑÐ¾Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ñ Ð² вакÑолÑ.

Ðлазмолиз можно вÑзваÑÑ, погÑÑÐ¶Ð°Ñ ÐºÐ»ÐµÑÐºÑ Ð² ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ñоли или ÑÐ°Ñ Ð°Ñа, конÑенÑÑаÑÐ¸Ñ ÐºÐ¾ÑоÑого вÑÑе конÑенÑÑаÑии клеÑоÑного Ñока (гипеÑÑониÑеÑкий ÑаÑÑвоÑ). ÐÑли Ð±Ñ ÑиÑоплазма бÑла пÑониÑаемой, Ñо пÑоиÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¾ Ð±Ñ Ð²ÑÑавнивание конÑенÑÑаÑий клеÑоÑного Ñока и гипеÑÑониÑеÑкого ÑаÑÑвоÑа пÑÑем диÑÑÑзного пеÑемеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸ ÑаÑÑвоÑеннÑÑ Ð²ÐµÑеÑÑв из клеÑки в ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ð¸ обÑаÑно. Ðднако ÑиÑоплазма, Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°Ñ ÑвойÑÑвом полÑпÑониÑаемоÑÑи, не пÑопÑÑÐºÐ°ÐµÑ Ð²Ð½ÑÑÑÑ ÐºÐ»ÐµÑки ÑаÑÑвоÑеннÑе в воде веÑеÑÑва. ÐапÑоÑив, ÑолÑко вода, ÑоглаÑно законам оÑмоÑа, бÑÐ´ÐµÑ Ð²ÑÑаÑÑваÑÑÑÑ Ð³Ð¸Ð¿ÐµÑÑониÑеÑким ÑаÑÑвоÑом из клеÑки, Ñ. е. пеÑедвигаÑÑÑÑ ÑеÑез полÑпÑониÑаемÑÑ ÑиÑоплазмÑ. ÐбÑем вакÑоли ÑменÑÑиÑÑÑ. ЦиÑоплазма в ÑÐ¸Ð»Ñ ÑлаÑÑиÑноÑÑи ÑледÑÐµÑ Ð·Ð° ÑокÑаÑаÑÑейÑÑ Ð²Ð°ÐºÑолÑÑ Ð¸ оÑÑÑÐ°ÐµÑ Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ñки клеÑки ÑнаÑала в ÑÐ³Ð¾Ð»ÐºÐ°Ñ , заÑем во Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑÑÐ°Ñ Ñ Ð¾Ð±Ñазованием вогнÑÑÑÑ

повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑей (вогнÑÑÑй плазмолиз), и, наконеÑ, пÑоÑоплаÑÑ Ð¿ÑÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ Ð¾ÐºÑÑглÑÑ ÑоÑÐ¼Ñ (вÑпÑклÑй плазмолиз). ÐÑи погÑÑжении плазмолизиÑованной клеÑки в Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸Ð»Ð¸ гипоÑониÑеÑкий ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑдаеÑÑÑ Ð´ÐµÐ¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·.

Ход ÑабоÑÑ.

1. ÐаблÑдение ÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·Ð°. Ðезвием безопаÑной бÑиÑÐ²Ñ Ð´ÐµÐ»Ð°ÑÑ Ñонкий ÑÑез Ñ Ð²ÑпÑклой ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ ÑоÑной ÑеÑÑи лÑка. (Ðожно взÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¶Ð¸ÑÑ Ñ Ð²Ð¾Ð³Ð½ÑÑой ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ ÑеÑÑи лÑка, коÑоÑÐ°Ñ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾ ÑнимаеÑÑÑ. Ðднако клеÑоÑнÑй Ñок ÑÑÐ¸Ñ ÐºÐ»ÐµÑок не ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ Ð°Ð½ÑоÑиана, поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð²Ð°ÐºÑоли бÑдÑÑ Ð±ÐµÑÑвеÑнÑ.) СÑез помеÑаÑÑ Ð½Ð° пÑедмеÑное ÑÑекло в ÐºÐ°Ð¿Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ, накÑÑваÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÑовнÑм ÑÑеклом и ÑаÑÑмаÑÑиваÑÑ Ð¿Ñи малом и болÑÑом ÑвелиÑении микÑоÑкопа клеÑки Ñ Ð¾ÐºÑаÑеннÑм клеÑоÑнÑм Ñоком, обÑаÑÐ°Ñ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ на оболоÑкÑ, ÑиÑоплазмÑ, ÑдÑо и вакÑолÑ.

ÐаÑем на пÑепаÑаÑе заменÑÑÑ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð½Ð° ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ñоли или ÑÐ°Ñ Ð°Ñа. ÐÐ»Ñ ÑÑого Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð»Ðµ покÑовного ÑÑекла помеÑаÑÑ ÐºÐ°Ð¿Ð»Ñ 1 Ð ÑаÑÑвоÑа ниÑÑаÑа калиÑ. С пÑоÑивоположной ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ ÑилÑÑÑовалÑной бÑмажкой оÑÑÑгиваÑÑ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸Ð·-под покÑовного ÑÑекла. Таким обÑазом, на меÑÑо Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¿Ð¾Ð´ покÑовное ÑÑекло поÑÑÑÐ¿Ð°ÐµÑ ÑаÑÑвоÑ. ÐÑÑ Ð¿ÑоÑедÑÑÑ Ð¿ÑоделÑваÑÑ 2â3 Ñаза Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¹ Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ ÑаÑÑвоÑом. СпÑÑÑÑ 5â10 мин наблÑдаÑÑ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·.

2. ÐаблÑдение ÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´ÐµÐ¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·Ð°. Ðа плазмолизиÑованном микÑопÑепаÑаÑе пÑоизводÑÑ Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ ÑаÑÑвоÑа ниÑÑаÑа ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ ÑиÑÑой водой Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ ÑилÑÑÑовалÑной бÑмажки. ÐаблÑдаÑÑ Ð·Ð° изменениÑми в клеÑÐºÐ°Ñ , ведÑÑими к деплазмолизÑ.

3.ÐÑÑвление неÑпоÑобноÑÑи к Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·Ñ Ð¼ÐµÑÑвÑÑ ÐºÐ»ÐµÑок. СпоÑобноÑÑÑÑ Ðº Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÑÑ ÑолÑко живÑе клеÑки. ЧÑÐ¾Ð±Ñ ÑбедиÑÑÑÑ Ð² ÑÑом, гоÑовÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ñй пÑепаÑаÑ. СÑез ÑеÑÑи лÑка помеÑаÑÑ Ð² болÑÑÑÑ ÐºÐ°Ð¿Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð½Ð° пÑедмеÑное ÑÑекло и ÑбиваÑÑ ÐºÐ»ÐµÑки нагÑеванием пÑепаÑаÑа на пламени ÑпиÑÑовки (нагÑеваÑÑ ÑледÑÐµÑ Ð¾ÑÑоÑожно, не допÑÑÐºÐ°Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð³Ð¾ иÑпаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ). ÐÑепаÑÐ°Ñ Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´Ð°ÑÑ, Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¾ÑÑаÑÑваÑÑ ÑилÑÑÑовалÑной бÑмажкой, наноÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑез ÐºÐ°Ð¿Ð»Ñ 1 Ð ÑаÑÑвоÑа ниÑÑаÑа ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ Ð¸ накÑÑваÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÑовнÑм ÑÑеклом. ÐÑепаÑÐ°Ñ ÑаÑÑмаÑÑиваÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ микÑоÑкопом. Ðлазмолиза не пÑоиÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ.

ÐÑводÑ.

1. ЦиÑоплазма ÑлаÑÑиÑна, вÑледÑÑвие ÑÑого она ÑпоÑобна в гипеÑÑониÑеÑком ÑаÑÑвоÑе оÑÑÑаваÑÑ Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ñки клеÑки, а в гипоÑониÑеÑком Ð²Ð½Ð¾Ð²Ñ Ð²Ð¾ÑÑÑанавливаÑÑ Ð¿ÐµÑвонаÑалÑное положение.

2. ЦиÑоплазма полÑпÑониÑаема: пÑопÑÑÐºÐ°ÐµÑ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸ не пÑопÑÑÐºÐ°ÐµÑ ÑаÑÑвоÑеннÑе в ней веÑеÑÑва. 3. Ðлазмолиз и деплазмолиз можно наблÑдаÑÑ ÑолÑко в живÑÑ ÐºÐ»ÐµÑÐºÐ°Ñ .

ÐонÑÑолÑнÑе вопÑоÑÑ.

1. ЧÑо Ñакое плазмолиз?

2. ЧÑо Ñакое деплазмолиз?

3. Ðакие ÑоÑÐ¼Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·Ð° Ð²Ñ Ð·Ð½Ð°ÐµÑе?

4. Ð ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ ÑвойÑÑÐ²Ð°Ñ ÑиÑÐ¾Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ говоÑиÑÑ, изÑÑÐ°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·?

5. СпоÑÐ¾Ð±Ð½Ñ Ð»Ð¸ плазмолизиÑоваÑÑÑÑ Ð¼ÐµÑÑвÑе клеÑки?

Плазмолиз — это осмотический процесс в клетках растений, грибов и бактерий, связанный с их обезвоживанием и отступлением жидкой цитоплазмы от внутренней поверхности клеточной мембраны с образованием полостей. Это возможно благодаря наличию клеточной стенки, которая обеспечивает жесткий внешний каркас. Деплазмолиз — обратный процесс, то есть восстановление исходной формы клетки при снижении осмотического давления во внеклеточной жидкости.

Происхождение плазмолиза и деплазмолиза

Плазмолиз протекает в клетках грибов, растений и бактерий, у которых имеется крепкая клеточная стенка. При их нахождении в гипертоническом растворе, концентрация электролитов в котором больше, чем в цитоплазме, происходит отдача воды в межклеточное пространство. В зависимости от степени обезвоживания плазмолиз клетки делят на уголковый с минимальным отступлением цитоплазмы, вогнутый, судорожный, колпачковый и выпуклый.

Частичному деплазмолизу подвержены все указанные варианты плазмолиза, но восстановить полную жизнеспособность клетки можно только в случае судорожного, уголкового, вогнутого плазмолиза, так как он развивается либо в маленьких масштабах, либо не приводит к повреждению внутриклеточных структур. Выпуклый плазмолиз — это полностью необратимый процесс. Он по форме частично напоминает судорожный вариант, но последний часто обратим.

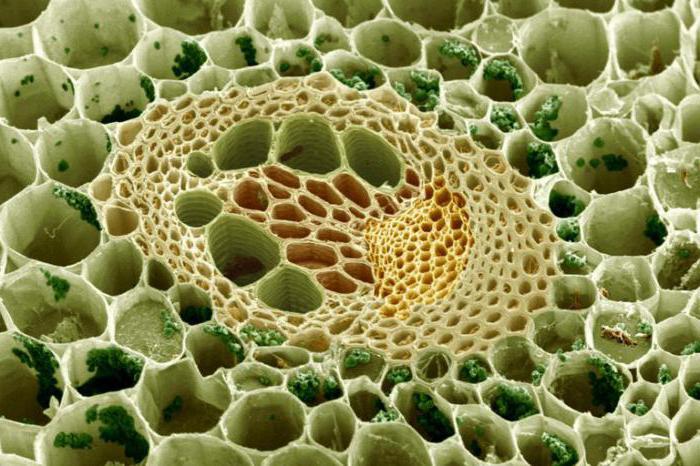

Осмотические явления в клетке

Такие явления, как плазмолиз и деплазмолиз, взаимно противоположны. Плазмолизом называется сморщивание клетки при ее нахождении в гипертоническом растворе. Деплазмолиз — это восстановление исходной формы и размера клетки, у которой ранее произошел плазмолиз. Плазмолиз — это осмотическое явление, которое происходит в растительной и бактериальной клетке, а также в клетках грибов.

Важное условие для его развития — наличие клеточной стенки, жесткого каркаса, обеспечивающего постоянную форму и размеры. В них это явление можно описать как процесс сморщивания внутренней среды клетки из-за выхода жидкости в межклеточное пространство и образование полостей между отступившей цитоплазмой и клеточной оболочкой. То есть подвижная цитоплазма, теряя жидкость, сморщивается и освобождает полости между клеточной мембраной и ее внутренней средой.

Бытовой пример плазмолиза и деплазмолиза

Плазмолиз клетки растений, грибов и бактерий — обратимый процесс. При этом бактерии, клетки которых имеют клеточную стенку, могут находится в таком состоянии очень долго. Но попадая в благоприятную среду, они способны восстановиться и продолжить свою жизнедеятельность. Бытовым примером плазмолиза и деплазмолиза является приготовление варенья. В растворе с высокой концентрацией сахара происходит плазмолиз. Это обеспечивает сохранность продукта долгое время, так как бактерии не могут осуществлять свою жизнедеятельность.

При употреблении варенья, когда в растворе снижается осмотическое давление, бактериальная клетка снова становится активной. Это значит, что протекает такое явление, как деплазмолиз — восстановление гель-зольных свойств ее цитоплазмы и нормальной работоспособности. Если в растворе присутствует патогенная микрофлора в достаточном количестве, то она вполне способна вызывать инфекционное заболевание.

Осмотические явления в животных клетках

Крайним вариантом деплазмолиза животной клетки является гемолиз эритроцита. Он разрушается в гипотонических растворах по причине его чрезмерного набухания. Из-за более низкой концентрации электролитов снаружи эритроцита вода устремляется через мембрану внутрь, чтобы уровнять осмотическое давление. Однако ввиду ограниченности внутреннего пространства клетки и ее низкой вместимости происходит разрыв мембраны и гемолиз. Растительная клетка отличается большей прочностью из-за наличия клеточной стенки, а потому ее набухание часто не приводит к лизису. В определенный момент гидростатическое давление внутри клетки выравнивается с осмотическим, что прекращает дальнейшее поступление воды в цитоплазму.

В гипертонических растворах в эритроцитах происходит обратное явление — вода удаляется из цитоплазмы, и клетка сморщивается. Однако у высокоразвитых многоклеточных организмов предел осмотического воздействия очень низкий. А потому клетка чаще погибает, так как не может длительно оставаться жизнеспособной при наличии очень вязкой цитоплазмы. Более того, в организме человека каждая клетка должна выполнять некие функции, а не просто существовать. Клетка, которая «не работает», будет устранена макрофагами.

Тема. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука.10 класс

Тип урока. Совершенствование и применение теоретических знаний и умений на практике.

Вид урока. Лабораторная работа.

Дидактическая цель: Создание условий для осознания и осмысления блока новой учебной информации средствами ИКТ. Формирование понятия полупроницаемость мембраны, одного из важных свойств мембраны клетки.

Задачи.

Образовательные. Продолжить формирование естественно-научного представления о единстве окружающего мира. Развивать умение проводить наблюдения в живых объектах. Закреплять навыки выполнения лабораторного эксперимента. Расширять кругозор с целью развития логического мышления в предварительно созданной ситуации поиска

Развивающие. Формировать умения работать с информацией, способствовать развитию общеучебных и общебиологических навыков: наблюдения, сравнения, обобщения и формулирования доказательств и выводов. Развивать умения находить ошибки, объяснять их.

Воспитательные. Развивать коммуникативные способности. Подготовка личности «информационного общества»

Основные этапы урока: мотивация, восприятие, осмысление, запоминание ,применение, обобщение, контроль, рефлексия. Информация о домашнем задании.

Средства обучения. Микроскопы, предметные и покровные стекла, стеклянные палочки, стаканы с водой, фильтровальная бумага, раствор поваренной соли, репчатый лук, проектор, компьютеры, интерактивная доска, USB микроскоп БИОР-2

Ход урока.

Организационный момент

Пояснение цели урока, его место в изучаемой теме, особенности проведения.

Проверка домашнего задания. Строение и функции плазматической мембраны.

“Лови ошибку!”. Парная работа. Задание для парной работы. Ученик бойко отвечал у доски, раскрывая строение мембраны, но допустил ошибки. Найдите их. Основу мембраны составляет двойной слой углеводов, который можно сравнить со стенкой мыльного пузыря, так как молекулы мыла и углеводов построены сходным образом. Клеточные мембраны обладают такими важными свойствами как подвижность и текучесть, самозамыкаемость и проницаемость благодаря динамичной структуре углеводного слоя. В клеточных мембранах встречаются тысячи различных белков. Различают периферические белки, которые располагаются на наружной или внутренней поверхности углеводного слоя; интегральные белки, которые погружены в двойной углеводный слой; полуинтегральные белки насквозь пронизывают мембрану, контактируя при этом с наружной и внутренней средой клетки. В мембранах помимо белков и углеводов, могут содержаться липиды. В основном липиды располагаются на наружной поверхности мембраны и обеспечивают распознавание внешних сигналов, сцепление соседних клеток.

Задание: Представьте, что веществам надо проникнуть в клетку. Для этого необходимо преодолеть плазматическую мембрану. Какие известные способы проникновения веществ вы можете вспомнить?

-50355543815

Учащиеся должны знать явления фагоцитоза, пиноцитоза на примере простейших, простую диффузию на примере обмена газов в клетке, облегченную диффузию осмос, активный транспорт).3.Этап подготовки к усвоения нового материала. Мотивация

Проблемные вопросы:

Почему при внесении в почву избытка минеральных удобрений растения вянут?

Почему выделяется сок с кусочка лимона посыпанного сахаром?

Гипотезы …..

4.Этап усвоения новых знаний. Осмысление

Лабораторная работа. «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука». (Пассивный транспорт).

Можно использовать 2 варианта.

1 вариант. Дополнительную информацию по теме «Плазмолиз и деплазмолиз» учащиеся находят на странице сайта «Википедия» в Интернете, а именно найти определения понятий плазмолиз, деплазмолиз, гипертонический раствор, гипотонический раствор, изотонический раствор, тургор). Затем проводится самостоятельное исследование.

2 вариант

Работа с информационными листами. Провести самостоятельное исследование в виде эксперимента по заданному алгоритму

Дополнительная информация информационном листе.

Плазмолиз – явление отставания цитоплазмы от оболочки клетки.

Деплазмолиз – постепенное возвращение цитоплазмы к оболочке клетки.

Гипертоническом раствор — Если клетка находится в гипертоническом растворе, концентрация которого больше концентрации клеточного сока, то скорость диффузии воды из клеточного сока будет превышать скорость диффузии воды в клетку из окружающего раствора. Уменьшение объема клеточной вакуоли сопровождается отделением цитоплазмы оболочки – происходит плазмолиз.

Гипотонический раствор- Если плазмолизированную клетку поместить в гипотонический раствор, концентрация которого меньше концентрации клеточного сока, вода из окружающего раствора будет диффундировать внутрь вакуоли. В результате увеличения объема вакуоли повысится давление клеточного сока на цитоплазму, которая начинает приближаться к стенкам клетки, пока не примет первоначальное положение — произойдет деплазмолиз.

Изотонический раствор – концентрация раствора равна концентрации клеточного сока

Алгоритм выполнения работы:

Приготовьте микропрепарат кожицы лука, рассмотрите клетки под микроскопом. Зарисуйте клетку, обратите внимание на расположение цитоплазмы относительно клеточной оболочки.

Удалите с микропрепарата воду, приложив к краю покровного стекла фильтровальную бумагу. Нанесите на предметное стекло каплю раствора поваренной соли. Наблюдайте за изменением положения цитоплазмы по отношению к клеточной оболочки. Какое явление Вы наблюдаете, объясните его причины (вспомните, какой раствор называют гипертоническим). Зарисуйте клетку.

Фильтровальной бумагой удалите с микропрепарата раствор поваренной соли, промойте микропрепарат дистиллированной водой. Наблюдайте за состоянием цитоплазмы. Какое явление Вы наблюдаете, объясните его причину (вспомните, какой раствор называют гипотоническим). Зарисуйте клетку.

Проявление, какой функции плазматической мембраны Вы наблюдали?

Сделайте вывод, соотнесите его со своей гипотезой.

Отметьте скорость плазмолиза и деплазмолиза. Объясните разницу в скорости этих двух процессов.

Оформите отчет по работе.

Сообщение учащегося. (Задание было такое. Ученик должен был самостоятельно исследовать вне урока данную тему и составить рассказ с использованием заданного списка понятий. Понятия: тургор, уголковый плазмолиз, вогнутый плазмолиз, выпуклый и судорожный.)

Плазмолиз растительной клетки:

А — клетка в состоянии тургора; Б — уголковый; В — вогнутый; Г — выпуклый; Д — судорожный. 1 — оболочка, 2 — вакуоль, 3 — цитоплазма, 4 – ядро.

5.Этап закрепления новых знаний.

Вопросы

С какими свойствами цитоплазмы и вакуоли связаны осмотические явления клетки?

Что такое тургор, плазмолиз, деплазмолиз?

Может ли происходить плазмолиз в мертвой клетке?

Как можно вызвать плазмолиз в клетках чешуи лука?

Объясните, как ведут себя эритроциты в различных растворах?

6. Этап повторения пройденного материала. Работа в группах. Задания для групп. Мозговой штурм

1.Группа. Два студента оперируют лягушку. Они все время смачивают обнаженные внутренние органы лягушки солевым раствором и, тем не менее, через некоторое время эти органы начинают сморщиваться и лягушка гибнет. Заглянув в учебник, студент обнаруживают, что концентрация солевого раствора взята неверно 9% вместо нужных 0,9%. Какой процесс имел место? а) тургор б) диффузия в) осмос

2 группа.Эритроциты крови человека поместили в раствор NaСl. Через несколько минут они увеличились в объеме и лопнули. Каким является этот раствор по отношению к клеткам человека? а) изотонический б) гипертонический в) гипотонический

Группа Вопрос: «В какие растворы помещены животные клетки?»

1

2

3

4 группа Веселая задачка.

Набившись в бочку, словно у них там час пик, селедки требуют больше соли и сразу закрывают за собой крышку бочки. Попробуйте проникнуть внутренним взором в бочку к селедкам и скажите, чем там с ними соль занимается?

7 этап Этап обобщения и систематизации новых знаний

Тест на понимание.

Инструкция: Выпишите номера правильных утверждений.

Осмос идет только при наличии;

1 – наличие полупроницаемой мембраны.

2 – наличие двух растворов разной концентрации.

3 – наличие двух растворов одинаковой концентрации.

4 – молекулы (или ионы) растворителя могут проникать через мембрану.

5 – молекулы (или ионы) растворенного вещества проникают через мембрану.

6 – идет процесс диффузии.

7 – диффузия идет из области высокой концентрации раствора в область более низкой концентрации.

8 – идет процесс адсорбции.

9 – процесс диффузии управляем.

Вставьте нужные по смыслу слова

1. Движение частиц из области высокой концентрации в область низкой концентрации называется ……………… – это явление можно пронаблюдать …….. в растительном и животном мире в ………….

2. На биологические системы распространяются законы ………., ………., что подтверждает взаимосвязь ……….. и …………… природы.

8этап Рефлексия

Что произвело на вас наибольшее впечатление?

Что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что мешало?

Есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?

Чем вы руководствовались в процессе принятия решения?

Учитывалось ли при совершении собственных действий мнение участников группы. (работа в групах)

Как вы оцениваете свои действия и действия группы?

9. Этап информации о домашнем задании

Домашнее задание на выбор.

1.Упростить текст учебного материала по данной теме без потери смысла

2. «Свернуть » текстовую информацию в таблицу

3.Найти черты сходства и отличия двух процессов: плазмолиза и деплазмолизаN п/пЭтап учебного мероприятия Приемы и методы

1 Организационный момент

Словесный

2 Проверка домашнего задания Диалог. мыслетворчество3 Этап подготовки к усвоения нового материала Метод проблемного изучения

4 Этап усвоения новых знаний Проблемно-поисковый, контроль выполнения лаб. Работы. Эксперимент. Самостоятельная работа.

5 Этап закрепления новых знаний Фронтальный опрос. Полилог. Эвристическая беседа

6 Этап повторения пройденного материала Мозговой штурм

7 Этап обобщения и систематизации новых знаний словесный

8 Рефлексия аналитический

9 Этап информации о домашнем задании словесный