Какие физические свойства меди и алюминия используют в электротехнике

Áåç ïðîâîäíèêîâ íèêóäà

Ìåäü (ëàò. Cuprum) îäèí èç ñåìè ìåòàëëîâ, èçâåñòíûõ ñ ãëóáîêîé äðåâíîñòè. Çíà÷èòåëüíûå çàïàñû ìåäíûõ ðóä íàõîäÿòñÿ â ÑØÀ, ×èëè, Ðîññèè (Óðàë), Êàçàõñòàíå (Äæåçêàçãàí), Êàíàäå, Çàìáèè è Çàèðå.

Ìåäü âõîäèò â ñîñòàâ áîëåå 150 ìèíåðàëîâ, ïðîìûøëåííîå ïðèìåíåíèå íàøëè 17 èç íèõ, â òîì ÷èñëå: áîðíèò (Cu5FeS4), õàëüêîïèðèò (ìåäíûé êîë÷åäàí CuFeS2), õàëüêîçèí (ìåäíûé áëåñê Cu2S), êîâåëëèí (CuS), ìàëàõèò (Cu2(OH)2[CO3]). Ïåðåðàáîòêà ñóëüôèäíûõ ðóä äàåò îêîëî 80% îò âñåé äîáûâàåìîé ìåäè.

ïðèðîäå Âñòðå÷àåòñÿ è ñàìîðîäíàÿ ìåäü.

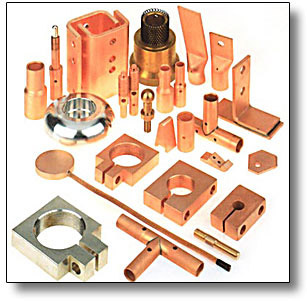

×èñòàÿ ìåäü êîâêèé è ìÿãêèé ìåòàëë â èçëîìå ðîçîâàòîãî öâåòà, äîñòàòî÷íî òÿæåëûé, îòëè÷íûé ïðîâîäíèê òåïëà è ýëåêòðè÷åñòâà, ëåãêî ïîäâåðãàåòñÿ îáðàáîòêå äàâëåíèåì. Èìåííî ýòè êà÷åñòâà ïîçâîëÿþò ïðèìåíÿòü èçäåëèÿ èç ìåäè â ýëåêòðîòåõíèêå â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëåå 70% âñåé ïðîèçâîäèìîé ìåäè èäåò íà âûïóñê ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèÿ. Äëÿ èçäåëèé ñ ìàêñèìàëüíîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòüþ, èñïîëüçóþò òàê íàçûâàåìóþ «áåçêèñëîðîäíóþ» ìåäü.  èíûõ ñëó÷àÿõ ãîäíà è òåõíè÷åñêè ÷èñòàÿ ìåäü, ñîäåðæàùàÿ 0,02-0,04% êèñëîðîäà.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåäè: óäåëüíûé âåñ 8,93 ã/cì3, òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ 1083°Ñ, óäåëüíîå ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå ìåäè ïðè 20°Ñ 0,0167 Îì*ìì2/ì. ×èñòàÿ ìåäü îáëàäàåò âûñîêîé ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäèìîñòüþ (íà âòîðîì ìåñòå ïîñëå ñåðåáðà). Èìåííî ýòî êà÷åñòâî ìåäè èñïîëüçóþò â ïðîìûøëåííîñòè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ øèí èç ìåäè.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåäè: óäåëüíûé âåñ 8,93 ã/cì3, òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ 1083°Ñ, óäåëüíîå ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå ìåäè ïðè 20°Ñ 0,0167 Îì*ìì2/ì. ×èñòàÿ ìåäü îáëàäàåò âûñîêîé ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäèìîñòüþ (íà âòîðîì ìåñòå ïîñëå ñåðåáðà). Èìåííî ýòî êà÷åñòâî ìåäè èñïîëüçóþò â ïðîìûøëåííîñòè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ øèí èç ìåäè.

Ìåäíûå øèíû èçãîòàâëèâàþòñÿ ïî ÃÎÑÒ 434-78. Ñîñòîÿíèÿ â êîòîðîì ïîñòàâëÿþòñÿ ìåäíûå øèíû ïîòðåáèòåëþ: íå îòîææåííàÿ (ìàðêèðîâêà Ò-òâåðäîå), îòîææåííûì (Ì-ìÿãêîå) è ÒÂ-òâåðäûå øèíû, èçãîòîâëåííûå èç áåñêèñëîðîäíîé ìåäè.

äåôîðìèðîâàííîì ñîñòîÿíèè ïðî÷íîñòü ìåäè âûøå, ÷åì ó îòîææåííîãî ìåòàëëà, à çíà÷åíèÿ ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ïîíèæåíû.

Ñïëàâû, ïîâûøàþùèå ïðî÷íîñòü è óëó÷øàþùèå äðóãèå ñâîéñòâà ìåäè, ïîëó÷àþò ââåäåíèåì â íåå äîáàâîê, òàêèõ, êàê öèíê, îëîâî, êðåìíèé, ñâèíåö, àëþìèíèé, ìàðãàíåö, íèêåëü. Íà ñïëàâû èäåò áîëåå 30% ìåäè.

Ëàòóíè ñïëàâû ìåäè ñ öèíêîì (ìåäè îò 60 äî 90% è öèíêà îò 40 äî 10%) ïðî÷íåå ìåäè è ìåíåå ïîäâåðæåíû îêèñëåíèþ. Ïðè ïðèñàäêå ê ëàòóíè êðåìíèÿ è ñâèíöà ïîâûøàþòñÿ åå àíòèôðèêöèîííûå êà÷åñòâà, ïðè ïðèñàäêå îëîâà, àëþìèíèÿ, ìàðãàíöà è íèêåëÿ âîçðàñòàåò àíòèêîððîçèéíàÿ ñòîéêîñòü. Ëèñòû, ëèòûå èçäåëèÿ èñïîëüçóþòñÿ â ìàøèíîñòðîåíèè, îñîáåííî â õèìè÷åñêîì, â îïòèêå è ïðèáîðîñòðîåíèè, â ïðîèçâîäñòâå ñåòîê äëÿ öåëëþëîçíîáóìàæíîé ïðîìûøëåííîñòè.

Áðîíçû. Ðàíüøå áðîíçàìè íàçûâàëè ñïëàâû ìåäè (80-94%) è îëîâà (20-6%). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîèçâîäÿò áåçîëîâÿííûå áðîíçû, èìåíóåìûå ïî ãëàâíîìó âñëåä çà ìåäüþ êîìïîíåíòó.

Àëþìèíèåâûå áðîíçû ñîäåðæàò 5-11% àëþìèíèÿ, îáëàäàþò âûñîêèìè ìåõàíè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè â ñî÷åòàíèè ñ àíòèêîððîçèéíîé ñòîéêîñòüþ.

Ñâèíöîâûå áðîíçû, ñîäåðæàùèå 25-33% ñâèíöà, èñïîëüçóþò ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïîäøèïíèêîâ, ðàáîòàþùèõ ïðè âûñîêèõ äàâëåíèÿõ è áîëüøèõ ñêîðîñòÿõ ñêîëüæåíèÿ.

Êðåìíèåâûå áðîíçû, ñîäåðæàùèå 4-5% êðåìíèÿ, ïðèìåíÿþò êàê äåøåâûå çàìåíèòåëè îëîâÿííûõ áðîíç.

Áåðèëëèåâûå áðîíçû, ñîäåðæàùèå 1,8-2,3% áåðèëëèÿ, îòëè÷àþòñÿ òâåðäîñòüþ ïîñëå çàêàëêè è âûñîêîé óïðóãîñòüþ. Èõ ïðèìåíÿþò äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïðóæèí è ïðóæèíÿùèõ èçäåëèé.

Êàäìèåâûå áðîíçû ñïëàâû ìåäè ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâà êàäìèÿ (äî1%) èñïîëüçóþò ïðè ïðîèçâîäñòâå òðîëëåéíûõ ïðîâîäîâ, äëÿ èçãîòîâëåíèÿ àðìàòóðû âîäîïðîâîäíûõ è ãàçîâûõ ëèíèé è â ìàøèíîñòðîåíèè.

Ïðèïîè ñïëàâû öâåòíûõ ìåòàëëîâ, ïðèìåíÿåìûå ïðè ïàéêå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìîíîëèòíîãî ïàÿíîãî øâà. Ñðåäè òâåðäûõ ïðèïîåâ èçâåñòåí ìåäíîñåðåáðÿíûé ñïëàâ (44,5-45,5% Ag; 29-31% Cu; îñòàëüíîå öèíê).

Ðîññèè ìåäíûå øèíû èçãîòàâëèâàþò íåñêîëüêèõ çàâîäîâ: Êàìåíñê-Óðàëüñêèé ÎÖÌ, Êîëü÷óãèíñêèé ÎÖÌ, Êèðîâñêèé ÎÖÌ.

Ìèðîâîå ïðîèçâîäñòâî ìåäè â 2007 ãîäó âûðîñëî íà 2,5% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ã. è ñîñòàâèëî 17,76 ìëí. òîíí. Ïîòðåáëåíèå ìåäè â 2007 ãîäó âûðîñëî íà 4%, ïðè ýòîì ìåäíîå ïîòðåáëåíèå Êèòàÿ âçëåòåëî íà 25% çà ãîä, â òî âðåìÿ êàê ìåäíîå ïîòðåáëåíèå â ÑØÀ ðåçêî óïàëî íà 20%.

Àëþìèíèé è åãî ñïëàâû

Àëþìèíèé è ðÿä ñïëàâîâ íà åãî îñíîâå íàõîäÿò ïðèìåíåíèå â ýëåêòðîòåõíèêå, áëàãîäàðÿ õîðîøåé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè, êîððîçèîííîé ñòîéêîñòè, íåáîëüøîìó óäåëüíîìó âåñó, è, ÷òî íåìàëîâàæíî, ìåíüøåé ñòîèìîñòüþ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ìåäüþ è åå ïðîâîäíèêîâûìè ñïëàâàìè.

Àëþìèíèé è ðÿä ñïëàâîâ íà åãî îñíîâå íàõîäÿò ïðèìåíåíèå â ýëåêòðîòåõíèêå, áëàãîäàðÿ õîðîøåé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè, êîððîçèîííîé ñòîéêîñòè, íåáîëüøîìó óäåëüíîìó âåñó, è, ÷òî íåìàëîâàæíî, ìåíüøåé ñòîèìîñòüþ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ìåäüþ è åå ïðîâîäíèêîâûìè ñïëàâàìè.

çàâèñèìîñòè îò âåëè÷èíû óäåëüíîãî ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèÿ, àëþìèíèåâûå ñïëàâû ïîäðàçäåëÿþò íà ïðîâîäíèêîâûå è ñïëàâû ñ ïîâûøåííûì ýëåêòðè÷åñêèì ñîïðîòèâëåíèåì.

Óäåëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîâîäèìîñòü ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî àëþìèíèÿ ìàðîê À7Å è À5Å ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 60% îò ïðîâîäèìîñòè îòîææåííîé ìåäè ïî ìåæäóíàðîäíîìó ñòàíäàðòó. Òåõíè÷åñêèé àëþìèíèé ÀÄ0 è ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé À5Å èñïîëüçóþò äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïðîâîäîâ, êàáåëåé è øèí. Ïðèìåíåíèå â ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ïîëó÷èëè íèçêîëåãèðîâàííûå ñïëàâû àëþìèíèÿ ñèñòåìû Al-Mg-Si ÀÄ31, ÀÄ31Å.

çåìíîé êîðå ñîäåðæèòñÿ 8,8% àëþìèíèÿ. Ýòî òðåòèé ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè â ïðèðîäå ýëåìåíò ïîñëå êèñëîðîäà è êðåìíèÿ è ïåðâûé ñðåäè ìåòàëëîâ. Îí âõîäèò â ñîñòàâ ãëèí, ïîëåâûõ øïàòîâ, ñëþä. Èçâåñòíî íåñêîëüêî ñîòåí ìèíåðàëîâ Al (àëþìîñèëèêàòû, áîêñèòû, àëóíèòû è äðóãèå). Âàæíåéøèé ìèíåðàë àëþìèíèÿ áîêñèò ñîäåðæèò 28-60% ãëèíîçåìà îêñèäà àëþìèíèÿ Al2O3.

÷èñòîì âèäå àëþìèíèé âïåðâûå áûë ïîëó÷åí äàòñêèì ôèçèêîì Õ. Ýðñòåäîì â 1825 ãîäó, õîòÿ è ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì ìåòàëëîì â ïðèðîäå.

Ïðîèçâîäñòâî àëþìèíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ýëåêòðîëèçîì ãëèíîçåìà Al2O3 â ðàñïëàâå êðèîëèòà NaAlF4 ïðè òåìïåðàòóðå 950°C.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè àëþìèíèÿ: ïëîòíîñòü 2,7×103 êã/ì3, óäåëüíàÿ òåïëîåìêîñòü àëþìèíèÿ ïðè 20°C 0,21 êàë/ãðàä, òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ 658,7°C, òåìïåðàòóðà êèïåíèÿ àëþìèíèÿ 2000°C, êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ àëþìèíèÿ (ïðè òåìïåðàòóðå îêîëî 20°C) : 22,9 × 106(1/ãðàä)

Ñïëàâû àëþìèíèÿ, ïîâûøàþùèå åãî ïðî÷íîñòü è óëó÷øàþùèå äðóãèå ñâîéñòâà, ïîëó÷àþò ââåäåíèåì â íåãî ëåãèðóþùèõ äîáàâîê, òàêèõ, êàê ìåäü, êðåìíèé, ìàãíèé, öèíê, ìàðãàíåö.

Äóðàëþìèí (äþðàëü, äþðàëþìèíèé, îò íàçâàíèÿ íåìåöêîãî ãîðîäà, ãäå áûëî íà÷àòî ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî ñïëàâà) ïëàâ àëþìèíèÿ (îñíîâà) ñ ìåäüþ (Cu: 2,2-5,2%), ìàãíèåì (Mg: 0,2-2,7%) ìàðãàíöåì(Mn: 0,2-1%). Ïîäâåðãàåòñÿ çàêàëêå è ñòàðåíèþ, ÷àñòî ïëàêèðóåòñÿ àëþìèíèåì. ßâëÿåòñÿ êîíñòðóêöèîííûì ìàòåðèàëîì äëà àâèàöèîííîãî è òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ.

Ñèëóìèí ëåãêèå ëèòåéíûå ñïëàâû àëþìèíèÿ (îñíîâà) ñ êðåìíèåì (Si: 4-13%), èíîãäà äî 23% è íåêîòîðûìè äðóãèìè ýëåìåíòàìè: Cu, Mn, Mg, Zn, Ti, Be). Èç íåãî èçãîòàâëèâàþò äåòàëè ñëîæíîé êîíôèãóðàöèè, ãëàâíûì îáðàçîì â àâòî- è àâèàñòðîåíèè.

Ìàãíàëèè ñïëàâû àëþìèíèÿ (îñíîâà) ñ ìàãíèåì (Mg: 1-13%) è äðóãèìè ýëåìåíòàìè, îáëàäàþùèå âûñîêîé êîððîçèéíîé ñòîéêîñòüþ, õîðîøåé ñâàðèàåìîñòüþ, âûñîêîé ïëàñòè÷íîñòüþ. Èç íèõ èçãîòàâëèâàþò ôàñîííûå îòëèâêè (ëèòåéíûå ìàãíàëèè), ëèñòû, ïðîâîëîêó, çàêëåïêè è ò. ä. (äåôîðìèðóåìûå ìàãíàëèè).

Ïî øèðîòå ïðèìåíåíèÿ ñïëàâû àëþìèíèÿ çàíèìàþò âòîðîå ìåñòî ïîñëå ñòàëè è ÷óãóíà.

Íåñêîëüêî èíòåðåñíûõ ôàêòîâ ïðî àëþìèíèé:

â òåëå âçðîñëîãî ÷åëîâåêà ïðèñóòñòâóåò äî 140 ìã àëþìèíèÿ,

1 êã àëþìèíèÿ â àâòîìîáèëå ýêîíîìèò áîëåå 10 ë áåíçèíà íà êàæäûå 200 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ,

àëþìèíèé ñîäåðæèòñÿ äàæå â ÿáëîêàõ äî 150 ìã/êã,

êàæäûé 20-é èç àòîìîâ, ñëàãàþùèõ âåðõíþþ îáîëî÷êó íàøåé ïëàíåòû ýòî àòîì àëþìèíèÿ,

ñóòî÷íàÿ ïîòðåáíîñòü âçðîñëîãî ÷åëîâåêà â àëþìèíèè îöåíèâàåòñÿ â 2,45 ìã.

Ïðè áîëåå íèçêîé óäåëüíîé ïðîâîäèìîñòè (îêîëî 56% îò îòîææåííîé ìåäè), àëþìèíèåâûå ïðîâîäíèêîâûå ñïëàâû èìåþò òî æå íàçíà÷åíèå, ÷òî è ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé àëþìèíèé. Òàêèå ñïëàâû èñïîëüçóþò äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðåáîâàíèé âûñîêîé ïðî÷íîñòè, ïîëçó÷åñòè è äð. ñïåöèàëüíûõ òðåáîâàíèé. Àëþìèíèåâûå øèíû èçãîòàâëèâàþò ïî ÃÎÑÒ 15176-89 èç ñïëàâîâ ÀÄ31 è ÀÄ31Ò, ðåæå ÀÄ0.

Ìèðîâîå ïîòðåáëåíèå ïåðâè÷íîãî àëþìèíèÿ â 2007 ã. ñîñòàâèëî 37,52 ìëí. òîíí, ÷òî íà 3,184 ìëí. òîíí (èëè íà 9,3%) áîëüøå, ÷åì â 2006 ã. Ìèðîâîå ïðîèçâîäñòâî ïåðâè÷íîãî àëþìèíèÿ âûðîñëî â 2007 ã. íà 4,024 ìëí. òîíí ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ã. è äîñòèãëî 38,02 ìëí. òîíí.

Ïðîèçâîäèòåëè ìåäíîé ïðîäóêöèè

Êðóïíåéøèé ïðîèçâîäèòåëü ìåäè íà ðîññèéñêîì ðûíêå ÃÌÊ «Íîðèëüñêèé íèêåëü»

Âòîðîé ïî âåëè÷èíå ïðîèçâîäèòåëü ìåäè â íàøåé ñòðàíå õîëäèíã ÓÃÌÊ.

Òðåòèé êðóïíûé èãðîê ðîññèéñêîãî ðûíêà «Ðóññêàÿ ìåäíàÿ êîìïàíèÿ».  ñîñòàâ ÇÀÎ «Ðóññêàÿ ìåäíàÿ êîìïàíèÿ» âõîäÿò 11 ïðåäïðèÿòèé, äåéñòâóþùèõ â ÷åòûðåõ îáëàñòÿõ Ðîññèè, à òàêæå íà òåððèòîðèè Êàçàõñòàíà

Íà ðûíêå ïðèñóòñòâóþò ìåäíûå øèíû íåñêîëüêèõ çàâîäîâ: Êàìåíñê-Óðàëüñêîãî ÎÖÌ, Êîëü÷óãèíñêîãî ÎÖÌ, Àðòåìîâñêîãî ÎÖÌ, Êèðîâñêîãî ÎÖÌ. Êèðîâñêèé è Êîëü÷óãèíñêèé ÎÖÌ âõîäÿò â ñîñòàâ ÎÀÎ «ÓÃÌÊ».

Òåõíîëîãèè è öåíû

Òàê, êàê òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëåíèÿ ìåäíûõ øèí èçâåñòíà, è íà âñåõ çàâîäàõ ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâà, äëÿ ïîòðåáèòåëÿ íà ïåðâûé ïëàí âûñòóïàåò ñîîòíîøåíèå öåíà/êà÷åñòâî. Îòå÷åñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ëèäåðû îòðàñëè â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûïóñêàþò êà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ è ñîðåâíóþòñÿ ìåæäó ñîáîé, â îñíîâíîì, ïî öåíå. Íî, ãîâîðÿ î êà÷åñòâå ìåäíûõ øèí, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïðèìåñè äàæå â î÷åíü íåçíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâàõ ñóùåñòâåííî ñíèæàþò ýëåêòðîïðîâîäíîñòü ìåäè. Ïîýòîìó áðàêó çäåñü íå ìåñòî.

òî æå âðåìÿ çàðóáåæíûìè è îòå÷åñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ïðåäëàãàþòñÿ íîâàòîðñêèå ðåøåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå âûïóñêàòü ïðîäóêöèþ ñ ÷åòêî çàäàííûìè ïàðàìåòðàìè êà÷åñòâà. Áîëåå òîãî, â îñîáî îòâåòñòâåííûõ ìîìåíòàõ èçãîòîâëåíèå ìåäíûõ øèí ïðîèñõîäèò ïî ñîáñòâåííûì, èíîãäà îðèãèíàëüíûì, ðåøåíèÿì.

Íàïðèìåð, ÎÀÎ «ÊÓÇÎÖÌ» âûïóñêàåò êîëëåêòîðíûå ïîëîñû èç ñïëàâà ìåäè ñ ñåðåáðîì. Òàêîé ñïëàâ ïðåâîñõîäèò ìåäü ïî ýêñïëóàòàöèîííûì õàðàêòåðèñòèêàì, à â îòëè÷èå îò ñïëàâà ìåäè ñ êàäìèåì ÿâëÿåòñÿ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì. Çàâîä ïðîèçâîäèò è öåëûé ðÿä ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ ïðîôèëåé îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.  ÷àñòíîñòè ýòî ìåäíûå ïðÿìîóãîëüíûå ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ïðîôèëè, òàêèå, êàê ïîëóòâåðäûå øèíû, òâåðäûå øèíû ñ ïîâûøåííîé ÷èñòîòîé ïîâåðõíîñòè: øèíû ñ ïîëíûì çàêðóãëåíèåì ìàëûõ ñòîðîí ñå÷åíèÿ ðàçëè÷íîé òâåðäîñòè è äð.

Øèíû ïîëóòâåðäûå âûïóñêàþòñÿ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé ÂS1432 áðèòàíñêèõ ñòàíäàðòîâ ïî êà÷åñòâó ïîâåðõíîñòè è ïîëó÷åíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ, îòâå÷àþùèõ ïîëóòâåðäîìó ñîñòîÿíèþ. Øèíû èçãîòàâëèâàþòñÿ èç ïðåññîâàííîé çàãîòîâêè çà äâà ïðîõîäà âîëî÷åíèÿ ñ ïðîìåæóòî÷íûì îòæèãîì, à ÷èñòîâîå âîëî÷åíèå ïðîâîäèòñÿ ñ ïîíèæåííîé ñòåïåíüþ äåôîðìàöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííîé ñõåìîé èçãîòîâëåíèÿ òâåðäûõ øèí.

Øèíû ñ ïîâûøåííîé ÷èñòîòîé ïîâåðõíîñòè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïîñëåäóþùåãî ýëåêòðîëèòè÷åñêîãî ïîêðûòèÿ èõ ñåðåáðîì, îáåñïå÷èâàþùåãî íàèáîëüøóþ ýëåêòðîïðîâîäíîñòü â ìåñòå êîíòàêòà, è ýòî äèêòóåò îñîáûå òðåáîâàíèÿ ê øåðîõîâàòîñòè èõ ïîâåðõíîñòè (Rz≤0,63 ìêì ïî ÃÎÑÒ 2789-73). Òðåáóåìûé çàêàç÷èêîì ïîêàçàòåëü øåðîõîâàòîñòè äîñòèãíóò íà ÊÓÇÎÖÌ öåëûì ðÿäîì òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðèåìîâ ïðèìåíåíèåì ïîâûøåííûõ ñóììàðíûõ îáæàòèé ïðè âîëî÷åíèè, äîïîëíèòåëüíîé ïîäãîòîâêîé ïîâåðõíîñòè ïðîòÿæêè ïåðåä ÷èñòîâûì âîëî÷åíèåì, ñîîòâåòñòâóþùåé îáðàáîòêîé êàíàëà ñïåöèàëüíîé ôîðìû ñîñòàâíûõ è ìîíîëèòíûõ âîëîê. Óêàçàííûé âûøå ãàðàíòèðîâàííûé óðîâåíü øåðîõîâàòîñòè (Rz≤0,63 ìêì) ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü íàíåñåíèå ïîêðûòèé çàäàííîé, îäíîðîäíîé ïî ïîâåðõíîñòè øèíû òîëùèíû. Òåì ñàìûì óäàåòñÿ ñîçäàòü êîíòàêòíûå ïîâåðõíîñòè, îáëàäàþùèå ìàëûì ïåðåõîäíûì ñîïðîòèâëåíèåì è âûñîêîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòüþ.

Øèíû ñ ïîëíûì çàêðóãëåíèåì ìàëûõ ñòîðîí ñå÷åíèÿ, òî åñòü ñ ðàäèóñîì çàêðóãëåíèÿ, ðàâíûì ïîëîâèíå òîëùèíû øèíû îáëàäàþò îïðåäåëåííûìè ïðåèìóùåñòâàìè ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííûìè: ïîâûøàåòñÿ èçíîñîñòîéêîñòü èçîëÿöèîííîãî ïîêðûòèÿ âñëåäñòâèå îòñóòñòâèÿ åãî èçãèáîâ â óãëàõ ïðîôèëÿ, äîñòèãàåòñÿ ñóùåñòâåííàÿ ýêîíîìèÿ ìåäè, óëó÷øàþòñÿ ïîêàçàòåëè ðàñïðåäåëåíèÿ òîêîâîé íàãðóçêè ïî ñå÷åíèþ øèíû.

×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ îòíîøåíèÿ ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè è èõ çàðóáåæíûõ êîíêóðåíòîâ äîëæíû ïåðåéòè â íîâóþ ñòàäèþ. Ýòî ñâÿçàíî ñî âñòóïëåíèåì â ÂÒÎ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, âñòóïëåíèå â ÂÒÎ îòêðûâàåò ïåðåä ðîññèéñêèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè âíåøíèé ðûíîêÑ äðóãîé ñòîðîíû, âñòóïëåíèå â ÂÒÎ îçíà÷àåò îáÿçàòåëüíîå ñíèæåíèå ââîçíûõ ýêñïîðòíûõ ïîøëèí, êîòîðûå äîëæíû óìåíüøèòüñÿ çà 3-4 ãîäà ÷óòü ëè íå â ïîëòîðà ðàçà. È ãëàâíàÿ êîíêóðåíöèÿ áóäåò â êà÷åñòâå ïðîäóêöèè.

Í. Àëåêñàíäðîâ. Ìåòàëëû è öåíû

Что предпочтительнее — медный либо алюминиевый силовой кабель? Такой вопрос довольно часто поднимается и в кругу квалифицированных специалистов, и обыкновенных пользователей, планирующих заменить устаревшие силовые линии. Для того чтобы принять профессиональное решение, необходимо знать достоинства и недостатки, правила использования, а также базовые различия медной и алюминиевой коммутации.

История развития кабелей

Медь — один из древнейших известных металлов. Ее пластичность и электропроводность были использованы первыми экспериментаторами электричества, Бенджамином Франклином и Майклом Фарадеем. Она была использована в таких изобретениях, как телеграф, телефон и электродвигатель.

Медь является наиболее распространенным металлическим проводником. Международный стандарт отожженной меди (IACS) был принят в 1913 году. Согласно этому мировому стандарту коммерчески чистая отожженная медь характеризуется проводимостью 100% IACS. При этом такая медь, производимая сегодня, имеет более высокие значения проводимости IACS, потому что технология обработки с тех пор значительно улучшилась. Сегодня отожженный медный провод, используемый в электрических цепях, соответствует международным стандартам ASTM B3.

В 1960-х и 1970-х годах из-за высокой цены на медь стали использоваться алюминиевые силовые кабеля для подключения к электрическим сетям промышленных и жилищно-коммунальных объектов. Алюминиевые проводники состоят из различных сплавов, известных как серии AA-1350 и серии AA-8000. Серия AA-1350 содержит, как минимум, 99,5% алюминия. Алюминиевые сплавы серии AA-8000 соответствуют международному стандарту ASTM B800 и были разработаны, чтобы придать алюминию свойства ползучести и удлинения более близкие к характеристикам меди.

Кабель из алюминия или меди: в чем разница

Исключительно два металла — медь и алюминий получили массовое распространение для передачи электричества. Их применение в данном качестве объясняется набором физических параметров и стоимостью. В современных системах электроснабжения для подключения жилых, общественных и промышленных объектов применяется в основном медь. Исключения составляют варианты, когда для подсоединения мощной нагрузки требуется большое сечение жилы — в этом случае используется алюминиевый силовой кабель. Трудно сразу однозначно сказать, что лучше для применения алюминиевый или медный кабель, нужно сравнивать в комплексе все характеристики:

- Ценовые преимущества;

- Физические свойства;

- Условия эксплуатации и безопасности.

Ценовые преимущества

Алюминий практически в три раза дешевле меди. Это делает его более желанным для использования, особенно в мощных проектах, большой протяженностью. Затраты на медь в этих вариантах могут значительно увеличить стоимость проекта электроснабжения.

Сравнительный анализ тенденций роста цен на эти два металла за последние сто лет, отчетливо демонстрирует, что цены на алюминий растут гораздо ниже чем на медь. Специалисты считают, что эта тенденция сохраниться и в ближайшем будущем. С начала 2020 года цена меди на Лондонской бирже достигла до 5 675 долл/тонну, при этом для алюминия — 1 725 долл/тонну. Перечисленное сопряжено с эффективностью производства и ростом выпуска алюминия, при доступном и дешевом сырьевом материале. При производстве кабелей, алюминий в цене окончательного продукта, достигает 25%.

Для меди — ситуация противоположная. Рудные запасы меди сокращаются, процент меди в руде уменьшается, также бедны чистой медью новые месторождения, которые становятся труднодоступными. По этой причине, затраты на медь в цене конечного продукта уже составляют более 50 % и продолжают расти. Всё перечисленное, говорит в пользу применения алюминия.

Весовые характеристики

Алюминий является легким материалом и очень гибким, что облегчает работу с ним. Эта характеристика полезна для быстрой установки, а при протяженных пролетах линий электропередач проволочные алюминиевые модификации монтируются намного быстрее. В качестве сырья алюминий примерно на 70 процентов легче по весу, чем медь. Это полезно в областях, где требуется снижение веса всех компонентов электрической сети.

Естественно, при использовании в электрических кабелях, меньший вес облегчает их установку. Поэтому высоковольтные линии уже давно прокладывают из алюминия. Низкий вес значительно уменьшает растягивающее усилие, прикладываемое к кабелю и мачте. Для схем электроснабжения, требующих гибких кабельных соединений, медь больше не является преимущественным выбором.

Проводимость кабелей и прочность на разрыв

Проводимость алюминия по сравнению с медью составляет только 61%, что приводит к тому, что при использовании алюминиевого кабеля требуются токопроводящие жилы большего диаметра, что естественно повышает вес линии.

Медь не подвержена высокому циклическому расширению/сжатию по сравнению с алюминием. Прочность на растяжение у меди позволяет ей выдерживать напряжения на износ длительное время без разрушительных последствий, как у алюминия.

Благодаря своим высоким пластическим свойствам, медь может выпускаться в форме очень тонкой жилы. Это добавляет универсальность медному силовому кабелю. Медь обладает высокой прочностью на разрыв, может подвергаться чрезвычайному напряжению, при этом проявляет минимальные признаки износа, поэтому такой силовой кабель практически не требует обслуживания.

Безопасность кабелей

Для плавления медной жилы требуется высокая температура — 1083 C. Поэтому с точки зрения безопасности, медный силовой кабель является одним из безопасных вариантов организации электроснабжения объектов. Даже если он перегружен, то вряд ли расплавится или сгорит. Это означает, что шансы возникновения пожара, при проблемах с питанием, будут значительно меньше.

Алюминиевый силовой кабель повышает потенциальный риск пожара на объекте, особенно, если не будет смонтирован в соответствие с ПУЭ. Циклы расширения и сжатия присущие алюминию, оказывают большое влияние на безопасность соединений, по сравнению с использованием меди.

Алюминий также подвержен окислению, особенно, когда он в контакте с влагой и разнородными металлами. В поврежденной зоне возникает сильное сопротивление провода, которое приводит к нагреву, способного расплавить защитную изоляцию и вызвать пожар.

Для предупреждения этих негативных явлений в алюминиевом силовом кабеле используют антиокислительные соединения. Такие линии требуют более высокого уровня обслуживания, чем медные силовые кабеля, что включает в себя проверку проводников на герметичность и наличие окисления.

Наконец, повышенная термотекучесть алюминия — это то, что необходимо учитывать при монтаже. Алюминий является более мягким металлом, чем медь, и имеет тенденцию расширяться или растягиваться с течением времени, особенно при воздействии более высокого давления и температуры. Классические обжимные соединения, страдающие от утечки, теряют прочность и перестают быть надежными.

Как правильно выбрать кабель по ПЭУ

В СССР большая часть жилищного фонда оснащались алюминиевыми силовыми кабелями, это было нормой, действующего стандарта. Это совершенно не означало, что страна бедствовала, и не могла позволить себе массово применять медь в электротехнике, скорее наоборот. Просто проектировщики электросетей решили, что экономически выгодно, применение алюминия, а не меди.

Надо признаться, что в то время темпы строительства были такими огромными, что электротехническая промышленность была обеспечена заказами на пятилетку вперед. В этот период были выстроены всем хорошо известные хрущевки, в которых до сих пор проживает значительная часть россиян. Поэтому экономический эффект от такой массового использования алюминиевой кабельной продукции действительно был существенным. Сегодня совершенно иные реалии, и алюминиевый силовой кабель в новых жилых домах не используют, а только исключительно медную кабельную продукцию, что соответствует п. 7.1.34 ПУЭ.

Для алюминиевого силового кабеля вышеназванный раздел ПУЭ оставил другую область применения. Так линии питающие распредсети, предпочтительно, выполнять с алюминиевыми токожилами, в проектах когда их проектное сечение будет равняться 16 мм2 и выше. Кроме того, большая область приемников тока, которая относится к обслуживанию электрооборудования объектов: насосные, вентиляторные и калориферные электроустановки могут запитывать кабеля с алюминиевыми токожилами сечением более 2.5 мм2.

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью заявить, что существующие нормы четко разделили области применения алюминиевых и медных силовых кабелей с учетом всех их технических и стоимостных характеристик. Тем не менее, сегодня конструкторы, архитекторы, инженеры электрики, работающие с проектами электроснабжения должны преодолеть тенденциозность по отношению к использованию алюминиевой продукции, тем более что эта технологии шагнули далеко вперед по качеству этого металла. Такой подход даст возможность использовать экономичный алюминий при монтаже, что обеспечит значительную экономию в масштабах всей страны.