В какую сторону усиливаются окислительные свойства

1. Слева направо по периоду (см. Таблица Менделеева):

- металлические свойства простых веществ ослабевают (уменьшаются)

- неметаллические свойства усиливаются (увеличиваются)

- радиус атома уменьшается (атомное сжатие из-за увеличения заряда ядра)

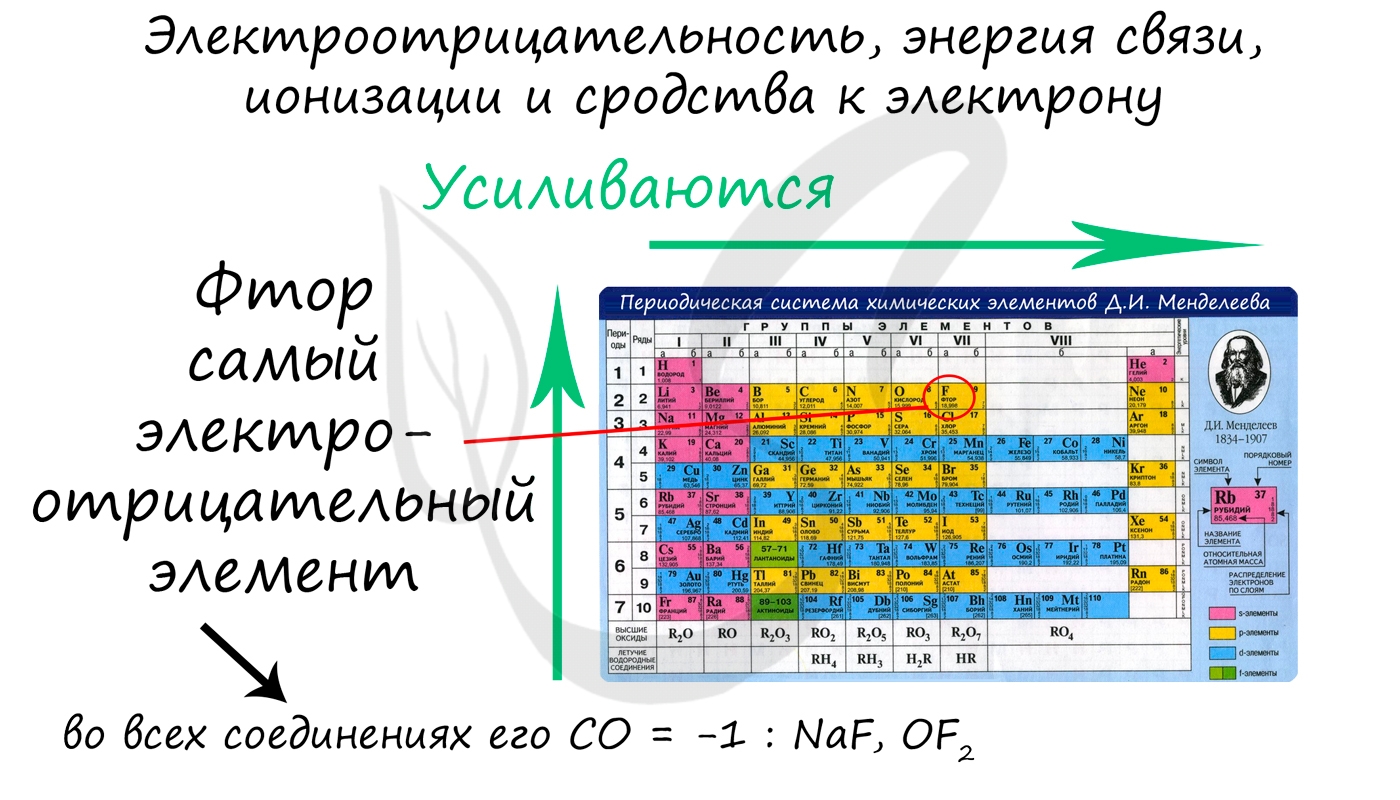

- электроотрицательность элементов возрастает (самый ЭО элемент — фтор)

- восстановительные свойства уменьшаются

- окислительные свойства увеличиваются

- основные свойства оксидов и гидроксидов уменьшаются

- Кислотные свойства оксидов и гидроксидовусиливаются

- идет увеличение числа электронов на внешнем уровне

- увеличивается максимальная валентность элементов

2. Сверху вниз по группе (см. Таблица Менделеева)(для главной подгруппы):

- металлические свойства простых веществ усиливаются

- неметаллические свойства ослабевают

- радиус атома увеличивается

- электроотрицательность элементов уменьшается

- основные свойства оксидов и гидроксидов усиливаются

- кислотные свойства оксидов и гидроксидов убывают

- Число электронов на внешнем уровне не меняется

3. К основным оксидам относятся оксиды металлов со степенью окисления +1 и +2

4. К кислотным оксидам относятся оксиды неметаллов и оксиды металлов со степенью окисления +5, +6, +7

5. К амфотерным оксидам относятся Al2O3, BeO, ZnO, Cr2O3

Давайте порассуждаем вместе

1. Как изменяется радиус атома в ряду Be — Mg — Ca ?

1) уменьшается

2) увеличивается

3) не изменяется

4) сначала уменьшается, потом увеличивается

Ответ: все элементы находятся в одной группе, сверху вниз, значит радиус атома увеличивается

2. Как изменяются металлические свойства в ряду Li — Be — B?

1) не изменяются

2) сначала усиливаются, потом уменьшаются

3) ослабевают

4) усиливаются

Ответ: все элементы находятся в одном периоде слева направо, значит металлические свойства ослабевают

3. Как изменяется электроотрицательность в ряду F — O — N?

1) сначала усиливается, потом ослабевает

2) уменьшается

3) не изменяется

4) усиливается

Ответ: все элементы находятся в одном периоде справа налево, значит электроотрицательность уменьшается.

4. Как изменяются неметаллические свойства в ряду As — P — N?

1) уменьшаются

2) не изменяются

3) сначала усиливаются, потом уменьшаются

4) усиливаются

Ответ: все элементы находятся в одной группе снизу вверх, значит неметаллические свойства усиливаются

5. Как изменяется число валентных электронов в ряду Li — Na — K?

1) не изменяется

2) увеличивается

3) уменьшается

4) сначала уменьшается, затем увеличивается

Ответ: все элементы находятся в одной группе сверху вниз, значит число валентных электронов не изменяется

6. Как изменяются окислительные свойства в ряду O — S — Se?

1) увеличиваются

2) сначала уменьшаются, затем увеличиваются

3) не изменяются

4) уменьшаются

Ответ: все элементы находятся в одной группе сверху вниз, значит окислительные свойства уменьшаются

7. Как изменяются восстановительные свойства в ряду Si — Al — Mg?

1) сначала уменьшаются, затем усиливаются

2) увеличиваются

3) не изменяются

4) уменьшаются

Ответ: все элементы находятся в одном периоде справа налево, значит восстановительные свойства усиливаются

8. Как изменяются свойства оксидов в ряду MgO -> Al2O3 —> SiO2

1) от основных к кислотным

2) от кислотных к основным

3) от кислотных к амфотерным

4) от основных к амфотерным

Ответ: все элементы находятся в одном периоде слева направо, значит свойства оксидов изменяются от основных к кислотным

Задания повышенной сложности

1. В главных подгруппах периодической системы с увеличением заряда ядра атомов химических элементов происходит:

1) усиление неметаллических свойств

2) усиление металлических свойств

3) высшая валентность элементов остается постоянной

4) изменяется валентность в водородных соединениях

5) уменьшается радиус атомов

Ответ: 2, 3

2. В главных подгруппах периодической системы восстановительная способность атомов увеличивается по мере

1) уменьшения радиуса атома

2) увеличения числа электронных слоев в атомах

3) уменьшения заряда ядра атомов

4) увеличения числа валентных электронов

5) увеличения порядкового номера элемента

Ответ: 2, 5

3. В ряду химических элементов Be, Mg, Ca, Sr

1) усиливается способность атомов отдавать электроны

2) уменьшается заряд ядра атомов

3) усиливается восстановительная способность

4) уменьшаются металлические свойства

5) усиливается способность атомов принимать электроны

Ответ: 1, 3

4. В ряду химических элементов I, Br, Cl, F восстановительная способность атомов уменьшается, потому что

1) увеличивается радиус атома

2) увеличивается заряд ядра атомов

3) увеличивается число электронных слоев в атомах

4) уменьшается число электронных слоев в атомах

5) уменьшается способность атомов отдавать электроны

Ответ: 4, 5

5. В ряду химических элементов As, P, N

1) увеличивается радиус атома

2) увеличивается электроотрицательность

3) усиливаются кислотные свойства их высших оксидов

4) возрастает значение высшей степени окисления

5) увеличивается число электронов во внешнем электронном слое атомов

Ответ: 2, 3

6. В ряду химических элементов P, N, O

1) уменьшается число электронов во внешнем электронном слое

2) увеличивается электроотрицательность

3) возрастает значение высшей валентности

4) ослабевают неметаллические свойства

5) усиливается способность атомов принимать электроны

Ответ: 2, 5

7. В ряду гидроксидов NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3

1) увеличивается термическая стойкость

2) ослабевают основные свойства

3) увеличивается способность к электролитической диссоциации

4) ослабевают окислительные свойства

5) уменьшается растворимость в воде

Ответ: 2,5

Периодический закон был открыт Д.И. Менделеевым в 1868 году. Его современная формулировка: свойства химических элементов и образуемых ими

соединений (простых и сложных) находятся в периодической зависимости от величины заряда атомного ядра.

Периодический закон лежит в основе современного учения о строении вещества. Периодическая система Д.И. Менделеева является наглядным отражением

периодического закона.

В периодической таблице элементы расположены в порядке увеличения атомного заряда, группируются в «строки и столбцы» — периоды и группы.

Период — ряд горизонтально расположенных химических элементов. 1, 2 и 3 периоды называются малыми, они состоят из одного ряда элементов.

4, 5, 6 — называются большими периодами, они состоят из двух рядов химических элементов.

Группой называют вертикальный ряд химических элементов в периодической таблице. Элементы собраны в группы на основе степени окисления в

высшем оксиде. Каждая из восьми групп состоит из главной подгруппы (а) и побочной подгруппы (б).

Периодическая таблица Д.И. Менделеева содержит колоссальное число ответов на самые разные вопросы. При умелом ее использовании вы сможете

предполагать строение и свойства веществ, успешно писать химические реакции и решать задачи.

Радиус атома

Радиусом атома называют расстояние между атомным ядром и самой дальней электронной орбиталью. Это не четкая, а условная граница, которая

говорит о наиболее вероятном месте нахождения электрона.

В периоде радиус атома уменьшается с увеличением порядкового номера элементов («→» слева направо). Это связано с тем, что с увеличением номера группы

увеличивается число электронов на внешнем уровне. Запомните, что для элементов главных подгрупп номер группы равен числу электронов на внешнем уровне.

С увеличением числа электронов они становятся более скученными, так как притягиваются друг к другу сильнее: это и есть причина маленького радиуса атома.

Чем меньше электронов, тем больше у них свободы и больше радиус атома, поэтому радиус увеличивается в периоде «←» справа налево.

В группе радиус атома увеличивается с увеличением заряда атомных ядер — сверху вниз «↓». Чем больше период, тем больше электронных орбиталей вокруг атома,

соответственно, и больше его радиус.

С уменьшением заряда атома в группе радиус атома уменьшается — снизу вверх «↑». Это связано с уменьшением количества электронных орбиталей вокруг

атома. Для примера возьмем атомы бора и алюминия, элементов, расположенных в одной группе.

Период, группа и электронная конфигурация

Обратите внимание еще раз на важную деталь: элементы, находящиеся в одной группе (главной подгруппе!), имеют сходную конфигурацию внешнего уровня.

Так у бора на внешнем уровне расположены 3 электрона, у алюминия — тоже 3. Оба они в III группе.

Такая закономерность иногда может сильно облегчить жизнь, однако у элементов побочных подгрупп она отсутствует — там нужно считать электроны

«вручную», располагая их на электронных орбиталях.

Раз уж мы повели речь об электронных конфигурациях, давайте запишем их для бора и алюминия, чтобы лучше представлять их внешний уровень и увидеть

то самое «сходство»:

- B5 — 1s22s22p1

- Al13 — 1s22s22p63s23p1

Общую электронную конфигурацию для элементов III группы главной подгруппы можно записать ns2np1. Это будет работать для

бора, внешний уровень которого 2s22p1, алюминия — 3s23p1, галия — 4s24p1,

индия — 5s25p1 и таллия — 6s26p1. За «n» мы принимаем номер периода.

Правило составления электронной конфигурации, которое вы только что увидели, универсально. Если вы имеете дело с элементом главной подгруппы,

то увидев номер группы вы знаете, сколько электронов у него на внешнем уровне. Посмотрев на период, знаете номер его внешнего уровня.

Вам остается только распределить известное число электронов по s и p ячейкам, а затем подставить номер периода — и вот быстро получена

конфигурация внешнего уровня. Предлагаю посмотреть на примере ниже 🙂

Очень надеюсь, что теперь вы знаете: только глядя на положение элемента в периодической таблице, на группу и период, в которых он расположен,

вы уже можете составить конфигурацию его внешнего уровня. Безусловно, это для элементов главных подгрупп. Повторюсь: у побочных — только «вручную».

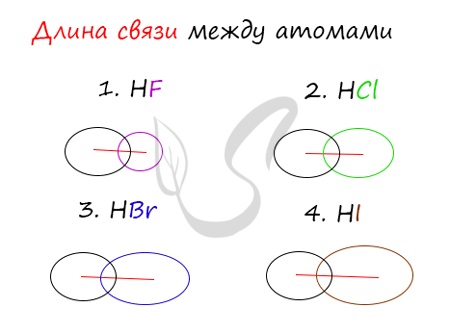

Длина связи

Длина связи — расстояние между атомами химически связанных элементов. Очевидно, что понятия длины связи и атомного радиуса взаимосвязаны напрямую.

Чем больше радиус атома, тем больше длина связи.

Убедимся в этом на наглядном примере, сравнив длину связей в четырех веществах: HF, HCl, HBr, HI.

Чем больше радиусы атомов, которые образуют химическую связь, тем больше между ними и длина связи. Радиус атома водорода неизменен во всех трех

веществах, а в ряду F → Cl → Br → I происходит увеличение радиуса атома. Наибольшим радиусом обладает йод, поэтому самая длинная связь в молекуле HI.

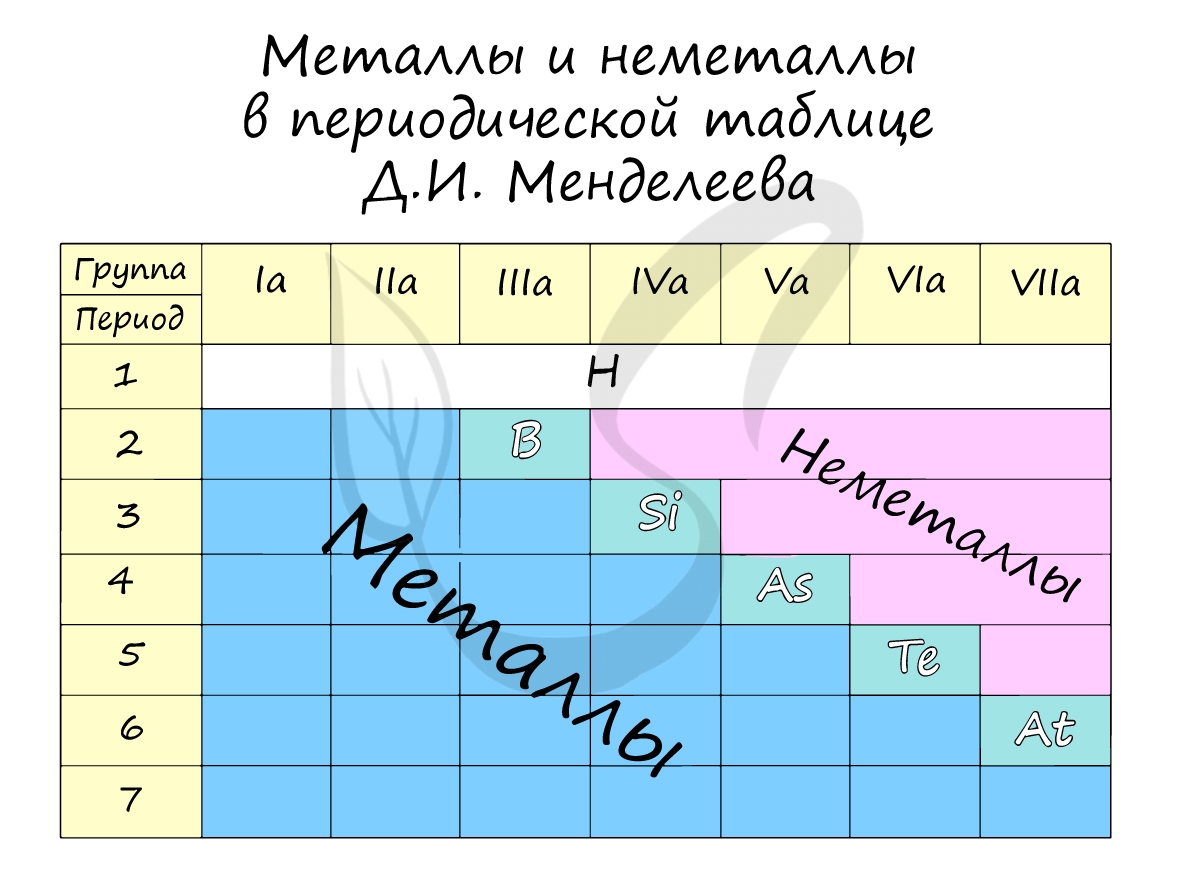

Металлические и неметаллические свойства

В периоде с увеличением заряда атома металлические свойства ослабевают, неметаллические — усиливаются (слева направо «→»). В группе с увеличением

заряда атома металлические свойства усиливаются, а неметаллические — ослабевают (сверху вниз «↓»).

Сравним металлические и неметаллические свойства Rb, Na, Al, S. Натрий, алюминий и сера находятся в одном периоде. Металлические свойства возрастают

S → Al → Na. Натрий и рубидий находятся в одной группе, металлические свойства возрастают Na → Rb.

Таким образом, самые сильные металлические свойства проявляет рубидий, но с другой стороны — у него самые слабые неметаллические свойства. Сера

обладает самыми слабыми металлическими свойствами, но, если посмотреть по-другому, сера — самый сильный неметалл.

Распределение металлов и неметаллов в периодической таблице также является наглядным отображением этого правила. Если провести условную

линию, проходящую от бора до астата, то справа окажутся неметаллы, а слева — металлы.

Основные и кислотные свойства

Основные свойства в периоде с увеличением заряда атома уменьшаются, кислотные — возрастают. В группе с увеличением заряда атома основные

свойства усиливаются, а кислотные — ослабевают.

Кислотные и основные свойства противопоставлены друг другу, как противопоставлены металлические и неметаллические. Где первые усиливаются,

вторые — убывают. Все аналогично, поэтому смело ассоциируйте одни с другими, так будет гораздо легче запомнить.

Замечу, что здесь есть одно важное исключение. Как и в общем случае: исключения только подтверждают правила. В ряду галогенводородных

кислот HF → HCl → HBr → HI происходит усиление кислотных свойств (а не ослабление, как должно быть по логике нашего правила).

Это можно объяснить в темах диссоциации и химических связей. Когда мы дойдем до соответствующей темы, я напомню про HF и водородные связи между

молекулами, которые делают эту кислоту самой слабой. Сейчас воспринимайте это как исключение: HF — самая слабая из этих кислот, а

HI — самая сильная.

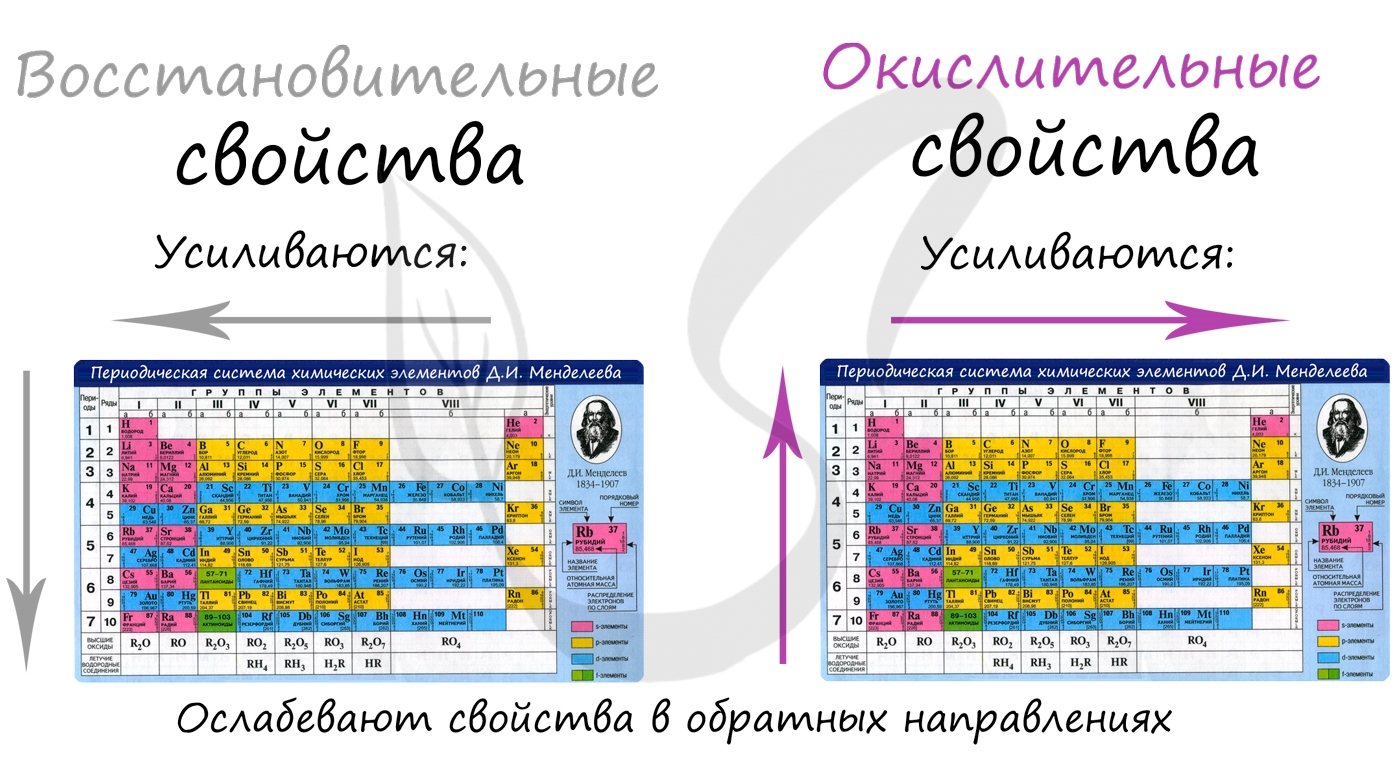

Восстановительные и окислительные свойства

Восстановительные свойства в периоде с увеличением заряда атома ослабевают, окислительные — усиливаются. В группе с увеличением заряда

атома восстановительные свойства усиливаются, а окислительные — ослабевают.

Ассоциируйте восстановительные свойства с металлическими и основными, а окислительные — с неметаллическими и кислотными. Так гораздо проще

запомнить 😉

Электроотрицательность (ЭО), энергия связи, ионизации и сродства к электрону

Электроотрицательность — способность атома, связанного с другими, приобретать отрицательный заряд (притягивать к себе электроны).

Мы уже касались ее в статье, посвященной степени окисления. Это важное свойство, ведь более ЭО-ый атом притягивает

к себе электроны и уходит в отрицательную степень окисления со знаком минус «-«.

Все перечисленные в подзаголовке свойства вместе с ЭО усиливаются в периоде с увеличением заряда атома, в группе с увеличением заряда атома

они ослабевают. Таким образом, самый электроотрицательный элемент расположен справа вверху таблицы Д.И. Менделеева — это фтор.

Для примера сравним ЭО-ость атомов Te, In, Al, P. Индий расположен в одной группе с алюминием, ЭО-ость In → Al возрастает (снизу вверх). Алюминий

расположен в одном периоде с серой, ЭО-ость возрастает Al → S (слева направо). Сравнивая серу и теллур, мы видим, что сера расположена в группе

выше теллура, значит и ее электроотрицательность тоже выше.

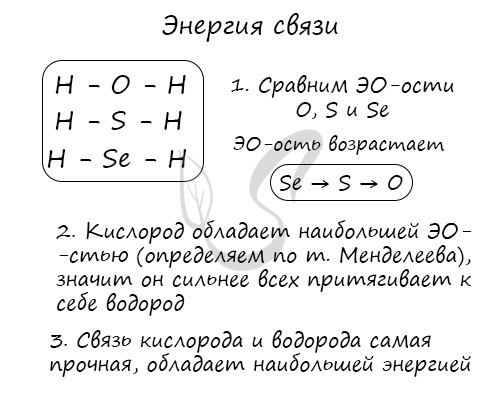

Энергия связи (а также ее прочность) возрастают с увеличением электроотрицательности атомов, образующих данную связь. Чем сильнее атом тянет на

себя электроны (чем больше он ЭО-ый), тем прочнее получается связь, которую он образует.

Понятию ЭО-ости «синонимичны» также понятия сродства к электрону — энергии, выделяющейся при присоединении электрона к атому, и энергии ионизации —

количеству энергии, которое необходимо для отщепления электрона от атома. И то, и другое возрастают с увеличением электроотрицательности.

Продемонстрирую на примере. Сравним энергию связи в трех молекулах: H2O, H2S, H2Se.

Высшие оксиды и летучие водородные соединения (ЛВС)

В периодической таблице Д.И. Менделеева ниже 7 периода находится строка, в которой для каждой группы указаны соответствующие высшие оксиды,

ниже строка с летучими водородными соединениями.

Для элементов главных подгрупп начиная с IV группы (в большинстве случае) максимальная степень окисления (СО) определяется по номеру группы. К примеру,

для серы (в VI группе) максимальная СО = +6, которую она проявляет в соединениях: H2SO4, SO3.

В таблице видно, что для VIa группы формула высшего оксида RO3, а, к примеру, для IIIa группы — R2O3. Напишем

высшие оксиды для веществ из VIa : SO3, SeO3, TeO3 и IIIa группы: B2O3, Al2O3,

Ga2O3.

На экзамене строка с готовыми «высшими» оксидами, как в таблице наверху, может отсутствовать. Считаю важным подготовить вас к этому. Предположим,

что эта строчка внезапно исчезла из таблицы, и вам нужно записать высшие оксиды для фосфора и углерода.

С летучими водородными соединениями (ЛВС) ситуация аналогичная: их может не быть в периодической таблице Д.И. Менделеева, которая попадется на экзамене.

Я расскажу вам, как легко их запомнить.

ЛВС характерны для IV, V, VI и VII группы. Элементы этих групп более электроотрицательны, чем водород, поэтому ходят в «-» отрицательную СО.

Минимальная степень окисления для элементов главных подгрупп, начиная с IV группы, может быть рассчитана так: номер группы — 8.

Например, для углерода минимальная СО = 4-8 = -4; для азота 5-8 = -3; для кислорода 6-8 = -2; для фтора 7-8 = -1. Для того, чтобы запомнить

ЛВС, вы должны ассоциировать IV, V, VI и VII группы с хорошо известными вам веществами: метаном, аммиаком, водой и фтороводородом.

Так как общее строение ЛВС в пределах одной группы сходно, то, вспомнив например H2O для кислорода в VI группе, вы легко

найдете формулы других ЛВС VI группы: серы — H2S, H2Se, H2Te, H2Po.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

§4.6. Некоторые закономерности в Периодической таблице Д.И. Менделеева.

Периодическая таблица систематизирует не только элементы, но и самые разнообразные их свойства. Химику часто бывает достаточно иметь перед глазами Периодическую таблицу для того, чтобы правильно ответить на множество вопросов (не только экзаменационных, но и научных).

Заглянем еще раз в Периодическую таблицу. Помимо глубокой фундаментальной связи между элементами, она отражает ряд полезных для изучения химии закономерностей. Рассмотрим важнейшие из них (рис. 4-6).

Рис.4-6. Закономерности Периодической таблицы, связанные с электроотрицательностью, металлическими и окислительно-восстановительными свойствами элементов.

а) Закономерности, связанные с металлическими и неметаллическими свойствами элементов.

1. При перемещении вдоль периода СПРАВА НАЛЕВО металлические свойства элементов УСИЛИВАЮТСЯ. В обратном направлении возрастают неметаллические.

Это объясняется тем, что правее находятся элементы, электронные оболочки которых ближе к октету. Элементы в правой части периода менее склонны отдавать свои электроны для образования металлической связи и вообще в химических реакциях.

Например, углерод — более выраженный неметалл, чем его сосед по периоду бор, а азот обладает еще более яркими неметаллическими свойствами, чем углерод.

Слева направо в периоде также увеличивается и заряд ядра. Следовательно, увеличивается притяжение к ядру валентных электронов и затрудняется их отдача.

Наоборот, s-элементы в левой части таблицы имеют мало электронов на внешней оболочке и меньший заряд ядра, что способствует образованию именно металлической связи. За понятным исключением водорода и гелия (их оболочки близки к завершению или завершены!), все s-элементы являются металлами; p-элементы могут быть как металлами, так и неметаллами, в зависимости от того — в левой или правой части таблицы они находятся.

У d- и f-элементов, как мы знаем, есть «резервные» электроны из «предпоследних» оболочек, которые усложняют простую картину, характерную для s- и p-элементов. В целом d- и f-элементы гораздо охотнее проявляют металлические свойства.

Подавляющее число элементов является металлами и только 22 элемента относят к неметаллам: это H, B, C, Si, N, P, As, O, S, Se, Te, а также все галогены и инертные газы.

Некоторые элементы в связи с тем, что они могут проявлять лишь слабые металлические свойства, относят к полуметаллам.

Что такое полуметаллы? Если выбрать из Периодической таблицы p-элементы и записать их в отдельный «блок» (это сделано в “длинной” форме таблицы), то обнаружится закономерность, показанная на рис. 4-7. Левая нижняя часть блока содержит типичные металлы, правая верхняя — типичные неметаллы. Элементы, занимающие места на границе между металлами и неметаллами, иногда называют полуметаллами.

Рис. 4-7. Полуметаллы расположены примерно вдоль диагонали, проходящей от левого верхнего к правому нижнему углу блока р-элементов в Периодической таблице.

Полуметаллы имеют ковалентную кристаллическую решетку при наличии металлической проводимости (электропроводности). Валентных электронов у них либо недостаточно для образования полноценной «октетной» ковалентной связи (как в боре), либо они не удерживаются достаточно прочно (как в тeллуре или полонии) из-за больших размеров атома. Поэтому связь в ковалентных кристаллах этих элементов имеет частично металлический характер.

Некоторые полуметаллы (кремний, германий) являются полупроводниками. Полупроводниковые свойства этих элементов объясняются многими сложными причинами, но одна из них — существенно меньшая (хотя и не нулевая) электропроводность, объясняемая слабой металлической связью. Роль полупроводников в электронной технике чрезвычайно важна.

2. При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ вдоль групп УСИЛИВАЮТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ свойства элементов. Это связано с тем, что ниже в группах расположены элементы, имеющие уже довольно много заполненных электронных оболочек. Их внешние оболочки находятся дальше от ядра. Они отделены от ядра более толстой «шубой» из нижних электронных оболочек и электроны внешних уровней удерживаются слабее.

б) Закономерности, связанные с окислительно-восстановительными свойствами. Изменения электроотрицательности элементов.

3. Перечисленные выше причины объясняют, почему СЛЕВА НАПРАВО УСИЛИВАЮТСЯ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ свойства, а при движении СВЕРХУ ВНИЗ — ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ свойства элементов.

Последняя закономерность распространяется даже на такие необычные элементы, как инертные газы. У «тяжелых» благородных газов криптона и ксенона, которые находятся в нижней части группы, удается «отобрать» электроны и получить их соединения с сильными окислителями (фтором и кислородом), а для «легких» гелия, неона и аргона это осуществить не удается.

В правом верхнем углу таблицы находится самый активный неметалл-окислитель фтор (F), а в левом нижнем углу — самый активный металл-восстановитель цезий (Cs). Цезий настолько активен, что самовозгорается на воздухе (посмотрите опыт из «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»). Элемент франций (Fr) должен быть еще более активным восстановителем, но его химические свойства изучать крайне трудно из-за быстрого радиоактивного распада.

В правом верхнем углу таблицы находится самый активный неметалл-окислитель фтор (F), а в левом нижнем углу — самый активный металл-восстановитель цезий (Cs). Цезий настолько активен, что самовозгорается на воздухе (посмотрите опыт из «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»). Элемент франций (Fr) должен быть еще более активным восстановителем, но его химические свойства изучать крайне трудно из-за быстрого радиоактивного распада.

4. По той же причине, что и окислительные свойства элементов, их ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ тоже СЛЕВА НАПРАВО, достигая максимума у галогенов. Не последнюю роль в этом играет степень завершенности валентной оболочки, ее близость к октету.

5. При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ по группам ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ УМЕНЬШАЕТСЯ. Это связано с возрастанием числа электронных оболочек, на последней из которых электроны притягиваются к ядру все слабее и слабее.

в) Закономерности, связанные с размерами атомов.

6. Размеры атомов (АТОМНЫЕ РАДИУСЫ) при перемещении СЛЕВА НАПРАВО вдоль периода УМЕНЬШАЮТСЯ. Это объясняют тем, что электроны все сильнее притягиваются к ядру по мере возрастания заряда ядра. Даже увеличение числа электронов на внешней оболочке (например, у фтора по сравнению с кислородом) не приводит к увеличению размеров атома. Наоборот, размеры атома фтора меньше, чем атома кислорода (рис. 4-8).

Рис. 4-8. Изменение атомных радиусов на примере элементов 2-го периода и 1-й группы Периодической таблицы. Атомные радиусы даны в ангстремах (1 А = 10-8 см).

7. При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ АТОМНЫЕ РАДИУСЫ элементов РАСТУТ, потому что заполнено больше электронных оболочек.

г) Закономерности, связанные с валентностью элементов.

8. Элементы одной и той же подгруппы (в короткой форме таблицы) или группы (в длинной) имеют аналогичную конфигурацию внешних электронных оболочек и, следовательно, одинаковую валентность в соединениях с другими элементами.

9. s-Элементы имеют валентности, совпадающие с номером их группы (в любой форме таблицы).

10. p-Элементы имеют наибольшую возможную для них валентность, равную номеру группы в короткой форме Периодической таблицы. Кроме того, они могут иметь валентность, равную разности между числом 8 (октет) и номером их группы в короткой форме таблицы (этот номер совпадает с числом электронов на внешней оболочке).

11. d-Элементы обычно обнаруживают несколько разных валентностей, которые нельзя точно предсказать по номеру группы.

12. Не только элементы, но и многие их соединения — оксиды, гидриды, соединения с галогенами — обнаруживают периодичность. Для каждой ГРУППЫ элементов можно записать формулы соединений, которые периодически «повторяются» (то есть могут быть записаны в виде обобщенной формулы). Например:

LiCl | BeO | BCl3 | H2O | . HF | |

NaCl | MgO | AlCl3 | H2S | … HCl | |

KCl | CaO | GaCl3 | H2Se | … HBr | |

. . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . | |

Обобщенная формула | RCl | RO | RCl3 | H2R | HR |

хлориды | оксиды | хлориды | гидриды | гидриды |

Мы с вами рассмотрели важнейшие закономерности, наблюдаемые внутри периодов и групп Периодической таблицы Д. И. Менделеева. Теперь мы сможем их активно использовать в дальнейшем изучении химии. Как вы убедитесь, это во многом облегчит понимание и даже предсказание свойств самых разнообразных химических веществ.