Какой из продуктов не образуется при пластическом обмене

Синтез белка

К процессам пластического обмена относят реакции образования белков, углеводов и липидов.

Образование протеинов происходит в цитоплазме клеток. Белковая молекула — сложное полимерное образование. Её составной частью или мономером являются аминокислоты. Всего описано 20 основных аминокислот. Из них состоят белки большинства живых организмов. В отдельных случаях в процессе задействованы модифицированные аминокислоты:

- десмозин;

- гамма-карбоксиглутаминовая кислота;

- селеноцистеин.

Синтез белков основан на принципе матрицы. В организме существуют особые матричные молекулы. Они несут в себе информацию о последовательности аминокислот в протеиновой цепочке. Наиболее часто такой матрицей служит молекула рибонуклеиновой кислоты — матричная или информационная РНК. С её помощью происходит определение структуры вещества.

Этапы пластического обмена белков:

- Трансляция — формирование полипептидной цепочки.

- Фолдинг — цепочка занимает определённое положение и структуру в трёхмерном пространстве.

- Химическое преобразование молекулы.

- Доставка готового полипептида к месту назначения — органу или клетке.

В процессе трансляции последовательность аминокислот в белковой цепочке выстраивается в соответствии с кодом информационной РНК. В этом участвуют рибосомы — особые клеточные структуры, состоящие из 2 частей. В каждой части рибосомы содержится белковая часть и рибонуклеотидная.

Аминокислоты доставляются к рибосомам с помощью транспортной РНК (сокращённо тРНК). На одном из участков этой молекулы имеется так называемый антикодон. Подходя к иРНК, он связывается с её участком — кодоном по принципу комплементарности. Молекула тРНК попадает в большую единицу рибосомы, и доставленная аминокислота присоединяется к строящейся белковой цепочке.

Синтез протеинов требует большого количества энергии. Она используется на следующие цели:

- Для активирования трансляции.

- На активацию каждой аминокислоты, участвующей в процессе.

- Для связывания комплекса тРНК + аминокислота с рибосомой.

- Для перемещения рибосомы после присоединения новой аминокислоты к пептидной цепи.

- Для завершения процесса трансляции.

Такой значительный расход энергии нужен, чтобы обеспечить точность формирования белковой молекулы и необратимость процесса.

Анаболизм углеводов

Синтез углеводов состоит из нескольких этапов. Вначале из неуглеводных соединений формируются молекулы глюкозы (глюконеогенез). Затем из глюкозы синтезируется гликоген (процесс называется гликонеогенез).

Функции синтеза глюкозы в организме человека выполняют:

- печень;

- почки;

- кишечный эпителий.

Основная совокупность химических реакций происходит в цитозоле. Часть подготовительных процессов протекает в эндоплазматической цепи клетки и митохондриях.

Исходным веществом для синтеза может служить пируват. Процесс характеризуется расходом большого количества энергии.

Процесс гликонеогенеза протекает в клетках печени и мышечной ткани. Основная часть реакций проходит в цитозоле. Синтез состоит из нескольких стадий:

- Молекула глюкозы подвергается фосфорилированию с использованием энергии от 1 молекулы АТФ. В результат получается глюкозо-6-фосфат.

- Фосфатная группа в новой молекуле направится с шестого атома углерода на первый. Образуется глюкозо-1-фосфат.

- Полученное соединение переносится на УТФ — получается молекула УДФ-глюкозы.

- УДФ-глюкоза полимеризуется и получается гликоген. В процессе участвует фермент гликогенсинтаза. При этом молекула УДФ отделяется от моносахаридной части.

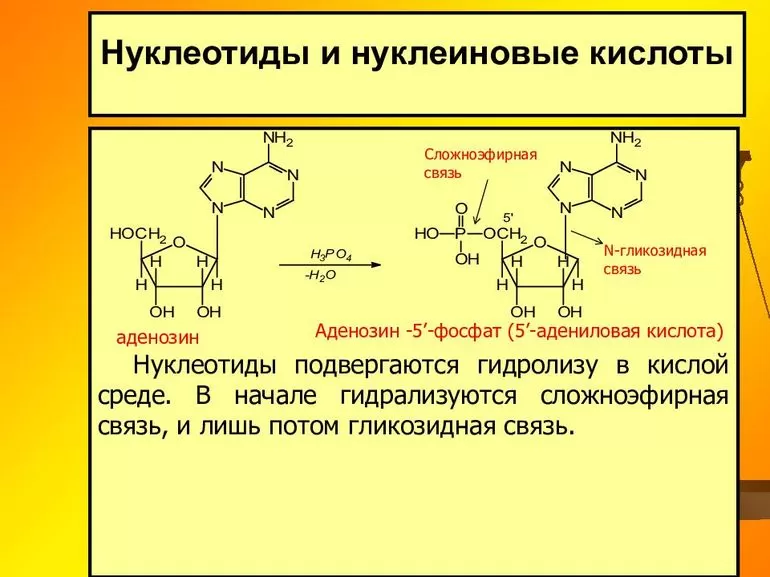

Производство нуклеотидов и жирных кислот

Нуклеотиды образуются во всех живых клетках организма в цитоплазме. Процесс этот сложный и многоступенчатый. И сходными компонентами являются ионы и нециклические молекулы. В процессе синтеза получаются гетероциклические азотистые основания.

Жирные кислоты синтезируются в цитоплазме адипоцитов — клеток жировой ткани. Процесс состоит из большого количества химических реакций. Практически все они протекают с помощью единого катализатора. Этот комплекс состоит из большого количества ферментов. Синтез липидов — циклическое явление. В результате каждого цикла к молекуле кислоты присоединяются 2 новых атома углерода.

Процесс фотосинтеза

Этот биохимический процесс присущ растительному царству. Без него жизнь на планете оказалась бы невозможной. Больше половины живых организмов, существующих на Земле, нуждаются в кислороде для нормальной жизнедеятельности. Они используют его для дыхания, а взамен выделяют в окружающую среду углекислый газ.

Атмосферный кислород поступает из зелёных листьев растений. В них содержатся особые включения — хлоропласты. Снаружи каждый хлоропласт покрыт двойной мембраной. Внутри в цитоплазме содержатся гранулы (тилакоиды) с собственными защитными покрытиями. В тилакоидах и содержится хлорофилл, обеспечивающий процесс фотосинтеза. Именно он придаёт листьям и траве зелёную окраску.

В ходе реакции фотосинтеза осуществляется объединение 6 молекул углекислого газа с молекулами воды. В результате образуется молекула глюкозы. В качестве побочного продукта выделяется кислород. Этот процесс возможен только в присуствии солнечного света.

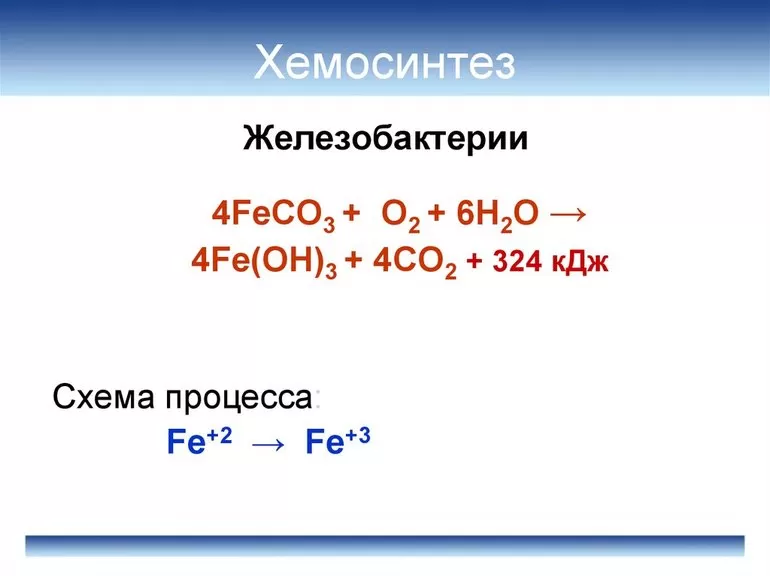

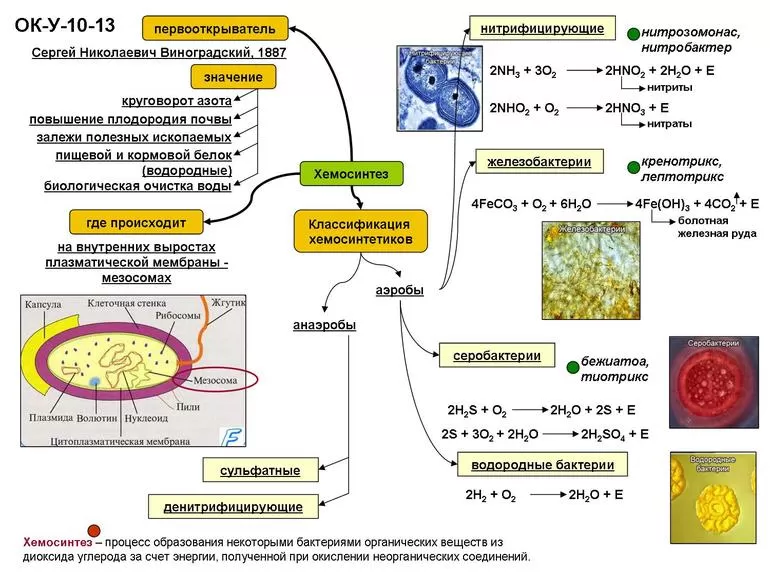

Особенности хемосинтеза

Этот тип питания, вероятно, наиболее древний и возник раньше фотосинтеза. Схема химических реакций существенно отличается от фотосинтеза. Энергия для химических процессов берётся не от солнечного света, а от окисления неорганических веществ. Некоторые виды бактерий получают запасы энергии при окислении аммиака. Это соединение образуется при гниении органических остатков.

Этот вид аутотрофного питания характерен только для некоторых представителей ряда прокариот. Многие доядерные организмы живут в условиях, где нет кислорода — на большой глубине в морях и океанах и пр.

Как и фотосинтез, хемосинтез относится к типам аутотрофного питания. То есть органические вещества, необходимые для жизни, образуются из неорганических исходных компонентов. Энергия в обоих случаях накапливается в виде молекул АТФ (аденозинтрифосфата).

Основные характеристики хемосинтеза:

- Получение энергии не от солнечных лучей, а от химических реакций окисления.

- Использование этого типа питания только некоторыми доядерными бактериями.

- Отсутствие хлорофилла в клетках.

- Использование в качестве исходного материала не только углекислоты, но и окиси углерода, метанола, уксусной и муравьиной кислоты и пр.

- Получение энергии в результате окисления неорганических молекул — серы, железа, водорода, марганца, азотистых соединений.

Все организмы, использующие хемосинтез, делят на несколько классов по субстрату для получения энергии. Примеры представлены в таблице.

| Класс микроорганизмов | Субстрат |

| серобактерии | сернистый водород |

| железобактерии | соли железа |

| нитрифицирующие | аммиак |

| метанобразующие | органические остатки |

В природе хемотрофы поддерживают почвы в плодородном состоянии, насыщая их полезными веществами, необходимыми для роста и развития растений.

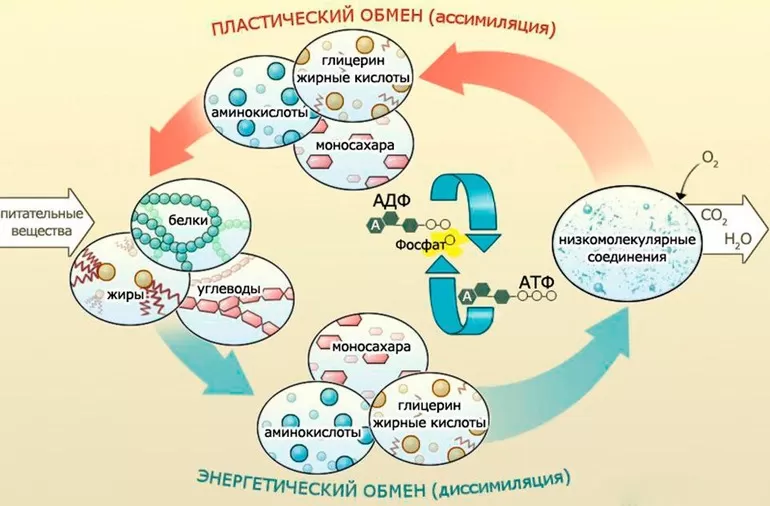

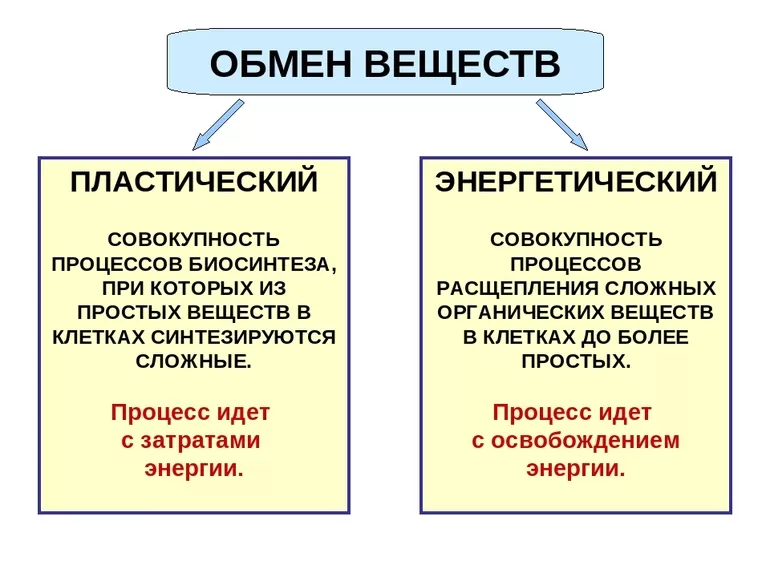

Взаимосвязь пластического и энергетического обмена

Пластические процессы в живой клетке тесно связаны с энергетическим обменом. В процессе анаболизма образуются не только «строительные» компоненты — жиры, белки, простые и сложные углеводы. Создаются также сложные молекулы ферментов, участвующих в энергетических процессах.

Конечным продуктом, в котором накапливается энергия в живых клетках, является АТФ. Образуются молекулы в результате окисления органических веществ.

Пластический обмен — это в биологии процесс, обратный энергетическому. Все вещества при этом распадаются и образуется молекула АТФ. Энергия, полученная в результате распавшихся химических связей, используется для сборки и удержания связей аденозинтрифосфата. В ходе пластического обмена происходит обратный процесс — молекула АТФ распадается, освобождённая при расщеплении энергия используется для химических реакций.

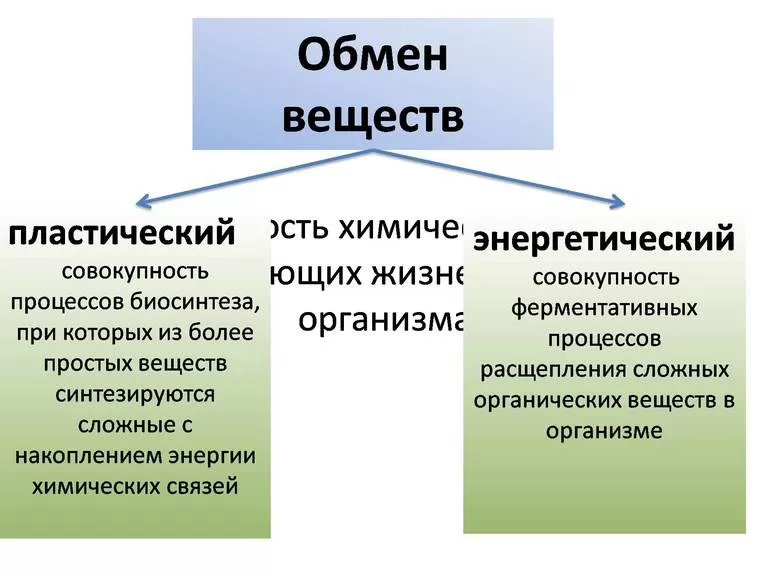

Метаболизм включает пластический и энергетический обмен. В процессе распада сложных веществ образуется энергия, которая тратится на построение и работу всего организма (рост тканей, сокращение мышц, поддержание тепла). Оба процесса тесно взаимосвязаны и неотделимы друг от друга.

Процесс обмена

Взаимосвязь между средой и живым организмом осуществляется посредством метаболизма или обмена веществ. Для жизнедеятельности необходимо, чтобы внутрь организма с пищей и воздухом поступали органические и неорганические вещества – белки, жиры, углеводы, соли, кислород, витамины. Все эти вещества участвуют в ряде химических реакций. В таблице энергетического и пластического обмена описаны особенности двух процессов.

Обмен | Характеристика |

Энергетический обмен (окисление, диссимиляция, катаболизм) | Направлен на расщепление органических веществ, поступивших из внешней среды или образованных в ходе пластического обмена, до простых соединений. В ходе расщепления выделяется энергия в виде молекулы АТФ (аденозинтрифосфата), участвующей в синтезе веществ |

Пластический обмен (биосинтез, ассимиляция, анаболизм) | Заключается в синтезе специфических органических веществ с затратой энергии. Образованные вещества участвуют в процессах, происходящих в организме, являются резервным запасом энергии и строительным материалом |

Рис. 1. Пластический и энергетический обмен.

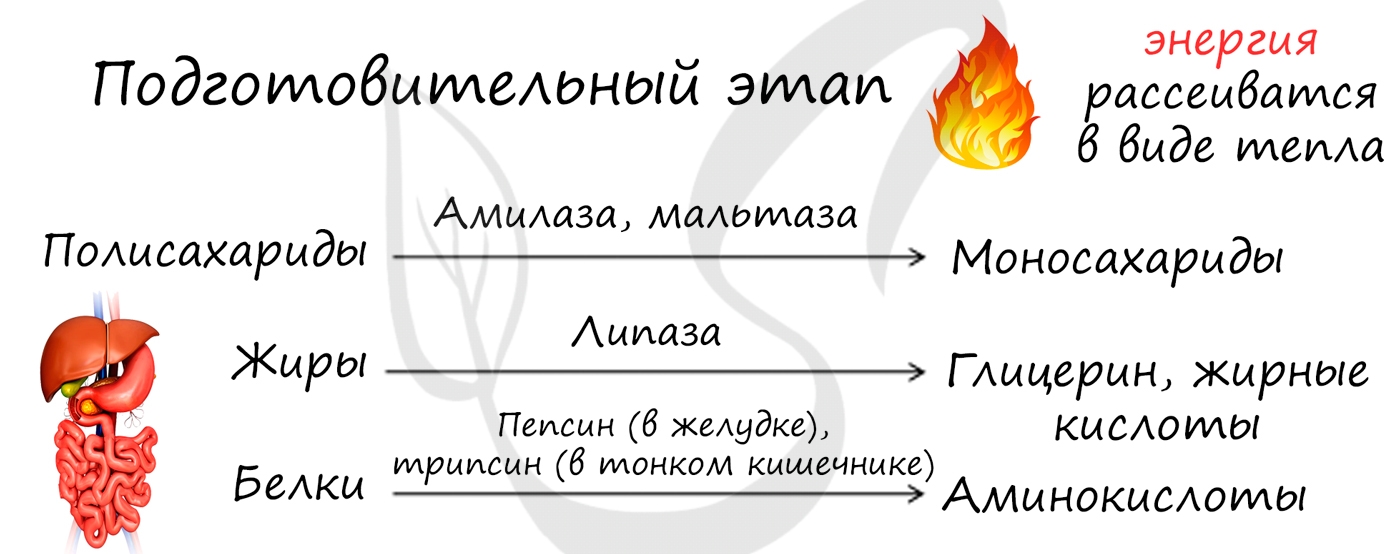

Кратко общий процесс метаболизма можно разделить на три этапа:

- ферментативный (подготовительный) – при участии ферментов расщепляются поступившие из внешней среды белки, жиры, углеводы до более простых соединений;

- метаболический (основной) – расщеплённые вещества переносятся током крови к каждой клетке организма, где происходит образование энергии в виде молекул АТФ и синтез веществ (клеточный метаболизм);

- выделительный (заключительный) – продукты распада (углекислый газ, вода, аммиак) выводятся из организма посредством крови через выделительные органы и лёгкие.

Рис. 2. Процесс метаболизма.

Показателем здоровья является баланс между пластическим и энергетическим обменом. В период интенсивного роста (например, подростковый период) может наблюдаться преобладание анаболизма над катаболизмом.

Обмен белков, жиров, углеводов

Каждый день в организме происходят сложные процессы пластического и энергетического обмена. Чтобы организм смог использовать белки, жиры, углеводы, они должны пройти сложный путь. В таблице описаны процессы и функции веществ.

Виды обмена | Процессы | Значение |

Белковый | Катаболизм – расщепление до аминокислот, анаболизм – синтез специализированных белков в цитоплазме клетки | Белки входят в состав ферментов, гормонов, антител. Являются основным строительным материалом организма. Конечными продуктами расщепления аминокислот являются вода, углекислый газ, аммиак |

Углеводный | Катаболизм – распад гликогена (гликогенолиз), а затем глюкозы (гликолиз). Анаболизм – синтез гликогена (гликогеногенез) | Глюкоза является главным источником энергии, при избытке запасается в виде гликогена. Регулирует нормальную работу мозга. Конечные продукты расщепления – углекислый газ, вода |

Жировой | Катаболизм – распад до жирных кислот и глицерина (липолиз), анаболизм – образование жирных кислот (липогенез) | Жиры являются источником энергии. Входят в состав клеточных мембран. Конечные продукты распада – углекислый газ, вода |

Рис. 3. Обмен белков, жиров, углеводов.

Важную роль в метаболизме играют витамины – органические соединения, участвующие во многих химических реакциях организма. Они являются катализаторами, антиоксидантами, способствуют транспортировке веществ в клетку и образованию сигнальных молекул, реагирующих на изменение окружающей среды.

ТОП-4 статьикоторые читают вместе с этой

Что мы узнали?

Из темы урока узнали о ходе метаболизма, чем пластический обмен отличается от энергетического. При энергетическом обмене происходит расщепление (окисление) сложных веществ до более простых с высвобождением энергии. При пластическом обмене образовавшиеся вещества вступают в реакции с затратой энергии для образования сложных веществ, необходимых организму. Синтезируемые вещества могут запасаться в виде жиров и гликогена, а при недостатке энергии – расщепляться.

Тест по теме

Оценка доклада

Средняя оценка: 4.3. Всего получено оценок: 723.

Обмен веществ

Обмен веществ (метаболизм) складывается из процессов расщепления и синтеза — диссимиляции и ассимиляции, постоянно

протекающих в организме. Чтобы жизнь продолжалась, количество поступающей энергии должно превышать (или как минимум равняться)

количеству расходуемой энергии, поэтому диссимиляция и ассимиляция поддерживают определенный баланс друг с другом.

Энергетический обмен

Энергетический обмен (диссимиляция — от лат. dissimilis ‒ несходный) — обратная ассимиляции сторона обмена веществ, совокупность реакций, которые приводят к высвобождению энергии химических связей. Это реакции расщепления жиров,

белков, углеводов, нуклеиновых кислот до простых веществ.

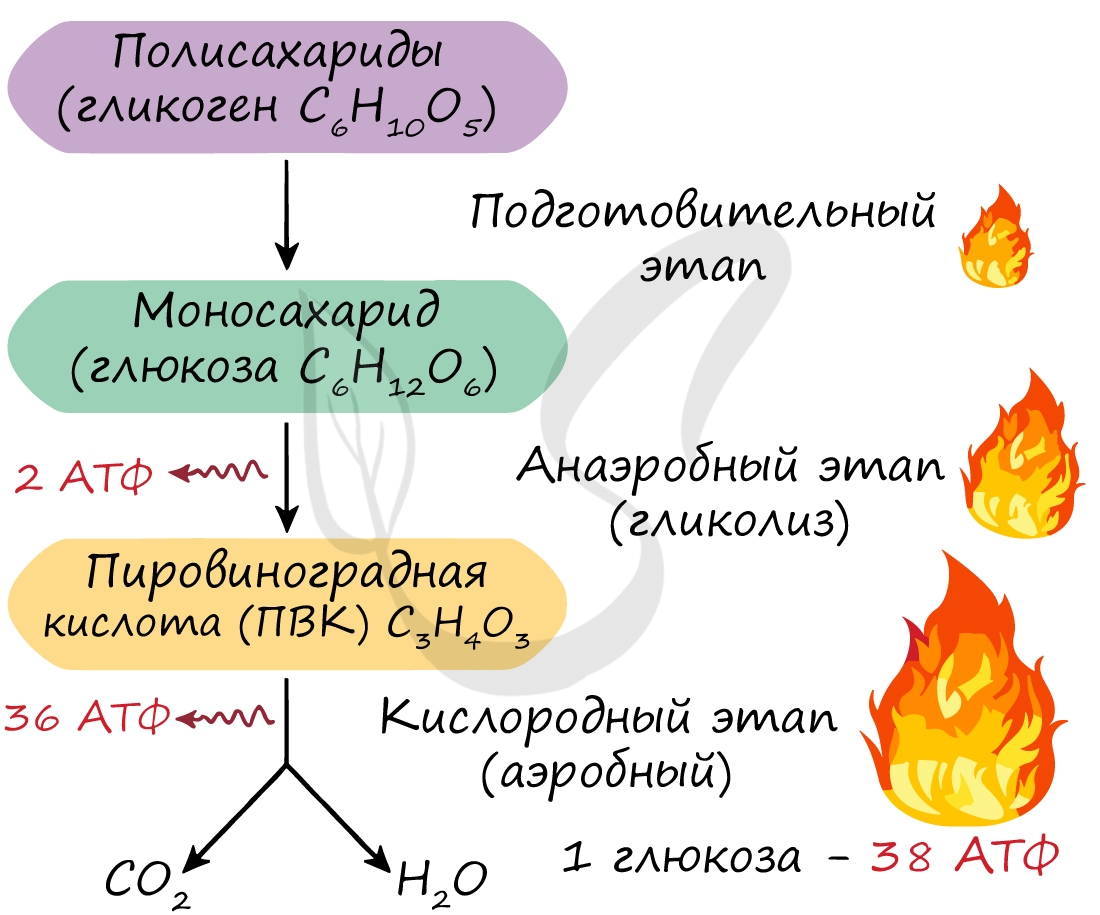

Возможно три этапа диссимиляции: подготовительный, анаэробный и аэробный. Среда обитания определяет количество

этапов диссимиляции. Их может быть три, если организм обитает в кислородной среде, и два, если речь идет об

организме, обитающем в бескислородной среде (к примеру, в кишечнике).

Обсудим этапы энергетического обмена более подробно:

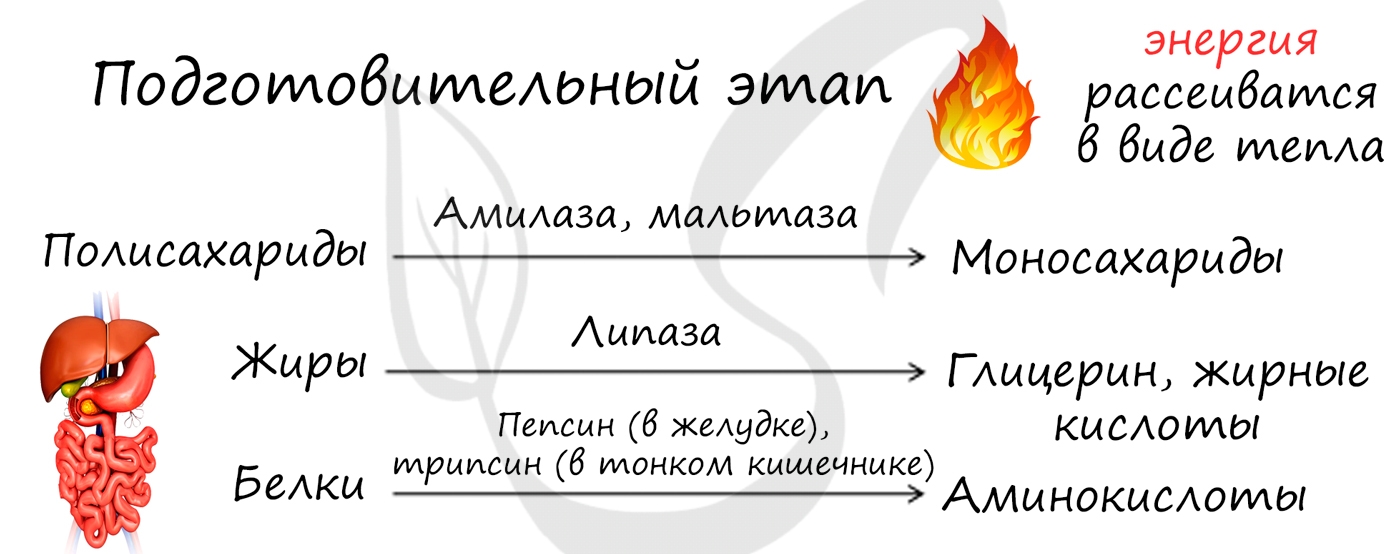

- Подготовительный этап

- Бескислородный этап (анаэробный) — гликолиз

- Кислородный этап (аэробный)

Осуществляется в ферментами, в результате действия которых, сложные вещества превращаются в более простые: полимеры распадаются на мономеры. Это сопровождается разрывом химических связей и выделением энергии, большая часть

которой рассеивается в виде тепла.

Под действием ферментов белки расщепляются на аминокислоты, жиры — на глицерин и жирные кислоты, сложные углеводы — до простых сахаров.

Этот этап является последним для организмов-анаэробов, обитающих в условиях, где кислород отсутствует. На этапе гликолиза

происходит расщепление молекулы глюкозы: образуется 2 молекулы АТФ и 2 молекулы пировиноградной кислоты (ПВК).

Происходит данный этап в цитоплазме клеток.

Этот этап доступен только для аэробов — организмов, живущих в кислородной среде. Из каждой молекулы ПВК, образовавшейся на

этапе гликолиза, синтезируется 18 молекул АТФ — в сумме с двух ПВК выход составляет 36 молекул АТФ.

Таким образом, суммарно с одной молекулы глюкозы можно получить 38 АТФ (гликолиз + кислородный этап).

Кислородный этап протекает на кристах митохондрий (складках, выпячиваниях внутренней мембраны), где наибольшая концентрация окислительных ферментов. Главную роль в этом процессе играет так называемый цикл Кребса, который подробно изучает биохимия.

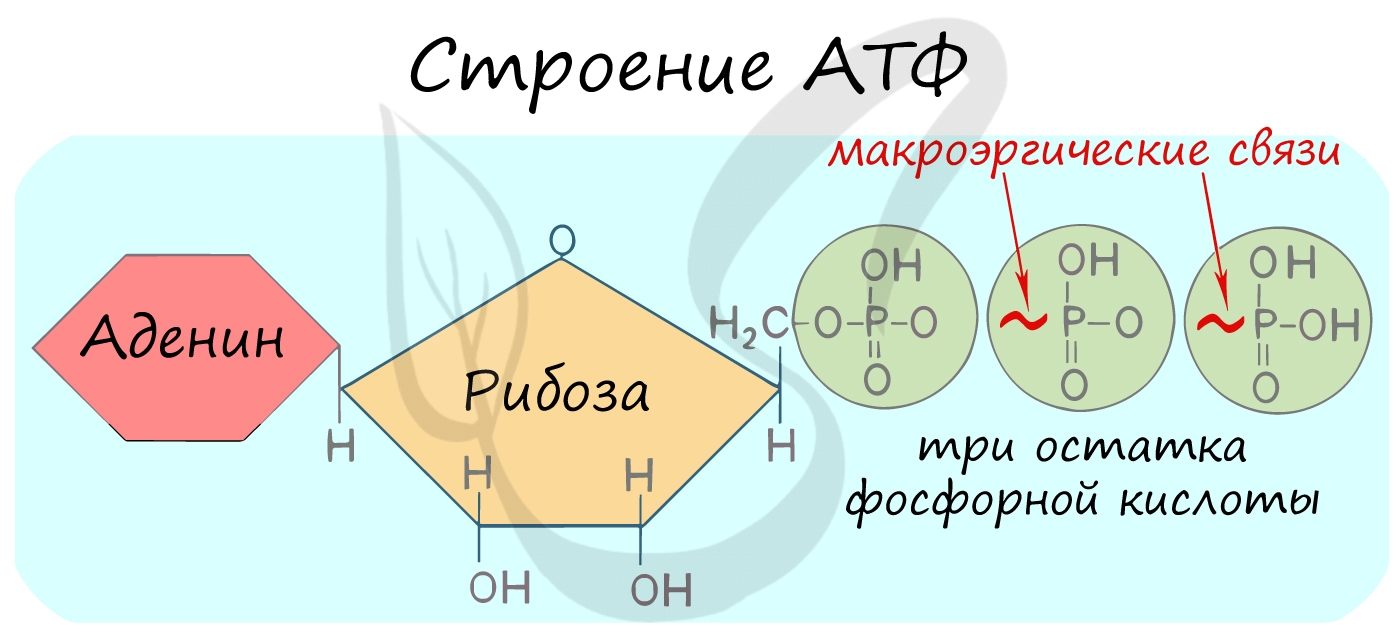

АТФ — аденозинтрифосфорная кислота

Трудно переоценить роль в клетке АТФ — универсального источника энергии. Молекула АТФ состоит из азотистого основания —

аденина, углевода — рибозы и трех остатков фосфорной кислоты.

Между остатками фосфорной кислоты находятся макроэргические связи — ковалентные связи, которые гидролизуются с выделением

большого количества энергии. Их принято обозначать типографическим знаком тильда «∽».

АТФ гидролизуется до АДФ (аденозиндифосфорная кислота), а затем и до АМФ (аденозинмонофосфорная кислота).

Гидролиз АТФ сопровождается выделением энергии (E) на каждом этапе и может быть представлен такой схемой:

- АТФ + H2O = АДФ + H3PO4 + E

- АДФ + H2O = АМФ + H3PO4 + E

- АМФ + H2O = аденин + рибоза + H3PO4 + E

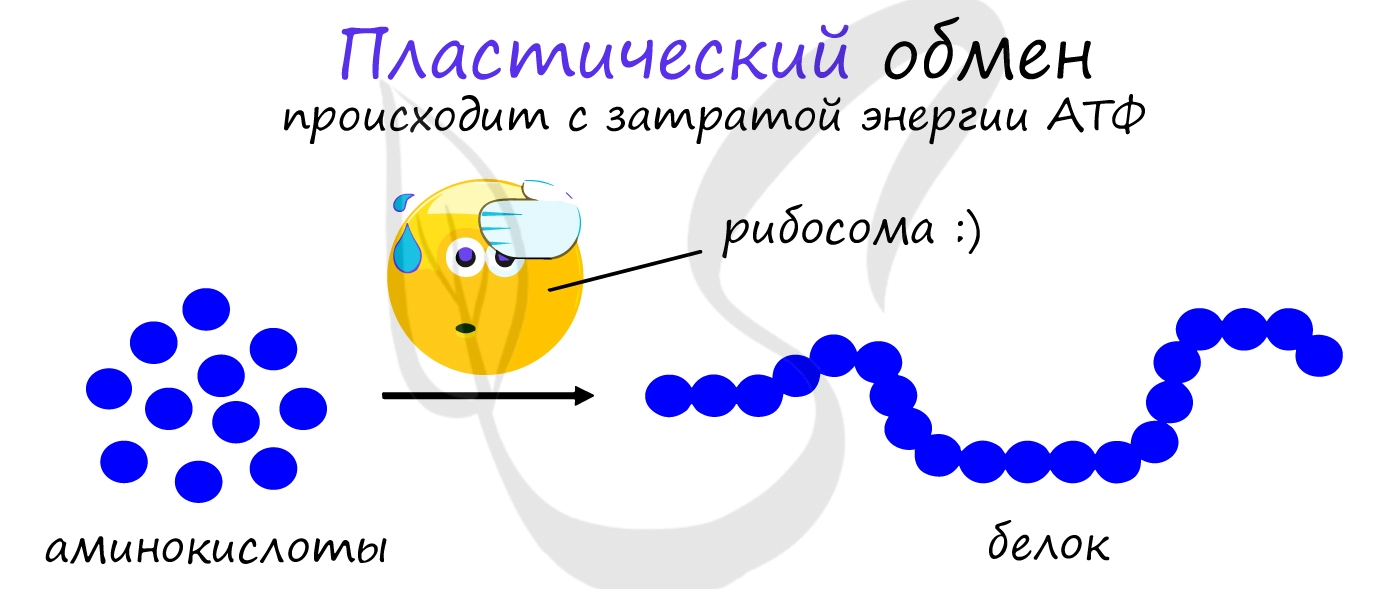

Пластический обмен

АТФ является универсальным источником энергии в клетке: энергия макроэргических связей АТФ используется для реакций

пластического обмена (ассимиляции), протекающих с затратой энергии: синтеза белка на рибосоме (трансляции),

удвоению ДНК (репликации) и т.д.

В результате пластического обмена в нашем организме происходит синтез белков, жиров и углеводов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Обмен веществ в организме. Пластическая и энергетическая роль питательных веществ

Постоянный обмен веществ и энергии между организмом и окружающей средой является необходимым условием его существования и отражает их единство. Сущность этого обмена заключается в том, что поступающие в организм питательные вещества после пищеварительных превращений используются как пластический материал. Энергия, образующаяся при этих превращениях восполняет энергозатраты организма.

Синтез сложных специфичных веществ организма из простых соединений, всасывающихся в кровь из пищеварительного канала, называется ассимиляцией или анаболизмом. Распад веществ организма до конечных продуктов, сопровождающийся выделением энергии называется диссимиляцией или катаболизмом. Два этих процесса неразрывно связаны. Ассимиляция обеспечивает аккумуляцию энергии, а энергия выделяющаяся при диссимиляции необходима для синтеза веществ. Анаболизм и катаболизм объединены в единый процесс с помощью АТФ и НАДФ. С их помощью энергия образующаяся в результате диссимиляции передается для процессов ассимиляции.

Белки в основном являются пластическим материалом. Они входят в состав клеточных мембран, органелл. Белковые молекулы постоянно обновляются. Но это обновление происходит не только за счет белков пищи, но и посредством реутилизации собственных белков организма. Из 20 аминокислот, образующих белки 10 являются незаменимыми. Т.е. не могут образовываться в организме. Конечными продуктами распада белков являются такие азотсодержащие соединения, как мочевина, мочевая кислота, креатинин.

Состояние белкового обмена оценивается по азотистому балансу. Это соотношение количества азота поступающего с белками пищи и выделенного из организма с азотсодержащими продуктами обмена. В белке содержится около 16 г азота. Следовательно выделение 1 г азота свидетельствует о распаде в организме 6,25 г белка. Если количество выделяемого азота равно количеству поглощенного организмом имеет место азотистое равновесие. Если поступившего азота больше, чем выделенного, это называется положительным азотистым балансом. В организме происходит задержка или ретенция азота. Положительный азотистый баланс наблюдается при росте организма, при выздоровлении после тяжелых заболевания, сопровождавшихся похуданием и после длительного голодания. Когда количество азота, выделенного организмом больше, чем поступившего, имеет место отрицательный азотистый баланс. Его возникновение объясняется распадом собственных белков организма. Он возникает при голодании, отсутствии в пище незаменимых аминокислот, нарушениях переваривания и всасывания белка, тяжелых заболеваниях. Количество белка которое полностью обеспечивает потребности организма называется белковым оптимумом. Минимальное, обеспечивающее лишь сохранение азотистого баланса — белковым минимумом. ВОЗ рекомендует потребление белка не менее 0,75 г на кг веса в сутки. Энергетическая роль белков относительно небольшая.

Жирами организма являются триглицериды, фосфолипиды и стерины. Они также имеют определенную пластическую роль, так как фосфолипиды, холестерин, жирные кислоты входят в состав клеточных мембран и органелл. Основная их роль энергетическая. При окислении липидов выделяется наибольшее количество энергии, поэтому около половины энергозатрат организма обеспечивается липидами. Кроме того, они являются аккумулятором энергии в организме потому что откладываются в жировых депо и используются по мере необходимости. Жир депо составляют около 15% веса тела. Покрывая внутренние органы жировая ткань выполняет и пластическую функцию. Например околопочечный жир способствует фиксации почек и предохранению их от механических воздействий. Липиды являются источниками воды, потому что при окислении 100 г жира образуется около 100 г воды. Особую функцию выполняет бурый жир, располагающийся вдоль крупных сосудов. Содержащийся в его жировых клетках полипептид тормозит ресинтез АТФ за счет липидов. В результате резко усиливается теплопродукция. Большое значение имеют незаменимые жирные кислоты — линолевая, линоленовая и арахидоновая. Они не образуются в организме. Без них невозможен синтез фосфолипидов клеток, образование простагландинов и т.д. При их отсутствии задерживается рост и развитие организма.

Углеводы в основном играют энергетическую роль, т.к. служат основным источником энергии для клеток. Потребности нейронов покрываются исключительно глюкозой. Углеводы аккумулируются в виде гликогена в печени и мышцах. Углеводы имеют определенное пластическое значение. Глюкоза необходима для образования нуклеотидов и синтеза некоторых аминокислот.

Методы измерения энергетического баланса организма

Соотношение между количеством энергии, поступившей в организм с пищей, и энергии, выделенной организмом во внешнюю среду называется энергетическим балансом организма. Существует 2 метода определения выделяемой организмом энергии.

- Прямая калориметрия. Принцип прямой калориметрии основан на том, что все виды энергии в конечном итоге переходят в тепловую. Поэтому при прямой калориметрии определяют количество тепла выделяемого организмом в окружающую среду за единицу времени. Для этого используют специальные камеры с хорошей теплоизоляцией и системой теплоообменных труб, в которых циркулирует и нагревается вода.

- Непрямая калориметрия. Она заключается в определении соотношения выделенного углекислого газа и поглощенного кислорода за единицу времени. Т.е. полном газовом анализе. Это соотношение называется дыхательным коэффициентом (ДК).

Величина дыхательного коэффициента определяется тем, какое вещество окисляется в клетках организма. Например в молекуле углеводов атомов кислорода много, Поэтому на их окисление кислорода идет меньше и их дыхательный коэффициент равен 1. В молекуле липидов кислорода значительно меньше, поэтому дыхательный коэффициент при их окислении 0,7. Дыхательный коэффициент белков 0,8. При смешанном питании его величина 0,85-0,9. Дыхательный коэффициент становится больше 1 при тяжелой физической работе, ацидозе, гипервентиляции и преобразовании в организме углеводов в жиры. Меньше 0,7 он бывает при переходе жиров в углеводы. Исходя из дыхательного коэффициента рассчитывается калорический эквивалент кислорода, т.е. количество энергии выделяемой организмом при потреблении 1 л кислорода. Его величина также зависит от характера окисляемых веществ. Для углеводов он составляет 5 ккал, белков 4,5 ккал, жиров 4,7 ккал. Непрямая калориметрия в клинике производится с помощью аппаратов «Метатест-2», «Спиролит».

Величина поступившей в организм энергии определяется количеством и энергетической ценностью пищевых веществ. Их энергетическую ценность определяют путем сжигания в бомбе Бертло в атмосфере чистого кислорода. Таким путем получают физический калорический коэффициент. Для белков он равен 5,8 ккал/г, углеводов 4,1 ккал/г, жиров 9,3 ккал/г. Для расчетов используют физиологический калорический коэффициент. Для углеводов и жиров он соответствует физическому, а для белков составляет 4,1 ккал/г. Его меньшая величина для белков объясняется тем, что в организме они расщепляются не до углекислого газа и воды, а да азотсодержащих продуктов.

Основной обмен

Количество энергии, которое затрачивается организмом на выполнение жизненно важных функций называется основным обменом. Это затраты энергии на поддержание постоянства температуры тела, работу внутренних органов, нервной системы, желез. Основной обмен измеряется методами прямой и непрямой калориметрии при базисных условиях, т.е. лежа с расслабленными мышцами, при температуре комфорта, натощак. Согласно закону поверхности, сформулированному в 19 веке Рубнером и Рише, величина основного прямопропорциональна площади поверхности тела. Это связано с тем, что наибольшее количество энергии тратится на поддержание постоянства температуры тела. Помимо этого на величину основного обмена влияют пол, возраст, условия окружающей среды, характер питания, состояние желез внутренней секреции, нервной системы. У мужчин основной обмен на 10% больше, чем у женщин. У детей его величина относительно веса тела больше, чем в зрелом возрасте, а у пожилых наоборот меньше. В холодном климате или зимой он возрастает, летом снижается. При гипертиреозе он значительно увеличивается, а гипотиреозе снижается. В среднем величина основного обмена у мужчин 1700 ккал/сут., а у женщин 1550.

Общий обмен энергии

Общий обмен энергии это сумма основного обмена, рабочей прибавки и энергии специфически-динамического действия пищи. Рабочая прибавка это энергетические затраты на физическую и умственную работу. По характеру производственной деятельности и энергозатратам выделяют следующие группы работающих:

- Лица умственного труда (преподаватели, студенты, врачи и т.д.). Их энергозатраты 2200-3300 ккал/сут.

- Работники занятые механизированным трудом (сборщики на конвейере). 2350-3500 ккал/сут.

- Лица занятые частично механизированным трудом (шофера). 2500-3700 ккал/сут.

- Занятые тяжелым немеханизированным трудом (грузчики). 2900-4200 ккал/сут. Специфически-динамическое действие пищи это энергозатраты на усвоение питательных веществ. Наиболее выражено это действие у белков, меньше у жиров и углеводов. В частности белки повышают энергетический обмен на 30%, а жиры и углеводы на 15%.

Физиологические основы питания. Режимы питания

В зависимости от возраста, пола, профессии потребление белков, жиров и углеводов должно составлять: у мужчин I-IV групп Б: 96-108 г, Ж: 90-120 г, У: 382-552 г; у женщин I-IV групп Б: 82-92 г, Ж: 77-102 г, У: 303-444 г.

В прошлом веке Рубнер сформулировал закон изодинамии, согласно которому пищевые вещества могут взаимозаменяться по своей энергетической ценности. Однако он имеет относительное значение, так как белки, выполняющие пластическую роль, не могут синтезироваться из других веществ. Это же касается незаменимых жирных кислот. Поэтому требуется питание сбалансированное по всем питательным веществам. Кроме того необходимо учитывать усвояемость пищи. Это соотношение всосавшихся и выделившихся с калом питательных веществ. Наиболее легко усваиваются животные продукты. Поэтому животный белок должен составлять не менее 50% суточного белкового рациона, а жиры не более 70% жирового.

Под режимом питания подразумевается кратность приема пищи и распределение ее калорийности на каждый прием. При трехразовом питании на завтрак должно приходится 30% калорийности суточного рациона, обед 50%, ужин 20%. При более физиологичном четырехразовом, на завтрак 30%, обед 40%, полдник 10%, ужин 20%. Интервал между завтраком и обедом не более 5 часов, а ужин должен быть не менее чем за 3 часа до сна. Часы приема пищи должны быть постоянными.

Обмен воды и минеральных веществ

Содержание воды в организме в среднем 73%. Водный баланс организма поддерживается путем равенства потребляемой и выделяемой воды. Суточная потребность в воде составляет 20-40 мл/кг веса. С жидкостями поступает около 1200 мл воды, пищей 900 мл и 300 мл образуется в процессе окисления питательных веществ. Минимальная потребность в воде составляет 1700 мл. При недостатке воды наступает дегидратация и если ее количество в организме снижается на 20% наступает смерть. Избыток воды сопровождается водной интоксикацией с возбуждением ЦНС и судорогами.

Натрий, калий, кальций, хлор необходимы для нормального функционирования всех клеток, в частности обеспечения механизмов формирования мембранного потенциала и потенциалов действия. Суточная потребность в натрии и калии 2-3 г, кальции 0,8 г, хлоре 3-5 г. Большое количество кальция находится в костях. Кроме того он нужен для свертывания крови, регуляции клеточного метаболизма. Основная масса фосфора также сосредоточена в костях. Одновременно входит а состав фосфолипидов мембран, участвует в процессах метаболизма. Суточная потребность в нем 0,8 г. Большая часть железа содержится в гемоглобине и миоглобине. Оно обеспечивает связывание кислорода. Фтор входит в состав эмали зубов. Сера в состав белков и витаминов. Цинк является компонентом ряда ферментов. Кобальт и медь необходимы для эритропоэза. Потребность во всех этих микроэлементах от десятков до сотен мг в сутки.

Регуляция обмена веществ и энергии

Высшие нервные центры регуляции энергетического обмена и обмена веществ находятся в гипоталамусе. Они влияют на эти процессы через вегетативную нервную систему и гипоталамо-гипофизарную систему. Симпатический отдел ВНС стимулирует процессы диссимиляции, парасимпатический ассимиляцию. В нем же находятся центры регуляции водно-солевого обмена. Но главная роль в регуляции этих базисных процессов принадлежит железам внутренней секреции. В частности инсулин и глюкагон регулируют углеводный и жировой обмены. Причем инсулин тормозит выход жира из депо. Глюкокортикоиды надпочечников стимулируют распад белков. Соматотропин наоборот усиливает синтез белка. Минералокортикоиды натрий-калиевый. Основная роль в регуляции энергетического обмена принадлежит тиреоидным гормонам. Они резко усиливают его. Они же главные регуляторы белкового обмена. Значительно повышает энергетический обмен и адреналин. Большое его количество выделяется при голодании.