Какое уникальное свойство есть у молекулы днк

Для детального понимания сути метода ПЦР-диагностики необходимо совершить небольшой экскурс в школьный курс биологии.

Еще из школьных учебников мы знаем, что дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — универсальный носитель генетической информации и наследственных признаков у всех существующих на Земле организмов. Исключение составляют только некоторые микроорганизмы, например, вирусы — универсальным носителем генетической информации у них является РНК — одноцепочечная рибонуклеиновая кислота.

Строение ДНК-молекулы

Открытие ДНК молекулы произошло в 1953 году. Френсис Крик и Джеймс Уотсон открыли структуру двойной спирали ДНК, их работа впоследствии была отмечена Нобелевской премией.

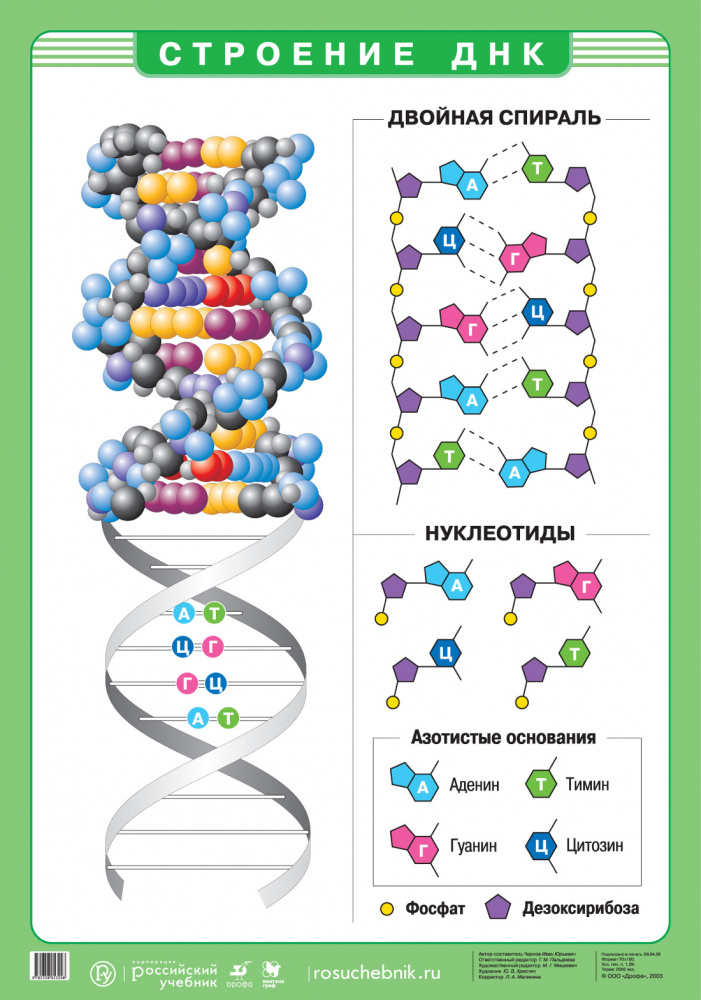

ДНК представляет собой двойную нить, скрученную в спираль. Каждая нить состоит из «кирпичиков» — из последовательно соединенных нуклеотидов. Каждый нуклеотид ДНК содержит одно из четырёх азотистых оснований — гуанин (G), аденин (A) (пурины), тимин (T) и цитозин (C) (пиримидины), связанное с дезоксирибозой, к последней, в свою очередь, присоединена фосфатная группа. Между собой соседние нуклеотиды соединены в цепи фосфодиэфирной связью, образованной 3’-гидроксильной (3’-ОН) и 5’-фосфатной группами (5’-РО3). Это свойство обуславливает наличие полярности в ДНК, т. е. противоположной направленности, а именно 5’- и 3’-концов: 5’-концу одной нити соответствует 3’-конец второй нити.

| Жидкостная цитология | 2 200 руб. |

| Соскоб на грибы (демодекс) | 650 руб. |

| Анализ мочи общий | 350 руб. |

| Анализ мочи (2-х стаканная проба) | 630 руб. |

| Анализ кала общий (копрограмма) | 430 руб. |

| Смотреть весь прайс-лист |

Структура ДНК

Первичная структура ДНК — это линейная последовательность нуклеотидов ДНК в цепи. Последовательность нуклеотидов в цепи ДНК записывают в виде буквенной формулы ДНК: например — AGTCATGCCAG, запись ведется с 5’- на 3’-конец цепи ДНК.

Вторичная структура ДНК образуется за счет взаимодействий нуклеотидов (в большей степени азотистых оснований) между собой, водородных связей. Классический пример вторичной структуры ДНК — двойная спираль ДНК. Двойная спираль ДНК — самая распространенная в природе форма ДНК, состоящая из двух полинуклеотидных цепей ДНК. Построение каждой новой цепи ДНК осуществляется по принципу комплементарности, т. е. каждому азотистому основанию одной цепи ДНК соответствует строго определенное основание другой цепи: в комплемнтарной паре напротив A стоит T, а напротив G располагается C и т.д.

Синтез ДНК. Репликация

Уникальным свойством ДНК является ее способность удваиваться (реплицироваться). В природе репликация ДНК происходит следующим образом: с помощью специальных ферментов (гираз), которые служат катализатором (веществами, ускоряющими реакцию), в клетке происходит расплетение спирали в том ее участке, где должна происходить репликация (удвоение ДНК). Далее водородные связи, которые связывают нити, разрываются и нити расходятся.

В построении новой цепи активным «строителем» выступает специальный фермент — ДНК-полимераза. Для удвоения ДНК необходим также стратовый блок или «фундамент», в качестве которого выступает небольшой двухцепочечный фрагмент ДНК. Этот стартовый блок, а точнее — комплементарный участок цепи родительской ДНК — взаимодействует с праймером — одноцепочечным фрагментом из 20—30 нуклеотидов. Происходит репликация или клонирование ДНК одновременно на обеих нитях. Из одной молекулы ДНК образуются две молекулы ДНК, в которых одна нить от материнской молекулы ДНК, а вторая, дочерняя, вновь синтезированная.

Таким образом, процесс репликации ДНК (удваивания) включает в себя три основных этапа:

- Расплетение спирали ДНК и расхождение нитей

- Присоединение праймеров

- Образование новой цепи ДНК дочерней нити

В основе анализа методом ПЦР лежит принцип репликации ДНК — синтеза ДНК, который современным ученым удалось воссоздать искусственно: в лаборатории врачи вызывают удвоение ДНК, но только не всей цепи ДНК, а ее небольшого фрагмента.

Функции ДНК

Молекула ДНК человека — носитель генетической информации, которая записана в виде последовательности нуклеотидов с помощью генетического кода. В результате описанной выше репликации ДНК происходит передача генов ДНК от поколения к поколению.

Изменение последовательности нуклеотидов в ДНК (мутации) может приводить к генетическим нарушениям в организме.

Наследственный материал человека, известный как дезоксирибонуклеиновая кислота или ДНК, представляет собой длинную молекулу, содержащую информацию, необходимую организму для развития и размножения. ДНК находится в каждой клетке тела и передается от родителя к ребенку.

ДНК является самовоспроизводящимся материалом, который есть в каждом живом организме. Проще говоря, это носитель всей генетической информации. Он содержит своеобразные инструкции, необходимые организму для развития, роста, размножения. Это одна длинная молекула, которая содержит наш генетический «код». Этот «код» является отправной точкой для нашего развития, но влияние внешних факторов, таких как наш образ жизни, окружающая среда и питание, в конечном итоге формируют человека.

Из чего состоит ДНК?

ДНК состоит из молекул, известных как нуклеотиды. Каждый нуклеотид содержит сахарную и фосфатную группу, а также азотистые основания. Эти азотистые основания далее подразделяются на четыре типа, в том числе:

- аденин (А)

- цитозин (С)

- гуанин (G)

- тимин (T)

Структура ДНК представляет собой двухцепочечную спираль, и она напоминает вид витой лестницы. Сахар и фосфаты — это нуклеотидные нити, которые образуют длинные стороны. Основания азота — это ступеньки. Каждая ступенька на самом деле представляет собой два типа азотистых оснований, которые соединяются вместе, образуя целостную ступеньку и удерживая длинные нити нуклеотидов вместе.

Скачать наглядный материал в большом разрешении

ДНК человека уникальна тем, что состоит из почти 3 миллиардов пар оснований, и около 99 процентов из них одинаковы для каждого человека. Тем не менее, именно последовательность этих оснований определяет, каким будет этот организм.

Подумайте о ДНК как об отдельных буквах алфавита — буквы объединяются друг с другом в определенном порядке, образуя слова, предложения и истории. Та же самая идея верна для ДНК: то, как азотистые основания упорядочены в последовательностях ДНК, формирует гены, которые «говорят» вашим клеткам, как производить белки. Рибонуклеиновая кислота (РНК), другой тип нуклеиновой кислоты, образуется в процессе транскрипции (при репликации ДНК). Функция РНК заключается в том, чтобы транслировать генетическую информацию из ДНК в белки, когда она декодируется рибосомой.

Как работает ДНК ?

ДНК содержит жизненно важную информацию, которая передается из поколения в поколение. Молекулы ДНК в ядре клетки плотно обвиваются, образуя хромосомы, которые помогают хранить важную информацию в виде генов.

ДНК работает путем копирования себя в эту одноцепочечную молекулу под названием РНК. РНК похожа на ДНК, но она содержит некоторые существенные молекулярные различия, которые выделяют ее. РНК действует как посланник, передавая жизненно важную генетическую информацию в клетке от ДНК через рибосомы для создания белков, которые затем образуют все живое.

Как была обнаружена ДНК?

ДНК была открыта в 1869 году швейцарским исследователем Фридрихом Мишером, который первоначально пытался изучить состав лимфоидных клеток (лейкоцитов). Вместо этого он выделил новую молекулу, которую он назвал нуклеин (ДНК с ассоциированными белками) из ядра клетки. Хотя Мишер был первым, кто определил ДНК как отдельную молекулу, несколько других исследователей и ученых внесли свой вклад в наше понимание ДНК в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. И только в начале 1940-х годов роль ДНК в генетическом наследовании начали изучать и понимать.

Кто открыл ДНК?

Полный ответ на вопрос, кто открыл ДНК, сложен, потому что, по правде говоря, многие люди внесли свой вклад в то, что мы знаем об этом сейчас.

1866 — Грегор Мендель, известный как «Отец генетики», был фактически первым, кто предположил, что характеристики передаются из поколения в поколение. Мендель обосновал термины, которые мы все знаем сегодня: рецессивные и доминирующие признаки.

1869 — Фридрих Мишер идентифицировал «нуклеин», выделив молекулу из ядра клетки, которая впоследствии стала известна как ДНК.

1881 — лауреат Нобелевской премии немецкий биохимик Альбрехт Коссель, которому приписывают наименование ДНК, идентифицировал нуклеин как нуклеиновую кислоту. Он также выделил те пять азотистых оснований, которые в настоящее время считаются основными строительными блоками ДНК и РНК: аденин (A), цитозин ©, гуанин (G) и тимин (T) (который заменяется урацилом (U). ) в РНК).

1882 — Вскоре после открытия Косселя Вальтер Флемминг обнаружил митоз в 1882 году, став первым биологом, который выполнил полностью систематическое исследование деления хромосом. Его наблюдения, что хромосомы удваиваются, важны для позже обнаруженной теории наследования.

Начало 1900-х годов — Теодор Бовери и Уолтер Саттон независимо работали над тем, что сейчас известно как теория хромосом Бовери-Саттона или хромосомная теория наследования. Их выводы являются основополагающими в нашем понимании того, как хромосомы переносят генетический материал и передают его из поколения в поколение.

1944 — Освальд Эвери обосновал, что ДНК, а не белки, трансформируют свойства клеток.

1944 — 1950 — Эрвин Чаргафф обнаружил, что ДНК отвечает за наследственность. Его открытия, известные как «Правила Чаргаффа», доказали, что единицы гуанина и цитозина, а также единицы аденина и тимина одинаковы в двухцепочечной ДНК, и он также обнаружил, что ДНК различается у разных видов.

Конец 1940-х годов — Барбара Мак-Клинток обнаружила мобильность генов. Ее открытие «прыгающего гена» или идеи о том, что гены могут перемещаться по хромосоме, принесло ей Нобелевскую премию по физиологии.

1951 — работа Розалинд Франклин доказала спиральную форму ДНК, что было подтверждено Уотсоном и Криком почти два года спустя. Ее выводы были признаны только посмертно.

25 апреля 1953 — Уотсон и Крик, опираясь на достижения Чаргаффа и Франклин, опубликовали структуру двойной спирали ДНК. Этот день во всем мире отмечается как день ДНК.

Будущее ДНК

Мы проделали большой путь с точки зрения нашего понимания ДНК 150 лет назад. Но все же, многое еще предстоит изучить. Полное понимание ДНК всех живых существ может однажды способствовать решению таких проблем, как голод, эпидемии и изменение климата. Потенциал исследований действительно неограничен, и, мягко говоря, захватывающий.

Строение молекулы ДНК. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) является носителем генетической информации обо всех признаках организма и представляет собой сложное высокомолекулярное соединение, состоящее из последовательности химически связанных между собой нуклеотидов.

Разнообразие молекул ДНК обусловлено возможным разнообразием комбинаций расположения нуклеотидов, количество которых в молекуле ДНК достигает порядка трех миллиардов.

Общая длина молекулы ДНК клетки человека превышает ] ,5 м.

ДНК за возможность создавать практически неограниченное количество вариантов получила название «беспредельно варьирующего полимера».

Таким образом, по своему строению ДНК является сложным полимерным соединением. Размер молекул ДНК, как и любых других полимерных соединений, может сильно изменяться. Так как мономерные соединения в ДНК — это нуклеотиды, а ДНК — двухцепочечная структура, то размер молекул ДНК принято измерять в парах нукчеотидов (п.н.) или парах оснований (п.о.).

Каждый нуклеотид включает в себя азотистое основание, состоящее из атомов углерода и азота, пятиуглеродное сахарное кольцо (дезоксирибозу) и остаток фосфорной кислоты или фосфатную группу (рис. 3.]).

Азотистые основания делятся на два типа: пуриновые и пиримидиновые. Пурины имеют по два конденсированных кольца: одно пятичленное, другое — шестичленное. Пиримидины состоят из одного шестичленного кольца (рис. 3.2). Азотистые основания соединены с дезоксирибозой гликозидной связью, которая в случае пиримидинового основания образуется между первым атомом пен- тозного кольца и третьим атомом основания, а в случае пуринового основания — между первым атомом пентозного кольца и девятым атомом основания. Данное соединение (т.е. соединение, состоящее из азотистого основания и сахара) называется нуклеозидом.

alt=»» />

ш

ш

Аденин (А) Гуанин (G)

Аденин (А) Гуанин (G)

Пиримидиновые основания

alt=»Рис. 3.2. Компоненты ДНК: пуриновые и пиримидиновые основания, дезоксирибоза и остаток фосфорной кислоты. Показана нумерация положения атомов в молекулах азотистых оснований и дезоксирибозы» />

Пиримидин

5’СН2ОН

ОН

2-Дезоксирибоза

Тимин (Т) Цитозин (С)

О’

0=Р-0-

I

О-

Остаток фосфорной кислоты

Рис.

3.2. Компоненты ДНК: пуриновые и пиримидиновые основания, дезоксирибоза и остаток фосфорной кислоты. Показана нумерация положения атомов в молекулах азотистых оснований и дезоксирибозы

Чтобы отличить атомы дезоксирибозы от атомов азотистых оснований, их положение принято обозначать номером со штрихом Остаток фосфорной кислоты может образовывать связь с пен- тозным кольцом нуклеозида в двух положениях-, с З’-атомом или с 5′-атомом. Соответственно, возможны два варианта соединений: нуклеозид-З’-монофосфат и нуклеозид-5′-монофосфат.

Нуклеозиды в 5′-положении могут быть связаны более чем с одним остатком фосфорной кислоты, образуя ди- или трифосфаты. Особенностью этих соединений является то, что связи между фосфатными группами являются высокоэнергетическими, т.е. при их разрыве освобождается значительное количество энергии, которая может быть использована для различных клеточных процессов.

Нуклеотиды образуют цепь, остов которой состоит из чередующихся остатков дезоксирибозы и фосфорной кислоты, соединенных фосфодиэфирной связью. Азотистые основания не участвуют в формировании остова цепи. Нуклеотид на одном конце цепи имеет свободную 5′-группу (5′-конец), а на другом — З’-группу (З’-конец).

Последовательность нуклеотидов (азотистых оснований) принято обозначать в направлении от 5′-конца к З’-концу. Именно в этой последовательности закодирована генетическая информация, носителем которой является ДНК.

Последовательность нуклеотидов (азотистых оснований) принято обозначать в направлении от 5′-конца к З’-концу. Именно в этой последовательности закодирована генетическая информация, носителем которой является ДНК.

Модель молекулы ДНК. Согласно модели ДНК, предложенной в 1953 году Уотсоном и Криком, ДНК состоит из двух по- линуклеотидных цепей, скрученных в спираль (рис. 3.3).

Эти цепи не связаны ковалентно, а соединяются водородными связями, возникающими между азотистыми основаниями.

При этом А может образовывать водородную связь только с Т, тогда как G специфически соединяется только с С. Эти реакции называют спариванием оснований, а об ос- нованиях, способных спариваться (А с Т и G

При этом А может образовывать водородную связь только с Т, тогда как G специфически соединяется только с С. Эти реакции называют спариванием оснований, а об ос- нованиях, способных спариваться (А с Т и G

с С), говорят, что они комплементарны. рис. 3.3. Модель ДНК

При специфическом спаривании оснований между А и Т образуются две водородные связи, а между G и С — три. Азотистые основания имеют плоскую форму и располагаются парами перпендикулярно оси спирали. Если рассматривать спираль вдоль оси, то видно, что одна цепь идет в направлении 5′-3′, а другая 3′-5′, т.е. полинуклеотидные цепи в ДНК антипараллелъны. Фосфатные группы располагаются с внешней стороны спирали, имеют отрицательный заряд и требуют нейтрализации ионами металлов или положительно заряженными белками.

Свойства молекулы ДНК. Структура двойной спирали ДНК, скрепленная с помощью только водородных связей, может быть легко разрушена. Разрыв водородных связей между полинуклео- тидными цепями ДНК можно осуществить в сильнощелочных растворах (при pH gt; 12,5) или при нагревании. После этого цепи ДНК полностью разделяются. Такой процесс называют денатурацией или плавлением ДНК (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Денатурация ДНК

При денатурации изменяются некоторые физические свойства ДНК, например, ее оптическая плотность. Азотистые основания поглощают свет в ультрафиолетовой области (с максимумом, близким к 260 нм). ДНК поглощает свет почти на 40% меньше, чем смесь свободных нуклеотидов того же состава. Это явление называют гипохромным эффектом, а обусловлено оно взаимодействием оснований при их расположении в двойной спирали. Таким образом, за денатурацией ДНК можно наблюдать по изменению ее оптической плотности.

При нагревании ДНК среднюю температуру диапазона, при котором происходит разделение цепей ДНК, называют точкой плавления и обозначают как Тпп. В растворе ТП1 обычно лежит в интервале 85-95 °С. Кривая плавления ДНК всегда имеет одну и ту же форму, но ее положение на температурной шкале зависит от состава оснований и условий денатурации. Пары G-С, соединенные тремя водородными связями, являются более тугоплавкими, чем пары А- Т, имеющие две водородные связи, поэтому при увеличении содержания G-C-nap значение Тпл возрастает. Так, ДНК, на 40 % состоящая из G-С (характерно для генома млекопитающих), денатурирует при Гпл около 87 °С, тогда как ДНК, содержащая 60 % G-С, имеет Тш около 95 °С.

На температуру денатурации ДНК (кроме состава оснований) оказывает влияние ионная сила раствора. Значение ТПП также сильно меняется при добавлении к раствору ДНК таких веществ, как формамид (амид муравьиной кислоты HCONH2), который дестабилизирует водородные связи. Его присутствие позволяет снизить Гпл до 40 °С.

Процесс денатурации является обратимым. Явление восстановления структуры двойной спирали, исходя из двух разделенных комплементарных цепей, называют ренатурацией ДНК или отжигом. Для осуществления ренатурации, как правило, достаточно остудить раствор денатурированной ДНК.

В ренатурации участвуют две комплементарные последовательности, которые были разделены при денатурации. Однако ре- натурировать могут любые комплементарные последовательности, которые способны образовать двухцепочечную структуру. Если совместно отжигают одноцепочечные ДНК, происходящие из различных источников, то формирование двухцепочечной структуры ДНК называют гибридизацией.

Свойства ДНК определяются ее строением:

1. Универсальность — принципы построения ДНК для всех организмов одинаковы.

2. Специфичность — определяется соотношением азотистых оснований: А + Т,

Г + Ц

которое специфично для каждого вида. Так у человека оно составляет 1,35, у бактерий – 0,39

Специфичность зависит от:

· количества нуклеотидов

· вида нуклеотидов

· расположение нуклеотидов в цепи ДНК

2. Репликация или самоудвоение ДНК: ДНК↔ДНК. Генетическая программа клеточных организмов записана в нуклеотидной последовательности ДНК. Для сохранения уникальных свойств организма необходимо точное воспроизведение этой последовательности в каждом последующем поколении. Во время деления клетки содержание ДНК должно удвоиться, чтобы каждая дочерняя клетка могла получить полный спектр ДНК, т.е. в любой делящейся соматической клетке человека должно быть скопировано 6,4*109 нуклеотидных пар. Процесс удвоения ДНК получил название репликации. Репликация относится к реакциям матричного синтеза. Во время репликации каждая из двух цепей ДНК служит матрицей для образования комплементарной (дочерней) цепи. Протекает она в S-период интерфазы клеточного цикла. Высокая надежность процесса репликации гарантирует практически безошибочную передачу генетической информации в ряду поколений. Пусковым сигналом для начала синтеза ДНК в S-периоде является так называемый S – фактор (специфические белки). Зная скорость репликации и длину хромосомы эукариот можно рассчитать время репликации, которое теоретически составляет несколько суток, а практически репликация осуществляется за 6 – 12 часов. Из этого следует, что репликация у эукариот одновременно начинается в нескольких местах на одной молекуле ДНК.

Единицей репликации является репликон. Репликон – это участок ДНК, где происходит репликация. Количество репликонов на одну интерфазную хромосому у эукариот может достигать 100 и более. В клетке млекопитающих может быть 20 – 30 тыс. репликонов, у человека – примерно 50 тыс. При фиксированной скорости роста цепи (у эукариот – 100 нуклеотидов в секунду) множественная инициация обеспечивает большую скорость процесса и снижение времени, необходимого для дупликации протяженных участков хромосом, т.е. у эукариот осуществляется полирепликонная репликация. (рис. 21)

Репликон содержит все необходимые гены и регуляторные последовательности, которые обеспечивают репликацию. Каждый репликон в процессе клеточного деления активируется один раз. Репликация контролируется на стадии инициации. Если процесс удвоения начался он будет продолжаться до тех пор, пока весь репликон не будет удвоен.

У прокариот вся ДНК является одним репликоном.

Рис.21. Репликация хромосомной ДНК эукариот. Репликация идет в двух направлениях из разных точек начала репликации (Ori) с образованием пузырьков. «Пузырь» или «глаз» это область реплицированной ДНК внутри нереплицированной. (А. С. Коничев, Г. А. Севастьянова, 2005, с. 213)

Ферменты, участвующие в процессе репликации, объединены в мультиферментативный комплекс. В репликации ДНК у прокариот участвует 15 ферментов, а у эукариот – более 30, т.е. репликация – это архисложный и суперточный многоступенчатый ферментативный процесс. В состав ферментативных комплексов входят следующие ферменты:

1) ДНК – полимеразы (I, III), катализируют комплементарное копирование, т.е. отвечают за рост дочерней цепи. (рис. 22) Прокариоты реплицируются со скоростью 1000 нуклеотидов в секунду, а эукариоты — 100 нуклеотидов в секунду. Пониженная скорость синтеза у эукариот связана с затрудненной диссоциацией гистоновых белков, которые необходимо удалить для продвижения ДНК-полимеразы в репликативной вилке вдоль цепи ДНК.

2) ДНК — праймаза. ДНК – полимеразы могут удлинять полинуклеотидную цепь присоединяясь к уже имеющимся нуклеотидам. Поэтому, чтобы ДНК – полимераза смогла начать синтез ДНК, ей необходима затравка или праймер (от. англ. primer – затравка). ДНК – праймаза синтезирует такую затравку, которая затем замещается сегментами ДНК. (рис. 22).

3) ДНК – лигаза, соединяет фрагменты Оказаки друг с другом за счет образования фосфодиэфирной связи.

4) ДНК – хеликаза, расплетает спираль ДНК, разрывает водородные связи между ними. В результате образуются две одиночные разнонаправленные ветви ДНК (рис.22).

5) SSB – белки, связываются с одноцепочечной ДНК и стабилизируют её, т.е. они создают условия для комплементарного спаривания.

Репликация ДНК начинается не в любой случайной точке молекулы, а в специфических местах, называемых областью (точками) начала репликации (Ori). Они имеют определенные последовательности нуклеотидов, что облегчает разделение цепей (рис.21). В результате инициации репликации в точке Ori образуются одна или две репликативные вилки – места разделения материнских цепей ДНК. Процесс копирования продолжается до тех пор, пока ДНК полностью не удвоится или пока репликативные вилки двух соседних точек начала репликации не сольются. Точки начала репликации у эукариот разбросаны по хромосоме на расстоянии равном 20 000 пар нуклеотидов (рис.21).

Рис.22. Репликация ДНК (объяснение в тексте). (Б. Альбертс и др., 1994, т. 2, с. 82)

Фермент – хеликаза – разрывает водородные связи, т.е. расплетает двойную цепь, образуя две разнонаправленные ветви ДНК (рис.22). Одноцепочечные участки связываются специальными SSВ-белками, которые выстраиваются снаружи каждой материнской цепи и оттягивают их друг от друга. Это делает азотистые основания доступными для связывания с комплементарными нуклеотидами. В месте схождения этихветвей по направлению репликации ДНК располагается фермент ДНК-полимераза, который катализирует процесс и контролирует точность комплементарного синтеза. Особенностьюработы данного фермента является его однонаправленность, т.е. построение дочерней цепи ДНКидет по направлению от 5′ конца к 3′. На одной материнской цепи синтез дочерней ДНК идет непрерывно(лидирующая цепь). Она растет от 5′ к 3′ концу в направлении движения репликативной вилки и поэтому нуждается только в одном акте инициации. На другой материнской цепи синтез дочерней цепи идет в виде коротких фрагментов с обычной 5′ — 3′ полярностью и при помощи ферментов – лигазпроисходит их сшивание в одну неперывную отстающую цепь. Поэтому для синтеза отстающей цепи требуется несколько актов (точек) инициации.

Такой способ синтеза назван прерывистой репликацией. Фрагментные участки, синтезированные на отстающей цепи, в честь первооткрывателя названы фрагментами Оказаки. Они обнаружены у всех реплицирующихся ДНК, как у прокариот, так и у эукариот. Их длина соответствует 1000 – 2000 нуклеотидам у прокариот и 100 – 200 у эукариот. Таким образом, в результате репликации образуются 2 идентичные молекулы ДНК, в которых одна цепь материнская, другая вновь синтезированная. Такой способ репликации называют полуконсервативным. Предположение о таком способе репликации было сделано Дж. Уотсоном и Ф. Криком, а доказано в 1958г. М. Мезелсоном и Ф. Сталем. После репликации хроматин представляет собой систему из 2 декомпактизированных молекул ДНК, объединенных центромерой.

В процессе репликации могут возникать ошибки, которые у прокариот и эукариот бывают с одной и той же частотой — одна на 108 -1010 нуклеотидов, т.е. в среднем 3 ошибки на геном. Это доказательство высокой точности и скоординированности процессов репликации.

Ошибки репликации исправляются ДНК-полимеразой III («механизм корректорской правки») или системой репараций.

2. Репарация — это свойство ДНК восстанавливать свою целостность, т.е. исправлять повреждения. Передача наследственной информации в неискаженном виде важнейшее условие выживания как отдельного организма, так и вида в целом. Большинство изменений вредны для клетки, они либо приводят к мутациям, либо блокируют репликацию ДНК, либо вызывают гибель клетки. ДНК постоянно подвергается действию спонтанных (ошибки репликации, нарушение структуры нуклеотида и т.д.) и индуцированных (УФ – облучение, ионизирующая радиация, химические и биологические мутагены) факторов среды. В ходе эволюции выработалась система позволяющая исправлять нарушения в ДНК – система репарации ДНК. В результате её активности на 1000 повреждений ДНК только одно приводит к мутациям. Повреждение — любое изменение ДНК, которое вызывает отклонение от обычной двуцепочечной структуры:

1) появление одноцепочечных разрывов;

2) удаление одного из оснований, в результате чего его гомолог остается неспаренным;

3) замещение одного основания в комплементарной паре другим, неправильно спаренным с основанием-партнером;

4) появление ковалентных связей между основаниями одной цепи ДНК или между основаниями на противоположных цепях.

Репарация может проходить до удвоения ДНК (дорепликативная репарация) и после удвоения ДНК (пострепликативная). В зависимости от характера мутагенов и степени повреждения ДНК в клетке идет световая (фотореактивация), темновая, SOS-репарация и др.

Считают, что фотореактивация идет в клетке, если повреждения ДНК вызваны естественными условиями (физиологические особенности организма, обычные факторы среды, в том числе — ультрафиолетовые лучи). Восстановление целостности ДНК при этом, происходит с участием видимого света: репаративный фермент активируется квантами видимого света, соединяется с поврежденной ДНК, разъединяет пиримидиновые димеры нарушенного участка и восстанавливает целостность нити ДНК.

Темновая репарация (эксцизионная)наблюдается после действия ионизирующей радиации, химических веществ и т.д. Она включает удаление поврежденного участка, восстановление нормальной структуры молекулы ДНК (рис.23). Для этого типа репарации необходима вторая комплементарная цепь ДНК. Темновая репарация многоступенчата, в ней участвует комплекс ферментов, а именно:

1)фермент, узнающий поврежденный участок цепи ДНК

2)ДНК – эндонуклеаза, делает разрыв в поврежденной цепи ДНК

3) экзонуклеаза удаляет измененную часть нити ДНК

4) ДНК – полимераза I синтезирует новый участок ДНК взамен удаленного

5)ДНК- лигаза сшивает конец старой нити ДНК с вновь синтезированной, т.е. замыкает два конца ДНК (рис.23). В темновой репарации у человека принимают участие 25 белков-ферментов.

При больших повреждениях ДНК, которые угрожают жизни клеток, включается SOS-репарация. SOS-репарация была открыта в 1974 году. Такой тип репарации отмечают после действия больших доз ионизирующей радиации. Характерная черта SOS-репарации — неточность восстановления первичной структуры ДНК, в связи с чем она получила название репарации, склонной к ошибкам. Главная цель SOS-репарации сохранить жизнеспособность клетки.

Нарушение в системе репарации могут приводить к преждевременному старению, развитию онкологических заболеваний, болезням аутоиммунной системы, гибели клетки или организма.

Рис. 23. Репарация поврежденной ДНК путем замены модифицированных нуклеотидных остатков (темновая репарация или эксцизионная). (М. Сингер, П. Берг, 1998, т. 1, с.100)

Дата публикования: 2014-11-19; Прочитано: 9218 | Нарушение авторского права страницы

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2020 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования

(0.003 с)…