Какое общее свойство у элементов одной группы

Кратко о строении атома

Все вещества, а именно они являются предметом изучения химии, состоят из атомов. Все известные виды атомов, иначе называемые химическими элементами, представлены в периодической системе Д. И. Менделеева. Атом имеет сложное строение. Он состоит из ядра и электронных оболочек. Ядро составляют два вида элементарных частиц — протоны и нейтроны.

Число протонов в ядре определяет его заряд, который равен порядковому номеру элемента.

Например, элемент хлор имеет порядковый номер 17, значит, его ядро состоит из 17 протонов.

Атом электронейтрален, значит, число электронов в нем равно числу протонов.

В природе могут существовать и заряженные атомы — ионы. Они образуются из нейтральных атомов при потере или присоединении электронов. Электроны в атоме различаются по энергии, то есть находятся на разных энергетических уровнях.

Число уровней равно номеру периода, в котором находится элемент.

Число электронов на внешнем уровне (их называют валентными) — номеру группы.

Например, в атоме хлора электроны находятся на трех энергетических уровнях, причем на внешнем их число равно 7. Наиболее устойчивы атомы или ионы, внешний уровень которых заполнен полностью (например, инертные газы).

В ходе химических превращений атом может отдать только внешние электроны. Поэтому высшая положительная степень окисления элемента совпадает с номером группы. Она, как правило, реализуется в соединениях элемента с кислородом — оксидах и гидроксидах. Так, высшая степень окисления хлора равна +7, что соответствует высшему оксиду $mathrm{Cl_2O_7}$ и высшей кислородсодержащей кислоте $mathrm{HClO_4}$. А вот низшая (наименьшая отрицательная степень окисления) проявляется в соединениях неметаллов с водородом. Для нахождения ее абсолютного значения надо из 8 вычесть номер группы, в которой находится элемент. Например, для хлора она равна –1 и реализуется в хлороводороде HCl.

Характеристика элемента

Что характеризует химический элемент? Прежде всего, его порядковый номер, то есть число протонов в ядре. Химический элемент обладает определенным радиусом атома, электроотрицательностью, которая численно характеризует способность атома притягивать к себе электроны, то есть окислительные свойства элемента.

Для удобства характеристики элемента по ПС можно использовать следующий алгоритм (на примере углерода):

Порядковый номер элемента (№) определяет его заряд ядра (зарядное число Z), а следовательно, количество протонов N$p^+$(обозначение протона — $p_1^+$) и общее количество электронов N$bar{e}$ (обозначение электрона — $bar{e}$) в ядре. Для углерода порядковый номер равен 6, следовательно, ядро атома углерода состоит из 6 протонов и 6 электронов. Схематически это рассуждение можно записать следующим образом: № $(C) = 6 Rightarrow Z = 6; hspace{2pt}Nbar{e}=6$

Атомная масса элемента, или массовое число изотопа (A), равна сумме масс протонов и нейтронов (обозначение нейтрона — $n_1^0$) в ядре, следовательно, по разности можно вычислить количество нейтронов N. Для углерода атомная масса равна 12 а.е.м., следовательно, количество нейтронов в атоме углерода равно 6. Схематическая запись: $A(C) =12 hspace{2pt} textrm{а.е.м.} Rightarrow N =A-Z=12-6=6$.

Номер периода, в котором находится элемент в ПС, численно равен главному (радиальному) квантовому числу n и определяет число энергетических уровней в атоме. Иногда встречается другое обозначение главного квантового числа — $n_r$ (по Зоммерфельду). Углерод находится во втором периоде ПС, следовательно, имеет два энергетических уровня, главное квантовое число равно 2. Схематическая запись: № пер. = 2 => n = 2.

Номер группы, в которой расположен элемент в ПС, соответствует числу электронов на внешнем энергетическом уровне. Углерод расположен в IV группе главной подгруппы, следовательно, на внешнем энергетическом уровне у него 4 электрона. Схематическая запись: № гр. = IV => N$bar{e}_textrm{валентных}$ = 4.

Элементы IA группы

В IA группу (главная подгруппа первой группы) таблицы Менделеева входят металлы — литий Li, натрий Na, калий К, рубидий Rb, цезий Cs и франций Fr. Традиционно, данные элементы называют щелочными металлами (ЩМ), так как их простые вещества образуют при взаимодействии с водой едкие щелочи. Последний из известных представителей группы щелочных металлов (Fr) является радиоактивным элементом, в связи с чем его химические свойства изучены недостаточно: период полураспада его наиболее долгоживущего изотопа 223Fr составляет всего лишь около 22 мин.

Электронные формулы, а также некоторые свойства щелочных металлов представлены в таблице ниже:

| Свойство | Li | Na | К | Rb | Cs | Fr |

| Заряд ядра Z | 3 | 11 | 19 | 37 | 55 | 87 |

| Электронная конфигурация в основном состоянии | [He]2s1 | [Ne]3s1 | [Аr]4s1 | [Kr]5s1 | [Хе]6s1 | [Rn]7s1 |

| Металлический радиус rмет, нм | 0,152 | 0,186 | 0,227 | 0,248 | 0,265 | 0,270 |

| Ионный радиус rион*, нм | 0,074 | 0,102 | 0,138 | 0,149 | 0,170 | 0,180 |

| Радиус гидратированного иона,rион , нм | 0,340 | 0,276 | 0,232 | 0,228 | 0,228 | — |

| Энергия ионизации, кДж/моль: I1 I2 | 520,2 7298 | 495,8 4562 | 418,8 3052 | 403,0 2633 | 375,7 2234 | (380) (2100) |

| Электроотрицательность | 0,98 | 0,93 | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,70 |

При движении вниз по IA группе возрастает радиус атомов металлов (rмет), что, собственно, характерно для любых элементов всех главных подгрупп. Относительно малое увеличение радиуса при переходе от K к Rb и далее к Cs обусловлено заполнением 3d- и 4d-подуровней соответственно.

Ионные радиусы ЩМ существенно меньше металлических, что связано с потерей единственного валентного электрона. Они также закономерно возрастают от Li+ к Cs+. Размеры же гидратированных катионов изменяются в противоположном направлении, что объясняется в рамках простейшей электростатической модели. Наименьший по размеру ион Li+ лучше катионов остальных щелочных металлов притягивает к себе полярные молекулы воды, образуя наиболее толстую гидратную оболочку. Исследования показали, что в водном растворе катион лития Li+ окружен 26 молекулами воды, из которых только 4 находятся в непосредственном контакте с ионом лития (первой координационной сфере). По этой причине многие соли лития, например, хлорид, перхлорат и сульфат, а также гидроксид выделяются из водных растворов в виде кристаллогидратов. Хлорид LiCl·Н2O теряет воду при температуре 95 °С, LiOH·Н2O — при 110°С, а LiClO4·Н2O — только при температуре выше 150°С. С увеличением ионного радиуса катиона щелочного металла сила его электростатического взаимодействия с молекулами воды ослабевает, что приводит к снижению толщины гидратной оболочки и, как следствие, радиуса гидратированного иона [М(Н2O)n] (где n = 17, 11, 10, 10 для М+ = Na+, К+, Rb+, Cs+ соответственно).

Внешний энергетический уровень атома ЩМ содержит один единственный электрон, который слабо связан с ядром, о чем говорят низкие значения энергии ионизации I1. Атомы щелочных металлов легко ионизируются с образованием катионов М+, входящих в состав практически всех химических соединений этих элементов. Значения I2 для всех щелочных металлов настолько высоки, что в реально осуществимых условиях ион М2+ не образуется. Электроотрицательность щелочных элементов мала, их соединения с наиболее электроотрицательными элементами (хлор, кислород, азот)имеют ионное строение, как минимум в кристаллическом состоянии.

Маленький радиус иона Li+ и высокая плотность заряда, являются причиной того, что соединения лития оказываются схожими по свойствам аналогичным соединениям магния (диагональное сходство) и в то же время отличаются от соединений остальных ЩМ.

Элементы IIA группы

В IIA группу Периодической системы элементов входят бериллий Ве, магний Мg и четыре щелочноземельных металла (ЩЗМ): кальций Са, стронций Sr, барий Ва и радий Ra, оксиды которых, раньше называемые «землями», при взаимодействии с водой образуют щелочи. Радий — радиоактивный элемент (α-распад, период полураспада примерно 1600 лет).

Электронная конфигурация и некоторые свойства элементов второй группы приведены в таблице ниже.

По электронному строению атомов элементы второй группы близки щелочным металлам. Они имеют конфигурацию благородного газа, дополненную

| Свойство | Be | Mg | Ca | Sr | Ba | Ra |

| Заряд ядра Z | 4 | 12 | 20 | 38 | 56 | 88 |

| Электронная конфигурация в основном состоянии | [He]2s2 | [Ne]3s2 | [Ar]4s2 | [Kr]5s2 | [Xe]6s2 | [Rn]7s2 |

| Металлический радиус rмет, нм | 0,112 | 0,160 | 0,197 | 0,215 | 0,217 | 0,223 |

| Ионный радиус rион*, нм | 0,027 | 0,72 | 0,100 | 0,126 | 0,142 | 0,148 |

| Энергия ионизации, кДж/моль: I1 I2 I3 | 899,5 1757 14850 | 737,7 1451 7733 | 589,8 1145 4912 | 549,5 1064 4138 | 502,8 965 3619 | 509,3 979 3300 |

| Электроотрицательность | 1,57 | 1,31 | 1,00 | 0,95 | 0,89 | 0,90 |

двумя s-электронами на внешнем уровне. В то же время от элементов первой группы они отличаются более высокими значениями энергии ионизации, убывающими в ряду Ве—Мg—Са—Sr— Ва. Эта тенденция нарушается при переходе от бария к радию: повышениe П и І, для Rа по сравнению с Ва объясняется эффектом инертной 6s2-пары.

Следует отметить, что в то время как для щелочных металлов характерна значительная разница между I1 и I2 для элементов второй группы подобный скачок наблюдается между I2 и I3. Именно поэтому щелочные металлы в сложных веществах проявляют только степень окисления +1, а элементы второй группы +2. Наличие единственной положительной степени окисления и невозможность восстановления ионов M2+ в водной среде придает большое сходство всем металлам s-блока.

Изменение свойств по группе следует общим закономерностям, рассмотренным на примере щелочных металлов. Элемент второго периода бериллий, подобно элементу первой группы литию, значительно отличается по своим свойствам от других элементов второй группы. Так, ион Be2+ благодаря чрезвычайно малому ионному радиусу (0,027 нм), высокой плотности заряда, большим значениям энергий атомизации и ионизации оказывается устойчивым лишь в газовой фазе при высоких температурах. Поэтому химическая связь в бинарных соединениях бериллия даже с наиболее электроотрицательными элементами (кислород, фтором) обладает высокой долей ковалентности. Химия водных растворов бериллия также имеет свою специфику: в первой координационной сфере бериллия могут находиться лишь четыре лиганда ([Be(H2O)4]2+, (Bе(OH)4]—), что связано с малым ионным радиусом металла и отсутствием d-орбиталей.

Щелочноземельные металлы (Са, Sr, Ва, Ra) образуют единое семейство элементов, в пределах которого некоторые свойства (энергия гидратации, растворимость и термическая устойчивость солей) меняются монотонно с увеличением ионного радиуса, а многие их соединения являются изоморфными.

Элементы IIIA группы

Элементы IIIA группы: бор В, алюминий Al, галлий Ga, индий In и таллий Tl — имеют мало стабильных изотопов, что характерно для атомов с нечетными порядковыми номерами. Электронная конфигурация внешнего энергетического уровня в основном состоянии ns2nр1 характеризуется наличием одного неспаренного электрона. В возбужденном состоянии элементы IIIA группы содержат три неспаренных электрона, которые, находясь в sp2-гибридизации, принимают участие в образовании трех ковалентных связей. При этом у атомов остается одна незанятая орбиталь. Поэтому многие ковалентные соединения элементов IIIA группы являются акцепторами электронной пары (кислоты Льюиса), т.е. могут образовывать четвертую ковалентную связь по донорно-акцепторному механизму, создавая которую, они изменяют геометрию своего окружения — она из плоской становится тетраэдрической (состояние sp3-гибридизации). Бор сильно отличается по свойствам от других элементов IIIA группы. Он является единственным неметаллом, химически инертен и образует ковалентные связи со фтором, азотом, углеродом и т.д. Химия бора более близка химии кремния, в этом проявляется Диагональное сходство. У атомов алюминия и его тяжелых аналогов появляются вакантные d-орбитали, возрастает радиус атома. Галлий, индий и таллий расположены в Периодической системе сразу за металлами d-блока, поэтому их часто называют постпереходными элементами. Заполнение d-оболочки сопровождается последовательным сжатием атомов, в 3d-pяду оно оказывается настолько сильным, что нивелирует возрастание радиуса при появлении четвертого энергетического уровня. В результате d-сжатия ионные радиусы алюминия и галлия близки, а атомный радиус галлия даже меньше, чем алюминия.

Для таллия, свинца, висмута и полония наиболее устойчивы соединения со степенью окисления +1, +2, +3, +4 соответственно.

| Свойство | B | Al | Ga | In | Tl |

| Заряд ядра Z | 5 | 13 | 31 | 49 | 81 |

| Электронная конфигурация в основном состоянии | [He]2s22p1 | [Ne]3s23p1 | [Ar]3d104s24p1 | [Kr]4d105s25p1 | [Xe]4f145d106s26p1 |

| Атомный радиус, нм | 0,083 | 0,143 | 0,122 | 0,163 | 0,170 |

| Энергия ионизации, кДж/моль: I1 I2 I3 | 801 2427 3660 | 577 1817 2745 | 579 1979 2963 | 558 1821 2704 | 589 1971 2878 |

| Электроотрицательность | 2,04 | 1,61 | 1,81 | 1,78 | 2,04 |

Для соединений элементов IIIA группы наиболее характерна степень окисления +3. В ряду бор-алюминий-галлий-индий-таллий устойчивость таких соединений уменьшается, а устойчивость соединений со степенью окисления +1, напротив, увеличивается. Энергия связи М—Hal в галогенидах последних при переходе от легких к более тяжелым элементам М уменьшаются, амфотерные свойства оксидов и гидроксидов смещаются в сторону большей основности, склонность катионов к гидролизу (взаимодействию с водой) ослабевает.

Химия индия и особенно галлия вообще очень близка химии алюминия. Соединения этих металлов в низших степенях окисления (Ga2O, Ga2S, InCl и др.) в водных растворах диспропорционируют. Для таллия состояние +1, напротив, является наиболее устойчивым из-за инертности электронной пары 6s2.

Периодический закон был открыт Д.И. Менделеевым в 1868 году. Его современная формулировка: свойства химических элементов и образуемых ими

соединений (простых и сложных) находятся в периодической зависимости от величины заряда атомного ядра.

Периодический закон лежит в основе современного учения о строении вещества. Периодическая система Д.И. Менделеева является наглядным отражением

периодического закона.

В периодической таблице элементы расположены в порядке увеличения атомного заряда, группируются в «строки и столбцы» — периоды и группы.

Период — ряд горизонтально расположенных химических элементов. 1, 2 и 3 периоды называются малыми, они состоят из одного ряда элементов.

4, 5, 6 — называются большими периодами, они состоят из двух рядов химических элементов.

Группой называют вертикальный ряд химических элементов в периодической таблице. Элементы собраны в группы на основе степени окисления в

высшем оксиде. Каждая из восьми групп состоит из главной подгруппы (а) и побочной подгруппы (б).

Периодическая таблица Д.И. Менделеева содержит колоссальное число ответов на самые разные вопросы. При умелом ее использовании вы сможете

предполагать строение и свойства веществ, успешно писать химические реакции и решать задачи.

Радиус атома

Радиусом атома называют расстояние между атомным ядром и самой дальней электронной орбиталью. Это не четкая, а условная граница, которая

говорит о наиболее вероятном месте нахождения электрона.

В периоде радиус атома уменьшается с увеличением порядкового номера элементов («→» слева направо). Это связано с тем, что с увеличением номера группы

увеличивается число электронов на внешнем уровне. Запомните, что для элементов главных подгрупп номер группы равен числу электронов на внешнем уровне.

С увеличением числа электронов они становятся более скученными, так как притягиваются друг к другу сильнее: это и есть причина маленького радиуса атома.

Чем меньше электронов, тем больше у них свободы и больше радиус атома, поэтому радиус увеличивается в периоде «←» справа налево.

В группе радиус атома увеличивается с увеличением заряда атомных ядер — сверху вниз «↓». Чем больше период, тем больше электронных орбиталей вокруг атома,

соответственно, и больше его радиус.

С уменьшением заряда атома в группе радиус атома уменьшается — снизу вверх «↑». Это связано с уменьшением количества электронных орбиталей вокруг

атома. Для примера возьмем атомы бора и алюминия, элементов, расположенных в одной группе.

Период, группа и электронная конфигурация

Обратите внимание еще раз на важную деталь: элементы, находящиеся в одной группе (главной подгруппе!), имеют сходную конфигурацию внешнего уровня.

Так у бора на внешнем уровне расположены 3 электрона, у алюминия — тоже 3. Оба они в III группе.

Такая закономерность иногда может сильно облегчить жизнь, однако у элементов побочных подгрупп она отсутствует — там нужно считать электроны

«вручную», располагая их на электронных орбиталях.

Раз уж мы повели речь об электронных конфигурациях, давайте запишем их для бора и алюминия, чтобы лучше представлять их внешний уровень и увидеть

то самое «сходство»:

- B5 — 1s22s22p1

- Al13 — 1s22s22p63s23p1

Общую электронную конфигурацию для элементов III группы главной подгруппы можно записать ns2np1. Это будет работать для

бора, внешний уровень которого 2s22p1, алюминия — 3s23p1, галия — 4s24p1,

индия — 5s25p1 и таллия — 6s26p1. За «n» мы принимаем номер периода.

Правило составления электронной конфигурации, которое вы только что увидели, универсально. Если вы имеете дело с элементом главной подгруппы,

то увидев номер группы вы знаете, сколько электронов у него на внешнем уровне. Посмотрев на период, знаете номер его внешнего уровня.

Вам остается только распределить известное число электронов по s и p ячейкам, а затем подставить номер периода — и вот быстро получена

конфигурация внешнего уровня. Предлагаю посмотреть на примере ниже 🙂

Очень надеюсь, что теперь вы знаете: только глядя на положение элемента в периодической таблице, на группу и период, в которых он расположен,

вы уже можете составить конфигурацию его внешнего уровня. Безусловно, это для элементов главных подгрупп. Повторюсь: у побочных — только «вручную».

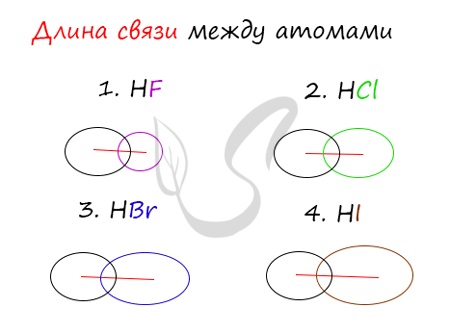

Длина связи

Длина связи — расстояние между атомами химически связанных элементов. Очевидно, что понятия длины связи и атомного радиуса взаимосвязаны напрямую.

Чем больше радиус атома, тем больше длина связи.

Убедимся в этом на наглядном примере, сравнив длину связей в четырех веществах: HF, HCl, HBr, HI.

Чем больше радиусы атомов, которые образуют химическую связь, тем больше между ними и длина связи. Радиус атома водорода неизменен во всех трех

веществах, а в ряду F → Cl → Br → I происходит увеличение радиуса атома. Наибольшим радиусом обладает йод, поэтому самая длинная связь в молекуле HI.

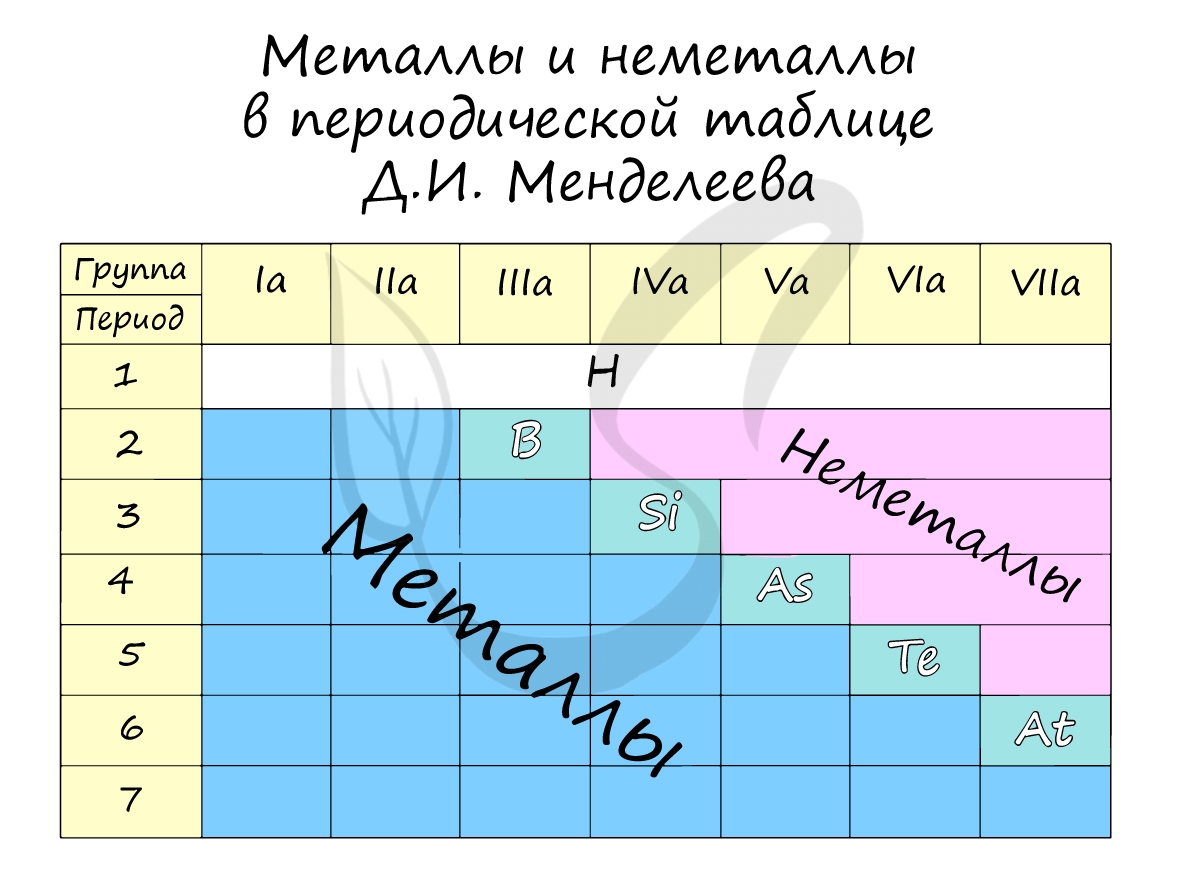

Металлические и неметаллические свойства

В периоде с увеличением заряда атома металлические свойства ослабевают, неметаллические — усиливаются (слева направо «→»). В группе с увеличением

заряда атома металлические свойства усиливаются, а неметаллические — ослабевают (сверху вниз «↓»).

Сравним металлические и неметаллические свойства Rb, Na, Al, S. Натрий, алюминий и сера находятся в одном периоде. Металлические свойства возрастают

S → Al → Na. Натрий и рубидий находятся в одной группе, металлические свойства возрастают Na → Rb.

Таким образом, самые сильные металлические свойства проявляет рубидий, но с другой стороны — у него самые слабые неметаллические свойства. Сера

обладает самыми слабыми металлическими свойствами, но, если посмотреть по-другому, сера — самый сильный неметалл.

Распределение металлов и неметаллов в периодической таблице также является наглядным отображением этого правила. Если провести условную

линию, проходящую от бора до астата, то справа окажутся неметаллы, а слева — металлы.

Основные и кислотные свойства

Основные свойства в периоде с увеличением заряда атома уменьшаются, кислотные — возрастают. В группе с увеличением заряда атома основные

свойства усиливаются, а кислотные — ослабевают.

Кислотные и основные свойства противопоставлены друг другу, как противопоставлены металлические и неметаллические. Где первые усиливаются,

вторые — убывают. Все аналогично, поэтому смело ассоциируйте одни с другими, так будет гораздо легче запомнить.

Замечу, что здесь есть одно важное исключение. Как и в общем случае: исключения только подтверждают правила. В ряду галогенводородных

кислот HF → HCl → HBr → HI происходит усиление кислотных свойств (а не ослабление, как должно быть по логике нашего правила).

Это можно объяснить в темах диссоциации и химических связей. Когда мы дойдем до соответствующей темы, я напомню про HF и водородные связи между

молекулами, которые делают эту кислоту самой слабой. Сейчас воспринимайте это как исключение: HF — самая слабая из этих кислот, а

HI — самая сильная.

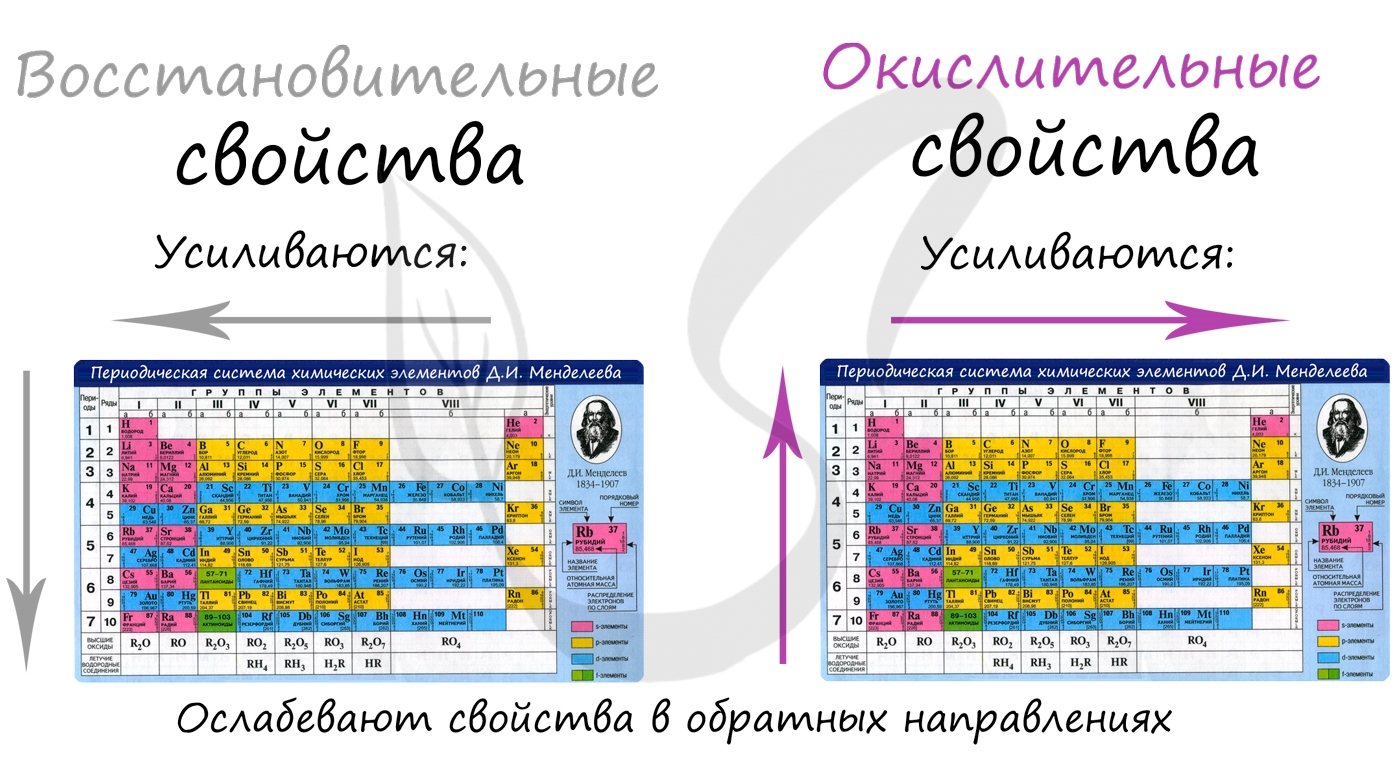

Восстановительные и окислительные свойства

Восстановительные свойства в периоде с увеличением заряда атома ослабевают, окислительные — усиливаются. В группе с увеличением заряда

атома восстановительные свойства усиливаются, а окислительные — ослабевают.

Ассоциируйте восстановительные свойства с металлическими и основными, а окислительные — с неметаллическими и кислотными. Так гораздо проще

запомнить 😉

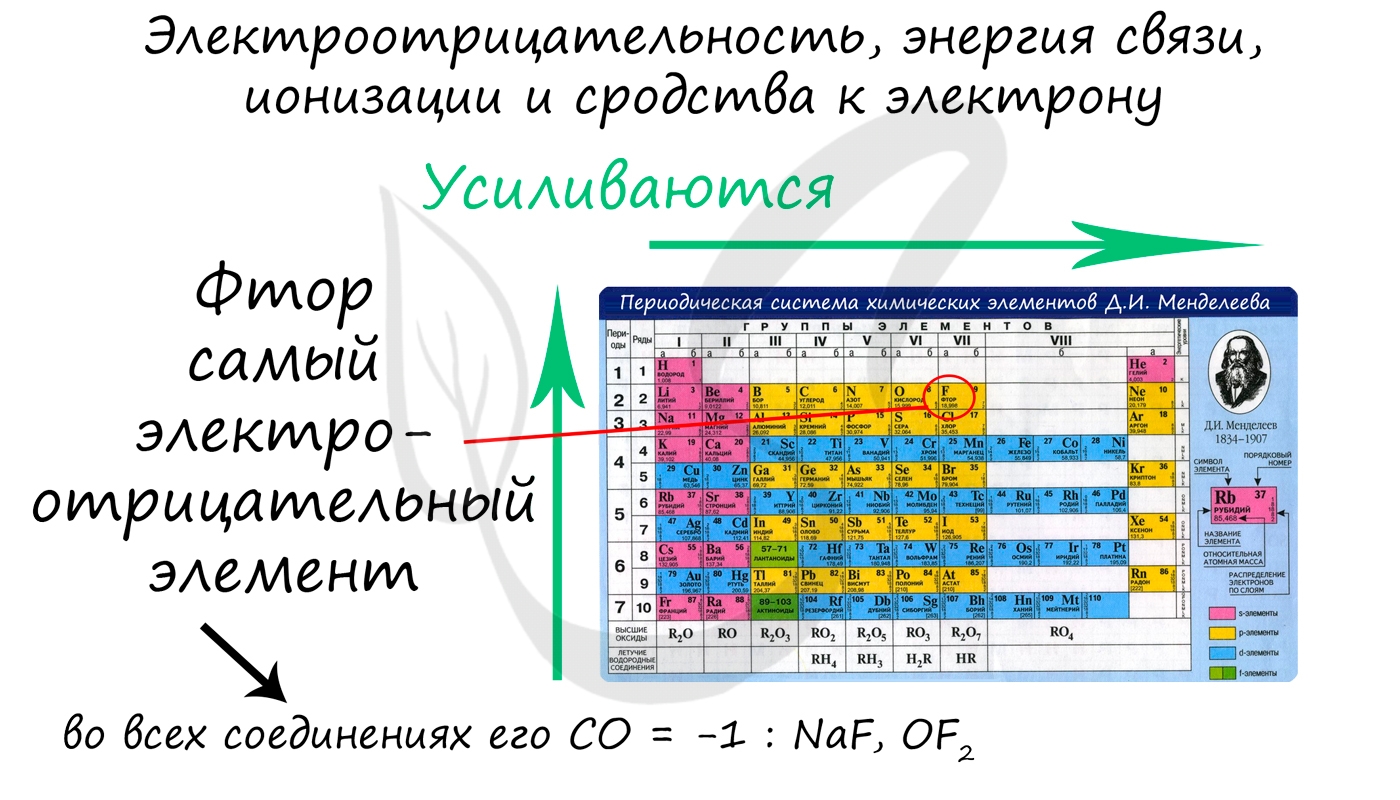

Электроотрицательность (ЭО), энергия связи, ионизации и сродства к электрону

Электроотрицательность — способность атома, связанного с другими, приобретать отрицательный заряд (притягивать к себе электроны).

Мы уже касались ее в статье, посвященной степени окисления. Это важное свойство, ведь более ЭО-ый атом притягивает

к себе электроны и уходит в отрицательную степень окисления со знаком минус «-«.

Все перечисленные в подзаголовке свойства вместе с ЭО усиливаются в периоде с увеличением заряда атома, в группе с увеличением заряда атома

они ослабевают. Таким образом, самый электроотрицательный элемент расположен справа вверху таблицы Д.И. Менделеева — это фтор.

Для примера сравним ЭО-ость атомов Te, In, Al, P. Индий расположен в одной группе с алюминием, ЭО-ость In → Al возрастает (снизу вверх). Алюминий

расположен в одном периоде с серой, ЭО-ость возрастает Al → S (слева направо). Сравнивая серу и теллур, мы видим, что сера расположена в группе

выше теллура, значит и ее электроотрицательность тоже выше.

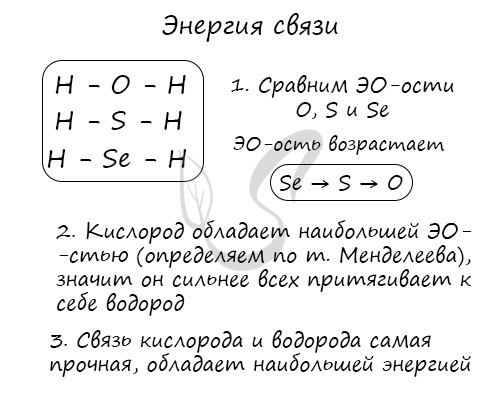

Энергия связи (а также ее прочность) возрастают с увеличением электроотрицательности атомов, образующих данную связь. Чем сильнее атом тянет на

себя электроны (чем больше он ЭО-ый), тем прочнее получается связь, которую он образует.

Понятию ЭО-ости «синонимичны» также понятия сродства к электрону — энергии, выделяющейся при присоединении электрона к атому, и энергии ионизации —

количеству энергии, которое необходимо для отщепления электрона от атома. И то, и другое возрастают с увеличением электроотрицательности.

Продемонстрирую на примере. Сравним энергию связи в трех молекулах: H2O, H2S, H2Se.

Высшие оксиды и летучие водородные соединения (ЛВС)

В периодической таблице Д.И. Менделеева ниже 7 периода находится строка, в которой для каждой группы указаны соответствующие высшие оксиды,

ниже строка с летучими водородными соединениями.

Для элементов главных подгрупп начиная с IV группы (в большинстве случае) максимальная степень окисления (СО) определяется по номеру группы. К примеру,

для серы (в VI группе) максимальная СО = +6, которую она проявляет в соединениях: H2SO4, SO3.

В таблице видно, что для VIa группы формула высшего оксида RO3, а, к примеру, для IIIa группы — R2O3. Напишем

высшие оксиды для веществ из VIa : SO3, SeO3, TeO3 и IIIa группы: B2O3, Al2O3,

Ga2O3.

На экзамене строка с готовыми «высшими» оксидами, как в таблице наверху, может отсутствовать. Считаю важным подготовить вас к этому. Предположим,

что эта строчка внезапно исчезла из таблицы, и вам нужно записать высшие оксиды для фосфора и углерода.

С летучими водородными соединениями (ЛВС) ситуация аналогичная: их может не быть в периодической таблице Д.И. Менделеева, которая попадется на экзамене.

Я расскажу вам, как легко их запомнить.

ЛВС характерны для IV, V, VI и VII группы. Элементы этих групп более электроотрицательны, чем водород, поэтому ходят в «-» отрицательную СО.

Минимальная степень окисления для элементов главных подгрупп, начиная с IV группы, может быть рассчитана так: номер группы — 8.

Например, для углерода минимальная СО = 4-8 = -4; для азота 5-8 = -3; для кислорода 6-8 = -2; для фтора 7-8 = -1. Для того, чтобы запомнить

ЛВС, вы должны ассоциировать IV, V, VI и VII группы с хорошо известными вам веществами: метаном, аммиаком, водой и фтороводородом.

Так как общее строение ЛВС в пределах одной группы сходно, то, вспомнив например H2O для кислорода в VI группе, вы легко

найдете формулы других ЛВС VI группы: серы — H2S, H2Se, H2Te, H2Po.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.