Какое из свойств является обязательным признаком любого аморфного тела

Сравнение атомной решетки кристаллов и аморфных тел

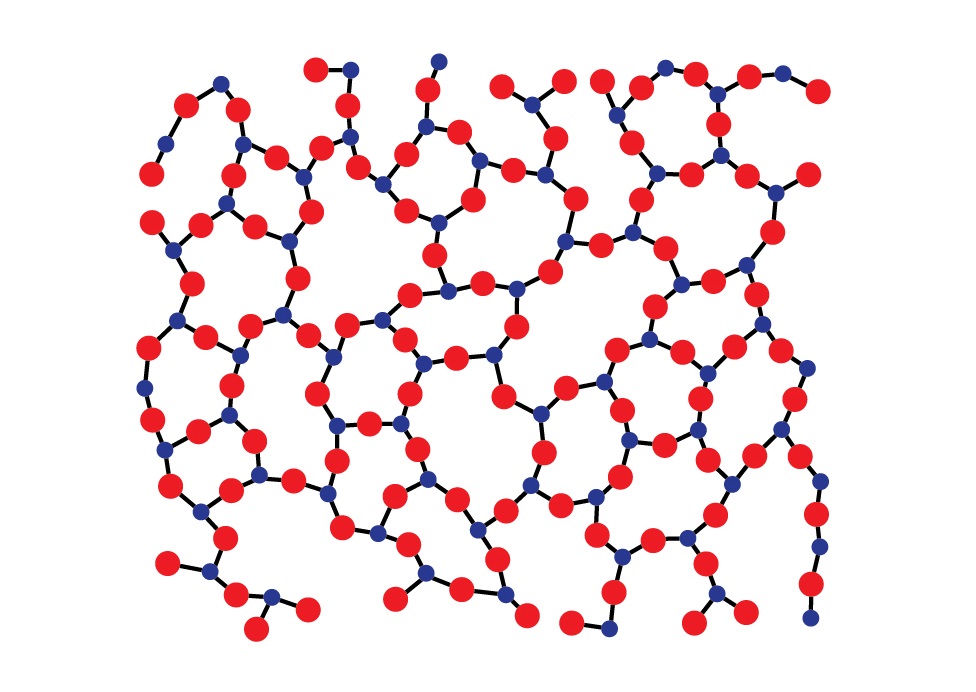

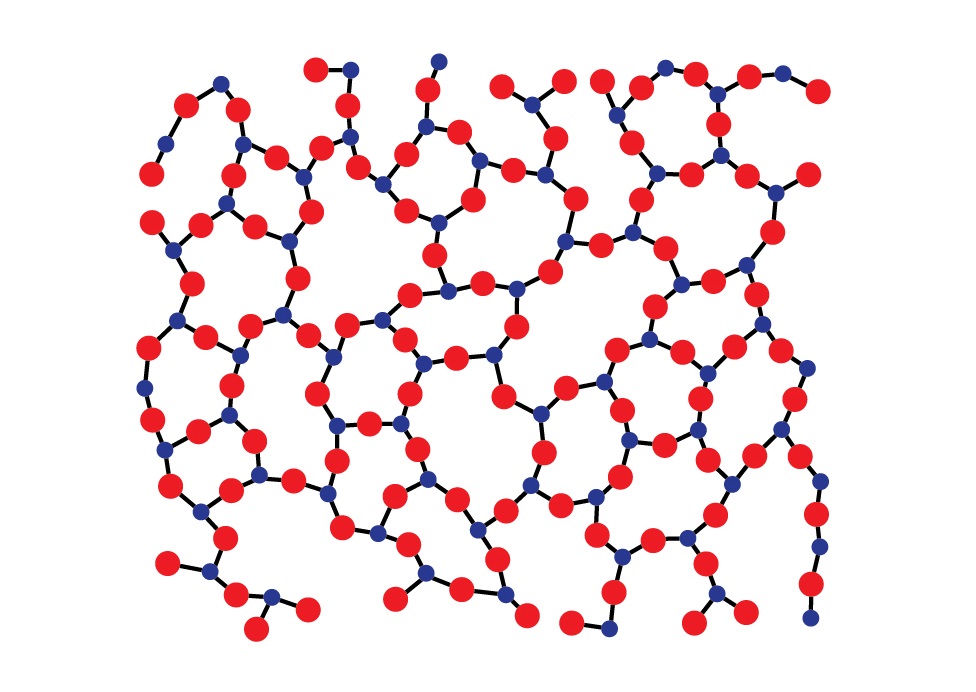

Амо́рфные вещества́ (тела́) (от др.-греч. ἀ «не-» + μορφή «вид, форма») — конденсированное состояние веществ, атомная структура которых имеет ближний порядок и не имеет дальнего порядка, характерного для кристаллических структур. В отличие от кристаллов, стабильно-аморфные вещества не затвердевают с образованием кристаллических граней, и, (если не были под сильнейшим анизотропным воздействием — сжатием или электрическим полем, например) обладают изотропией свойств, то есть не обнаруживают различия свойств в разных направлениях. Аморфные вещества не имеют определённой точки плавления: при повышении температуры стабильно-аморфные вещества постепенно размягчаются и выше температуры стеклования (Tg) переходят в жидкое состояние. Вещества, обычно имеющие (поли-)кристаллическую структуру, но сильно переохлаждённые при затвердевании, могут затвердевать в аморфном состоянии, которое при последующем нагреве или с течением времени кристаллизуется (в твёрдом состоянии с небольшим выделением тепла).

Аморфное состояние многих веществ получается при высокой скорости затвердевания (остывания) жидкого расплава, или при конденсации паров на охлаждённую заметно ниже температуры плавления поверхность-подложку. Соотношение реальной скорости охлаждения (dT/dt) и характеристической скорости кристаллизации определяет долю поликристаллов в аморфном объёме. Скорость кристаллизации — параметр вещества, слабо зависящий от давления и от температуры (около точки плавления) и сильно зависящий от сложности состава. У металлов и сплавов аморфное состояние формируется, как правило, если расплав охлаждается за время порядка сотни и тысячи лет; для стёкол достаточно намного меньшей скорости охлаждения — долей-десятков миллисекунд . Кварц (SiO2) также имеет низкую скорость кристаллизации, поэтому отлитые из него изделия получаются аморфными. Однако природный кварц, имевший сотни и тысячи лет для кристаллизации при остывании земной коры или глубинных слоёв вулканов, имеет крупнокристаллическое строение, в отличие от вулканического стекла, застывшего на поверхности и поэтому аморфного.

Из обычных полимеров (пластмасс) только самый простой (полиэтилен) имеет заметную скорость кристаллизации при комнатной температуре — порядка двух лет для мягкого (ПВД) и нескольких лет (даже с добавками-замедлителями) для твёрдого (ПНД) — уже примерно наполовину кристаллизованного вида. Это одна из причин недолговечности изделий из полиэтилена.

К стабильно-аморфным веществам принадлежат стекла (искусственные и вулканические), естественные и искусственные смолы, клеи, парафин, воск и др. Аморфные вещества могут находиться либо в стеклообразном состоянии (при низких температурах), либо в состоянии расплава (при высоких температурах). Аморфные вещества переходят в стеклообразное состояние при температурах заметно ниже температуры стеклования Tg. При температурах намного выше Tg аморфные вещества ведут себя как расплавы, то есть находятся в расплавленном состоянии. Вязкость аморфных материалов — непрерывная функция температуры: чем выше температура, тем ниже вязкость аморфного вещества.

Структура[править | править код]

Исследования показали, что структуры жидкостей и аморфных тел имеют много общего.

В аморфных и жидких телах наблюдается ближний порядок в упаковке частиц (атомов или молекул).

Также бывают промежуточные полуаморфные (полукристаллические) состояния.

Свойства[править | править код]

Все физические свойства аморфного и поликристаллического состояний одного и того же вещества, кроме плотности, заметно (иногда сильно) отличаются.

Электрические и механические свойства аморфных веществ ближе к таковым для монокристаллов, чем для поликристаллов, из-за отсутствия резких и сильно загрязнённых примесями межкристаллических границ с зачастую абсолютно другим химическим составом. Немеханические свойства полуаморфных состояний обычно являются промежуточными между аморфными и кристаллическими и изотропны.

При внешних воздействиях аморфные вещества обнаруживают одновременно упругие свойства, подобно кристаллическим твёрдым веществам, и текучесть, подобно жидкости, поэтому моделируются в механике сплошных сред как вязкоупругие среды. Так, при кратковременных воздействиях (ударах) они ведут себя как твёрдые вещества и при сильном ударе раскалываются на куски. Но при очень продолжительном воздействии (например, растяжении) аморфные вещества текут. Так, аморфным веществом также является смола (или гудрон, битум). Если раздробить её на мелкие части и получившейся массой заполнить сосуд, то через некоторое время смола сольётся в единое целое и примет форму сосуда.

В зависимости от электрических свойств, разделяют аморфные металлы, аморфные неметаллы и аморфные полупроводники.

Литература[править | править код]

- Скрышевский А. Ф. Структурный анализ жидкостей и аморфных тел. — 2-е изд., перераб. и доп.. — М.: Высшая школа, 1980. — С. 302-324. — 328 с.

- Шульц М. М., Мазурин О. В. Современное представление о строении стёкол и их свойствах. — Л.: Наука, 1988. — 200 с. — ISBN 5-02-024564-X.

См. также[править | править код]

- Опыт с капающим пеком

- Неньютоновская жидкость

Аморфные тела (структура диоксида кремния)

Твердые тела разделяют на аморфные и кристаллические, в зависимости от их молекулярной структуры и физических свойств.

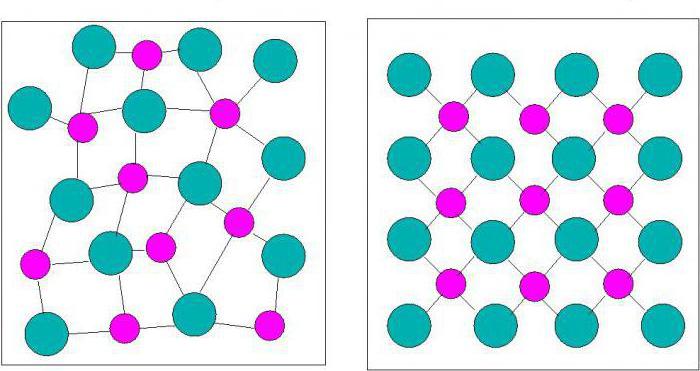

В отличие от кристаллов молекулы и атомы аморфных твердых тел не формируют решетку, а расстояние между ними колеблется в пределах некоторого интервала возможных расстояний. Иначе говоря, у кристаллов атомы или молекулы взаимно расположены таким образом, что формируемая структура может повторяться во всем объеме тела, что называется дальним порядком. В случае же с аморфными телами – сохраняется структура молекул лишь относительно каждой одной такой молекулы, наблюдается закономерность в распределении только соседних молекул – ближний порядок. Наглядный пример представлен ниже.

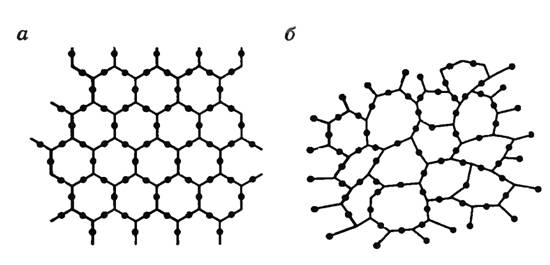

На рисунке слева (а) изображена решетка молекул кварца, а справа (б) расположение молекул кварцевого стекла, которое является аморфным телом.

К аморфным телам относится стекло и другие вещества в стеклообразном состоянии, канифоль, смолы, янтарь, сургуч, битум, воск, а также органические вещества: каучук, кожа, целлюлоза, полиэтилен и др.

Свойства аморфных тел

Особенность строения аморфных твердых тел придает им индивидуальные свойства:

- Слабо выраженная текучесть – одно из наиболее известных свойств таких тел. Примером будут потеки стекла, которое долгое время стоит в оконной раме.

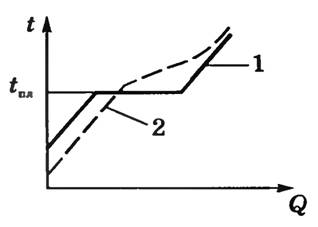

- Аморфные твердые тела не обладают определенной температурой плавления, так как переход в состояние жидкости во время нагрева происходит постепенно, посредством размягчения тела. По этой причине к таким телам применяют так называемый температурный интервал размягчения.

График перехода аморфного тела в жидкое состояние изображен пунктирной линией (2), а график перехода обычного твердого тела в жидкое состояние – сплошной (1).

- В силу своей структуры такие тела являются изотропными, то есть их физические свойства не зависят от выбора направления.

- Вещество в аморфном состоянии обладает большей внутренней энергией, нежели в кристаллическом. По этой причине аморфные тела способны самостоятельно переходить в кристаллическое состояние. Данное явление можно наблюдать как результат помутнения стекол с течением времени.

Стеклообразное состояние

В природе существуют жидкости, которые практически невозможно перевести в кристаллическое состояние посредством охлаждения, так как сложность молекул этих веществ не позволяет им образовать регулярную кристаллическую решетку. К таким жидкостям относятся молекулы некоторых органических полимеров.

Материалы по теме

Однако, при помощи глубокого и быстрого охлаждения, практически любое вещество способно перейти в стеклообразное состояние. Это такое аморфное состояние, которое не имеет явной кристаллической решетки, но может частично кристаллизироваться, в масштабах малых кластеров. Данное состояние вещества является метастабильным, то есть сохраняется при некоторых требуемых термодинамических условиях.

При помощи технологии охлаждения с определенной скоростью вещество не будет успевать кристаллизоваться, и преобразуется в стекло. То есть чем выше скорость охлаждения материала, тем меньше вероятность его кристаллизации. Так, например, для изготовления металлических стекол потребуется скорость охлаждения, равная 100 000 – 1 000 000 Кельвин в секунду.

В природе вещество существует в стеклообразном состоянии возникает из жидкой вулканической магмы, которая, взаимодействуя с холодной водой или воздухом, быстро охлаждается. В данном случае вещество зовется вулканическим стеклом. Также можно наблюдать стекло, образованная в результате плавления падающего метеорита, взаимодействующего с атмосферой – метеоритное стекло или молдавит.

Молдавит, естественное стекло, образованное ударом метеорита, из Беседин, Богемия, Чехия.

1. Как изменяется внутренняя энергия идеального газа при адиабатическом сжатии?

А. ∆U = 0. Б. ∆U >0. В. ∆U <0. Г. ∆U может иметь любое значение. Д. Внутренняя энергия идеального газа всегда равна нулю.

2. В каком процессе количество теплоты, переданное газу, равно работе, совершенной газом?

А. В изохорном. Б. В изобарном. В. В адиабатном. Г. В изотермическом. Д. Среди ответов А—Г нет правильного.

3. Газу передано количество теплоты 300 Дж, при этом он совершил работу 100 Дж. Чему равно изменение внутренней энергии газа?

А. 400 Дж. Б. 300 Дж. В. 200 Дж. Г. 100 Дж. Д. 0 Дж.

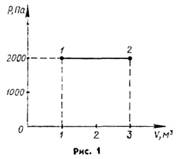

4. Чему равна работа, совершенная газом при переходе из состояния 1 в состояние 2 (рис. 1)?

А. 0 Дж. Б. 2000 Дж. В. 4000 Дж. Г. 6000 Дж. Д. Среди ответов А—Г нет правильного.

5. Тепловая машина за цикл от нагревателя получает количество теплоты 100 Дж и отдает холодильнику 75 Дж. Чему равен КПД машины?

А. 75%. Б. -43%. В. -33%. Г. 25%. Д. Среди ответов А—Г нет правильного.

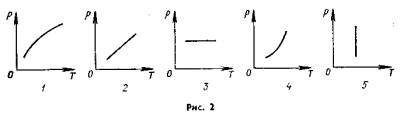

6. Какой из графиков (рис. 2) выражает зависимость давления от температуры для ненасыщенного пара?

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5.

7. В цилиндре, герметически закрытом поршнем, находятся вода и насыщенный водяной пар. Как изменится давление в цилиндре, если перемещением поршня объем увеличивается, а температура поддерживается постоянной?

А. Увеличится. Б. Останется неизменным. В. Уменьшится. Г. Может остаться неизменным или уменьшится. Д. Может остаться неизменным или увеличится.

8. Температура кипения воды в открытом сосуде равна 95° С. Какой причиной это может быть вызвано?

А. Атмосферное давление ниже нормального. Б. Атмосферное давление выше нормального. В. Нагревание воды было очень быстрым. Г. Нагревание воды было очень медленным. Д. Ни одна из причин А—Г не могла вызвать понижения температуры кипения.

9. Относительная влажность воздуха в комнате равна 50%. Какое соотношение из приведенных ниже выполняется для показаний сухого Т1 и влажного Т2 термометров?

А. Т1 > Т2 Б. Т1 < Т2 В. Т1 = Т2. Г. Возможны все случаи: Т1 > Т2, Т1 < Т2, Т1 = Т2. Д. Среди ответов А—Г нет правильного.

10. Какое из перечисленных ниже свойств является обязательным признаком любого аморфного тела?

А. Пластичность. Б. Прозрачность. В. Анизотропность. Г. Изотропность. Д. Среди ответов А—Г нет правильного.

11. Внутренняя энергия макроскопических тел зависит …

A. Только от температуры. Б. От температуры и объема. B. Только от объема. Г. От потенциальной и кинетической энергии тела.

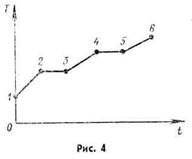

12. В процессе нагревания вещество из твердого состояния переходит в жидкое, а затем в газообразное. На рисунке 4 представлен график зависимости температуры вещества от времени при условии постоянного теплообмена Какой участок графика соответствует процессу кипения жидкости?

А. 1—2. Б. 2—3. В. 3—4. Г. 4—5. Д. 5—6.

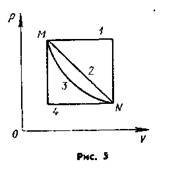

13. Переход газа из состояния М в состояние N совершается различными способами: 1, 2, 3, 4 (рис. 5). При каком способе работа газа имеет минимальное значение?

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. При всех способах одинаково.

14. При изотермическом сжатии газа его внутренняя энергия…

A. Увеличивается, так как увеличивается кинетическая энергия молекул газа. Б. Уменьшается, так как уменьшается объем газа. B. Увеличивается, так как увеличивается потенциальная энергия молекул газа.

Г. Не изменяется, так как не изменяется температура газа.

15. Температура, при которой исчезают различия в физических свойствах между жидкостью и ее насыщенным паром, — это …

A. Температура кипения. Б. Температура парообразования. B. Критическая температура. Г. Температура, при которой происходит испарение.

Нужно помнить, что не все тела, которые существуют на планете Земля, имеют кристаллическое строение. Исключения из правила получили название «аморфные тела». Чем же они отличаются? Исходя из перевода данного термина – аморфный – можно предположить о том, что такие вещества отличаются от других своей формой или видом. Речь идет об отсутствии так называемой кристаллической решетки. Процесс расщепления, при котором появляются грани, не происходит. Аморфные тела также отличаются тем, что не зависят от окружающей среды, и их свойства постоянны. Такие вещества называются изотропными.

Небольшая характеристика аморфных тел

Из школьного курса физики можно вспомнить то, что аморфные вещества имеют такое строение, при котором атомы в них расположены в хаотичном порядке. Определенное место могут иметь лишь структуры-соседи, где такое расположение является вынужденным. Но все же проводя аналогию с кристаллами, аморфные тела не обладают строгой упорядоченностью молекул и атомов (в физике такое свойство получило название «дальний порядок»). В результате исследований было выяснено, что по своей структуре данные вещества схожи с жидкостями.

Некоторые тела (в качестве примера можно взять диоксид кремния, чья формула SiO2) могут одновременно находиться в аморфном состоянии и иметь кристаллическую структуру. Кварц в первом варианте обладает структурой неправильной решетки, во втором – правильного шестиугольника.

Свойство №1

Как уже говорилось выше, аморфные тела не обладают кристаллической решеткой. Их атомы и молекулы имеют ближний порядок размещения, что и будет первым отличительным свойством данных веществ.

Свойство №2

Текучестью данные тела обделены. Для того чтобы лучше объяснить второе свойство веществ, можно сделать это на примере воска. Ни для кого не секрет, что если налить воду в воронку, то она просто выльется из нее. То же самое будет и с любыми другими текучими веществами. А свойства аморфных тел не позволяют им проделывать такие «трюки». Если воск поместить в воронку, то он предварительно растечется по поверхности и лишь потом начнет стекать с нее. Это связано с тем, что молекулы в веществе перескакивают из одного положения равновесия в абсолютно другое, не имея основного местоположения.

Свойство №3

Пора поговорить о процессе плавления. Следует запомнить тот факт, что аморфные вещества не имеют определенной температуры, при которой начинается плавление. Во время поднятия градуса тело постепенно становится мягче и затем превращается в жидкость. Физики всегда делают упор не на температуре, при которой данный процесс начал происходить, а на соответствующем температурном интервале плавления.

Свойство №4

О нем уже было сказано выше. Аморфные тела изотропны. То есть их свойства в любом направлении неизменны, даже если условия пребывания в местах различны.

Свойство №5

Хоть раз каждый человек наблюдал, что с течением определенного промежутка времени стекла начинали мутнеть. Это свойство аморфных тел связно с повышенной внутренней энергией (она в разы больше, чем у кристаллов). Из-за этого данные вещества спокойно сами могут перейти в кристаллическое состояние.

Переход к кристаллическому состоянию

Спустя определенный промежуток времени любое аморфное тело переходит в кристаллическое состояние. Это можно наблюдать в привычной жизни человека. Например, если оставить леденец или мед на несколько месяцев, то можно заметить, что они оба потеряли свою прозрачность. Обычный человек скажет, что они просто засахарились. И правда, если разломать тело, то можно заметить наличие кристаллов сахара.

Итак, говоря об этом, необходимо уточнить, что самопроизвольное превращение в другое состояние связано с тем, что аморфные вещества неустойчивы. Сравнивая их с кристаллами, можно понять, что последние в разы «мощнее». Объяснить факт можно благодаря межмолекулярной теории. Согласно ей, молекулы постоянно перескакивают с одного места на другое, тем самым заполняя пустоты. Со временем образуется устойчивая кристаллическая решетка.

Плавление аморфных тел

Процессом плавления аморфных тел называется момент, когда с поднятием температуры все связи между атомами рушатся. Именно тогда вещество превращается в жидкость. Если условия плавления таковы, что давление одинаково на протяжении всего периода, то температура также должна быть фиксированной.

Жидкие кристаллы

В природе существуют тела, которые имеют жидкокристаллическую структуру. Как правило, они входят в перечень органических веществ, а их молекулы обладают нитевидной формой. Тела, о которых идет речь, обладают свойствами жидкостей и кристаллов, а именно текучестью и анизотропией.

В таких веществах молекулы располагаются параллельно друг другу, однако, между ними нефиксируемое расстояние. Они движутся постоянно, но ориентацию менять несклонны, поэтому постоянно находятся в одном положении.

Аморфные металлы

Аморфные металлы больше известны обычному человеку под названием металлические стекла.

Еще в 1940 году ученые заговорили о существовании данных тел. Уже тогда стало известно, что специально полученные вакуумным напылением металлы, не имели кристаллических решеток. И лишь через 20 лет было произведено первое стекло такого типа. Особого внимания у ученых оно не вызвало; и только спустя еще 10 лет о нем заговорили американские и японские профессионалы, а потом уже корейские и европейские.

Аморфные металлы отличаются вязкостью, достаточно высоким уровнем прочности и стойкостью к коррозии.

E. DeGiuli / Phys. Rev. Lett.

Французский физик Эрик Дежьюли (Eric DeGiuli) разработал статистическую теорию поля, которая описывает поведение аморфных твердых тел с произвольной внутренней структурой в двух и трех измерениях. Предсказания этой теории хорошо согласуются с результатами экспериментов и численных расчетов, а также позволяют объяснить упругие свойства аморфных тел, которые отсутствуют на малых масштабах, но проявляются на макроскопическом уровне. Статья опубликована в Physical Review Letters, кратко о ней сообщает Physics, препринт работы выложен на сайте arXiv.org. Параллельно с этой работой автор выпустил в Physical Review E более подробную статью (препринт), в которой разбирает детали проведенных вычислений.

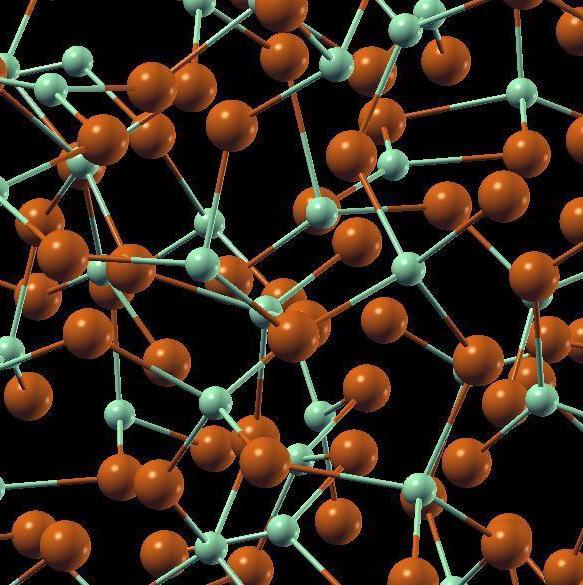

Большая часть окружающих нас твердых материалов — цемент, стекло и пластик — не имеют внутренней кристаллической структуры, то есть их частицы не упорядочены, а механические свойства не зависят от направления. Такие материалы называют аморфными. Кроме того, к аморфным телам относят коллоидные растворы (йогурт или шоколадный мусс) и сыпучие материалы, состоящие из большого числа макроскопических частиц (песок), — если приложить к ним нагрузку, они также начинают вести себя, как твердое тело. Несмотря на то, что внутренняя структура различных типов аморфных твердых тел существенно отличается, их механические и термодинамические свойства имеют много общего. Чтобы объяснить эти совпадения, ученые пытаются выделить самые важные параметры, общие для таких тел, и построить теорию, которая позволит предсказывать их свойства.

Поведение твердого тела при изменении температуры определяется его внутренними состояниями (inherent states) и локальной структурой. Например, в кристаллах атомы строго упорядочены (находятся в узлах кристаллической решетки) и находятся в термодинамическом равновесии, а их колебания удобно описывать с помощью фононов. К сожалению, для аморфных твердых тел эти приближения не работают, и в настоящее время не существует общепринятой теории, которая описывает их внутренние состояния. Основное препятствие, которое мешает построить такую теорию, — тот факт, что внутренние напряжения в аморфных телах вызываются не потенциальными силами и не исчезают даже при снятии внешней нагрузки. Например, частицы песка продолжают «цепляться» друг за друга и терять энергию из-за трения даже тогда, когда его ничто не сдавливает. С атомами кристаллической решетки ничего подобного не происходит. В то же время, по своим макроскопическим свойствам аморфные твердые тела очень похожи на кристаллы — например, их теплоемкость и теплопроводность ведут себя практически одинаково при изменении температуры. Это позволяет предположить, что простое объяснение возможно все-таки существует.

Результаты прямых экспериментов и численного моделирования аморфных тел подтверждают, что такое объяснение должно существовать. Например, моделирование сыпучих материалов и переохлажденных жидкостей показало, что корреляционные функции в них подчиняются степенному закону: C ~ 1/rd, где r — расстояние между точками функции, а d — размерность пространства. Корреляционная функция — это функция, которая показывает, насколько сильно совпадают параметры среды, измеренные в различных точках; например, в однородной и изотропной среде корреляционная функция постоянна. Аналогичная зависимость также была получена в экспериментах с сыпучими материалами и коллоидными растворами.

Чтобы объяснить эту зависимость, в 2009 году Силке Хенкес (Silke Henkes) и Бюльбюль Чакраборти (Bulbul Chakraborty) адаптировали для сыпучих материалов подход неравновесной статистической механики, разработанный в конце 1980-х годов британским физиком Сэмом Эдвардсом (Sam Edwards). Связывая макроскопическое поведение такого материала с его внутренними напряжениями, ученые рассчитали корреляционные функции и убедились, что их качественная зависимость совпадает с экспериментом. Также исследователи разработали двумерную теорию поля, которая исчерпывающе описывает поведение двумерных сыпучих материалов.

Слева — микроскопическая структура аморфного тела (стекла). Справа — отклик стекла на внесенный в него диполь в приближении непрерывной среды (теории поля)

E. DeGiuli / Phys. Rev. Lett.

В новой статье французский физик Эрик Дежьюли (Eric DeGiuli) обобщил результаты Хенкеса и Чакраборти на случай произвольных аморфных твердых тел (а не только сыпучих), вложенных как в двумерное, так и в трехмерное пространство. При разработке теории ученый использовал следующие предположения. Во-первых, следуя работе 2009 года, Дежьюли работал в непрерывном пределе, то есть считал, что характерные расстояния рассматриваемых подсистем много больше размеров составляющих их частиц. Это позволяло напрямую работать с многообразием метастабильных состояний и изучать последствия ограничений, которые на него накладываются, а также ухватить общие закономерности в аморфных материалах с произвольной внутренней структурой и разработать единый подход для их описания.

Во-вторых, исследователь заменил приближение мультиканонического ансамбля (flat ensemble) на условие малости волнового числа рассматриваемых колебаний поля по сравнению с обратным диаметром частиц материала: kD ≪ 1. Это требование позволяет использовать стандартные методы статистической теории поля, чтобы выделять взаимодействия, которые дают самый большой вклад в корреляционные функции. В-третьих, ученый рассматривал только локальные взаимодействия между внутренними напряжениями, и не накладывал строгих ограничений на силы, такие как требование положительной определенности. В-четвертых, Дежьюли рассматривал предел нулевой температуры, то есть пренебрегал термодинамическими колебаниями. Наконец, физик считал, что материал изотропен и находится в локальном механическом равновесии — суммарная сила и момент, действующие на любой маленький объем вещества, равны нулю.

В результате ученый получил, что корреляционная функция в аморфных материалах ведет себя в точности как C ~ 1/rd (физик рассмотрел случаи d = 2 и d = 3). Это предсказание хорошо согласуется с данными экспериментов и численного моделирования. Кроме того, наличие дальних корреляций означает, что материал обладает упругими свойствами, аналогичными свойствам твердого тела — другими словами, после снятия внешнего напряжения он стремится вернуть свою исходную форму. Важно отметить, что рассуждения Дежьюли не требуют, чтобы эти свойства присутствовали на микроскопическом уровне, как в кристаллических телах. Например, отдельные песчинки практически не притягивают друг друга, однако твердое аморфное тело, состоящее из них, все равно будет упругим.

Автор статьи отмечает, что анализ был проведен в предположении очень низкой температуры, которое редко выполнено на практике. При конечной температуре продольная часть корреляционных функций должна получить поправки, растущие при нагревании тела; тем не менее, они практически не влияют на поперечные части функции, дающие основной вклад в рассмотренные эффекты. Также физик надеется, что его работа поможет лучше предсказывать свойства аморфных тел — например, рассчитать предел прочности цемента в переменных погодных условиях или при больших растяжениях.

В прошлом году материаловеды из США и Франции показали, что механические параметры, описывающие пластическую деформацию аморфных твердых тел, универсальны, то есть подчиняются одинаковым закономерностям вне зависимости от внутренней структуры материала. Для этого ученые рассматривали моменты, когда структура материалов только начинает перестраиваться, и изучали их с помощью численного моделирования и прямых экспериментов.

Кроме того, аморфные твердые тела имеют много общего с сыпучими жидкостями и газами, которые состоят из сравнительно крупных частиц, неупруго взаимодействующих друг с другом. В последнее время физики активно изучают такие системы на практике и в теории. Например, в декабре 2017 исследователи из Испании и Мексики показали, что «жидкость», состоящая из большого числа игральных кубиков, упорядочивается, если периодически вращать ее в противоположные стороны с достаточно большим ускорением. В феврале этого года ученые из Германии и США обнаружили похожие эффекты в системе стеклянных шариков. А в мае немецкие исследователи впервые увидели на практике охлаждение сыпучего газа, состоящего из тонких медных палочек и помещенного в невесомость.

Дмитрий Трунин