Какими свойствами обладает соединительная ткань

Соедини́тельная ткань — это ткань живого организма, не отвечающая непосредственно за работу какого-либо органа или системы органов, но играющая вспомогательную роль во всех органах, составляя 60—90 % от их массы. Выполняет опорную, защитную и трофическую функции. Соединительная ткань образует опорный каркас (строму) и наружные покровы (дерму) всех органов. Общими свойствами всех соединительных тканей является происхождение из мезенхимы, а также выполнение опорных функций и структурное сходство.

Строение соединительной ткани[править | править код]

Большая часть твёрдой соединительной ткани является фиброзной (от лат. fibra — волокно): состоит из волокон коллагена и эластина. К соединительной ткани относят костную, хрящевую, жировую ткани, кровь (включается не всегда) и многое другое. Поэтому соединительная ткань — единственная ткань, которая присутствует в организме в 4-х видах — волокнистом (связки), гелеобразном (хрящи), твёрдом (кости), жидком (кровь).

Фасции, мышечные влагалища, жир, связка, сухожилия, кости, хрящи, сустав, суставная сумка, сарколемма и перимизий (perimysium) мышечных волокон, синовиальная жидкость, кровь, лимфа, сало, межклеточная жидкость, внеклеточный матрикс, склера, радужка, микроглия и многое другое — это всё соединительная ткань.

Соединительная ткань состоит из внеклеточного матрикса и нескольких видов клеток. Клетки, относящиеся к соединительной ткани:

- фиброциты — неактивные фибробласты.

- фибробласты — производят коллаген и эластин, а также другие вещества внеклеточного матрикса, способны делиться.

- фиброкласты — клетки, способные поглощать и переваривать межклеточный матрикс; являются зрелыми фибробластами, к делению не способны.

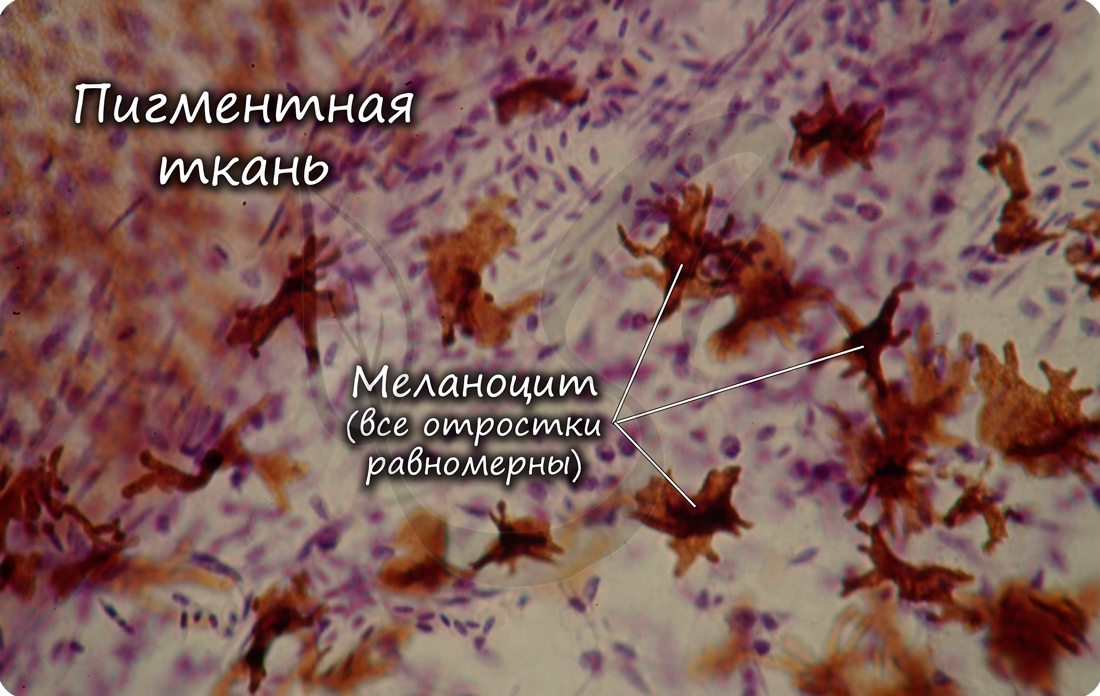

- меланоциты — сильно разветвлённые клетки, содержащие меланин, присутствуют в радужной оболочке глаз и коже (по происхождению — эктодермальные клетки, производные нервного гребня).

- макрофаги — клетки, поглощающие болезнетворные организмы и отмершие клетки ткани, чужеродные частицы (по происхождению моноциты крови).

- эндотелиоциты — окружают кровеносные сосуды, производят внеклеточный матрикс и продуцируют гепарин. Эндотелий сосудов, также, как и синовиальная клетки суставов, относятся к соединительной ткани.

- тучные клетки, или тканевые базофилы — это иммунные клетки соединительной ткани. Продуцируют метахроматические гранулы, которые содержат гепарин и гистамин. Они сконцентрированы под кожей, вокруг лимфатических узлов и кровеносных сосудов, в селезёнке и красном костном мозге. Отвечают за воспаление и аллергии.

- мезенхимные клетки — клетки эмбриональной соединительной ткани

Межклеточное вещество соединительных тканей (внеклеточный матрикс) содержит множество разных органических и неорганических соединений, от количества и состава которых зависит консистенция ткани. Кровь и лимфа, относимые к жидким соединительным тканям, содержат жидкое межклеточное вещество — плазму. Матрикс хрящевой ткани — гелеобразный, а матрикс кости, как и волокна сухожилий — нерастворимые твёрдые вещества.

Морфология соединительной ткани[править | править код]

Соединительная ткань — это внеклеточный матрикс вместе с клетками различного типа (фибробласты, хондробласты, остеобласты, тучные клетки, макрофаги) и волокнистыми структурами. Межклеточный матрикс (ВКМ — внеклеточный матрикс) представлен белками — коллагеном и эластином, гликопротеидами и протеогликанами, гликозаминогликанами (ГАГ), а также неколлагеновыми структурными белками — фибронектином, ламинином и др. Соединительная ткань подразделяется на:

- собственно соединительную ткань (рыхлая волокнистая и плотная волокнистая, плотная волокнистая делится на неоформленную и оформленную),

- скелетную (опорную) соединительную ткань — костную и хрящевую,

- трофическую ткань — кровь и лимфа,

- соединительную ткани со специфическими свойствами — жировую, слизистую, пигментную, ретикулярную.

Соединительная ткань определяет морфологическую и функциональную целостность организма. Для неё характерны:

- универсальность,

- тканевая специализация,

- полифункциональность,

- многокомпонентность и полиморфизм,

- высокая способность к адаптации.

Основными клетками соединительной ткани являются фибробласты. В них осуществляется синтез коллагена и эластина, и другие компоненты межклеточного вещества.

Заболевания, связанные с соединительной тканью[править | править код]

В связи со слабостью связочного аппарата, недостаточной прочностью коллагеновых волокон могут развиваться такие заболевания, как

- Плоскостопие

- Сколиоз

- Гипермобильность суставов

- Повышается риск отслоения сетчатки

- Опущение различных органов (пример: нефроптоз — опущение почки)

- Диастаз (расхождение прямых мышц живота)

Нарушения иммунитета тоже можно отнести к заболеваниям соединительной ткани, так как за иммунитет отвечает тоже преимущественно она, в основном — лимфатическая и кровеносная системы, которые к ней относятся.

Заболевания и пороки соединительной ткани[править | править код]

- Коллагеновая недостаточность

- Заболевания крови

- Иммунодефицит

- Сепсис

- Гангрена

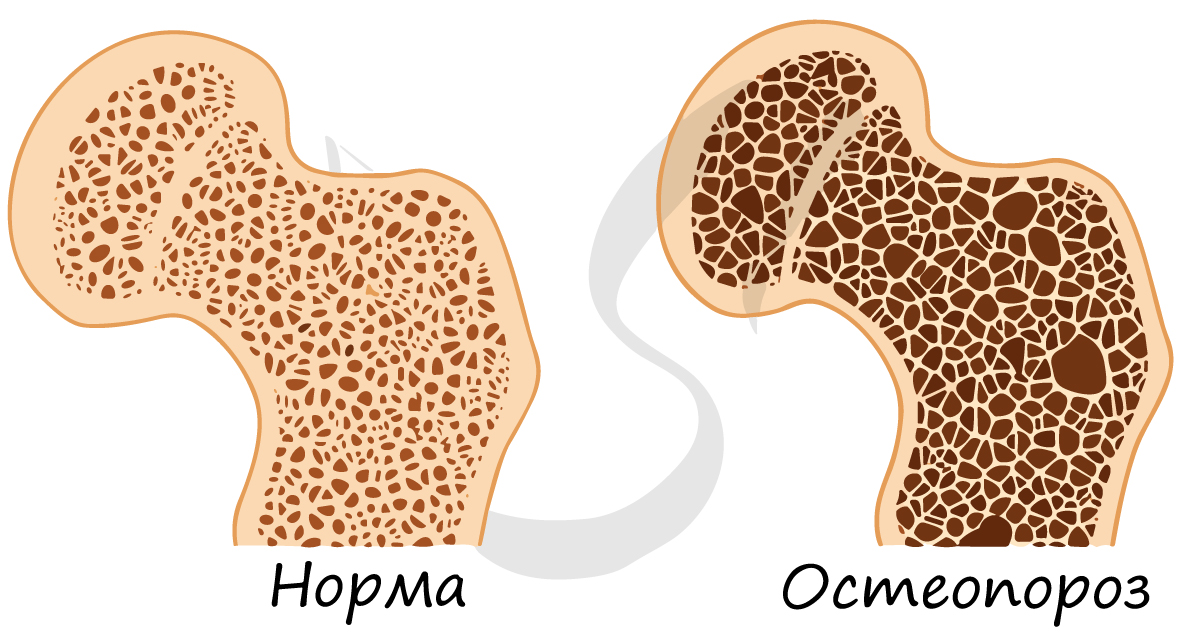

- Остеопороз

- Остеохондроз

- Отёк

- Целлюлит (воспаление)

- Разрыв / Растяжение связок

- Перелом кости

- Рубец / Шрам

- Ревматические болезни

- Синдром Марфана

- Системная красная волчанка

Примечания[править | править код]

См. также[править | править код]

- Дисплазия соединительной ткани

- Список клеток тела человека

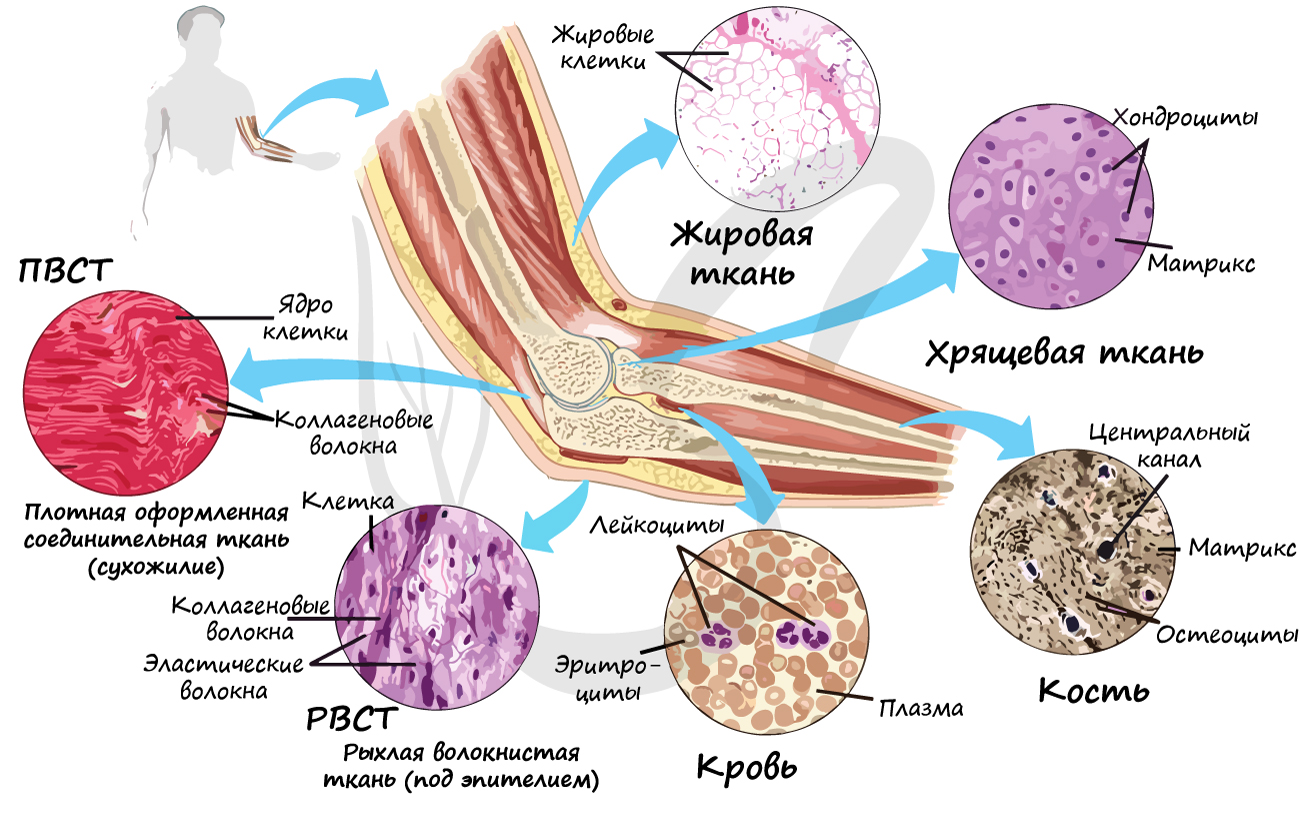

Группа соединительных тканей объединяет собственно соединительные ткани (РВСТ и ПВСТ), соединительные ткани со

специальными свойствами (ретикулярная, жировая, слизистая, пигментная), скелетные соединительные ткани (хрящевая и костная).

Также к соединительным тканям относится жидкая подвижная кровь, строение которой мы изучим в разделе «Кровеносная система».

Что же общего между жидкой подвижной кровью и плотной неподвижной костью? Общим оказываются два основополагающих признака соединительных тканей:

- Хорошо развито межклеточное вещество

- Наличие разнообразных клеток

Собственно соединительные ткани

Рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ) содержит клетки разной формы: фибробласты (юные), фиброциты (зрелые). РВСТ

содержится во всех внутренних органах, она располагается по ходу прохождения кровеносных, лимфатических сосудов и нервов,

образует соединительнотканные прослойки.

Обратите внимание на название клеток: фибробласты, фиброциты — эти слова происходят от (лат. fibra — волокно). В

соединительных тканях имеются три основных типа волокон:

- Коллагеновые — обеспечивают механическую прочность

- Эластические — обуславливают гибкость тканей

- Ретикулярные — образуют ретикулярные сети, служащие основой многих органов (печень, костный мозг)

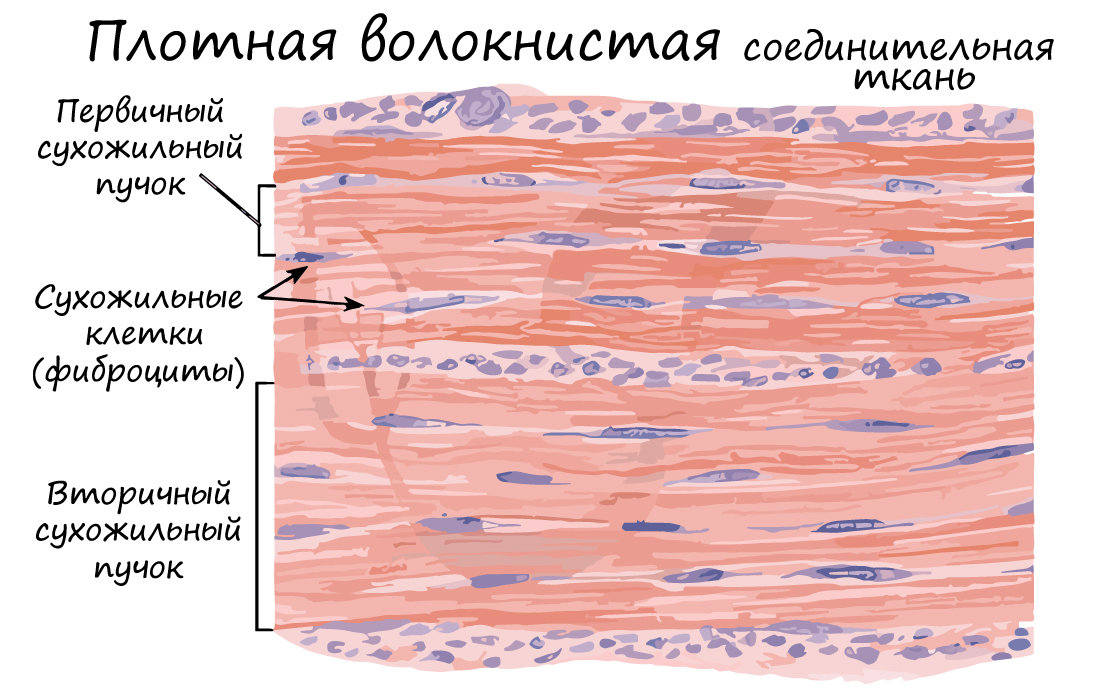

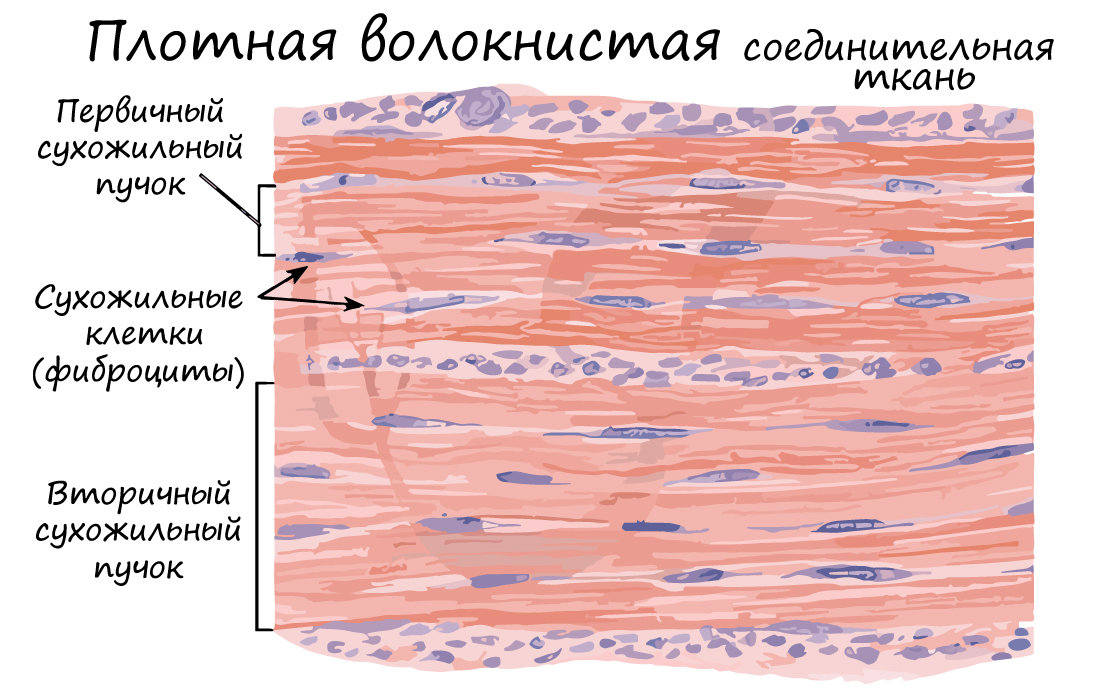

Плотная волокнистая соединительная ткань (ПВСТ) отличается преобладанием волокон над клетками. ПВСТ участвует в образовании

сухожилий, связок, формирует оболочки внутренних органов.

Соединительные ткани со специальными свойствами

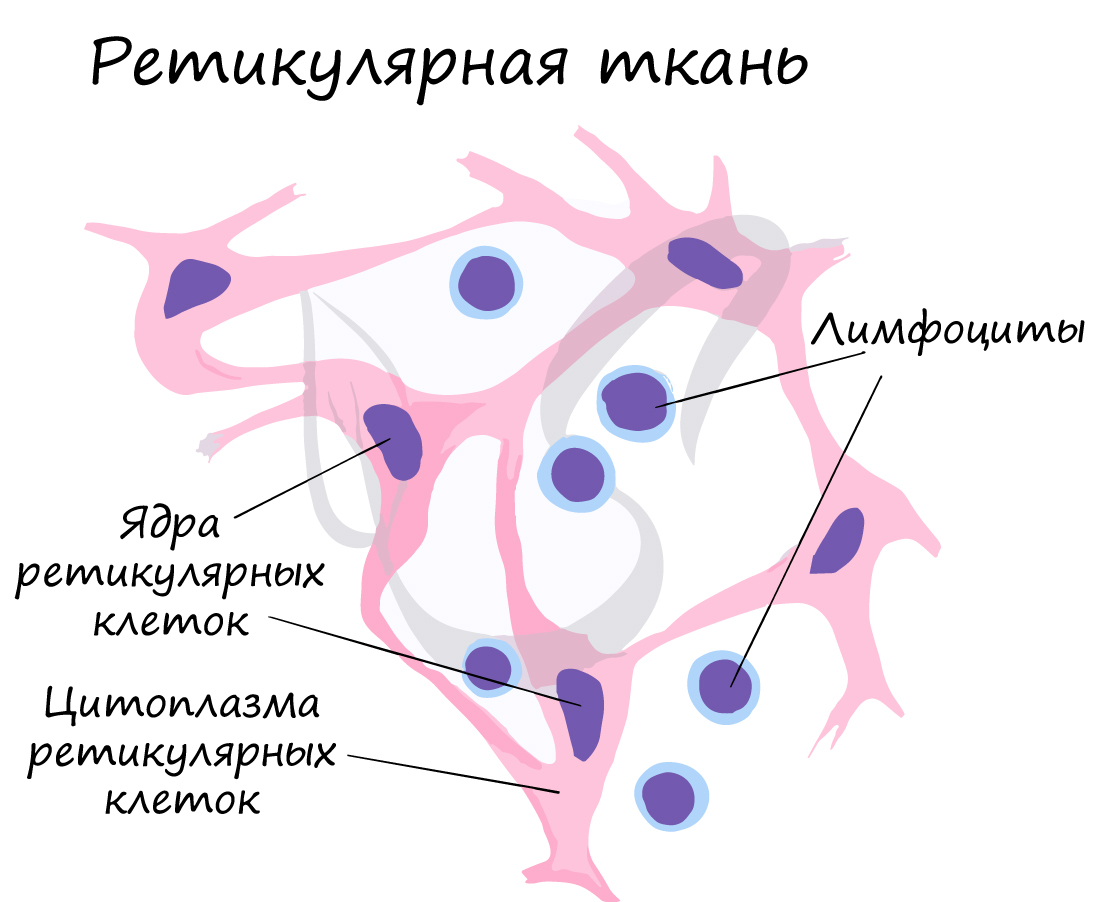

Ретикулярная ткань (от лат. reticulum — сетка) образует строму (опорную структуру) кроветворных и иммунных органов. Здесь

зарождаются все клетки кровеносной и иммунной систем.

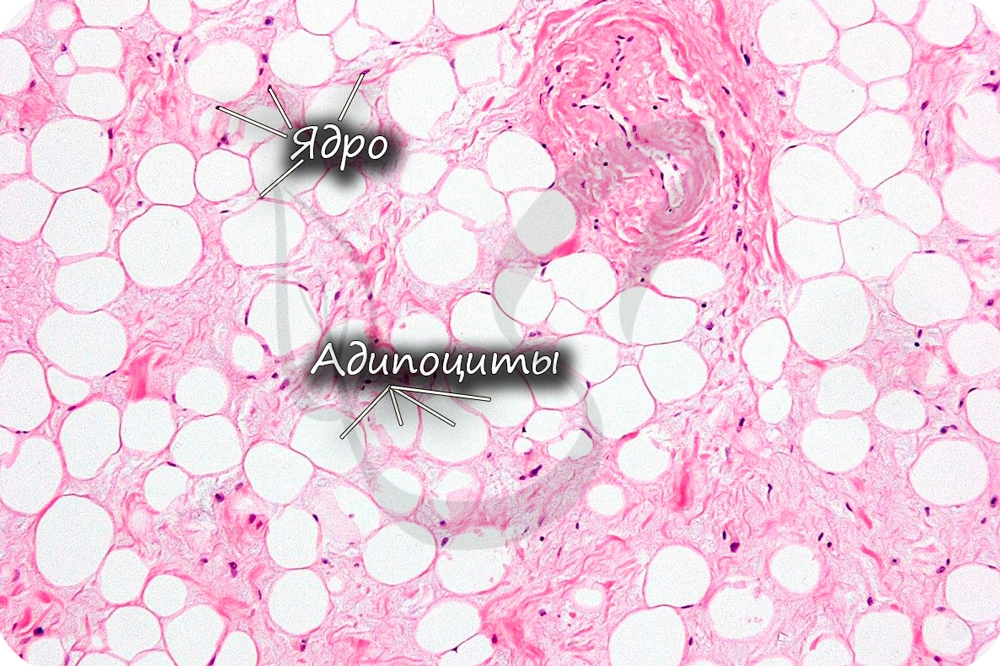

Жировая ткань состоит из скопления жировых клеток (адипоцитов). Создает резерв питательных веществ, образует подкожный

жировой слой и капсулу почек. Кроме того, жировая ткань выполняет защитную (механическую) функцию, предупреждая повреждения

внутренних органов, и участвует в терморегуляции.

Пигментная ткань отличается большим скоплением пигментных клеток — меланоцитов (от греч. melanos — «чёрный»),

развита на отдельных участках тела: в радужке глаза, вокруг сосков молочных желез.

Слизистая (студенистая) ткань встречается в норме только в составе пупочного канатика зародыша, ее относят к эмбриональным

тканям.

Скелетные соединительные ткани

К скелетным тканям относятся хрящевая и костная ткани, которые выполняют защитную, механическую и опорную функции, принимают активное участие в минеральном обмене.

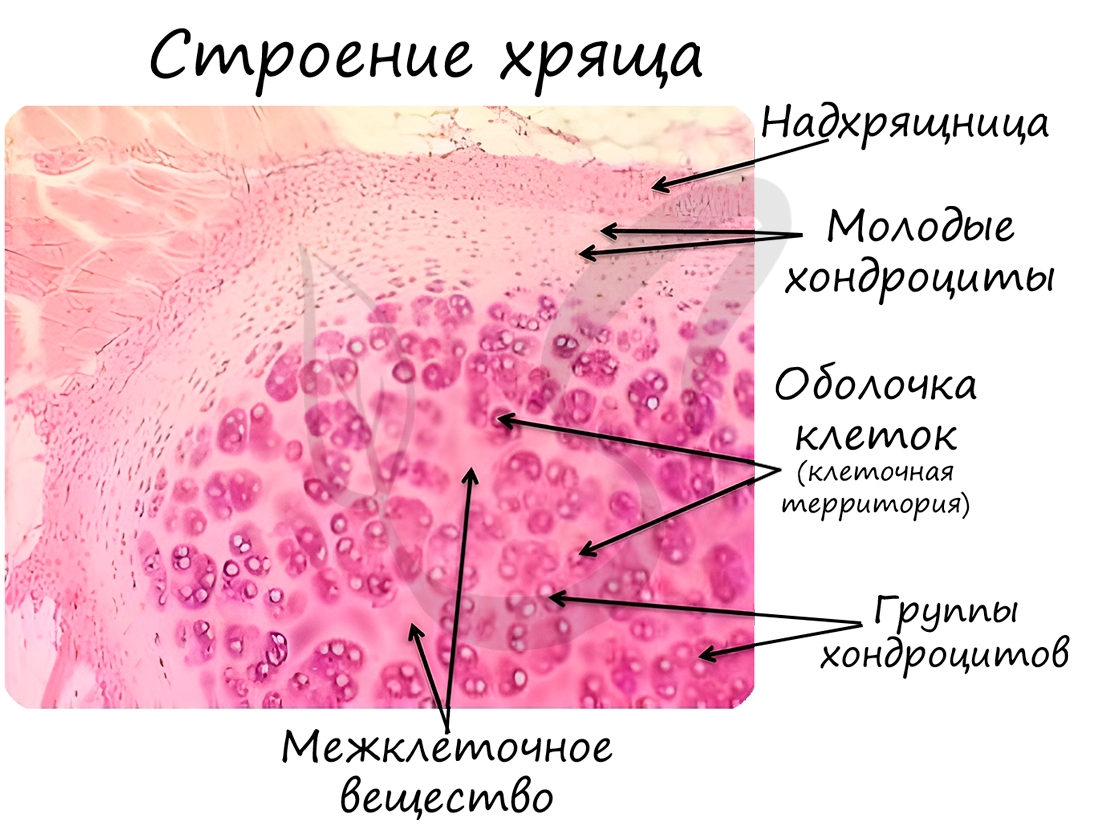

Хрящевая ткань состоит из молодых клеток — хондробластов, зрелых — хондроцитов (от греч. chondros — хрящ). Межклеточное вещество

упругое, содержит много воды, особенно в молодом возрасте. С течением времени воды в хряще становится меньше и его функция

постепенно нарушается.

Хрящевая ткань образует межпозвоночные диски, хрящевые части ребер, входит в состав органов дыхательной системы. В хрящевой

ткани, как и в эпителии, отсутствуют кровеносные сосуды, благодаря чему хрящи отлично приживаются после пересадки. Питание

хряща происходит диффузно.

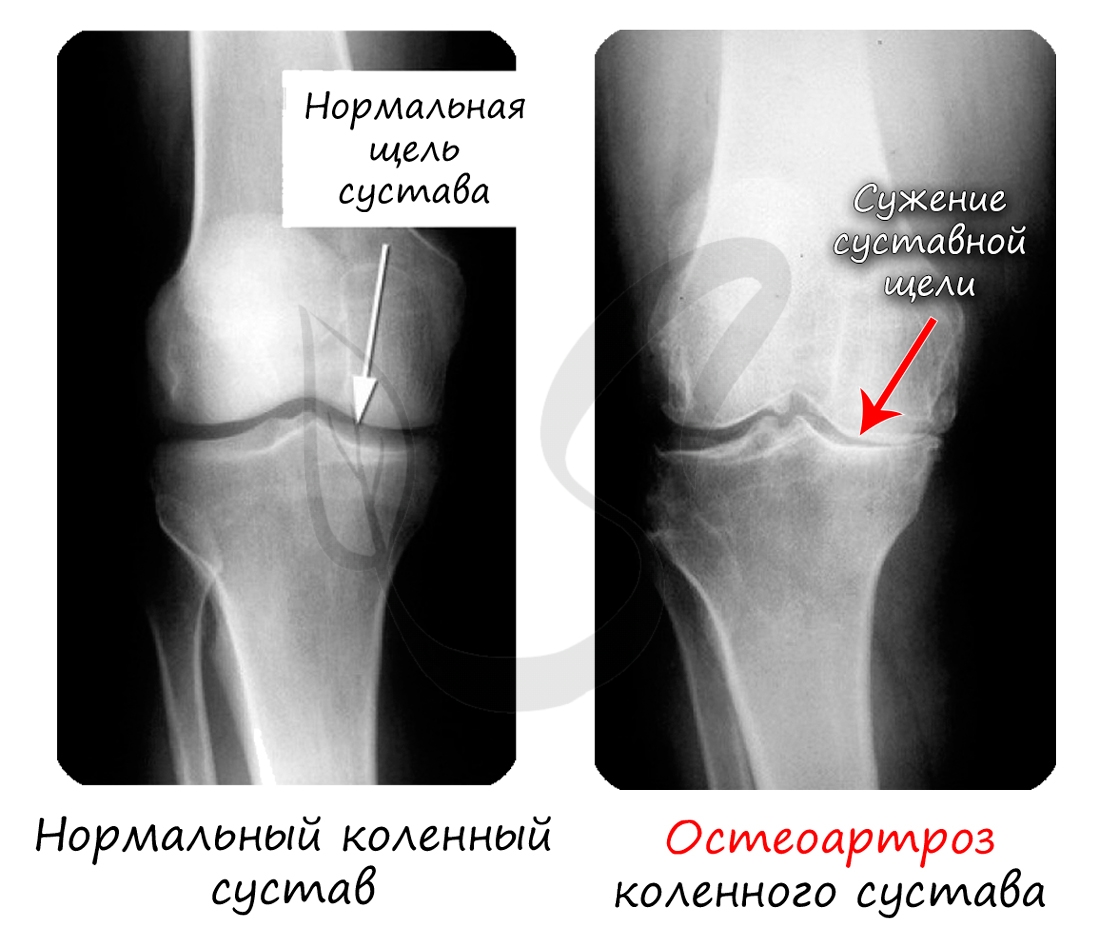

Хрящевая ткань выстилает поверхность костей в месте образования суставов. При нарушении в ней обменных процессов хрящевая ткань начинает

заменяться костной, что сопровождается скованностью и болезненностью движений, возникает артроз.

Костная ткань состоит из клеток и хорошо развитого межклеточного вещества, пропитанного минеральными солями (составляют около 70%),

преобладающим из которых является фосфат кальция Ca3(PO4)2.

В костной ткани активно идет обмен веществ, интенсивно поглощается кислород. Кости — это вовсе не что-то безжизненное, в них постоянно

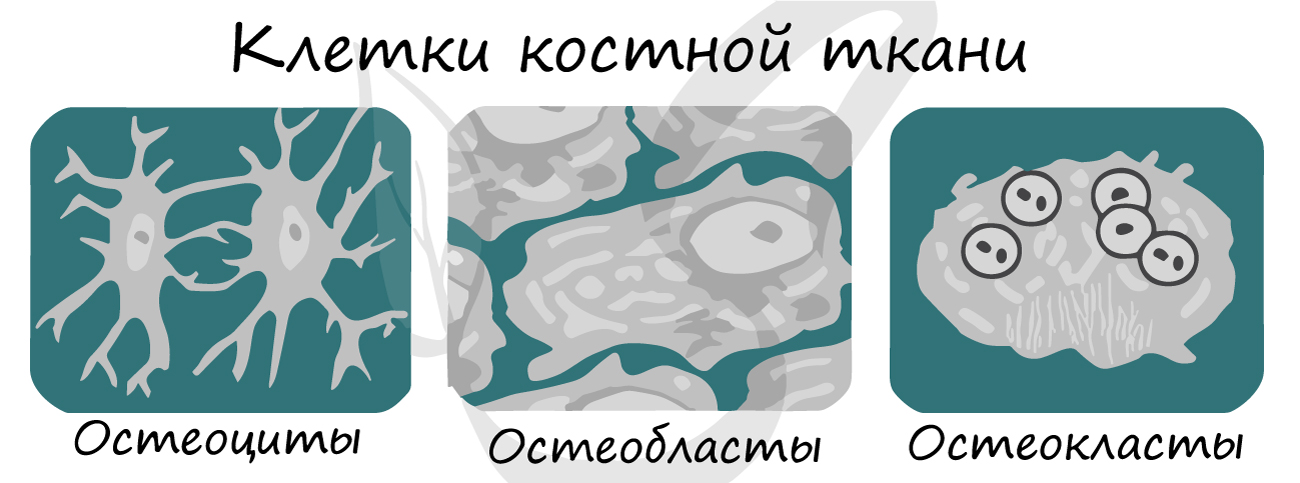

появляются новые и отмирают старые клетки. В кости можно обнаружить следующие типы клеток:

- Остеобласты — молодые клетки

- Остеоциты — зрелые клетки (от греч. osteon — кость и греч. cytos — клетка)

- Остеокласты — отвечают за обновление кости, разрушают старые клетки

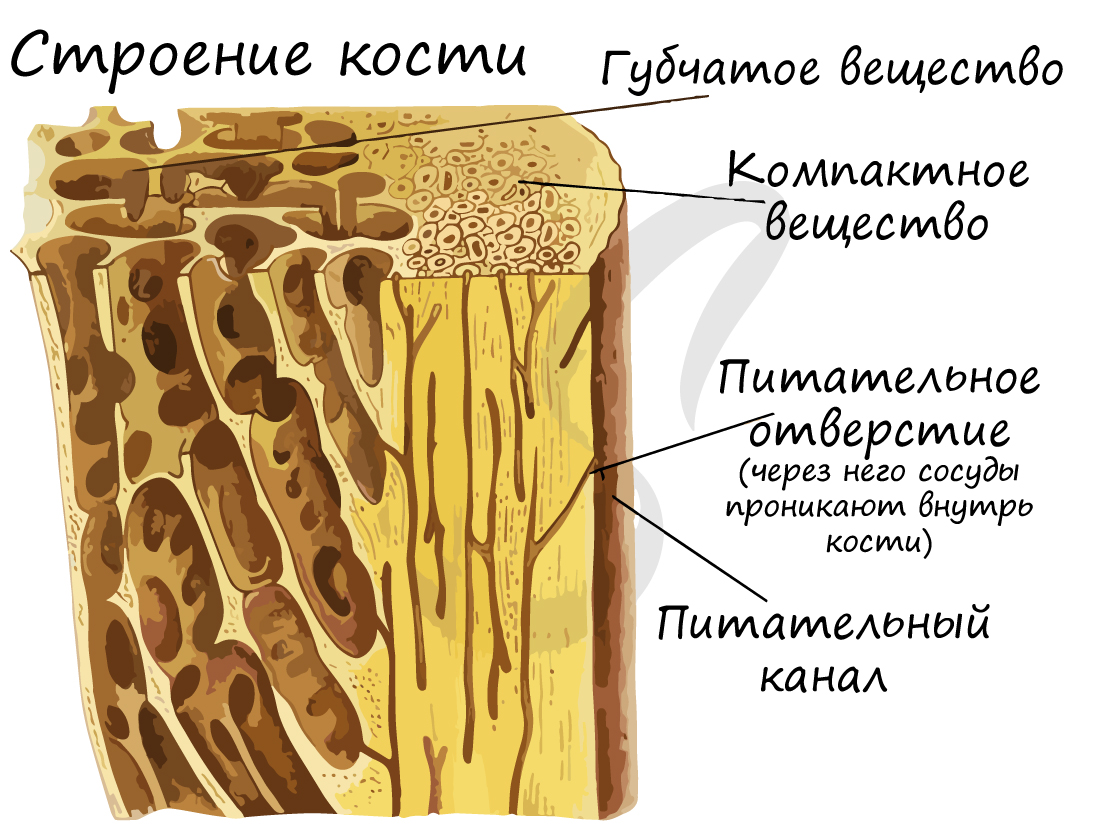

Кость состоит из компактного и губчатого вещества. Компактное вещество значительно тяжелее и плотнее губчатого, обеспечивает основополагающие функции кости: защитную, поддерживающую. В компактном веществе запасаются химические элементы. Губчатое вещество содержит орган кроветворение —

красный мозг.

Структурной единицей компактного вещества является остеон (Гаверсова система). В Гаверсовом канале, расположенном в центре

остеона, проходят кровеносные сосуды — источник питания для костной ткани. По краям канала лежат юные клетки, остеобласты, и

стволовые клетки. Вокруг канала лежат соединенные друг с другом остеоциты, образующие пластинки.

Кость состоит из двух компонентов:

- Минеральный

- Органический

Межклеточное вещество костной ткани содержит коллагеновые волокна, которые пропитаны минеральными солями, главным

образом — фосфатом кальция Ca3(PO4)2, за счет чего костная ткань выполняет опорную

функцию и способна выдерживать значительные нагрузки.

С возрастом доля минерального компонента увеличивается, и кость становится более ломкой и хрупкой, возникает

склонность к переломам. Истончение костной ткани называется остеопороз (от греч. osteon — кость + греч. poros — пора).

Органический компонент представлен белками и жирами (липидами). За счет данного компонента обеспечивается еще одно важное свойство

кости — эластичность. Если провести химический опыт и удалить из кости все соли (мацерация кости), то она станет настолько гибкой, что

ее можно завязать в узел.

Органический компонент превалирует в костях новорожденных. Их кости очень эластичные. Постепенно минеральные соли накапливаются, и кости становятся твердыми, способными выдержать значительные физические нагрузки.

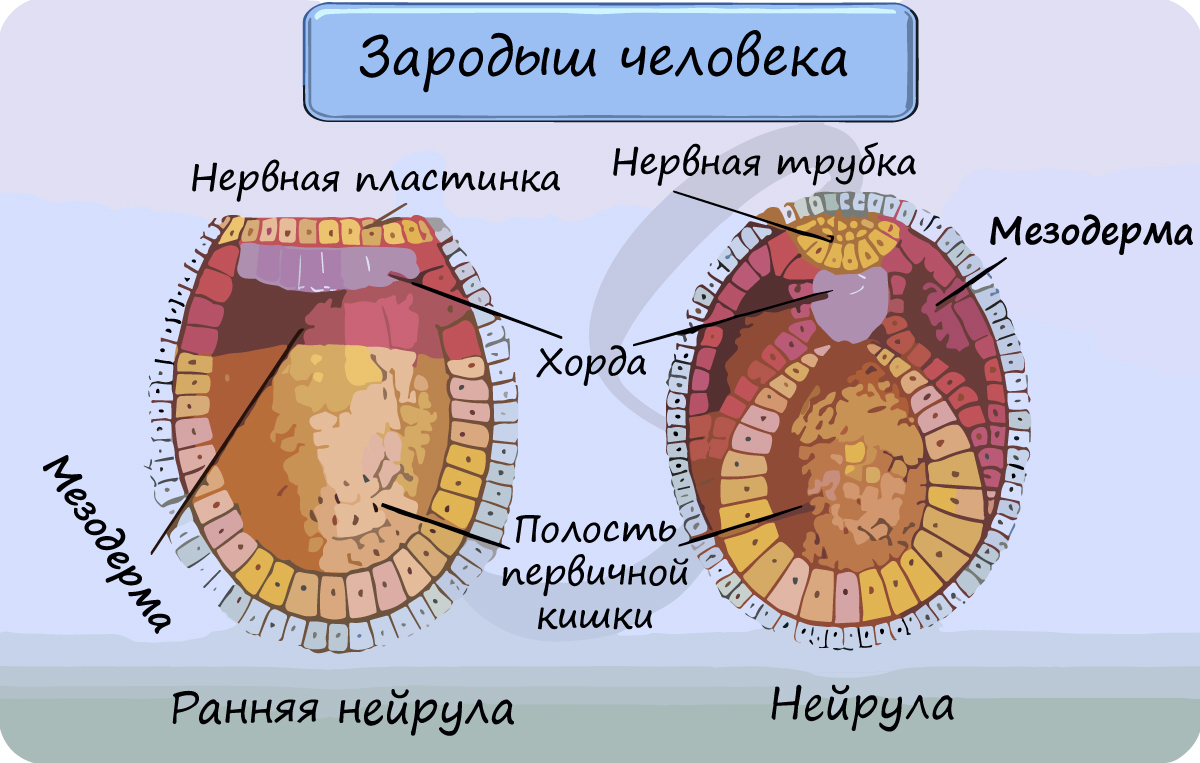

Происхождение

Соединительные ткани развиваются из мезодермы — среднего зародышевого листка.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Группа соединительных тканей объединяет собственно соединительные ткани (РВСТ и ПВСТ), соединительные ткани со

специальными свойствами (ретикулярная, жировая, слизистая, пигментная), скелетные соединительные ткани (хрящевая и костная).

Также к соединительным тканям относится жидкая подвижная кровь, строение которой мы изучим в разделе «Кровеносная система».

Что же общего между жидкой подвижной кровью и плотной неподвижной костью? Общим оказываются два основополагающих признака соединительных тканей:

- Хорошо развито межклеточное вещество

- Наличие разнообразных клеток

Собственно соединительные ткани

Рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ) содержит клетки разной формы: фибробласты (юные), фиброциты (зрелые). РВСТ

содержится во всех внутренних органах, она располагается по ходу прохождения кровеносных, лимфатических сосудов и нервов,

образует соединительнотканные прослойки.

Обратите внимание на название клеток: фибробласты, фиброциты — эти слова происходят от (лат. fibra — волокно). В

соединительных тканях имеются три основных типа волокон:

- Коллагеновые — обеспечивают механическую прочность

- Эластические — обуславливают гибкость тканей

- Ретикулярные — образуют ретикулярные сети, служащие основой многих органов (печень, костный мозг)

Плотная волокнистая соединительная ткань (ПВСТ) отличается преобладанием волокон над клетками. ПВСТ участвует в образовании

сухожилий, связок, формирует оболочки внутренних органов.

Соединительные ткани со специальными свойствами

Ретикулярная ткань (от лат. reticulum — сетка) образует строму (опорную структуру) кроветворных и иммунных органов. Здесь

зарождаются все клетки кровеносной и иммунной систем.

Жировая ткань состоит из скопления жировых клеток (адипоцитов). Создает резерв питательных веществ, образует подкожный

жировой слой и капсулу почек. Кроме того, жировая ткань выполняет защитную (механическую) функцию, предупреждая повреждения

внутренних органов, и участвует в терморегуляции.

Пигментная ткань отличается большим скоплением пигментных клеток — меланоцитов (от греч. melanos — «чёрный»),

развита на отдельных участках тела: в радужке глаза, вокруг сосков молочных желез.

Слизистая (студенистая) ткань встречается в норме только в составе пупочного канатика зародыша, ее относят к эмбриональным

тканям.

Скелетные соединительные ткани

К скелетным тканям относятся хрящевая и костная ткани, которые выполняют защитную, механическую и опорную функции, принимают активное участие в минеральном обмене.

Хрящевая ткань состоит из молодых клеток — хондробластов, зрелых — хондроцитов (от греч. chondros — хрящ). Межклеточное вещество

упругое, содержит много воды, особенно в молодом возрасте. С течением времени воды в хряще становится меньше и его функция

постепенно нарушается.

Хрящевая ткань образует межпозвоночные диски, хрящевые части ребер, входит в состав органов дыхательной системы. В хрящевой

ткани, как и в эпителии, отсутствуют кровеносные сосуды, благодаря чему хрящи отлично приживаются после пересадки. Питание

хряща происходит диффузно.

Хрящевая ткань выстилает поверхность костей в месте образования суставов. При нарушении в ней обменных процессов хрящевая ткань начинает

заменяться костной, что сопровождается скованностью и болезненностью движений, возникает артроз.

Костная ткань состоит из клеток и хорошо развитого межклеточного вещества, пропитанного минеральными солями (составляют около 70%),

преобладающим из которых является фосфат кальция Ca3(PO4)2.

В костной ткани активно идет обмен веществ, интенсивно поглощается кислород. Кости — это вовсе не что-то безжизненное, в них постоянно

появляются новые и отмирают старые клетки. В кости можно обнаружить следующие типы клеток:

- Остеобласты — молодые клетки

- Остеоциты — зрелые клетки (от греч. osteon — кость и греч. cytos — клетка)

- Остеокласты — отвечают за обновление кости, разрушают старые клетки

Кость состоит из компактного и губчатого вещества. Компактное вещество значительно тяжелее и плотнее губчатого, обеспечивает основополагающие функции кости: защитную, поддерживающую. В компактном веществе запасаются химические элементы. Губчатое вещество содержит орган кроветворение —

красный мозг.

Структурной единицей компактного вещества является остеон (Гаверсова система). В Гаверсовом канале, расположенном в центре

остеона, проходят кровеносные сосуды — источник питания для костной ткани. По краям канала лежат юные клетки, остеобласты, и

стволовые клетки. Вокруг канала лежат соединенные друг с другом остеоциты, образующие пластинки.

Кость состоит из двух компонентов:

- Минеральный

- Органический

Межклеточное вещество костной ткани содержит коллагеновые волокна, которые пропитаны минеральными солями, главным

образом — фосфатом кальция Ca3(PO4)2, за счет чего костная ткань выполняет опорную

функцию и способна выдерживать значительные нагрузки.

С возрастом доля минерального компонента увеличивается, и кость становится более ломкой и хрупкой, возникает

склонность к переломам. Истончение костной ткани называется остеопороз (от греч. osteon — кость + греч. poros — пора).

Органический компонент представлен белками и жирами (липидами). За счет данного компонента обеспечивается еще одно важное свойство

кости — эластичность. Если провести химический опыт и удалить из кости все соли (мацерация кости), то она станет настолько гибкой, что

ее можно завязать в узел.

Органический компонент превалирует в костях новорожденных. Их кости очень эластичные. Постепенно минеральные соли накапливаются, и кости становятся твердыми, способными выдержать значительные физические нагрузки.

Происхождение

Соединительные ткани развиваются из мезодермы — среднего зародышевого листка.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.