Какими свойствами обладает любая клетка

Клетка состоит из желеобразной массы – протоплазмы и ядра, окруженных клеточной мембраной. Клетки обладают всеми свойствами живой материи, включая самосохранение и самовоспроизводство.

Поглощение и усвоение. Клетки избирательно поглощают из окружающей их межклеточной (интерстициальной) жидкости такие химические вещества, как аминокислоты, из которых синтезируются более сложные соединения – белки, составляющие основу протоплазмы. Таким образом, клетка является единицей, активно накапливающей и использующей питательный вещества, поступающие в организм человека с пищей.

Рост и восстановление. Питательные вещества могут использоваться для синтеза новой протоплазмы, что приводит к увеличению размеров. Кроме того, питательные вещества необходимы для восстановления (регенерации) пришедших в негодность частей клеток.

Метаболизм. Рост и регенерация осуществляются благодаря анаболической функции, для осуществления которой клетка нуждается в энергии. В качестве ее источника используются отдельные компоненты поступающих в клетку веществ. Освобождающаяся при их расщеплении (катаболизме) энергия необходима клетке для теплопродукции, выделения секретов, движений и нервной деятельности.

Дыхание. Для функционирования и поддержания деятельности клетки крайне необходимы доставка с током крови кислорода из легких, и удаление из тканей углекислого газа (конечного продукта метаболизма).

Выделение. Образующиеся в результате катаболических процессов вещества выделяются из клетки в интерстициальную жидкость, откуда поступают в кровь. При этом углекислота транспортируется в легкие, и удаляется из организма в виде углекислого газа. Другие продукты обмена выводятся через почки с мочой.

1.3.2. Строение клетки.

Строение клетки необходимо рассматривать по частям во взаимосвязи функций этих частей.

Важнейшей (первой) структурной частью клетки является клеточная мембрана, которая отделяет цитоплазму от окружающей среды. Это не статическая оболочка, она выполняет множество функций. Одним из основных ее свойств является избирательная проницаемость, поддерживающая постоянство внутренней среды клетки. Благодаря этому свойству одни вещества свободно проникают в клетку, для других доступ закрыт.

Второй частью клетки является цитоплазма, котораясостоит из гиалоплазмы (собственно цитоплазмы — представляет собой сложный коллоидный материал), связанной с анаболической (синтетической) функцией клетки и содержащей органеллы:

· Лизосомы – представляют собой мембранные пузырьки, содержащие литические ферменты (гидролазы). Лизосомы могут переваривать как поступившие в клетку путем эндоцитоза продукты, так и отдельные составные части клетки (а иногда ее целиком – процесс автолиза).

· Митохондрии – небольшие палочкообразные образования, окруженные двумя мембранами. Митохондрии называют «энергетическими станциями» клетки, так как в них образуются молекулы АТФ, аккумулирующие энергию в виде химических связей.

· Комплекс Гольджи – система канальцев и пузырьков вблизи ядра, обеспечивающая выделительную (секреторную) функцию клетки.

· Рибосомы– глобулярные органеллы, состоящие из двух субъединиц неравного размера (большой и малой). На рибосомах происходит синтез белковых молекул.

Третья часть клетки — ядро – состоит из кариоплазмы, отделенной от цитоплазмы ядерной мембраной, которая также обладает функцией избирательной проницаемости. Ядро контролирует всю деятельность клетки, без него клетка погибает. В ядерном соке содержится хроматин (определенным образом организованное вещество хромосом). Хроматин состоит из молекул ДНК, связанных с белками. Хромосома – комплекс одной молекулы ДНК с белками. В интерфазном ядре (ядре клеток в промежутках между делением) гены, входящие в состав хромосом, обеспечивают поддержание жизнедеятельности, а во время митоза (клеточного деления) при помощи хромосом осуществляется передача генетической информации.

Генырасположены в составе хромосом в линейной последовательности. У человека в клетках различных тканей содержится постоянное число хромосом, равное сорока шести. Кроме хроматина ядро содержит одно или несколько ядрышек. Центросома – небольшое тельце возле ядра, играющее важную роль в процессах деления клетки.

1.3.3. Размножение клеток.

Клетка не может расти до бесконечности. Достигнув определенного размера, она делится на две дочерние клетки. Благодаря этому происходит замена изношенных и погибших клеток. Клеточное деление называется митозом (кариокинезом).

Деление начинается с изменения ядра. При этом ядерная мембрана исчезает, а хроматин, спирализуясь, превращается в длинные нити – хромосомы. После разделения центросомы на две части каждая из них направляется к противоположным полюсам материнской клетки. Затем к полюсам притягиваются хромосомы, и располагаются возле центросом. При превращении хромосом обратно в хроматин, происходит образование двух новых ядер. В конечном итоге за счет образования перетяжки посередине цитоплазмы формируются две новые клетки.

Каждая возникшая в результате митоза дочерняя клетка содержит 46 хромосом, поскольку во время деления их количество удваивается. Процесс удвоения (дупликации) хромосом очень важен для понимания основ жизнедеятельности клеток. Однако митоз — не единственный вид клеточного деления. В половых органах (яичках и яичниках) образование дочерних клеток происходит в результате мейоза. При этом в половых клетках, гаметах (сперматозоидах и яйцеклетках), не происходит удвоения числа хромосом – сохраняется их гаплоидный набор (двадцать три хромосомы). При оплодотворении образуется зигота, содержащая уже полный или диплоидный набор (46 хромосом). Таким образом, заключенная в хромосомах генетическая информация поступает к ребенку одновременно от отца и матери.

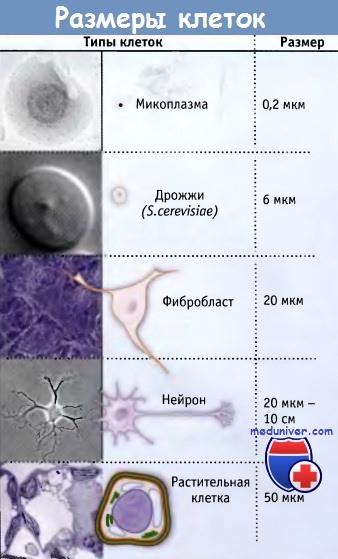

Общие свойства клеток и их различияОсновные положения: В основе всего многообразия живых организмов лежит одна основная структурная единица: клетка. Основное положение биологии, утвердившееся с момента разработки клеточной теории в XIX веке, состоит в том, что каждая клетка образуется в результате деления предсуществующей. Простейшие представляют собой одноклеточные организмы: их клетка сама по себе является самостоятельной биологической единицей, способной к воспроизведению многих себе подобных копий. Для того чтобы выжить, одноклеточные организмы могут приспосабливаться к самым различным типам окружающей среды, от крайне низких до крайне высоких температур, могут существовать в аэробных или анаэробных условиях, или даже в атмосфере метана. Некоторые из них живут в других организмах. Клетки также могут образовывать многоклеточные организмы. В этом случае различные клетки специализируются для выполнения различных функций. В многоклеточном организме клетки взаимодействуют друг с другом, тем самым обеспечивая его функционирование как целого. Многоклеточные организмы обладают способностью к размножению, однако их индивидуальные клетки могут проявлять или не проявлять такую способность. Клетки организма, для которых размножение обычно нехарактерно, могут приобрести способность к неограниченному делению, что может послужить причиной развития рака. Размеры и форма клеток сильно варьируют, что иллюстрирует рисунок ниже. Самые мелкие клетки представлены одноклеточными организмами, которые имеют сферическую форму с диаметром, не превышающим 0,2 мкм. К числу одной из наиболее крупных клеток относится нейрон (нервная клетка) гигантского кальмара, диаметр которого в 5000 раз больше и составляет 1 мм. От тела нейрона отходят отростки (аксоны) диаметром 20 мкм (в 100 раз больше, чем размеры мельчайшей клетки), которые в длину могут достигать 10 см! Клетки человека и других млекопитающих по величине занимают среднее положение, и обычно их диаметр составляет 3—20 мкм. Клетки могут не очень сильно различаться по форме. Так, клетки сферической формы обычно существуют в жидкой среде. Иногда они могут обладать более определенной формой, как, например, нейрон, с характерными длинными отростками, или клетки эпителия, которые имеют выраженную апикальную и базолатеральную поверхности, выполняющие различные функции. Клетка может свободно существовать в жидкой среде либо быть прикрепленной к поверхности или к другим клеткам. Клетки могут взаимодействовать друг с другом или атаковать другие клетки.

Однако, несмотря на столь различные формы клеток, в основе их строения лежат несколько общих принципов. Клетка ограничена мембраной, состоящей из двойного слоя липидов. На рисунке ниже представлены свойства липидного бислоя. Он являет собой макромолекулярную структуру, состоящую из липидов. Основное свойство липидов заключается в том, что их молекулы являются амфипатичными, т. е. на одном конце молекулы находится гидрофильная «головка», а на другом гидрофобный «хвост». Каждый из слоев липидного бислоя, с одной стороны, содержит множество гидрофильных головок, а с другой стороны, гидрофобные хвосты. В водном окружении гидрофобные хвосты агрегируют, и, таким образом, гидрофобные поверхности каждого слоя могут соединяться, образуя неионный центр, подобно масляной капле на поверхности воды. С каждой стороны липидного бислоя гидрофильные головки обращены в сторону среды, содержащей ионы. Липидный бислой обладает важным свойством текучести. Это позволяет ему сплавляться с другими мембранами, образовывать новые при разделении, и служить в качестве растворителя для белков, которые присутствуют в бислое и мигрируют в его пределах. Липидный бислой в определенной степени пропускает молекулы воды, но непроницаем для ионов, мелких заряженных молекул, а также для всех крупных молекул. В результате различного ионного окружения по обеим сторонам мембраны создается осмотическое давление, под действием которого молекулы воды проходят через мембрану и понижают концентрацию ионов с одной или с другой стороны мембраны, в зависимости от их концентрации. Плазматическая мембрана разграничивает содержимое клетки и внешнюю среду. Для одноклеточных организмов понятие «внешняя среда» означает окружающая среда; для многоклеточных это одновременно окружающая среда и внутреннее окружение, создаваемое другими клетками организма (например, клетками, образующими стенки кровеносных сосудов). Плазматическая мембрана не обладает опорной функцией; фактически она довольно хрупкая и легко повреждается. Поэтому для поддержания целостности клетки обычно плазматическая мембрана должна быть укреплена структурами, которые играют опорную роль и обладают большей эластичностью. Большинство процессов в клетке катализируются ферментами, константы связывания которых с субстратами и другие свойства определяют допустимый, совместимый с жизнедеятельностью уровень изменений содержания различных метаболитов во внутри- и внеклеточной среде. Однако организмы приспособились к различным условиям существования, и у тех из них, которые существуют в экстремальном окружении, присутствуют ферменты, способные функционировать в таких условиях, которые для более «нормальных» организмов оказались бы летальными. Для обеспечения правильной работы всех систем, клетке необходимо регулировать свойства своей внутренней среды. Особый контроль необходим за ионным составом и величиной pH. Непроницаемость мембраны создает необходимость функционирования в ней специальных систем, обеспечивающих прохождение ионов.

Клетка должна усваивать метаболиты из окружающей среды. В первую очередь это источники энергии (являющиеся субстратами метаболических процессов) и небольшие молекулы, которые служат предшественниками компонентов, в дальнейшем образующих более крупные молекулы и структуры. Жирные кислоты используются для синтеза липидов, аминокислоты для синтеза белков, а из нуклеотидов образуются РНК и ДНК Поскольку все клетки должны усваивать метаболиты из окружающей среды, они также должны обладать способностью выводить их. Клетки выводят в окружающую среду различные ионы, небольшие молекулы, и даже белки. Процессы экспорта, и в значительной степени импорта, являются строго специфичными: они должны с высокой селективностью удалять из клетки (или пропускать в нее) необходимые метаболиты. Для выживания и воспроизводства клетка должна получать источники энергии из окружающей среды и использовать эту энергию для синтеза необходимых компонентов. В качестве источника энергии могут служить вещества, захваченные клеткой из внешней среды. Обычно это смесь простых и сложных соединений углерода. В качестве источника энергии клетка может использовать свет. Способы расходования энергии для разных типов клеток различны. Поскольку образование новых клеток предполагает деление существующих, клетка должна располагать информацией о воспроизведении всех ее компонентов. Эта информация содержится в универсальном типе генетического материала — ДНК, которая кодирует все белки, содержащиеся в клетке. В свою очередь, белки могут собираться в большие структуры или участвовать в метаболических процессах в качестве катализаторов. Аппарат считывания генетического кода во всех клетках включает одни и те же компоненты. Поскольку клетка постоянно испытывает различные воздействия со стороны окружающей среды, для обеспечения ее существования необходимы системы репарации повреждений, возникающих в генетическом материале. Клетки поддерживают свое существование за счет процесса деления. Специальный механизм предназначен для обеспечения способности к делению, при котором образуются две дочерних клетки, каждая из которых идентична родительской по содержанию генетического материала и также содержит примерно половину других структур (за некоторыми исключениями, В процессе дифференцировки образуются различные специализированные клетки, включая терминально дифференцированные). На представлены минимальные условия, необходимые для образования клетки. Резюмируя, мембрана отделяет внутреннее содержимое клетки от окружающей среды, и многие основные пути взаимодействия клеток с окружением определяются ее свойствами. Для формирования клетки необходим источник энергии, которая используется при создании более сложных компонентов из небольших метаболитов. Генетический материал содержит информацию, необходимую для воспроизведения всех характерных особенностей той или иной клетки, и все клетки обладают системами, позволяющими эту информацию использовать.

— Также рекомендуем «Клетка как первоисточник жизни и самовоспроизводящаяся структура» Оглавление темы «Строение клеток»:

|

Клетки делятся на прокариотические и эукариотические. Первые — это водоросли и бактерии, которые содержат генетическую информацию в одной единственной органелле, — хромосоме, а эукариотические клетки, составляющие более сложные организмы, такие как человеческое тело, имеют четко дифференцированное ядро, в котором находится несколько хромосом с генетическим материалом.

Эукариотическая клетка

Прокариотическая клетка

Строение

Клеточная или цитоплазматическая мембрана

Цитоплазматическая мембрана (оболочка) — это тонкая структура, которая отделяет содержимое клетки от окружающей среды. Она состоит из двойного слоя липидов с белковыми молекулами толщиной примерно 75 ангстрем.

Клеточная мембрана сплошная, но у нее имеются многочисленные складки, извилины, и поры, что позволяет регулировать прохождение через нее веществ.

Клетки, ткани, органы, системы и аппараты

Клетки, Человеческий организм — слагаемое элементов, которые слаженно действуют, чтобы эффективно выполнять все жизненные функции.

Ткань — это клетки одинаковой формы и строения, специализированные на выполнении одной и той же функции. Различные ткани объединяются и образуют органы, каждый из которых выполняет конкретную функцию в живом организме. Кроме того, органы также группируются в систему для выполнения определенной функции.

Ткани:

Эпителиальная — защищает и покрывает поверхность тела и внутренние поверхности органов.

Соединительная — жировая, хрящевая и костная. Выполняет различные функции.

Мышечная — гладкая мышечная ткань, поперечнополосатая мышечная ткань. Сокращает и расслабляет мышцы.

Нервная — нейроны. Вырабатывает и передает и принимает импульсы.

Размер клеток

Величина клеток очень разная, хотя в основном она колеблется от 5 до 6 микронов (1 микрон = 0,001 мм). Этим объясняется тот факт, что многие клетки не могли рассмотреть до изобретения электронного микроскопа, разрешающая способность которого составляет от 2 до 2000 ангстрем (1 ангстрем = 0,000 000 1 мм).Размер некоторых микроорганизмов меньше 5 микрон, но есть и клетки-гиганты. Из наиболее известных — это желток птичьих яиц, яйцеклетка размером около 20 мм.

Есть еще более поразительные примеры: клетка ацетабулярии, морской одноклеточной водоросли, достигает 100 мм, а рами, травянистого растения, — 220 мм — больше ладони.

От родителей к детям благодаря хромосомам

Ядро клетки претерпевает различные изменения, когда клетка начинает делиться: исчезают оболочка и ядрышки; в это время хроматин становится более плотным, образуя в итоге толстые нити — хромосомы. Хромосома состоит из двух половин — хроматид, соединенных в месте сужения (центрометр).

Наши клетки, так же как и все клетки животных и растений, подчиняются так называемому закону численного постоянства, согласно которому число хромосом определенного вида постоянно.

Кроме того, хромосомы распределяются парами, идентичными между собой.

В каждой клетке нашего тела имеется 23 пары хромосом, представляющих собой несколько удлиненных молекул ДНК. Молекула ДНК принимает форму двойной спирали, состоящей из двух групп сахарофосфата, откуда в виде ступенек винтовой лестницы выступают азотистые основы (пурины и пирамидины).

Вдоль каждой хромосомы располагаются гены, ответственные за наследственность, передачу генных признаков от родителей к детям. Именно они определяют цвет глаз, кожи, форму носа и т. д.

Митохондрии

Митохондрии — это органеллы округлой или удлиненной формы, распределенные по всей цитоплазме, содержащие водянистый раствор ферментов, способные осуществлять многочисленные химические реакции, например клеточное дыхание.

С помощью этого процесса высвобождается энергия, которая необходима клетке для выполнения ее жизненных функций. Митохондрии находятся в основном в наиболее активных клетках живых организмов: клетках поджелудочной железы и печени.

Ядро клетки

Ядро, одно в каждой человеческой клетке, является ее основным компонентом, так как это организм, управляющий функциями клетки, и носитель наследственных признаков, что доказывает его важность в размножении и передаче биологической наследственности.

В ядре, размер которого колеблется от 5 до 30 микрон, можно различить следующие элементы:

- Ядерная оболочка. Она двойная и позволяет веществам проходить между ядром и цитоплазмой благодаря своей пористой структуре.

- Ядерная плазма. Светлая, вязкая жидкость, в которую погружены остальные ядерные структуры.

- Ядрышко. Сферическое тельце, изолированное или в группах, участвующее в образовании рибосом.

- Хроматин. Вещество, которое может принимать различную окраску, состоящее из длинных нитей ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты). Нити представляют собой частицы, гены, каждый из которых содержит информацию об определенной функции клетки.

Ядро типичной клетки

Клетки кожи живут в среднем одну неделю. Эритроциты живут 4 месяца, а костные клетки — от 10 до 30 лет.

Центросома

Центросома обычно находится рядом с ядром и играет важнейшую роль в митозе, или клеточном делении.

Она состоит из 3 элементов:

- Диплосома. Состоит из двух центриол — цилиндрических структур, расположенных перпендикулярно.

- Центросфера. Полупрозрачное вещество, в которое погружена диплосома.

- Астер. Лучистое образование из нитей, выходящих из центросферы, имеющее важное значение для митоза.

Комплекс Гольджи, лизосомы

Комплекс Гольджи состоит из 5-10 плоских дисков (пластин), в котором различают основной элемент — цистерну и несколько диктиосом, или скопление цистерн. Эти диктиосомы разъединяются и распределяются равномерно во время митоза, или деления клетки.

Лизосомы, «желудок» клетки, образуются из пузырьков комплекса Гольджи: они содержат пищеварительные ферменты, которые позволяют им переваривать пишу, поступающую в цитоплазму. Их внутренняя часть, или микус, выстлана толстым слоем полисахаридов, которые препятствуют тому, чтобы эти ферменты разрушили собственный клеточный материал.

Рибосомы

Рибосомы — это клеточные органеллы диаметром около 150 ангстрем, которые прикреплены к оболочкам эндоплазматического ретикулума или свободно размещаются в цитоплазме.

Они состоят из двух подъединиц:

- большая подъединица состоит из 45 молекул белка и 3 РНК (рибонуклеиновой кислоты);

- меньшая подъединица состоит из 33 молекул белка и 1 РНК.

Рибосомы объединяются в полисомы с помощью молекулы РНК и синтезируют белки из молекул аминокислот.

Цитоплазма

Цитоплазма — это органическая масса, расположенная между цитоплазматической мембраной и оболочкой ядра. Содержит внутреннюю среду — гиалоплазму — вязкую жидкость, состоящую из большого количества воды и содержащую белки, моносахариды и жиры в растворенном виде.

Она является частью клетки, наделенной жизненной активностью, потому что внутри нее двигаются различные клеточные органеллы и происходят биохимические реакции. Органеллы выполняют в клетке ту же роль, что и органы в человеческом теле: производят жизненно важные вещества, генерируют энергию, выполняют функции пищеварения и выведения органических веществ и т. д.

Примерно треть цитоплазмы составляет вода.

Кроме того, в цитоплазме содержится 30% органических веществ (углеводов, жиров, белков) и 2-3% неорганических веществ.

Эндоплазматический ретикулум

Эндоплазматический ретикулум — это структура в виде сети, образованная заворачиванием цитоплазматической оболочки в саму себя.

Считается, что этот процесс, известный как инвагинация, привел к появлению более сложных существ с большими потребностями в белках.

В зависимости от наличия или отсутствия рибосом в оболочках различают два типа сетей:

1. Эндоплазматический ретикулум складчатый. Совокупность плоских структур, соединенных между собой и сообщающихся с ядерной мембраной. К ней прикреплено большое количество рибосом, поэтому ее функция заключается в накоплении и выделении белков, синтезированных в рибосомах.

2. Эндоплазматический ретикулум гладкий. Сеть из плоских и трубчатых элементов, которая сообщается со складчатым эндоплазматическим ретикулумом. Синтезирует, выделяет и переносит жиры по всей клетке, вместе с белками складчатого ретикулума.