Какими свойствами обладает антиген

План лекции:

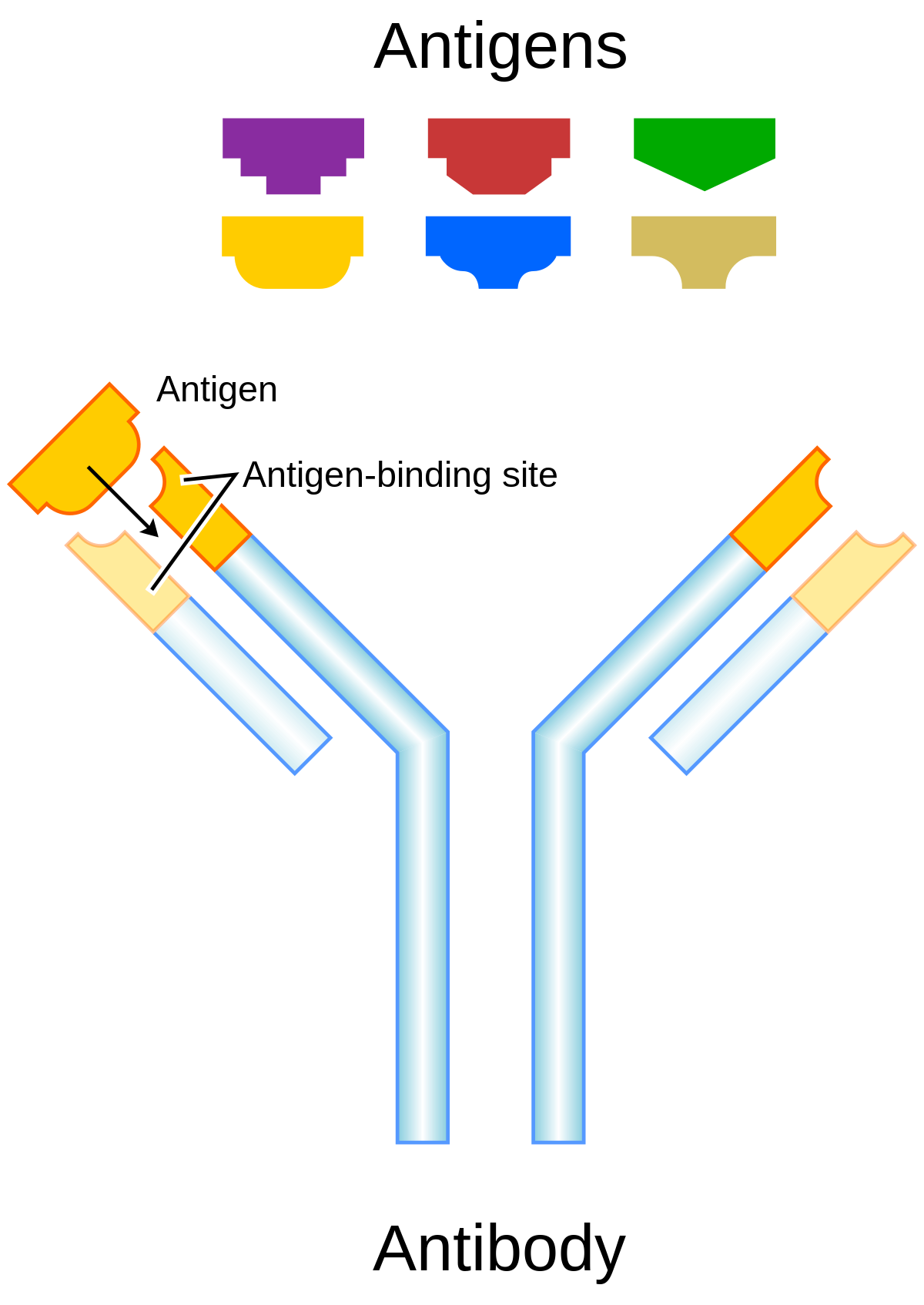

1. Антигены: определение, строение, основные свойства.

2. Антигены микроорганизмов.

3. Антигены человека и животных.

4. Антитела: определение, основные функции, строение.

5. Классы иммуноглобулинов, их характеристика.

6. Динамика образования антител.

Антигены (от греч. anti – против, genos – создавать; термин предложил в 1899 г. Дойч) – вещества различного происхождения, несущие признаки генетической чужеродности и при введении в организм вызывающие развитие специфических иммунологических реакций.

Основные функции антигенов:

— Индуцируют иммунологический ответ (синтез антител и запуск реакций клеточного иммунитета).

— Специфически взаимодействуют с образовавшимися антителами (in vivo и in vitro).

— Обеспечивают иммунологическую память – способность организма отвечать на повторное введение антигена иммунологической реакцией, характеризующейся большей силой и более быстрым развитием.

— Обуславливают развитие иммунологической толерантности – отсутствие иммунного ответа на конкретный антиген при сохранении способности к иммунному ответу на другие антигены.

Строение антигенов:

Антигены состоят из 2 частей:

1. Высокомолекулярный носитель (шлеппер) – высокополимерный белок, определяющий антигенность и иммуногенность антигена.

2. Детерминантные группы (эпитопы) – поверхностные структуры антигена, комплементарные активному центру антител или рецептору Т-лимфоцита и определяющие специфичность антигена. На одном носителе может быть несколько разных эпитопов, состоящих из пептидов или липополисахаридов и располагающихся в разных частях молекулы антигена. Их разнообразие достигается за счет мозаики аминокислотных или липополисахаридных остатков, располагающихся на поверхности белка.

Количество детерминантных групп или эпитопов определяет валентность антигена.

Валентность антигена – количество одинаковых эпитопов на молекуле антигена, равное числу молекул антител, которые могут к ней присоединяться.

Основные свойства антигенов:

1. Иммуногенность – способность вызывать иммунитет, невосприимчивость к инфекции (применяется для характеристики инфекционных агентов).

2. Антигенность – способность вызывать образование специфических антител (частный вариант иммуногенности).

3. Специфичность – свойство, по которому антигены различаются между собой и определяющее способность избирательно реагировать со специфическими антителами или сенсибилизированными лимфоцитами.

Иммуногенность, антигенность и специфичность зависят от многих факторов.

Факторы, определяющие антигенность:

— Чужеродность (гетерогенность) – генетически обусловленное свойство антигенов одних видов животных отличаться от антигенов других видов животных (чем дальше друг от друга в фенотипическом отношении находятся животные, тем большей антигенностью по отношению друг к другу они обладают).

— Молекулярный вес должен быть не менее 10000 дальтон, с увеличением молекулярного веса антигенность возрастает.

— Химическая природа и химическая однородность: наибольшей антигенностью обладают белки, их комплексы с липидами (липопротеиды), с углеводами (гликопротеиды), с нуклеиновыми кислотами (нуклеопротеиды), а также сложные полисахариды (при массе более 100000 D), липополисахариды; сами по себе нуклеиновые кислоты, липиды вследствие недостаточной жесткости структуры неиммуногенны.

— Жесткость структуры (помимо определенной химической природы антигены должны обладать определенной жесткостью структуры, например, денатурированные белки не обладают антигенностью).

— Растворимость (нерастворимые белки не могут находиться в коллоидной фазе и не вызывают развитие иммунных реакций).

Факторы, определяющие иммуногенность:

— Свойства антигенов.

— Способ введения антигена (перорально, внутрикожно, внутримышечно).

— Доза антигена.

— Интервал между введением.

— Состояние иммунизированного макроорганизма.

— Скорость разрушения антигена в организме и выведения его из организма.

Иммуногенность и антигенность могут не совпадать! Например, дизентерийная палочка обладает высокой антигенностью, но выраженного иммунитета против дизентерии не вырабатывается.

Факторы, определяющие специфичность:

— Химическая природа антигенной детерминанты.

— Строение антигенной детеминанты (вид и последовательность аминокислот в первичной полипептидной цепи).

— Пространственная конфигурация антигенных детерминант.

Виды антигенов по строению:

1. Гаптены (неполноценные антигены) – это чистая детерминантная группа (имеют небольшую молекулярную массу, не распознаются иммунокомпетентными клетками, обладают только специфичностью, т.е. не способны вызывать образование антител, но вступают с ними в специфическую реакцию):

— простые – взаимодействуют с антителами в организме, но не способны реагировать с ними in vitro;

— сложные – взаимодействуют с антителами in vivo и in vitro.

2. Полноценные (конъюгированные) антигены – образуются при связывании гаптена с высокомолекулярным носителем, обладающим иммуногенностью.

3. Полугаптены – это неорганические радикалы (J-, Cr-, Br-, N+), связанные молекулами белка.

4. Проантигены – гаптены, способные присоединяться к белкам организма и сенсибилизировать их как аутоантигены.

5. Толерогены – антигены, способные подавлять иммунологические реакции с развитием специфической неспособности отвечать на них.

Виды антигенов по степени чужеродности:

1. Видовые антигены – антигены определенного вида организмов.

2. Групповые антигены (аллоантигены) – антигены, обусловливающие внутривидовые различия у особей одного вида, разделяющие их на группы (серогруппы у микроорганизмов, группы крови у человека).

3. Индивидуальные антигены (изоантигены) – антигены конкретного индивидуума.

4. Гетерогенные (перекрестнореагирующие, ксеноантигены) антигены – антигены, общие для организмов разных видов, далеко отстоящих друг от друга:

— антигенная мимикрия – длительное отсутствие иммунологической реакции на антигены из-за схожести с антигенами хозяина (микроорганизмы не распознаются как чужеродные);

— перекрестные реакции – образовавшиеся на антигены микроорганизмов антитела вступают в контакт с антигенами хозяина и могут вызывать иммунологический процесс (например: гемолитический стрептококк обладает перекрестнореагирующими антигенами с антигенами миокарда и почечных клубочков; вирус кори имеет перекрестнореагирующие антигены к белку миелину, поэтому иммунная реакция способствует демиелинизации нервных волокон и развитию рассеянного склероза).

Антигены микроорганизмов в зависимости от систематического положения:

1. Видоспецифические – антигены одного вида микроорганизмов.

2. Группоспецифические – антигены одной группы в пределах вида (подразделяют микроорганизмы на серогруппы).

3. Типоспецифические – антигены одного типа (варианта) в пределах вида (подразделяют микроорганизмы на серовары/серотипы).

Антиген (англ. antigen[1] от antibody-generator — «производитель антител») — любое вещество, которое организм рассматривает как чужеродное или потенциально опасное и против которого организм обычно начинает вырабатывать собственные антитела (иммунный ответ). Обычно в качестве антигенов выступают белки, однако простые вещества, даже металлы, также могут становиться антигенами в сочетании с собственными белками организма и их модификациями (гаптены)[2]

С точки зрения биохимии, антиген — любая молекула, специфично связывающаяся с антителом. По отношению к организму антигены могут быть как внешнего, так и внутреннего происхождения. Хотя все антигены могут связываться с антителами, не все они могут вызвать массовую выработку этих антител организмом, то есть иммунный ответ. Антиген, способный вызывать иммунный ответ организма, называют иммуногеном[3].

Антигены, как правило, являются белками или полисахаридами и представляют собой части бактериальных клеток, вирусов и других микроорганизмов. Липиды и нуклеиновые кислоты, как правило, проявляют иммуногенные свойства только в комплексе с белками. Простые вещества, даже металлы, также могут вызывать выработку специфичных антител, если они находятся в комплексе c белком-носителем. Такие вещества называют гаптенами.

К антигенам немикробного происхождения относятся пыльца, яичный белок и белки трансплантатов тканей и органов, а также поверхностные белки клеток крови при гемотрансфузии.

Аллергены — это антигены, вызывающие аллергические реакции.

Вещество оказывается в роли антигена, когда объединяется в комплекс с белками главного комплекса гистосовместимости (англ. MHC) внутри антигенпрезентирующих клеток, и располагается на их поверхности для презентации в качестве антигена другим имунным клеткам. В зависимости от предъявляемого антигена и от типа молекулы комплекса гистосовместимости, активируются разные виды клеток иммунной системы[3]. В частности, могут дифференцироваться B-лимфоциты, способные производить специализированные антитела для распознавания именно этого антигена, чтоб организм мог впредь распознавать этот антиген и в свободном виде.

Классификация[править | править код]

В зависимости от происхождения, антигены классифицируют на экзогенные, эндогенные и аутоантигены.

Экзогенные антигены[править | править код]

Экзогенные антигены попадают в организм из окружающей среды, путём вдыхания, проглатывания или инъекции. Такие антигены попадают в антигенпредставляющие клетки путём фагоцитоза или пиноцитоза и затем процессируются на фрагменты. Антиген-представляющие клетки затем на своей поверхности презентируют фрагменты Т-хелперам (CD4+) через молекулы главного комплекса гистосовместимости второго типа (MHC II).

Эндогенные антигены[править | править код]

Эндогенные антигены образуются клетками организма в ходе естественного метаболизма или в результате вирусной или внутриклеточной бактериальной инфекции. Фрагменты далее презентируются на поверхности клетки в комплексе с белками главного комплекса гистосовместимости первого типа MHC I. В случае, если презентированные антигены распознаются цитотоксическими лимфоцитами (CTL, CD8+), Т-клетки секретируют различные токсины, которые вызывают апоптоз или лизис инфицированной клетки. Для того, чтобы цитотоксические лимфоциты не убивали здоровые клетки, аутореактивные Т-лимфоциты исключаются из репертуара в ходе отбора по толерантности.

Аутоантигены[править | править код]

Аутоантигены — как правило, нормальные белки или белковые комплексы (а также комплексы белков с ДНК или РНК), которые распознаются иммунной системой у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Такие антигены в норме не должны узнаваться иммунной системой, но, ввиду генетических факторов или условий окружающей среды, иммунологическая толерантность к таким антигенам у таких пациентов может быть утеряна.

Т-зависимые и Т-независимые антигены[править | править код]

По способности вызывать продукцию антител В-клетками без дополнительной стимуляции со стороны Т-клеток, антигены делят на Т-зависимые и Т-независимые[4]. Т-зависимые антигены не способны сами вызывать продукцию антител без помощи со стороны Т-клеток. Эти антигены не содержат большого количества повторяющихся эпитопов, к ним относятся белки. После того как В-клетка узнаёт Т-зависимый антиген с помощью уникального B-клеточного рецептора, она перемещается в герминативный центр лимфоидного фолликула. Здесь при участии Т-лимфоцитов происходит активная пролиферация активированной клетки, соматический гипермутагенез её генов, кодирующих вариабельные участки иммуноглобулинов, и последующая селекция[5].

Т-независимые антигены могут активировать В-клетки без помощи Т-клеток. Антигены этого типа характеризуются многократным повторением антигенной детерминанты в их структуре, к ним относятся полисахариды. По способности Т-независимых антигенов активировать В-клетки, специфичные к другим антигенам (поликлональная активация), их делят на I (вызывают поликлональную активацию) и II тип (не вызывают поликлональную активацию). В-клетки, активированные Т-независимыми антигенами, перемещаются в краевые зоны лимфоидных фолликулов, где они пролиферируют без участия Т-клеток. Также они могут подвергаться соматическому мутагенезу, но, в отличие от Т-зависимой активации, это не обязательно[5].

Под действием Т-зависимых и Т-независимых антигенов активированные В-клетки в обоих случаях дифференцируются в плазматические клетки и В-клетки памяти[5].

Антигены опухолей[править | править код]

Опухолевые антигены, или неоантигены — антигены, презентируюющиеся молекулами MHC I или MHC II на поверхности опухолевых клеток. Такие антигены могут быть презентированы опухолевыми клетками, и никогда — нормальными клетками. В таком случае они называются опухоль-специфичными антигенами (tumor-specific antigen, TSA) и, в общем случае, являются следствием опухоль-специфичной мутации. Более распространенными являются антигены, которые презентируются и на поверхности здоровых, и на поверхности опухолевых клеток, их называют опухоль-ассоциированными антигенами (tumor-associated antigen, TAA). Цитотоксические Т-лимфоциты, которые распознают такие антигены, могут уничтожить такие клетки до того, как они начнут пролиферировать или метастазировать.

Нативные антигены[править | править код]

Нативный антиген это антиген, который не был еще процессирован антигенпредставляющей клеткой на малые части. Т-лимфоциты не могут связываться с нативными антигенами и поэтому требуют процессинг АПК, в то время как В-клетки могут быть активированы непроцессированными антигенами.

См. также[править | править код]

- Эпитоп

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]

- Протокол выделения антител

- Иммунология

Антиген(от греч. anti — против и genos — создавать) — это биополимер органической природы, генетически чужеродный для макроорганизма, который при попадании в последний распознается его иммунной системой и вызывает иммунные реакции, направленные на его устранение.

Свойства антигенов:

• антигенность — потенциальная способность молекулы антигена активировать компоненты иммунной системы и специфически взаимодействовать с факторами иммунитета (антитела, клон эффекторных лимфоцитов);

• иммуногенность — потенциальная способность антигена вызывать по отношению к себе в макроорганизме специфическую защитную реакцию (иммунный ответ).

Степень иммуногенности зависит от молекулярных особенностей антигена (природа, химический состав, молекулярный вес, структура), клиренса антигена в организме, реактивности макроорганизма.

• специфичность — способность антигена индуцировать иммунный ответ к строго определенному эпитопу.

Способностью вызывать развитие иммунного ответа и определять его специфичность обладает фрагмент молекулы Аг ¾ антигенная детерминанта (эпитоп), избирательно реагирующая с Аг-распознающими рецепторами и Ат.

Классификация по происхождению:

• экзогенные (возникшие вне организма);

• эндогенные (возникшие внутри организма) антигены.

–аутогенные ¾ это эндогенные антигены, структурно неизмененные молекулы собственного организма, синтезируемые в физиологических условиях. В норме аутоантигены не вызывают реакцию иммунной системы вследствие сформировавшейся иммунологической толерантности(невосприимчивости) либо их недоступности для контакта с факторами иммунитета — это так называемые забарьерныеантигены (головной мозг, хрусталик глаза, фолликулы щитовидной железы, семенные канальца яичек). При срыве толерантности или нарушении целостности биологических барьеров (наиболее частая причина — травма) компоненты иммунной системы начинают специфически реагировать на аутоантигены выработкой специфических факторов иммунитета (аутоантитела, клон аутореактивных лимфоцитов).

–неоантигены (опухолевые) ¾ это эндогенные антигены, которые возникают в организме в результате мутаций. После модификации молекулы приобретают черты чужеродности.

Классификация по природе: биополимеры белковой (протеиды) и небелковой природы (полисахариды, липиды, липополисахариды, нуклеиновые кислоты и пр.).

Классификация по молекулярной структуре:

• глобулярные (молекула имеет шаровидную форму);

• фибриллярные (форма нити).

Классификация по степени иммуногенности:

• полноценные антигены ¾ обладают выраженной антигенностью и иммуногенностью — иммунная система чувствительного организма реагирует на их введение выработкой факторов иммунитета. Такие вещества, как правило, имеют достаточно большую молекулярную массу (более 10 кДа), большой размер молекулы (частицы) в виде глобулы и хорошо взаимодействуют с факторами иммунитета;

• неполноценные антигены, или гаптены¾не способны при введении в нормальных условиях индуцировать в организме иммунный ответ, так как обладают крайне низкой иммуногенностью. Однако свойство антигенности они не утратили, что позволяет им специфически взаимодействовать с уже готовыми факторами иммунитета (антителами, лимфоцитами). Чаще всего гаптенами являются низкомолекулярные соединения (молекулярная масса меньше 10 кДа). При соединении гаптена с белковой молекулой, например альбуминами сыворотки крови, образовавшийся конъюгат обладает всеми свойствами полноценного антигена и вызывает при введении в организм выработку антител или клона лимфоцитов, специфичных к гаптенной части комплекса. При этом специфичность в составе молекулы конъюгата определяется гаптенной частью, а иммуногенность — белком-носителем. Молекула белка-носителя назввается шлеппер(от нем. schlepper — буксир).

Классификация по степени чужеродности:

• ксеногенные антигены (гетерологичные) — общие для организмов, стоящих на разных ступенях эволюционного развития, например, относящиеся к разным родам и видам. Примером может быть полисахаридный антиген Форсмана, присутствующий в эритроцитах кошек, собак, овец и почке морских свинок;

• аллогенные антигены (групповые) — общие для генетически неродственных организмов, но относящихся к одному виду. На основании аллоантигенов общую популяцию организмов можно подразделить на отдельные группы. Примером таких антигенов у людей являются антигены крови (системы АВО, HLA и др.). Аллогенные ткани при трансплантации иммунологически несовместимы — они отторгаются или лизируются реципиентом. Микробы на основании групповых антигенов могут быть подразделены на серогруппы, что имеет большое значение для микробиологической диагностики (например, классификация сальмонелл Кауфмана-Уайта);

• изогенные антигены (индивидуальные) — общие только для генетически идентичных организмов, например для однояйцовых близнецов, инбредных линий животных. Изотрансплантаты обладают практически полной иммунологической совместимостью и не отторгаются реципиентом при пересадке. Примером таких антигенов в популяции людей являются антигены гистосовместимости, а у бактерий — типовые антигены, не дающие дальнейшего расщепления.

Классификация по направленности активации и обеспеченности иммунного реагирования:

• иммуногеныпри попадании в организм способны индуцировать продуктивную защитную реакцию иммунной системы, которая заканчивается выработкой факторов иммунитета (антитела, антигенореактивные клоны лимфоцитов). В клинической практике иммуногены используют для иммунодиагностики, иммунотерапии и иммунопрофилактики многих патологических состояний;

• толерогенявляется полной противоположностью иммуногену. При взаимодействии с системой приобретенного иммунитета он вызывает включение альтернативных механизмов, приводящих к формированию иммунологической толерантности или неотвечаемости на эпитопы данного толерогена. Толерогену, как правило, присуща мономерность, низкая молекулярная масса, высокая эпитопная плотность и высокая дисперсность (безагрегатность) коллоидных растворов. Толерогены используют для профилактики и лечения иммунологических конфликтов и аллергии путем наведения искусственной неотвечаемости на отдельные антигены;

• аллерген¾производимый им эффект, в отличие от иммуногена, формирует патологическую реакцию организма в виде гиперчувствительности немедленного или замедленного типа. По своим свойствам аллерген не отличается от иммуногена. В клинической практике аллергены применяют для диагностики инфекционных и аллергических заболеваний.

Антигены организма человека.С позиций клинической медицины наибольшее значение имеет определение группоспецифических антигенов (антигены групп крови), индивидуально специфических антигенов (антигены гистосовместимости), органо- и тканеспецифических (раковоэмбриональные антигены).

Антигены гистосовместимости обнаруживаются на цитоплазматических мембранах практически всех клеток макроорганизма. Большая часть из них относится к системе главного комплекса гистосовместимости, или МНС (от англ. Main Hystocompatibility Complex). У человека МНС обозначается как HLA (от англ. Human Leukocyte Antigen), так как он ассоциирован с лейкоцитами. Антигены гистосовместимости играют ключевую роль в осуществлении специфического распознавания «свой-чужой» и индукции приобретенного иммунного ответа. Они определяют совместимость органов и тканей при трансплантации в пределах одного вида, генетическую рестрикцию (ограничение) иммунного реагирования и другие эффекты. По химической природе антигены гистосовметимости представляют собой гликопротеиды, прочно связанные с цитоплазматической мембраной клеток. Их отдельные фрагменты имеют структурную гомологию с молекулами иммуноглобулинов. Различают два основных класса молекул МНС. Условно принято, что МНС I класса индуцирует преимущественно клеточный иммунный ответ, а МНС II класса ¾ гуморальный.

Антигены бактерий:

• жгутиковые, или Н-антигены, локализуются в локомоторном аппарате бактерий — жгутиках. Они представляют собой эпитопы сократительного белка флагеллина. При нагревании флагеллин денатурирует, и Н-антиген теряет свою специфичность. Фенол не действует на этот антиген;

• соматический, или О-антиген, связан с клеточной стенкой бактерий. Его основу составляют липополисахарид (ЛПС). О-антиген проявляет термостабильные свойства — не разрушается при кипячении. Однако соматический антиген подвержен действию альдегидов (например, формалина) и спиртов, которые нарушают его структуру. Если проиммунизировать животное живыми бактериями, имеющими жгутики, то будут вырабатываться антитела, направленные одновременно против О- и Н-антигенов. Введение животному прокипяченной культуры стимулирует биосинтез антител к соматическому антигену. Культура бактерий, обработанная фенолом, вызовет образование антител к жгутиковым антигенам;

• капсульные, или К-антигены, располагаются на поверхности клеточной стенки. Встречаются у бактерий, образующих капсулу. Как правило, К-антигены состоят из кислых полисахаридов (уроновые кислоты). В то же время у бациллы сибирской язвы этот антиген построен из полипептидных цепей. По чувствительности к нагреванию различают три типа К-антигена: А, В, и L. Наибольшая термостабильность характерна для типа А, он не денатурирует даже при длительном кипячении. Тип В выдерживает непродолжительное нагревание (около 1 часа) до 60 °С. Тип L быстро разрушается при этой температуре. Поэтому частичное удаление К-антигена возможно путем длительного кипячения бактериальной культуры. На поверхности возбудителя брюшного тифа и других энтеробактерий, которые обладают высокой вирулентностью, можно обнаружить особый вариант капсульного антигена. Он получил название антигена вирулентности, или Vi-антигена.

Антигенными свойствами обладают также бактериальные белковые токсины, ферменты и некоторые другие белки, которые секретируются бактериями в окружающую среду (например, туберкулин). Столбнячный, дифтерийный и ботулинический токсины относятся к числу сильных полноценных антигенов, поэтому их используют для получения анатоксинов для вакцинации людей.

Антигены вирусов:

• ядерные (коровые);

• капсидные (оболочечные);

• суперкапсидные (поверхностные).

Антигенный состав вириона зависит от строения вирусной частицы. Антигенная специфичность простоорганизованных вирусов связана с рибо- и дезоксирибонуклеопротеинами. Эти вещества хорошо растворяются в воде и поэтому обозначаются как S-антигены (лат. solutio — раствор). У сложноорганизованных вирусов часть антигенов связана с нуклеокапсидом, а другая — локализуется во внешней оболочке (суперкапсиде). Антигены многих вирусов отличаются высокой степенью изменчивости. Это связано с постоянным мутационным процессом, который претерпевает генетический аппарат вирусной частицы. Примером могут служить вирус гриппа, вирусы иммунодефицитов человека.