Какими стандартными характеристиками механических свойств

Твердость – это сопротивление материала проникновению в его поверхность стандартного тела (индентора), не деформирующегося при испытании.

Широкое распространение объясняется тем, что не требуются специальные образцы.

Это неразрушающий метод контроля. Основной метод оценки качества термической обработке изделия. О твердости судят либо по глубине проникновения индентора (метод Роквелла), либо по величине отпечатка от вдавливания (методы Бринелля, Виккерса, микротвердости).

Во всех случаях происходит пластическая деформация материала. Чем больше сопротивление материала пластической деформации, тем выше твердость.

Наибольшее распространение получили методы Бринелля, Роквелла, Виккерса и микротвердости. Схемы испытаний представлены на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Схемы определения твердости: а – по Бринеллю; б – по Роквеллу; в – по Виккерсу

Твердость по Бринеллю ( ГОСТ 9012).

Испытание проводят на твердомере Бринелля (рис.7.1 а)

В качестве индентора используется стальной закаленный шарик диаметром D 2,5; 5; 10 мм, в зависимости от толщины изделия.

Нагрузка Р, в зависимости от диаметра шарика и измеряемой твердости: для термически обработанной стали и чугуна – , литой бронзы и латуни – , алюминия и других очень мягких металлов – .

Продолжительность выдержки: для стали и чугуна – 10 с, для латуни и бронзы – 30 с.

Полученный отпечаток измеряется в двух направлениях при помощи лупы Бринелля.

Твердость определяется как отношение приложенной нагрузки Р к сферической поверхности отпечатка F:

Стандартными условиями являются D = 10 мм; Р = 3000 кгс; = 10 с. В этом случае твердость по Бринеллю обозначается НВ 250, в других случаях указываются условия: НВ D / P / , НВ 5/ 250 /30 – 80

Метод Роквелла ГОСТ 9013

Основан на вдавливании в поверхность наконечника под определенной нагрузкой (рис. 7.1 б)

Индентор для мягких материалов (до НВ 230) – стальной шарик диаметром 1/16” (1,6 мм), для более твердых материалов – конус алмазный.

Нагружение осуществляется в два этапа. Сначала прикладывается предварительная нагрузка (10 ктс) для плотного соприкосновения наконечника с образцом. Затем прикладывается основная нагрузка Р1, втечение некоторого времени действует общая рабочая нагрузка Р. После снятия основной нагрузки определяют значение твердости по глубине остаточного вдавливания наконечника h под нагрузкой.

В зависимости от природы материала используют три шкалы твердости (табл. 7.1)

Таблица 7.1.Шкалы для определения твердости по Роквел

Метод Виккерса.

Твердость определяется по величине отпечатка (рис.7.1 в).

В качестве индентора используется алмазная четырехгранная пирамида.с углом при вершине 136o.

Твердость рассчитывается как отношение приложенной нагрузки P к площади поверхности отпечатка F:

Нагрузка Р составляет 5…100 кгс. Диагональ отпечатка d измеряется при помощи микроскопа, установленного на приборе.

Преимущество данного способа в том, что можно измерять твердость любых материалов, тонкие изделия, поверхностные слои.Высокая точность и чувствительность метода.

Способ микротвердости – для определения твердости отдельных структурных составляющих и фаз сплава, очень тонких поверхностных слоев (сотые доли миллиметра).

Аналогичен способу Виккерса. Индентор – пирамида меньших размеров, нагрузки при вдавливании Р составляют 5…500 гс

Метод царапания.

Алмазным конусом, пирамидой или шариком наносится царапина, которая является мерой. При нанесении царапин на другие материалы и сравнении их с мерой судят о твердости материала.

Можно нанести царапину шириной 10 мм под действием определенной нагрузки. Наблюдают за величиной нагрузки, которая дает эту ширину.

Динамический метод (по Шору)

Шарик бросают на поверхность с заданной высоты, он отскакивает на определенную величину. Чем больше величина отскока, тем тверже материал.

В результате проведения динамических испытаний на ударный изгиб специальных образцов с надрезом (ГОСТ 9454) оценивается вязкость материалов и устанавливается их склонность к переходу из вязкого состояния в хрупкое.

Вязкость – способность материала поглощать механическую энергию внешних сил за счет пластической деформации.

Является энергетической характеристикой материала, выражается в единицах работы Вязкость металлов и сплавов определяется их химическим составом, термической обработкой и другими внутренними факторами.

Также вязкость зависит от условий, в которых работает металл (температуры, скорости нагружения, наличия концентраторов напряжения).

Влияние температуры.

С повышением температуры вязкость увеличивается (см. рис. 7. 2).

Предел текучести Sт существенно изменяется с изменением температуры, а сопротивление отрыву Sот не зависит от температуры. При температуре выше Тв предел текучести меньще сопротивления отрыву. При нагружении сначала имеет место пластическое деформирование, а потом – разрушение. Металл находится в вязком состоянии.

Прт температуре ниже Тн сопротивление отрыву меньше предела текучести. В этом случае металл разрушается без предварительной деформации, то есть находится в хрупком состоянии. Переход из вязкого состояния в хрупкое осуществляется в интервале температур

Хладоломкостью называется склонность металла к переходу в хрупкое состояние с понижением температуры.

Хладоломкими являются железо, вольфрам, цинк и другие металлы, имеющие объемноцентрированную кубическую и гексагональную плотноупакованную кристаллическую решетку.

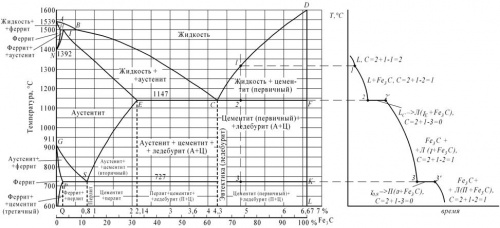

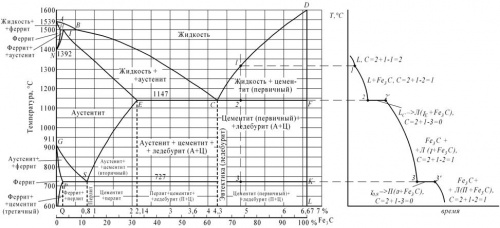

ВОПРОС 3. Вычертите диаграмму состояния железо — карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 4,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

Первичная кристаллизация сплавов системы железо-углерод начинается по достижении температур, соответствующих линии ABCD (линии ликвидус), и заканчивается при температурах, образующих линию AHJECF (линию солидус).

При кристаллизации сплавов по линии АВ из жидкого раствора выделяются кристаллы твердого раствора углерода в α-железе (δ-раствор). Процесс кристаллизации сплавов с содержанием углерода до 0,1 % заканчивается по линии АН с образованием α (δ)-твердого раствора. На линии HJB протекает перитектическое превращение, в результате которого образуется твердый раствор углерода в γ-железе, т. е. аустенит. Процесс первичной кристаллизации сталей заканчивается по линии AHJE.

При температурах, соответствующих линии ВС, из жидкого раствора кристаллизуется аустенит. В сплавах, содержащих от 4,3 % до 6,67 % углерода, при температурах, соответствующих линии CD, начинают выделяться кристаллы цементита первичного. Цементит, кристаллизующийся из жидкой фазы, называется первичным. B точке С при температуре 1147°С и концентрации углерода в жидком растворе 4,3 % образуется эвтектика, которая называется ледебуритом. Эвтектическое превращение с образованием ледебурита можно записать формулой ЖР4,3-> Л[А2,14+Ц6,67]. Процесс первичной кристаллизации чугунов заканчивается по линии ECF образованием ледебурита.

Рисунок 2 – Диаграмма железо-цементит

Таким образом, структура чугунов ниже 1147°С будет: доэвтектических — аустенит+ледебурит, эвтектических — ледебурит и заэвтектических — цементит (первичный)+ледебурит.

Превращения, происходящие в твердом состоянии, называются вторичной кристаллизацией. Они связаны с переходом при охлаждении Υ-железа в α-железо и распадом аустенита.

Линия GS соответствует температурам начала превращения аустенита в феррит. Ниже линии GS сплавы состоят из феррита и аустенита.

Линия ЕS показывает температуры начала выделения цементита из аустенита вследствие уменьшения растворимости углерода в аустените с понижением температуры. Цементит, выделяющийся из аустенита, называется вторичным цементитом.

В точке S при температуре 727°С и концентрации углерода в аустените 0,8 % образуется эвтектоидная смесь состоящая из феррита и цементита, которая называется перлитом. Перлит получается в результате одновременного выпадения из аустенита частиц феррита и цементита. Процесс превращения аустенита в перлит можно записать формулой А0,8 -> П[Ф0,03+Ц6,67].

Линия PQ показывает на уменьшение растворимости углерода в феррите при охлаждении и выделении цементита, который называется третичным цементитом.

Следовательно, сплавы, содержащие менее 0,008% углерода (точкаQ), являются однофазными и имеют структуру чистого феррита, а сплавы, содержащие углерод от 0,008 до 0,03% – структуру феррит+цементит третичный и называются техническим железом.

Доэвтектоидные стали при температуре ниже 727°С имеют структуру феррит+перлит и заэвтектоидные – перлит+цементит вторичный в виде сетки по границам зерен.

В доэвтектических чугунах в интервале температур 1147–727°С при охлаждении из аустенита выделяется цементит вторичный, вследствие уменьшения растворимости углерода (линия ES). По достижении температуры 727°С (линия PSK) аустенит, обедненный углеродом до 0,8% (точка S), превращается в перлит. Таким образом, после окончательного охлаждения структура доэвтектических чугунов состоит из перлита, цементита вторичного и ледебурита превращенного (перлит+цементит).

Структура эвтектических чугунов при температурах ниже 727°С состоит из ледебурита превращенного. Заэвтектический чугун при температурах ниже 727°С состоит из ледебурита превращенного и цементита первичного.

Рисунок 3: а-диаграмма железо-цементит, б-кривая охлаждения для сплава, содержащего 0,8% углерода

Правило фаз устанавливает зависимость между числом степеней свободы, числом компонентов и числом фаз и выражается уравнением:

C = K + 1 – Ф,

где С – число степеней свободы системы;

К – число компонентов, образующих систему;

1 – число внешних факторов (внешним фактором считаем только температуру, так как давление за исключением очень высокого мало влияет на фазовое равновесие сплавов в твердом и жидком состояниях);

Ф – число фаз, находящихся в равновесии.

Сплав железа с углеродом, содержащий 0,8%С, называется эвтектоидной сталью. Его структура при комнатной температуре перлит.

ВОПРОС 4. С помощью диаграммы состояния железо-цементит установите температуру полного и неполного отжига и нормализации для стали 20, Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите структуру и свойства стали.

Критические точки Ас1 и Ас3 для стали 20:

Ас1 = 730°С; Ас3 = 790°С.

Полный отжиг заключается в нагреве доэвтектоидной стали на 30-50°С выше температуры, соответствующей точке Ас3, выдержке при этой температуре для полного прогрева и завершения фазовых превращений в объеме металла и последующем медленном охлаждении. Температура полного отжига стали 20 составляет 820-850°С. После отжига сталь имеет низкую твердость и прочность при высокой пластичности. При фазовой перекристаллизации измельчается зерно и устраняется видманштеттова структура и строчечность, вызванная ликвацией, и другие неблагоприятные структуры стали. Структура после полного отжига: перлит и феррит.

Неполный отжиг отличается от полного тем, что сталь нагревают до более низкой температуры (немного выше точки Ас1). При этом происходит частичная перекристаллизация перлитной составляющей. Неполному отжигу подвергают доэвтектоидные стали с целью снятия внутренних напряжений и улучшения обрабатываемости резанием в том случае, если предварительная горячая обработка не привела к образованию крупного зерна. Температура неполного отжига стали 20 составляет 740-760°С. После отжига сталь имеет низкую твердость и прочность при высокой пластичности. Структура после полного отжига: перлит и феррит.

Нормализацией называется доэвтектоидной стали нагрев до температуры выше Аc3 на 40-50°С с последующим охлаждением на воздухе. При нормализации происходит перекристаллизация стали, устраняющая крупнозернистую структуру, полученную при литье или ковке. В результате охлаждения на воздухе распад аустенита на ферритно-цементитную смесь происходит при более низких температурах, а, следовательно, повышается дисперсность смеси. Доэвтектоидные стали подвергают нормализации вместо отжига. В результате твердость немного возрастает, но улучшается качество поверхности при резании. Температура нормализации для стали 20 составляет 830-860°С. Структура после полного отжига: перлит и феррит.

ВОПРОС 5. Почему для изготовления инструмента применяется сталь с исходной структурой зернистого перлита? В результате какой термической обработки можно получить эту структуру? Приведите конкретный режим для любой инструментальной стали.

При работе режущий инструмент может подвергаться толчкам и ударам, следовательно, он должен быть вязким. При низкой вязкости образуются трещины, происходит выкрашивание и поломка инструмента. При выборе марки стали для режущего инструмента необходимо учитывать не только основные эксплуатационные свойства сталей, перечисленные выше, но и технологические свойства, которые характеризуют поведение стали при изготовлении инструмента и его термической обработке: закаливаемость — способность стали приобретать при закалке высокую твердость и мартен ситную структуру; прокаливаемость — способность стали закаливаться на определенную глубину; склонность к деформации при термической обработке, т. е. склонность к изменению размеров под влиянием возникающих напряжений как тепловых, так и структурных; стойкость против образования трещин, которые могут возникать как при закалке, так и при шлифовании готового инструмента под влиянием напряжений; усложнение формы и увеличение сечения инструмента повышают чувствительность к трещинам; стойкость против окисления и обезуглероживания (которые происходят в результате взаимодействия инструмента с внешней средой при термической обработке); обрабатываемость резанием и давлением и др.

Качество готового инструмента в большой степени зависит от качества стали, из которой изготовляют инструмент. Несмотря на то, что весь выплавляемый металл контролируют на металлургических заводах, следует дополнительно контролировать металл, поступающий в инструментальное производство, в связи со сложностью и высокой стоимостью изготовления инструмента. Чтобы определить качество стали в состоянии поставки, контролируют ее химический состав, механические свойства, макро- и микроструктуру, глубину обезуглероженного слоя, прокаливаемость, теплостойкость и т. д. Особенно тщательно контролируют сталь, предназначенную для изготовления сложного, дорогостоящего инструмента.

Отклонение химического состава от установленного стандартом затрудняет выполнение термической обработки и требует изменения режимов; возникает необходимость многократной переработки, что увеличивает процент брака, повышает стоимость обработки и не всегда приводит к желаемым результатам.

Иногда после закалки быстрорежущая сталь получается хрупкой с грубым зернистым изломом, называемым нафталинистым. Причины образования нафталинистого излома — слишком высокая температура (выше 1050—1100 С) конца горячей обработки с небольшой степенью деформации при последнем обжатии или повторная закалка без промежуточного отжига. Устранить возникший нафталинистый излом трудно, и следы крупнозернистости полностью не устраняются даже после двух- и трехкратного отжига.

К недостаткам углеродистых сталей следует отнести узкий интервал температур отжига на структуру зернистого перлита; повышенную склонность к возникновению напряжений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Дриц М. Е., Москалев М.А. Технология конструкционных материалов и материаловедение – М., 1990. – 447 с.: ил.

2. Гуляев А.П. Материаловедение: учебник для вузов. – М.: Металлургия, 1986. – 544с.

3. Солнцев Ю.П., Пряхин Е. И., Войткун Ф.: Материаловедение: учебник для вузов/ под.ред. Солнцева Ю.П. – М.: МИСиС, 1999. – 600с.: ил.

4. Лахтин Ю. М., Леонтьева В.В. Материаловедение: учебник для вузов. – М.: Машиностроение, 1990. – 528с.: ил.

5. Технология конструкционных материалов: учебник / Г.А. Прейс,

Н. А. Сологуб, И.А. Рожнецкий и др. – К.: Высш. шк., 1991. – 391 с.: ил.

6. Материаловедение: учебник для вузов/ под общ.ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина – 5 е изд. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. — 648.: ил.

7. Пейсахова А.М., Кучер А.М. Материаловедение и технология конструкционных материалов.учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2003.– 407с.

8. Технология конструкционных материалов и материаловедение: метод.указания и контрольные задания для студентов машиностроительных специальностей заочной формы обучения для высших учебных заведений / под ред. Л. Н. Бухаркина. – М.: Высш. шк., 1984. – 87с., ил.

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 214; Нарушение авторских прав

Охарактеризуйте особенности металлического типа связи и основные свойства металлов.

Свойства обусловлены особенностями строения металлов. Согласно теории металлического состояния, металл представляет собой вещество, состоящее из положительных ядер, вокруг которых по орбиталям вращаются электроны. На последнем уровне число электронов невелико и они слабо связаны с ядром. Эти электроны имеют возможность перемещаться по всему объему металла, т.е. принадлежать целой совокупности атомов.

Металлы в твердом и отчасти в жидком состоянии обладают рядом характерных свойств:

– высокими теплопроводностью и электрической проводимостью;

– положительным температурным коэффициентом электрического сопротивления; с повышением температуры электрическое сопротивление чистых металлов возрастает; большое число металлов обладают сверхпроводимостью (у этих металлов при температуре, близкой к абсолютному нулю, электрическое сопротивление падает скачкообразно, практически до нуля);

– термоэлектронной эмиссией, т. е. способностью испускать электроны при нагреве;

– хорошей отражательной способностью: металлы непрозрачны и обладают металлическим блеском;

– повышенной способностью к пластической деформации.

Таким образом, пластичность, теплопроводность и электропроводность обеспечиваются наличием «электронного газа».

Какими стандартными характеристиками механических свойств оценивается прочность металлов и сплавов? Как эти характеристики определяются?

Прочность – свойство материалов в определенных условиях и пределах, не разрушаясь, воспринимать те или иные воздействия.

Диаграмма растяжения образца из низкоуглеродистой стали

Рисунок 1 – Диаграмма растяжения образца из низкоуглеродистой стали

Механические свойства стали (в т. ч. и прочность) обычно определяют по условной диаграмме растяжения. ГОСТ 1497-84 регламентирует следующие прочностные свойства:

– временное сопротивление разрыву (или предел прочности при растяжении) σВ – условное напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке PD, предшествующей разрушению образца: σB = PD/F0 кгс/мм2;

– предел текучести σТ (физический) – наименьшее условное напряжение, при котором образец деформируется без заметного увеличения растягивающей нагрузки: σT=PC/F0 кгс/мм2; его определяют для низкоуглеродистой отожженной стали;

– предел текучести σ0,2 (условный) – напряжение, при котором остаточная деформация составляет 0,2% первоначальной расчетной длины; его определяют для большинства марок конструкционной среднеуглеродистой и легированной стали, у которых на диаграмме растяжения отсутствует «площадка текучести». Для определения условного предела текучести от начала координат диаграммы растяжения по оси абсцисс откладывают в соответствующем масштабе отрезок, составляющий 0,2% первоначальной длины; через полученную точку проводят прямую, параллельную начальному линейному участку (ОА) диаграммы (до пересечения с диаграммой). Ордината точки пересечения и соответствует условному пределу текучести σ0,2. Предел текучести σ0,2 можно определить по формуле σ0,2 = P0,2/F0 кгс/мм2;

– предел пропорциональности σп.ц. (условный) – напряжение, при котором отклонение от линейной зависимости между нагрузкой и деформацией достигает такой величины, что тангенс угла наклона диаграммы растяжения к оси нагрузок увеличивается на 50% по отношению к тангенсу угла между начальным линейным участком диаграммы и осью нагрузок. Допуск на увеличение тангенса этого угла может быть равным 10 или 25% (при наличии особых указаний в технических условиях). Величину допуска указывают в обозначении (например, σп.ц. 10; σп.ц. 25);

– предел упругости (условный) σ0,05 – напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,05% первоначальной длины образца. Величину условного предела упругости определяют по той же методике, что и величину условного предела текучести;

– истинное сопротивление разрыву Sк – напряжение, определяемое отношением нагрузки Рк в момент разрыва к фактической площади поперечного сечения образца в месте разрыва Fк: Sк = Рк/Fк кгс/мм2.

Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 4,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

Первичная кристаллизация сплавов системы железо-углерод начинается по достижении температур, соответствующих линии ABCD (линии ликвидус), и заканчивается при температурах, образующих линию AHJECF (линию солидус).

При кристаллизации сплавов по линии АВ из жидкого раствора выделяются кристаллы твердого раствора углерода в α-железе (δ-раствор). Процесс кристаллизации сплавов с содержанием углерода до 0,1 % заканчивается по линии АН с образованием α (δ)-твердого раствора. На линии HJB протекает перитектическое превращение, в результате которого образуется твердый раствор углерода в γ-железе, т. е. аустенит. Процесс первичной кристаллизации сталей заканчивается по линии AHJE.

При температурах, соответствующих линии ВС, из жидкого раствора кристаллизуется аустенит. В сплавах, содержащих от 4,3 % до 6,67 % углерода, при температурах, соответствующих линии CD, начинают выделяться кристаллы цементита первичного. Цементит, кристаллизующийся из жидкой фазы, называется первичным. B точке С при температуре 1147°С и концентрации углерода в жидком растворе 4,3 % образуется эвтектика, которая называется ледебуритом. Эвтектическое превращение с образованием ледебурита можно записать формулой ЖР4,3Л[А2,14+Ц6,67]. Процесс первичной кристаллизации чугунов заканчивается по линии ECF образованием ледебурита.

Таким образом, структура чугунов ниже 1147°С будет: доэвтектических — аустенит + ледебурит, эвтектических — ледебурит и заэвтектических — цементит (первичный) + ледебурит.

Превращения, происходящие в твердом состоянии, называются вторичной кристаллизацией. Они связаны с переходом при охлаждении γ-железа в α-железо и распадом аустенита.

Линия GS соответствует температурам начала превращения аустенита в феррит. Ниже линии GS сплавы состоят из феррита и аустенита.

Линия ЕS показывает температуры начала выделения цементита из аустенита вследствие уменьшения растворимости углерода в аустените с понижением температуры. Цементит, выделяющийся из аустенита, называется вторичным цементитом.

В точке S при температуре 727°С и концентрации углерода в аустените 0,8 % образуется эвтектоидная смесь состоящая из феррита и цементита, которая называется перлитом. Перлит получается в результате одновременного выпадения из аустенита частиц феррита и цементита. Процесс превращения аустенита в перлит можно записать формулой А0,8П[Ф0,03+Ц6,67].

Линия PQ показывает на уменьшение растворимости углерода в феррите при охлаждении и выделении цементита, который называется третичным цементитом.

Следовательно, сплавы, содержащие менее 0,008% углерода (точкаQ), являются однофазными и имеют структуру чистого феррита, а сплавы, содержащие углерод от 0,008 до 0,03% – структуру феррит + цементит третичный и называются техническим железом.

Доэвтектоидные стали при температуре ниже 727ºС имеют структуру феррит + перлит и заэвтектоидные – перлит + цементит вторичный в виде сетки по границам зерен.

В доэвтектических чугунах в интервале температур 1147–727ºС при охлаждении из аустенита выделяется цементит вторичный, вследствие уменьшения растворимости углерода(линия ES). По достижении температуры 727ºС (линия PSK) аустенит, обедненный углеродом до 0,8% (точка S), превращаясь в перлит. Таким образом, после окончательного охлаждения структура доэвтектических чугунов состоит из перлита, цементита вторичного и ледебурита превращенного (перлит+цементит).

Структура эвтектических чугунов при температурах ниже 727ºС состоит из ледебурита превращенного. Заэвтектический чугун при температурах ниже 727ºС состоит из ледебурита превращенного и цементита первичного.

Рисунок 2: а — диаграмма железо-цементит, б — кривая охлаждения для сплава, содержащего 4,8% углерода

Правило фаз устанавливает зависимость между числом степеней свободы, числом компонентов и числом фаз и выражается уравнением:

C = K + 1 – Ф,

где С – число степеней свободы системы;

К – число компонентов, образующих систему;

1 – число внешних факторов (внешним фактором считаем только температуру, так как давление за исключением очень высокого мало влияет на фазовое равновесие сплавов в твердом и жидком состояниях);

Ф – число фаз, находящихся в равновесии.

Сплав железа с углеродом, содержащий 4,8 %С, называется заэвтектическим чугуном. Его структура при комнатной температуре Цементит (первичный) + Ледебурит(П+Fe3C).

С помощью диаграммы состояния железо-карбид железа установите температуру полного и неполного отжига и нормализации стали 20. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите структуру и свойства стали.

Полный отжиг.

При полном отжиге доэвтектоидная сталь нагревается выше АС3 на 30-50°С, выдерживается при этой температуре до полного прогрева и медленно охлаждается. В этом случае ферритно-перлитная структура переходит при нагреве в аустенитную, а затем при медленном охлаждении превращается обратно в феррит и перлит. Происходит полная перекристаллизация.

Основные цели полного отжига: устранение пороков структуры, возникших при предыдущей обработке металла (литье, горячей деформации, сварке и термообработке), смягчение стали перед обработкой резанием и снятие внутренних напряжений.

Для стали 20 отжиг проводится при температуре 880-900 °С.

Неполный отжиг.

Заключается в нагреве выше АС1 и медленном охлаждении. При этом происходит частичная перекристаллизация перлитной составляющей.

Неполному отжигу подвергаются доэвтектоидные стали с целью снятия внутренних напряжений и улучшения обрабатываемости резанием в том случае, если предварительная горячая обработка не привела к образованию крупного зерна.

Для стали 20 неполный отжиг проводится при температуре 760-790°С.

Нормализация.

Нормализация заключается в нагреве доэвтектоидной стали до температуры, превышающей точку АС3 на 40-50 °С, в непродолжительной выдержке для прогрева садки и завершения фазовых превращений и охлаждении на воздухе. Нормализация вызывает полную фазовую перекристаллизацию стали и устраняет крупнозернистую структуру, полученную при литье, прокатке, ковке или штамповке. Нормализацию широко применяют для улучшения свойств стальных отливок вместо закалки и отпуска.

Ускоренное охлаждение на воздухе приводит к распаду аустенита при более низких температурах, что повышает дисперсность феррито-цементитной структуры и увеличивает количество перлита или, точнее, сорбита или троостита. Это повышает прочность и твердость нормализованной средне- и высокоуглеродистой стали по сравнению с отожженной.

Нормализация горячекатаной стали повышает ее сопротивление хрупкому разрушению, что характеризуется снижением порога хладноломкости и повышением работы развития трещины.

Назначение нормализации различно в зависимости от состава стали. Для низкоуглеродистых сталей нормализацию применяют вместо отжига. При повышении твердости нормализация обеспечивает большую производительность при обработке резанием и получение более чистой поверхности. Для стали 20 нормализация проводится при температуре 900-920 °С.

Почему для изготовления инструмента применяется сталь с исходной структурой зернистого перлита? В результате какой термической обработки можно получить эту структуру? Приведите конкретный режим для любой инструментальной стали.

Углеродистые инструментальные стали У8 (У8А), У10 (У10А), У11 (У11А), У12 (У12А) и У13 (У13А) вследствие малой устойчивости переохлажденного аустенита имеют небольшую прокаливаемость, и поэтому эти стали применяются для инструментов небольших размеров.

Для заэвтектоидных сталей полный отжиг с нагревом выше Аст (линия ES) вообще не используют, так как при медленном охлаждении после такого нагрева образуется грубая сетка вторичного цементита, ухудшающая механические свойства. К заэвтектоидным углеродистым сталям широко применяют отжиг с нагревом до 740—780 °С и последующим медленным охлаждением. После такого нагрева в аустените остается большое число нерастворившихся включений цементита, которые служат центрами кристаллизации во время распада аустенита при охлаждении.

В результате образуется структура зернистого перлита (сферодита), почему этот отжиг и называют сфероидизирующим. Мелкие частицы цементита при температуре отжига в интервале А1–Аст получаются в результате деления цементитных пластин.

Для режима сфероидизирующего отжига заэвтектоидных сталей характерен узкий температурный «интервал отжигаемости». Нижняя его граница должна находиться выше точки А1, а верхняя граница не должна быть слишком высокой, так как иначе из-за растворения в аустените центров карбидного выделения при охлаждении образуется пластинчатый перлит. Так как точки Аст и А1 сходятся при эвтектоидной концентрации, то у сталей, близких к эвтектоидному составу, «интервал отжигаемости» особенно узок. Например, для сталей У9А и У10А границы этого интервала 740-750 °С, в то время как для сталей У11А, У12А и У13А они находятся в пределах 750-780 °С.

Конечная структура зависит от скорости охлаждения и температуры сфероидизирующего отжига. Чем меньше скорость охлаждения, тем до больших размеров вырастают глобули карбида при распаде аустенита. Регулируя скорость охлаждения, можно получать структуры глобулярного перлита от точечного до крупнозернистого. Более мелкозернистый перлит обладает повышенной твердостью.

С повышением температуры отжига до 800-820 °С твердость снижается из-за развития сфероидизации, а при дальнейшем увеличении температуры отжига твердость растет из-за появления все в большем количестве пластинчатого перлита.

Сфероидизирующему отжигу подвергают углеродистые и легированные инструментальные и шарикоподшипниковые стали.

Сталь со структурой зернистого перлита обладает наименьшей твердостью, легче обрабатывается резанием. Кроме того, зернистый перлит является оптимальной исходной структурой перед закалкой. При исходной структуре зернистого перлита меньше склонность к росту аустенитного зерна, шире допустимый интервал закалочных температур, меньше склонность к растрескиванию при закалке, выше прочность и вязкость закаленной стали (мелкие глобули равномерно распределены в мартенсите закаленной заэвтектоидной стали.

Поэтому металлургические заводы поставляют отожженную инструментальную сталь со структурой зернистого перлита.