Какие свойства земной коры

Çåìíàÿ êîðà èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ íàøåé æèçíè, äëÿ èññëåäîâàíèé íàøåé ïëàíåòû.

Çåìíàÿ êîðà èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ íàøåé æèçíè, äëÿ èññëåäîâàíèé íàøåé ïëàíåòû.

Ýòî ïîíÿòèå òåñíî ñâÿçàíî ñ äðóãèìè, õàðàêòåðèçóþùèìè ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå âíóòðè è íà ïîâåðõíîñòè Çåìëè.

Çåìëÿ èìååò öåëîñòíóþ è íåïðåðûâíóþ îáîëî÷êó, â êîòîðóþ âõîäÿò: çåìíàÿ êîðà, òðîïîñôåðà è ñòðàòîñôåðà, ÿâëÿþùèåñÿ íèæíåé ÷àñòüþ àòìîñôåðû, ãèäðîñôåðà, áèîñôåðà è àíòðîïîñôåðà.

Îíè òåñíî âçàèìîäåéñòâóþò, ïðîíèêàÿ äðóã â äðóãà è ïîñòîÿííî îáìåíèâàÿñü ýíåðãèåé è âåùåñòâîì.

Çåìíîé êîðîé ïðèíÿòî íàçûâàòü âíåøíþþ ÷àñòü ëèòîñôåðû — òâåðäîé îáîëî÷êè ïëàíåòû. Áîëüøóþ ÷àñòü åå âíåøíåé ñòîðîíû ïîêðûâàåò ãèäðîñôåðà. Íà îñòàëüíóþ, ìåíüøóþ ÷àñòü âîçäåéñòâóåò àòìîñôåðà.

ñëîè çåìíîé êîðû ôîòî

Ïîä êîðîé Çåìëè íàõîäèòñÿ áîëåå ïëîòíàÿ è òóãîïëàâêàÿ ìàíòèÿ. Èõ ðàçäåëÿåò óñëîâíàÿ ãðàíèöà, íàçâàííàÿ èìåíåì õîðâàòñêîãî ó÷åíîãî Ìîõîðîâè÷à. Åå îñîáåííîñòü — â ðåçêîì óâåëè÷åíèè ñêîðîñòè ñåéñìè÷åñêèõ êîëåáàíèé.

×òîáû ïîëó÷èòü ïðåäñòàâëåíèå î çåìíîé êîðå, èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå íàó÷íûå ìåòîäû. Îäíàêî ïîëó÷åíèå êîíêðåòíûõ ñâåäåíèé âîçìîæíî ëèøü ñïîñîáàìè áóðåíèÿ íà áîëüøóþ ãëóáèíó.

Îäíîé èç çàäà÷ òàêîãî èññëåäîâàíèÿ áûëî óñòàíîâëåíèå ïðèðîäû ãðàíèöû ìåæäó âåðõíåé è íèæíåé êîíòèíåíòàëüíîé êîðîé. Îáñóæäàëèñü âîçìîæíîñòè ïðîíèêíîâåíèÿ â âåðõíþþ ìàíòèþ ñ ïîìîùüþ ñàìîíàãðåâàþùèõñÿ êàïñóë èç òóãîïëàâêèõ ìåòàëëîâ.

Ïîä êîíòèíåíòàìè âûäåëÿþòñÿ åå îñàäî÷íûé, ãðàíèòíûé è áàçàëüòîâûé ñëîè, òîëùèíà êîòîðûõ â ñîâîêóïíîñòè ñîñòàâëÿåò äî 80 êì. Ãîðíûå ïîðîäû, íàçûâàåìûå îñàäî÷íûìè, îáðàçîâàëèñü â ðåçóëüòàòå îñàæäåíèÿ âåùåñòâ íà ñóøå è â âîäå. Ðàñïîëàãàþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ïëàñòàìè.

ñòðîåíèå çåìíîé êîðû ôîòî

Çäåñü âñòðå÷àþòñÿ:

- ãëèíû

- ãëèíèñòûå ñëàíöû

- ïåñ÷àíèêè

- êàðáîíàòíûå ïîðîäû

- ïîðîäû âóëêàíè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ

- êàìåííûé óãîëü è äðóãèå ïîðîäû.

Îñàäî÷íûé ñëîé ïîìîãàåò ãëóáæå óçíàòü î ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ íà çåìëå, êîòîðûå áûëè íà ïëàíåòå â íåçàïàìÿòíûå âðåìåíà. Ó òàêîãî ñëîÿ ìîæåò áûòü ðàçëè÷íàÿ òîëùèíà.  íåêîòîðûõ ìåñòàõ åãî ìîæåò íå áûòü âîîáùå, â äðóãèõ, ïðåèìóùåñòâåííî áîëüøèõ óãëóáëåíèÿõ, ìîæåò ñîñòàâëÿòü 20-25 êì.

Âàæíûì ýíåðãåòè÷åñêèì èñòî÷íèêîì äëÿ îáèòàòåëåé Çåìëè ÿâëÿåòñÿ òåïëî åå êîðû.

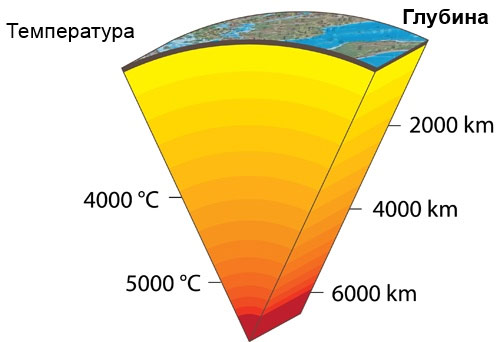

Òåìïåðàòóðà óâåëè÷èâàåòñÿ ïî ìåðå óãëóáëåíèÿ â íåå. Ñàìûé áëèçêèé ê ïîâåðõíîñòè 30-ìåòðîâûé ñëîé, èìåíóåìûé ãåëèîìåòðè÷åñêèì, ñâÿçàí ñ òåïëîì ñîëíöà è êîëåáëåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñåçîíà.

ñëåäóþùåì, áîëåå òîíêîì ñëîå, êîòîðûé óâåëè÷èâàåòñÿ â êîíòèíåíòàëüíîì êëèìàòå, òåìïåðàòóðà ïîñòîÿííà è ñîîòâåòñòâóåò ïîêàçàòåëÿì êîíêðåòíîãî ìåñòà èçìåðåíèÿ.

ãåîòåðìè÷åñêîì ñëîå êîðû òåìïåðàòóðà ñâÿçàíà ñ âíóòðåííèì òåïëîì ïëàíåòû è ðàñòåò ïî ìåðå óãëóáëåíèÿ â íåå. Îíà â ðàçíûõ ìåñòàõ ðàçíàÿ è çàâèñèò îò ñîñòàâà ýëåìåíòîâ, ãëóáèíû è óñëîâèé èõ ðàñïîëîæåíèÿ.

òåìïåðàòóðà çåìëè ôîòî

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òåìïåðàòóðà â ñðåäíåì ïîâûøàåòñÿ íà òðè ãðàäóñà ïî ìåðå óãëóáëåíèÿ íà êàæäûå 100 ìåòðîâ.  îòëè÷èå îò êîíòèíåíòàëüíîé ÷àñòè òåìïåðàòóðà ïîä îêåàíàìè ðàñòåò áûñòðåå.

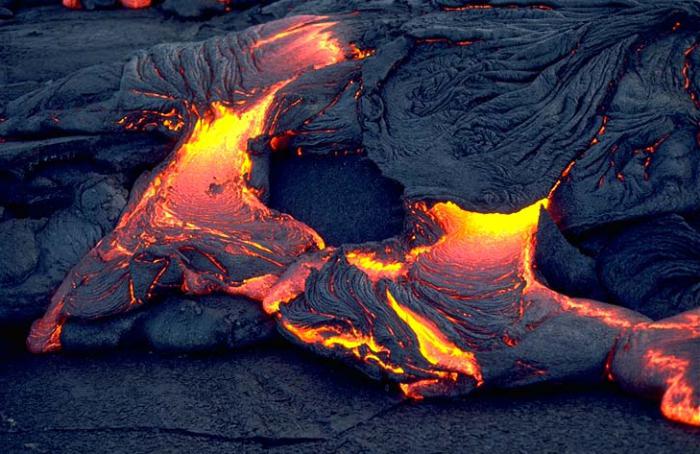

Ïîñëå ëèòîñôåðû ðàñïîëàãàåòñÿ ïëàñòè÷íàÿ âûñîêîòåìïåðàòóðíàÿ îáîëî÷êà, òåìïåðàòóðà, êîòîðîé ñîñòàâëÿåò 1200 ãðàäóñîâ. Íàçûâàåòñÿ îíà àñòåíîñôåðîé.  íåé åñòü ìåñòà ñ ðàñïëàâëåííîé ìàãìîé.

Ïðîíèêàÿ â çåìíóþ êîðó, àñòåíîñôåðà ìîæåò èçëèâàòü ðàñïëàâëåííóþ ìàãìó, âûçûâàÿ ÿâëåíèÿ âóëêàíèçìà.

Çåìíàÿ êîðà îáëàäàåò ìàññîé ìåíåå ïîë-ïðîöåíòà âñåé ìàññû ïëàíåòû. Îíà ÿâëÿåòñÿ íàðóæíîé îáîëî÷êîé êàìåííîãî ñëîÿ, â êîòîðîì ïðîèñõîäèò äâèæåíèÿ âåùåñòâà. Ýòîò ñëîé, êîòîðûé èìååò ïëîòíîñòü âäâîå ìåíüøóþ, ÷åì ó Çåìëè. Åãî òîëùèíà ìåíÿåòñÿ â ïðåäåëàõ 50-200 êì.

Óíèêàëüíîñòü çåìíîé êîðû â òîì, ÷òî îíà ìîæåò áûòü êîíòèíåíòàëüíîãî è îêåàíè÷åñêîãî òèïîâ. Ó êîíòèíåíòàëüíîé êîðû òðè ñëîÿ, âåðõíèé èç êîòîðûõ ñôîðìèðîâàí çà ñ÷åò îñàäî÷íûõ ïîðîä. Îêåàíè÷åñêàÿ êîðà ñðàâíèòåëüíî ìîëîäà è åå òîëùèíà ìåíÿåòñÿ íåçíà÷èòåëüíî. Îáðàçóåòñÿ îíà çà ñ÷åò âåùåñòâ ìàíòèè èç îêåàíè÷åñêèõ õðåáòîâ.

çåìíàÿ êîðà õàðàêòåðèñòèêà ôîòî

Òîëùèíà ñëîÿ êîðû ïîä îêåàíàìè ñîñòàâëÿåò 5-10 êì. Åå îñîáåííîñòü â ïîñòîÿííûõ ãîðèçîíòàëüíûõ è êîëåáàòåëüíûõ äâèæåíèÿõ. Áîëüøóþ ÷àñòü êîðû ïðåäñòàâëÿþò áàçàëüòû.

Âíåøíÿÿ ÷àñòü çåìíîé êîðû ÿâëÿåòñÿ òâåðäîé îáîëî÷êîé ïëàíåòû. Åå còðîåíèå îòëè÷àåòñÿ íàëè÷èåì ïîäâèæíûõ îáëàñòåé è îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíûõ ïëàòôîðì. Ëèòîñôåðíûå ïëèòû äâèãàþòñÿ îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà. Äâèæåíèå ýòèõ ïëèò ìîæåò âûçûâàòü çåìëåòðÿñåíèÿ è äðóãèå êàòàêëèçìû. Çàêîíîìåðíîñòè òàêèõ äâèæåíèé èññëåäóþòñÿ òåêòîíè÷åñêîé íàóêîé.

Ê îñíîâíûì ôóíêöèÿì çåìíîé êîðû ïðèíÿòî îòíîñèòü:

- ðåñóðñíóþ;

- ãåîôèçè÷åñêóþ;

- ãåîõèìè÷åñêóþ.

Ïåðâàÿ èç íèõ îáîçíà÷àåò íàëè÷èå ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà Çåìëè. Îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé â ïåðâóþ î÷åðåäü ñîâîêóïíîñòü çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, íàõîäÿùèõñÿ â ëèòîñôåðå. Êðîìå òîãî, ðåñóðñíàÿ ôóíêöèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðÿä ôàêòîðîâ ñðåäû îáèòàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ æèçíü ÷åëîâåêà è äðóãèõ áèîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ. Îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ òåíäåíöèÿ îáðàçîâàíèÿ äåôèöèòà òâåðäîé ïîâåðõíîñòè.

òàê äåëàòü íåëüçÿ. ñïàñåì íàøó Çåìëþ ôîòî

Òåïëîâûå, øóìîâûå è ðàäèàöèîííûå ýôôåêòû ðåàëèçóþò ãåîôèçè÷åñêóþ ôóíêöèþ. Íàïðèìåð, âîçíèêàåò ïðîáëåìà åñòåñòâåííîãî ðàäèàöèîííîãî ôîíà, êîòîðûé íà çåìíîé ïîâåðõíîñòè â îñíîâíîì áåçîïàñåí. Îäíàêî â òàêèõ ñòðàíàõ êàê Áðàçèëèÿ è Èíäèÿ îí â ñîòíè ðàç ìîæåò ïðåâûøàòü äîïóñòèìûé. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî åãî èñòî÷íèêîì ÿâëÿåòñÿ ðàäîí è ïðîäóêòû åãî ðàñïàäà, à òàêæå íåêîòîðûå âèäû ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ãåîõèìè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ñâÿçàíà ñ ïðîáëåìàìè õèìè÷åñêîãî çàãðÿçíåíèÿ, âðåäíîãî äëÿ ÷åëîâåêà è äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé æèâîòíîãî ìèðà.  ëèòîñôåðó ïîïàäàþò ðàçëè÷íûå âåùåñòâà, îáëàäàþùèå òîêñè÷åñêèìè, êàíöåðîãåííûìè è ìóòàãåííûìè ñâîéñòâàìè.

Îíè áåçîïàñíû, êîãäà íàõîäÿòñÿ â íåäðàõ ïëàíåòû. Èçâëå÷åííûå èç íèõ öèíê, ñâèíåö, ðòóòü, êàäìèé è äðóãèå òÿæåëûå ìåòàëëû ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü áîëüøóþ îïàñíîñòü.  ïåðåðàáîòàííîì òâåðäîì, æèäêîì è ãàçîîáðàçíîì âèäå îíè ïîïàäàþò â îêðóæàþùóþ ñðåäó.

ñðàâíåíèè ñ ìàíòèåé è ÿäðîì êîðà Çåìëè ÿâëÿåòñÿ õðóïêèì, æåñòêèì è òîíêèì ñëîåì. Îíà ñîñòîèò èç ñðàâíèòåëüíî ëåãêîãî âåùåñòâà, âêëþ÷àþùåãî â ñâîé ñîñòàâ ïîðÿäêà 90 ïðèðîäíûõ ýëåìåíòîâ. Îíè ñîäåðæàòñÿ â ðàçíûõ ìåñòàõ ëèòîñôåðû è ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ êîíöåíòðàöèè.

ñîñòàâ çåìíîé êîðû ôîòî

Îñíîâíûìè ÿâëÿþòñÿ:

êèñëîðîä

êðåìíèé

àëþìèíèé,

æåëåçî,

êàëèé,

êàëüöèé,

íàòðèé

ìàãíèé.

98 ïðîöåíòîâ çåìíîé êîðû ñîñòîèò èç íèõ.  òîì ÷èñëå îêîëî ïîëîâèíû ñîñòàâëÿåò êèñëîðîä, ñâûøå ÷åòâåðòè — êðåìíèé. Áëàãîäàðÿ èõ êîìáèíàöèÿì îáðàçóþòñÿ òàêèå ìèíåðàëû êàê àëìàç, ãèïñ, êâàðö è ïð. Íåñêîëüêèõ ìèíåðàëîâ ìîãóò îáðàçîâàòü ãîðíóþ ïîðîäó.

- Ñâåðõãëóáîêàÿ ñêâàæèíà íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå äàëà âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îáðàçöàìè ìèíåðàëîâ ñ 12-êèëîìåòðîâîé ãëóáèíû, ãäå áûëè îáíàðóæåíû ïîðîäû, áëèçêèå ê ãðàíèòàì è ãëèíèñòûì ñëàíöàì.

- Ñàìàÿ áîëüøàÿ òîëùèíà êîðû (îêîëî 70 êì) âûÿâëåíà ïîä ãîðíûìè ñèñòåìàìè. Ïîä ðàâíèííûìè ó÷àñòêàìè îíà 30-40 êì, à ïîä îêåàíàìè — ëèøü 5-10 êì.

- Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êîðû îáðàçóåò äðåâíèé íèçêîïëîòíûé âåðõíèé ñëîé, ñîñòîÿùèé ïðåèìóùåñòâåííî èç ãðàíèòîâ è ãëèíèñòûõ ñëàíöåâ.

- Ñòðóêòóðà çåìíîé êîðû íàïîìèíàåò êîðó ìíîãèõ ïëàíåò, â òîì ÷èñëå íà Ëóíå è èõ ñïóòíèêàõ.

Земная кора в научном понимании представляет собой самую верхнюю и твердую геологическую часть оболочки нашей планеты.

Научные исследования позволяют изучить ее досконально. Этому способствуют многократные бурения скважин как на континентах, так и на океанском дне. Строение земли и земной коры на различных участках планеты отличаются и и по составу, и по характеристикам. Верхней границей земной коры является видимый рельеф, а нижней — зона разделения двух сред, которая также известна как поверхность Мохоровичича. Часто ее называют просто «граница М». Это наименование она получила благодаря хорватскому сейсмологу Мохоровичичу А. Он долгие годы наблюдал за скоростью сейсмических движений в зависимости от уровня глубины. В 1909 году он установил наличие разницы между земной корой и раскаленной мантией Земли. Граница М пролегает на том уровне, где скорость сейсмических волн повышается с 7.4 до 8.0 км/с.

Химический состав Земли

Изучая оболочки нашей планеты, ученые делали интересные и даже потрясающие выводы. Особенности строения земной коры делают ее схожей с такими же участками на Марсе и Венере. Более чем 90 % составляющих элементов ее представлены кислородом, кремнием, железом, алюминием, кальцием, калием, магнием, натрием. Сочетаясь между собой в различных комбинациях, они образуют однородные физические тела — минералы. Они могут войти в состав горных пород в разных концентрациях. Строение земной коры весьма неоднородно. Так, горные породы в обобщенном виде представляют собой агрегаты более-менее постоянного химического состава. Это самостоятельные геологические тела. Под ними понимается четко очерченная область земной коры, имеющая в своих границах одинаковое происхождение, возраст.

Горные породы по группам

1. Магматические. Название говорит само за себя. Они возникают из остывшей магмы, вытекающей из жерла древних вулканов. Строение этих пород напрямую зависит от скорости застывания лавы. Чем она больше, тем меньше кристаллы вещества. Гранит, например, сформировался в толще земной коры, а базальт появился в результате постепенного излияния магмы на ее поверхность. Многообразие таких пород довольно велико. Рассматривая строение земной коры, мы видим, что она состоит из магматических минералов на 60 %.

2. Осадочные. Это породы, которые стали результатом постепенного отложения на суше и дне океана обломков тех или иных минералов. Это могут быть как рыхлые компоненты (песок, галька), сцементированные (песчаник), остатки микроорганизмов (каменный уголь, известняк), продукты химических реакций (калийная соль). Они составляют до 75 % всей земной коры на материках.

По физиологическому способу образования осадочные породы делятся на:

- Обломочные. Это остатки различных горных пород. Они разрушались под воздействием природных факторов (землетрясение, тайфун, цунами). К ним можно отнести песок, гальку, гравий, щебень, глину.

- Химические. Они постепенно образуются из водных растворов тех или иных минеральных веществ (соли).

- Органические или биогенные. Состоят из останков животных или растений. Это горючие сланцы, газ, нефть, уголь, известняк, фосфориты, мел.

3. Метаморфические породы. В них могут превращаться другие компоненты. Это происходит под воздействием изменяющейся температуры, большого давления, растворов или газов. Например, из известняка можно получить мрамор, из гранита — гнейс, из песка — кварцит.

Минералы и горные породы, которые человечество активно использует в своей жизнедеятельности, называются полезными ископаемыми. Что они собой представляют?

Это природные минеральные образования, которые влияют на строение земли и земной коры. Они могут использоваться в сельском хозяйстве и промышленности как в естественном виде, так и подвергаясь переработке.

Виды полезных минералов. Их классификация

В зависимости от физического состояния и агрегации, полезные ископаемые можно разделить на категории:

- Твердые (руда, мрамор, уголь).

- Жидкие (минеральная вода, нефть).

- Газообразные (метан).

Характеристики отдельных видов полезных ископаемых

По составу и особенностям применения различают:

- Горючие (уголь, нефть, газ).

- Рудные. Они включают радиоактивные (радий, уран) и благородные металлы (серебро, золото, платина). Есть руды черных (железо, марганец, хром) и цветных металлов (медь, олово, цинк, алюминий).

- Нерудные полезные ископаемые играют существенную роль в таком понятии, как строение земной коры. География их обширна. Это неметаллические и негорючие горные породы. Это строительные материалы (песок, гравий, глина) и химические вещества (сера, фосфаты, калийные соли). Отдельный раздел посвящен драгоценным и поделочным камням.

Распределение полезных ископаемых по нашей планете напрямую зависит от внешних факторов и геологических закономерностей.

Так, топливные полезные ископаемые в первую очередь добываются в нефтегазоносных и угольных бассейнах. Они имеют осадочное происхождение и формируются на осадочных чехлах платформ. Нефть и уголь крайне редко залегают вместе.

Рудные полезные ископаемые чаще всего соответствуют фундаменту, выступам и складчатым областям платформенных плит. В таких местах они могут создавать огромные по протяженности пояса.

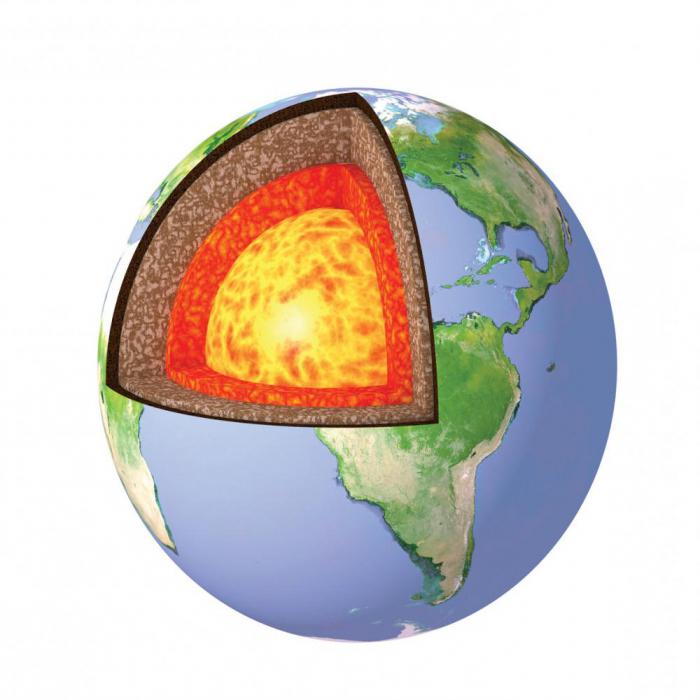

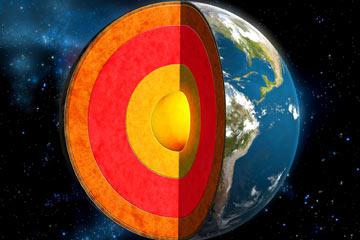

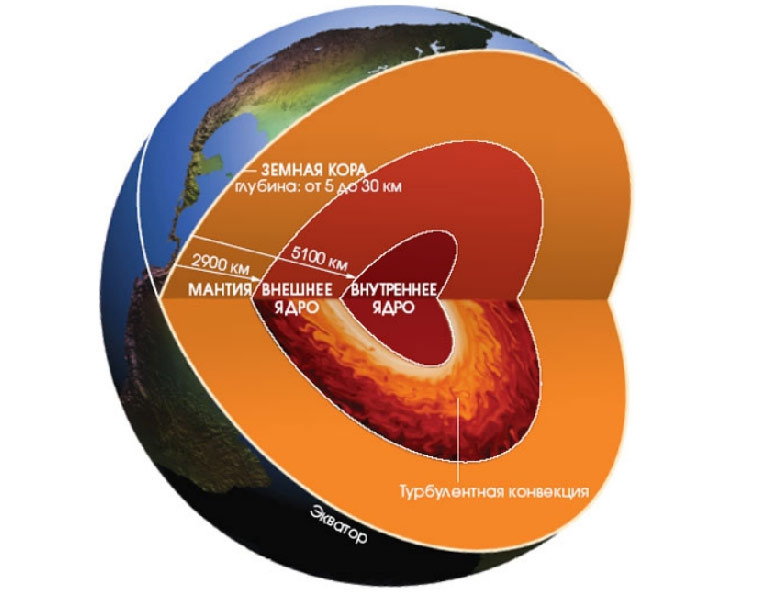

Ядро

Земная оболочка, как известно, многослойна. Ядро располагается в самом центре, а его радиус приблизительно равен 3 500 км. Его температура гораздо выше, чем у Солнца и составляет около 10000 К. Точных данных о химическом составе ядра не получено, но предположительно оно состоит из никеля и железа.

Внешнее ядро находится в расплавленном состоянии и имеет еще большую мощность, чем внутреннее. Последнее подвергается колоссальному давлению. Вещества, из которых оно состоит, находятся в постоянном твердом состоянии.

Мантия

Геосфера Земли окружает ядро и составляет около 83 процентов от всей оболочки нашей планеты. Нижняя граница мантии находится на огромной глубине почти 3000 км. Данную оболочку принято условно разделять на менее пластичную и плотную верхнюю часть (именно из нее образуется магма) и на нижнюю кристаллическую, ширина которой составляет 2000 километров.

Состав и строение земной коры

Для того чтобы говорить о том, какие элементы входят в состав литосферы, нужно дать некоторые понятия.

Земная кора — это самая внешняя оболочка литосферы. Ее плотность меньше в два раза по сравнению со средней плотностью планеты.

От мантии земная кора отделена границей М, о которой уже говорилось выше. Так как процессы, происходящие на обоих участках, взаимно влияют друг на друга, их симбиоз принято называть литосферой. Это означает «каменная оболочка». Ее мощность колеблется в пределах 50-200 километров.

Ниже литосферы расположена астеносфера, которая обладает менее плотной и вязкой консистенцией. Ее температура составляет около 1200 градусов. Уникальной особенностью астеносферы является возможность нарушать свои границы и проникать в литосферу. Она является источником вулканизма. Здесь находятся расплавленные очаги магмы, которая внедряется в земную кору и изливается на поверхность. Изучая эти процессы, ученые смогли сделать много удивительных открытий. Именно так изучалось строение земной коры. Литосфера была сформирована много тысяч лет назад, но и сейчас в ней происходят активные процессы.

Структурные элементы земной коры

По сравнению с мантией и ядром, литосфера — это жесткий, тонкий и очень хрупкий слой. Она сложена из комбинации веществ, в составе которых на сегодняшний день обнаружено более 90 химических элементов. Они распределены неоднородно. 98 процентов массы земной коры приходится на семь составляющих. Это кислород, железо, кальций, алюминий, калий, натрий и магний. Возраст самых древних пород и минералов составляет более 4.5 миллиардов лет.

Изучая внутреннее строение земной коры, можно выделить различные минералы.

Минерал — сравнительно однородное вещество, которое может находиться как внутри, так и на поверхности литосферы. Это кварц, гипс, тальк и т.д. Горные породы слагаются из одного или нескольких минералов.

Процессы, формирующие земную кору

Литосфера взаимодействует с атмосферой, гидросферой и биосферой. В процессе синтеза они образуют самую сложную и реакционно активную оболочку Земли. Именно в тектоносфере происходят процессы, изменяющие состав и строение этих оболочек.

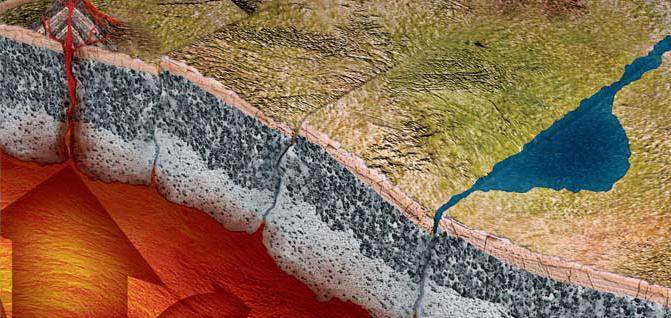

Строение океанической земной коры

Данная часть литосферы преимущественно состоит из базальтовых пород. Строение океанической земной коры изучено не так досконально, как континентальное. Теория тектонических плит объясняет, что океаническая земная кора является относительно молодой, а самые ее последние участки можно датировать поздней юрой.

Ее толщина практически не изменяется со временем, так как она определяется количеством расплавов, выделяющихся из мантии в зоне срединно-океанических хребтов. На нее существенно влияет глубина осадочных слоев на дне океана. В наиболее объемных участках она составляет от 5 до 10 километров. Данный вид земной оболочки относится к океанической литосфере.

Континентальная кора

Литосфера взаимодействует с атмосферой, гидросферой и биосферой. В процессе синтеза они образуют самую сложную и реакционно активную оболочку Земли. Именно в тектоносфере происходят процессы, изменяющие состав и строение этих оболочек.

Литосфера на земной поверхности не однородна. Она имеет несколько слоев.

- Осадочный. Он в основном образуется горными породами. Здесь преобладают глины и сланцы, а также широко распространены карбонатные, вулканогенные и песчаные породы. В осадочных слоях можно встретить такие полезные ископаемые, как газ, нефть и каменный уголь. Все они имеют органическое происхождение.

- Гранитный слой. Он состоит из магматических и метаморфических пород, которые наиболее близки по своей природе к граниту. Этот слой встречается далеко не везде, наиболее ярко он выражен на континентах. Здесь его глубина может составлять десятки километров.

- Базальтовый слой образуют породы, близкие к одноименному минералу. Он более плотный, чем гранит.

Глубина и изменение температуры земной коры

Поверхностный слой прогревается солнечным теплом. Это гелиометрическая оболочка. Она испытывает сезонные колебания температуры. Средняя мощность слоя составляет около 30 м.

Ниже находится слой, еще более тонкий и хрупкий. Его температура постоянна и приблизительно равна среднегодовой, характерной для этой области планеты. В зависимости от континентального климата глубина этого слоя увеличивается.

Еще глубже в земной коре находится еще один уровень. Это геотермический слой. Строение земной коры предусматривает его наличие, а его температура определяется внутренним теплом Земли и возрастает с глубиной.

Повышение температуры происходит за счет распада радиоактивных веществ, которые входят в состав горных пород. В первую очередь это радий и уран.

Геометрический градиент — величина нарастания температуры в зависимости от степени увеличения глубины слоев. Этот параметр зависит от разных факторов. Строение и типы земной коры влияют на него, так же как и состав горных пород, уровень и условия их залегания.

Тепло земной коры является важным энергетическим источником. Его изучение очень актуально на сегодняшний день.

Опубликовано: 29/07/2018

(Обновлено: 10/02/2020)

Как изучают строение Земли и других планет?

Изучение внутреннего строения планет, в том числе нашей Земли – чрезвычайно сложная задача. Мы не можем физически “пробурить” земную кору вплоть до ядра планеты, поэтому все знания полученные нами на данный момент – это знания полученные “на ощупь”, причем самым буквальным образом.

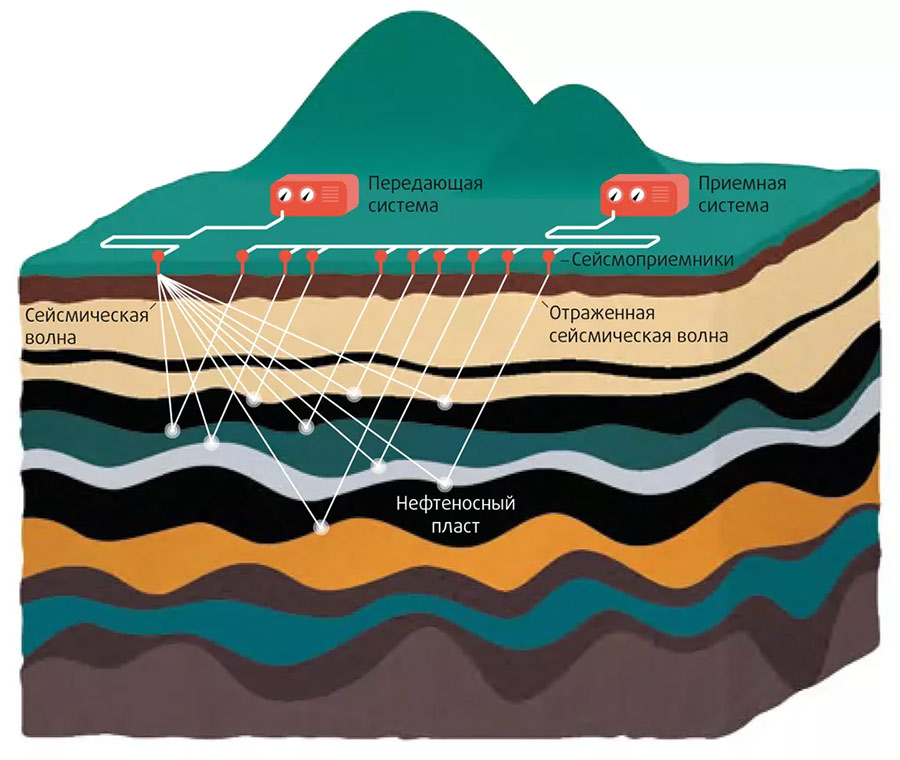

Как работает сейсморазведка на примере разведки нефтяных месторождений. «Прозваниваем» землю и «слушаем», что принесет нам отраженный сигнал

Дело в том, что наиболее простой и надежный способ узнать что же находится под поверхностью планеты и входит в состав её коры – это изучении скорости распространения сейсмических волн в недрах планеты.

Известно, что скорость продольных сейсмических волн возрастает в более плотных средах и напротив, уменьшается в рыхлых грунтах. Соответственно, зная параметры разных типов породы и имея расчетные данные о давлении и т.п., “слушая” полученный ответ, можно понять через какие слои земной коры прошел сейсмический сигнал и как глубоко они находятся под поверхностью.

Изучение строения земной коры с помощью сейсмоволн

Сейсмические колебания могут быть вызваны источниками двух видов: естественными и искусственными. Естественными источниками колебаний являются землетрясения, волны которых несут необходимую информацию о плотности пород, сквозь которые они проникают.

Арсенал искусственных источников колебаний более обширен, но в первую очередь искусственные колебания вызываются обыкновенным взрывом, однако есть и более “тонкие” способы работы – генераторы направленных импульсов, сейсмовибраторов и т.п.

Проведением взрывных работ и изучением скоростей сейсмических волн занимается сейсморазведка — одна из важнейших отраслей современной геофизики.

Что же дало изучение сейсмических волн внутри Земли? Анализ их распространения выявил несколько скачков изменения скорости при прохождении через недра планеты.

Земная кора

Первый скачок, при котором скорости возрастают с 6,7 до 8,1 км/с, как считают геологи, регистрирует подошву земной коры. Эта поверхность располагается в разных местах планеты на различных уровнях, от 5 до 75 км. Граница земной коры и нижележащей оболочки — мантии, получила название «поверхности Мохоровичича», по имени впервые установившего ее югославского ученого А. Мохоровичича.

Мантия

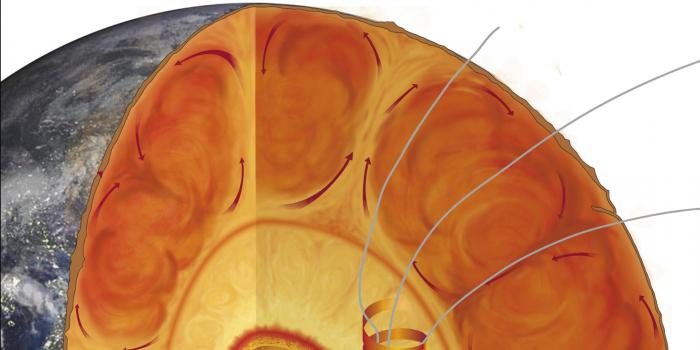

Мантия залегает на глубинах до 2 900 км и делится на две части: верхнюю и нижнюю. Граница между верхней и нижней мантией также фиксируется по скачку скорости распространения продольных сейсмических волн (11,5 км/с) и располагается на глубинах от 400 до 900 км.

Верхняя мантия имеет сложное строение. В ее верхней части имеется слой расположенный на глубинах 100—200 км, где происходит затухание поперечных сейсмических волн на 0,2— 0,3 км/с, а скорости продольных волн, по существу, не меняются. Этот слой назван волноводом. Его толщина обычно равняется 200—300 км.

Часть верхней мантии и кора, залегающие над волноводом, называются литосферой, а сам слой пониженных скоростей — астеносферой.

Таким образом, литосфера представляет собой жесткую твердую оболочку, подстилаемую пластичной астеносферой. Предполагается, что в астеносфере возникают процессы, вызывающие движение литосферы.

Внутреннее строение нашей планеты

Ядро Земли

В подошве мантии происходит резкое уменьшение скорости распространения продольных волн с 13,9 до 7,6 км/с. На этом уровне лежит граница между мантией и ядром Земли, глубже которой поперечные сейсмические волны уже не распространяются.

Радиус ядра достигает 3500 км, его объем: 16% объема планеты, а масса: 31% массы Земли.

Многие ученые считают, что ядро находится в расплавленном состоянии. Его внешняя часть характеризуется резко пониженными значениями скоростей продольных волн, во внутренней части (радиусом в 1200 км) скорости сейсмических волн вновь возрастают до 11 км/с. Плотность пород ядра равна 11 г/см3, и она обуславливается наличием тяжелых элементов. Таким тяжелым элементом может быть железо. Вероятнее всего, железо является составной частью ядра, так как ядро чисто железного или железо-никелевого состава должно иметь плотность, на 8—15% превышающую существующую плотность ядра. Поэтому к железу в ядре, по-видимому, присоединены кислород, сера, углерод и водород.

Геохимический метод изучения строения планет

Имеется еще один путь изучения глубинного строения планет — геохимический способ. Выделение различных оболочек Земли и других планет земной группы по физическим параметрам находит достаточно четкое геохимическое подтверждение, основанное на теории гетерогенной аккреции, согласно которой состав ядер планет и их внешних оболочек в основной своей части является исходно различным и зависит от самого раннего этапа их развития.

В результате этого процесса в ядре концентрировались наиболее тяжелые (железо-никелевые) компоненты, а во внешних оболочках — более легкие силикатные (хондритовые), обогащенные в верхней мантии летучими веществами и водой.

Важнейшей особенностью планет земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс) является то, что их внешняя оболочка, так называемая кора, состоит из двух типов вещества: «материкового» — полевошпатового и «океанического» — базальтового.

Материковая (континентальная) кора Земли

Материковая (континентальная) кора Земли сложена гранитами или породами, близкими им по составу, т. е. породами с большим количеством полевых шпатов. Образование «гранитного» слоя Земли обусловлено преобразованием более древних осадков в процессе гранитизации.

Гранитный слой надо рассматривать как специфическую оболочку коры Земли — единственной планеты, на которой получили широкое развитие процессы дифференциации вещества с участием воды и имеющей гидросферу, кислородную атмосферу и биосферу. На Луне и, вероятно, на планетах земной группы континентальная кора слагается габбро-анортозитами — породами, состоящими из большого количества полевого шпата, правда, несколько другого состава, чем в гранитах.

Этими породами сложены древнейшие (4,0—4,5 млрд. лет) поверхности планет.

Океаническая (базальтовая) кора Земли

Океаническая (базальтовая) кора Земли образована в результате растяжения и связана с зонами глубинных разломов, обусловивших проникновение к базальтовым очагам верхней мантии. Базальтовый вулканизм накладывается на ранее сформировавшуюся континентальную кору и является относительно более молодым геологическим образованием.

Проявления базальтового вулканизма на всех планетах земного типа, по-видимому, аналогичны. Широкое развитие базальтовых «морей» на Луне, Марсе, Меркурии, очевидно, связано с растяжением и образованием вследствие этого процесса зон проницаемости, по которым базальтовые расплавы мантии устремлялись к поверхности. Этот механизм проявления базальтового вулканизма является более или менее сходным для всех планет земной группы.

Спутница Земли — Луна также имеет оболочечное строение, в целом повторяющее земное, хотя и имеющее разительно отличие по составу.

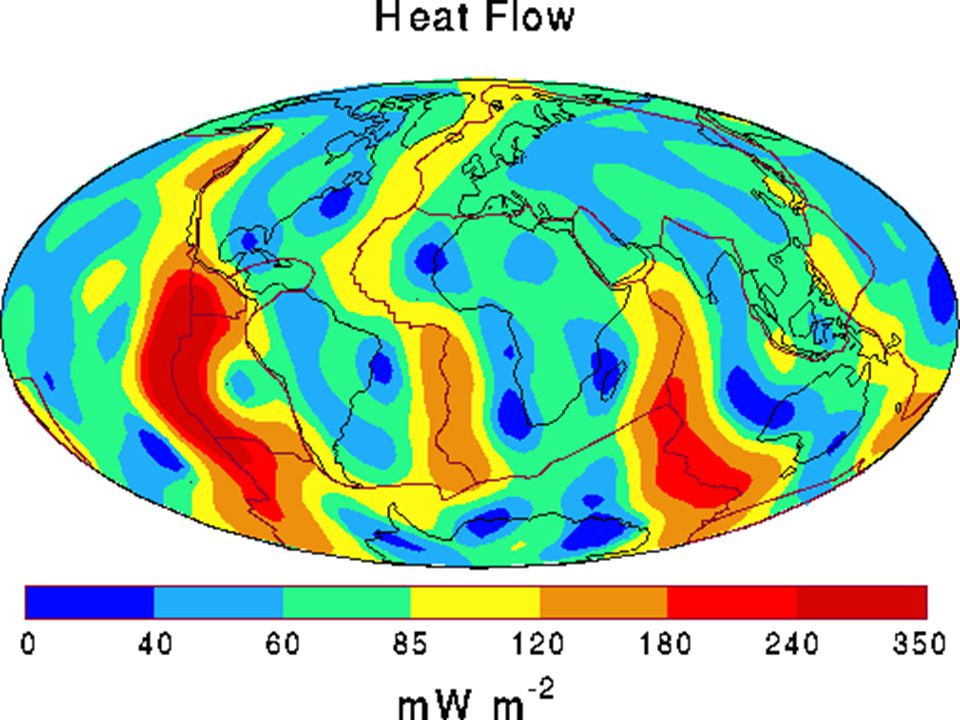

Тепловой поток Земли. Горячее всего в районе разломов земной коры, а холоднее – в районах древних материковых плит

Метод измерения теплового потока для изучения строения планет

Еще один путь изучения глубинного строения Земли — это изучение ее теплового потока. Известно, что Земля, горячая изнутри, отдает свое тепло. О нагреве глубоких горизонтов свидетельствуют извержения вулканов, гейзеры, горячие источники. Тепло — главный энергетический источник Земли.

Прирост температуры с углублением от поверхности Земли в среднем составляет около 15° С на 1 км. Это значит, что на границе литосферы и астеносферы, расположенной примерно на глубине 100 км, температура должна быть близкой к 1500° С. Установлено, что при такой температуре происходит плавление базальтов. Это означает, что астеносферная оболочка может служить источником магмы базальтового состава.

С глубиной изменение температуры происходит по более сложному закону и находится в зависимости от изменения давления. Согласно расчетным данным, на глубине 400 км температура не превышает 1600° С и на границе ядра и мантии оценивается в 2500—5000° С.

Установлено, что выделение тепла происходит постоянно по всей поверхности планеты. Тепло — важнейший физический параметр. От степени нагрева горных пород зависят некоторые их свойства: вязкость, электропроводность, магнитность, фазовое состояние. Поэтому по термическому состоянию можно судить о глубинном строении Земли.

Измерение температуры нашей планеты на большой глубине — задача технически сложная, так как измерениям доступны лишь первые километры земной коры. Однако внутренняя температура Земли может быть изучена косвенным путем при измерениях теплового потока.

Несмотря на то, что основным источником тепла на Земле является Солнце, суммарная мощность теплового потока нашей планеты превышает в 30 раз мощность всех электростанций Земли.

Измерения показали, что средний тепловой поток на континентах и в океанах одинаков. Этот результат объясняется тем, что в океанах большая часть тепла (до 90%) поступает из мантии, где интенсивнее происходит процесс переноса вещества движущимися потоками — конвекцией.

Внутренняя температура Земли. Чем ближе к ядру, тем больше наша планета походит на Солнце!

Конвекция — процесс, при котором разогретая жидкость расширяется, становясь легче, и поднимается, а более холодные слои опускаются. Поскольку мантийное вещество ближе по своему состоянию к твердому телу, конвекция в нем протекает в особых условиях, при невысоких скоростях течения материала.

Какова же тепловая история нашей планеты? Ее первоначальный разогрев, вероятно, связан с теплом, образованным при соударении частиц и их уплотнении в собственном поле силы тяжести. Затем тепло явилось результатом радиоактивного распада. Под воздействием тепла возникла слоистая структура Земли и планет земной группы.

Радиоактивное тепло в Земле выделяется и сейчас. Существует гипотеза, согласно которой на границе расплавленного ядра Земли продолжаются и поныне процессы расщепления вещества с выделением огромного количества тепловой энергии, разогревающей мантию.

Источник: компиляция из интернет-источников, в том числе по книге “Геологи изучают планеты”, Недра, 1984 г., Я.Г. Кац, В.В. Козлов, Н.В. Макарова, Е.Д. Сулиди-Кондратьев

Список источников литературы