Какие свойства меди и алюминия используют в электротехнике

Áåç ïðîâîäíèêîâ íèêóäà

Ìåäü (ëàò. Cuprum) îäèí èç ñåìè ìåòàëëîâ, èçâåñòíûõ ñ ãëóáîêîé äðåâíîñòè. Çíà÷èòåëüíûå çàïàñû ìåäíûõ ðóä íàõîäÿòñÿ â ÑØÀ, ×èëè, Ðîññèè (Óðàë), Êàçàõñòàíå (Äæåçêàçãàí), Êàíàäå, Çàìáèè è Çàèðå.

Ìåäü âõîäèò â ñîñòàâ áîëåå 150 ìèíåðàëîâ, ïðîìûøëåííîå ïðèìåíåíèå íàøëè 17 èç íèõ, â òîì ÷èñëå: áîðíèò (Cu5FeS4), õàëüêîïèðèò (ìåäíûé êîë÷åäàí CuFeS2), õàëüêîçèí (ìåäíûé áëåñê Cu2S), êîâåëëèí (CuS), ìàëàõèò (Cu2(OH)2[CO3]). Ïåðåðàáîòêà ñóëüôèäíûõ ðóä äàåò îêîëî 80% îò âñåé äîáûâàåìîé ìåäè.

ïðèðîäå Âñòðå÷àåòñÿ è ñàìîðîäíàÿ ìåäü.

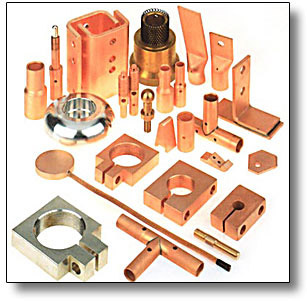

×èñòàÿ ìåäü êîâêèé è ìÿãêèé ìåòàëë â èçëîìå ðîçîâàòîãî öâåòà, äîñòàòî÷íî òÿæåëûé, îòëè÷íûé ïðîâîäíèê òåïëà è ýëåêòðè÷åñòâà, ëåãêî ïîäâåðãàåòñÿ îáðàáîòêå äàâëåíèåì. Èìåííî ýòè êà÷åñòâà ïîçâîëÿþò ïðèìåíÿòü èçäåëèÿ èç ìåäè â ýëåêòðîòåõíèêå â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëåå 70% âñåé ïðîèçâîäèìîé ìåäè èäåò íà âûïóñê ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèÿ. Äëÿ èçäåëèé ñ ìàêñèìàëüíîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòüþ, èñïîëüçóþò òàê íàçûâàåìóþ «áåçêèñëîðîäíóþ» ìåäü.  èíûõ ñëó÷àÿõ ãîäíà è òåõíè÷åñêè ÷èñòàÿ ìåäü, ñîäåðæàùàÿ 0,02-0,04% êèñëîðîäà.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåäè: óäåëüíûé âåñ 8,93 ã/cì3, òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ 1083°Ñ, óäåëüíîå ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå ìåäè ïðè 20°Ñ 0,0167 Îì*ìì2/ì. ×èñòàÿ ìåäü îáëàäàåò âûñîêîé ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäèìîñòüþ (íà âòîðîì ìåñòå ïîñëå ñåðåáðà). Èìåííî ýòî êà÷åñòâî ìåäè èñïîëüçóþò â ïðîìûøëåííîñòè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ øèí èç ìåäè.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåäè: óäåëüíûé âåñ 8,93 ã/cì3, òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ 1083°Ñ, óäåëüíîå ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå ìåäè ïðè 20°Ñ 0,0167 Îì*ìì2/ì. ×èñòàÿ ìåäü îáëàäàåò âûñîêîé ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäèìîñòüþ (íà âòîðîì ìåñòå ïîñëå ñåðåáðà). Èìåííî ýòî êà÷åñòâî ìåäè èñïîëüçóþò â ïðîìûøëåííîñòè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ øèí èç ìåäè.

Ìåäíûå øèíû èçãîòàâëèâàþòñÿ ïî ÃÎÑÒ 434-78. Ñîñòîÿíèÿ â êîòîðîì ïîñòàâëÿþòñÿ ìåäíûå øèíû ïîòðåáèòåëþ: íå îòîææåííàÿ (ìàðêèðîâêà Ò-òâåðäîå), îòîææåííûì (Ì-ìÿãêîå) è ÒÂ-òâåðäûå øèíû, èçãîòîâëåííûå èç áåñêèñëîðîäíîé ìåäè.

äåôîðìèðîâàííîì ñîñòîÿíèè ïðî÷íîñòü ìåäè âûøå, ÷åì ó îòîææåííîãî ìåòàëëà, à çíà÷åíèÿ ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ïîíèæåíû.

Ñïëàâû, ïîâûøàþùèå ïðî÷íîñòü è óëó÷øàþùèå äðóãèå ñâîéñòâà ìåäè, ïîëó÷àþò ââåäåíèåì â íåå äîáàâîê, òàêèõ, êàê öèíê, îëîâî, êðåìíèé, ñâèíåö, àëþìèíèé, ìàðãàíåö, íèêåëü. Íà ñïëàâû èäåò áîëåå 30% ìåäè.

Ëàòóíè ñïëàâû ìåäè ñ öèíêîì (ìåäè îò 60 äî 90% è öèíêà îò 40 äî 10%) ïðî÷íåå ìåäè è ìåíåå ïîäâåðæåíû îêèñëåíèþ. Ïðè ïðèñàäêå ê ëàòóíè êðåìíèÿ è ñâèíöà ïîâûøàþòñÿ åå àíòèôðèêöèîííûå êà÷åñòâà, ïðè ïðèñàäêå îëîâà, àëþìèíèÿ, ìàðãàíöà è íèêåëÿ âîçðàñòàåò àíòèêîððîçèéíàÿ ñòîéêîñòü. Ëèñòû, ëèòûå èçäåëèÿ èñïîëüçóþòñÿ â ìàøèíîñòðîåíèè, îñîáåííî â õèìè÷åñêîì, â îïòèêå è ïðèáîðîñòðîåíèè, â ïðîèçâîäñòâå ñåòîê äëÿ öåëëþëîçíîáóìàæíîé ïðîìûøëåííîñòè.

Áðîíçû. Ðàíüøå áðîíçàìè íàçûâàëè ñïëàâû ìåäè (80-94%) è îëîâà (20-6%). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîèçâîäÿò áåçîëîâÿííûå áðîíçû, èìåíóåìûå ïî ãëàâíîìó âñëåä çà ìåäüþ êîìïîíåíòó.

Àëþìèíèåâûå áðîíçû ñîäåðæàò 5-11% àëþìèíèÿ, îáëàäàþò âûñîêèìè ìåõàíè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè â ñî÷åòàíèè ñ àíòèêîððîçèéíîé ñòîéêîñòüþ.

Ñâèíöîâûå áðîíçû, ñîäåðæàùèå 25-33% ñâèíöà, èñïîëüçóþò ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïîäøèïíèêîâ, ðàáîòàþùèõ ïðè âûñîêèõ äàâëåíèÿõ è áîëüøèõ ñêîðîñòÿõ ñêîëüæåíèÿ.

Êðåìíèåâûå áðîíçû, ñîäåðæàùèå 4-5% êðåìíèÿ, ïðèìåíÿþò êàê äåøåâûå çàìåíèòåëè îëîâÿííûõ áðîíç.

Áåðèëëèåâûå áðîíçû, ñîäåðæàùèå 1,8-2,3% áåðèëëèÿ, îòëè÷àþòñÿ òâåðäîñòüþ ïîñëå çàêàëêè è âûñîêîé óïðóãîñòüþ. Èõ ïðèìåíÿþò äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïðóæèí è ïðóæèíÿùèõ èçäåëèé.

Êàäìèåâûå áðîíçû ñïëàâû ìåäè ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâà êàäìèÿ (äî1%) èñïîëüçóþò ïðè ïðîèçâîäñòâå òðîëëåéíûõ ïðîâîäîâ, äëÿ èçãîòîâëåíèÿ àðìàòóðû âîäîïðîâîäíûõ è ãàçîâûõ ëèíèé è â ìàøèíîñòðîåíèè.

Ïðèïîè ñïëàâû öâåòíûõ ìåòàëëîâ, ïðèìåíÿåìûå ïðè ïàéêå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìîíîëèòíîãî ïàÿíîãî øâà. Ñðåäè òâåðäûõ ïðèïîåâ èçâåñòåí ìåäíîñåðåáðÿíûé ñïëàâ (44,5-45,5% Ag; 29-31% Cu; îñòàëüíîå öèíê).

Ðîññèè ìåäíûå øèíû èçãîòàâëèâàþò íåñêîëüêèõ çàâîäîâ: Êàìåíñê-Óðàëüñêèé ÎÖÌ, Êîëü÷óãèíñêèé ÎÖÌ, Êèðîâñêèé ÎÖÌ.

Ìèðîâîå ïðîèçâîäñòâî ìåäè â 2007 ãîäó âûðîñëî íà 2,5% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ã. è ñîñòàâèëî 17,76 ìëí. òîíí. Ïîòðåáëåíèå ìåäè â 2007 ãîäó âûðîñëî íà 4%, ïðè ýòîì ìåäíîå ïîòðåáëåíèå Êèòàÿ âçëåòåëî íà 25% çà ãîä, â òî âðåìÿ êàê ìåäíîå ïîòðåáëåíèå â ÑØÀ ðåçêî óïàëî íà 20%.

Àëþìèíèé è åãî ñïëàâû

Àëþìèíèé è ðÿä ñïëàâîâ íà åãî îñíîâå íàõîäÿò ïðèìåíåíèå â ýëåêòðîòåõíèêå, áëàãîäàðÿ õîðîøåé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè, êîððîçèîííîé ñòîéêîñòè, íåáîëüøîìó óäåëüíîìó âåñó, è, ÷òî íåìàëîâàæíî, ìåíüøåé ñòîèìîñòüþ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ìåäüþ è åå ïðîâîäíèêîâûìè ñïëàâàìè.

Àëþìèíèé è ðÿä ñïëàâîâ íà åãî îñíîâå íàõîäÿò ïðèìåíåíèå â ýëåêòðîòåõíèêå, áëàãîäàðÿ õîðîøåé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè, êîððîçèîííîé ñòîéêîñòè, íåáîëüøîìó óäåëüíîìó âåñó, è, ÷òî íåìàëîâàæíî, ìåíüøåé ñòîèìîñòüþ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ìåäüþ è åå ïðîâîäíèêîâûìè ñïëàâàìè.

çàâèñèìîñòè îò âåëè÷èíû óäåëüíîãî ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèÿ, àëþìèíèåâûå ñïëàâû ïîäðàçäåëÿþò íà ïðîâîäíèêîâûå è ñïëàâû ñ ïîâûøåííûì ýëåêòðè÷åñêèì ñîïðîòèâëåíèåì.

Óäåëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîâîäèìîñòü ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî àëþìèíèÿ ìàðîê À7Å è À5Å ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 60% îò ïðîâîäèìîñòè îòîææåííîé ìåäè ïî ìåæäóíàðîäíîìó ñòàíäàðòó. Òåõíè÷åñêèé àëþìèíèé ÀÄ0 è ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé À5Å èñïîëüçóþò äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïðîâîäîâ, êàáåëåé è øèí. Ïðèìåíåíèå â ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ïîëó÷èëè íèçêîëåãèðîâàííûå ñïëàâû àëþìèíèÿ ñèñòåìû Al-Mg-Si ÀÄ31, ÀÄ31Å.

çåìíîé êîðå ñîäåðæèòñÿ 8,8% àëþìèíèÿ. Ýòî òðåòèé ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè â ïðèðîäå ýëåìåíò ïîñëå êèñëîðîäà è êðåìíèÿ è ïåðâûé ñðåäè ìåòàëëîâ. Îí âõîäèò â ñîñòàâ ãëèí, ïîëåâûõ øïàòîâ, ñëþä. Èçâåñòíî íåñêîëüêî ñîòåí ìèíåðàëîâ Al (àëþìîñèëèêàòû, áîêñèòû, àëóíèòû è äðóãèå). Âàæíåéøèé ìèíåðàë àëþìèíèÿ áîêñèò ñîäåðæèò 28-60% ãëèíîçåìà îêñèäà àëþìèíèÿ Al2O3.

÷èñòîì âèäå àëþìèíèé âïåðâûå áûë ïîëó÷åí äàòñêèì ôèçèêîì Õ. Ýðñòåäîì â 1825 ãîäó, õîòÿ è ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì ìåòàëëîì â ïðèðîäå.

Ïðîèçâîäñòâî àëþìèíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ýëåêòðîëèçîì ãëèíîçåìà Al2O3 â ðàñïëàâå êðèîëèòà NaAlF4 ïðè òåìïåðàòóðå 950°C.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè àëþìèíèÿ: ïëîòíîñòü 2,7×103 êã/ì3, óäåëüíàÿ òåïëîåìêîñòü àëþìèíèÿ ïðè 20°C 0,21 êàë/ãðàä, òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ 658,7°C, òåìïåðàòóðà êèïåíèÿ àëþìèíèÿ 2000°C, êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ àëþìèíèÿ (ïðè òåìïåðàòóðå îêîëî 20°C) : 22,9 × 106(1/ãðàä)

Ñïëàâû àëþìèíèÿ, ïîâûøàþùèå åãî ïðî÷íîñòü è óëó÷øàþùèå äðóãèå ñâîéñòâà, ïîëó÷àþò ââåäåíèåì â íåãî ëåãèðóþùèõ äîáàâîê, òàêèõ, êàê ìåäü, êðåìíèé, ìàãíèé, öèíê, ìàðãàíåö.

Äóðàëþìèí (äþðàëü, äþðàëþìèíèé, îò íàçâàíèÿ íåìåöêîãî ãîðîäà, ãäå áûëî íà÷àòî ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî ñïëàâà) ïëàâ àëþìèíèÿ (îñíîâà) ñ ìåäüþ (Cu: 2,2-5,2%), ìàãíèåì (Mg: 0,2-2,7%) ìàðãàíöåì(Mn: 0,2-1%). Ïîäâåðãàåòñÿ çàêàëêå è ñòàðåíèþ, ÷àñòî ïëàêèðóåòñÿ àëþìèíèåì. ßâëÿåòñÿ êîíñòðóêöèîííûì ìàòåðèàëîì äëà àâèàöèîííîãî è òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ.

Ñèëóìèí ëåãêèå ëèòåéíûå ñïëàâû àëþìèíèÿ (îñíîâà) ñ êðåìíèåì (Si: 4-13%), èíîãäà äî 23% è íåêîòîðûìè äðóãèìè ýëåìåíòàìè: Cu, Mn, Mg, Zn, Ti, Be). Èç íåãî èçãîòàâëèâàþò äåòàëè ñëîæíîé êîíôèãóðàöèè, ãëàâíûì îáðàçîì â àâòî- è àâèàñòðîåíèè.

Ìàãíàëèè ñïëàâû àëþìèíèÿ (îñíîâà) ñ ìàãíèåì (Mg: 1-13%) è äðóãèìè ýëåìåíòàìè, îáëàäàþùèå âûñîêîé êîððîçèéíîé ñòîéêîñòüþ, õîðîøåé ñâàðèàåìîñòüþ, âûñîêîé ïëàñòè÷íîñòüþ. Èç íèõ èçãîòàâëèâàþò ôàñîííûå îòëèâêè (ëèòåéíûå ìàãíàëèè), ëèñòû, ïðîâîëîêó, çàêëåïêè è ò. ä. (äåôîðìèðóåìûå ìàãíàëèè).

Ïî øèðîòå ïðèìåíåíèÿ ñïëàâû àëþìèíèÿ çàíèìàþò âòîðîå ìåñòî ïîñëå ñòàëè è ÷óãóíà.

Íåñêîëüêî èíòåðåñíûõ ôàêòîâ ïðî àëþìèíèé:

â òåëå âçðîñëîãî ÷åëîâåêà ïðèñóòñòâóåò äî 140 ìã àëþìèíèÿ,

1 êã àëþìèíèÿ â àâòîìîáèëå ýêîíîìèò áîëåå 10 ë áåíçèíà íà êàæäûå 200 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ,

àëþìèíèé ñîäåðæèòñÿ äàæå â ÿáëîêàõ äî 150 ìã/êã,

êàæäûé 20-é èç àòîìîâ, ñëàãàþùèõ âåðõíþþ îáîëî÷êó íàøåé ïëàíåòû ýòî àòîì àëþìèíèÿ,

ñóòî÷íàÿ ïîòðåáíîñòü âçðîñëîãî ÷åëîâåêà â àëþìèíèè îöåíèâàåòñÿ â 2,45 ìã.

Ïðè áîëåå íèçêîé óäåëüíîé ïðîâîäèìîñòè (îêîëî 56% îò îòîææåííîé ìåäè), àëþìèíèåâûå ïðîâîäíèêîâûå ñïëàâû èìåþò òî æå íàçíà÷åíèå, ÷òî è ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé àëþìèíèé. Òàêèå ñïëàâû èñïîëüçóþò äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðåáîâàíèé âûñîêîé ïðî÷íîñòè, ïîëçó÷åñòè è äð. ñïåöèàëüíûõ òðåáîâàíèé. Àëþìèíèåâûå øèíû èçãîòàâëèâàþò ïî ÃÎÑÒ 15176-89 èç ñïëàâîâ ÀÄ31 è ÀÄ31Ò, ðåæå ÀÄ0.

Ìèðîâîå ïîòðåáëåíèå ïåðâè÷íîãî àëþìèíèÿ â 2007 ã. ñîñòàâèëî 37,52 ìëí. òîíí, ÷òî íà 3,184 ìëí. òîíí (èëè íà 9,3%) áîëüøå, ÷åì â 2006 ã. Ìèðîâîå ïðîèçâîäñòâî ïåðâè÷íîãî àëþìèíèÿ âûðîñëî â 2007 ã. íà 4,024 ìëí. òîíí ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ã. è äîñòèãëî 38,02 ìëí. òîíí.

Ïðîèçâîäèòåëè ìåäíîé ïðîäóêöèè

Êðóïíåéøèé ïðîèçâîäèòåëü ìåäè íà ðîññèéñêîì ðûíêå ÃÌÊ «Íîðèëüñêèé íèêåëü»

Âòîðîé ïî âåëè÷èíå ïðîèçâîäèòåëü ìåäè â íàøåé ñòðàíå õîëäèíã ÓÃÌÊ.

Òðåòèé êðóïíûé èãðîê ðîññèéñêîãî ðûíêà «Ðóññêàÿ ìåäíàÿ êîìïàíèÿ».  ñîñòàâ ÇÀÎ «Ðóññêàÿ ìåäíàÿ êîìïàíèÿ» âõîäÿò 11 ïðåäïðèÿòèé, äåéñòâóþùèõ â ÷åòûðåõ îáëàñòÿõ Ðîññèè, à òàêæå íà òåððèòîðèè Êàçàõñòàíà

Íà ðûíêå ïðèñóòñòâóþò ìåäíûå øèíû íåñêîëüêèõ çàâîäîâ: Êàìåíñê-Óðàëüñêîãî ÎÖÌ, Êîëü÷óãèíñêîãî ÎÖÌ, Àðòåìîâñêîãî ÎÖÌ, Êèðîâñêîãî ÎÖÌ. Êèðîâñêèé è Êîëü÷óãèíñêèé ÎÖÌ âõîäÿò â ñîñòàâ ÎÀÎ «ÓÃÌÊ».

Òåõíîëîãèè è öåíû

Òàê, êàê òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëåíèÿ ìåäíûõ øèí èçâåñòíà, è íà âñåõ çàâîäàõ ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâà, äëÿ ïîòðåáèòåëÿ íà ïåðâûé ïëàí âûñòóïàåò ñîîòíîøåíèå öåíà/êà÷åñòâî. Îòå÷åñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ëèäåðû îòðàñëè â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûïóñêàþò êà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ è ñîðåâíóþòñÿ ìåæäó ñîáîé, â îñíîâíîì, ïî öåíå. Íî, ãîâîðÿ î êà÷åñòâå ìåäíûõ øèí, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïðèìåñè äàæå â î÷åíü íåçíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâàõ ñóùåñòâåííî ñíèæàþò ýëåêòðîïðîâîäíîñòü ìåäè. Ïîýòîìó áðàêó çäåñü íå ìåñòî.

òî æå âðåìÿ çàðóáåæíûìè è îòå÷åñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ïðåäëàãàþòñÿ íîâàòîðñêèå ðåøåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå âûïóñêàòü ïðîäóêöèþ ñ ÷åòêî çàäàííûìè ïàðàìåòðàìè êà÷åñòâà. Áîëåå òîãî, â îñîáî îòâåòñòâåííûõ ìîìåíòàõ èçãîòîâëåíèå ìåäíûõ øèí ïðîèñõîäèò ïî ñîáñòâåííûì, èíîãäà îðèãèíàëüíûì, ðåøåíèÿì.

Íàïðèìåð, ÎÀÎ «ÊÓÇÎÖÌ» âûïóñêàåò êîëëåêòîðíûå ïîëîñû èç ñïëàâà ìåäè ñ ñåðåáðîì. Òàêîé ñïëàâ ïðåâîñõîäèò ìåäü ïî ýêñïëóàòàöèîííûì õàðàêòåðèñòèêàì, à â îòëè÷èå îò ñïëàâà ìåäè ñ êàäìèåì ÿâëÿåòñÿ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì. Çàâîä ïðîèçâîäèò è öåëûé ðÿä ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ ïðîôèëåé îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.  ÷àñòíîñòè ýòî ìåäíûå ïðÿìîóãîëüíûå ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ïðîôèëè, òàêèå, êàê ïîëóòâåðäûå øèíû, òâåðäûå øèíû ñ ïîâûøåííîé ÷èñòîòîé ïîâåðõíîñòè: øèíû ñ ïîëíûì çàêðóãëåíèåì ìàëûõ ñòîðîí ñå÷åíèÿ ðàçëè÷íîé òâåðäîñòè è äð.

Øèíû ïîëóòâåðäûå âûïóñêàþòñÿ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé ÂS1432 áðèòàíñêèõ ñòàíäàðòîâ ïî êà÷åñòâó ïîâåðõíîñòè è ïîëó÷åíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ, îòâå÷àþùèõ ïîëóòâåðäîìó ñîñòîÿíèþ. Øèíû èçãîòàâëèâàþòñÿ èç ïðåññîâàííîé çàãîòîâêè çà äâà ïðîõîäà âîëî÷åíèÿ ñ ïðîìåæóòî÷íûì îòæèãîì, à ÷èñòîâîå âîëî÷åíèå ïðîâîäèòñÿ ñ ïîíèæåííîé ñòåïåíüþ äåôîðìàöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííîé ñõåìîé èçãîòîâëåíèÿ òâåðäûõ øèí.

Øèíû ñ ïîâûøåííîé ÷èñòîòîé ïîâåðõíîñòè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïîñëåäóþùåãî ýëåêòðîëèòè÷åñêîãî ïîêðûòèÿ èõ ñåðåáðîì, îáåñïå÷èâàþùåãî íàèáîëüøóþ ýëåêòðîïðîâîäíîñòü â ìåñòå êîíòàêòà, è ýòî äèêòóåò îñîáûå òðåáîâàíèÿ ê øåðîõîâàòîñòè èõ ïîâåðõíîñòè (Rz≤0,63 ìêì ïî ÃÎÑÒ 2789-73). Òðåáóåìûé çàêàç÷èêîì ïîêàçàòåëü øåðîõîâàòîñòè äîñòèãíóò íà ÊÓÇÎÖÌ öåëûì ðÿäîì òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðèåìîâ ïðèìåíåíèåì ïîâûøåííûõ ñóììàðíûõ îáæàòèé ïðè âîëî÷åíèè, äîïîëíèòåëüíîé ïîäãîòîâêîé ïîâåðõíîñòè ïðîòÿæêè ïåðåä ÷èñòîâûì âîëî÷åíèåì, ñîîòâåòñòâóþùåé îáðàáîòêîé êàíàëà ñïåöèàëüíîé ôîðìû ñîñòàâíûõ è ìîíîëèòíûõ âîëîê. Óêàçàííûé âûøå ãàðàíòèðîâàííûé óðîâåíü øåðîõîâàòîñòè (Rz≤0,63 ìêì) ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü íàíåñåíèå ïîêðûòèé çàäàííîé, îäíîðîäíîé ïî ïîâåðõíîñòè øèíû òîëùèíû. Òåì ñàìûì óäàåòñÿ ñîçäàòü êîíòàêòíûå ïîâåðõíîñòè, îáëàäàþùèå ìàëûì ïåðåõîäíûì ñîïðîòèâëåíèåì è âûñîêîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòüþ.

Øèíû ñ ïîëíûì çàêðóãëåíèåì ìàëûõ ñòîðîí ñå÷åíèÿ, òî åñòü ñ ðàäèóñîì çàêðóãëåíèÿ, ðàâíûì ïîëîâèíå òîëùèíû øèíû îáëàäàþò îïðåäåëåííûìè ïðåèìóùåñòâàìè ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííûìè: ïîâûøàåòñÿ èçíîñîñòîéêîñòü èçîëÿöèîííîãî ïîêðûòèÿ âñëåäñòâèå îòñóòñòâèÿ åãî èçãèáîâ â óãëàõ ïðîôèëÿ, äîñòèãàåòñÿ ñóùåñòâåííàÿ ýêîíîìèÿ ìåäè, óëó÷øàþòñÿ ïîêàçàòåëè ðàñïðåäåëåíèÿ òîêîâîé íàãðóçêè ïî ñå÷åíèþ øèíû.

×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ îòíîøåíèÿ ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè è èõ çàðóáåæíûõ êîíêóðåíòîâ äîëæíû ïåðåéòè â íîâóþ ñòàäèþ. Ýòî ñâÿçàíî ñî âñòóïëåíèåì â ÂÒÎ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, âñòóïëåíèå â ÂÒÎ îòêðûâàåò ïåðåä ðîññèéñêèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè âíåøíèé ðûíîêÑ äðóãîé ñòîðîíû, âñòóïëåíèå â ÂÒÎ îçíà÷àåò îáÿçàòåëüíîå ñíèæåíèå ââîçíûõ ýêñïîðòíûõ ïîøëèí, êîòîðûå äîëæíû óìåíüøèòüñÿ çà 3-4 ãîäà ÷óòü ëè íå â ïîëòîðà ðàçà. È ãëàâíàÿ êîíêóðåíöèÿ áóäåò â êà÷åñòâå ïðîäóêöèè.

Í. Àëåêñàíäðîâ. Ìåòàëëû è öåíû

Проводниковые материалы

1. Общие сведения

К проводниковым материалам в электротехнике относятся металлы, их сплавы, контактные металлокерамические композиции и электротехнический уголь. Металлические вещества являются проводниками первого рода и характеризуются электронной проводимостью; основной параметр для них — удельное электрическое сопротивление в функции температуры.

Диапазон удельных сопротивлений металлических проводников весьма узок и составляет от 0,016 мкОм×м для серебра до 1,6 мкОм×м для жаростойких железохромоалюминиевых сплавов.

Электрическое сопротивление графита с увеличением температуры проходит через минимум с последующим постепенным повышением.

По роду применения проводниковые материалы подразделяются на группы:

· проводники с высокой проводимостью — металлы для проводов линий электропередачи и для изготовления кабелей, обмоточных и монтажных проводов для обмоток трансформаторов, электрических машин, аппаратуры, катушек индуктивности и пр.;

· конструкционные материалы — бронзы, латуни, алюминиевые сплавы и т.д., применяемые для изготовления различных токоведущих частей;

· сплавы высокого сопротивления — предназначаемые для изготовления дополнительных сопротивлений к измерительным приборам, образцовых сопротивлений и магазинов сопротивлений, реостатов и элементов нагревательных приборов, а также сплавы для термопар, компенсационных проводов и т.п.;

· контактные материалы — применяемые для пар неразъемных, разрывных и скользящих контактов;

· материалы для пайки всех видов проводниковых материалов.

Кроме чисто электротехнических свойств, для проведения необходимой технологической обработки и обеспечения заданных сроков службы в эксплуатации, проводниковые материалы должны обладать достаточной нагревостойкостью, механической прочностью и пластичностью.

2. Медь

Чистая медь по электрической проводимости занимает следующее место после серебра, обладающего из всех известных проводников наивысшей проводимостью. Высокая проводимость и стойкость к атмосферной коррозии в сочетании с высокой пластичностью делают медь основным материалом для проводов.

На воздухе медные провода окисляются медленно, покрываясь тонким слоем окиси CuO, препятствующим дальнейшему окислению меди. Коррозию меди вызывают сернистый газ SO2, сероводород H2S, аммиак NH3, окись азота NO, пары азотной кислоты и некоторые другие реактивы.

Проводниковую медь получают из слитков путем гальванической очистки ее в электролитических ваннах. Примеси даже в ничтожных количествах, резко снижают электропроводность меди, делая ее малопригодной для проводников тока, поэтому в качестве электротехнической меди применяют лишь две ее марки М0 и М1.

Почти все изделия из проводниковой меди изготавливаются путем проката, прессования и волочения. Так, волочением могут быть изготовлены провода диаметром до 0,005 мм, ленты толщиной до 0,1 мм и медная фольга толщиной до 0,008 мм.

Проводниковая медь применяется как в отожженном после холодной обработки виде (мягкая медь марки ММ), так и без отжига (твердая медь марки МТ).

При температурах термообработки выше 900 °C вследствие интенсивного роста зерна механические свойства меди резко ухудшаются.

В целях повышения предела ползучести и термической устойчивости медь легируют серебром в пределах 0,07—0,15%, а также магнием, кадмием, цирконием и другими элементами.

Медь с присадкой серебра применяется для обмоток быстроходных и нагревостойких машин большой мощности, а медь, легированная различными элементами, используется в коллекторах и контактных кольцах сильно нагруженных машин.

3. Латуни

Сплавы меди с цинком, называемые латунями, широко используются в электротехнике. Цинк растворяется в меди в пределах до 39%.

В различных марках латуни содержание цинка может доходить до 43%. Латуни, содержащие до 39% цинка, имеют однофазную структуру твердого раствора и называются a-латунями. Эти латуни обладают наибольшей пластичностью, поэтому из них изготавливают детали горячей или холодной прокаткой и волочением: листы, ленты, проволоку. Без нагрева из листовой латуни методом глубокой вытяжки и штамповкой можно изготовить детали сложной конфигурации.

Латуни с содержанием цинка свыше 39% называют a+b-латунями или двухфазными и применяют главным образом для фасонных отливок.

Двухфазные латуни являются более твердыми и хрупкими и обрабатываются давлением только в горячем состоянии.

Присадка к латуням олова, никеля и марганца повышает механические свойства и антикоррозионную устойчивость, а добавки алюминия в композиции с железом, никелем и марганцем сообщают латуням кроме улучшения механических свойств и коррозионной стойкости высокую твердость. Однако присутствие в латунях алюминия затрудняет пайку, а проведение пайки мягкими припоями становится практически невозможным.

· латуни марок Л68 и Л63 вследствие высокой пластичности хорошо штампуются и допускают гибку, легко паяются всеми видами припоев. В электромашиностроении широко применяются для различных токоведущих частей;

· латуни марок ЛС59-1 и ЛМЦ58-2 применяются для изготовления роторных (беличьих) клеток электрических двигателей и для токоведущих деталей, изготовленных резанием и штамповкой в горячем состоянии; хорошо паяются различными припоями;

· латунь ЛА67-2,5 применяется для литых токоведущих деталей повышенной механической прочности и твердости, не требующих пайки мягкими припоями;

· латуни ЛК80-3Л и ЛС59-1Л широко применяются для литых токоведущих деталей электрической аппаратуры, для щеткодержателей и для заливки роторов асинхронных двигателей. Хорошо воспринимают пайку различными припоями.

4. Проводниковые бронзы

Проводниковые бронзы относятся к медным сплавам, необходимость применения которых в основном вызвана недостаточной в ряде случаев механической прочностью и термической устойчивостью чистой меди.

Общая номенклатура бронз весьма обширна, но высокой электропроводностью обладают лишь немногие марки бронз.

· кадмиевая бронза относится к наиболее распространенным проводниковым бронзам. Из числа всех марок кадмиевая бронза обладает наивысшей электрической проводимостью. Вследствие повышенного сопротивления истиранию и более высокой нагревостойкости эта бронза широко применяется для изготовления троллейных проводов и коллекторных пластин;

· бериллиевая бронза относится к сплавам, приобретающим прочность в результате старения. Она обладает высокими упругими свойствами, устойчивыми при нагревании до 250 °C, и электрической проводимостью в 2—2,5 раза большей, чем проводимость других марок бронз общего назначения. Эта бронза нашла широкое применение для изготовления различных пружинных деталей, выполняющих одновременно и роль проводника тока, например: токоведущие пружины, отдельные виды щеткодержателей, скользящие контакты в различных приборах, штепсельные разъемы и т.п.;

· фосфористая бронза обладает высокой прочностью и хорошими пружинными свойствами, из-за малой электропроводности применяется для изготовления пружинных деталей с низкими плотностями тока.

Литые токоведущие детали изготовляются из различных марок машиностроительных литьевых бронз с проводимостью в пределах 8—15% проводимости чистой меди. Характерной особенностью бронз является малая усадка по сравнению с чугуном и сталью и высокие литейные свойства, поэтому они применяются для отливки различных токоведущих деталей сложной конфигурации, предназначенных для электрических машин и аппаратов.

Все марки литьевых бронз можно подразделить на оловянные и безоловянные, где основными легирующими элементами являются Al, Mn, Fe, Pb, Ni.

5. Алюминий

Характерными свойствами чистого алюминия является его малый удельный вес, низкая температура плавления, высокая тепловая и электрическая проводимость, высокая пластичность, очень большая скрытая теплота плавления и прочная, хотя и очень тонкая пленка окиси, покрывающая поверхность металла и защищающая его от проникновения кислорода внутрь.

Малая плотность делает алюминий основой легких конструкционных материалов; большая пластичность позволяет применять к алюминию все виды обработки давлением и получать из него листы, прутки, проволоку, трубы, тончайшую фольгу, штампованные детали с глубокой вытяжкой и др.

Хорошая электрическая проводимость обеспечивает широкое применение алюминия в электротехнике. Так как плотность алюминия в 3,3 раза ниже, чем у меди, а удельное сопротивление лишь в 1,7 раза выше, чем у меди, то алюминий, на единицу массы имеет вдвое более высокую проводимость, чем медь.

Прочная пленка окиси быстро покрывает свежий срез металла уже при комнатной температуре, обеспечивая алюминию высокую устойчивость против коррозии в атмосферных условиях.

Сернистый газ, сероводород, аммиак и другие газы, находящиеся в воздухе промышленных районов, не оказывают заметного влияния на скорость коррозии алюминия. Действие водяного пара на алюминий также незначительно. В контакте с большинством металлов и сплавов, являющихся благородными по электрохимическому ряду потенциалов, алюминий служит анодом и, следовательно, коррозия его в электролитах будет прогрессировать.

Чтобы избежать образования гальванопар во влажной атмосфере, место соединения алюминия с другими металлами герметизируется лакировкой или другим путем.

Длительные испытания проводов из алюминия показали, что они в отношении устойчивости против коррозии не уступают медным.

Таблица 1. Основные характеристики проводниковых материалов

Материал | Плотность, кг/м3·103 | Температура плавления, °C | Удельное электрическое сопротивление при 20 °C, Ом×м·10–6 | Средний температурный коэффициент сопротивления от 0 до 100 °C, 1/град | Примечание |

Алюминий | 2,7 | 660 | 0,026—0,028 | 4·10–3 | Провода, кабели, шины, проводники короткозамкнутых роторов, корпуса и подшипниковые щиты малых электромашин |

Бронза | 8,3—8,9 | 885—1050 | 0,021—0,052 | 4·10–3 | Кадмиевая бронза — контакты, фосфористая — пружины |

Латунь | 8,4—8,7 | 900—960 | 0,03—0,08 | 2·10–3 | Контакты, зажимы |

Медь | 8,7—8,9 | 1080 | 0,0175—0,0182 | 3·10–2 | Провода, кабели, шины |

Олово | 7,3 | 232 | 0,114—0,120 | 4,4·10–3 | Припои для лужения и пайки в сплаве со свинцом |

Свинец | 11,34 | 327 | 0,217—0,222 | 3,8·10–3 | Защитная обложка кабелей, вставки предохранителей, пластины аккумуляторов, припои в сплаве с оловом для лужения и пайки |

Серебро | 10,5 | 960 | 0,0160—0,0162 | 3,6·10–3 | Контакты электроприборов и аппаратов |

Сталь | 7,8 | 1400 | 0,103—0,137 | 62·10–2 | Шины заземления |

Таблица 2. Сопротивление металлов или сплавов по сравнению с медью

Металл или сплав | Сопротивление по сравнению с медью | Металл или сплав | Сопротивление по сравнению с медью |

Серебро | 0,9 | Олово | 8,5 |

Медь | 1,0 | Сталь | 12 |

Хром | 1,6 | Свинец | 13 |

Алюминий | 1,67 | Нейзильбер | 17 |

Магний | 2,8 | Никелин | 25 |

Молибден | 2,9 | Манганин | 26 |

Вольфрам | 3,6 | Реотан | 28 |

Цинк | 3,7 | Константан | 29 |

Латунь | 4,5 | Чугун | 30 |

Платина | 5,5 | Ртуть | 60 |

Кобальт | 6,0 | Нихром | 60 |

Никель | 6,5 | Уголь | 15000 |

Железо | 7,7 |

Таблица 3. Изменение сопротивления медных проводов при нагревании (сопротивление при 15 °C принято за единицу)

Температура, °C (десятки) | Температура, °C (единицы) | |||||||||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||

0,940 | 0,944 | 0,948 | 0,952 | 0,956 | 0,960 | 0,964 | 0,968 | 0,972 | 0,976 | |

10 | 0,980 | 0,984 | 0,988 | 0,992 | 0,996 | 1,000 | 1,004 | 1,008 | 1,012 | 1,016 |

20 | 1,020 | 1,024 | 1,028 | 1,032 | 1,036 | 1,040 | 1,044 | 1,048 | 1,052 | 1,056 |

30 | 1,060 | 1,064 | 1,068 | 1,072 | 1,076 | 1,080 | 1,084 | 1,088 | 1,092 | 1,096 |

40 | 1,100 | 1,104 | 1,108 | 1,112 | 1,116 | 1,120 | 1,124 | 1,128 | 1,132 | 1,136 |

50 | 1,140 | 1,144 | 1,148 | 1,152 | 1,156 | 1,160 | 1,164 | 1,168 | 1,172 | 1,176 |

60 | 1,180 | 1,184 | 1,188 | 1,192 | 1,196 | 1,200 | 1,204 | 1,208 | 1,212 | 1,216 |

70 | 1,220 | 1,224 | 1,228 | 1,232 | 1,236 | 1,240 | 1,244 | 1,248 | 1,252 | 1,256 |

80 | 1,260 | 1,264 | 1,268 | 1,272 | 1,276 | 1,280 | 1,284 | 1,288 | 1,292 | 1,296 |

90 | 1,300 | 1,304 | 1,308 | 1,312 | 1,316 | 1,320 | 1,324 | 1,328 | 1,332 | 1,336 |

100 | 1,340 | 1,344 | 1,348 | 1,352 | 1,356 | 1,360 | 1,364 | 1,368 | 1,372 | 1,376 |

Примечание. Таблица служит для пересчета сопротивлений при температурах нагрева. Например, для подсчета сопротивления при температуре 44 °C надо по вертикали взять температуру 40 °C и по горизонтали поправку на 4 °C: получается изменение сопротивления в 1,116 раза. | ||||||||||