Какие свойства характерны для большинства высших растений

По внешнему виду, по своему строению и биологическим особенностям высшие растения очень разнообразны. К ним, помимо цветковых и голосеменных, относятся также папоротники, хвощи, плауны и мхи. Главным отличием голосеменных от высших споровых растений является семенное размножение. Количество видов достигает 300 тыс., а, по мнению некоторых ботаников, — не менее 500 тысяч.

Общая характеристика

У высших растений выработалось много различных приспособлений и свойств для жизни в разнообразных условиях суши. Наибольшего развития и приспособленности к наземному образу жизни достигли покрытосеменные.

Признаки, характерные для высших растений:

- Дифференцировка на органы и ткани;

- проводящая система, состоящая из ксилемы и флоэмы;

- правильная смена поколений;

- органы полового размножения: антеридии и архегонии;

- для тела растений характерно листостеблевое строение.

Основания для разделения растений на высшие и низшие

Все представители растительного мира в зависимости от строения делятся на 2 группы — низшие и высшие.

Основным критерием, по которому растения относят к высшим, является наличие сложной тканевой структуры. Она представлена проводящими и механическими тканями. Также отличительным признаком является наличие трахей, трахеид и ситовидных трубок, которые быстро доставляют питательные вещества от корня к листьям, соцветиям, стеблям.

Низшие в свою очередь имеют примитивное строение, состоят из одной клетки, есть многоклеточные организмы, тело которых называют талломом. Они лишены корней, стеблей, и листьев.

Отсутствие мышечной и нервной тканей

Высшие растения — это группа живых организмов, занимающих особое место в природе. Представители растительного мира способны к фотосинтезу, они преобразуют энергию солнечного света в органические вещества и кислород. Питание они получают из почвы и окружающей их среды, таким образом, им не нужно перемещаться в поисках пищи. Оплодотворение осуществляется с помощью грызунов, насекомых, ветра, поэтому мышечная и нервная ткань у них не развита. В отличие от животных, которые преодолевают огромные расстояния для добычи пищи, и поиска благоприятных мест размножения и выращивания потомства.

Значение в природе и жизни человека

- Обогащение кислородом атмосферного воздуха.

- Неотъемлемое звено пищевых цепочек.

- Используются в качестве строительного материала, сырья для изготовления бумаги, мебели и д.т.

- Применение полезных свойств в медицине.

- Производство натуральных тканей (лен, хлопок).

- Очищают воздух от пылевых загрязнений.

Жизненный цикл

Для высших растений характерно наличие ясно выраженного чередования двух поколений: полового (гаметофита) и бесполого (спорофита). Спорофит у них постепенно занял доминирующее положение над гаметофитом. Только мохообразные представляют исключение, так как у них большего развития достигает гаметофит, а спорофит, наоборот, значительно редуцирован.

В процессе эволюции половой процесс усложнился, развились многоклеточные половые органы, которые хорошо защищают яйцеклетку от высыхания. Женская гамета — яйцеклетка — неподвижна. Постепенно произошли значительные изменения в строении и физиологии мужских половых клеток.

Жизненный цикл и смена поколений

Жизненный цикл и смена поколений

Подвижные, обладающие жгутиками сперматозоиды превратились у более совершенных типов высших растений (покрытосеменных) в спермии без жгутиков, потерявшие способность к самостоятельному передвижению. И если у более древних наземных представителей (мхов, плаунов, хвощей и папоротников) наблюдается еще зависимость акта оплодотворения от водной среды, то у более организованных типов (большинства голосеменных и всех покрытосеменных) наблюдается уже полная независимость полового размножения от капельно-жидкой воды.

Спорофит — бесполое диплоидное поколение, на котором образуются органы бесполого размножения — спорангии. В них после редукционного деления образуются гаплоидные споры. Из них развивается гаплоидный гаметофит.

Происхождение

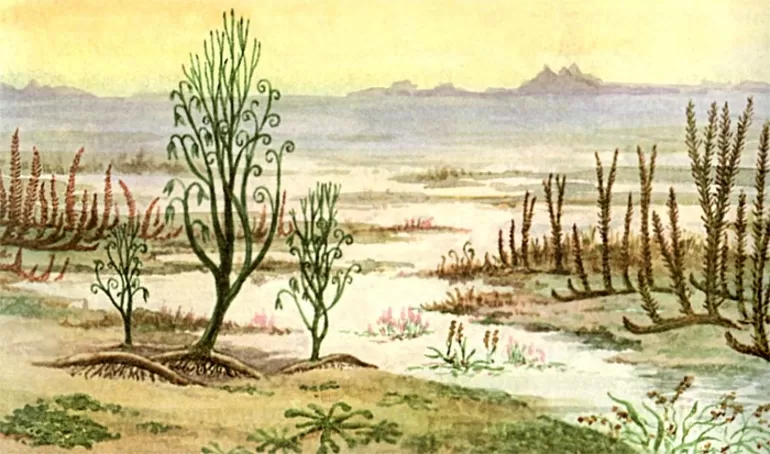

Около 400 млн. лет назад появились первые формы растений, приспособленные к жизни на суше. Выход из воды привел к адаптационным изменениям в строении отдельных видов, которым для выживания были необходимы новые структурные элементы.

Так растительный мир покинул пределы водной среды и начал заселять просторы суши. Такими «землепроходцами» были ринофиты, которые росли у берегов водоёмов.

Это переходная форма жизни между низшими растениями (водорослями) и высшими. В строении ринофитов много сходного с водорослями: не прослеживались настоящие стебли, листья, корневая система. Прикреплялись к почве с помощью ризоидов, через которые получали питательные вещества и воду. Ринофиты обладали покровными тканями, которые защищали их от высыхания. Размножались при помощи спор.

Риниофитовые в дальнейшем видоизменялись и дали начало для развития плаунов, хвощей, папоротников, которые уже имели стебли, листья, корни. Это были предки современных споровых растений.

Почему мхи и цветковые относят к высшим споровым?

Мхи — это высшие растения, которые имеют наиболее примитивное строение. Корневая система отсутствует. От водорослей их отличает наличие ризоидов, тело дифференцировано на органы и ткани. Размножаются мхи, как и высшие растения, спорами.

Цветковые представители имеют тело, разделенное на органы. Вегетативные органы — корень с побегом, которые обеспечивают рост и развитие. А также репродуктивные органы – плод, семена, цветок, отвечающие за распространение.

Цветковые растения

Цветковые растения

Сходства и различия с водорослями

Различия:

- Водоросли не дифференцированы на органы и ткани, часто тело представлено одной клеткой или их скоплением. Высшие растения наделены хорошо развитыми тканями, имеют корни, листья, стебли.

- У водорослей преобладает бесполое размножение, путём деления исходной материнской клетки. Им свойственно также вегетативное и половое деление. Для высших споровых растений характерно строгое чередование полового и бесполого поколений.

- Какие органоиды отсутствуют в клетках высших, но характерны для низших видов? Это центриоли, которые присутствуюттакже в животных.

Сходства:

- Способ питания — обе группы растений фотоавтотрофы.

- Строение клеток: наличие клеточной стенки, хлорофилла, питательных веществ.

- Не могут активно передвигаться, в жизненном цикле последовательно чередуются две фазы: гаметофита и спорофита.

Содержание:

- 1. Классификация высших растений

- 2. Жизненные формы высших растений

Высшие растения — это многоклеточные фототрофные организмы, приспособленные к жизни в наземной среде и характеризующиеся правильным чередованием полового и бесполого поколений и наличием дифференцированных тканей и органов.

Основные признаки, отличающие высшие растения от низших:

■ приспособленность к обитанию в наземной среде;

■ наличие четко дифференцированных тканей, выполняющих конкретные специализированные функции;

■ наличие многоклеточных органов размножения — полового (гаметангий) и бесполого (спорангий). Мужские гаметангии высших растений называются антеридиями, женские — архегониями. Гаметангии высших растений (в отличие от низших) защищены оболочками из стерильных (бесплодных) клеток и (у отдельных групп растений) могут быть редуцированы, т.е. уменьшены и упрощены;

■ превращение зиготы в типичный многоклеточный зародыш, клетки которого первоначально не дифференцированы, но генетически детерминированы на специализацию в определенном направлении;

■ правильное чередование двух поколений — гаплоидного полового (гаметофит), развивающегося из споры, и диплоидного бесполого (спорофит), развивающегося из зиготы;

■ доминирование в жизненном цикле спорофита (у всех отделов кроме Моховидных);

■ разделение тела спорофита (у большинства отделов высших растений) на специализированные вегетативные органы — корень, стебель и листья.

Классификация высших растений

❖ Отделы высших растений:

■ Риниофиты (полностью исчезли),

■ Моховидные (25 000 видов),

■ Плауновидные (1 200 видов),

■ Хвощевидные (30 видов),

■ Папоротниковидные (10 000 видов),

■ Голосеменные (около 700 видов),

■ Покрытосеменные, или Цветковые (250 000 видов;).

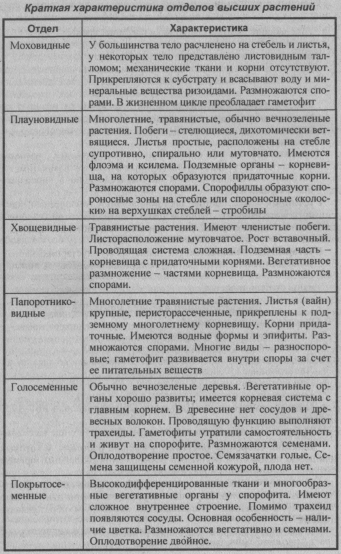

Краткая характеристика отделов приведена в таблице:

Высшие споровые растения — высшие растения, у которых процессы полового и бесполого размножения разделены, причем бесполое размножение и расселение растений осуществляется преимущественно гаплоидными спорами, образующимися в результате мейоза в спорангиях бесполых спорофитов. Споры дают начало половому поколению — гаметофитам, способным образовывать гаметы.

■ К высшим споровым растениям относятся Риниофиты, Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные.

Семенные растения — высшие растения, у которых размножение и расселение осуществляется преимущественно многоклеточными образованиями — семенами, формирующимися в результате взаимосвязанных и последовательно протекающих процессов бесполого и полового размножения; характеризуются независимостью оплодотворения от наличия воды.

■ К семенным растениям относятся отделы Голосеменные и Покрытосеменные.

Жизненные формы высших растений

Жизненная форма — характерный облик (вид) конкретной группы растений, отражающий их приспособленность к условиям окружающей среды.

Дерево — крупное растение с одним многолетним, в разной степени одревесневающим, разветвленным или не ветвящимся главным стеблем — стволом, сохраняющимся в течение всей жизни растения, и кроной из боковых ветвей (примеры: дуб, береза, клен).

Кустарник — многолетнее растение со многими одревесневающими разветвленными стволами (стволиками), высотой 0,5-6 м; отдельные стволики обычно живут меньше, чем растение (пример: орешник).

Кустарничек — невысокий (не выше 0,5 м) кустарник; часто обладает длинными подземными корневищами (примеры: черника, клюква).

Травы — растения, имеющие, как правило, сочные, зеленые, неодревесневающие стебли относительно небольшой высоты (исключения: высота банана достигает 6 м, сахарного тростника — 7 м).

Трава многолетняя — трава, стебли которой отмирают при наступлении неблагоприятных сезонных условий (зима, засуха) почти до основания; почки возобновления (из которых на следующий год развиваются новые побеги) сохраняются на уровне почвы или в почве на корневищах, клубнях, луковицах (примеры: одуванчик, пырей, подорожник).

Трава однолетняя — травянистое растение, у которого жизненный цикл от прорастания семени до образования собственных семян и отмирания завершается в течение одного вегетационного периода (примеры: фиалка полевая, лебеда, бамбук).

Трава двулетняя — травянистое растение, живущие два вегетационных периода, но цветет и плодоносит, после чего отмирает на второй год жизни (примеры: морковь, свекла).

Трава поликарпическая — травянистое растение, неоднократно цветущее и плодоносящее в течение жизни (большинство многолетних трав).

Трава монокарпическая — травянистое растение, которое цветет и плодоносит только один раз в жизни, после чего целиком отмирает (примеры: тмин, бамбук).

Метки: растения

Высшие растения, или наземные растения, или эмбриофиты (лат. Embryophyta, иногда используется латинское наименование Plantae sensu strictissimo — «растения в наиболее узком смысле»), — клада зелёных растений, которым свойственна дифференциация тканей, в отличие от низших растений — водорослей. К высшим растениям относятся мохообразные и сосудистые растения (папоротниковидные, плауновидные, голосеменные и покрытосеменные).

Высшие растения в некоторых системах классификации рассматривают как таксон ранга от подцарства до надотдела.

Эволюция высших растений тесно связана с выходом на сушу и завоеванием наземных ниш.

Развитие специализированных тканей было важным условием для выхода растений на сушу. Для комфортного существования в воздушной среде растениям было необходимо развить как минимум эпидермис с устьицами для защиты от высыхания и теплообмена и проводящие ткани для обмена минеральных и органических веществ. Результатом выхода растений на сушу также стало разделение организма растения на корень, стебель и лист.

Большое разнообразие условий существования наземной жизни объясняет чрезвычайное богатство форм растений. Но несмотря на разнообразие внешнего вида, всем высшим растениям свойственен один тип полового процесса (оогамия) и два варианта одного типа смены ядерных фаз, или «смены поколений» (гетероморфные циклы развития с преобладанием либо спорофита, либо гаметофита). Во всех случаях оба «поколения» — гаметофит и спорофит — различаются морфологически, цитологически и биологически. В эволюции почти всех отделов высших растений (за исключением мохообразных) в циклах развития преобладает спорофит.

Мхи[править | править код]

Среди высших растений наиболее примитивным строением обладают Мохообразные (Bryophyta sensu lato) — у них отсутствует корень (есть ризоиды), а у маршанциевых, антоцеротовых и некоторых юнгерманниевых мхов отсутствует деление на лист и стебель — они являются слоевищными, как водоросли или лишайники. Устичный аппарат крайне примитивен, проводящая система не развита, проводящие функции выполняет паренхима.

Сосудистые споровые[править | править код]

Так называемые Сосудистые споровые, к которым относятся папоротники, хвощи, плауны и псилотовые, имеют уже довольно развитую проводящую систему, всегда выражены стебель, лист и корень. Однако они все ещё сильно связаны с водной средой, так как имеют свободноживущий гаметофит и половое размножение у них происходит с участием жгутиконосных сперматозоидов, которые не могут существовать вне водной среды.

Если Мохообразные и Сосудистые споровые рассматривают как единую группу, к ней иногда применяют собирательный термин «высшие споровые растения»[1].

Семенные растения[править | править код]

Важным эволюционным прорывом растений на пути завоевания суши стало появление семени и оболочки пыльцевого зерна. Благодаря тому, что отныне гаметофит (теперь состоящий всего из нескольких клеток) стал полностью помещаться внутри влагоудерживающей оболочки, растения смогли освоить пустынные и холодные области.

У некоторых голосеменных и практически у всех цветковых растений в проводящих структурах появляются сосуды и ситовидные трубки — полые проводящие элементы, состоящие из стенок отмерших клеток, благодаря чему их проводящие системы действуют чрезвычайно эффективно.

Гнетум, голосеменное растение, имеющее сосуды в проводящей системе

Троходендрон, цветковое растение, первично не имеющее сосудов

Взморник, одно из немногих высших растений, сумевших вернуться в море

Примечания[править | править код]

- ↑ Коровкин О. А. Анатомия и морфология высших растений: словарь терминов. — М.: Дрофа, 2007. — С. 33. — 268, [4] с. — (Биологические науки: Словари терминов). — 3000 экз. — ISBN 978-5-358-01214-1.

Литература[править | править код]

- Еленевский А. Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. Г. Еленевский, М. П. Соловьёва, В. Н. Тихомиров. — Изд. 4-е, испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 464 с. — 3000 экз. — ISBN 5-7695-2141-4. — УДК 596(075.8)

Особенности наземных растений

Водоросли, согласно устаревшей классификации, относятся к низшим растениям. Их привычными местами обитания являются океаны, моря и прочие водоёмы. Благодаря особенностям окружающей среды и способу питания эти древнейшие организмы имеют довольно примитивное строение. Тело (слоевище) состоит из однотипных клеток, способных к фотосинтезу, отсутствуют защитные покровы и специфические органы, необходимые для транспортировки питательных веществ.

К главным признакам высших растений (лат. Embryophyta) можно отнести их сложное строение, развившееся в результате эволюции. Чтобы нормально существовать в воздушной среде, потребовалась необходимость в активном теплообмене, а также в защите от высыхания (эпидермис и устьица). Для обеспечения всего организма питательными веществами развилась транспортная система, состоящая из специализированных проводящих тканей.

Основным отличием группы наземных растений от водорослей является их разделение на корень, стебель и лист. Характеристика высших растений:

- Бо́льшая часть видов обитает на суше.

- Наличие различных тканей, имеющих чёткую специализацию.

- Половые и бесполые органы размножения.

- Зигота превращается в многоклеточный зародыш, состоящий из однородных клеток, которые становятся дифференцированными в процессе развития.

- Чередование полового (гаметофита), появляющегося из споры, и бесполого (спорофита), вышедшего из зиготы, поколений.

- В жизненном цикле доминирует спорофит (кроме мохообразных).

- Разделение организма на три основные части.

В отличие от океана, откуда произошли все живые организмы, условия существования на земле отличаются большей вариативностью. Именно с этим фактором связано невероятное многообразие и богатство форм растительной жизни. Однако, несмотря на колоссальные различия внешнего вида, природа размножения у всех высших растений остаётся неизменной.

Классификация и жизненные формы

С момента выхода на сушу высшие растения развивались в двух основных направлениях. Они породили две эволюционные ветви — гаплоидную и диплоидную. Первая представлена отделом моховидных, у которых в жизненном цикле преобладает гаплоидное половое поколение — гаметофит. Вторая, включающая все остальные отделы, отличается преобладанием бесполого поколения — спорофита. Классификация высших растений в биологии:

- Риниофиты (Rhyniophyta).

- Зостерофилофиты (Zosterophyllophyta).

- Мохообразные (Bryophyta).

- Плауноподобные (Lycopodiophyta).

- Псилотовидные (Psilotophyta).

- Хвощевидные (Equisetophyta).

- Папоротниковидные (Polypodiophyta).

- Голосеменные или сосноподобные (Gymnospermae или Pinophyta).

- Покрытосеменные или цветковые (Angiospermae или Magnoliophyta).

Два первых пункта в списке относятся к вымершим классам. Они существовали в раннем и среднем девоне и заметно отличались от современных видов, находясь на низшей ступени развития. Возможно, представители этих отделов обитали в воде.

Из-за различных схем размножения всю наземную растительность можно разделить на два типа — споровый и семенной. Каждый вид в зависимости от происхождения и места обитания имеет ряд отличий, присущих только ему. У эмбриофитов можно выделить несколько характерных жизненных форм:

- Дерево — это многолетний и довольно крупный организм, имеющий твёрдый ствол и крону, состоящую из более тонких ответвлений (тополь, берёза, клён).

- Кустарник — более мелкий. Он состоит из множества тонких стволиков высотой от 0,5 до 6 метров (орешник, сирень).

- Кустарничек отличается низкорослостью (не выше полуметра) и мощной корневой системой (брусника, клюква).

- Трава — это большая группа растений, обладающих тонким и мягким стволом. Эта форма отличается большим разнообразием — от однолетней до многолетней. Высота может варьироваться от сантиметра до нескольких метров (укроп, пион, мята, банан, сахарный тростник).

В зависимости от критериев существует несколько различных систематик растительных форм жизни. Некоторые представители эмбриофитов повторно вернулись в водную среду и стали внешне походить на своих низших предков. Их строение существенно отличается от примитивных водорослей.

Вымершие отделы

Первые представители наземной растительности исчезли ещё в среднем девоне. Организм этих растений был довольно примитивен, не отличался сложным строением и походил на водоросли. Привычного разделения на корень, стебель и листья тогда ещё не существовало. Считается, что риниофиты являются общим предком для мхов, хвощей, плаунов и папоротников.

Появление зостерофиллофитов произошло в раннем девоне. Это небольшая группа, представители которой, как и риниофиты, отличались простым строением и жили в воде или на берегу. Они имели прямостоячие, короткие и покрытые толстым защитным слоем стебли с колосовидными спорангиями на верхушке. Процесс фотосинтеза осуществлялся всей поверхностью растения.

Мохообразные (Bryophyta)

Главная особенность Bryophyta заключается в цикле размножения с преобладанием полового поколения. Для осуществления репродуктивного процесса им обязательно требуется влажная среда. Именно поэтому мхи растут в сырых и болотистых местах и отличаются небольшими размерами. Отдел мохообразных включает в себя три класса:

- Печёночники произрастают в тропической местности, покрывая плотным ковром деревья, почву и прочие поверхности.

- Антоцеротовые насчитывают около 300 видов. Обитают в тёплом климате. В России можно встретить лишь несколько представителей этого класса.

- Мхи растут в северных и умеренных широтах.

Представители отдела довольно неприхотливы и могут выживать в самых экстремальных условиях, при необходимости впадая в анабиоз. Благодаря этому обеспечивается высокая выживаемость и конкурентоспособность.

Плауноподобные (Lycopodiophyta)

Один из самых древних отделов в настоящее время представлен лишь немногими видами селлагинелл и плаунов. Остальные представители давно вымерли.

Современные плауновидные — это травянистые вечнозелёные растения, живущие несколько лет и внешне напоминающие мхи. В отдел входит два класса:

- Плауновые включают в себя около 400 видов.

- Полушниковые — не более 700 видов.

Все плауноподобные отличаются наличием корней, вильчатым ветвлением стебля, а также маленькими листьями. Существуют равноспоровые и разноспоровые виды. В древние времена эти растения были очень распространены. В карбоне произрастало немало древовидных форм, которые впоследствии сформировали колоссальные залежи каменного угля.

Псилотовидные (Psilotophyta)

Этот отдел малочисленный, он включает два рода и всего 12 видов, распространённых в тропических широтах. Псилотовидные характеризуются простым строением организма, что говорит об их чрезвычайно древнем происхождении. Они очень похожи на вымерших риниофитов.

Из-за отсутствия корней представители отдела Psilotophyta растут на других деревьях, но могут селиться на почве и камнях. Листья также отсутствуют. Ветвящаяся надземная часть имеет множественные выросты, напоминающие чешуйки, а также разветвлённую систему воздушных корневищ. Процесс размножения осуществляется при помощи спор.

В качестве примера можно привести декоративный папоротник или псилот голый. Своему названию это растение обязано отсутствию листьев.

Хвощевидные (Equisetophyta)

В современной флоре отдел представлен единственным родом, включающим 30 видов. Растут они в самых разнообразных местах — от болот до леса и пашни. Все хвощи — это многолетние травы. Высота стебля варьируется от нескольких сантиметров до метра и более. Сросшиеся в трубки листья имеют чешуевидную форму и не отличаются большим размером.

Растения характеризуются боковым ветвлением. По некоторым вегетативным функциям они сходны со злаками. Ткани и органы хорошо дифференцированы и отличаются высоким уровнем совершенства. Размножаются с помощью переносимых ветром спор.

Расцвет хвощей пришёлся на каменноугольный период. В те далёкие времена можно было встретить древовидные образцы, достигавшие более 25 метров в высоту.

Папоротниковидные (Polypodiophyta)

Отдел представлен 12 тысячами видов и может по праву называться самым распространённым среди современных споровых растений. Папоротниковидные отличаются невероятным разнообразием жизненных форм. Помимо многолетней травы встречаются и настоящие деревья высотой 20—30 метров и диаметром ствола до 50 см. В то же время размер некоторых видов не превышает нескольких миллиметров.

Характерной особенностью папоротников является небольшой побег. Они широко распространены по всему земному шару, особенно в тропических широтах. Polypodiophyta включает в себя несколько классов:

- ужовниковые;

- кладоксилеевые;

- мараттиевые;

- зигоптериевые;

- полиподиевые.

Папоротники почти не имеют практического значения для человека. Мякоть некоторых видов годится для употребления в пищу. Растение может применяться в лекарственных целях.

Голосеменные (Gymnospermae)

Отдел можно назвать типичным примером высших растений, отличающихся высокоразвитым строением. Его представители — это преимущественно вечнозелёные кустарники и деревья, но иногда встречаются листопадные виды и даже лианы. Форма листьев отличается большим разнообразием — от иголок до чешуек. Все голосеменные по определению имеют открытые семяпочки и размножаются семенами. Отдел включает 6 классов:

- семенные папоротники;

- беннеттитовые;

- гнетовые;

- саговниковые;

- хвойные;

- гингковые.

Первые два класса на сегодняшний день являются полностью вымершими. На сегодняшний день науке известно около 700 видов голосеменных. Самыми известными представителями, произрастающими в России, являются ель и сосна.

Покрытосеменные (Angiospermae)

В современной флоре покрытосеменные или цветковые являются самым распространённым и многочисленным отделом высших растений. Они впервые появились около 140 млн лет назад и постепенно достигли апофеоза развития. К их главным особенностям можно отнести наличие органов размножения в виде цветов, а также двойное оплодотворение. Классификационная таблица:

| Класс двудольные | Класс однодольные |

| Магнолиды | Частуховые |

| Астериды | Пальмовые |

| Гамамелидиды | Лилииды |

| Кариофиллиды | Имбирные |

| Дилленеиды | Коммелиновые |

| Розиды |

На сегодняшний день насчитывается около 352 тыс. видов цветковых растений. Столь большое разнообразие связано с эффективным приспособлением представителей отдела к изменчивой окружающей среде.