Какие ферменты содержатся в лизосомах

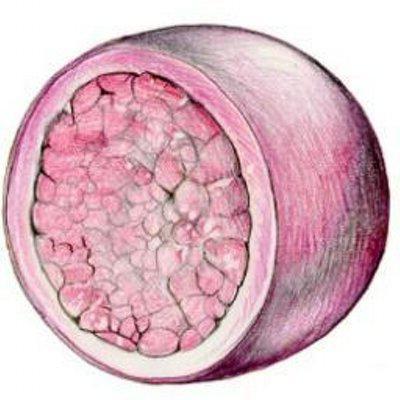

Эндомембранная система эукариотической клетки.

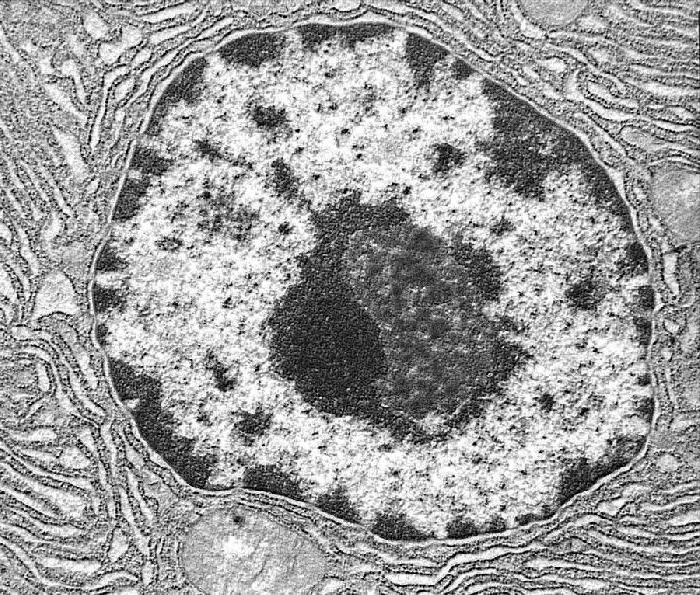

Лизосо́ма (от греч. λύσις — разложение и σώμα — тело) — окружённая мембраной клеточная органелла, в полости которой поддерживается кислая среда и находится множество растворимых гидролитических ферментов[1]. Лизосома отвечает за внутриклеточное переваривание макромолекул, в том числе при аутофагии; лизосома способна к секреции своего содержимого в процессе лизосомного экзоцитоза; также лизосома участвует в некоторых внутриклеточных сигнальных путях, связанных с метаболизмом и ростом клетки[2].

Лизосома является одним из видов везикул и относится к эндомембранной системе клетки[3]. Разные виды лизосом могут рассматриваться как отдельные клеточные компартменты.

Лизосомы были открыты в 1955 году бельгийским биохимиком Кристианом де Дювом[4]. Лизосомы есть во всех клетках млекопитающих, за исключением эритроцитов[5]. У растений к лизосомам по способу образования, а отчасти и по функциям близки вакуоли. Лизосомы есть также у большинства протистов (как с фаготрофным, так и с осмотрофным типом питания) и у грибов. Таким образом, наличие лизосом характерно для клеток всех эукариот. У прокариот лизосомы отсутствуют, так как у них отсутствует фагоцитоз и нет внутриклеточного пищеварения.

С нарушением функций лизосом связан ряд наследственных заболеваний у человека, называемых лизосомными болезнями накопления[6].

История открытия[править | править код]

В 1949—1952 годах биохимик Кристиан де Дюв и его студенты, изучавшие действие инсулина в клетках печени крыс, случайно обнаружили неожиданное различие в активности кислой фосфатазы в зависимости от способа выделения. Кислая фосфатаза использовалась ими в качестве стандарта, основным предметом их изучения был фермент глюкозо-6-фосфатаза, вовлечённый в метаболизм инсулина. В ходе экспериментов выяснилось, что при фракционировании клеточного содержимого на центрифуге кислая фосфатаза была ассоциирована с микросомальной фракцией, но проявляла только десятую часть активности в сравнении с простым клеточным экстрактом, причём после нескольких дней хранения микросомальной фракции в холодильнике активность кислой фосфатазы возрастала. При обнаружении этого феномена первым объяснением было то, что произошла какая-то техническая ошибка. Однако повторение эксперимента неизменно воспроизводило первоначальную картину. Это позволило предположить существование неких окружённых мембраной клеточных частиц, которые содержат внутри себя фермент. С 1952 по 1955 год было открыто ещё несколько кислых гидролаз, связанных с микросомальной фракцией. В 1955 году, который считается годом открытия лизосом, К. де Дюв предложил название «лизосома» для клеточной органеллы, которая окружена мембраной, внутри которой поддерживается низкий pH и внутри которой находится ряд ферментов, оптимально работающих в кислой среде[7][8]. В том же 1955 году американский цитолог Алекс Новиков (англ.)русск. из Вермонтского университета США, блестяще владевший техникой микроскопии, посетил лабораторию К. де Дюве и смог получить первые электронные фотографии этих органелл, используя препарат частично очищенных лизосом. Позднее в 1961 году Алекс Новиков с помощью гистохимического выявления кислой фосфатазы и электронной микроскопии подтвердил локализацию этого фермента в лизосомах[9][10]. В 1963 году бельгийский биохимик Генри Хэрс, ранее работавший в группе К. де Дюве, обнаружил недостаточность лизосомного фермента α-глюкозидазы у пациентов с болезнью Помпе и высказал предположение о связи других генетических заболеваний с нарушением работы лизосом[11]. В настоящее время более 50 наследственных заболеваний связывают с лизосомной недостаточностью[12].

В 1974 году за свой вклад в раскрытие структурной и функциональной организации клетки К. де Дюв был удостоен Нобелевской премии по медицине[13].

Признаки лизосом[править | править код]

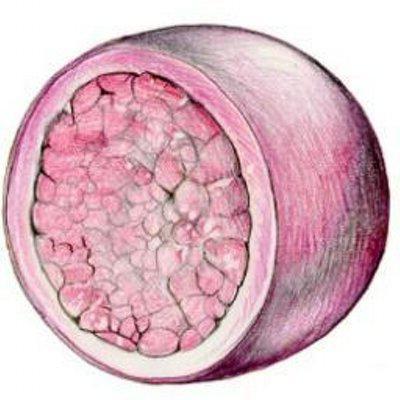

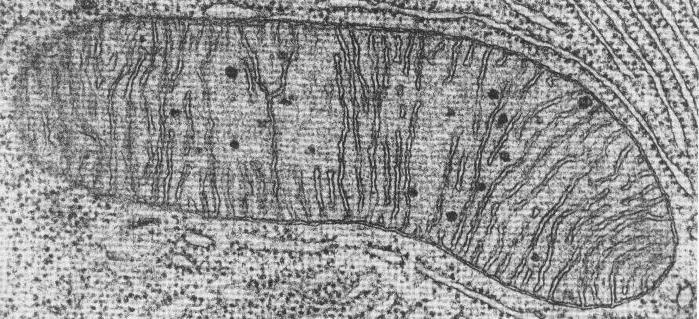

Лизосомы являются гетерогенными по форме, размеру, ультраструктурным и цитохимическим особенностям. В клетках животных размер лизосом составляет обычно менее 1 мкм, хотя в некоторых типах клеток, например, в макрофагах, размер лизосом может превышать несколько микрон. Лизосомы, как правило, имеют сферическую, овальную, иногда тубулярную форму[14]. Число лизосом варьирует от одной (крупная вакуоль во многих клетках растений и грибов) до нескольких сотен или тысяч (в клетках животных). Лизосомы у животных обычно составляют не более 5 % внутриклеточного объёма[15].

Один из признаков лизосом — наличие в них ряда ферментов (кислых гидролаз), способных расщеплять белки, углеводы, липиды и нуклеиновые кислоты. К числу ферментов лизосом относятся катепсины (тканевые протеазы), кислая рибонуклеаза, фосфолипаза и др. Кроме того, в лизосомах присутствуют ферменты, которые способны отщеплять от органических молекул сульфатные (сульфатазы) или фосфатные (кислая фосфатаза) группы. Всего полость лизосомы содержит около 60 растворимых кислых гидролитических ферментов[2].

Для лизосом характерна кислая реакция внутренней среды, которая обеспечивает оптимум работы лизосомных гидролаз[14]. Обычно pH в лизосомах составляет около 4,5-5, то есть концентрация протонов в них на два порядка выше, чем в цитоплазме. Это обеспечивается активным транспортом протонов, который осуществляет встроенный в мембраны лизосом белок-насос протонная АТФаза[15]. Помимо протонного насоса в мембрану лизосом встроены белки-переносчики для транспорта в цитоплазму продуктов гидролиза макромолекул: аминокислот, сахаров, нуклеотидов, липидов[16].

Высокая активность кислой фосфатазы ранее использовалась как один из маркеров лизосом. В настоящее время более надежным маркером считается присутствие специфических мембранных гликопротеидов — LAMP1 и LAMP2. Они присутствуют на мембране лизосом и поздних эндосом, но отсутствуют на мембранах других компартментов вакуома.

Образование лизосом и их типы[править | править код]

Лизосомы формируются из пузырьков (везикул), отделяющихся от аппарата Гольджи, и пузырьков (эндосом), в которые попадают вещества при эндоцитозе[17]. В образовании аутолизосом (аутофагосом) принимают участие мембраны эндоплазматического ретикулума. Все белки лизосом синтезируются на «сидячих» рибосомах на внешней стороне мембран эндоплазматического ретикулума и затем проходят через его полость и через аппарат Гольджи.

Общепринятой классификации и номенклатуры для разных стадий созревания и типов лизосом нет. Различают первичные и вторичные лизосомы. Первые образуются в области аппарата Гольджи, в них находятся ферменты в неактивном состоянии, вторые же содержат активные ферменты. Обычно ферменты лизосом активируются при понижении рН. Среди лизосом можно также выделить гетеролизосомы (переваривающие материал, поступающий в клетку извне — путём фаго- или пиноцитоза) и аутолизосомы (разрушающие собственные белки или органоиды клетки). Наиболее широко используется следующая классификация лизосом и связанных с ними компартментов:

- Ранняя эндосома — в неё поступают эндоцитозные (пиноцитозные) пузырьки. Из ранней эндосомы рецепторы, отдавшие (из-за пониженного рН) свой груз, возвращаются на наружную мембрану.

- Поздняя эндосома — в неё из ранней эндосомы поступают пузырьки с материалом, поглощённом при пиноцитозе, и пузырьки из аппарата Гольджи с гидролазами. Рецепторы маннозо-6-фосфата возвращаются из поздней эндосомы в аппарат Гольджи.

- Лизосома — в неё из поздней эндосомы поступают пузырьки со смесью гидролаз и перевариваемого материала.

- Фагосома — в неё попадают более крупные частицы (бактерии и т. п.), поглощённые путём фагоцитоза. Фагосомы обычно сливаются с лизосомой.

- Аутофагосома — окружённый двумя мембранами участок цитоплазмы, обычно включающий какие-либо органоиды и образующийся при макроаутофагии. Сливается с лизосомой.

- Мультивезикулярные тельца — обычно окружены одинарной мембраной, содержат внутри более мелкие окружённые одинарной мембраной пузырьки. Образуются в результате процесса, напоминающего микроаутофагию (см. ниже), но содержат материал, полученный извне. В мелких пузырьках обычно остаются и затем подвергаются деградации рецепторы наружной мембраны (например, рецепторы эпидермального фактора роста). По стадии формирования соответствуют ранней эндосоме. Описано образование мультивезикулярных телец, окруженных двумя мембранами, путём отпочковывания от ядерной оболочки.

- Остаточные тельца (телолизосомы) — пузырьки, содержащие непереваренный материал (в частности, липофусцин). В нормальных клетках сливаются с наружной мембраной и путём экзоцитоза покидают клетку. При старении или патологии накапливаются.

Функции лизосом[править | править код]

Функциями лизосом являются:

- переваривание захваченных клеткой при эндоцитозе веществ или частиц (бактерий, других клеток)

- аутофагия — уничтожение не нужных клетке структур, к примеру, во время замены старых органоидов новыми, или переваривание белков и других веществ, произведенных внутри самой клетки

- автолиз — самопереваривание клетки, приводящее к её гибели (иногда этот процесс не является патологическим, а сопровождает развитие организма или дифференцировку некоторых специализированных клеток). Пример: При превращении головастика в лягушку, лизосомы, находящиеся в клетках хвоста, переваривают его: хвост исчезает, а образовавшиеся во время этого процесса вещества всасываются и используются другими клетками тела.

- растворение внешних структур (см, например, остеокласты)

Внутриклеточное пищеварение и участие в обмене веществ[править | править код]

У многих протистов и у животных, имеющих внутриклеточное пищеварение, лизосомы участвуют в переваривании пищи, захваченной путём эндоцитоза. При этом лизосомы сливаются с пищеварительными вакуолями. У протистов непереваренные остатки пищи обычно удаляются из клетки при слиянии пищеварительной вакуоли с наружной мембраной.

Многие клетки животных, у которых преобладает полостное пищеварение (например, хордовые) получают питательные вещества из межклеточной жидкости или плазмы крови с помощью пиноцитоза. Эти вещества также вовлекаются в обмен веществ клетки после их переваривания в лизосомах. Хорошо изученный пример такого участия лизосом в обмене веществ — получение клетками холестерина. Холестерин, приносимый кровью в виде ЛПНП, поступает внутрь пиноцитозных везикул после соединения ЛПНП с рецепторами ЛПНП на мембране. Рецепторы возвращаются к мембране из ранней эндосомы, а ЛПНП поступают в лизосомы. После этого

ЛПНП перевариваются, а высвободившийся холестерин через мембрану лизосом поступает в цитоплазму.

Косвенно лизосомы участвуют в обмене, обеспечивая десенсибилизацию клеток к воздействию гормонов. При длительном действии гормона на клетку часть рецепторов, связавших гормон, поступают в эндосомы и затем деградируют внутри лизосом. Снижение числа рецепторов понижает чувствительность клетки к гормону.

Аутофагия[править | править код]

Обычно различают два типа аутофагии — микроаутофагия и макроаутофагия. При микроаутофагии, как при образовании мультивезикулярных телец, образуются впячивания мембраны эндосомы или лизосомы, которые затем отделяются в виде внутренних пузырьков, только в них попадают вещества, синтезированные в самой клетке. Таким путём клетка может переваривать белки при нехватке энергии или строительного материала (например, при голодании). Но процессы микроаутофагии происходят и при нормальных условиях и в целом неизбирательны. Иногда в ходе микроаутофагии перевариваются и органоиды; так, у дрожжей описана микроаутофагия пероксисом и частичная микроаутофагия ядер, при которой клетка сохраняет жизнеспособность.

При макроаутофагии участок цитоплазмы (часто содержащий какие-либо органоиды) окружается мембранным компартментом, похожим на цистерну эндоплазматической сети. В результате этот участок оказывается отгорожен от остальной цитоплазмы двумя мембранами. Затем такая аутофагосома сливается с лизосомой, и её содержимое переваривается. Видимо, макроаутофагия также неизбирательна, хотя часто подчеркивается, что с помощью неё клетка может избавляться от «отслуживших свой срок» органоидов (митохондрий, рибосом и др.).

Третий тип аутофагии — шаперон-зависимая. При этом способе происходит направленный транспорт частично денатурировавших белков из цитоплазмы сквозь мембрану лизосомы в её полость.

Автолиз[править | править код]

Ферменты лизосом нередко высвобождаются при разрушении мембраны лизосомы. Обычно при этом они инактивируются в нейтральной среде цитоплазмы. Однако при одновременном разрушении всех лизосом клетки может произойти её саморазрушение — автолиз. Различают патологический и обычный автолиз. Распространенный вариант патологического автолиза — посмертный автолиз тканей.

В норме процессы автолиза сопровождают многие явления, связанные с развитием организма и дифференцировкой клеток. Так, автолиз клеток описывается как механизм разрушения тканей у личинок насекомых при полном превращении, а также при рассасывании хвоста у головастика. Правда, эти описания относятся к периоду, когда различия между апоптозом и некрозом ещё не были установлены, и в каждом случае требуется выяснять, не лежит ли на самом деле в основе деградации органа или ткани апоптоз, не связанный с автолизом.

У растений автолизом сопровождается дифференциация клеток, которые функционируют после смерти (например, трахеид или члеников сосудов). Частичный автолиз происходит и при созревании клеток флоэмы- члеников ситовидных трубок.

Клиническое значение[править | править код]

Иногда из-за неправильной работы лизосом развиваются болезни накопления, при которых ферменты из-за мутаций не работают или работают плохо. Примером лизосомных болезней накопления может служить болезнь Гоше, болезнь Помпе, Болезнь Тея — Сакса. Всего известно более 50 наследственных заболеваний, связанных с нарушением функции лизосомы[12].

Повреждение лизосом некротизированных клеток, в том числе гранулоцитов, даёт начало воспалительному процессу[18].

См. также[править | править код]

- Вакуоль

- Фагоцитоз

- Пиноцитоз

- Эндоцитоз

- Лизосомные болезни накопления

- Восковидные липофусцинозы нейронов

Примечания[править | править код]

- ↑ Альбертс и др., 2013, с. 1196.

- ↑ 1 2 Settembre C. et al. Signals from the lysosome: a control centre for cellular clearance and energy metabolism. (англ.) // Nat. Rev. Mol. Cell Biol. — 2013. — Vol. 14. — P. 283-296. — doi:10.1038/nrm3565.

- ↑ Brighouse A., Dacks J. B., Field M. C. Rab protein evolution and the history of the eukaryotic endomembrane system (англ.) // Cellular and molecular life sciences. — 2010. — Vol. 67, no. 20. — P. 3449-3465. — doi:10.1007/s00018-010-0436-1. Архивировано 6 января 2015 года.

- ↑ De Duve C. The lysosome turns fifty (англ.) // Nature cell biology. — 2005. — Vol. 7, no. 9. — P. 847-849.

- ↑ Lüllmann-Rauch R. History and morphology of the lysosome // Lysosomes / P. Saftig. — Springer US, 2005. — P. 1-16. — ISBN 978-0-387-25562-0.

- ↑ Platt F. M., Boland B., van der Spoel A. C. Lysosomal storage disorders: The cellular impact of lysosomal dysfunction (англ.) // The Journal of cell biology. — 2012. — Vol. 199, no. 5. — P. 723-734. — doi:10.1083/jcb.201208152.

- ↑ De Duve C. et al. Tissue fractionation studies. 6. Intracellular distribution patterns of enzymes in rat-liver tissue (англ.) // Biochemical Journal. — 1955. — Vol. 60, no. 4. — P. 604–617.

- ↑ Bainton D. F. The discovery of lysosomes (англ.). — 1981. — Vol. 91. — P. 66-76.

- ↑ Essner E., Novikoff A. B. Localization of acid phosphatase activity in hepatic lysosomes by means of electron microscopy (англ.) // The Journal of biophysical and biochemical cytology. — 1961. — Vol. 9, no. 4. — P. 773-784.

- ↑ Castro-Obregon S. The Discovery of Lysosomes and Autophagy (англ.) // Nature Education. — 2010. — Vol. 3, no. 9. — P. 49.

- ↑ Hers H. G. α-Glucosidase deficiency in generalized glycogen-storage disease (Pompe’s disease) (англ.) // Biochemical Journal. — 1963. — Vol. 86, no. 1. — P. 11-16. — PMID 13954110.

- ↑ 1 2 la Marca G. Lysosomals // Physician’s Guide to the Diagnosis, Treatment, and Follow-Up of Inherited Metabolic Diseases / N. Blau, M. Duran, K. M. Gibson, C. D. Vici. — Springer Berlin Heidelberg, 2014. — P. 785-793. — ISBN 978-3-642-40336-1.

- ↑ The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1974 (англ.). Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Дата обращения 3 января 2015.

- ↑ 1 2 Appelqvist H. et al. The lysosome: from waste bag to potential therapeutic target (англ.) // Journal of molecular cell biology. — 2013. — Vol. 5, no. 4. — P. 214-226. — doi:10.1093/jmcb/mjt022.

- ↑ 1 2 Luzio J. P., Pryor P. R., Bright N. A. Lysosomes: fusion and function (англ.) // Nat. Rev. Mol. Cell Biol. — 2007. — Vol. 8. — P. 622-632. — doi:10.1038/nrm2217.

- ↑ Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию. Учебник для вузов / Ю. С. Ченцов. — 4-e. — М: ИКЦ «Академкнига», 2004. — 495 с.

- ↑ Saftig P., Klumperman J. Lysosome biogenesis and lysosomal membrane proteins: trafficking meets function // Nat. Rev. Mol. Cell Biol. — 2009. — Vol. 10. — P. 623-635. — doi:10.1038/nrm2745. Архивировано 24 декабря 2012 года.

- ↑ Тель Л.З., Лысенков С.П., Шарипова Н.Г., Шастун С.А. Патофизиология и физиология в вопросах и ответах. — 2 том. — М.: Медицинское информационное агентство, 2007. — С. 67. — 512 с.

Литература[править | править код]

- Ченцов Ю. С. Цитология с элементами целлюлярной патологии: Учебное пособие для университетов и медицинских вузов. — М.: МИА, 2010. — 361 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-9986-0013-5.

- Молекулярная биология клетки: в 3-х томах / Б. Альбертс, А. Джонсон, Д. Льюис и др. — М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2013. — Т. II. — С. 1196-1208. — 992 с. — ISBN 978-5-4344-0112-8.

- Клетки / Б. Льюин и др. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — С. 179-235. — 951 с. — (Лучший зарубежный учебник). — ISBN 978-5-94774-794-2.

В данной статье будет рассмотрено строение лизосом, их функции и значение. Если переводить с греческого языка, то лизосома – это растворение тела. Это органелла, полость которой имеет кислую среду. В последней находится большое количество ферментов. Строение лизосом, химический состав и функции могут быть различными.

Главное назначение этой неотъемлемой части клетки – это внутриклеточное пищеварение (так можно объяснить наличие большого количества различных ферментов).

Впервые обнаружил этот органоид бельгийский ученый Кристиан де Дюв. Лизосомы имеются во всех клетках у млекопитающих, исключением являются – эритроциты. Эти органоиды характерны для всех эукариот. Прокариоты лишены лизосом, так как отсутствует внутриклеточное пищеварение и фагоцитоз.

Лизосомы

И так, каково же строение лизосом? Если говорить обобщенно, то органеллы представляются в виде мембранных пузырьков с кислотной средой. Образованы они из:

- везикул;

- эндосом.

Строение лизосом схоже с некоторыми органеллами клеток, однако есть и еще одна отличительная черта – белковые ферменты. Как уже говорилось ранее, лизосома обеспечивает внутриклеточное пищеварение, она способна расщеплять на простейшие соединения следующие полимеры:

- белки;

- жиры;

- углеводы;

- нуклеиновые кислоты.

Также ранее упоминалось, что лизосомы могут иметь разные размеры. В зависимости от места обитания их величина колеблется в пределах 0,3-0,5 мкм.

Лизосомы просто необходимы, они играют важную роль в жизнедеятельности клетки. Данные разновидности везикул обеспечивают данные процессы:

- фагоцитоз;

- аутофагоцитоз.

Хоть количество и внешний вид могут быть разными, наиболее часто они принимают следующие формы:

- сферическая;

- овальная;

- тубулярная.

Количество может варьироваться от одной до нескольких тысяч. Например, клетки растений и грибов содержат одну большую органелу, а в животных клетках их может насчитываться до нескольких тысяч. В последнем случае лизосомы имеют меньшие размеры и не занимают более пяти процентов объема клетки.

Типы лизосом

Лизосомы, строение и функции которых мы рассматриваем в данной статье, можно строго поделить на две группы:

- первичные;

- вторичные.

Первичные – это только образованные, они еще не принимали участия в пищеварении, к вторичным лизосомам относятся органеллы, в которых происходит переваривание.

Так же лизосомы делятся на следующие группы:

- гетерофагические (слияние фагосомы и первичной лизосомы);

- аутофагическая (слияние разрушающейся органеллы с первичной лизосомой);

- мультивезикулярное тельце (образуется путем слияния жидкости, окруженной мембраной, с первичной лизосомой);

- остаточное тельце (лизосомы с остатками не переваренных веществ).

Функции

Мы коротко рассмотрели строение клетки лизосомы, выделили виды. Теперь отметим основные функции. Для чего нужен данный органоид клетке? К обязанностям органеллы относятся:

- внутриклеточное пищеварение;

- аутофагия;

- автолиз;

- обмен веществ.

Теперь немного подробнее о каждой функции. Ранее уже упоминалось, что лизосомы содержат огромное количество ферментов. Живые организмы отличаются процессом, который имеет название – эндоцитоз. При нем во внутреннюю полость клетки поступают различные питательные вещества, бактерии и так далее. Ферменты, содержащиеся внутри лизосом, переваривают поступающие вещества, так происходит внутриклеточное пищеварение.

Аутофагия – это процесс обновления клетки. Лизосомы способны переваривать не только те вещества, которые поступают из вне, но и производимые самими органоидами. Они способны избавляться от ненужных элементов, благотворно влияя на клетку и организм в целом.

Автолизом называют процесс самоуничтожения. Его легко проследить на примере перевоплощения головастика в лягушку. Благодаря автолизу у головастика пропадает хвост.

Так как при переваривании веществ образуются простые элементы, которые попадают во внутреннюю среду клетки, то можно говорить, что лизосомы участвуют в обмене веществ. Простейшие элементы не пропадают бесследно, а вовлекаются в обмен веществ.

Участие лизосом в пищеварении клетки

Рассматривая строение органоида лизосомы, было сказано, что внутри органеллы находятся ферменты. Благодаря ним происходит внутриклеточное пищеварение. Теперь подробнее о том, какие это ферменты, для расщепления каких веществ они нужны? Всех их можно классифицировать следующим образом:

- эстеразы (расщепление сложных эфирных спиртов, кислоты);

- пептид-гидролазы (белки, пептиды);

- нуклеазы (расщепление фосфодиэфирных связей в полинуклеотидной цепи нуклеиновых кислот);

- гликозидазы (расщепление углеводов).

Все эти ферменты необходимы для осуществления внутриклеточного пищеварения. Каждый выполняет свою определенную функцию.