Интерференция какое свойство света

У этого термина существуют и другие значения, см. Интерференция.

Интерфере́нция све́та (лат. interferens, от inter — между + -ferens — несущий, переносящий) — интерференция электромагнитных волн (в узком смысле — прежде всего, видимого света) — перераспределение интенсивности света в результате наложения (суперпозиции) нескольких световых волн. Это явление обычно характеризуется чередующимися в пространстве максимумами и минимумами интенсивности света. Конкретный вид такого распределения интенсивности света в пространстве или на экране, куда падает свет, называется интерференционной картиной.

Поскольку явление интерференции прямо зависит от длины волны, то при интерференции света, содержащего различные спектральные составляющие (цвета), например, белого света, происходит разделение этих спектральных составляющих, глазом видимые в случае белого света как радужные полосы.

История открытия[править | править код]

Впервые явление интерференции было независимо обнаружено Гримальди (для луча, прошедшего через два близких отверстия), Робертом Бойлем и Робертом Гуком (для интерференции в тонких слоях прозрачных сред, таких как мыльные плёнки, тонкие стенки стеклянных шаров, тонкие листки слюды; они наблюдали при этом возникновение разноцветной окраски; при этом Гук заметил и периодическую зависимость цвета от толщины слоя). Гримальди впервые и связал явление интерференции с идеей волновых свойств света, хотя ещё в довольно туманном и неразвитом виде.

В 1801 году Томас Юнг (1773—1829 гг.), введя «принцип суперпозиции», первым дал достаточно детальное и, по сути, не отличающееся от современного объяснение этого явления и ввёл в научный обиход термин «интерференция» (1803). Он также выполнил демонстрационный эксперимент по наблюдению интерференции света, получив интерференцию от двух щелевых источников света (1802); позднее этот опыт Юнга стал классическим.

Интерференция света в тонких плёнках[править | править код]

основная статья:Интерференция в тонких плёнках

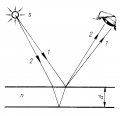

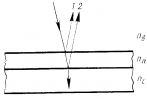

Интерференция в тонкой плёнке. Альфа — угол падения, бета — угол преломления, жёлтый луч отстанет от оранжевого, они сводятся глазом в один и интерферируют.

Получить устойчивую интерференционную картину для света от двух разделённых в пространстве и независящих друг от друга источников света не так легко, как для источников волн на воде. Атомы испускают свет цугами очень малой продолжительности, и когерентность нарушается. Сравнительно просто такую картину можно получить, сделав так, чтобы интерферировали волны одного и того же цуга[1]. Так, интерференция возникает при разделении первоначального луча света на два луча при его прохождении через тонкую плёнку, например плёнку, наносимую на поверхность линз у просветлённых объективов. Луч света длиной волны , падая перпендикулярно к поверхности плёнки толщиной , отразится дважды — от внутренней и наружной её поверхностей. Если плёнка достаточно тонка, так что её толщина не превышает длину цуга волн падающего света, то на верхней границе раздела сред отражённые лучи будут когерентны и поэтому смогут интерферировать.

Изменение фазы проходящего через плёнку луча, в общем случае, зависит от показателя преломления плёнки и окружающих её сред. Кроме того, надо учитывать, что свет при отражении от оптически более плотной среды меняет свою фазу на половину периода. Так, например, в случае для воздуха ( ≈ ), окружающего тонкую масляную плёнку ( ≈ ), луч, отражённый от внешней поверхности будет иметь сдвиг фазы , а от внутренней — не будет. Интерференция будет конструктивной, если итоговая разница между пройденными этими лучами путями на поверхности плёнки будет составлять полуцелое число длин волн в плёнке .

То есть

Для деструктивной интерференции в данном примере необходимо, чтобы разность фаз между лучами была кратна .

То есть

Полное гашение лучей произойдет для толщин плёнки:

Если нм, то длина этой волны в масляной плёнке нм.

Интерференция света на мыльном пузыре

При формула даёт результат нм — и это минимальная толщина плёнки для данных условий для образования деструктивной интерференции.

Лучи соседних участков спектра по обе стороны от нм интерферируют не полностью и только ослабляются. Результирующее усиление одних частей спектра и ослабление других меняет окраску плёнки. Причем малейшие изменения толщины плёнки сразу же выражаются в смещении спектра наблюдаемого цвета — этот эффект легко продемонстрировать на примере с мыльным пузырём.

Явление интерференции наблюдается в тонком слое несмешивающихся жидкостей (керосина или масла на поверхности воды), в мыльных пузырях, бензине, на крыльях бабочек, в цветах побежалости, и т. д.

Кольца Ньютона[править | править код]

Другим методом получения устойчивой интерференционной картины для света служит использование воздушных прослоек, основанное на одинаковой разности хода двух частей волны: одной — сразу отраженной от внутренней поверхности линзы и другой — прошедшей воздушную прослойку под ней и лишь затем отразившейся. Её можно получить, если положить плосковыпуклую линзу на стеклянную пластину выпуклостью вниз. При освещении линзы сверху монохроматическим светом образуется тёмное пятно в месте достаточно плотного соприкосновения линзы и пластинки, окружённое чередующимися тёмными и светлыми концентрическими кольцами разной интенсивности. Тёмные кольца соответствуют интерференционным минимумам, а светлые — максимумам, одновременно тёмные и светлые кольца являются изолиниями равной толщины воздушной прослойки. Измерив радиус светлого или тёмного кольца и определив его порядковый номер от центра, можно определить длину волны монохроматического света. Чем круче поверхность линзы, особенно ближе к краям, тем меньше расстояние между соседними светлыми или тёмными кольцами[2].

Математическое описание[править | править код]

Интерференция двух плоских волн[править | править код]

Пусть имеются две плоские волны:

и

По принципу суперпозиции результирующее поле в области пересечения этих волн будет определяться суммой:

Интенсивность задается соотношением:

Откуда с учётом:

:

Для простоты рассмотрим одномерный случай и сонаправленность поляризаций волн,

тогда выражение для интенсивности можно переписать в более простом виде:

Интерференционная картина представляет собой чередование светлых и темных полос, шаг которых равен:

Примером этого случая является интерференционная картина в отраженном от поверхностей плоскопараллельной пластинки свете.

Случай неравных частот[править | править код]

В некоторых учебниках и пособиях говорится о том, что интерференция света возможна только для волн, образованных от одного источника света путём амплитудного либо полевого деления волновых фронтов. Это утверждение является неверным. С точки зрения принципа суперпозиции интерференция существует всегда, даже когда интерферируют волны от двух разных источников света. Правильно было бы говорить о наблюдении или возможности наблюдения интерференционной картины. Последняя может быть нестационарна во времени, что приводит к замазыванию и исчезновению интерференционных полос.

Рассмотрим две плоские волны с разными частотами:

и

По принципу суперпозиции результирующее поле в области пересечения этих волн будет определяться суммой:

Пусть некоторый прибор, обладающий некоторым характерным временем регистрации (экспозиции), фотографирует интерференционную картину. В физической оптике интенсивностью называют усредненный по времени поток световой энергии через единичную площадку ортогональную направлению распространения волны. Время усреднения определяется временем интегрирования фотоприемника, а для устройств, работающих в режиме накопления сигнала (фотокамеры, фотоплёнка и т. п.), временем экспозиции. Поэтому приемники излучения оптического диапазона реагируют на среднее значение потока энергии. То есть сигнал с фотоприемника пропорционален:

где под <> подразумевается усреднение. Во многих научно технических приложениях данное понятие обобщается на любые, в том числе и не плоские волны. Так как в большинстве случаев, например в задачах связанных с интерференцией и дифракцией света, исследуется в основном пространственное положение максимумов и минимумов и их относительная интенсивность, постоянные множители, не зависящие от пространственных координат, часто не учитываются. По этой причине часто полагают:

Квадрат модуля амплитуды задается соотношением:

Откуда, подставляя напряженность электрического поля, получим:

, где , ,

С учётом определения интенсивности можно перейти к следующему выражению:

[1] , где — интенсивности волн

Взятие интеграла по времени и применение формулы разности синусов даёт следующие выражения для распределения интенсивности:

В итоговом соотношении слагаемое, содержащее тригонометрические множители, называется интерференционным членом. Оно отвечает за модуляцию интенсивности интерференционными полосами. Степень различимости полос на фоне средней интенсивности называется видностью или контрастом интерференционных полос:

Условия наблюдения интерференции[править | править код]

Рассмотрим несколько характерных случаев:

1. Ортогональность поляризаций волн.

При этом и . Интерференционные полосы отсутствуют, а контраст равен 0.

Далее, без потери общности, можно положить, что поляризации волн одинаковы.

2. В случае равенства частот волн и контраст полос не зависит от времени экспозиции .

3. В случае (радиан) значение функции и интерференционная картина не наблюдается.

Контраст полос, как и в случае ортогональных поляризаций, равен 0

4. В случае контраст полос существенным образом зависит от разности частот и времени экспозиции.

Общий случай интерференции[править | править код]

При взятии интеграла в соотношении [1] полагалось, что разность фаз не зависит от времени. Реальные же источники света излучают с постоянной фазой лишь в течение некоторого характерного времени, называемого временем когерентности. По этой причине, при рассмотрении вопросов интерференции оперируют понятием когерентности волн. Волны называют когерентными, если разность фаз этих волн не зависит от времени. В общем случае говорят, что волны частично когерентны. При этом поскольку существует некоторая зависимость от времени, интерференционная картина изменяется во времени, что приводит к ухудшению контраста либо к исчезновению полос вовсе. При этом в рассмотрении задачи интерференции, вообще говоря и не монохроматического (полихроматического) излучения, вводят понятие комплексной степени когерентности . Интерференционное соотношение принимает вид

Оно называется общим законом интерференции стационарных оптических полей.

Интерференция отдельных фотонов[править | править код]

Интерференция света происходит не в результате сложения разных фотонов, а в результате интерференции фотона самого с собой.[3] При этом временная когерентность не требуется для формирования статистической интерференционной картины — фотоны могут проходить один за одним с неограниченным периодом следования.[3][4]

В 1909 году английский учёный Джеффри Тейлор провёл опыт с использованием чрезвычайно слабого источника света и установил, что волновое поведение присуще отдельным фотонам.

См. также[править | править код]

- Дисперсия света

- Дифракция света

- Интерференция волн — общее описание интерференции как волнового процесса.

- Каустика

- Поляризация волн

- Цуг волн

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Яштолд-Говорко В. А. Фотосъёмка и обработка. Съёмка, формулы, термины, рецепты, — Изд. 4-е, сокр. — М.: «Искусство», 1977.

- Сивухин Д. В. Общий курс физики. — М.. — Т. IV. Оптика.

Ссылки[править | править код]

- Интерференция света // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- Интерференция света — статья из Физической энциклопедии

- Flex приложение, демонстрирующее принципы работы интерферометра Фабри-Перо

- Энергия электромагнитных волн. Интенсивность света

- Свойства источника света и материала. Типы источников света. Суммарное освещение

Интерференция света | |

Явление интерференции свидетельствует о том, что свет — это волна. Интерференцией световых волн называется сложение двух когерентных волн, вследствие которого наблюдается усиление или ослабление результирующих световых колебаний в различных точках пространства. | |

Условия интерференции Волны должны быть когерентны. Когерентность – согласованность. В простейшем случае когерентными являются волны одинаковой длины, между которыми существует постоянная разность фаз. | |

Все источники света, кроме лазера, некогерентны, однако Т. Юнг впервые пронаблюдал (1802) явление интерференции, разделив волну на две с помощью двойной щели. | |

Условие максимума. Пусть разность хода между двумя точками тогда условие максимума: | или |

Условие минимума Пусть разность хода между двумя точками тогда условие минимума: т. е. на разности хода волн укладывается нечетное число полуволн (k= 1, 2, 3, …). | |

Интерференция света в тонких пленках Различные цвета тонких пленок — результат интерференции двух волн, отражающихся от нижней и верхней поверхностей пленки. При отражении от верхней поверхности пленки происходит потеря полуволны. Следовательно, оптическая разность хода Тогда условие максимального усиления интерферирующих лучей в отраженном свете следующее: Если потерю полуволны не учитывать, то | |

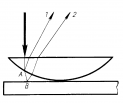

Кольца Ньютона Интерференционная картина в тонкой прослойке воздуха между стеклянными пластинами — кольца Ньютона. Волна 1 — результат отражения ее от точки А (граница стекло —воздух). Волна 2 — отражение от плоской пластины (точка В, граница воздух — стекло). Волны когерентны: возникает интерференционная картина в прослойке воздуха между точками А и В в виде-концентрических колец. Зная радиусы колец, можно вычислить длину волны, используя формулу | |

Использование интерференции в технике | |

Проверка качества обработки поверхности до одной десятой длины волны. Несовершенство обработки определяют но искривлению интерференционных полос, образующихся при отражении света от проверяемой поверхности. Интерферометры служат для точного измерения показателя преломления газов и других веществ, длин световых волн. | |

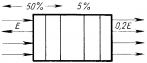

Просветление оптики. Объективы фотоаппаратов и кинопроекторов, перископы подводных лодок и другие оптические устройства состоят из большого числа оптических стекол, линз, призм. Каждая отполированная поверхность стекла отражает около 5% падающего на нее света. Чтобы уменьшить долю отражаемой энергии, используется явление интерференции света. | |

На поверхность оптического стекла наносят тонкую пленку. Для того чтобы волны 1 и 2 ослабляли друг друга, должно выполняться условие минимума. В отраженном свете разность хода волн равна: Чтобы рассчитать толщину пленки в этой формуле необходимо взять длину волны и показатель преломления зеленого света. Лучи красного и фиолетового цвета ослабляются незначительно.поэтому объективы оптических приборов в отраженном свете имеют сиреневые оттенки | |

Интерференция

Подробности

Категория: Оптика

Необходимы более веские доказательства того, что свет при распространении ведет себя как волна. Любому волновому движению присущи явления интерференции и дифракции. Для того чтобы быть уверенным в том, что свет имеет волновую природу, необходимо найти экспериментальные доказательства интерференции и дифракции света.

Интерференция — достаточно сложное явление . Чтобы лучше понять его суть, мы вначале остановимся на интерференции механических волн.

Сложение волн. Очень часто в среде одновременно распространяется несколько различных волн. Например, когда в комнате беседуют несколько человек, то звуковые волны накладываются друг на друга. Что при этом происходит?

Проще всего проследить за наложением механических волн, наблюдая волны на поверхности воды. Если мы бросим в воду два камня, создав этим две кольцевые волны, то нетрудно заметить, что каждая волна проходит сквозь другую и ведет себя в дальнейшем так, как будто бы другой волны совсем не существовало. Точно так же любое число звуковых волн может одновременно распространяться в воздухе, ничуть не мешая друг другу. Множество музыкальных инструментов в оркестре или голосов в хоре создают звуковые волны, одновременно улавливаемые нашим ухом. Причем ухо в состоянии отличить один звук от другого.

Теперь посмотрим более внимательно, что происходит в местах, где волны накладываются друг на друга. Наблюдая волны на поверхности воды от двух брошенных в воду камней, можно заметить, что некоторые участки поверхности не возмущены, в других же местах возмущение усилилось. Если две волны встречаются в одном месте гребнями, то в этом месте возмущение поверхности воды усиливается.

Если же, напротив, гребень одной волны встречается с впадиной другой, то поверхность воды не будет возмущена.

Вообще же в каждой точке среды колебания, вызванные двумя волнами, просто складываются. Результирующее смещение любой частицы среды представляет собой алгебраическую (т. е. с учетом их знаков) сумму смещений, которые происходили бы при распространении одной из волн в отсутствие другой.

Интерференция. Сложение в пространстве волн, при котором образуется постоянное во времени распределение амплитуд результирующих колебаний, называется интерференцией.

Выясним, при каких условиях имеет место интерференция волн. Для этого рассмотрим более подробно сложение волн, образуемых на поверхности воды.

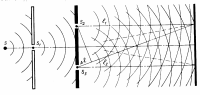

Можно одновременно возбудить две круговые волны в ванне с помощью двух шариков, укрепленных на стержне, который совершает гармонические колебания (рис. 118). В любой точке М на поверхности воды (рис. 119) будут складываться колебания, вызванные двумя волнами (от источников O1 и О2). Амплитуды колебаний, вызванных в точке М обеими волнами, будут, вообще говоря, отличаться, так как волны проходят различные пути d1 и d2. Но если расстояние l между источниками много меньше этих путей (l « d1 и l « d2 ) , то обе амплитуды

можно считать практически одинаковыми.

Результат сложения волн, приходящих в точку M, зависит от разности фаз между ними. Пройдя различные расстояния d1 и d2, волны имеют разность хода Δd = d2—d1. Если разность хода равна длине волны λ, то вторая волна запаздывает по сравнению с первой ровно на один период (как раз за период волна проходит путь, равный длине волны). Следовательно, в этом случае гребни (как и впадины) обеих волн совпадают.

Условие максимумов. На рисунке 120 изображена зависимость от времени смещений X1 и X2 , вызванных двумя волнами при Δd= λ. Разность фаз колебаний равна нулю (или, что то же самое, 2л, так как период синуса равен 2п). В результате сложения этих колебаний возникает результирующее колебание с удвоенной амплитудой. Колебания результирующего смещения на рисунке показаны цветом (пунктир). То же самое будет происходить, если на отрезке Δd укладывается не одна, а любое целое число длин волн.

Амплитуда колебаний среды в данной точке максимальна, если разность хода двух волн, возбуждающих колебания в этой точке, равна целому числу длин волн:

Δd=κλ

где к=0,1,2,….

Условие минимумов. Пусть теперь на отрезке Δd укладывается половина длины волны. Очевидно, что при этом вторая волна отстает от первой на половину периода. Разность фаз оказывается равной п, т. е. колебания будут происходить в противофазе. В результате сложения этих колебаний амплитуда результирующего колебания равна нулю, т. е. в рассматриваемой точке колебаний нет (рис. 121). То же самое произойдет, если на отрезке укладывается любое нечетное число полуволн.

Амплитуда колебаний среды в данной точке минимальна, если разность хода двух волн, возбуждающих колебания в этой точке, равна нечетному числу полуволн:

Δd=(2к+1)λ/2

Если разность хода d2 — d1 принимает промежуточное значение

между λ и λ/2 , то и амплитуда результирующего колебания принимает некоторое промежуточное значение между удвоенной амплитудой и нулем. Но наиболее важно то, что Амплитуда колебаний в любой точке he меняется с течением времени. На поверхности воды возникает определенное, неизменное во времени распределение амплитуд колебаний, которое называют интерференционной картиной. На рисунке 122 показан рисунок с фотографии интерференционной картины двух круговых волн от двух источников (черные кружки). Белые участки в средней части фотографии соответствуют максимумам колебаний, а темные — минимумам.

Когерентные волны. Для образования устойчивой интерференционной картины необходимо, чтобы источники волн имели одинаковую частоту и разность фаз их колебаний была постоянной.

Источники, удовлетворяющие этим условиям, называются когерентными. Когерентными называют и созданные ими волны. Только при сложении когерентных волн образуется устойчивая интерференционная картина.

Если же разность фаз колебаний источников не остается постоянной, то в любой точке среды разность фаз колебаний, возбуждаемых двумя волнами, будет меняться. Поэтому амплитуда результирующих колебаний с течением времени изменяется. В результате максимумы и минимумы перемещаются в пространстве и интерференционная картина размывается.

Распределение энергии при интерференции. Волны несут энергию. Что же с этой энергией происходит при гашении волн друг другом? Может быть, она превращается в другие формы и в минимумах интерференционной картины выделяется тепло? Ничего подобного. Наличие минимума в данной точке интерференционной картины означает, что энергия сюда не поступает совсем. Вследствие интерференции происходит перераспределение энергии в пространстве. Она не распределяется равномерно по всем частицам среды, а концентрируется в максимумах за счет того, что в минимумы не поступает совсем.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН

Если свет представляет собой поток волн, то должно наблюдаться явление интерференции света. Однако получить интерференционную картину (чередование максимумов и минимумов освещенности) с помощью двух независимых источников света, например двух электрических лампочек, невозможно. Включение еще одной лампочки лишь увеличивает освещенность поверхности, но не создает чередования минимумов и максимумов освещенности.

Выясним, в чем причина этого и при каких условиях можно наблюдать интерференцию света.

Условие когерентности световых волн. Причина состоит в том, что световые волны, излучаемые различными источниками, не согласованы друг с другом. Для получения же устойчивой интерференционной картины нужны согласованные волны. Они должны иметь одинаковые длины волн и постоянную разность фаз в любой точке пространства. Напомним, что такие согласованные волны с одинаковыми длинами волн и постоянной разностью фаз называются когерентными.

Почти точного равенства длин волн от двух источников добиться нетрудно. Для этого достаточно использовать хорошие светофильтры, пропускающие свет в очень узком интервале длин волн. Но невозможно осуществить Постоянство разности фаз от двух независимых источников. Атомы источников излучают свет независимо друг от друга отдельными «обрывками» (цугами) синусоидальных волн, имеющими длину около метра. И такие цуги волн от обоих источников налагаются друг на друга. В результате амплитуда колебаний в любой точке пространства хаотически меняется со временем в зависимости от того, как в данный момент времени цуги волн от различных источников сдвинуты друг относительно друга по фазе. Волны от различных источников света некогерентны из-за того, что разность фаз волн не остается постоянной. Никакой устойчивой картины с определенным распределением максимумов и минимумов освещенности в пространстве не наблюдается.

Интерференция в тонких пленках. Тем не менее интерференцию света удается наблюдать. Курьез состоит в том, что ее наблюдали очень давно, но только не отдавали себе в этом отчета.

Вы тоже много раз видели интерференционную картину, когда в детстве развлекались пусканием мыльных пузырей или наблюдали за радужным переливом цветов тонкой пленки керосина или нефти на поверхности воды. «Мыльный пузырь, витая в воздухе… зажигается всеми оттенками цветов, присущими окружающим предметам. Мыльный пузырь, пожалуй, самое изысканное чудо природы» (Марк Твен). Именно интерференция света делает мыльный пузырь столь достойным восхищения.

Английский ученый Томас Юнг первым пришел к гениальной мысли о возможности объяснения цветов тонких пленок сложением волн 1 и 2 (рис. 123), одна из которых (1) отражается от наружной поверхности пленки, а вторая (2) —от внутренней. При этом происходит интерференция световых волн — сложение двух волн, вследствие которого наблюдается устойчивая во времени картина усиления или ослабления результирующих световых колебаний в различных точках пространства. Результат интерференции (усиление или ослабление результирующих колебаний) зависит от угла падения света на пленку, ее толщины и длины волны. Усиление света произойдет в том случае, если преломленная волна 2 отстанет от отраженной волны 1 на целое число длин волн. Если же вторая волна отстанет от первой на половину длины волны или на нечетное число полуволн, то произойдет ослабление света.

Когерентность волн, отраженных от наружной и внутренней поверхностей пленки, обеспечивается тем, что они являются частями одного и того же светового пучка. Цуг волн от каждого излучающего атома разделяется пленкой на два, а затем эти части сводятся вместе и интерферируют.

Юнг также понял, что различие в цвете связано с различием в длине волны (или частоте световых волн). Световым пучкам различного цвета соответствуют волны различной длины. Для взаимного усиления волн, отличающихся друг от друга длиной (углы падения предполагаются одинаковыми), требуется различная толщина пленки. Следовательно, если пленка имеет неодинаковую толщину, то при освещении ее белым светом должны появиться различные цвета.

Кольца Ньютона. Простая интерференционная картина возникает в тонкой прослойке воздуха между стеклянной пластиной и положенной на нее плоско-выпуклой линзой, сферическая поверхность которой имеет большой радиус кривизны. Эта интерференционная картина имеет вид концентрических колец, получивших название кольца Ньютона.

Возьмите плоско-выпуклую линзу с малой кривизной сферической поверхности и положите ее на стеклянную пластину. Внимательно разглядывая плоскую поверхность линзы (лучше через лупу), вы обнаружите в месте соприкосновения линзы и пластины темное пятно и вокруг него совокупность маленьких радужных колец. Расстояния между соседними кольцами быстро убывают с увеличением их радиуса (рис.111). Это и есть кольца Ньютона. Ньютон наблюдал и исследовал их не только в белом свете, но и при освещении линзы одноцветным (монохроматическим) пучком. Оказалось, что радиусы колец одного и того же порядкового номера увеличиваются при переходе от фиолетового конца спектра к красному; красные кольца имеют максимальный радиус . Все это вы можете проверить с помощью самостоятельных наблюдений.

Удовлетворительно объяснить, почему возникают кольца, Ньютон не смог. Удалось это Юнгу. Проследим за ходом его рассуждений. В их основе лежит предположение о том, что свет — это волны. Рассмотрим случай, когда волна определенной длины падает почти перпендикулярно на плоско-выпуклую линзу (рис. 124). Волна 1 появляется в результате отражения от выпуклой поверхности линзы на границе стекло — воздух, а волна 2 — в результате отражения от пластины на границе воздух — стекло. Эти волны когерентны: они имеют одинаковую длину и постоянную разность фаз, которая возникает из-за того, что волна 2 проходит больший путь, чем волна 1. Если вторая волна отстает от первой на целое число длин волн, то, складываясь, волны усиливают друг друга. Вызываемые ими колебания происходят в одной фазе.

Напротив, если вторая волна отстает от первой на нечетное число полуволн, то колебания, вызванные ими, будут происходить в противоположных фазах и волны гасят друг друга.

Если известен радиус кривизны R поверхности линзы, то можно вычислить, на каких расстояниях от точки соприкосновения линзы со стеклянной пластиной разности хода таковы, что волны определенной длины λ гасят друг друга. Эти расстояния и являются радиусами темных колец Ньютона. Ведь линии постоянной толщины воздушной прослойки представляют собой окружности. Измерив радиусы колец, можно вычислить длины волн.

Длина световой волны. Для красного света измерения дают λкр = 8•10-7 м, а для фиолетового — λф = 4•10-7 м. Длины волн, соответствующие другим цветам спектра, принимают промежуточные значения. Для любого цвета длина световой волны очень мала. Представьте себе среднюю морскую волну длиной в несколько метров, которая увеличилась настолько, что заняла весь Атлантический океан от берегов Америки до Европы. Длина световой волны в том же увеличении лишь ненамного превысила бы ширину этой страницы.

Явление интерференции не только доказывает наличие у света волновых свойств, но и позволяет измерить длину волны. Подобно тому как высота звука определяется его частотой, цвет света определяется частотой колебаний или длиной волны.

Вне нас в природе нет никаких красок, есть лишь волны разной длины. Глаз — сложный физический прибор, способный обнаруживать различие в цвете, которому соответствует весьма незначительная (около 10-6 см) разница в длине световых волн. Интересно, что большинство животных неспособны различать цвета. Они всегда видят чернобелую картину. Не различают цвета также дальтоники — люди, страдающие цветовой слепотой.

При переходе света из одной среды в другую длина волны изменяется. Это можно обнаружить так. Заполним водой или другой прозрачной жидкостью с показателем преломления п воздушную прослойку между линзой и пластиной. Радиусы интерференционных колец уменьшатся.

Почему это происходит? Мы знаем, что при переходе света из вакуума в какую-нибудь среду скорость света уменьшается в n раз. Так как v = λv, то при этом должна уменьшиться в n раз либо частота, либо длина волны. Но радиусы колец зависят от длины волны. Следовательно, когда свет входит в среду, изменяется в n раз именно длина волны, а не частота.

Интерференция электромагнитных волн. На опытах с генератором СВЧ можно наблюдать интерференцию электромагнитных (радио) волн.

Генератор и приемник располагают друг против друга (рис. 125). Затем подводят снизу металлическую пластину в горизонтальном положении. Постепенно поднимая пластину, обнаруживают поочередное ослабление и усиление звука.

Явление объясняется следующим образом. Часть волны из рупора генератора непосредст?