Человек как продукт каких эволюций

Под словом «человек» понимают отдельного представителя всего сообщества людей без выделения его индивидуальных особенностей. Наука еще в XIX в. доказала, что человек — это существо биологического вида homo sapiens (человек разумный), которое есть продукт биологической эволюции. С этого времени наука задалась вопросом отличия человека от животных, разрешением проблемы ускорения эволюционного развития человека по сравнению с другими биологическими видами.

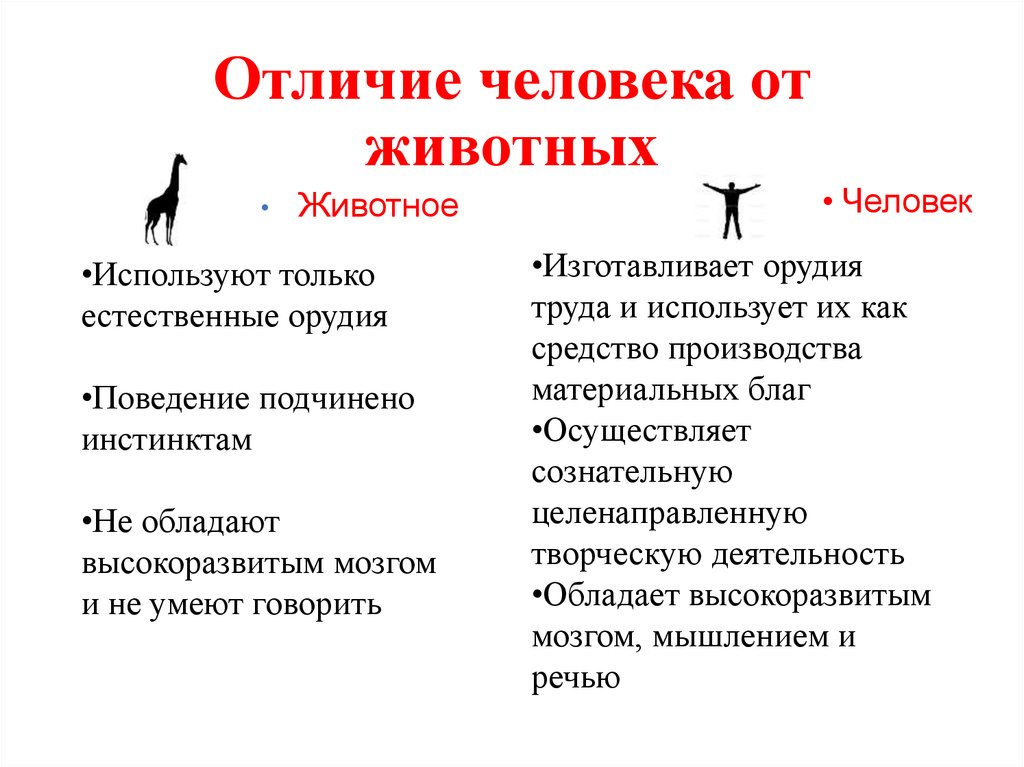

Поведение животных заранее генетически запрограммировано. Животное рождается с определенным набором инстинктов, которые обеспечивают его приспособленность к среде обитания, обусловливая действия в той или иной ситуации. Вне заданных условий существования ни одно животное выжить не может.

Человек в отличие от животных может варьировать свое поведение в соответствии с конкретными условиями, приспосабливаясь к ним. Человек может выжить в таких условиях окружающей среды, в каких любое другое животное существовать не в состоянии. В чем же причина такого отличия? Ведь человек в сравнении с другими млекопитающими — самое беззащитное существо. Детеныши животных уже через несколько дней или даже часов могут сами передвигаться, а через несколько недель — самостоятельно добывать себе пищу. Человек же с рождения беспомощен, самостоятельным он становится только через несколько лет. Многие животные имеют природные средства самозащиты — клыки, рога, когти и т.д. У человека такой защиты нет. Его тело весьма уязвимо.

Почему же именно человек в результате эволюции становится разумным существом, способным активно воздействовать на природу? В первую очередь человек не может жить обособленно, вне взаимодействия с другими людьми. Человек, таким образом, — существо общественное, социальное. В то же время в отличие от стадных животных взаимодействие между людьми в обществе персонифицировано, основано не на инстинктах, а на личных отношениях.

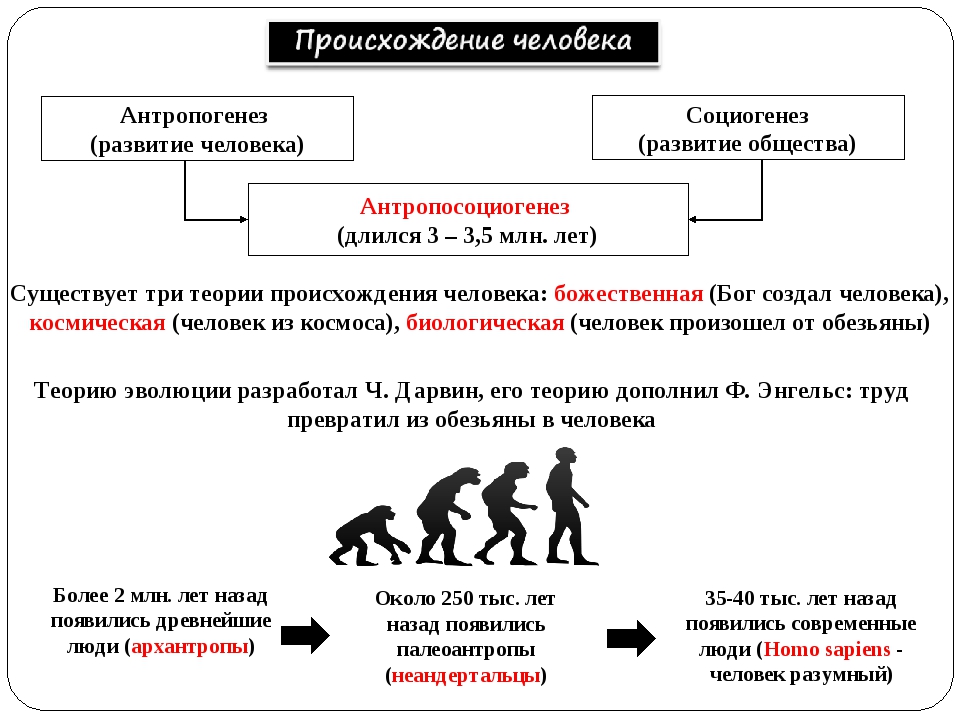

Выделение человека из мира животных заняло несколько миллионов лет. В течение этого времени протекали два параллельных процесса: антропогенез— становление человека и социогенез— становление общества. Современные теории объединяют эти два процесса в один под названием антропосоциогенез.

Важную роль в развитии антропосоциогенеза сыграла орудийная деятельность человека. По словам американского просветителя Б. Франклина, человек — это животное, создающее орудия труда. Некоторые животные могут использовать предметы из окружающей их природы: палки, камни и т.д. Но только человек научился приспосабливать эти предметы для орудийной деятельности. Только человек может изготовлять орудия труда с помощью других орудий труда.

Производство орудий труда, безусловно, способствовало разложению инстинктивной основы поведения и появлению абстрактного мышления. Кроме того, первые элементарные орудия труда были орудиями охоты, а значит убийства. Несомненно, они использовались при конфликтах внутри человеческого стада, например за обладание пропитанием. Это ставило под вопрос само существование человеческого стада. Поэтому возникновение орудий труда и орудийной деятельности требовало установления внутристадного мира.

Первым шагом к этому стало изменение в характере брачных связей. Изначально человеческое стадо, так же как и стадо животных, основывалось на эндогамии, т.е. на брачных связях внутри одной группы особей. Близкородственные брачные связи приводили к появлению неполноценного потомства, что отрицательно сказывалось на генофонде. Вряд ли древние люди понимали причины пагубных изменений у своих детенышей. Скорее всего, в целях прекращения вооруженной и кровопролитной борьбы за брачного партнера и установления внутристадного мира возникла необходимость поиска брачных связей на стороне, в других группах людей. Появилась экзогамия — брачные связи вне данного человеческого стада. Так возникла первобытно-родовая община, в которой существовали определенные правила поведения, в первую очередь запреты (табу). Появились представления о происхождении своего племени от общего предка, в большинстве случаев — от животного (тотемизм). Вместе с этим появилось и понятие родства и равенства родственников. Накопленный опыт передавался от поколения к поколению, пополняясь новыми знаниями. Человек становился единственным существом, осознающим межпоколенную связь, уважающим своих предков.

Со временем установленные правила поведения приобретали все более сложный характер, что способствовало усилению отличия человека от животных. Запреты касались всех членов общины — слабых и сильных, взрослых и детей, тогда как в животном мире запреты существуют только для слабых. Поведение человека не сводилось только лишь к инстинкту самосохранения, поскольку для него свойственно самоограничение и даже самопожертвование в пользу других людей. Кроме того, в отличие от стада животных в первобытной обшине существовало требование поддержания жизни соплеменника, независимо от его физических качеств и приспособленности к жизни.

Еще одним фактором антропосоциогенеза стало появление и развитие языка. Язык — это процесс передачи информации с помощью звуков, объединенных в смысловые речевые конструкции. Речь имеет предметный характер и напрямую связана с предметно- практической деятельностью людей.

Важным шагом, еще более отдалившим человека от животных, было использование огня как источника тепла, средства обороны от хищников, приготовления пищи.

С развитием орудий труда и языка усложнялась практическая деятельность людей, а с ростом населения требовалось все больше продуктов питания. Поиск новых, более эффективных источников существования привел в конечном итоге к неолитической революции — переходу от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству.

С завершением антропогенеза человек как биологический вид перестал меняться, напротив, процесс развития общества продолжается до сих пор. Люди могут различаться по ряду биологических параметров, таких как возраст, рост, черты лица и т.д. Есть и более существенные отличия, например национальность, раса, т.е. определенные признаки, появившиеся у людей, населяющих разные районы планеты, в связи с их адаптацией к конкретным условиям среды обитания. Но несмотря на все различия люди являются представителями одного биологического вида и обладают равными способностями.

Наличие в человеке двух начал, биологического и социального, породило массу дискуссий об их соотношении. В итоге возникли две концепции, которые рассматривают этот вопрос с противоположных точек зрения. Первая из них, биологизаторская, утверждает первичность биологических начал в человеке, вторая, социологизаторская, абсолютизирует его социальное начало.

Биологизаторскими концепциями являются расизм и фашизм. Они провозглашают превосходство одной расы или нации над другой, неполноценность представителей низших рас, необходимость опеки над ними, регулирования их численности, а в некоторых случаях и уничтожения.

Одной из биологизаторских концепций был социал-дарвинизм, возникший в XIX в. на основе учения Ч.Дарвина. Социал-дарвинисты объясняли многие явления общественной жизни с точки зрения теории естественного отбора и борьбы за существование. Причем переносили эти законы и на взаимоотношения между слоями общества, и на конкуренцию в сфере экономики. Социал-дарвинизм был отвергнут современной наукой, поскольку тезис «выживает сильнейший» неприменим к человеческому обществу.

Социологизаторские концепции признают несущественным все проявления биологического в человеке, в том числе и его индивидуальность. Человек воспринимается как часть общества, винтик в общественной машине, заранее приспособленный к выполнению определенных функций, но ограниченный во всех других отношениях, которым можно манипулировать в целях достижения определенного социального идеала.

В действительности биологическое и социальное существуют в человеке неразрывно.Сейчас, в эпоху научно-технического прогресса, появилась масса факторов, пагубно влияющих на природу человека: загрязнение окружающей среды, экологические проблемы, стрессы — все это отражается на здоровье людей.

Человек как биологический вид может выжить в различных условиях окружающей среды. Но его возможности не безграничны. Единство биологического и социального в человеке — это результат длительной эволюции.В условиях стремительно развивающейся технической цивилизации возможности адаптации человеческого организма к меняющимся условиям существования могут быть исчерпаны. Появление новых болезней, ослабление иммунной системы наглядно свидетельствуют об этом. Загрязнение среды обитания человека вредными веществами, радиоактивные излучения, употребление в пищу синтетических продуктов, приготовленных с помощью генной инженерии, могут привести к мутационным изменениям следующих поколений людей. Неслучайно одной из глобальных проблем стала необходимость сохранения человека как биологического вида.

Вопросы и задания

1. Объясните понятие «человек». Чем человек отличается от животных?

2. Охарактеризуйте понятия антропогенеза и социогенеза. Как протекали эти процессы?

3. Какую роль в развитии антропогенеза сыграли орудия труда и язык?

4. Что такое неолитическая революция? Каковы ее причины?

5. В чем отличие биологизаторской и социологизаторской концепций сущности человека?

6. В чем проявляется единство биологического и социального в человеке?

7. Немецкий биолог Э.Геккель писал в 1904 г.: «Хотя значительные различия в умственной жизни и культурном положении между высшими и низшими расами людей в общем хорошо известны, тем не менее их относительная жизненная ценность обычно понимается неправильно. То, что поднимает людей так высоко над животными… это культура и более высокое развитие разума, делающее людей способными к культуре. По большей части, однако, это свойственно только высшим расам людей, а у низших рас эти способности развиты слабо или вовсе отсутствуют… Следовательно, их индивидуальная жизненная значимость должна оцениваться совершенно по-разному».

В чем автор видит отличие человека от животных? Чем, по его мнению, отличаются высшие и низшие расы? Какую концепцию сущности человека представляет автор? Свой ответ объясните.

2.1. Человек как продукт биологической и социальной эволюции

Оценка

Тема 2.1. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции

Норматив по теме

- Теории происхождения человека

- Взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке.

- Атрибуты личности: воля, свобода, рассудок, разум (И. Кант)

- Сознательное и бессознательное (теория личности З. Фрейда)

Термины: человек, индивид, индивидуальность, личность, антропогенез, гоминид, феральный человек, психоанализ З. Фрейда.

Теории происхождения человека

Человек — высшая ступень развития живых организмов на Земле. Биологически человек принадлежит к млекопитающим гоминидам, человекоподобным существам, которые появились около 550 тысяч лет назад.

Теория происхождения человека получила свое название —антропогенез.

Антропогенез — часть биологической эволюции, которая привела к появлению человека разумного (Homo sapiens), отделившегося от прочих гоминид (человекообразных обезьян), процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека.

Род Homo отделился от австралопитеков или подобных им гоминид около 2 млн лет назад в Африке.

Важнейшими этапами антропогенеза, отделившими человека от других гоминид и выделившими его из мира животных, были начало изготовления орудий труда, освоение огня, появление речи.

Начиная с Homo habilis, люди использовали каменные орудия, всё более искусно изготовленные.

(Источник информации: https://ru.wikipedia.)

Взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке

Философские споры о природе человека имеют многовековую историю. Наиболее часто природу человека философы называют бинарной (двойной), а самого человека определяют как биосоциальное существо, обладающее

— членораздельной речью,

— сознанием,

— высшими психическими функциями (абстрактно-логическое мышление, логическая память и т. д.),

— способное создавать орудия, пользоваться ими в процессе общественного труда.

Биологи и философы называют следующие анатомические, физиологические и психологические особенности человеческого организма, которые составляют биологическую основу деятельности человека как существа социального:

а) прямая походка как анатомическая особенность, позволяющая человеку шире охватывать взглядом окружающую обстановку, освобождающая передние конечности даже во время передвижения и позволяющая использовать их для труда лучше, чем это могут сделать четвероногие;

б) цепкие руки с подвижными пальцами и противопоставленным большим пальцем, позволяющие выполнять сложные и тонкие функции;

в) взгляд, направленный вперед, а не в стороны, позволяющий видеть в трех измерениях и лучше ориентироваться в пространстве;

г) большой мозг и сложная нервная система, дающие возможность высокого развития психической жизни и интеллекта;

д) сложный механизм голосовых связок, строение гортани и губ, способствующие развитию речи, т. е. произнесению определенного количества дифференцированных звуков;

е) длительная зависимость детей от родителей, а следовательно, долгий период опеки со стороны взрослых, медленный темп роста и биологического созревания и поэтому долгий период обучения и социализации;

ж) пластичность врожденных импульсов и потребностей, отсутствие жестких механизмов инстинктов, таких, какие имеют место у других видов, возможность приспособления потребностей к средствам их удовлетворения — все это способствует развитию сложных образцов поведения и адаптирования к различным условиям среды.

Личность обладает:

— самостоятельностью;

— способностью изменяться во времени;

— ответственностью и умением решать проблемы;

— контролем своего поведения, силой воли.

Личность — это относительно устойчивая система поведения индивида, построенная, прежде всего, на основе включения в социальный контекст.

Феральный человек — индивид, изолированный от социума («Маугли»)

Сознательное и бессознательное (теория З. Фрейда)

Известно, что главным регулятором человеческого поведения служит сознание.

З. фрейд (1856- 1939) основатель психоанализа

Фрейд открыл, что за покровом сознания скрыт глубинный, «кипящий» пласт не осознаваемых личностью могущественных стремлений, влечений, желаний.

Будучи лечащим врачом, он столкнулся с тем, что эти неосознаваемые переживания и мотивы могут серьезно отягощать жизнь и даже становиться причиной нервно-психических заболеваний. Это направило его на поиски средств избавления своих пациентов от конфликтов между тем, что говорит их сознание, и потаенными слепыми, бессознательными побуждениями. Так родился фрейдовский метод исцеления души, названный психоанализом.

Не ограничившись изучением и лечением невропатов, упорной работой по восстановлению их психического здоровья, Фрейд создал теорию, объяснявшую переживания и поведение не только больного, но и здорового человека. Эта теория приобрела в странах Запада столь великую популярность, что многие там и в наши дни убеждены, что «психология — это и есть Фрейд». Фрейдовская теория во многих зарубежных странах прочно вошла в учебники по психологии, психотерапии, психиатрии. Она оказала воздействие на другие науки о человеке — социологию, педагогику, антропологию, этнографию, а также на искусство и литературу.

Бессознательное — это пласт психики больший, чем вся сознательная жизнь.

Теория З. Фрейда

1. Сверх-Я — НАД-сознательное («Нельзя»), представлено общественными запретами («табу»), парвилами поведения, их знает каждый, но не каждый исполняет.

2. Я — со-знательное (обладает рефлексией — оценкой, то есть, выбирает между НАД-сознательным (правилом поведения в обществе) и ПОД-сознательным (личными желаниями) — определяет поведение человека.

3. ОНО — ПОДсознательное (бЕСсознательное) («Хочу»)

Фрейд вводит понятия: либидо (сексуальное влечение) и танатос (жажда смерти)

Из всех бессознательных желаний Фрейд на первое место ставит именно либидо, как самое не реализуемое в жизни человека. Объясняя причины стресса и агрессии неудовлетворенностью бессознательного.

Вывод: человек не может знать себя до конца, так как бессознательное не просвечивается разумом, оно как темный колодец.

Бессознательное может проявляться во сне, в оговорках.

Задания:

1. Какая из перечисленных особенностей свойственна человеку и отсутствует у животного?

а) действие механизмов наследственности;

б) работа органов чувств;

в) обменные процессы;

г) творческая активность

2. Человек от животного отличается тем,что он

а) имеет природные инстинкты;

б) обладает наиболее совершенным слухом

в) не зависит от природных условий;

г) обладает членораздельной речью

3. И человеку и животному свойственна

а) трудовая активность;

б) забота о потомстве

в) познавательная деятельность

г) самореализация

4. Верны ли следующие суждения об отличие человека от животных?

А. Человека от животных отличает способность создавать социокультурную среду.

Б. Человека от животных отличает способность трудиться

а) верно только А

б) верно только Б

в) верны оба суждения

г) оба суждения неверны

Найдите в приведенном ниже списке свойства человека, имеющие социальную природу:

а) способность к совместной преобразовательной деятельности

б) стремление к самореализации

в) умение приспосабливаться к природным условиям

г) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем

д) потребность в воде, пище, отдыхе

д) способность к самосохранению

Задание 1. Установите соответствие между понятием и определением.

Антропогенез — это существо биологического вида Homo sapiens (человек разумный), которое является продуктом биологической эволюции.

Экзогамия — становление человека.

Язык — становление общества.

Социогенез — брачные связи внутри группы особей.

Эндогамия— брачные связи вне данного человеческого стада.

Неолитическая революция — представления о происхождении своего племени от общего предка, в большинстве случаев от животного.

Тотемизм — это процесс передачи информации с помощью звуков, объединенных в смысловые речевые конструкции.

Человек — это переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству.

Социологизаторская концепция — это теория, которая утверждает первичность биологических начал в человеке.

Биологизаторская концепция — это теория, которая абсолютизирует социальное начало в человеке.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Антропосоциогенез объединяет два процесса:

антропогенез — становление человека;

………………………….. .

• Брачные связи в зависимости от того, осуществляются они внутри группы особей или вне нее, называются:

эндогамия;

………………………….. .

• Концепции, рассматривающие первичность либо биологических, либо социальных начал в человеке, носят название:

биологизаторская;

……………………….. .

• Биологизаторскими концепциями являются:

…………………………. ;

фашизм;

……………………………. .

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Человек в отличие от животных не может варьировать свое поведение в соответствии с конкретными условиями и не может приспосабливаться к ним.

• Человек может жить обособленно, вне взаимодействия с другими людьми.

• Производство орудий труда не способствовало разложению инстинктивной основы поведения человека и появлению абстрактного мышления.

• Поведение человека сводится только лишь к инстинкту самосохранения, поскольку для него не свойственно самоограничение и даже самопожертвование в пользу других людей.

• С завершением антропогенеза общество перестает меняться, напротив, процесс развития человека продолжается до сих пор.

• Биологизаторские концепции считают несущественными все проявления биологического в человеке, в том числе и его индивидуальность.

• Биологическое и социальное существуют в человеке обособленно.

Задание 4. Прочитайте высказывания. Какой смысл вкладывают авторы в понятие «человек»? Какие качества человека они считают наиболее значимыми? К какой концепции — биологизатор- ской или социологизаторской — можно отнести каждое из высказываний? Чем человек отличается от животных?

Протагор: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют».

• Н.Радищев: «Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом».

М. Ю.Лермонтов: «Тот самый человек пустой, кто весь наполнен сам собой».

И. Кант: «Человечность — это способность участвовать в судьбе других людей».

Э. Межелайтис: «Стать человеком — большая работа».

• Г.Белинский: «Хорошо быть ученым, поэтом, воином, законодателем и прочим, но худо не быть при этом человеком».

А. С. Макаренко: «У человека должна быть единственная специальность — он должен быть большим человеком, человеком настоящим. Если ты сумеешь это требование понять… везде для тебя будет интересно и везде ты сможешь дать что-нибудь ценное в жизни».

В. А. Сухомлинский: «Пусть всегда будут широко раскрыты глаза души твоей для чужого горя и радости, дел и тревог — только тогда можно стать настоящим человеком».

И. Гёте: «Люди, при всех своих недостатках, остаются достойнейшими в мире существами».

К. Г. Паустовский: «Человек должен быть умен, прост, справедлив, смел и добр. Только тогда он имеет право носить это высокое звание — ЧЕЛОВЕК».

Ч.Дарвин: «Внушения совести в связи с раскаянием и чувством долга являются важнейшим различием между человеком и животным».

У. Хэзлитт: «Человек — единственное животное на свете, способное смеяться и рыдать, ибо из всех живых существ только человеку дано видеть разницу между тем, что есть, и тем, что могло бы быть».

Новалис: «Человеком стать — это искусство».

Задание 5. Прочитайте текст. В чем, по мнению автора, состоит отличие человека от животных? Какие факторы влияют на становление мышления человека? Почему автор полагает, что процесс становления мышления нельзя считать законченным?

Хосе Ортега-и-Гассет: «Давайте на миг допустим (для лучшего понимания), что именно мышление — отличительная черта человека. Вспомним: человек — «разумное животное». Другими словами, быть человеком, как учит гениальный Декарт, — значит быть мыслящей вещью. Тогда неизбежен вывод: человек, раз и навсегда наделенный мышлением, бесспорно, владеет им как неотъемлемым, врожденным качеством, т.е. он уверен, что он — человек, как рыба уверена, что она — рыба. Но это — глубочайшее заблуждение. Человек никогда не уверен, что способен мыслить правильно (настоящая мысль всегда адекватна). Повторяю, он всегда сомневается в своей правоте, в адекватности своего мышления. Вот почему можно со всей категоричностью утверждать, что в отличие от всех прочих существ человек никогда не убежден и не может быть убежден, что он человек (так же как тигр не сомневается, что он — тигр, а рыба уверена, что она — рыба).

Итак, мышление не было даровано человеку. Истина (которую я, не имея возможности вполне обосновать, только лишь констатирую) в том, что мышление создавалось постепенно, мало-по- малу, формировалось благодаря воспитанию, культуре, упорным упражнениям, дисциплине, одним словом, ценой неимоверных усилий, проделанных на протяжении тысячелетий. Больше того, ни в коем случае нельзя считать эту созидательную работу законченной».