В каком году в ссср были талоны на продукты в ссср

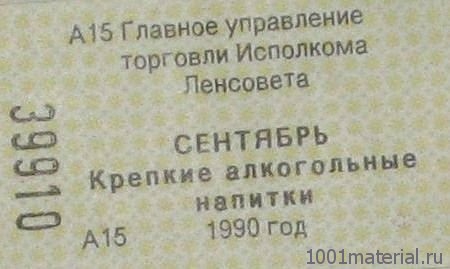

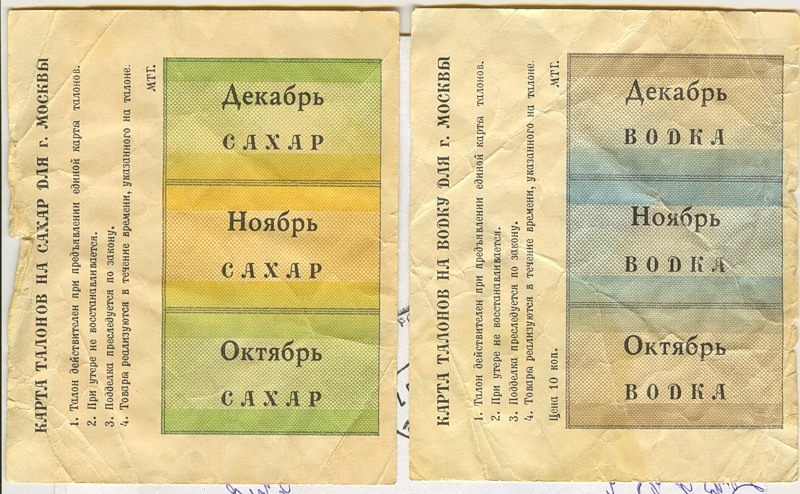

На нескольких российских сайтах недавно появилась новость о том, что в 2019 году в России могут внедрить карточную систему для помощи малоимущим — вместо нормальной пенсии или зарплаты людям будут выдавать продуктовые карточки, на которые можно будет получать продукты. Правда, не слишком много — в эквиваленте примерно 10.000 российских рублей ($160) в год. Подобная карточная система питания существовала и в СССР, так что думаю все, кто хочет «вернуться назад в СССР» будут довольны — можно будет ходить в магазины с карточками и получать по ним сахар и водку)

Что самое интересное — фанаты СССР любят рассказывать, что мол карточная система появилась уже в «проклятые девяностые», когда «проклятые либералы и Мишка-меченый довели страну до ручки». Разумеется, это неправда, и лучше всего об этом говорят исторические факты — карточная система распределения в том или ином виде существовала всю историю СССР, а то, что было в восьмидесятые-девяностые — просто лучше запомнилось, так как произошло при жизни нынешних поколений.

Итак, в сегодняшнем посте мы посмотрим, как в СССР питались по карточкам, узнаем с чего это началось и подумаем, что со всем этим делать. Заходите под кат, там интересно, ну и в друзья добавляться не забывайте)

В стране победившей революции.

Люди, не интересующиеся темой, не слышали об этом — но самые первые продуктовые карточки появились в России не во времена Перестройки и даже не во времена Второй мировой войны, а больше ста лет назад — весной 1916 года. К этому времени Российская Империя была уже сильно истощена войной, как психологически, так и экономически — в стране начался продовольственный кризис, и была введена карточная система. В частности, существовали талоны на сахар — так как сахаропроизводящие заводы Польши оказались в зоне боевых действий.

После переворота 1917 года

был тут же построен коммунизм карточная система накрыла всю страну — в отдельных районах страны по талонам распределялся даже хлеб, и продолжалось так до 1921 года. В 1921 году начался НЭП, страна вздохнула немного свободнее и карточки отменили. Однако с приходом к власти великого агронома и языковеда НЭП был свёрнут, и карточная система была введена снова — товаров на всех попросту не хватало. Помимо, собственно, карточной системы, при «великом вожде» существовали так же нормы отпуска товаров в одни руки — так, к примеру, с апреля 1940 года один покупатель мог купить не более 1 килограмма мяса и не более 0,5 килограмма колбасы. Напомню, что в 1940 году со времен переворота прошло уже 23 года — но страна, как видите, так и не стала жить по-человечески.

Во времена Второй мировой войны стало, как вы понимаете, ещё хуже — карточное распределение стало ещё строже, а тому, кто потерял свои талоны на продукты, грозила буквально голодная смерть — об этом замечательно рассказал Кир Булычёв в фантастическом рассказе «Можно попросить Нину?» — он сам в годы войны жил в переулке Сивцев Вражек в Москве и испылал всё это на собственной шкуре.

Когда и почему в СССР жили без карточек?

В 1947 году карточная система была отменена, но товарные ограничения в том или ном виде остались — к примеру, советский гражданин не мог просто прийти в магазин и купить автомобиль — для этого было нужно, во-первых, отстоять «очередь», затем нужно было заплатить большую сумму денег собственно за покупку автомобиля, и в третьих — нужно было ещё получить некое «разрешение» на приобретение автомобиля у местных органов власти. Про это мало кто слышал, но такие «разрешения» действительно существовали, как минимум в шестидесятые годы — у моих друзей сохранилась такая бумажка, как-нибудь сфотографирую и напишу про нее отдельный пост.

Карточек не существовало в 1970-е годы, во времена правления Брежнева — и с тех пор многие фанаты СССР считают это время «золотыми годами Союза». Почему в то время не было карточек? В семидесятые годы цены на нефть пошли вверх, и за счет экспорта нефти и получения валюты СССР смог закупать множество импортных товаров. В центральных универмагах крупных городов можно было купить джинсы FUZZ и кассеты BASF производства ФРГ, в стране повсеместно начали появляться пресловутые «румынские стенки» и немецкие туфли «Salamander» (прозванные попросту «саламандрами»), а также множество других импортных товаров, купленных за валютную выручку.

Фактически, это и был тот самый загадочный «золотой век СССР» — выскокие цены на нефть дали возможность хоть чем-то наполнить магазинные полки.

В эти годы руководством СССР была сделана фатальная ошибка — вместо того, чтобы за полученную валюту организовать у самих себя подобные производства, СССР тратил деньги на товары — и с закатом высоких цен на нефть, а также с увеличением расходов (к прмиеру, на войну в Афганистане) советская экономика медленно и верно начала приближаться к своему концу.

Возвращение талонов «по просьбам трудящихся».

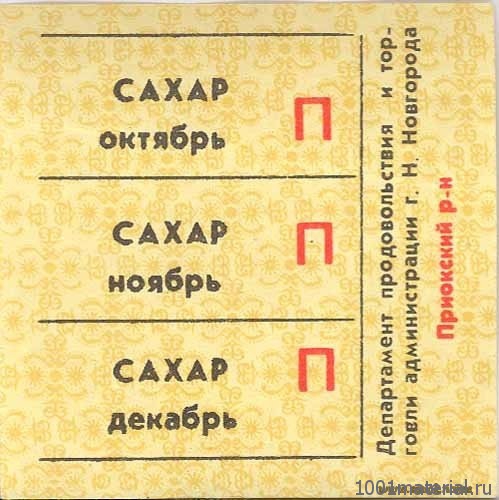

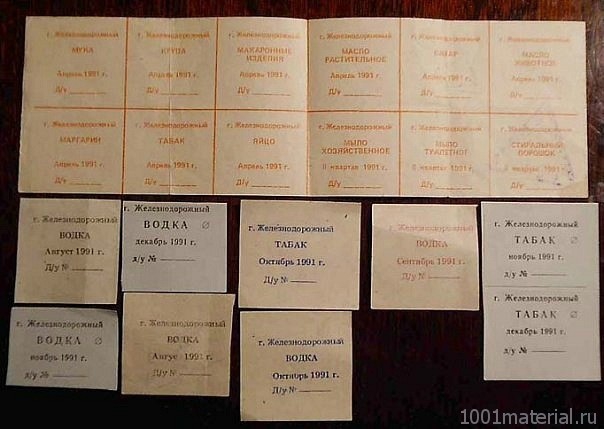

Талоны начали появляться снова не «в девяностые годы», как любят рассказывать фанаты СССР, а уже в конце семидесятых — дефицит нарастал, и в некоторых регионах ещё при Брежневе были введены талоны на мясо, сливочное масло и сахар. Дальше было только хуже — «талонизация» охватывала всё новые и новые группы товаров.

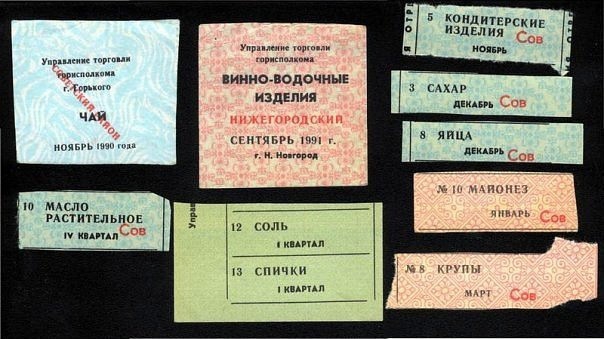

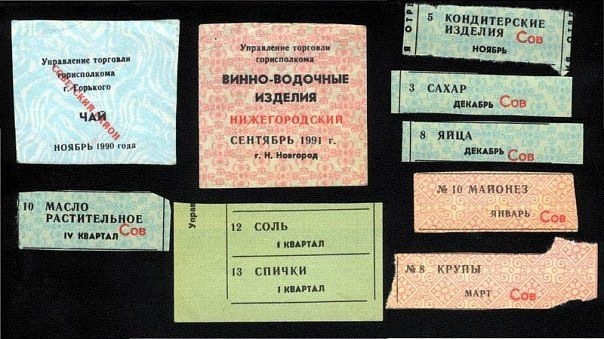

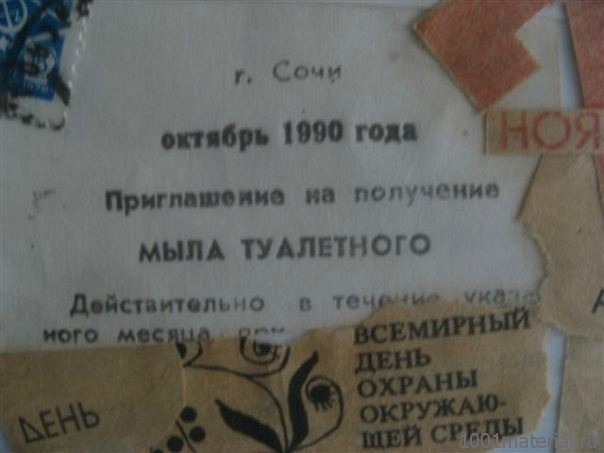

Что самое интересное — далеко не везде эти бумажные штуки назывались «талонами». Местная власть часто импровизировала и называла их, например, «Карточка покупателя», «Заказ» или даже «Приглашение на получение». Разумеется, всё это было сплошным лицемерием — ведь никто ничего не заказывал, никто никого никуда не приглашал и не просил никаких карточек — просто таким образом маскировалась система ограниченного распределения товаров.

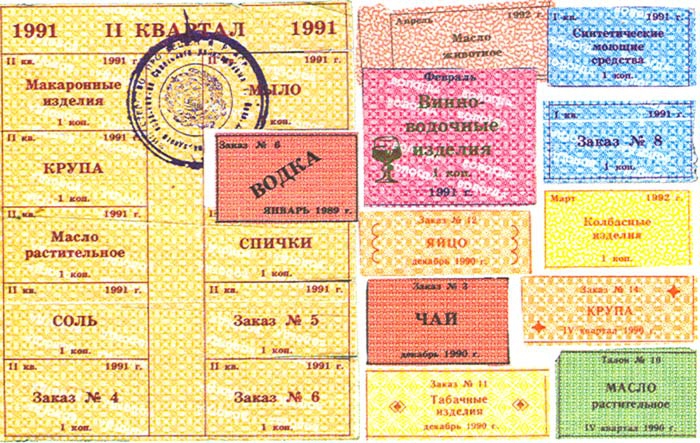

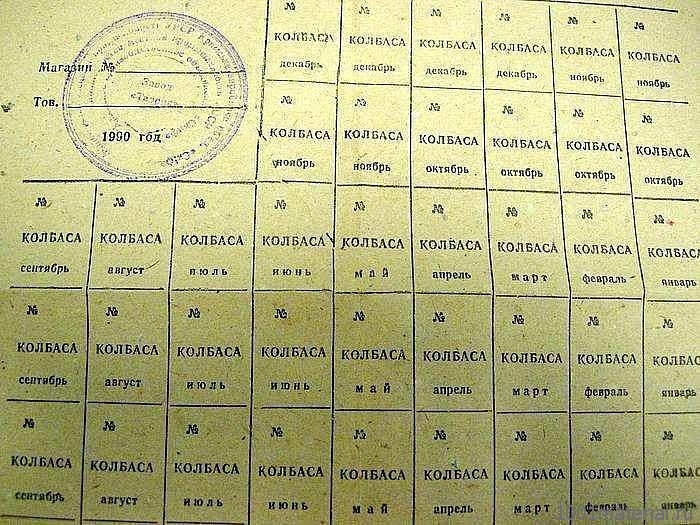

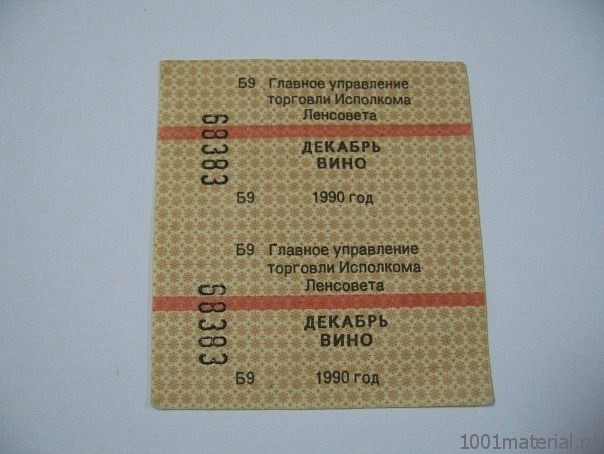

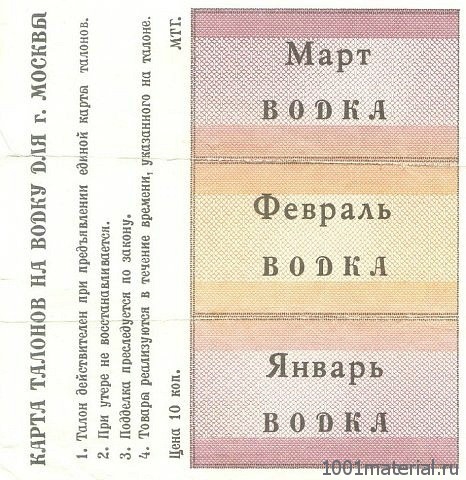

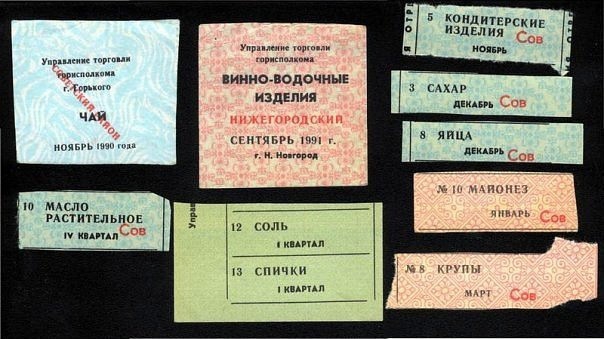

В восьмидесятые годы по талонам часто распределяли мясо, колбасу и относительно хорошее сливочное масло — в свободной продаже был только дешевый, вредный и вонючий маргарин. Позже список «товаров по талонам» расширился — к ним добавился сахар (он стал дефицитом из-за повсеместного самогоговарения) и практчиески любой алкоголь — в месяц на одного взрослого человка полагалась 1 бутылка водки и 2 бутылки вина. Алкоголь покупали буквально все, даже непьющие — он был отличной валютой и платой за услуги.

Что случилось в девяностые.

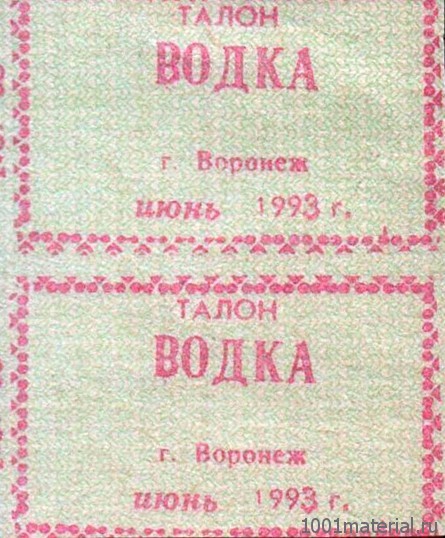

Проблемы с плановой советской экономикой всё нарастали — «ручное распределение» не работало, товаров на всех не хватало, повсеместно процветал черный рынок и целые подпольные фабрики. Пик «распределения по талонам» пришелся на начало 1990-х годов — когда, собственно, СССР и поставил кеды в угол, приказав всем долго жить. Затем талоны сохранялись примерно ещё в течение двух лет — так как экономика не могла быстро перейти на нормальные рельсы (кстати, в эти же годы ещё продолжали ходить советские рубли). Вот этот-то период фанаты СССР часто показывают как «нищету девяностых» — мол, в СССР было всё отлично, а потом стало плохо и появились талоны. Однако как становится понятно из моего поста — распределение товаров по талонам в начале девяностых — это лишь хвост кометы, голова которой прячется в далёком 1917 году.

Примерно к 1993 году, когда люди окончательно прогнали советских номенклатурщиков, сидевших на распределении и когда в полную силу заработал свободный рынок и конкуренция — талоны сошли на нет. И так бывает всегда и везде, где государство не вмешивается в экономические процессы — как-то всё само собой налаживается. Наверное, просто потому, что люди в целом не такие уж плохие и беспомощные, как их представляют себе коммунисты:)

А вы помните талоны в СССР? И могут ли их ввести в современной России?

Напишите в комментариях, интересно.

Добавляйтесь в друзья в ЖЖ;)

Подписывайтесь на меня в facebook

Подписывайтесь на мою страничку Вконтакте

Подписывайтесь на мой твиттер

_____________________________________________

Понравился пост? Расскажите друзьям о том, как в СССР жили по талоном, нажав на кнопочку ниже:

Яндекс Картинки

В Иркутск я приехал в апреле 1982 года, командированым от работы на курсы повышения квалификации работников сельского хозяйства. Помню, как меня удивило изобилие продуктов на прилавках магазинов.

С начала 70-х годов в СССР возник дефицит продуктов. Советская власть оказалась неспособной наладить производство продуктов питания в достаточном количестве. С прилавков исчезли самые востребованые продукты, мясо и мясные колбасные изделия, сыр, масло сливочное, постепенно стали пропадать шоколадные конфеты, кофе, несмотря на двукратное подорожание.

Местами в дефиците был даже хлеб. В провинции хлеб разбирали на корм скоту и в сельских магазинах привезённое хлебовозкой, разбирали за час. Очередь за хлебом тоже занимали за час-полтора до привоза. Комбикорма для животных населению продавать не разрешалось. Не хватало корма общественному совхозному скоту.

Яндекс Картинки

Жители центральной РСФСР приспособились ездить в Москву и Санкт-Петербург в продуктовые вояжи, где набивали рюкзаки продуктами на месяц. Колбасные очереди стали проклятием для жителей СССР. Вынужденные «доставать» дефицит, ловить когда «выкинут» нужные продукты, толкаться в очередях и поездах, получать в спину шипение городских старух «Понаехали тут , из-за вас ничего не купишь.»

Ездили за продуктами земляки в военные городки, раскинувшиеся в лесах Калининской области и в Удомлю, город Калининской атомной станции, снабжавшиеся из военторга , а атомщики снабжались дефицитом за вредность. В случае успеха, попав на привоз можно было отстояв очередь отовариться колбасно-сырным дефицитом, запастись жидковатой сметаной и куриным яйцом, которого на прилавках райцентра тоже не было.

В начале 80-х в Москве ввели формальное ограничение на продажу в одни руки . На кассах не пробивали более полукилограмма в одни руки колбасы, масла, сыра. Приходилось стоять в очереди по нескольку раз, пока рюкзак не заполнялся.

Вот почему удивили прилавки Иркутска 1982. Видевшие такое изобилие только на столичных прилавках, при полном отсутствии очереди, командированные просили отвесить им колбаски. Но не тут то было!

«Ваш талон!- потребовала продавщица.» Это шокировало. Ни о каких талонах командированные не знали! Выяснилось, иркутянам на человека в месяц выдают талоны на мясо, масло, сыр, колбасу по 0,5 кг на человека. Отсюда видимое изобилие на прилавках.Приезжим талоны не полагались . Конечно недостающие продукты всегда можно было закупить на колхозных рынках, где всё было, но значительно дороже.

Яндекс Картинки

Талоны были введены не только в Иркутске, но и в Иркутской области.

К сожалению фото Иркутских талонов для истории не сохранилось. Но на форумах в Интернете есть упоминания о талонной системе Иркутска в 81-82гг (ссылка)

Пришлось месяц питаться пакетными супами, столовой поблизости не было. На обратном пути, в самолёте аэрофлотовскую курицу я съел вместе с костями.

Тема талонов в СССР возникла сама собой, ведь многие утверждают, что талоны ввели только при Горбачёве в конце 80-х. Однако выясняется, что в Чечне талоны были уже в конце 70-х, введена талонная система была в Якутии, на Сахалине, в Вологде и области в 1981-82гг. Талонная система существовала на юге, в Астрахани. Не исключения и другие республики Советского Союза. Получше жила лишь Прибалтика.

Яндекс Картинки

Яндекс Картинки

Причём эти талоны были не стола заказов предприятий и универсамов, как многие утверждают, а именно распределительные, без которых продукты не продавали вообще.

Москва уже не выглядела благополучной в эти годы. Ассортимент товаров постоянно сужался, цены на отдельные виды товаров существенно повышались.

Так советская власть пыталась организовать распределение дефицита, вместо того, чтобы наладить производство продуктов питания. КПСС в 1982г приняла Продовольственную программу, придуманую, чтобы улучшить снабжение продуктами советских граждан Товарищ Брежнев изрёк нетленное «Экономика должна быть экономной» Это было началом агонии СССР.

Помню, как первый секретарь областного комитете КПСС тов Корытков прибыл первый и последний раз в наш район. По случаю его приезда в магазине РАЙПО давали серые пельмени по килограмму в одни руки. Пельменей в магазине не было лет 20. Я стоял в очереди.

Товарищ Корытков вошёл в торговый зал универмага, поздоровался и спросил: « Как живёте, товарищи?- на что согбенная старушка ответила- Сынок, живём то хорошо, лишь бы не было войны!»

Поглядеть бы, войди сейчас тов Корытков в магазин, что бы ему сказали старушки?

Подискутируем на тему талонов в СССР? Кто помнит что было в последнее десятилетие СССР. Где Вы доставали продукты?

Всем здоровья! Самоизоляция продолжается.

Автор:

28 марта 2014 10:05

Суть талонной системы заключается в том, что для покупки дефицитного товара необходимо не только заплатить деньги, но и передать особый талон, разрешающий покупку данного товара.

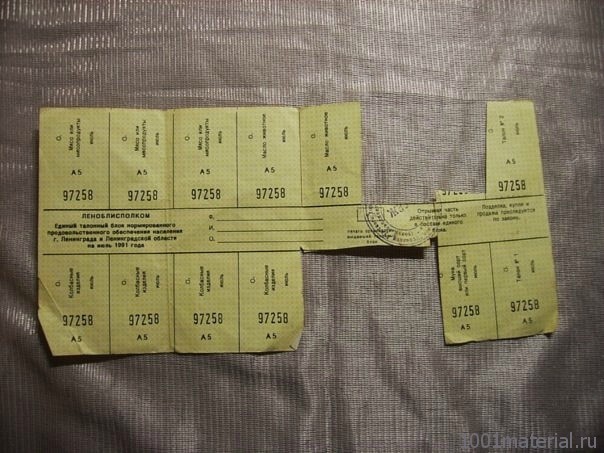

Талоны на продукты питания и некоторые товары народного потребления получались по месту прописки в ЖЭУ (или общежитии — для студентов ВУЗов), на другие товары народного потребления талоны получались по месту работы (обычно, в профкоме).

Причиной возникновения талонной системы был дефицит некоторых товаров широкого потребления. Первоначально талоны внедрялись как элемент системы мотивации. Отличившемуся сотруднику выдавался талон на приобретение дефицитного товара (например, телевизора или женских сапог) .

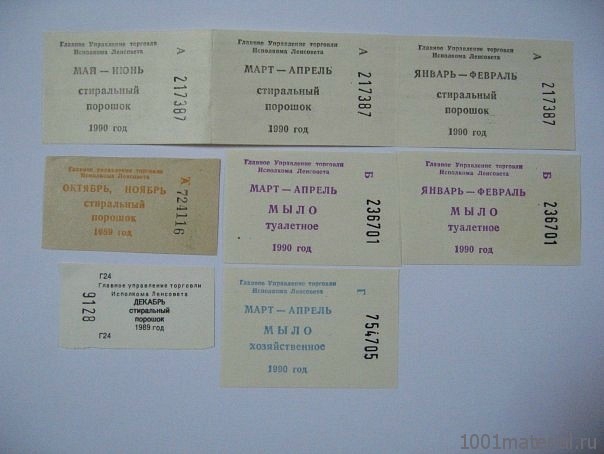

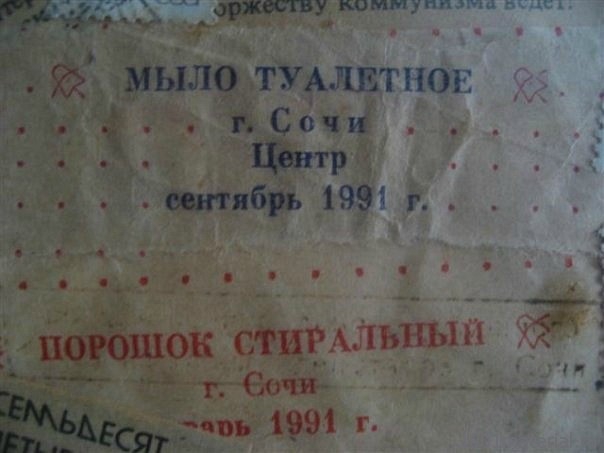

Без талона купить данный товар было трудно, так как в магазинах он появлялся редко (продажа по талону проводилась, как правило, со специализированного склада). Однако впоследствии талоны были внедрены на многие продукты питания, и некоторые иные товары (Табачные изделия, водка, колбаса, мыло, чай, крупы, соль, сахар, в некоторых, крайне редких, случаях, в отдаленных местностях, хлеб, майонез, стиральный порошок, женское бельё и т. д.).

Целью введения талонов было обеспечить население минимально гарантированным набором товаров. Спрос должен был снизиться, так как без талона соответствующие товары в государственной сети торговли не продавали. На практике иногда не удавалось использовать талоны, если соответствующих товаров в магазинах не было.

Скрытой формой карточной (талонной) системы можно считать существование так называемых «столов заказов», где жители, имеющие соответствующую прописку и приписанные к данному столу заказов могли с определенной периодичностью и в ограниченном количестве приобретать определенные товары, исчезнувшие из свободной продажи.

Талонная система сошла на нет с начала 1992 года, в связи с «отпуском» цен, сократившим платёжеспособный спрос, и распространением свободной торговли. На ряд товаров в некоторых регионах талоны сохранялись дольше (в Ульяновске они были окончательно отменены только в 1996 году).

Источник:

Ссылки по теме:

Любите повспоминать, как всё было раньше?

Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:

3 èþëÿ 1968 ãîäà â Ãîíêîíãå (òîãäà êîëîíèÿ Âåëèêîáðèòàíèè) çàáîëåëà ïîæèëàÿ òîðãîâêà èç ðàéîíà Ìîíãêîê, ïðîäàâàâøàÿ æàðåííûõ â ìàñëå êðàáîâ íà ëîòêå óëè÷íîãî êèîñêà. Íà÷àëîñü âñ¸ êàê ë¸ãêîå ïîêàøëèâàíèå, íî ÷åðåç 2 äíÿ ïîäíÿëàñü òåìïåðàòóðà ïîä ñîðîê ãðàäóñîâ, à ñïóñòÿ íåäåëþ æåíùèíà óìåðëà. Óæå â ñåðåäèíå àâãóñòà ãîñïèòàëè â Ãîíêîíãå áûëè ïåðåïîëíåíû: íîâîé áîëÿ÷êîé çàðàçèëèñü 500 òûñÿ÷ (!) ÷åëîâåê, ëþäè ëåæàëè â êîðèäîðàõ, êàøëÿÿ êðîâüþ, è êàæäûé äåíü óìèðàëè äåñÿòêàìè. Áèçíåñìåíû è òóðèñòû çàíåñëè èíôåêöèþ â Ñèíãàïóð è Þæíûé Âüåòíàì, à îòòóäà âîåâàâøèå ñ ïàðòèçàíàìè-êîììóíèñòàìè àìåðèêàíñêèå ñîëäàòû ïðèâåçëè ñ ñîáîé âèðóñ â ÑØÀ. Êàê è ñåé÷àñ, â îñíîâíîì ãîíêîíãñêèé ãðèïï (èëè øòàìì H3N2) ÷àùå óìåðùâëÿë ëþäåé ñòàðøå 65 ëåò. Ýòà äàâíî çàáûòàÿ ïàíäåìèÿ óíåñëà ñòîëüêî æèçíåé, ÷òî èõ äî ñèõ ïîð íå ìîãóò ïîäñ÷èòàòü òî÷íî: ìèð áûë çàíÿò «êóëüòóðíîé ðåâîëþöèåé» â Êèòàå, ãðàæäàíñêîé âîéíîé â Íèãåðèè, îòñòàâêîé ïðåçèäåíòà Øàðëÿ äå Ãîëëÿ âî Ôðàíöèè è êîëîññàëüíûìè ïîòåðÿìè àìåðèêàíñêîé àðìèè âî Âüåòíàìå. Èññëåäîâàòåëè íàçûâàþò öèôðû îò îäíîãî äî ÷åòûð¸õ (!) ìèëëèîíîâ ïîãèáøèõ, íî ðåàëüíîå ÷èñëî ìîæåò îêàçàòüñÿ ãîðàçäî áîëüøå

Çàðàæåíèå ÷åðåç ïîòíûõ ëþäåé

Ôàêòè÷åñêè ýòî áûëà ïåðâàÿ ýïèäåìèÿ, ðàçí¸ñøàÿñÿ ïî ìèðó â êðàò÷àéøèå ñðîêè ïðè ïîìîùè ïàññàæèðñêèõ è âîåííûõ ñàìîë¸òîâ.  Àìåðèêå âèðóñ ñòàðòîâàë ñ àðìåéñêèõ áàç øòàòà Êàëèôîðíèÿ, è çà îäèí ìåñÿö (äåêàáðü 1968 ãîäà) â áîëüíèöàõ ñêîí÷àëèñü 50 000 çàðàçèâøèõñÿ ïàöèåíòîâ.  öåëîì êîëè÷åñòâî ëåòàëüíûõ ñëó÷àåâ ñðåäè àìåðèêàíöåâ îöåíèâàåòñÿ â ñòî òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ïî÷òè êàê âî âðåìÿ íûíåøíåé ýïèäåìèè êîðîíàâèðóñà â ÑØÀ. Ìîæíî áûëî çàðàçèòüñÿ, ëèøü ñëåãêà êîñíóâøèñü ÷åëîâåêà: èíôåêöèÿ ïåðåäàâàëàñü íå òîëüêî ÷åðåç áðûçãè ñëþíû ïðè êàøëå, íî è ÷åðåç ïîò. Íåÿñíî, êàê èìåííî âèðóñ âûðâàëñÿ íà ñâîáîäó. Áîëüøèíñòâî âèðóñîëîãîâ ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî «èñïàíêà» ïåðåäàëàñü ÷åëîâåêó îò äîìàøíèõ ïòèö (âîçìîæíî, êóð èëè óòîê), íûíåøíèé êîðîíàâèðóñ îò äèêîãî æèâîòíîãî (êîáðû èëè ëåòó÷åé ìûøè), à âîò ïðîèñõîæäåíèå «ãîíêîíãöà» ñêîðåå âñåãî, îò ìåëêîãî äîìàøíåãî ñêîòà òèïà ñâèíåé. Íà óäèâëåíèå (êàê è ïðè «èñïàíêå») îò âèðóñà H3N2 ìåíüøå âñåãî ïîñòðàäàëà ßïîíèÿ: æèòåëè Ñòðàíû âîñõîäÿùåãî ñîëíöà ïîãîëîâíî çà îäèí äåíü íàäåëè ìàñêè, ñòðîãî ñîáëþäàëè ãèãèåíó è ëþáûå ñàíèòàðíûå íîðìû. Íà ñîñåäíåì Òàéâàíå ëþáîãî ïðèëåòåâøåãî ñ ìàòåðèêà èíîñòðàíöà ïîìåùàëè â êàðàíòèí íà 2 íåäåëè: âèðóñ (è òóò îïÿòü ñõîäñòâî ñ COVID-19) ïðîÿâëÿëñÿ â îñíîâíîì çà 4-5 äíåé, íî èíîãäà æèë â îðãàíèçìå áåç ñèìïòîìîâ öåëûõ 14 ñóòîê. Íå òàê ìíîãî ÷åëîâåê óìåðëî è â ñàìîì Ãîíêîíãå, õîòÿ íèêàêèõ êàðàíòèííûõ îãðàíè÷åíèé íå ââîäèëîñü: îòëè÷íî ñðàáîòàëè âðà÷è, âêëþ÷àÿ è ðàííþþ ðàçðàáîòêó âàêöèíû óæå â äåêàáðå 1968-ãî. Íåò ñòàòèñòèêè î çàáîëåâàíèÿõ â Êèòàå. Âåðîÿòíî, òàì áûëî ìíîãî æåðòâ ãîíêîíãñêîãî ãðèïïà, íî ïîäñ÷èòàòü èõ íåâîçìîæíî. Ïðè Ìàî Öçýäóíå ÊÍÐ ÿâëÿëàñü ïîëíîñòüþ çàêðûòîé ñòðàíîé, êàê ñåé÷àñ Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ, è íå ïðåäîñòàâëÿëà ìèðó íèêàêèõ ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàòåëåé.

Ïîõîðîíû ñî ñáîðùèêàìè ìóñîðà

À âîò â Åâðîïå âèðóñ H3N2 ðàçâåðíóëñÿ ïî ïîëíîé ïðîãðàììå. Áîëüøå âñåãî ëþäåé óìåðëî â ÔÐà è ÃÄÐ: îêîëî 60 000 ÷åëîâåê (äëÿ ñðàâíåíèÿ îò COVID-19 íà äàííûé ìîìåíò â Ãåðìàíèè ñêîí÷àëèñü 8 600 ïàöèåíòîâ).  ìîðãàõ Çàïàäíîãî Áåðëèíà íå áûëî ìåñòà, òðóïû ñêëàäûâàëè â òóííåëÿõ íåäåéñòâóþùèõ ñòàíöèé ìåòðî, ê ïîõîðîíàì æåðòâ ýïèäåìèè ïðèøëîñü ïðèâëå÷ü ñáîðùèêîâ ìóñîðà, òàê êàê ìîãèëüùèêîâ íå õâàòàëî. Âî Ôðàíöèè çà äåêàáðü ïîãèáëè 25 000 ÷åëîâåê, â Òóëóçå ïðèøëîñü îñòàíîâèòü äâèæåíèå ïîåçäîâ, ïîòîìó ÷òî çàáîëåëè 15% ñëóæàùèõ æåëåçíûõ äîðîã.  íåêîòîðûõ ðàéîíàõ ñòðàíû ïîëîâèíà âñåé ðàáî÷åé ñèëû (!) ïîïàëà â áîëüíèöû, à ïðîèçâîäñòâî íà îòäåëüíûõ ôàáðèêàõ âñòàëî íàìåðòâî, ïîñêîëüêó íåêîìó áûëî òðóäèòüñÿ. Íè ïðåññà, íè ïðàâèòåëüñòâî Ôðàíöèè ñåðü¸çíî ãîíêîíãñêèé ãðèïï íå âîñïðèíÿëè, òåì áîëåå òîãäà ñóùåñòâîâàëà íåïîêîëåáèìàÿ óâåðåííîñòü, ÷òî ëþáîé êàøåëü ëå÷èòñÿ àíòèáèîòèêàìè: îá îòëè÷èè âèðóñíîé è ïðîñòóäíîé ïíåâìîíèè çíàëè ñóãóáî ñïåöèàëèñòû-âèðóñîëîãè. Ãëàâåíñòâîâàëî óáåæäåíèå: ëþáîå èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå ïîä êîíòðîëåì, ñîâðåìåííàÿ ìåäèöèíà ñïîñîáíà åãî èçëå÷èòü. Âèðóñ ñåðü¸çíî óäàðèë è ïî Âåëèêîáðèòàíèè: â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ â ðàìêàõ êàðàíòèíà îñòàíîâèëè ïîåçäà è àâòîáóñû ìåæäó ãîðîäàìè, íî, òåì íå ìåíåå, îò «ãîíêîíãöà» ïîãèáëè íåñêîëüêî òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Îòëè÷èÿ ñîâåòñêîé ýïèäåìèè

Ñîâåòñêîìó Ñîþçó â ðàçãàð ñìåðòåëüíîé ïàíäåìèè íåñëûõàííî ïîâåçëî. ÑÑÑÐ áûë çàêðûòîé ñòðàíîé, íàøè òóðèñòû íå åçäèëè ìèëëèîíàìè, êàê ñåé÷àñ, îòäûõàòü íà çàãðàíè÷íûå êóðîðòû. Ãîñóäàðñòâî ïîêèäàëè ëèøü â ñîñòàâå îðãàíèçîâàííûõ òóðèñòè÷åñêèõ ãðóïï (ïîñëå ñáîðà âîðîõà îäîáðåíèé ïàðòèéíîãî íà÷àëüñòâà è äðóãèõ äîêóìåíòîâ) ëèáî ïî ïðèãëàøåíèþ ÷àñòíîãî ëèöà, â õîäå äîëãèõ áþðîêðàòè÷åñêèõ çàìîðî÷åê ïîëó÷èâ âûåçäíóþ (!) âèçó. Òàêèì îáðàçîì, H3N2 ïîïàë â ÑÑÑÐ íå ñðàçó è íå ìàññîâî, à «íà èçë¸òå», â ñàìîì êîíöå ýïèäåìèè âî âñ¸ì îñòàëüíîì ìèðå, êîãäà îí óæå äîñòàòî÷íî îñëàáåë è íå íàíîñèë îñîáîãî âðåäà. Îäíàêî áûëî èçäàíî ñïåöðàñïîðÿæåíèå: ñîòðóäíèêàì ðåñòîðàíîâ, ãîñòèíèö è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé, ðàáîòàþùèõ ñ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè (òóðèñòàìè èëè ðàáîòíèêàìè ïîñîëüñòâ), ñëåäóåò íîñèòü õèðóðãè÷åñêèå ìàñêè íà ëèöå è ìûòü ðóêè ñ ìûëîì.  1971 ãîäó ãàçåòà «Èçâåñòèÿ» ïðèçíàëà äâå âîëíû «ãîíêîíãñêîãî ãðèïïà», ïðîêàòèâøèåñÿ ïî Ñîþçó â 1968 è 1970 ãîäàõ, è ïîäãîòîâêó ñîâåòñêèõ âðà÷åé ê òðåòüåé: «Ìàññîâàÿ ïðîôèëàêòèêà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ìåòîäîì àêòèâíîé èììóíèçàöèè ñ ïîìîùüþ æèâîé ãðèïïîçíîé âàêöèíû». Ââèäó òîãî, ÷òî âèðóñ â ÑÑÑÐ ðàñïðîñòðàíèëñÿ ïîçäíî, ñìåðòíîñòü îêàçàëàñü íà óðîâíå îáû÷íîãî ãðèïïà. Ïî ìíåíèþ âèðóñîëîãîâ, óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè íå ïðåâûñèë ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé, ýïèäåìèÿ íå ñòàëà ìàñøòàáíîé: «Ìîë÷àòü î ïðîáëåìå áûëî íåëüçÿ, îòìàõèâàòüñÿ òîæå».

Çèìîé óìèðàëè áîëüøå

Âèðóñ íàïîìèíàë æèâîå ñóùåñòâî: íà êàæäîì êîíòèíåíòå îí äåéñòâîâàë ïî-ðàçíîìó. Íàïðèìåð, â Àçèè è Àôðèêå âòîðàÿ âîëíà H3N2 îêàçàëàñü ïî ñìåðòîíîñíîñòè êóäà ñëàáåå, à âîò â Àìåðèêå è Åâðîïå èíôåêöèÿ óáèâàëà â 2-5 (!) ðàç áîëüøå. Êîíêðåòíî óäàð «ãîíêîíãöà» çàñòàâèë êðóïíûå ñòðàíû íà÷àòü ïðîèçâîäèòü ïðîòèâîãðèïïîçíûå âàêöèíû: ýïèäåìèÿ òàêæå ïîêàçàëà, ÷òî ïîæèëûå ëþäè íàõîäÿòñÿ â çîíå ðèñêà, è âî Ôðàíöèè ñ 1984 ãîäà âàêöèíàöèÿ ïåíñèîíåðîâ ñòàëà îïëà÷èâàòüñÿ ãîñóäàðñòâîì. Ïèê ñìåðòåé áûë îòìå÷åí â äåêàáðå 1968 ÿíâàðå 1969 ãîäà. Ìîæíî ñíîâà çàìåòèòü ïîõîæèå âåùè ñ COVID-19: ìåíüøå âñåãî ñòðàäàþò ñòðàíû, ãäå íàñåëåíèå íå îòëè÷àåòñÿ ïîôèãèçìîì, à ïîñëóøíî ñîáëþäàåò ãèãèåíó è ìåðû áåçîïàñíîñòè, îáëà÷àÿñü â ìåäèöèíñêèå ìàñêè è íå çàáûâàÿ ìûòü ðóêè. Íó è, êîíå÷íî, ïîìîãàþò ãðàíèöû íà çàìêå: ÷åì ïîçæå âèðóñ ïðîíèêàåò â ãîñóäàðñòâî, òåì áîëüøå øàíñîâ íà åãî îñëàáëåíèå. Êàê ïðàâèëî, ÷åðåç 5-6 ìåñÿöåâ ïîÿâëÿåòñÿ âàêöèíà. Åù¸ îäèí ïëþñ ãîíêîíãñêîãî ãðèïïà îòñóòñòâèå ïàíèêè è ïñèõîçà â ÑÌÈ. Ýòî òîæå ñûãðàëî âåñüìà çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â çàâåðøåíèè ýïèäåìèè.

* ßíâàðü 1969 ãîäà — «ìàñî÷íûé ðåæèì» îôèöèàíòîê ðåñòîðàíà ãîñòèíèöû â Ìîñêâå.

© George Zotov