В каких семенах не содержится эндосперм

Семя — генеративный орган растения, служащий для размножения и расселения растений. У покрытосеменных (цветовых растений) семя образуется внутри плода из

семяпочки (семязачатка).

Функции семени

- Размножение

- Распространение

- Перенесение неблагоприятных условий

Отделяясь от материнского организма, семя может прорасти и дать начало новому растению.

Благодаря семенам, некоторые из которых имеют воздушные мешки, дочерние растения могут расти на расстоянии десятков километров от материнского.

Прорастая на новых территориях, они занимают их и распространяются.

Семя выживает при таких неблагоприятных факторах, где листостебельное растение погибло бы. Именно семя дает

возможность выжить зародышу растения во время зимнего холода, недостатка влаги, летнего зноя.

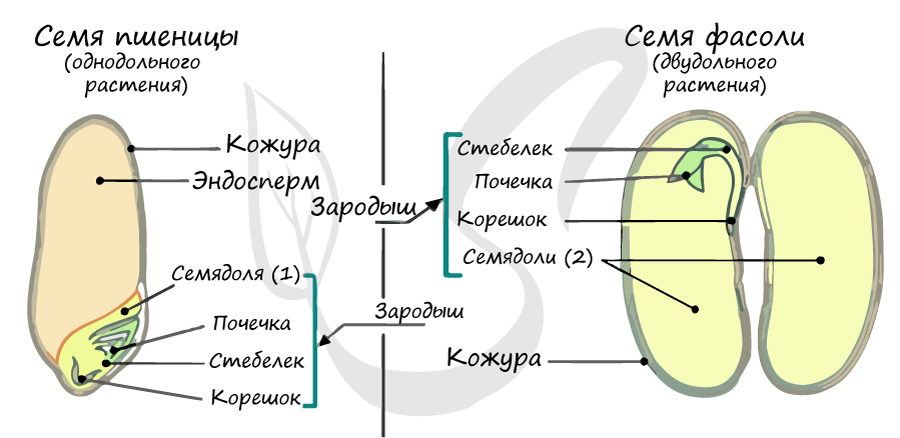

Строение семени

Семя состоит из семенной кожуры, зародыша и эндосперма. Основную часть семени занимает зародыш, который состоит из зародышевого корешка, зародышевого стебелька с

зародышевой почечкой, и зародышевых листьев — семядолей, которые при прорастании семени становятся первыми эмбриональными

листьям саженца.

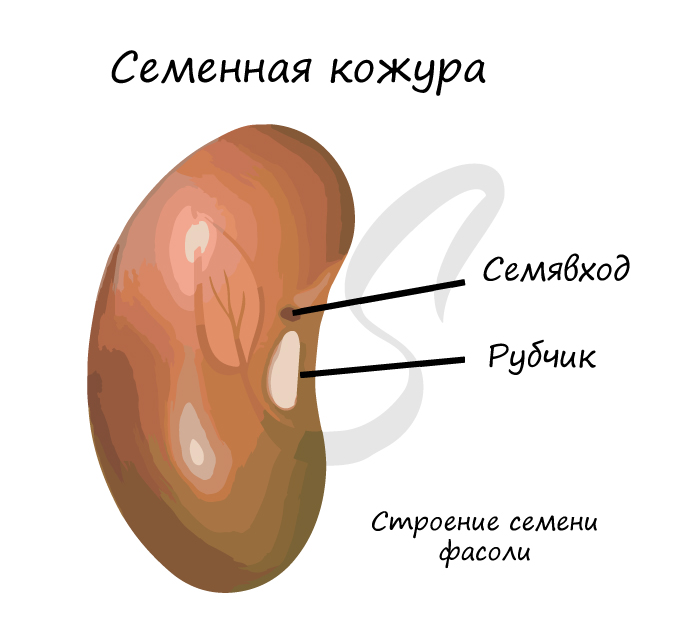

Семенная кожура — обязательный атрибут семени, представляет собой многослойное образование, защищающее внутреннее содержимое семени от высыхания и преждевременного

прорастания. Может иметь на поверхности различные образования. На семенной кожуре всегда можно найти след (рубчик) от семяножки, соединявшей семя со стенкой плода. Рядом

с рубчиком находится еще одно отверстие — семявход (микропиле), через которое при намачивании внутрь семени поступает вода, после чего начинается важный процесс — набухание семени.

Эндосперм — запасающая ткань семени растения, необходимая для роста и развития зародыша. В некоторых семенах эндосперм может отсутствовать, в этом случае его функцию на себя

берет семядоля. Эндосперм в семени есть у подавляющего большинства однодольных (лука, ландыша, пшеницы) и двудольных (тмина, хурмы, фиалки). Отсутствует эндосперм в семенах

бобовых, тыквенных, сложноцветных (гороха, подсолнечника, фасоли, тыквы).

Прорастание семени

Прорастанием семени называется переход от состояния покоя к вегетативном росту зародыша и формированию из него проростка. Развивается молодое растение. Этот крайне важный

процесс требует нескольких обязательных условий:

- Увлажнение семени

- Доступ воздуха к семени

- Наличие в семени запасных питательных веществ.

- Оптимальная температура

- Свет

- Глубина закладки

При этом вода поступает через семявход внутрь семени. Как только это происходит, питательные вещества начинают растворяться в воде, и становится возможным их усвоение для зародыша. При полном погружении в воду, в которой мало растворенного кислорода (кипяченая вода), семена могут погибнуть из-за нехватки кислорода.

А точнее — кислорода. Клетки зародыша дышат, поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

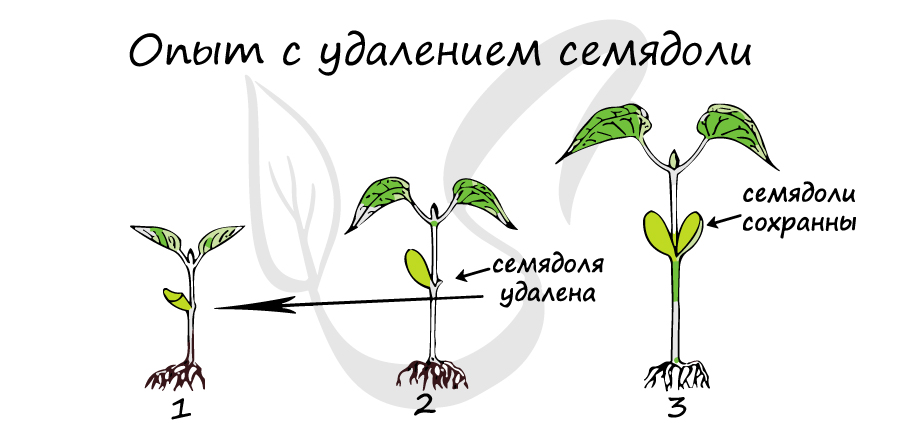

До момента, когда растение начнет фотосинтезировать — вся надежда только на запасные вещества. Они содержатся либо в

семядоли (семядолях), либо — в эндосперме.

Как видно из картинки выше, удаление семядоли значительно замедляет рост и развитие растения (у 1 и 2 растения слева). У растения справа (3) сохранены обе семядоли,

оно опережает в росте и развитие растение (2).

Для каждого вида растения температура своя. Есть растения, которые прорастают при температуре выше 15°C — огурцы, кукуруза, перец. Другие адаптированы к гораздо меньшим температурам, чуть выше +2 °C —

укроп, рожь, морковь, редис, пшеница. Это обусловлено эволюционно, в зависимости от климата в регионе места происхождения растения. Исходя из этого, растения подразделяются на теплолюбивые

и холодостойкие.

Семена некоторых растений не способны прорастать без освещения: марь белая (лебеда), салат латук, сельдерей. Свет стимулирует прорастание семян многих растений,

активируя зародыш посредством фотохимической реакции. Также существуют растения, семена которых способны прорастать только в полной темноте — лук, конопля.

В данном случае руководствуются общим правилом: чем меньше семена, тем более поверхностно их закладывают. Семена фасоли закладывают на 4-5 см, а очень мелкие семена, не закапывая,

сеют на самой поверхности почвы: семена земляники, мака, мяты, наперстянки, подорожника.

Если все условия прорастания семян соблюдены, то образуется проросток. Проросток — стадия онтогенеза растения с момента выхода зародыша из семенной кожуры.

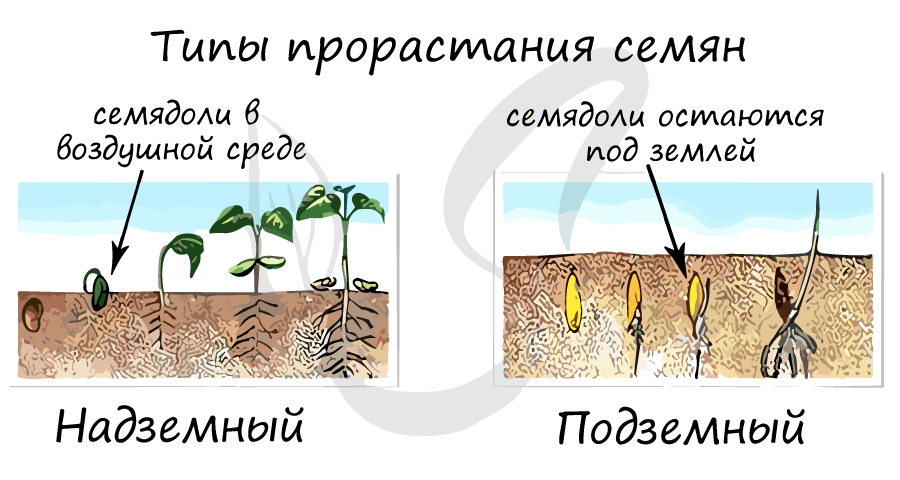

Типы прорастания семян

Существуют два типа прорастания семян:

- Надземный

- Подземный

При надземном типе прорастания семядоли с почкой выносятся в воздушную среду над поверхностью почвы и становятся первыми фотосинтезирующими листьями (зародышевые листья). Такой тип прорастания имеется у

редьки, тыквы, фасоли, огурцов, лука, капусты, томатов.

Семядоли не выносятся на поверхность почвы, а остаются в ней. Поверхности почвы достигает только почка с первыми листьями.

Характерно для гороха, дуба, лещины, пшеницы.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Запрос «Эндосперм» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

Втори́чный эндоспе́рм — ткань, образующаяся в семенах большинства цветковых растений во время оплодотворения. Эндосперм окружает зародыш и обеспечивает его питание за счет крахмала, растительных масел и белков. Это делает эндосперм цветковых растений важным источником питательных веществ в диете человека. Например, эндосперм пшеницы после размалывания представляет собой муку, из которой пекут хлебобулочные изделия, эндосперм ячменя используют для пивоварения.

Первичный эндосперм образуется до оплодотворения из мегаспоры и соответствует женскому гаметофиту. Он наблюдается у голосеменных. Клетки эндосперма голосеменных первоначально гаплоидные, затем в результате слияния ядер становятся полиплоидными[1].

Происхождение эндосперма у покрытосеменных[править | править код]

Примитивные цветковые растения имеют семена с крупным эндоспермом и мелким зародышем. Эволюционное развитие привело к появлению растений с семенами, в которых эндосперм невелик или отсутствует. У продвинутых групп цветковых зародыш занимает большую часть семени, и эндосперм не развивается или потребляется зародышем к моменту созревания семени[2][3].

Двойное оплодотворение[править | править код]

Двойное оплодотворение у покрытосеменных открыл С. Г. Навашин в 1898 году при изучении процесса оплодотворения у лилии кудреватой и рябчика восточного[4]. Эндосперм образуется, когда два спермия из пыльцевого зерна (мужского гаметофита) прорастают до зародышевого мешка (женского гаметофита). Один спермий оплодотворяет яйцеклетку, при этом образуется зигота, а второй сливается с центральной клеткой зародышевого мешка, и при этом образуется первичная клетка эндосперма (с тройным набором хромосом), которая развивается в эндосперм. Такой процесс называется двойным оплодотворением.

Около 70 % покрытосеменных имеют полиплоидные эндоспермы[5], обычно триплоидные, но встречаются и варианты от 2n до 15n (наборов хромосом). см. илл.

Древнее цветковое растение Nuphar polysepala из рода Кубышка имеет диплоидный эндосперм, результат слияния спермия с одной полярной клеткой. Это предполагается и для ряда других базальных покрытосеменных. Считается, что на ранней стадии развития цветковых произошло изменение в данном типе развития и стал образовываться не семи-, а восьмиклеточный зародышевый мешок с диплоидным эндоспермом.[6][7]

Образование эндосперма[править | править код]

Существует два типа образования эндосперма — ядерный (нуклеарный, nuclear), при этом образуется жидкий эндосперм и клеточный, когда происходит образование клеточных стенок при делении ядер. Среди покрытосеменных наиболее распространен клеточный тип. Сладкая кукуруза собирается в период ядерного образования эндосперма, до момента превращения сахаров в крахмал и формирования клеточных стенок. Кокосовая вода является жидким эндоспермом.

Значение в развитии растения[править | править код]

Эндосперм осуществляет транспорт питательных веществ из материнского организма в семя, в эндосперме может происходить импринтинг генов, и именно в эндосперме останавливается развитие семян генетически модифицированных растений.[5] У покрытосеменных эндосперм содержит гормоны, например, цитокинины, которые регулируют дифференцировку клеток и образование зародышевых органов.[8]

Примечания[править | править код]

- ↑ М. С. Гиляров (ред.). Биология. Большой энциклопедический словарь. — 3 изд.. — Москва: Большая Российская энциклопедия, 1999. — 864 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-252-8.

- ↑ The Seed Biology Place — Seed Dormancy

- ↑ Friedman, William E. The evolution of double fertilization and endosperm: an ”historical» perspective (англ.) // Sexual Plant Reproduction : journal. — 1998. — Vol. 11. — P. 6. — doi:10.1007/s004970050114.

- ↑ Sergius Nawaschin. Resultate einer Revision der Befruchtungsvorgänge bei Lilium Martagon und Fritillaria tenella (нем.) // Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg : magazin. — 1898. — Bd. 9, Nr. 4. — S. 377—382. Русский перевод: С. Г. Навашин. Результаты пересмотра процессов оплодотворения у Lilium Martagon и Fritillaria Tenella // Избранные труды. — М.—Л.: Издательство АН СССР, 1951. — Т. 1. — С. 188—193.

- ↑ 1 2 Olsen, By Odd-Arne (2007), Endosperm: Developmental and Molecular Biology, ISBN 3-540-71234-8: 2

- ↑ Friedman, William E. Modularity of the Angiosperm Female Gametophyte and Its Bearing on the Early Evolution of Endosperm in Flowering Plants (англ.) // Evolution : journal. — Wiley-VCH, 2003. — Vol. 57. — P. 216. — doi:10.1111/j.0014-3820.2003.tb00257.x.

- ↑ Williams J. H., Friedman W. E. Identification of diploid endosperm in an early angiosperm lineage (англ.) // Nature : journal. — 2002. — doi:10.1038/415522a.

- ↑ Pearson, Lorentz C. The diversity and evolution of plants (неопр.). — Boca Raton: CRC Press, 1995. — С. 547. — ISBN 0-8493-2483-1.

Литература[править | править код]

- Арциховский В. М.,. Эндосперм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Определение

Семя — многоклеточный зачаток нового растения, развивающийся после оплодотворения и содержащий зародыш.

Семя голосеменных растений

У голосеменных растений семена развиваются после оплодотворения на поверхности семенных чешуй шишек (у хвойных), либо на вегетативных органах растения (у всех голосеменных, кроме хвойных).

Семя состоит из зародыша (2n), семенной кожуры и гаплоидного (n) эндосперма, выполняющего функцию питания зародыша.

Семена сосны Строение семени сосны

Зародыш в семени гинкго имеет 2 семядоли

Наружный слой семенной кожуры (у саговниковых и гинкговых) или семенная чешуя (у тиса, подокарпуса и можжевельника) могут сильно разрастаться и приобретать яркую окраску. Это приспособление для привлечения птиц, распространяющих семена этих растений.

Семена гинкго Семена тиса Семена можжевельника

Семя покрытосеменных растений

Семя цветковых растений состоит из зародыша, эндосперма и семенной кожуры.

Зародыш — зачаток нового растения; имеет диплоидный набор хромосом (2n).

Зародыш состоит из зародышевого корешка, зародышевого стебелька и семядолей (зародышевых листьев). Из зародышевого корешка формируется главный корень.

Эндосперм — питательная ткань зародыша, имеющая триплоидный набор хромосом (3n). Эндосперм образован запасающей паренхимой, содержащей большое количество крахмала, белка или растительных жиров (в зависимости от вида растения).

В состав семени входят ферменты, осуществляющие превращение запасных питательных веществ эндосперма в легко усвояемую зародышем форму.

Семенная кожура — покровная ткань семени, защищающая его от повреждений и высыхания. Образуется из покровов семязачатка (интегумента).

В семенной кожуре в месте прикрепления семени к плоду остается рубчик. В рубчике в месте входа пыльцевой трубки в семязачаток при оплодотворении остается отверстие — пыльцевход, или микропиле. Через него в семя при прорастании поступает вода.

Строение семян однодольных и двудольных растений

Строение семян однодольных и двудольных покрытосеменных растений имеет некоторые отличия:

Зародыш однодольных имеет один зародышевый лист (семядолю); питание зародыша осуществляется за счет хорошо развитого эндосперма. Семядоля злаков и многих других однодольных растений — это сильно модифицированный лист, состоящий из щитка и колеоптиля.

Щиток — ткань в семени, которая специализируется на поглощении и хранении пищи из соседнего эндосперма.

Во время прорастания зерна за счет активизации ферментативных процессов происходит разжижение эндосперма. Наружные клетки щитка, граничащие с эндоспермом, удлиняются и наподобие корешков проникают в его питательную среду, откуда и высасывают необходимую пищу для роста зародыша. В центральной части эндосперма находятся паренхимные клетки с большим количеством крахмальных зерен, в наружной его части расположены квадратные клетки алейронового слоя, в котором откладываются запасные белки в форме алейроновых зерен.

Колеоптиль — защитный колпачок, который охватывает пёрышко (предшественник стебля и листьев растения).

Рис. 1 Строение зерновки пшеницы: 1 — околоплодник сросшийся с кожурой; 2 — эндосперм; 3 — алейроновый слой; 4 — зародыш; 5 — корешок; 6 — почечка; 7 — стебелек; 8 — щиток; 9 — конус нарастания

Зародыш двудольных растений имеет две крупные мясистые семядоли, в которых находятся запасные питательные вещества. Именно за счет семядолей и осуществляется питание зародыша: эндосперм слабо развит или совсем отсутствует.

Строение семени фасоли

Плод

Плод — разросшаяся завязь пестика.

Плод развивается на месте цветка после оплодотворения.

Настоящие плоды формируются из стенки завязи.

Ложные плоды формируются при участии цветоноса или других частей цветка.

Cтроение плода

Плод состоит из околоплодника (перикарпия) и плодоножки.

Перикарпий, внутри которого лежат семена, включает (рис. 2):

экзокарпий — наружный слой плода;

мезокарпий — средний слой плода;

эндокарпий — внутренний слой плода.

Рис. 2. Строение плода

Толщина этих слоёв и их консистенция могут быть различными.

Разнообразие плодов

Сухие плоды при созревании обезвоживаются, клетки в них отмирают.

Сочные плоды состоят в основном из живых клеток и сохраняют высокое содержание воды (рис. 3).

Рис. 3. Строение сухого и сочного плода

Так как завязь может образовываться из одного или нескольких плодолистиков (плодолистик — спороносный лист в цветке, несущий семязачатки и при срастании краями или с другими плодолистиками образующий завязь пестика), то и плоды могут иметь различное внутреннее строение.

Плоды:

односемянные плоды образуются, если в завязи пестика только один семязачаток;

многосемянные плоды образуются, если в завязи пестика несколько семязачатков.

Семена могут оставаться внутри плода до его разрушения и прорастать в нём.

Вскрывающиеся плоды при созревании лопаются, и семена высыпаются и распространяются самостоятельно.

Сухие многосемянные плоды

Листовка (рис. 4) и многолистовка (рис. 5, 6, 7) — разновидность плода с кожистым сухим околоплодником, раскрывающимся вдоль шва при созревании семян. Семена располагаются вдоль брюшного шва.

Из завязей, образованных несколькими плодолистиками, образуется многолистовка.

Примеры: некоторые Лютиковые (живокость, калужница и др.), Пионовые, Магнолиевые, Толстянковые.

Рис. 4. Листовка ваточника Рис. 5. Многолистовка бадьяна

Рис. 6. Многолистовка пиона Рис. 7. Многолистовка водосбора

Коробочка — сухой плод, состоящий из двух и более плодолистиков, которые при созревании разделяются (раскрываются), чтобы освободить семена (рис. 8, 9, 10).

Примеры: мак, лилия, орхидеи, хлопчатник, дурман.

Рис. 8. Дурман Рис. 9. Мак

Рис. 10. Хлопчатник

Боб — плод, состоящий из двух длинных тонких створок, соединённых краями. Внутри плода содержится небольшое количество семян, расположенных в одну линию. Семена крепятся к брюшному шву коротенькими семяножками. Созревший боб обычно высыхает и раскрывается, из него высыпаются семена. Однако, у многих растений боб падает на землю нераскрытым.

В ботанике словом «боб» обозначается плод растений семейства Бобовые (рис. 11 — 14).

Рис. 11. Боб гороха посевного Рис. 12. Боб боба обыкновенного

Рис. 13. Боб солодки голой Рис. 14. Боб гледичии

Стручок — сухой многосемянный плод, вскрывающийся двумя створками, так как по спинному и брюшному шву каждой створки появляются продольно-кольцевые трещины; когда створки разделяются, семена остаются на перегородке (рис. 15). Стручок образуется из завязи, состоящей из двух сросшихся краями плодолистиков (отличие от очень похожего на стручок плода — боба, образующегося из завязи об одном плодолистике). Вскрываются стручки снизу вверх.

Если длина стручка превышает его ширину не более, чем в 1,5 раза, то такой стручок называется стручочком.

Стручок и стручочек — плоды семейства Крестоцветные (рис. 16, 17).

Рис. 15. Плод стручок Рис. 16. Стручок горчицы Рис. 17. Стручочек ярутки полевой

Сухие односемянные плоды

Семянка — простой сухой односемянный невскрывающийся плод с кожистым околоплодником.

Между семенем и перикарпием обычно имеется полость.

Семянки нередко имеют различные образования для распространения ветром или животными: хохолки, крыловидные выросты, крючочки и шипы.

Примеры: растения семейства Астровые, или Сложноцветные (рис. 18 — 21).

Рис. 18. Семянки астры Рис. 19. Семянки одуванчика

Рис. 20. Семянки подсолнечника Рис. 21. Семянки череды волосистой

Крылатка — разновидность семянки с кожистым сухим околоплодником, имеющим плоский волокнистый крыловидный вырост.

Форма крылатки способствует распространению семян с помощью ветра. Семя может располагаться как в центре крыла (вяз), так и на краю крыла (клён, ясень), что позволяет крылатке вращаться в воздухе по спирали (рис. 22 — 24).

Рис. 22. Крылатка вяза Рис. 23. Крылатка клена

Рис. 24. Крылатка ясеня

Жёлудь — сухой односемянный с жестким кожистым околоплодником, частично или полностью заключенный в плюске (рис. 25). Предполагают, что плюска образуется из сросшихся осей и прицветников редуцированного соцветия.

Плод желудь характерен для семейства Буковые: дуба, бука (рис. 27), каштана (рис. 26).

Рис. 25. Желудь Рис. 26. Желудь каштана

Рис. 27. Желудь бука

Орех — сухой невскрывающийся плод с деревянистым околоплодником, внутри которого помещено одно (редко два) свободно лежащее семя (рис. 28). Орех окружён одним или несколькими прицветничками, образующими обёртку.

Плод орех имеют лещина и фундук (окультуренная лещина).

Рис. 28. Орех фундука.

Зерновка — простой сухой односемянный нераскрывающийся плод, у которого семенная кожура семени срастается с кожистым плёнчатым околоплодником (рис. 29).

У многих видов злаков плод охвачен сухими цветковыми чешуями, играющими важную роль в их распространении.

Плод зерновка характерен для растений семейства Злаки, или Мятликовые (рис. 30, 31).

Рис. 29. Строение зерновки Рис. 30. Зерновки кукурузы (в початке) Рис. 31. Зерновки овса

Сочные плоды

Ягода — многосемянный плод с тонким кожистым экзокарпием, сочным мезокарпием и твёрдым эндокарпием (рис. 32).

Ягода развивается как из верхней завязи, так и из нижней; в последнем случае она несёт на своей верхушке высохший околоцветник, например, у крыжовника, смородины.

Плод ягода характерен для семейств Пасленовые, Вересковые и многих других (рис. 33, 34).

Рис. 32. Строение ягоды Рис. 33. Ягоды томата Рис. 34. Ягоды винограда

Тыквина — многосемянный плод с сочным внутренним слоем, мясистым средним и твёрдым наружным (рис. 35). Иногда достигает довольно больших размеров, наружный слой иногда сплошь мясистый (огурец, дыня), иногда деревянистый (тыква).

Плод тыквина характерен для растений семейства Тыквенные: тыквы, арбуза, дыни, огурца и др. (рис. 36, 37).

Рис. 35. Строение тыквины Рис. 36. Тыквина арбуза Рис. 37. Тыквина патиссона

Померанец — нераскрывающийся многогнездный и многосемянный плод, покрытый толстой и мягкой кожей. Характеризуется железистым экзокарпием, губчатым мезокарпием и разросшимся эндокарпием, имеющим вид соковых мешочков (рис. 38).

В наружном слое кожи содержится много эфирных масел.

Плод померанец характерен для растений подсемейства Цитрусовые (лимон, апельсин, померанец и др.) семейства Рутовые (рис. 39, 40).

Рис. 38. Плод померанец Рис. 39. Бергамот Рис. 40. Апельсин

Яблоко — многосемянный нераскрывающийся ложный плод многолистовка, погруженная в мякоть расширенного цветоложа (гипантия) (рис. 41).

Мелкие плоды яблоневых, обычно собранные в соцветия, имеют название яблочко (например, рябина (рис. 42)).

Плод яблоко характерен для растений подсемейства Яблоневые семейства Розовые: яблоня, груша (рис. 43), кизильник, боярышник, айва.

Рис. 41. Строение яблока Рис. 42. Яблочко рябины Рис. 43. Груша

Костянка — сочный плод растений с резкой дифференциацией слоёв околоплодника: тонким кожистым экзокарпием, мясистым мезокарпием и одревесневшим эндокарпием (рис. 44). Эндокарпий образует твёрдую (каменистую или кожистую) косточку.

Плод костянка развивается у представителей семейства Розоцветные (вишни (рис. 45), сливы, персика, абрикоса и др.). Известны сухие костянки с кожистым (грецкий орех) или волокнистым (кокосовая пальма (рис. 46)) мезокарпием.

Рис. 44. Костянка персика Рис. 45. Вишня Рис. 46. Кокосовый орех

Многокостянка — плод, состоящий из двух или многих плодиков-костянок.

Пример: растения семейства розоцветные: малина (рис. 47), ежевика, морошка (рис. 48).

Рис. 47. Многокостянка малины Рис. 48. Многокостянка морошки