В каких рядах кислотные свойства водородных соединений усиливаются

Периодический закон был открыт Д.И. Менделеевым в 1868 году. Его современная формулировка: свойства химических элементов и образуемых ими

соединений (простых и сложных) находятся в периодической зависимости от величины заряда атомного ядра.

Периодический закон лежит в основе современного учения о строении вещества. Периодическая система Д.И. Менделеева является наглядным отражением

периодического закона.

В периодической таблице элементы расположены в порядке увеличения атомного заряда, группируются в «строки и столбцы» — периоды и группы.

Период — ряд горизонтально расположенных химических элементов. 1, 2 и 3 периоды называются малыми, они состоят из одного ряда элементов.

4, 5, 6 — называются большими периодами, они состоят из двух рядов химических элементов.

Группой называют вертикальный ряд химических элементов в периодической таблице. Элементы собраны в группы на основе степени окисления в

высшем оксиде. Каждая из восьми групп состоит из главной подгруппы (а) и побочной подгруппы (б).

Периодическая таблица Д.И. Менделеева содержит колоссальное число ответов на самые разные вопросы. При умелом ее использовании вы сможете

предполагать строение и свойства веществ, успешно писать химические реакции и решать задачи.

Радиус атома

Радиусом атома называют расстояние между атомным ядром и самой дальней электронной орбиталью. Это не четкая, а условная граница, которая

говорит о наиболее вероятном месте нахождения электрона.

В периоде радиус атома уменьшается с увеличением порядкового номера элементов («→» слева направо). Это связано с тем, что с увеличением номера группы

увеличивается число электронов на внешнем уровне. Запомните, что для элементов главных подгрупп номер группы равен числу электронов на внешнем уровне.

С увеличением числа электронов они становятся более скученными, так как притягиваются друг к другу сильнее: это и есть причина маленького радиуса атома.

Чем меньше электронов, тем больше у них свободы и больше радиус атома, поэтому радиус увеличивается в периоде «←» справа налево.

В группе радиус атома увеличивается с увеличением заряда атомных ядер — сверху вниз «↓». Чем больше период, тем больше электронных орбиталей вокруг атома,

соответственно, и больше его радиус.

С уменьшением заряда атома в группе радиус атома уменьшается — снизу вверх «↑». Это связано с уменьшением количества электронных орбиталей вокруг

атома. Для примера возьмем атомы бора и алюминия, элементов, расположенных в одной группе.

Период, группа и электронная конфигурация

Обратите внимание еще раз на важную деталь: элементы, находящиеся в одной группе (главной подгруппе!), имеют сходную конфигурацию внешнего уровня.

Так у бора на внешнем уровне расположены 3 электрона, у алюминия — тоже 3. Оба они в III группе.

Такая закономерность иногда может сильно облегчить жизнь, однако у элементов побочных подгрупп она отсутствует — там нужно считать электроны

«вручную», располагая их на электронных орбиталях.

Раз уж мы повели речь об электронных конфигурациях, давайте запишем их для бора и алюминия, чтобы лучше представлять их внешний уровень и увидеть

то самое «сходство»:

- B5 — 1s22s22p1

- Al13 — 1s22s22p63s23p1

Общую электронную конфигурацию для элементов III группы главной подгруппы можно записать ns2np1. Это будет работать для

бора, внешний уровень которого 2s22p1, алюминия — 3s23p1, галия — 4s24p1,

индия — 5s25p1 и таллия — 6s26p1. За «n» мы принимаем номер периода.

Правило составления электронной конфигурации, которое вы только что увидели, универсально. Если вы имеете дело с элементом главной подгруппы,

то увидев номер группы вы знаете, сколько электронов у него на внешнем уровне. Посмотрев на период, знаете номер его внешнего уровня.

Вам остается только распределить известное число электронов по s и p ячейкам, а затем подставить номер периода — и вот быстро получена

конфигурация внешнего уровня. Предлагаю посмотреть на примере ниже 🙂

Очень надеюсь, что теперь вы знаете: только глядя на положение элемента в периодической таблице, на группу и период, в которых он расположен,

вы уже можете составить конфигурацию его внешнего уровня. Безусловно, это для элементов главных подгрупп. Повторюсь: у побочных — только «вручную».

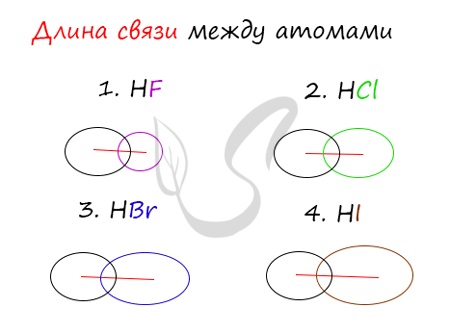

Длина связи

Длина связи — расстояние между атомами химически связанных элементов. Очевидно, что понятия длины связи и атомного радиуса взаимосвязаны напрямую.

Чем больше радиус атома, тем больше длина связи.

Убедимся в этом на наглядном примере, сравнив длину связей в четырех веществах: HF, HCl, HBr, HI.

Чем больше радиусы атомов, которые образуют химическую связь, тем больше между ними и длина связи. Радиус атома водорода неизменен во всех трех

веществах, а в ряду F → Cl → Br → I происходит увеличение радиуса атома. Наибольшим радиусом обладает йод, поэтому самая длинная связь в молекуле HI.

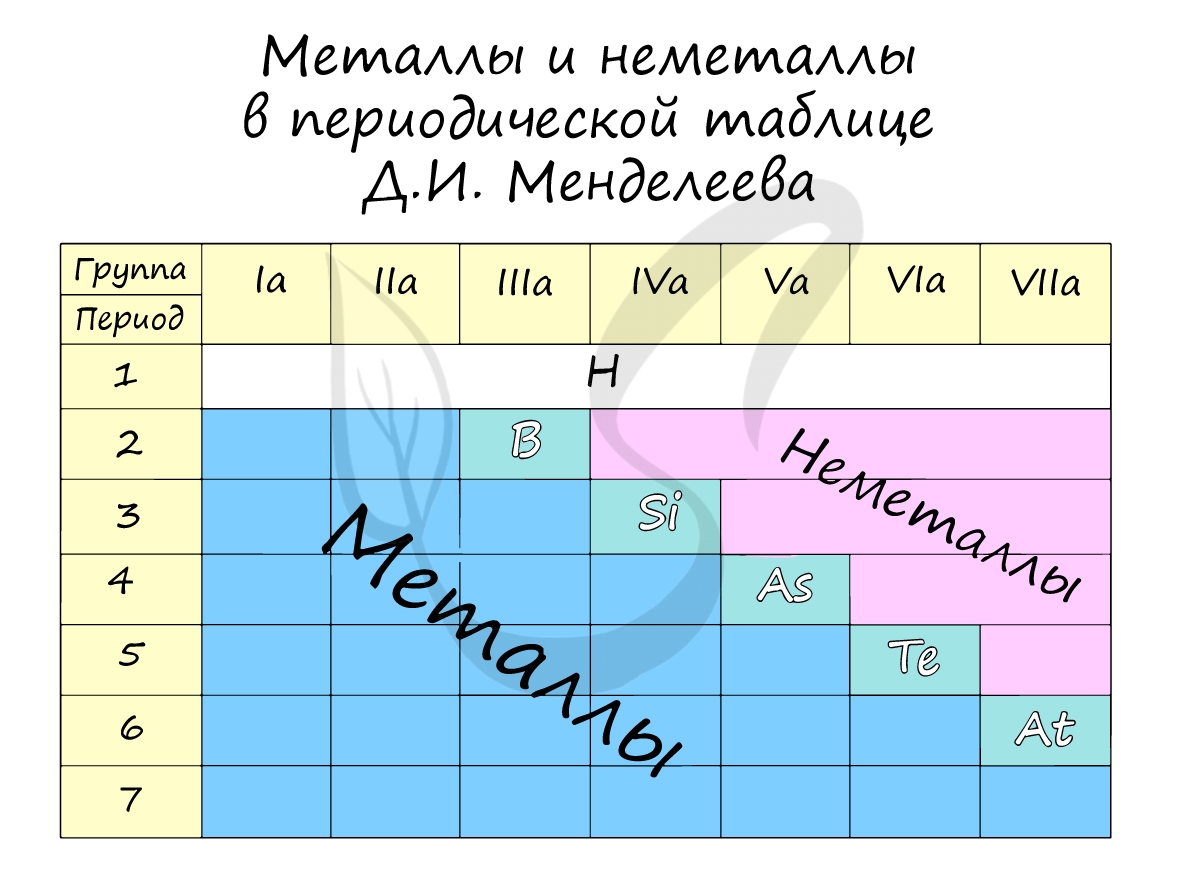

Металлические и неметаллические свойства

В периоде с увеличением заряда атома металлические свойства ослабевают, неметаллические — усиливаются (слева направо «→»). В группе с увеличением

заряда атома металлические свойства усиливаются, а неметаллические — ослабевают (сверху вниз «↓»).

Сравним металлические и неметаллические свойства Rb, Na, Al, S. Натрий, алюминий и сера находятся в одном периоде. Металлические свойства возрастают

S → Al → Na. Натрий и рубидий находятся в одной группе, металлические свойства возрастают Na → Rb.

Таким образом, самые сильные металлические свойства проявляет рубидий, но с другой стороны — у него самые слабые неметаллические свойства. Сера

обладает самыми слабыми металлическими свойствами, но, если посмотреть по-другому, сера — самый сильный неметалл.

Распределение металлов и неметаллов в периодической таблице также является наглядным отображением этого правила. Если провести условную

линию, проходящую от бора до астата, то справа окажутся неметаллы, а слева — металлы.

Основные и кислотные свойства

Основные свойства в периоде с увеличением заряда атома уменьшаются, кислотные — возрастают. В группе с увеличением заряда атома основные

свойства усиливаются, а кислотные — ослабевают.

Кислотные и основные свойства противопоставлены друг другу, как противопоставлены металлические и неметаллические. Где первые усиливаются,

вторые — убывают. Все аналогично, поэтому смело ассоциируйте одни с другими, так будет гораздо легче запомнить.

Замечу, что здесь есть одно важное исключение. Как и в общем случае: исключения только подтверждают правила. В ряду галогенводородных

кислот HF → HCl → HBr → HI происходит усиление кислотных свойств (а не ослабление, как должно быть по логике нашего правила).

Это можно объяснить в темах диссоциации и химических связей. Когда мы дойдем до соответствующей темы, я напомню про HF и водородные связи между

молекулами, которые делают эту кислоту самой слабой. Сейчас воспринимайте это как исключение: HF — самая слабая из этих кислот, а

HI — самая сильная.

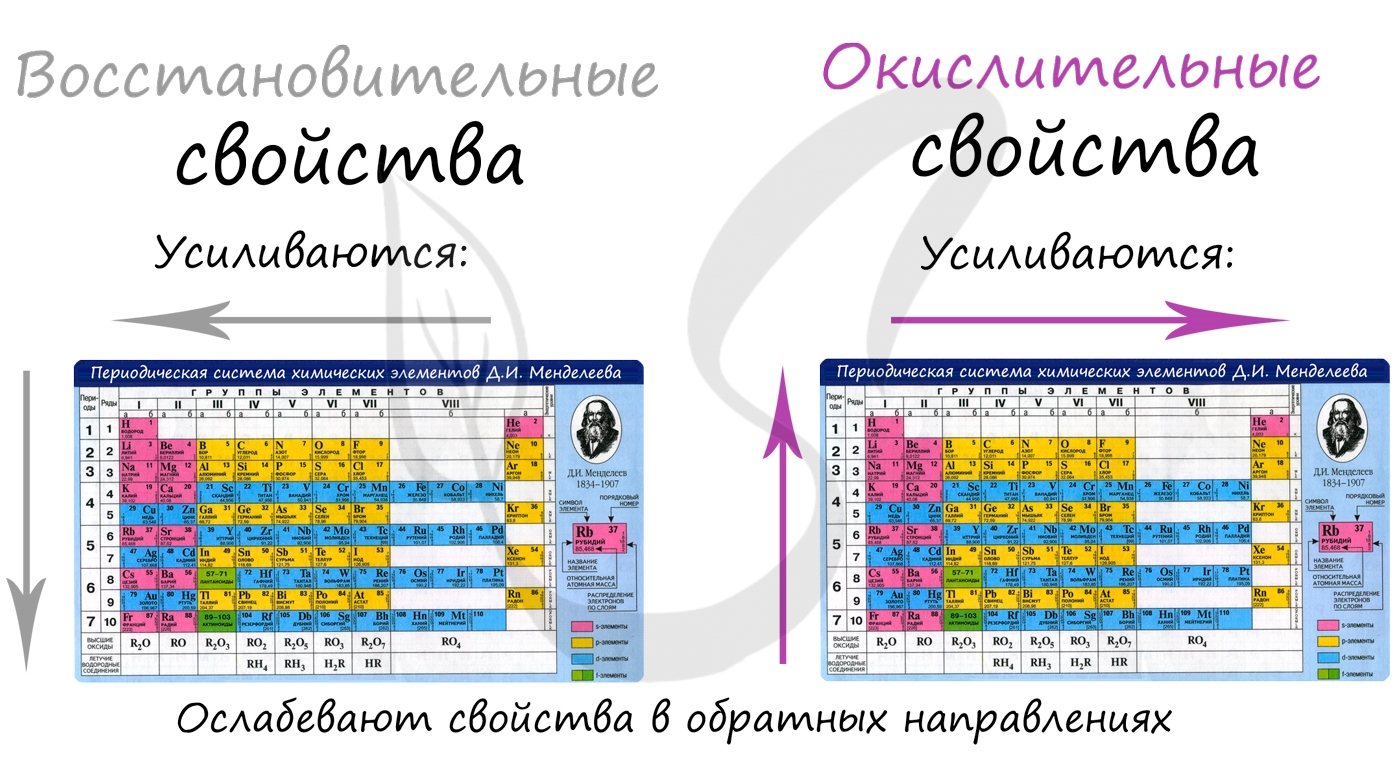

Восстановительные и окислительные свойства

Восстановительные свойства в периоде с увеличением заряда атома ослабевают, окислительные — усиливаются. В группе с увеличением заряда

атома восстановительные свойства усиливаются, а окислительные — ослабевают.

Ассоциируйте восстановительные свойства с металлическими и основными, а окислительные — с неметаллическими и кислотными. Так гораздо проще

запомнить 😉

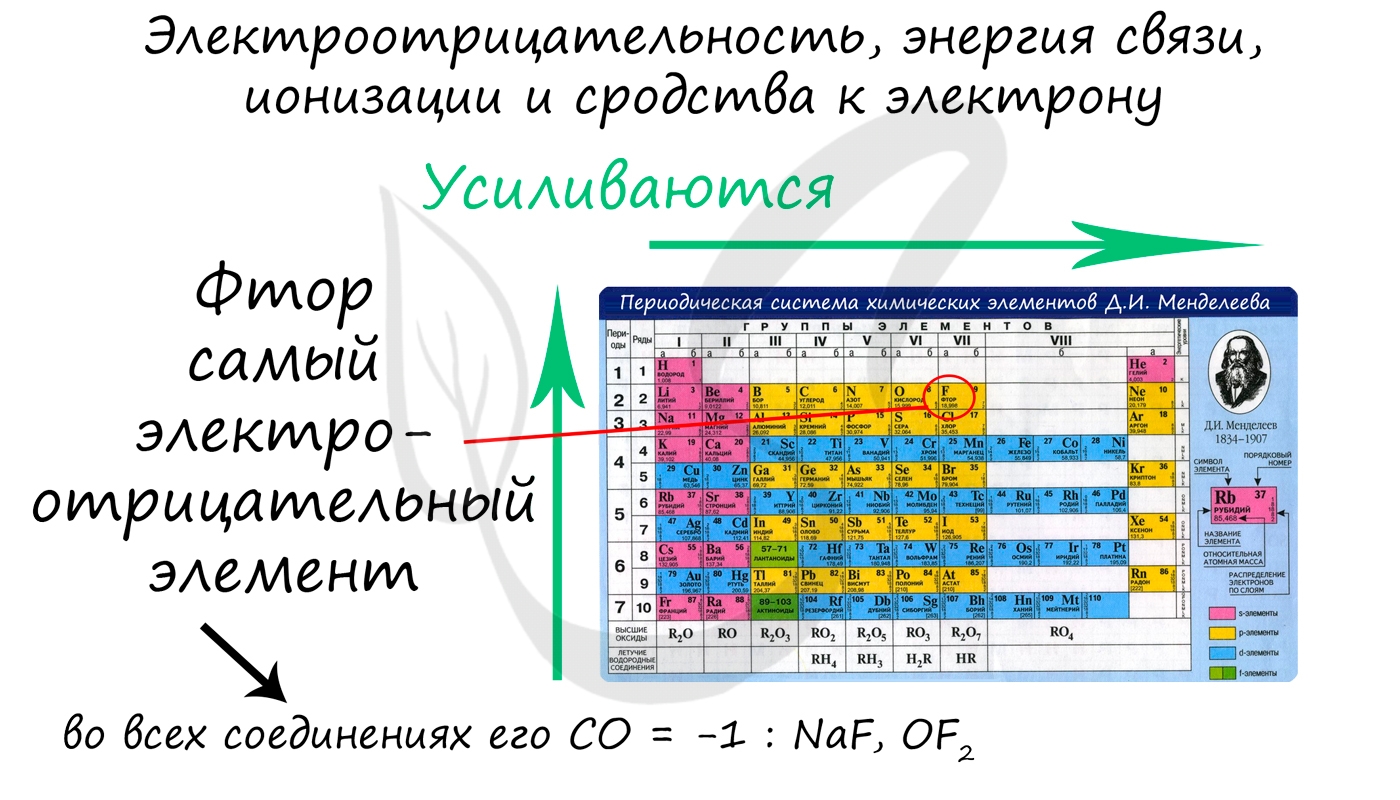

Электроотрицательность (ЭО), энергия связи, ионизации и сродства к электрону

Электроотрицательность — способность атома, связанного с другими, приобретать отрицательный заряд (притягивать к себе электроны).

Мы уже касались ее в статье, посвященной степени окисления. Это важное свойство, ведь более ЭО-ый атом притягивает

к себе электроны и уходит в отрицательную степень окисления со знаком минус «-«.

Все перечисленные в подзаголовке свойства вместе с ЭО усиливаются в периоде с увеличением заряда атома, в группе с увеличением заряда атома

они ослабевают. Таким образом, самый электроотрицательный элемент расположен справа вверху таблицы Д.И. Менделеева — это фтор.

Для примера сравним ЭО-ость атомов Te, In, Al, P. Индий расположен в одной группе с алюминием, ЭО-ость In → Al возрастает (снизу вверх). Алюминий

расположен в одном периоде с серой, ЭО-ость возрастает Al → S (слева направо). Сравнивая серу и теллур, мы видим, что сера расположена в группе

выше теллура, значит и ее электроотрицательность тоже выше.

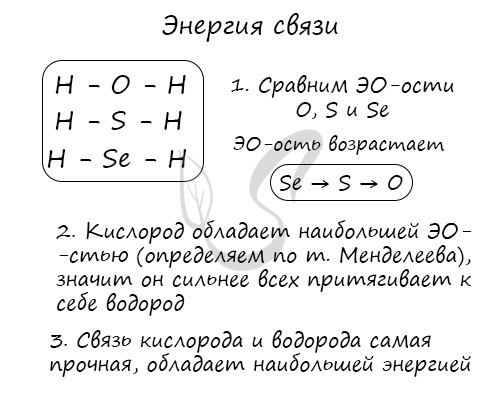

Энергия связи (а также ее прочность) возрастают с увеличением электроотрицательности атомов, образующих данную связь. Чем сильнее атом тянет на

себя электроны (чем больше он ЭО-ый), тем прочнее получается связь, которую он образует.

Понятию ЭО-ости «синонимичны» также понятия сродства к электрону — энергии, выделяющейся при присоединении электрона к атому, и энергии ионизации —

количеству энергии, которое необходимо для отщепления электрона от атома. И то, и другое возрастают с увеличением электроотрицательности.

Продемонстрирую на примере. Сравним энергию связи в трех молекулах: H2O, H2S, H2Se.

Высшие оксиды и летучие водородные соединения (ЛВС)

В периодической таблице Д.И. Менделеева ниже 7 периода находится строка, в которой для каждой группы указаны соответствующие высшие оксиды,

ниже строка с летучими водородными соединениями.

Для элементов главных подгрупп начиная с IV группы (в большинстве случае) максимальная степень окисления (СО) определяется по номеру группы. К примеру,

для серы (в VI группе) максимальная СО = +6, которую она проявляет в соединениях: H2SO4, SO3.

В таблице видно, что для VIa группы формула высшего оксида RO3, а, к примеру, для IIIa группы — R2O3. Напишем

высшие оксиды для веществ из VIa : SO3, SeO3, TeO3 и IIIa группы: B2O3, Al2O3,

Ga2O3.

На экзамене строка с готовыми «высшими» оксидами, как в таблице наверху, может отсутствовать. Считаю важным подготовить вас к этому. Предположим,

что эта строчка внезапно исчезла из таблицы, и вам нужно записать высшие оксиды для фосфора и углерода.

С летучими водородными соединениями (ЛВС) ситуация аналогичная: их может не быть в периодической таблице Д.И. Менделеева, которая попадется на экзамене.

Я расскажу вам, как легко их запомнить.

ЛВС характерны для IV, V, VI и VII группы. Элементы этих групп более электроотрицательны, чем водород, поэтому ходят в «-» отрицательную СО.

Минимальная степень окисления для элементов главных подгрупп, начиная с IV группы, может быть рассчитана так: номер группы — 8.

Например, для углерода минимальная СО = 4-8 = -4; для азота 5-8 = -3; для кислорода 6-8 = -2; для фтора 7-8 = -1. Для того, чтобы запомнить

ЛВС, вы должны ассоциировать IV, V, VI и VII группы с хорошо известными вам веществами: метаном, аммиаком, водой и фтороводородом.

Так как общее строение ЛВС в пределах одной группы сходно, то, вспомнив например H2O для кислорода в VI группе, вы легко

найдете формулы других ЛВС VI группы: серы — H2S, H2Se, H2Te, H2Po.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

rafael ahmetov

Высший разум

(122181)

6 лет назад

Сначала про плавиковую кислоту. Она стекло не плавит, а «разъедает». Дело в том, что стекло, а также керамика, многие эмали — соли кремниевой кислоты (например Na2SiO3), а кварцевое стекло — просто двуокись кремния SiO2. А анион плавиковой кислоты F(-) обладает особо сильным сродством к катионам металлов, поэтому он может «вытеснять» кислород из силикатов и двуокиси кремния.

Na2SiO3 + 6 HF ——> SiF4 + 2 NaF + 3 H2O,

SiO2 + 4 HF ——> SiF4 + 2 H2O.

Этому еще способствует то, что соединение SiF4 — это газ.

Теперь относительно силы кислот.

Если написать электронные формулы внешних слоев анионов галогенов (галоидов) , то это выглядит так:

F(-) — .2s2 2p6,

Cl(-) — .3s2 3p6

Br(-) — .4s2 4p6

I(-) — .5s2 5p6.

Поскольку чем больше главное квантовое число (количество энергетических уровней, или упрощенно — «слоев» электронов) , тем больше размер орбиталей внешнего слоя. А размер 1s орбитали водорода постоянный. Поэтому степень перекрывания внешних орбиталей ионов галогенов при переходе от фтора к иоду — уменьшается, а значит меньше электронная плотность, заключенная в перекрываемой области.

Наглядный образный пример: пусть имеется четыре поляны одинаковой формы но разного размера. На каждой поляне выросло одинаковое количество ягод. А желающие собирать ягоды, поставлены в такие условия. В любом месте поляны можно очертить круг одинакового для всех полян диаметра, и собирать ягоды только в этом кругу. Ясно, что больше ягод можно собрать на самой маленькой поляне. А количество ягод — отображает электронную плотность, которая удерживает протон в составе кислоты. Понятно, что ион иода удерживает протон слабее всего, т. е протон наиболее легко покидает ион иода, и труднее всего ион фтора. Поэтому сила кислот возрастает именно в 1 ряду.

Дмитрий Д.Просветленный (34740)

6 лет назад

Вот это самый точный ответ!

Слышишь, Сильдерея? Оставь школьные учебники 20-30 летней давности., есть же нормальная литература по химии.

Закон Кулона для объяснения силы кислот — полный маразм. Если потребуется это доказать — не вопрос. Вообще, не изучайте схему Косселя, ей уже больше 100 лет. В те годы вообще про хим. связь имели очень смутные представления.

Дивергент

Высший разум

(1299012)

6 лет назад

Ты допустила типичную ошибку. Плавиковая кислота вовсе не сильная, это кислота средней силы. Она просто взаимодействует со стеклом, а это вовсе не показатель ее силы. А в ряду галогеноводородных кислот самой сильной является, естественно, йодоводородная. Потому что в первом ряду заряды ионов галогеноводородов одинаковы, а РАДИУСЫ ионов возрастают. Так это же элементарная физика! Закон Кулона! Сила взаимодействия между зарядами прямо пропорциональна величинам зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними! Значит, где связь самая слабая и рвется легче всего? У иодоводородной кислоты!

А ведь я тебе говорила, и не раз, что для хотя бы ХОРОШЕГО знания химии необходимо ОТЛИЧНО знать математику и физику.. . Без них в химии делать просто нечего…

БабайкаМыслитель (8339)

6 лет назад

Им блин хоть кол на голове чеши….

Они все думают: «зачем учить, разбираться, пойду на Ответы, там подскажут».

Вы думаете, она Ваш ответ осмыслила? Хрена с два. Готов держать пари, что из всего ответа она прочитала только фразу, что самая сильная к-та — иодоводородная.

Потом такие диплом получают, а потом у нас ядерные электростанции взрываются…

Водородные соединения неметаллов представляют собой газообразные соединения, кроме воды. Они летучие и легкоподвижные, быстроиспаряемые.

Электроотрицательность неметаллов больше электроотрицательности водорода, поэтому в водородных соединениях неметаллы проявляют минимальную отрицательную степень окисления: углерод — минус четыре, азот — минус три, фосфор — минус три и так далее.

Водородные соединения неметаллов проявляют основные, кислотные или амфотерные свойства. Водородные соединения неметаллов являются, как правило, сильными восстановителями.

Так, углероду соответствует водородное соединение – метан, кремнию – силан, азоту – аммиак, фосфору – фосфин, мышьяку – арсин, кислороду – вода, сере – сероводород, селену – селеноводород, тэллуру – тэллуроводород, фтору – фтороводород, хлору – хлороводород, брому – бромоводород, йоду – йодоводород.

Водородные соединения неметаллов можно получить непосредственно взаимодействием неметалла с водородом. Сероводород можно получить реакцией водорода с серой, хлороводород – реакцией водорода с хлором, воду – реакцией водорода и кислорода, аммиак – реакцией водорода и азота.

В водородных соединениях присутствует ковалентная полярная связь, они имеют молекулярную кристаллическую решётку.

Как известно, электроотрицательность усиливается по периоду слева направо, поэтому полярность связи в водородных соединениях возрастает, а в группах сверху вниз электроотрицательность уменьшается, поэтому и полярность связи будет уменьшаться.

Если рассмотреть третий период, то от силена до хлороводорода будет наблюдаться усиление полярности связи из-за увеличения электроотрицательности неметаллов.

В седьмой A группе сверху вниз будет идти уменьшение полярности связи от фтороводорода к йодоводороду, потому что идёт уменьшение электрооотрицательности элемента-неметалла в водородном соединении.

Полярность связи влияет на растворимость водородного соединения в воде. Например, так как молекула воды сильно полярна, то возникает сильное межмолекулярное взаимодействие с образованием водородных связей.

Если рассмотреть водородные соединения неметаллов третьего периода, то здесь можно проследить следующую закономерность: при растворении в воде силана не наблюдается проявление кислотно-основного характера соединения, он сразу сгорает в кислороде, фосфин в воде даёт слабую основную среду, сероводород – слабую кислую среду, а хлороводород – сильнокислую среду. Это объясняется тем, что от силана до хлороводорода радиус иона неметалла уменьшается, а заряд ядра увеличивается, полярность связи в молекулах возрастает, поэтому усиливаются кислотные свойства.

В группах сверху вниз кислотные свойства водородных соединений неметаллов усиливаются, так как прочность связи водород-элемент уменьшается, из-за увеличения длины связи.

Например, водородные соединения седьмой A группы: хлороводород, бромоводород, йодоводород в воде – это сильные кислоты, которые полностью диссоциируют. Из этих кислот самой слабой является фтороводородная. Это объясняется тем, что у фтора самый маленький радиус, кроме этого, в этой молекуле присутствуют межмолекулярные водородные связи.

Таким образом, в периодах и группах главных подгруппах с увеличением заряда ядер элементов-неметаллов усиливаются кислотные свойства, а ослабевают основные свойства.

Например, водный раствор хлороводорода – проявляет кислотные свойства, поэтому реагирует со щелочами. Так, в реакции соляной кислоты с гидроксидом натрия образуется соль – хлорид натрия и вода. Водный раствор аммиака проявляет основные свойства, поэтому реагирует с кислотами. Так, в реакции аммиака с серной кислотой образуется сульфат аммония и вода.

Как было сказано, водородные соединения неметаллов проявляют восстановительные свойства, так как элемент-неметалл здесь в минимальной степени окисления. Например, в реакции сероводорода с хлором сероводород является восстановителем, потому что сера повышает свою степень окисления с минус двух до нуля.

Таким образом, все солеобразующие оксиды, образованные неметаллами, обладают кислотными свойствами, а сила кислотного оксида зависит от степени окисления неметалла и радиуса иона. В периодах слева направо кислотный характер гидроксидов, образованных оксидами неметаллов усиливается, а в группах сверху вниз кислотный характер гидроксидов ослабевает. В периодах слева направо кислотные свойства летучих водородных соединений элементов в водных растворах усиливаются. В группах сверху кислотные свойства водородных соединений увеличиваются. Водородные соединения неметаллов, обладающие в водных растворах кислотными свойствами, реагируют со щелочами. Водородные же соединения неметаллов, обладающие в водных растворах основными свойствами, реагируют с кислотами.

Домашнее задание: выполните в тетрадь один из предложенных вариантов.

Вариант № 1.

Метан и силен.

Цель: Рассмотрите строение метана и силана, особенности их свойств.

Порядок действий:

1. Строение молекулы метана.

а) определите тип химической связи, изобразите механизм образования химической связи в молекуле метана;

б) составьте электронную и структурную формулы метана;

в) охарактеризуйте пространственное строение метана;

г) исчерпаны ли валентные возможности атома углерода в молекуле метана;

д) метан (н.у.) устойчив на воздухе, а силан воспламеняется. Почему?

2. Химические свойства метана.

а) отношение к воде;

б) взаимодействие с галогенами, азотной и серной кислотами. Составьте УХР этих взаимодействий.

в) отношение к нагреванию без доступа кислорода воздуха. Составьте УХР разложения метана.

г) взаимодействие СН4 и SiH4 с кислородом. Составьте УХР горения метана и силана. Чем отличаются реакции взаимодействия с кислородом метана и силена?

Вариант № 2.

Аммиак и фосфин.

Цель: Изучить строение и свойства водородных соединений азота и фосфора.

Порядок действий:

1. Строение молекул аммиака и фосфина.

а) определите тип химической связи в молекулах NH3 и PH3. Какой тип кристаллической решетки имеют вещества?

б) опишите физические свойства этих соединений.

в) составьте электронную формулу аммиака, охарактеризуйте пространственное строение аммиака.

2. Химические свойства аммиака.

а) отношение аммиака к воде и кислотам. Составьте УХР этих взаимодействий.

б) окислительно – восстановительные свойства аммиака. Составьте УХР следующих взаимодействий:

— взаимодействие с кислородом при различных условиях;

— взаимодействие с оксидом меди (II);

— хлор и бром энергично окисляют аммиак до азота.

Чем в этих ОВР выступает аммиак?

Вывод обоснуйте.

Демонстрация: Получение аммиака и растворение его в воде.

Вариант№ 3.

Вода.

Цель: Изучить строение молекулы воды и ее свойства.

Порядок действий:

1. Строение воды

а) Составьте электронную и структурную формулы молекулы воды;

б) Каково пространственное строение молекулы воды?

в) Исчерпаны ли валентные возможности воды?

г) Физические свойства воды.

2. Химические свойства воды.

а) отношение воды к неорганическим веществам:

— металлам;

— неметаллам;

— кислотным и основным оксидам;

— солям.

Составить возможные УХР.

б) отношение к органическим веществам:

— непредельным углеводородам;

— сложным эфирам (жирам);

— углеводам;

— белкам.

Составьте возможные УХР.

в) окислительно-восстановительные свойства воды:

— взаимодействие воды с натрием, углем.

Вариант № 4.

Сероводород.

Цель: Изучить строение и свойства сероводорода.

Порядок действий:

1. Строение молекулы сероводорода:

а) Составьте электронную и структурную формулы молекулы H2S

б) Особенности пространственного строения молекулы сероводорода.

2. Физические и химические свойства сероводорода:

а) особенности физических свойств;

б) химические свойства:

— кислотно-основные (приведите примеры УХР, где сероводород проявляет кислотные свойства);

— окислительно-восстановительные свойства.

Составить УХР горения H2S в кислороде. Закончите УХР взаимодействия сероводорода с раствором перманганата калия в кислой среде (уравнять методом полуреакций).

Вариант № 5.

Галогеноводороды.

Цель: Рассмотреть строение и свойства галогеноводородов.

Порядок действий:

1. На примере хлороводорода рассмотрите электронное строение молекулы. Изобразите электронную и структурную формулы молекулы хлороводорода.

2. Как изменяется сила кислот в ряду HF-HCl-HBr-HI? Почему?

3. Химические свойства галогеноводородов на примере HCl.

— Какими свойствами обладают водные растворы галогеноводородов? Приведите примеры кислотно-основных свойств . Составьте возможные УХР.

— охарактеризуйте отношение водородных соединений галогенов к органическим веществам:

а) алкенам;

б) алкинам;

в) аминам;

г) аминокислотам.

Составьте возможные УХР взаимодействия HCl с органическими веществами.

Домашнюю работу высылать не нужно, просмотрю в школе