У какого химического элемента более ярко выражены свойства металла

Âñå ïðîñòûå âåùåñòâà ïåðèîäè÷åñêîé ñèñòåìû Ä.È. Ìåíäåëååâà ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà òðè êëàññà: ýëåìåíòû ñ ìåòàëëè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè (ìåòàëëû), ýëåìåíòû ñ íåìåòàëëè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè (íåìåòàëëû) è ïîëóìåòàëëû.

Ôèçè÷åñêèå è õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðîñòûõ âåùåñòâ, ïðèíàäëåæàùèõ ê ðàçëè÷íûì êëàññàì, ñèëüíî ðàçëè÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé, ÷òî îáóñëàâëèâàåò ðàçëè÷íûå îáëàñòè èõ ïðèìåíåíèÿ â ïðîìûøëåííîñòè è ñïîñîáû äîáû÷è.

Êîðîòêî îñòàíîâèìñÿ íà ìåòàëëàõ: èõ ìåòàëëè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ, îñíîâíûõ ñïîñîáàõ äîáû÷è è îáðàáîòêè.

Ñâîéñòâà ìåòàëëè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ

Ñ ôèçèêî-õèìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, îñíîâíîå ñâîéñòâî ìåòàëëîâ çàêëþ÷àåòñÿ â ëåãêîñòè îòðûâà èõ âíåøíåãî ýëåêòðîíà îò àòîìà, äðóãèìè ñëîâàìè ëåãêîñòü èîíèçàöèè àòîìà ìåòàëëà ïî óðàâíåíèþ:

Me=Me++ e-

Îáëàäàÿ äàííûì ñâîéñòâîì, ìåòàëëû â òâåðäîì ñîñòîÿíèè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êðèñòàëëè÷åñêóþ ðåøåòêó, â óçëàõ êîòîðîé íàõîäÿòñÿ èîíû ìåòàëëîâ, à ìåæäó íèìè ñâîáîäíî äâèãàþòñÿ äåëîêàëèçîâàííûå ýëåêòðîíû, îáðàçóþùèå òàê íàçûâàåìûé ýëåêòðîííûé ãàç. Òàêîé òèï õèìè÷åñêîé ñâÿçè íàçûâàåòñÿ ìåòàëëè÷åñêîé ñâÿçüþ.

Èìåííî ìåòàëëè÷åñêàÿ ñâÿçü ïðèäàåò ýëåìåíòàì îñíîâíûå ìåòàëëè÷åñêèå ñâîéñòâà: âûñîêóþ ýëåêòðè÷åñêóþ ïðîâîäèìîñòü, òåïëîïðîâîäíîñòü, ïëàñòè÷íîñòü, êîâêîñòü, ìåòàëëè÷åñêèé áëåñê.

Ýëåìåíòû ñ íàèáîëåå ÿðêî âûðàæåííûìè ìåòàëëè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè

Íàèáîëåå ÿðêî ìåòàëëè÷åñêèå ñâîéñòâà âûðàæåíû ó ùåëî÷íûõ ìåòàëëîâ (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr), ÷òî îáóñëîâëåíî íèçêèì çíà÷åíèåì ýíåðãèé èîíèçàöèè èõ àòîìîâ. Ýòî î÷åíü ìÿãêèå ìåòàëëû (ìîæíî ðåçàòü íîæîì), îáëàäàþùèå ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêîé õèìè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ.

Óæå ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå ìÿãêèå ìåòàëëû áûñòðî îêèñëÿþòñÿ êèñëîðîäîì âîçäóõà, ïîýòîìó èõ õðàíÿò ïîä ñëîåì êåðîñèíà. Ïîä âîäîé ùåëî÷íûå ìåòàëëû õðàíèòü íåëüçÿ.

Ñîåäèíåíèå ýëåìåíòîâ ñ âîäîé ïðèâîäèò ê âçðûâó. Ðåàêöèÿ ïðîòåêàåò ñ âûäåëåíèåì âîäîðîäà ïî óðàâíåíèþ:

2Na+2H2O=2NaOH+H2

Ïîñêîëüêó âîäîðîä îáðàçóåò ñ âîçäóõîì âçðûâîîïàñíûå ñìåñè, à ðåàêöèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ âûäåëåíèåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà òåïëà, êàê ïðàâèëî, ïðîèñõîäèò âçðûâ.

Äîáû÷à ìåòàëëè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ

Ìíîãèå ìåòàëëû ñóùåñòâóþò â ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ â âèäå ñîåäèíåíèÿ ñ äðóãèìè õèìè÷åñêèìè ýëåìåíòàìè.  ñàìîðîäíîì âèäå, òî åñòü, êàê ïðîñòîå âåùåñòâî, â ïðèðîäå â îñíîâíîì âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî çîëîòî (Au) è ïëàòèíà (Pt). Èíîãäà, íî ðåäêî è òîëüêî ÷àñòè÷íî, âñòðå÷àþòñÿ ñàìîðîäíîå ñåðåáðî (Ag), ìåäü (Cu), ðòóòü (Hg), îëîâî (Sn) è íåñêîëüêî äðóãèõ ìåòàëëîâ.

Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ìåòàëëîâ äîáûâàþò èç ðóäû. Ñïîñîá äîáû÷è çàâèñèò îò õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìåòàëëà.

Îñíîâíûìè ìåòîäàìè ïðîìûøëåííîãî ïîëó÷åíèÿ ìåòàëëîâ èç ðóäû ÿâëÿþòñÿ âîññòàíîâëåíèå èõ ñîåäèíåíèé (íàïðèìåð, óãëåì, ìîíîîêñèäîì óãëåðîäà èëè àëþìèíèåì) è ýëåêòðîëèç.

Òàê, æåëåçî ìîæåò áûòü ïîëó÷åíî ïóòåì âîññòàíîâëåíèÿ ðóäû ïî îäíîìó èç äâóõ óðàâíåíèé:

Fe2O3+3CO=2Fe+3CO2

Fe2O3+2Al=2Fe+Al2O3

Ìåòàëëè÷åñêàÿ ìåäü ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà ïðè ýëåêòðîëèçå âîäíîãî ðàñòâîðà äèõëîðèäà (CuCl2) ïî óðàâíåíèþ:

Cu2++2e-=Cu

Ðàçðóøåíèå ìåòàëëè÷åñêèõ è æåëåçîáåòîííûõ ýëåìåíòîâ è êîíñòðóêöèé

Ìåòàëëû è ñïëàâû, èñïîëüçóåìûå â ñòðîèòåëüñòâå, ðàçðóøàþòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ ïðîöåññîâ êîððîçèè:

- àòìîñôåðíîé;

- ýëåêòðîõèìè÷åñêîé;

- ãàçîâîé;

- êîððîçèÿ â äðóãèõ àãðåññèâíûõ ñðåäàõ.

Íàëè÷èå çàùèòíîãî ñëîÿ óâåëè÷èâàåò ñðîê ñëóæáû ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, íî ïðîöåññ êîððîçèè ïîëíîñòüþ íå îñòàíàâëèâàåòñÿ.

Îäíîé èç ïðè÷èí ðàçðóøåíèÿ æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé ÿâëÿåòñÿ êîððîçèÿ àðìàòóðû.

Ðàçðóøåíèå ñòàëüíûõ è æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé óñêîðÿåòñÿ ïîä íàãðóçêîé, ïðè ðåçêèõ êîëåáàíèÿõ òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû, è îñîáåííî ïðè ñîâìåñòíîì äåéñòâèè ýòèõ ôàêòîðîâ. Óâåëè÷åíèå óñòîé÷èâîñòè ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ê ïðîöåññàì êîððîçèè ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé çàäà÷åé ñîâðåìåííîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ.

Áîëüøå îá îáðàáîòêå ìåòàëëè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ íà âûñòàâêå

Ìåòàëëû è ñïëàâû ïîäâåðãàþòñÿ ðàçíûì âèäàì îáðàáîòêè òàêèõ, êàê:

- äàâëåíèå (êîâêà);

- ðåçàíèå;

- ëèòüå;

- òåðìè÷åñêîå âîçäåéñòâèå;

- ñâàðêà;

- ýëåêòðîèñêðîâûå è ýëåêòðîõèìè÷åñêèå ìåòîäû;

- âîçäåéñòâèå óëüòðàçâóêà.

Òåõíîëîãèÿ îáðàáîòêè ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ ïîñòîÿííî ðàçâèâàåòñÿ. Ýòà îòðàñëü ïðîìûøëåííîñòè îòíîñèòñÿ ê íàóêîåìêîé ñôåðå, ãäå ïîñòîÿííî ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ.

Ïîñåùåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñòàâêè «Ìåòàëëîîáðàáîòêà»

îäèí èç ëó÷øèõ ñïîñîáîâ íàõîäèòüñÿ â êóðñå ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèé. Ýêñïîçèöèè ïðåäïðèÿòèé ñî âñåãî ìèðà äàþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ãëàâíûìè òåíäåíöèÿìè ðàçâèòèÿ îòðàñëè è óâèäåòü òåõíîëîãèè ñîâðåìåííîé îáðàáîòêè ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé.

×èòàéòå äðóãèå íàøè ñòàòüè:

Îãíåçàùèòà ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé

Äîðîæíîå ìåòàëëè÷åñêîå îãðàæäåíèå

Îêðàñêà è ïîêðàñêà ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé

Такие свойства атомов, как их размер, энергия ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность, степень окисления, связаны с электронной конфигурацией атома. В их изменении с увеличением порядкового номера элемента наблюдается периодичность.

Атомы не имеют строго определенных границ, что обусловлено волновой природой электронов. В расчетах пользуются так называемыми эффективными или кажущимися радиусами, т. е. радиусами шарообразных атомов, сближенных между собой при образовании кристалла. Обычно их рассчитывают из рентгенометрических данных.

Радиус атома — важная его характеристика. Чем больше атомный радиус, тем слабее удерживаются внешние электроны. И, наоборот, с уменьшением атомного радиуса электроны притягиваются к ядру сильнее.

В периоде атомный радиус в общем уменьшается слева направо. Это объясняется ростом силы притяжения электронов с ростом заряда ядра. В подгруппах сверху вниз атомный радиус возрастает, так как в результате прибавления дополнительного электронного слоя увеличивается объем атома, а значит, и его радиус.

Энергия ионизации — это энергия, необходимая для отрыва наиболее слабо связанного электрона от атома. Она обычно выражается в электрон-вольтах. При отрыве электрона от атома образуется соответствующий катион.

Энергия ионизации для элементов одного периода возрастает слева направо с возрастанием заряда ядра. В подгруппе она уменьшается сверху вниз вследствие увеличения расстояния электрона от ядра. Изменение энергии ионизации атомов с ростом заряда ядра графически представлено на рис.

Энергия ионизации связана с химическими свойствами элементов. Так, щелочные металлы, имеющие небольшие энергии ионизации, обладают ярко выраженными металлическими свойствами. Химическая инертность благородных; газов связана с их высокими j значениями энергии ионизации.

Атомы могут не только отдавать, но и присоединять электроны. При этом образуется соответствующий анион. Энергия, которая выделяется при присоединении к атому одного электрона, называется сродством к электрону. Обычно сродство к электрону, как и энергия ионизации, выражается в электрон-вольтах. Значения сродства к электрону известны не для всех элементов; измерять их весьма трудно. Наиболее велики они у галогенов, имеющих на внешнем уровне по 7 электронов. Это говорит об усилении неметаллических свойств элементов по мере приближения к концу периода.

Определение электроотрицательности дал американский’ ученый Л. Полинг в 1932 г. Он же предложил и первую шкалу элёктроотрицательности. Согласно Полингу, электроотрицательность есть способность атома в соединении притягивать к себе электроны.

Имеются в виду валентные электроны, т. е. электроны, которые участвуют в образовании химической связи. Очевидно, у благородных газов электроотрицательность отсутствует, так как внешний уровень в их атомах завершен и устойчив.

Сопоставляя значения электроотрицательностей элементов от франция (0,86) до фтора (4,10), легко заметить, что относительная электроотрицательность подчиняется периодическому закону: в периоде она растет с увеличением номера элемента, в группе — уменьшается. Ее значения служат мерой неметалличности элементов. Очевидно, чем больше относительная электроотрицательность, тем сильнее элемент проявляет неметаллические свойства.

Li 0.97, Na 1,01; К 0,91; Rb 0.89; Cs 0.86; Fr 0.86

то есть наиболее типичным представителем металла будет элемент обладающей наименьшей электроотрицательностью что и определяет свойства металлов nxj они Химически очень активны, причем их активность возрастает от Li к Fr

Подпишись на наш Instagram, если хочешь сдать экзамены на отлично!

@shpory_2020_

1. Как называл Д. И. Менделеев естественную классификацию химических элементов?

Он назвал её периодической системой химических элементов.

2. Назовите основные структурные единицы периодической системы элементов.

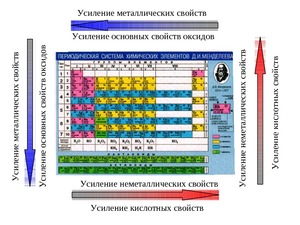

Основные структурные единицы периодической системы химических элементов — периоды (горизонтальные ряды) и группы (вертикальные ряды). В периодах слева направо увеличиваются неметаллические свойства, уменьшаются — металлические.

3. Что такое период? Что общего у больших и малых периодов и чем они различаются? Какие свойства химических элементов закономерно изменяются в периоде?

Период — горизонтальный ряд химическиъ элементов, расположенных в порядке возрастания их относительных атомных масс, начинающийся щелочным металлом и заканчивающийся благородным газом.

Общее у больших и малых периодов то, что они начинаются щелочным металлом (исключение — первый период) и заканчиваются благородным газом. Различное то, что в малых периодах находится менее 8 элементов, в больших — более 18 элементов.

В периодах закономерно изменяются металлические и неметаллические свойства химических элементов.

4. Дайте определение понятия «группа». Укажите различия между группами А и В.

Группа — вертикальный ряд химических элементов в периодической системе, атомы которых обладают сходными свойствами.

Различие между группами A и B заключается в том, что в группы A могут входить как металлы, так и неметаллы, а в группы B — только металлы.

5. Простое вещество какого химического элемента из каждой пары имеет более ярко выраженные металлические свойства: а) K или Ca, б) Mg или Al; в) Cs или Pb?

6. Простое вещество какого химического элемента из каждой пары имеет более ярко выраженные неметаллические свойства: а) S или Cl; б) C или N; в) Se или Br?

7. Разделите указанные элементы на металлы и неметаллы, укажите их положение в периодической системе (группа, период, атомный номер): кислород, натрий, серебро, неон, ртуть, бром, золото, ксенон, хром.

| Элемент | Металл или неметалл | Группа | Период | Атомный номер |

| кислород | неметалл | VIA | 2 | 9 |

| натрий | металл | IA | 3 | 11 |

| серебро | металл | IB | 5 | 47 |

| неон | неметалл | VIIIA | 2 | 10 |

| ртуть | металл | IIB | 6 | 80 |

| бром | неметалл | VIIA | 4 | 35 |

| золото | металл | IB | 6 | 79 |

| ксенон | неметалл | VIIIB | 5 | 54 |

| хром | металл | VIB | 4 | 24 |

8. Заполните таблицу в тетради:

| Символ элемента | Атомный номер | Относительная атомная масса | Номер и тип группы | Номер периода | Формула высшего оксида | Формула гидроксида |

| Ca | 20 | 40 | IIA | 4 | CaO | Ca(OH)2 |

| Al | 13 | 24 | IIIA | 3 | Al2O3 | Al(OH)3 |

| Se | 34 | 79 | VIA | 4 | SeO3 | H2SeO4 |

| N | 7 | 14 | VA | 2 | N2O5 | HNO3 |

| K | 19 | 39 | IA | 4 | K2O | KOH |

| As | 33 | 75 | VA | 4 | As2O5 | HAsO3 |

9. Готовимся к олимпиадам. Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:

а) Mg→MgCl2→Mg(OH)2→MgSO4→MgCO3→MgO:mathrm{Mg → MgCl_2 → Mg(OH)_2 → MgSO_4 → MgCO_3 → MgO:}Mg→MgCl2→Mg(OH)2→MgSO4→MgCO3→MgO:

Mg+Cl2=MgCl2;mathrm{Mg + Cl_2 = MgCl_2;}Mg+Cl2=MgCl2;

MgCl2+2KOH=Mg(OH)2↓+2KCl;mathrm{MgCl_2+2KOH=Mg(OH)_2↓+2KCl;}MgCl2+2KOH=Mg(OH)2↓+2KCl;

Mg(OH)2+H2SO4=MgSO4+2H2O;mathrm{Mg(OH)_2+H_2SO_4=MgSO_4+2H_2O;}Mg(OH)2+H2SO4=MgSO4+2H2O;

MgSO4+Na2CO3=MgCO3↓+Na2SO4;mathrm{MgSO_4+Na_2CO_3=MgCO_3↓+Na_2SO_4;}MgSO4+Na2CO3=MgCO3↓+Na2SO4;

MgCO3=MgO+CO2↑;mathrm{MgCO_3=MgO+CO_2↑;}MgCO3=MgO+CO2↑;

б) S→SO2→CaSO3→H2SO3→SO2→Na2SO3:mathrm{S → SO_2 → CaSO_3 → H_2SO_3 → SO_2 → Na_2SO_3:}S→SO2→CaSO3→H2SO3→SO2→Na2SO3:

S+O2=SO2;mathrm{S+O_2=SO_2;}S+O2=SO2;

SO2+CaO=CaSO3;mathrm{SO_2+CaO=CaSO_3;}SO2+CaO=CaSO3;

CaSO3+2HCl=CaCl2+H2O;mathrm{CaSO_3+2HCl=CaCl_2+H_2O;}CaSO3+2HCl=CaCl2+H2O;

H2SO3=SO2+H2O;mathrm{H_2SO_3=SO_2+H_2O;}H2SO3=SO2+H2O;

SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O.mathrm{SO_2+2NaOH=Na_2SO_3+H_2O.}SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O.

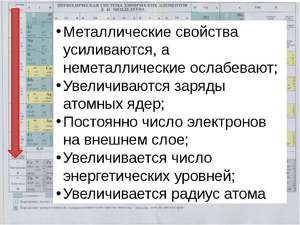

Закономерности, связанные с металлическими и неметаллическими свойствами элементов.

1. При перемещении СПРАВА НАЛЕВО вдоль ПЕРИОДА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ свойства р-элементов УСИЛИВАЮТСЯ. В обратном направлении — возрастают неметаллические.

Это объясняется тем, что правее находятся элементы, электронные оболочки которых ближе к октету. Элементы в правой части периода менее склонны отдавать свои электроны для образования металлической связи и вообще в химических реакциях.

Например, углерод — более выраженный неметалл, чем его сосед по периоду бор, а азот обладает еще более яркими неметаллическими свойствами, чем углерод.

Слева направо в периоде также увеличивается и заряд ядра. Следовательно, увеличивается притяжение к ядру валентных электронов и затрудняется их отдача.

Наоборот, s-элементы в левой части таблицы имеют мало электронов на внешней оболочке и меньший заряд ядра, что способствует образованию именно металлической связи. За понятным исключением водорода и гелия (их оболочки близки к завершению или завершены!) , все s-элементы являются металлами; p-элементы могут быть как металлами, так и неметаллами, в зависимости от того — в левой или правой части таблицы они находятся.

У d- и f-элементов, как мы знаем, есть «резервные» электроны из «предпоследних» оболочек, которые усложняют простую картину, характерную для s- и p-элементов. В целом d- и f-элементы гораздо охотнее проявляют металлические свойства.

Подавляющее число элементов является металлами и только 22 элемента относят к неметаллам: H, B, C, Si, N, P, As, O, S, Se, Te, а также все галогены и инертные газы.

Некоторые элементы в связи с тем, что они могут проявлять лишь слабые металлические свойства, относят к полуметаллам.

Что такое полуметаллы? Если выбрать из Периодической таблицы p-элементы и записать их в отдельный «блок» (это сделано в “длинной” форме таблицы) , то обнаружится закономерность. Левая нижняя часть блока содержит типичные металлы, правая верхняя — типичные неметаллы. Элементы, занимающие места на границе между металлами и неметаллами, называются полуметаллами.

Полуметаллы имеют ковалентную кристаллическую решетку при наличии металлической проводимости (электропроводности) . Валентных электронов у них либо недостаточно для образования полноценной «октетной» ковалентной связи (как в боре) , либо они не удерживаются достаточно прочно (как в тeллуре или полонии) из-за больших размеров атома. Поэтому связь в ковалентных кристаллах этих элементов имеет частично металлический характер.

Некоторые полуметаллы (кремний, германий) являются полупроводниками. Полупроводниковые свойства этих элементов объясняются многими сложными причинами, но одна из них — существенно меньшая (хотя и не нулевая) электропроводность, объясняемая слабой металлической связью. Роль полупроводников в электронной технике чрезвычайно важна.

2. При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ вдоль групп УСИЛИВАЮТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ свойства элементов. Это связано с тем, что ниже в группах расположены элементы, имеющие уже довольно много заполненных электронных оболочек. Их внешние оболочки находятся дальше от ядра. Они отделены от ядра более толстой «шубой» из нижних электронных оболочек и электроны внешних уровней удерживаются слабее.

Источник: https://www.hemi.nsu.ru/text146.htm

Периодическая таблица Дмитрия Ивановича Менделеева очень удобна и универсальна в своём использовании. По ней можно определить некоторые характеристики элементов, и что самое удивительное, предсказать некоторые свойства ещё неоткрытых, не обнаруженных учёными, химических элементов (например, мы знаем некоторые свойства предполагаемого унбигексия, хотя его ещё не открыли и не синтезировали).

Что такое металлические и неметаллические свойства

Эти свойства зависят от способности элемента отдавать или притягивать к себе электроны. Важно запомнить одно правило, металлы – отдают электроны, а неметаллы – принимают. Соответственно металлические свойства – это способность определённого химического элемента отдавать свои электроны (с внешнего электронного облака) другому химическому элементу. Для неметаллов всё в точности наоборот. Чем легче неметалл принимает электроны, тем выше его неметаллические свойства.

Металлы никогда не примут электроны другого химического элемента. Такое характерно для следующих элементов;

- натрия;

- калия;

- лития;

- франция и так далее.

С неметаллами дела обстоят похожим образом. Фтор больше всех остальных неметаллов проявляет свои свойства, он может только притянуть к себе частицы другого элемента, но ни при каких условиях не отдаст свои. Он обладает наибольшими неметаллическими свойствами. Кислород (по своим характеристикам) идёт сразу же после фтора. Кислород может образовывать соединение с фтором, отдавая свои электроны, но у других элементов он забирает отрицательные частицы.

Список неметаллов с наиболее выраженными характеристиками:

- фтор;

- кислород;

- азот;

- хлор;

- бром.

Неметаллические и металлические свойства объясняются тем, что все химические вещества стремятся завершить свой энергетический уровень. Для этого на последнем электронном уровне должно быть 8 электронов. У атома фтора на последней электронной оболочке 7 электронов, стремясь завершить ее, он притягивает ещё один электрон. У атома натрия на внешней оболочке один электрон, чтобы получить 8, ему проще отдать 1, и на последнем уровне окажется 8 отрицательно заряженных частиц.

Благородные газы не взаимодействуют с другими веществами именно из-за того, что у них завершён энергетический уровень, им не нужно ни притягивать, ни отдавать электроны.

Как изменяются металлические свойства в периодической системе

Периодическая таблица Менделеева состоит из групп и периодов. Периоды располагаются по горизонтали таким образом, что первый период включает в себя: литий, бериллий, бор, углерод, азот, кислород и так далее. Химические элементы располагаются строго по увеличению порядкового номера.

Группы располагаются по вертикали таким образом, что первая группа включает в себя: литий, натрий, калий, медь, рубидий, серебро и так далее. Номер группы указывает на количество отрицательных частиц на внешнем уровне определённого химического элемента. В то время, как номер периода указывает на количество электронных облаков.

Металлические свойства усиливаются в ряду справа налево или, по-другому, ослабевают в периоде. То есть магний обладает большими металлическими свойствами, чем алюминий, но меньшими, нежели натрий. Это происходит потому, что в периоде количество электронов на внешней оболочке увеличивается, следовательно, химическому элементу сложнее отдавать свои электроны.

В группе все наоборот, металлические свойства усиливаются в ряду сверху вниз. Например, калий проявляется сильнее, чем медь, но слабее, нежели натрий. Объяснение этому очень простое, в группе увеличивается количество электронных оболочек, а чем дальше электрон находится от ядра, тем проще элементу его отдать. Сила притяжения между ядром атома и электроном в первой оболочке больше, чем между ядром и электроном в 4 оболочке.

Сравним два элемента – кальций и барий. Барий в периодической системе стоит ниже, чем кальций. А это значит, что электроны с внешней оболочки кальция расположены ближе к ядру, следовательно, они лучше притягиваются, чем у бария.

Сложнее сравнивать элементы, которые находятся в разных группах и периодах. Возьмём, к примеру, кальций и рубидий. Рубидий будет лучше отдавать отрицательные частицы, чем кальций. Так как он стоит ниже и левее. Но пользуясь только таблицей Менделеева нельзя однозначно ответить на этот вопрос сравнивая магний и скандий (так как один элемент ниже и правее, а другой выше и левее). Для сравнения этих элементов понадобятся специальные таблицы (например, электрохимический ряд напряжений металлов).

Как изменяются неметаллические свойства в периодической системе

Неметаллические свойства в периодической системе Менделеева изменяются с точностью до наоборот, нежели металлические. По сути, эти два признака являются антагонистами.

Неметаллические свойства усиливаются в периоде (в ряду справа налево). Например, сера способна меньше притягивать к себе электроны, чем хлор, но больше, нежели фосфор. Объяснение этому явлению такое же. Количество отрицательно заряженных частиц на внешнем слое увеличивается, и поэтому элементу легче закончить свой энергетический уровень.

Неметаллические свойства уменьшаются в ряду сверху вниз (в группе). Например, фосфор способен отдавать отрицательно заряженные частицы больше, чем азот, но при этом способен лучше притягивать, нежели мышьяк. Частицы фосфора притягиваются к ядру лучше, чем частицы мышьяка, что даёт ему преимущество окислителя в реакциях на понижение и повышение степени окисления (окислительно-восстановительные реакции).

Сравним, к примеру, серу и мышьяк. Сера находится выше и правее, а это значит, что ей легче завершить свой энергетический уровень. Как и металлы, неметаллы сложно сравнивать, если они находятся в разных группах и периодах. Например, хлор и кислород. Один из этих элементов выше и левее, а другой ниже и правее. Для ответа придётся обратиться к таблице электроотрицательности неметаллов, из которой мы видим, что кислород легче притягивает к себе отрицательные частицы, нежели хлор.

Периодическая таблица Менделеева помогает узнать не только количество протонов в атоме, атомную массу и порядковый номер, но и помогает определить свойства элементов.

Видео

Видео поможет вам разобраться в закономерности свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам.