Скатол в каких продуктах

В теле человека эти чужеродные вещества (ксенобиотики) превращаются в менее токсичные, и даже нейтральные вещества. Процессы метаболизма ксенобиотиков осуществляются в любой клетке и обычно они приводят к превращению этих веществ в более водорастворимые и менее токсичные продукты обмена. Происходит это путем окисления токсинов специальными ферментами — оксидазами, а затем конъюгации (соединения) полученных метаболитов с теми или иными нейтральными веществами.

ПЕРВАЯ ФАЗА МЕТАБОЛИЗМА — ОКИСЛЕНИЕ

Этот процесс происходит на главных путях поступления ксенобиотиков в организм — пищевом (печень и желудочно-кишечный тракт) и дыхательном (легкие). Здесь необходимо отметить, что окисление, восстановление и гидролиз чужеродных соединений осуществляют в основном микросомальные и пероксимальные ферменты.

Пероксисомы и микросомы — микротельца клеток, которые можно рассматривать как специализированные окислительные органеллы.

Это значит, что ходе этого процесса в организме человека образуется большое количество свободных радикалов, известных своими мутагенными и канцерогенными свойствами. Помимо этого, согласно современным исследованиям по гериатрии, повышенное образование свободных радикалов в организме значительно ускоряет старение его тканей.

В клетках печени в результате микросомального и пероксимального окисления эндотоксины приобретают функциональную группу, с которой затем смогут связаться особые нейтрализующие соединения.

ВТОРАЯ ФАЗА МЕТАБОЛИЗМА — КОНЪЮГАЦИЯ

Основная функция этой фазы это присоединение к эндотоксину обезвреживающих элементов, например серной или глюкуроновой кислоты. Такое изменение свойств исходной молекулы токсина увеличивает её гидрофильность, то есть способствует появлению вокруг ксенобиотика сольватной оболочки из поляризованных молекул воды.

Возникновение сольватной оболочки изменяет физические свойства и улучшает растворимость ксенобиотиков, что в конечном итоге способствует его быстрой экскреции (выделения) из организма.

Функционирование второй фазы ограничивается тем, что в ней участвуют только те вещества, которые уже прошли первую фазу метаболизма ксенобиотиков. Но с другой стороны эта фаза имеет важное достоинство — ферменты ответственные за присоединение нейтрализующих молекул есть во всех клетках. Поэтому во второй фазе уже вся совокупность клеток организма борется с токсинами, что позволяет эффективно осуществлять или завершать детоксикацию.

СВЯЗЫВАНИЕ, ТРАНСПОРТ И ВЫВЕДЕНИЕ КСЕНОБИОТИКОВ

Система обезвреживания образовавшихся в результате гниения белков пищи токсинов включает множество разнообразных ферментов, под действием которых практически любой ксенобиотик может быть нейтрализован.

Рис. 1. Метаболизм и выведение ксенобиотиков из организма.

RH — ксенобиотик; ОК — группа, используемая при конъюгации ;

В ходе первой фазы в структуру вещества

RH вводится полярная группа ОН-. Далее происходит реакция

конъюгации; конъюгат в зависимости от растворимости и молекулярной массы

удаляется из организма через печень, почки и железы внешней секреции.

Большинство ксенобиотиков в результате метаболизма становятся более гидрофильными, поступают в плазму крови, откуда они удаляются почками с мочой. Вещества более гидрофобные или с большой молекулярной массой (>300 кД) чаще выводятся с желчью в кишечник и затем удаляются с калом.

«Кооператив» печень — почки играет важнейшую роль в обезвреживании и выведении из организма большинства ксенобиотиков. Однако несмотря на доминирующую роль печени и почек в метаболизме ксенобиотиков, другие органы также принимают участие в этом процессе. В детоксикации организма, хоть и в меньшей степени принимают слизистые оболочки – желудочно-кишечного тракта, легких и верхних дыхательных путей. Благодаря диффузии ксенобиотики также могут выводиться с молоком кормящих матерей и секретом потовых, сальных, слюнных желез. Существует прямая корреляция между активностью гнилостных процессов в кишечнике и содержанием ксенобиотиков в крови и секрете желез(!!!)

Образование и обезвреживание крезола и фенола

Под действием ферментов бактерий из аминокислоты тирозина могут образовываться фенол и крезол путём разрушения боковых цепей аминокислот микробами (рис. 2).

Рис. 2. Катаболизм тирозина под действием бактерий. E — бактериальные ферменты.

Всосавшиеся продукты по воротной вене поступают в печень, где обезвреживание фенола и крезола может происходить путём конъюгации с сернокислотным остатком (ФАФС) или с глюкуроновой кислотой в составе УДФ-глюкуроната. Реакции конъюгации фенола и крезола с ФАФС катализирует фермент сульфотрансфераза (рис. 3).

Рис. 3. Конъюгация фенола и крезола с ФАФС. E — сульфотрансфераза.

Конъюгация глюкуроновых кислот с фенолом и крезолом происходит при участии фермента УДФ-глюкуронилтрансферазы. Итоговые продукты конъюгации хорошо растворимы в воде и выводятся с мочой через почки. Повышение количества конъюгатов глюкуроновой кислоты с фенолом и крезолом обнаруживают в моче при увеличении продуктов гниения белков в кишечнике.

Образование и обезвреживание индола и скатола

В кишечнике из аминокислоты триптофана микроорганизмы образуют индол и скатол. Бактерии разрушают боковую цепь триптофана, оставляя нетронутой кольцевую структуру. Индол образуется в результате отщепления бактериями боковой цепи, возможно, в виде серина или аланина (рис. 5).

Рис. 5. Катаболизм триптофана под действием бактерий. E — бактериальные ферменты.

Скатол и индол обезвреживаются в печени в два этапа. Сначала в результате микросомального окисления они приобретают гидроксильную группу. Так, индол переходит в индоксил, а затем вступает в реакцию конъюгации с ФАФС, образуя индоксилсерную кислоту, калиевая соль которой получила название животного индикана (рис. 6).

Рис. 6. Участие сульфотрансферазы в обезвреживании индола. E — сульфотрансфераза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ГНИЕНИЯ БЕЛКА В КИШЕЧНИКЕ ЧЕЛОВЕКА

1) Закисление тканей и нарушение микроциркуляции. Вследствие того, что в организме человека все вышеперечисленные токсичные продукты гниения белка подвергаются обезвреживанию путем химического связывания с серной или глюкуроновой кислотой, в тканях тела происходит накопление кислых продуктов метаболизма. А, как известно, при сдвигах рН в кислую сторону, происходит дегидратация соединительной ткани и переход межклеточного вещества в состояние плохо проницаемого геля.(i)

В итоге у человека возникает отек и ухудшение микроциркуляции тканей, что неизбежно приводит к нарушению их нормального метаболизма и ослаблению функциональной активности.

2) Воспалительный процесс в кишечнике и печени. Как известно, в зависимости от характера предпочитаемого пищевого субстрата кишечную микрофлору человека разделяют на две основные группы:

Сахаролитическая нормофлора (расщепляет сахара) относится в преимущественно к грамположительным микроорганизмам это бифидобактерии, лактобактерии, энтерококки, клостридии и т.д.

Протеолитическая микрофлора (расщепляет белки) относится в основном к грамотрицательным микроорганизмам это кишечная палочка, бактероиды, протей, фузобактерии и т.д.

Примечательным моментом в этом распределении кишечной микрофлоры является то, что все гнилостные микроорганизмы помимо того, что выделяют ядовитые для организма человека продукты распада аминокислот, ещё и содержат особый эндотоксин — липополисахарид. Это биологически активное вещество является компонентом наружной стенки ВСЕХ грамотрицательных бактерий.

В организме человека эндотоксин проникает через слизистую в ткани и кровь, где распознаётся иммунными клетками (в первую очередь макрофагами) и вызывает сильный иммунный ответ. Именно поэтому бактериальный эндотоксин гнилостной микрофлоры играет ключевую роль в развитии воспалительного процесса в толстом кишечнике, печени и эндотелии кровеносных сосудов.(i)

3) Гипераммониемия (повышение уровня аммиака в организме). В результате гниения белков в кишечнике человека образуется и всасывается в кровь аммиак.

Аммиак — токсичное соединение. Даже небольшое повышение его концентрации оказывает неблагоприятное действие на организм, и прежде всего на ЦНС. Этот ядовитый газ легко проникает через мембраны в клетки и изменяет течение некоторых биохимических реакций в митохондриях.

Результатом воздействия аммиака на метаболизм тканей мозга является кислородное и энергетическое голодание нейронов, изменение нормального обмена аминокислот, а также подавление синтеза некоторых нейромедиаторов.(i) Поэтому активное гниение белковой пищи в кишечнике может приводить к различным неврологическим и психическим нарушениям.

4) Агрегация эритроцитов. Избыток белка в рационе, приводит к ещё одному нежелательному последствию — агрегации (склеиванию) эритроцитов в монетные столбики или в более крупные комки

Происходит это потому что при обезвреживания эндотоксинов активированные купферовские клетки и гепатоциты являются источником свободных радикалов, которые инициируют гибель этих клеток.(i)

В этом процессе клетки печени выделяют особые соединения — белки острой фазы воспаления.(i) Как известно именно эти вещества в плазме крови создают оптимальные условия для склеивания красных клеток крови.(i) В свою очередь появление слипшихся монетных столбиков и других агрегатов из эритроцитов вызывает закупоривание мелкие сосудов и капилляров, что в конечном итоге нарушает нормальную микроциркуляцию крови.

Вывод

Организм человека вынужден применять целый ряд защитных механизмов для обезвреживания токсичных веществ, образующихся в кишечнике из пищевых продуктов с высокой концентрацией белка. Это оказывает повышенную нагрузку на все клетки тела человека и неизбежно приводит к возникновению различных нарушений метаболизма, а также вызывает преждевременное старение организма.(i)

Наполняя свой рацион овощами и фруктами, и ограничивая употребление высокобелковой пищи, люди естественным образом подавляют активность гнилостных микроорганизмов. Уменьшение потока ксенобиотиков и эндотоксинов на низкобелковом питании снижает нагрузку на печень, иммунную и выделительную системы. При этом в теле человека нормализуется обмен веществ, снижается риск возникновения многих заболеваний и продлевается срок жизни клеток всего организма.

При традиционном питании взрослый человек в среднем употребляет 100–120 гр. белка в сутки. На фрукторианстве при наличии в рационе высококалорийных фруктов или растительного масла достаточно употреблять в среднем около 3-4 кг растительной пищи в сутки, в которой общее количество белка находится в пределах 40–60 гр. Это в ДВА-ТРИ РАЗА меньше чем белковая нагрузка всеядного рациона(!!!) Но это больше, чем установленный учёными физиологами белковый минимум для взрослого человека (70 кг), определённый на границе 37 гр. белка в сутки.(Чукичев И.П. Физиология человека. 1961)

В наблюдениях проводившихся многие месяцы на людях, было установлено, что можно обеспечить азотистое равновесие посредством именно этого количества белка в рационе. Однако в экспериментах с животными на длительное время (более 5% от средней продолжительности жизни) при белковом минимуме были получены расстройства в ряде систем организма, падения удоев у коров, мышечная атрофия, заболевания кожи и бесплодие. Это означает, что в рационе здорового человека количество белка должно обязательно превышать значение белкового минимума. И это естественным образом получается при сбалансированном рационе состоящем из овощей и фруктов.

Литература:

С. А. КУЦЕНКО ОСНОВЫ ТОКСИКОЛОГИИ, Санкт-Петербург, 2002

Обезвреживание ксенобиотиков (КУЛИНСКИЙ В.И. , 1999), БИОЛОГИЯ

Биохимия: Учеб. для вузов, Под ред. Е.С. Северина., 2003.

Âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ Äðåâíèé Ðèì áûë ðîäèíîé ñîâðåìåííîé çàïàäíîé êóëüòóðû. Ëåãêî óâèäåòü å¸ îòðàæåíèå â äðåâíåðèìñêîé êóëüòóðå è îáû÷àÿõ, ñ èõ àêöåíòîì íà ñâîáîäå è âåðõîâåíñòâå ïðàâà.  äðóãèõ îòíîøåíèÿõ, îäíàêî, Äðåâíèé Ðèì áûë áîëåå ÷óæäûì, ÷åì ìû ìîæåì ñåáå ïðåäñòàâèòü. Âî-ïåðâûõ, ïðèñòðàñòèå äðåâíèõ ðèìëÿí ê êðîâîæàäíûì âèäàì ñïîðòà, â êîòîðûõ ãèáëè ëþäè, îòòàëêèâàåò ñîâðåìåííîãî ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ÷åëîâåêà.

Äðåâíåðèìñêàÿ êóõíÿ, ïðàâäà, íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ. Îäíè ïðîäóêòû, òàêèå êàê õëåá, âèíî è îëèâêè, ñåãîäíÿ øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â ñîâðåìåííîé çàïàäíîé êóõíå, â òî âðåìÿ êàê äðóãèå, íàïðèìåð, ðûáíûå è âèíîãðàäíûå ñîóñû è ïèêàíòíûå ñóôëå, íå íàéòè â ìåíþ äàæå ñàìûõ èçûñêàííûõ ðåñòîðàíîâ.  ýòîì ñïèñêå ìû ïðîëèâàåì ñâåò íà ïèùåâûå ïðèâû÷êè Äðåâíåãî Ðèìà.

10. Ñðåäèçåìíîìîðñêàÿ òðèàäà

îñíîâå äðåâíåðèìñêîé êóõíè ëåæàëè òðè èíãðåäèåíòà: âèíîãðàä, çåðíîâûå è îëèâêè. Ó÷¸íûå íàçûâàþò èõ «ñðåäèçåìíîìîðñêîé òðèàäîé». Âèíîãðàä â îñíîâíîì óïîòðåáëÿëè â ñâåæåì âèäå, íî èç íåãî òàêæå ìîæíî áûëî ïðèãîòîâèòü âèíî ðàçëè÷íîãî êà÷åñòâà, íà÷èíàÿ îò äîðîãèõ âèí äëÿ ýëèòû è çàêàí÷èâàÿ äåø¸âûì óêñóñîì, êîòîðûé èñïîëüçîâàëñÿ â êóëèíàðèè, íî òàêæå è äëÿ øèðîêîãî ñïåêòðà äðóãèõ öåëåé, òàêèõ êàê òóøåíèå ïîæàðîâ.

Çåðíîâûå áûëè îñíîâíûì ïðîäóêòîì ïèòàíèÿ ëþäåé, êàê áîãàòûõ, òàê è áåäíûõ.  áîãàòûõ ñåìüÿõ ïøåíèöó ìåëêî ïåðåìàëûâàëè è èç ïîëó÷åííîé ìóêè âûïåêàëè ïûøíûé áåëûé õëåá èëè äåëàëè âêóñíóþ êàøó ñ ðàçíîîáðàçíûìè äîáàâêàìè. Ñàìûå áåäíûå ðèìëÿíå èìåëè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïåðåìîëîòûõ ç¸ðåí, êîòîðûå îíè ëèáî îòäàâàëè ïåêàðþ, ÷òîáû îí èñï¸ê õëåá, ëèáî ñàìè âàðèëè èç íèõ êàøó â ãîðøî÷êå ñ âîäîé.

Îëèâêè áûëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïîâñåäíåâíîé æèçíè êàê ïèùà, êîíå÷íî æå, è ïðîäóêò, èç êîòîðîãî ïðîèçâîäèëè îëèâêîâîå ìàñëî: îíî èñïîëüçîâàëîñü äëÿ âñåãî, íà÷èíàÿ îò çàïðàâêè ëàìï è çàêàí÷èâàÿ ñìàçûâàíèåì òåëà ïîñëå êóïàíèÿ. Áåç ýòèõ òð¸õ èíãðåäèåíòîâ ðèìñêîé êóõíè íå ñóùåñòâîâàëî áû.

9. Ãàðóì

Íà ïèêå ñâîåãî èñïîëüçîâàíèÿ â ïåðâîì âåêå íàøåé ýðû ãàðóì áûë íåâåðîÿòíî ïîïóëÿðåí. Åãî ÷àñòî ñî÷åòàëè ñ âèíîì, ìàñëîì, ìîëîòûì ïåðöåì è äàæå ïðîñòî âîäîé, ÷òîáû ïðèãîòîâèòü ðÿä ðàçëè÷íûõ ñîóñîâ èëè íàïèòêîâ, êîòîðûå ìîæíî áûëî óïîòðåáëÿòü ñàìîñòîÿòåëüíî èëè äîáàâëÿòü ê äðóãèì áëþäàì. Äàæå ñàìûé íóæäàþùèéñÿ ðàáî÷èé ìîã ïîçâîëèòü ñåáå áàçîâûé ãàðóì, â òî âðåìÿ êàê ñàìûé áîãàòûé ãàðóì îáàíêðîòèë áû äàæå ñîñòîÿòåëüíîãî çåìëåâëàäåëüöà ñðåäíåãî êëàññà. Ïî âñåé èìïåðèè ñòðîèëè ôàáðèêè, êîòîðûå çàíèìàëèñü åãî ïðîèçâîäñòâîì, à ñïåöèàëüíûå òîðãîâûå ïóòè ïîçâîëÿëè ãàðóìó äîñòèãàòü ñàìûõ îòäàë¸ííûõ óãîëêîâ. Íî ÷òî òàêîå ãàðóì?

Ðûáíûé ñîóñ. Íà Çàïàäå åìó íåò ïðÿìîãî ýêâèâàëåíòà, õîòÿ àçèàòñêèå ðûáíûå ñîóñû âåñüìà ïîõîæè íà íåãî. Íåâåðîÿòíî ïîïóëÿðíûé â ñâî¸ âðåìÿ, îí èñ÷åç ñ ïàäåíèåì Ðèìñêîé èìïåðèè.

Äàæå ñàìûé ïðîñòîé ãàðóì òðåáîâàë ìíîãî âðåìåíè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ, õîòÿ è íå áûë î÷åíü òðóäî¸ìêèì. Ïî ñóòè, ãàðóì ãîòîâèëè èç âíóòðåííîñòåé âûïîòðîøåííîé ðûáû, ñîëè è àðîìàòè÷åñêèõ òðàâ è ñïåöèé. Îñòàâëåííûå íà ñîëíöå íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, ðûáüè âíóòðåííîñòè ïðåâðàùàëèñü â ïèêàíòíóþ ïàñòó. Êîëè÷åñòâî ñîëè èìåëî îãðîìíîå çíà÷åíèå: ñëèøêîì ìàëî ñîëè ðûáà ïðîïàäàëà; ñëèøêîì ìíîãî íàðóøàëñÿ ïðîöåññ áðîæåíèÿ. Çàòåì ñìåñü ïðîöåæèâàëè, ÷òîáû ïîëó÷èëñÿ ÿíòàðíîãî öâåòà ñîóñ, êîòîðûé óêðàøàë ðèìñêèå îáåäåííûå ñòîëû îò Áëèæíåãî Âîñòîêà äî Âàëà Àäðèàíà. Êîãäà ïðîöåññ ôèëüòðàöèè çàêàí÷èâàëñÿ, îñòàâøóþñÿ ïàñòó ïðîäàâàëè â êà÷åñòâå ïèùåâîé äîáàâêè, õîòÿ îíà è íå áûëà ñòîëü öåííîé.

Ïîñêîëüêó ãàðóì â îñíîâíîì ãîòîâèëè èç ñîëè è îñòàòêîâ ðûáíîé îòðàñëè, ïðîñòîé ãàðóì ìîã ñòîèòü äîâîëüíî äåø¸âî. Ëó÷øèé ãàðóì, îäíàêî, äåëàëè èç îïðåäåë¸ííûõ âèäîâ ðûáû è ñåêðåòíûõ êîìáèíàöèé òðàâ è ñïåöèé. Ñîãëàñíî Ïëèíèþ Ñòàðøåìó, ëó÷øèé ãàðóì ãîòîâèëè íà îêðàèíå ñîâðåìåííîé Êàðòàõåíû, íà þãå Èñïàíèè, è íàçûâàëñÿ îí garum sociorum.

8. Ïóëüñ

Çåðíîâûå áûëè îñíîâíûì ïðîäóêòîì ïèòàíèÿ â Äðåâíåì Ðèìå, è ñàìîé ïðîñòîé ïèùåé, êîòîðóþ ìîæíî áûëî ïðèãîòîâèòü èç çåðíà, áûëà êàøà, èëè ïóëüñ. Êàøà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé çåðíî, ñâàðåííîå â âîäå äî ðàçìÿã÷¸ííîãî ñîñòîÿíèÿ.  íå¸ çàòåì äîáàâëÿëè ñîëü, åñëè îíà áûëà äîñòóïíà.  îòëè÷èå îò ñîâðåìåííûõ êàø, ðèìñêàÿ êàøà ïî÷òè âñåãäà áûëà ïðÿíûì áëþäîì. Áîëåå áîãàòàÿ êàøà, èíîãäà èçâåñòíàÿ êàê ïóíè÷åñêàÿ, ñîäåðæàëà òàêèå èíãðåäèåíòû, êàê ì¸ä, ñûð è ÿéöà, è áûëà äîâîëüíî ñûòíîé. Ñàìàÿ ëó÷øàÿ êàøà ìîãëà ïîõâàñòàòüñÿ äîáàâëåíèåì òðàâ è ñïåöèé.

ðèìñêîé àðìèè ïèùó ãîòîâèëè íà óðîâíå êîíòóáåðíèÿ ïîäðàçäåëåíèÿ èç âîñüìè ÷åëîâåê, êîòîðûå ìàðøèðîâàëè, åëè è ñïàëè âìåñòå. Îòâåòñòâåííîñòü çà ïðèãîòîâëåíèå ïèùè ÷àñòî ëîæèëàñü íà ïëå÷è îäíîãî èëè äâóõ ÷åëîâåê èç îòðÿäà. Ïîñêîëüêó çåðíîâûå ðèìñêèì ñîëäàòàì âûäàâàëè â ñûðîì âèäå, îíè îáû÷íî äåëàëè èç íèõ êàøó, òàê êàê èç-çà ïëîòíîãî ãðàôèêà èì áûëî òðóäíî íàéòè âðåìÿ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ õëåáà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå êàøà ñ÷èòàëàñü ïèùåé äëÿ áåäíûõ è ñîëäàò, ïîýòîìó áîëåå áîãàòûé êëàññ ðèìëÿí âñÿ÷åñêè èçáåãàë å¸.

7. Panis quadratus

Åñëè êàøà áûëà ñàìîé ïðîñòîé ïèùåé â Äðåâíåì Ðèìå, òî õëåá ñ÷èòàëñÿ ñàìîé ðàñïðîñòðàí¸ííîé â îñîáåííîñòè â ïîñëåäíèå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ èìïåðèè, êîãäà áåñïëàòíûå ïîðöèè ïåðåìîëîòûõ çåðíîâûõ äëÿ áåäíûõ áûëè çàìåíåíû áåñïëàòíûì õëåáîì. Õëåá ïðîèçâîäèëñÿ â ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ â áîëüøèõ ïåêàðíÿõ, è ñòàíäàðòíîé ôîðìîé áûë panis quadratus, êðóãëûé õëåá, êîòîðûé óçîðîì áûë ïîäåë¸í íà âîñåìü ëîìòèêîâ.

Àðõåîëîãè÷åñêè ðàñêîïêè â ðèìñêîì ãîðîäå Ïîìïåè ïîìîãëè îáíàðóæèòü êàðáîíèçèðîâàííûå îáðàçöû panis quadratus, à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå íàñòåííûå ôðåñêè, èçîáðàæàþùèå åãî â ïåêàðíÿõ. Ñóäÿ ïî àðõåîëîãè÷åñêèì äàííûì, panis quadratus áûë øèðîêî ðàñïðîñòðàí¸ííûì ïðîäóêòîì ïèòàíèÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, â ãîðîäñêîé ñðåäå, ãäå ìíîãèå ëþäè ïîêóïàëè ïèùó, à íå âûðàùèâàëè è ãîòîâèëè å¸ ñàìè.

×òî êàñàåòñÿ ðåöåïòà, òî îí íå ñëèøêîì îòëè÷àëñÿ îò òîãî, êàê ïåêëè õëåá äî ñîâðåìåííîé ýïîõè: ñàìûé äåø¸âûé õëåá áûë î÷åíü ò¸ìíûì, â òî âðåìÿ êàê ñàìûé äîðîãîé áûë ñâåòëåå, áóäó÷è ñäåëàííûì èç ìóêè áîëåå òîíêîãî ïîìîëà. Ïîñêîëüêó ìóêó ïåðåìàëûâàëè â êàìåííîé ìåëüíèöå, êóñî÷êè êàìíÿ ïîïàäàëè â ñìåñü è ñî âðåìåíåì ñòèðàëè çóáû. Ëþäè äîëæíû áûëè ñ îñòîðîæíîñòüþ ïîòðåáëÿòü íåêà÷åñòâåííûé õëåá èç ïëîõîé ìóêè.  ïîïûòêå ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó ïåêàðåé îáÿçàëè ñòàâèòü íà õëåá ñâîé ëè÷íûé øòàìï, ÷òîáû âëàñòè ìîãëè îòñëåäèòü èõ, åñëè îíè ïîïûòàþòñÿ îáìàíóòü êëèåíòà.

6. Ïîñêà

Âèíîäåëèå áûëî ãèãàíòñêîé îòðàñëüþ â Äðåâíåì Ðèìå, è, êàê è âñå ïðîìûøëåííîñòè, îíî äàâàëî îòõîäû.  ýòîì ñëó÷àå îñíîâíûì îòõîäîì áûëî âèíî, êîòîðîå èñïîðòèëîñü èëè íå ñîñòàðèëîñü äîëæíûì îáðàçîì, ïðåâðàòèâøèñü â óêñóñ. Îäíàêî äðåâíèå ðèìëÿíå ïðåêðàñíî óìåëè ïåðåðàáàòûâàòü îòõîäû, è ýòîò óêñóñ íàõîäèë ìíîæåñòâî ïðèìåíåíèé.  îñíîâíîì åãî èñïîëüçîâàëè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïîñêè, íàïèòêà, êîòîðûé ïðåäïî÷èòàëè íèçøèå êëàññû è ñîëäàòû ïî ïðè÷èíå åãî äîñòóïíîñòè è äåøåâèçíû.  âîåííûõ êðóãàõ îí ñòàë íàñòîëüêî ðàñïðîñòðàí¸ííûì íàïèòêîì, ÷òî íà îáû÷íîå âèíî ñìîòðåëè ñâûñîêà èëè ïîëíîñòüþ çàïðåùàëè.

Óïîòðåáëåíèå óêñóñà ìîæåò ïîêàçàòüñÿ îòâðàòèòåëüíûì, íî åãî ìîæíî ñäåëàòü âïîëíå ïðèÿòíûì íà âêóñ, äîáàâèâ íåñêîëüêî èíãðåäèåíòîâ. Ñàìàÿ äåø¸âàÿ ïîñêà, êàæåòñÿ, ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ñìåñü óêñóñà, âèíà è âîäû. Ïîñêà âûñøåãî êà÷åñòâà ãîòîâèëàñü ñ äîáàâëåíèåì ì¸äà è ñïåöèé, òàêèõ êàê êîðèàíäð, êîòîðûå ìàñêèðîâàëè ãîðüêî-êèñëûé âêóñ óêñóñà.

5. Äåôðóòóì

Íàðÿäó ñ èñïîð÷åííûìè âèíàìè è óêñóñîì, ïîñëå ïðîèçâîäñòâà òàêæå îñòàâàëèñü âèíîãðàäíûå êîñòî÷êè è êîæóðà, êîòîðûå íå ïîïàäàëè â êîíå÷íûé ïðîäóêò. Íèêîãäà íå âûáðàñûâàÿ ïîòåíöèàëüíî ïîëåçíûå ìàòåðèàëû, ðèìëÿíå èñïîëüçîâàëè ýòè îñòàòêè, ÷òîáû äåëàòü äåø¸âûé ïîäñëàñòèòåëü ïîä íàçâàíèåì defrutum (èíîãäà ïèøåòñÿ defritum), èëè äåôðóòóì. Âåäóòñÿ ñïîðû äèñêóññèÿ ïî ïîâîäó ðàçíèöû ìåæäó defrutum è sapa, êîòîðûå îáà ïðîèçâîäèëè èç âèíîãðàäíîãî ñóñëà. Ïîñêîëüêó ïèñàòåëü Êîëóìåëëà, ïîõîæå, èñïîëüçóåò ñëîâà âçàèìîçàìåíÿåìî, âîçìîæíî, îíè áûëè îäíèì è òåì æå ïðîäóêòîì.

Äåôðóòóì áûë â îñíîâíîì äåø¸âûì ìàòåðèàëîì, êîòîðûé ìîæíî áûëî äîáàâëÿòü â ïèùó, ÷òîáû óâåëè÷èòü å¸ îáú¸ì. Ïî-âèäèìîìó, îí áûë î÷åíü ïîõîæ íà ñîâðåìåííîå âàðåíüå èëè êîíñåðâàöèþ: â äðåâíèõ ðåöåïòàõ ãîâîðèòñÿ, ÷òî ñìåñü ïîìåùàëè â êàñòðþëþ è ãîòîâèëè äî òåõ ïîð, ïîêà îíà íå ñòàíîâèëàñü ãóñòîé è íå óìåíüøàëàñü â îáú¸ìå â äâà èëè òðè ðàçà. ̸ä áûë ëó÷øèì ïîäñëàñòèòåëåì, íî îí òàêæå áûë áîëåå äîðîãèì è ïðîèçâîäèëñÿ òîëüêî â îïðåäåë¸ííûõ ðåãèîíàõ, â òî âðåìÿ êàê âèíî äåëàëè ïî÷òè âî âñåõ óãîëêàõ Ðèìñêîé èìïåðèè. È õîòÿ ýòî, âîçìîæíî, áûë íå ñàìûé æåëàííûé ïðîäóêò, êàøà ñ âèíîãðàäíûì äæåìîì íà âêóñ áûëà íàìíîãî ïðèÿòíåå, ÷åì ïðîñòàÿ êàøà.

4. Ñèëüôèé

ñòàðîì ðåãèîíå, îêðóæàâøåì Êèðåíó, â äðåâíåðèìñêèå âðåìåíà ðîñëî ðàñòåíèå, êîòîðîå âñåãäà ïîëüçîâàëîñü áîëüøèì ñïðîñîì. Ýòî ðàñòåíèå, êîòîðîå íàçûâàëîñü ñèëüôèé, áûëî âîñòðåáîâàíî ïîòîìó, ÷òî îíî èìåëî ìíîæåñòâî ïðèìåíåíèé. Ñèëüôèé îáëàäàë ïðèÿòíûìè âêóñîâûìè êà÷åñòâàìè, áóäü òî â æàðåíîì, âàðåíîì èëè ñûðîì âèäå. Åãî ñîê èëè ñàìî ðàñòåíèå, âûñóøåííîå èëè íàò¸ðòûé íà ò¸ðêå, áûëè îòëè÷íûì äîïîëíåíèåì ê áîëüøèíñòâó áëþä, à òàêæå èñïîëüçîâàëèñü äëÿ ïðîèçâîäñòâà äóõîâ. Ñèëüôèé èãðàë íå ïîñëåäíþþ ðîëü âî ìíîãèõ òðàâÿíûõ ìåäèöèíñêèõ ïðîöåäóðàõ, îñîáåííî îí áûë ïîëåçåí ïðè «íàðîñòàõ â îáëàñòè çàäíåãî ïðîõîäà» è ëå÷åíèè óêóñîâ ñîáàê. Òàêæå åãî ïðèìåíÿëè äëÿ «÷èñòêè ìàòêè» èëè â êà÷åñòâå ðàííåé ôîðìû êîíòðàöåïöèè.

Îí ñòàë êëþ÷åâîé ÷àñòüþ ðèìñêîé è ãðå÷åñêîé êóëüòóðû è ÷àñòî óïîìèíàåòñÿ â ïîýçèè è ëèòåðàòóðå. Îí äàæå ïîÿâèëñÿ íà îáîðîòå ãðå÷åñêèõ ìîíåò. Êèðåíà, â ñâîþ î÷åðåäü, ñòàëà íåâåðîÿòíî áîãàòîé áëàãîäàðÿ òîðãîâëå ñèëüôèåì. Þëèé Öåçàðü òàêæå ïðèçíàâàë åãî öåííîñòü, õðàíÿ 680 êèëîãðàììîâ ðàñòåíèÿ â íàöèîíàëüíîé êàçíå.

Îäíàêî ðàñòåíèå ðîñëî òîëüêî â îêðåñòíîñòÿõ Êèðåíû, è âñå ïîïûòêè âûðàùèâàòü åãî â äðóãèõ ðåãèîíàõ òåðïåëè íåóäà÷ó äàæå òå, êîòîðûå ïðåäïðèíèìàë ãðå÷åñêèé áîòàíèê Òåîôðàñò. Åãî íóæíî áûëî ñîáèðàòü â äèêîé ïðèðîäå.  áîëåå ïîçäíèå ïåðèîäû öàðè Êèðåíû ïûòàëèñü çàùèòèòü åãî, íî áåçóñïåøíî. Ê ñåðåäèíå I âåêà íàøåé ýðû ñèëüôèé ïðàêòè÷åñêè èñ÷åç. Ïîñëåäíèé çàðåãèñòðèðîâàííûé ýêçåìïëÿð, ïîÿâèâøèéñÿ ãäå-òî ìåæäó 54 è 68 ãîäàìè íàøåé ýðû áûë ïðåäñòàâëåí èìïåðàòîðó Íåðîíó â êà÷åñòâå äèêîâèíêè.

3. Ìîðåòóì

Èòàê, ðàöèîí îûá÷íîãî ðèìñêîãî ñîëäàòà èëè ðàáî÷åãî ñîñòîÿë èç õëåáà, êàøè è óêñóñíîé âîäû. Îäíàêî ïîýò Âåðãèëèé â îäíîé èç ñâîèõ ïîýì ïèøåò î êðåñòüÿíèíå-ïàõàðå, ãîòîâÿùåì ñåáå çàâòðàê. Îí äåëàåò ñåáå ìîðåòóì, èëè ñûðíûé ñàëàò, êîòîðûé åñò ñ ëåï¸øêîé.

Ðèìñêàÿ êóõíÿ áûëà âåñüìà ñìåëîé â ïëàíå âêóñîâ, è õîòÿ ñàìûå áåäíûå ëþäè æèëè íà ïðîñòîé äèåòå, èì áûëè äîñòóïíû äåø¸âûå ñîóñû êàê òîò, ÷òî óïîìèíàåòñÿ â ïîýìå êîòîðûå óëó÷øàëè âêóñîâûå êà÷åñòâà. Ñûðíûé ñàëàò ôåðìåðà, ïî ñóòè, áûë ÷åñíî÷íûì ñîóñîì. Åãî ãîòîâèëè èç âûäåðæàííîãî îâå÷üåãî èëè êîçüåãî ñûðà, ïåòðóøêè, ðóòû, óêðîïà, êîðèàíäðà, ñîëè, óêñóñà, îëèâêîâîãî ìàñëà è ÷åòûð¸õ ãîëîâîê ÷åñíîêà. Âñ¸ ýòî ïðåâðàùàëîñü â ïàñòó, êîòîðóþ çàòåì íàìàçûâàëè íà ëåï¸øêó, êîòîðàÿ â ðèìñêîì ìèðå ÷àñòî ñëóæèëà ñúåäîáíîé «òàðåëêîé».

Ýòîò âèä ïèùè áûë äîâîëüíî ðàñïðîñòðàí¸ííûì. Õîòÿ êîðèàíäð ñ÷èòàëñÿ äîðîãèì, îñòàëüíûå èíãðåäèåíòû áûëî íåòðóäíî äîñòàòü. Ó áîëüøèíñòâà êðåñòüÿí áûë ñâîé îãîðîä ñ òðàâàìè, òàê ÷òî ïàõàðü ïîëó÷àë ïåòðóøêó, óêðîï è ÷åñíîê äàðîì, à õëåá, ñîëü, óêñóñ è îëèâêîâîå ìàñëî áûëè, êàê ìû óæå çíàåì, ñàìûìè ðàñïðîñòðàí¸ííûìè ïðîäóêòàìè â ðèìñêîì ìèðå. È õîòÿ ñàìûå áîãàòûå è èçûñêàííûå áëþäà áûëè çàðåçåðâèðîâàíû äëÿ ýëèòû, äàæå êðåñòüÿíèí ìîã íàñëàäèòüñÿ îòíîñèòåëüíî âêóñíûì çàâòðàêîì ïðè ìèíèìàëüíûõ çàòðàòàõ.

2. Ïàòèíà

Ïàòèíà áûëà ðèìñêèì áëþäîì, ïîõîæèì íà ñîâðåìåííîå ñóôëå. Îíî ìîãëî áûòü ñëàäêèì èëè ñîë¸íûì, äåñåðòîì èëè îñíîâíûì áëþäîì, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, èç ÷åãî åãî ãîòîâèëè. Ïàòèíà áûëà î÷åíü ïîïóëÿðíà, ïî êðàéíåé ìåðå, ñðåäè ðèìñêîé ýëèòû: â êóëèíàðíîé êíèãå Àïèöèÿ De Re Coquinaria åñòü 36 ðàçëè÷íûõ ðåöåïòîâ ïàòèíû, ñîäåðæàùåé èíãðåäèåíòû îò ãðóø äî ðûáû. Ïîñêîëüêó â ðèìñêîé êóõíå ëþáèëè ñî÷åòàòü ñëàäêèå è ñîë¸íûå ïðîäóêòû, ìíîãèå èç ýòèõ ðåöåïòîâ êàæóòñÿ ñòðàííûìè ñåãîäíÿ, íî ÿéöà èäåàëüíî ïîäõîäèëè äëÿ ðèìñêîé êóõíè, ïîñêîëüêó îíè ìîãóò áûòü êàê ñëàäêèìè, òàê è ñîë¸íûìè â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñ êàêèìè èíãðåäèåíòàìè èõ îáúåäèíÿþò.

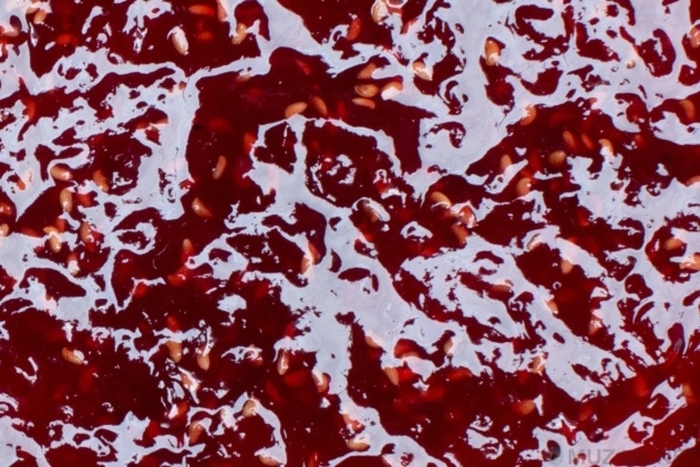

ßéöà áûëè îñíîâíûì èíãðåäèåíòîì ïàòèíû, èõ ñìåøèâàëè ñ äðóãèìè êîìïîíåíòàìè â ñïåöèàëüíîì ãîðøêå, êîòîðûé îáû÷íî ïîìåùàëñÿ ïðÿìî â óãëè êîñòðà. Åñëè ïàòèíó ãîòîâèëè ñ êðûøêîé, îíà ïîëó÷àëàñü áîëåå ë¸ãêîé è ïûøíîé, íî åñëè å¸ íå íàêðûâàëè êðûøêîé, îíà ñòàíîâèëàñü ïëîòíîé è õðóñòÿùåé. Òàêèì îáðàçîì, ýòî áûëà î÷åíü óíèâåðñàëüíàÿ ïèùà, êîòîðàÿ ìîãëà ïðèíèìàòü ìíîæåñòâî ôîðì. Îäèí èç ðåöåïòîâ «Ïàòèíà èç ãðóø» (ðåçóëüòàò èçîáðàæ¸í âûøå) òðåáóåò äåâÿòè ñïåëûõ ãðóø, ñëàäêîãî âèíà, ì¸äà, îëèâêîâîãî ìàñëà, ìîëîòîãî ïåðöà, øåñòè ÿèö, òìèíà è ðûáíîãî ñîóñà. Èíãðåäèåíòû ïðåâðàùàþò â ïàñòó è âàðÿò â êàñòðþëå îêîëî ÷àñà, ïîêà ñìåñü íå çàòâåðäååò.

1. Gustum de praecoquis

Îäèí èç ëó÷øèõ ïðèìåðîâ ðèìñêîé êóõíè, êîòîðûå áûëè ñëàäêèìè è ñîë¸íûìè îäíîâðåìåííî, òàêæå âçÿò èç êíèãè Àïèöèÿ De Re Coquinaria. Gustum de praecoquis áûëî îñíîâíûì áëþäîì, êîòîðîå ïîäàâàëîñü òîëüêî â ýëèòíûõ ðèìñêèõ ñåìüÿõ, ïîñêîëüêó íèçøèå êëàññû íå ìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå ïðè¸ì ïèùè èõ íåñêîëüêèõ áëþä. Òàêîå áëþäî ïîäàâàëè, ÷òîáû ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå íà ãîñòåé êàê èíãðåäèåíòàìè, êîòîðûå áûëè äîñòóïíû õîçÿèíó, òàê è íàâûêàìè ïîâàðîâ, êîòîðûõ îí ìîã ïîçâîëèòü ñåáå íàíÿòü.

Gustum de praecoquis ýòî îáû÷íûå àáðèêîñû â ñîóñå. Ïîâàð âàðèë àáðèêîñû â êàñòðþëå. Çàòåì îí äîáàâëÿë ìîëîòûé ïåðåö, ìÿòó, ðûáíûé ñîóñ, âèíî, óêñóñ, à òàêæå íåìíîãî îëèâêîâîãî ìàñëà. Êàê òîëüêî èíãðåäèåíòû ñòàíîâèëèñü ïî êîíñèñòåíöèè êàê ñîóñ (àáðèêîñû ðàçìÿã÷àëèñü è ïðåâðàùàëèñü â åäèíóþ ñìåñü), ïîâàð ïîñûïàë èõ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïåðöà è ïîäàâàë íà ñòîë.

Gustum de praecoquis, íåñîìíåííî, ìîãëî áûòü ñëàäêèì è ïîäàâàòüñÿ êàê äåñåðò, à íå îñíîâíîå áëþäî. Íî äîáàâëåíèå ïåðöà, óêñóñà è ðûáíîãî ñîóñà ïðèäàâàëî åìó ðåçêèé, ïî÷òè ãîðüêèé ïðèâêóñ.

via