Продукт какой реакции могут быть н2о и со2

Химическая реакция — это

превращение одних веществ (реагентов) в другие, отличающиеся по химическому

составу или строению (продукты реакции).ПРИЗНАКИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Химическое превращение от физического всегда можно отличить по наличию

одного или нескольких признаков:·

изменение цвета;·

выпадение осадка;·

выделение газа;·

образование слабодиссоциированных веществ (например, воды);·

выделение энергии (тепловой или световой).ТИПЫ КЛАССИФИКАЦИЙ

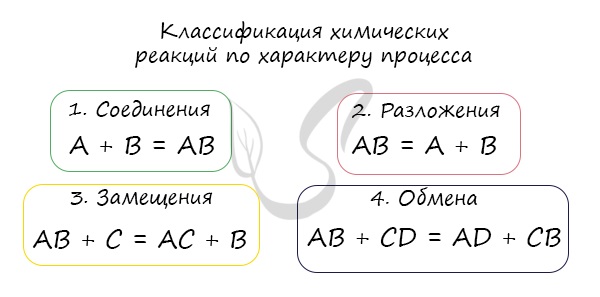

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙСуществует несколько подходов к классификации химических реакций, основные

из них представлены на схеме ниже.

Рассмотрим их подробнее.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО

ЧИСЛУ И СОСТАВУ РЕАГИРУЮЩИХ И ОБРАЗУЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ

Например:

CaO+CO2=CaCO3

CaCO3=CaO+CO2

Первая реакция является реакцией соединения (иногда говорят присоединения),

поскольку из двух веществ получается одно. Во второй реакции, наоборот, из

одного вещества получается два и это реакция разложения.В реакциях замещения простое вещество замещает один из элементов

в сложном веществе, в результате чего получается новое просто

вещество и новое сложное вещество. Например:2Al+Fe2O3=2Fe+Al2O3

В реакциях обмена два сложных вещества обмениваются своими составными

частями и образуется два новых сложных вещества:2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО

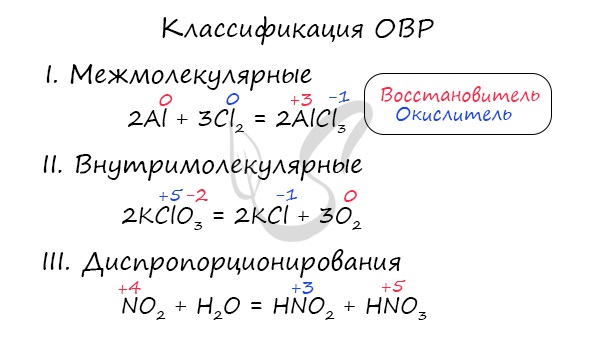

ИЗМЕНЕНИЮ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯОкислительно-восстановительные реакции

(ОВР) — реакции, протекающие с изменением степеней окисления элемента(ов).

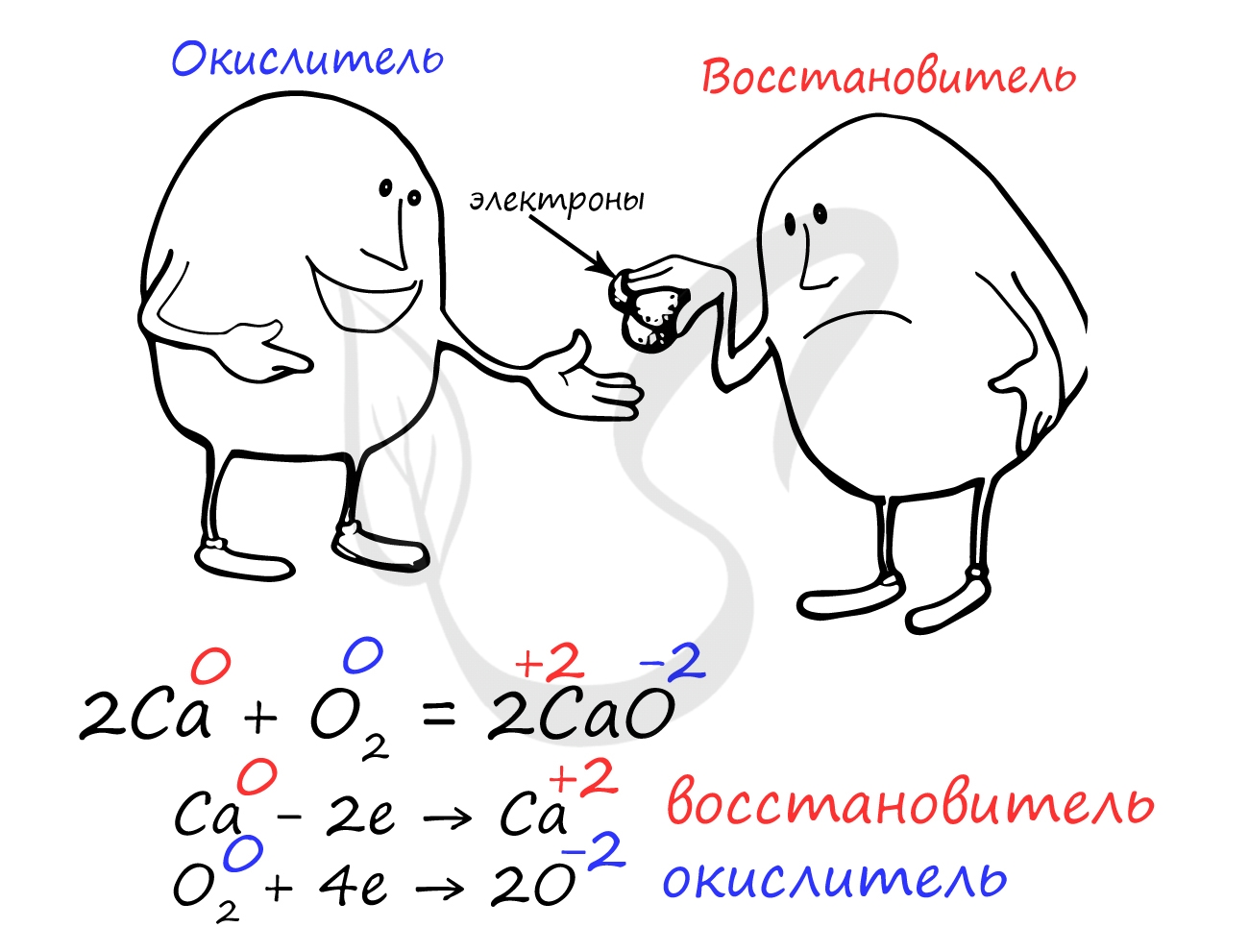

В любой окислительно-восстановительной реакции (ОВР) всегда должен быть как

минимум один элемент, повышающий степень окисления (восстановитель), и другой — понижающий степень окисления (окислитель).Если элемент-окислитель и элемент-восстановитель входят в состав разных

молекул, то такая ОВР называется межмолекулярной.Если же эти элементы входят в состав одной молекулы, такие реакции

называются внутримолекулярными ОВР.Например:

6KOH(конц.)+3Cl2=KClO3+5KCl+3H2O

Cl02+1⋅2e¯→2Cl− | 5 окислитель, процесс восстановление

Cl02−5⋅2e¯→2Cl+5 | 1 восстановитель,

процесс окислениеВ этой реакции хлор простое вещество одновременно и окислился (до KClO3) и восстановился (до KCl). Такие реакции

называются реакциями диспропорционирования.Окислительно-восстановительные реакции, в которых один и тот же элемент

одновременно и повышает, и понижает степень окисления, называются реакции диспропорционирования.Противоположны этим реакциям реакции — реакции

конпропорционирования:SO2+2H2S=S+2H2O

S+4+4e¯→S0 | 1 окислитель, процесс восстановление

S−2−2e¯→S0 | 2 восстановитель, процесс окисление

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Окислительно-восстановительные реакции, в которых один и тот же элемент

одновременно и окисляется, и восстанавливается до одной степени окисления,

называются реакции конпропорционирования.Более подробно тема ОВР рассмотрена в темах «ОВР в органической химии» . «Окислительно-восстановительные реакции»

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО

ТЕПЛОВОМУ ЭФФЕКТУТепловой эффект реакции — ΔH — теплота, поглощаемая или выделяемая системой в ходе

химической реакции.Вспомним, что любая химическая реакция протекает с разрывом старых

химических связей и образованием новых. При этом изменяется электронное

состояние атомов, их взаиморасположение, а потому и внутренняя энергия

продуктов реакции отличается от внутренней энергии реагентов. Как вы знаете, в

образовании связи участвуют атомные орбитали. Для молекул с ковалентной связью

механизм образования химической связи объясняет метод валентных связей (ВС).

Основные принципы метода ВС рассматриваются в теме «Виды, характеристики и механизмы образования химической

связи». Наиболее полно особенности образования связывающих и разрыхляющих

орбиталей объясняет метод молекулярных орбиталей, как линейной комбинации

атомных орбиталей (МОЛКАО), изучающийся в специальном разделе химической

термодинамики и в квантовой химии. Рассмотрим два принципиально

возможных варианта перераспределения энергии при протекании химической реакции:1. Е реагентов > Е продуктов. Благодаря

«выигрышу» в энергии атомы соединяются и образуют

молекулы. Исходя из закона сохранения энергии, в результате такой реакции

избыточная энергия выделяется в окружающую среду, чаще всего в виде тепла или

света.2. Е реагентов < Е

продуктов. В этом случае для протекания реакции необходима дополнительная энергия,

которая может быть получена извне в виде дополнительного нагревания,

УФ-облучения или в других формах. При этом температура реагирующей системы

должна понижаться за счет поглощения энергии.Экзотермические реакции — реакции,

протекающие с выделением тепла (+Q)Самые типичные экзотермические реакции — это реакции горения. Иногда

энергетический «выигрыш» настолько велик, что происходит выделение и

тепловой и световой энергии, что чаще всего принято называть взрывом. Например,

горение метана в атмосфере воздуха.В случае, если на образование новых химических связей требуется энергия

большая, чем выделилась при разрыве старых связей, то системе требуется

дополнительная подача тепла.Эндотермические реакции — реакции,

протекающие с поглощением тепла (-Q)

Термохимические уравнения — уравнения

химических реакций с указанием теплового эффекта реакции.Подробнее термохимические уравнения будут рассмотрены в соответствующем

разделе.КЛАССИФИКАЦИЯ ПО

АГРЕГАТНОМУ СОСТОЯНИЮ РЕАГЕНТОВНапомним, что существует четыре агрегатных состояния вещества: газ,

жидкость, твердое и плазма (последнее встречается крайне редко).Реакции, протекающие в одной фазе называются гомогенными, например реакция между двумя растворами или между двумя газами. Реакции,

протекающие на границе раздела фаз, называются гетерогенными.Граница раздела фаз присутствует в системе, образованной, например,

жидкостью и твердым телом (металл и кислота), твердым телом и газом

(гетерогенный катализ), двумя несмешивающимися жидкостями (масло и вода). Чаще

всего химические реакции являются гетерогенными.Агрегатное состояние вещества обычно обозначается буквами русского алфавита

нижним индексом в скобках : (г) — газ, (ж) — жидкость, (т) — твердое.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО

НАЛИЧИЮ КАТАЛИЗАТОРАКатализатор — вещество,

которое ускоряет скорость химической реакции, но само при этом не расходуется.Ингибитор — вещество, замедляющее или предотвращающее протекание химической реакции.

Следует понимать, что катализатор участвует в реакции и претерпевает ряд

изменений (каталитический цикл), превращается в промежуточные соединения,

которые разрушаются к концу каталитического цикла, превращаясь в исходный

катализатор. Поэтому иногда в учебниках встречается формулировка:

«катализатор в реакции не расходуется».Природные катализаторы — ферменты, способны в мягких

условиях (например, t тела человека равна 36,6 градуса) способствовать тому,

что биохимические процессы в организме протекают с эффективностью, близкой к

100%, в то время, как выход промышленных химических процессов редко составляет

более 50%.Ингибиторы используются в быту и в промышленности для подавления протекания

нежелательных процессов: старения полимеров, окисления топлива и смазочных

масел, пищевых жиров и др. Например, ортофосфорная кислота замедляет

процессы окисления железа (коррозию), поэтому ее используют для предотвращения

ржавления. Часто ингибиторы используются в медицине, в лекарственных

препаратах, например ингибиторы образования ферментов и др.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО

НАПРАВЛЕНИЮ ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИИРеакции, которые при заданных условиях протекают как в прямом, так и в

обратном направлении, называют обратимыми.

При записи таких реакций вместо знака равенства используют противоположно

направленные стрелки: «↔». В этом случае может наступить состояние равновесия. Это означает, что

скорость прямого процесса становится равной скорости обратного процесса. С

точки зрения получения конечных продуктов — обратимость реакции является

негативным явлением, поэтому часто в промышленных химических процессах

приходится смещать химическое равновесие различными способами. Способы смещения

химического равнвесия подробно рассматриваются в теме: «Химическое

равновесие».Обратимые реакции очень распространены в химии. К ним

относятся диссоциация воды и слабых кислот, гидролиз некоторых

солей, реакции водорода с бромом, иодом и азотом, многие промышленно важные

реакции, такие как:2SO2(г)+O2(г)=2SO3(г)

CO(г)+2H2(г)=CH3OH(г)

2CH4(г)=C2H2(г)+3H2(г)

C2H4(г)+H2O(г)=C2H5OH(г)

C(тв)+H2O(г)=CO(г)+H2(г)

CH4(г)+H2O(г)=CO(г)+3H2(г).

Общие химические свойства углекислого газа: CO2 инертен, то есть химически не активен; при попадании в водный раствор легко вступает в реакции.

Большинство кислотных оксидов устойчивы к высоким температурам, но углекислота при их воздействии восстанавливается.

Взаимодействие с другими веществами:

1) Углекислота относится к кислотным оксидам, то есть в сочетании с водой образуется кислота. Однако угольная кислота неустойчива и распадается сразу. Эта реакция имеет обратимый характер:

СО2 + H2O ↔ CO2 × H2O (растворение) ↔ Н2СО3

Диоксид углерода + вода ↔ угольная кислота

Молекула угольной кислоты

2) При взаимодействии углекислого газа и соединений азота с водородом (аммиаком) в водном растворе происходит разложение до углеаммонийной соли.

2NH3 + CO2 + H2O = NH4HCO3

Аммиак + углекислота = гидрокарбонат аммония

Углеаммонийная соль

Полученное вещество часто используется в приготовлении хлеба и различных кондитерских изделий.

3) Ход некоторых реакций должен поддерживаться высокими температурами. Примером является производство мочевины при 130 °C и давлении 200 атм., схематически изображаемое так:

2NH3 + СО2 → (NH2)2СО + H2O

Аммиак + диоксид углерода → карбамид + вода

Также под воздействием температуры около 800 градусов протекает реакция образования оксида цинка:

Zn + CO2 → ZnO + CO

Оксид цинка

Цинк + двуокись углерода → оксид цинка + оксид углерода

4) Возможно уравнение с гидроксидом бария, при котором выделяется средняя соль.

Ba(OH)2+CO2 = BaCO3 + H2O

Гидроксид бария + углекислота = карбонат бария + оксид водорода.

Применяется для регулировки калориметров по теплоемкости. Также вещество используют в промышленности для производства красных кирпичей, синтетических тканей, фейерверков, гончарных изделий, плитки для ванн и туалетов.

5) Углекислый газ выделяется при реакциях горения.

Горение метана.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + 891кДж

Горение газа на плите

Метан + кислород = углекислота + вода (в газообразном состоянии) + энергия

Горение этилена

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O + Q

Этилен + кислород = диоксид углерода + оксид водорода + энергия

Горение этана

2С2Н6 + 7О2 → 4CO2 + 6H2O + Q

Этан + кислород = двуокись углерода + вода + энергия

Горение этанола

C2H5OH + 3O2 = 3H2O + 2CO2 + Q

Молекула этанола

Этанол + кислород = вода + углекислота + энергия

6) Газ не поддерживает горения, этот процесс возможен только с некоторыми активными металлами, например, магнием.

2Mg + CO2 = C + 2MgO

Магний + углекислота = углерод + оксид магния.

MgO активно применяется при производстве косметических средств. Вещество используют в пищевой промышленности как пищевую добавку.

7) Двуокись углерода реагирует с гидроксидами с получением солей, которые существуют в двух формах, как карбонаты и бикарбонаты. Например, углекислый газ и гидроксид натрия, согласно формуле, образуют гидрокарбонат Na:

CO2 + NaOH → NaHCO3

диоксид углерода + гидроксид натрия → гидрокарбонат натрия.

Или же при большем количестве NaOH образуется карбонат Na с образованием воды:

CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O

Диоксид углерода + гидроксид натрия → карбонат натрия + вода

Кислотно-щелочные реакции углекислоты используются на протяжении веков для затвердевания известкового раствора, что может быть выражено простым уравнением:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Гидроксид кальция + двуокись углерода → карбонат кальция + оксид водорода

8) В зелёных растениях играет важную роль в процессе фотосинтеза:

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

Образование глюкозы

Диоксид углерода + вода → глюкоза + кислород.

9) Химические свойства углекислоты используются в промышленности при производстве соды, суть этого процесса можно выразить суммарным уравнением:

NaCl + CO2 + NH3 + H2O → NaHCO3 + NH4Cl

Хлорид натрия + Диоксид углерода + аммиак + вода → гидрокарбонат натрия + хлорид аммония

10) Фенолят Na разлагается при взаимодействии с углекислым газом, при этом малорастворимый фенол выпадает в осадок:

C6H5ONa + CO2 + H2O = C6H5OH + NaHCO3

Фенолят натрия + двуокись углерода + оксид водорода = фенол + гидрокарбонат натрия

11) Пероксид натрия и углекислый газ, взаимодействуя, образуют среднюю соль карбоната Na с выделением кислорода.

2Na2O2 + 2CO2 → 2N2CO3 + O2

Пероксид натрия + углекислота → карбонат натрия + кислород

Колба с пероксидом натрия

Образование углекислоты происходит при растворении в воде кальцинированной соды (стиральной соды).

NaHCO3 + H2O → CO2 + H2O + NaOH

Гидрокарбонат натрия + вода → углекислота + вода + гидроксид натрия

При этой реакции (гидролиз по катиону) образуется сильнощелочная среда.

12) CO2 вступает в реакцию с гидроксидом калия, последний образуется путем электролиза хлористого калия.

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

Гидроксид калия + углекислота → карбонат калия + вода

13) Газ в силу своего строения не реагирует с благородными газами, то есть гелием, неоном, аргоном, криптоном, ксеноном, радоном, оганесоном.

Заключение

Мы привели большую часть химических реакций, в которых участвует CO2. Ученые всего мира пытаются решить проблему увеличения концентрации углекислоты в воздухе, не без помощи реакций с другими веществами, которые известны химикам. А какие химические формулы взаимодействия углекислого газа знаете вы?

Существует несколько классификаций реакций, протекающих в неорганической и органической химии.

По характеру процесса

- Соединения

- Разложения

- Замещения

- Обмена

Так называют химические реакции, где из нескольких простых или сложных веществ получается одно

сложное вещество. Примеры:

4Na + O2 = 2Na2O

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

В результате реакции разложения сложное вещество распадается на несколько сложных или простых веществ. Примеры:

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + 2O2

Сa(OH)2 = CaO + H2O

В ходе реакций замещения атом или группа атомов в молекуле замещаются на другой атом или группу атомов. Примеры:

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu

2KI + Cl2 = 2KCl + I2

К реакциям обмена относятся те, которые протекают без изменения степеней окисления и выражаются в обмене компонентов между веществами.

Часто обмен происходит анионами/катионами:

2KOH + MgCl2 = Mg(OH)2↓ + 2KCl

AgF + NaCl = AgCl↓ + NaF

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР)

Это те химические реакции, в процессе которых происходит изменение степеней окисления химических элементов, входящих в состав

исходных веществ. ОВР подразделяются на:

- Межмолекулярные — атомы окислителя и восстановителя входят в состав разных молекул. Примеры:

- Внутримолекулярные — атомы окислителя и восстановителя в составе одного сложного вещества. Примеры:

- Диспропорционирование — один и тот же атом является и окислителем, и восстановителем

KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

K2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → K2SO4

+ Cr2(SO4)3 + H2O

KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

KClO3 → KCl + O2

KOH + Cl2 → (t) KCl + KClO3 + H2O

KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O

Замечу, что окислителем и восстановителем могут являться только исходные вещества (а не продукты!) Окислитель всегда понижает свою СО,

принимая электроны в процессе восстановления. Восстановитель всегда повышает свою СО, отдавая электроны в процессе окисления.

От обилия информации можно запутаться. Я рекомендую сформулировать четко: «Окислитель — понижает СО, восстановитель — повышает СО». Запомнив

эту информацию таким образом, вы не будете путаться.

ОВР уравнивают методом электронного баланса, с которым мы подробно познакомимся в разделе «Решения задач».

Обратимые и необратимые реакции

Обратимые реакции — такие химические реакции, которые протекают одновременно в двух противоположных направлениях: прямом и обратном.

При записи реакции в таких случаях вместо знака «=» ставят знак обратимости «⇆».

Классическим примером обратимой реакции является синтез аммиака и реакция этерификации (из органической химии):

N2 + 3H2 ⇆ 2NH3

CH3COOH + C2H5OH ⇆ CH3COOC2H5 + H2O

Необратимые реакции протекают только в одном направлении, до полного расходования одного из исходных веществ. Главное отличие их от

обратимых реакций в том, что образовавшиеся продукты реакции не взаимодействуют между собой с образованием исходных веществ.

Иногда сложно бывает отличить обратимую реакцию от необратимой, однако я дам несколько советов, которые советую взять на вооружение.

В результате необратимых реакций:

- Образуются малодиссоциирующие вещества (например — вода, однако есть исключения — реакция этерификации)

- Реакция сопровождается выделение большого количества тепла

- В ходе реакции образуется газ или выпадает осадок

Примеры необратимых реакций:

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2HCl (выпадает осадок)

NaOH + HCl = NaCl + H2O (образуется вода)

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 (сопровождается выделением большого количества тепла)

Реакции и агрегатное состояние фаз

Фазой в химии называют часть объема равновесной системы, однородную во всех своих точках по химическому

составу и физическим свойствам и отделенную от других частей того же объема поверхностью раздела. Фаза бывает жидкой,

твердой и газообразной.

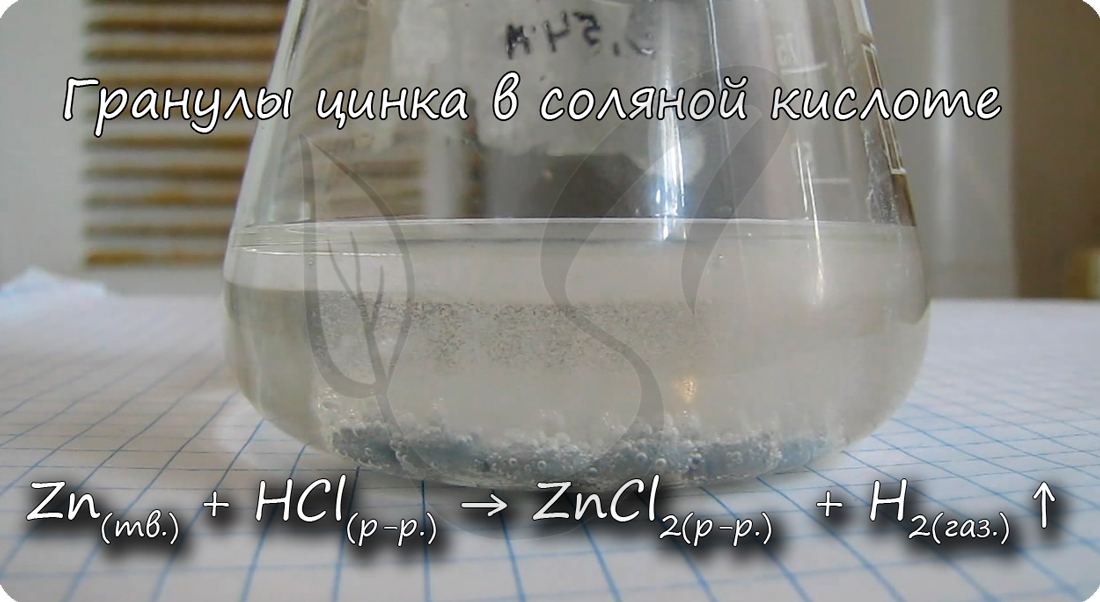

Все реакции можно разделить на гетеро- и гомогенные. Гетерогенные реакции (греч. heterogenes — разнородный) — реакции, протекающие на

границе раздела фаз, в неоднородной среде. Скорость таких реакций зависит от площади соприкосновения реагирующих веществ.

К гетерогенным реакциям относятся следующие реакции (примеры): жидкость + газ, газ + твердое вещество,

твердое вещество + жидкость. Примером такой реакции может послужить взаимодействие твердого цинка и раствора соляной кислоты:

Zn(тв.) + 2HCl(р-р.) = ZnCl2(р-р.) + H2(газ.)↑

Гомогенные реакции (греч. homogenes — однородный) — реакции, протекающие между веществами, находящимися в одной фазе.

К гомогенным реакциям относятся (примеры): жидкость + жидкость, газ + газ, твердое вещество + твердое вещество. Примером

такой реакции может служить взаимодействие между растворами уксусной кислоты и едкого натра.

NaOH(р-р.) + CH3COOH(р-р.) = CH3COONa(р-р.) + H2O(р-р.)

Реакции и их тепловой эффект

Все реакции можно разделить на те, в ходе которых тепло поглощается, или, наоборот, тепло выделяется. Представьте пробирку, охлаждающуюся

или нагревающуюся в вашей руке — это и есть тот самый тепловой эффект. Иногда тепла выделяется так много, что реакции сопровождаются

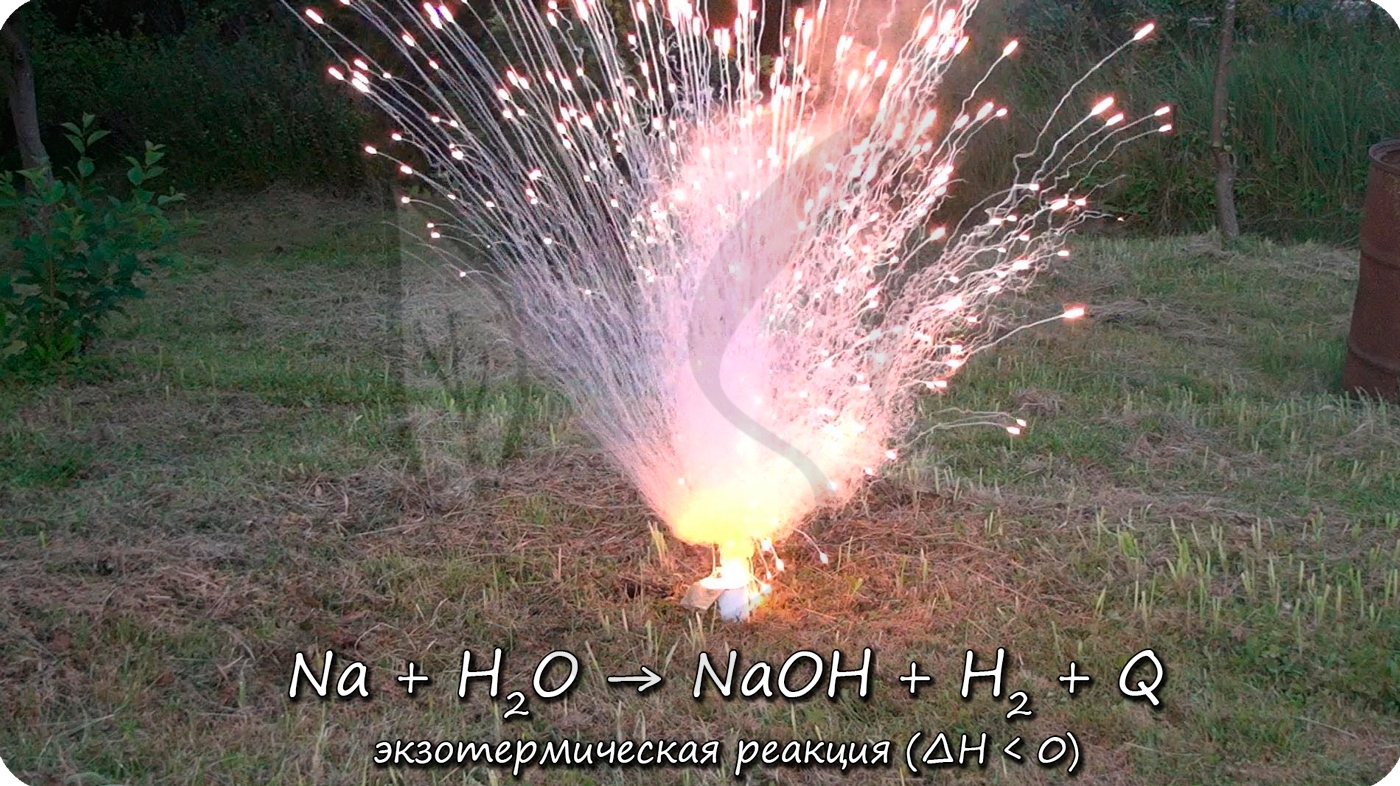

воспламенением или взрывом (натрий с водой).

- Экзотермические реакции

- Эндотермические реакции

Экзотермические реакции (греч. exo — вне) — химические реакции, сопровождающиеся потерей энергии системой и выделением тепла (той самой

энергии) во внешнюю среду. При написании химических реакций в конце экзотермических ставят «+ Q» (Q — тепло), иногда бывает указано точное

количество выделяющегося тепла. Например:

2Mg + O2 = 2MgO + Q

NaOH + HCl = NaCl + H2O + 56 кДж

К экзотермическим реакциям часто относятся реакции горения, соединения. Исключением является взаимодействие азота и кислорода, при

котором тепло поглощается:

N2 + O2 ⇄ 2NO — Q

Как уже было отмечено выше, если тепло выделяется во внешнюю среду, значит, система реагирующих веществ потеряло это тепло. Поэтому

не должно казаться противоречием, что внутренняя энергия веществ в результате экзотермической реакции уменьшается.

Энтальпией называют (обозначение Н), количество термодинамической (тепловой) энергии, содержащееся в веществе. Иногда с целью «запутывания»

в реакции вместо явного +Q при экзотермической реакции могут написать ΔH < 0. Например:

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2; ΔH < 0 (это значит, что тепло выделяется — реакция экзотермическая)

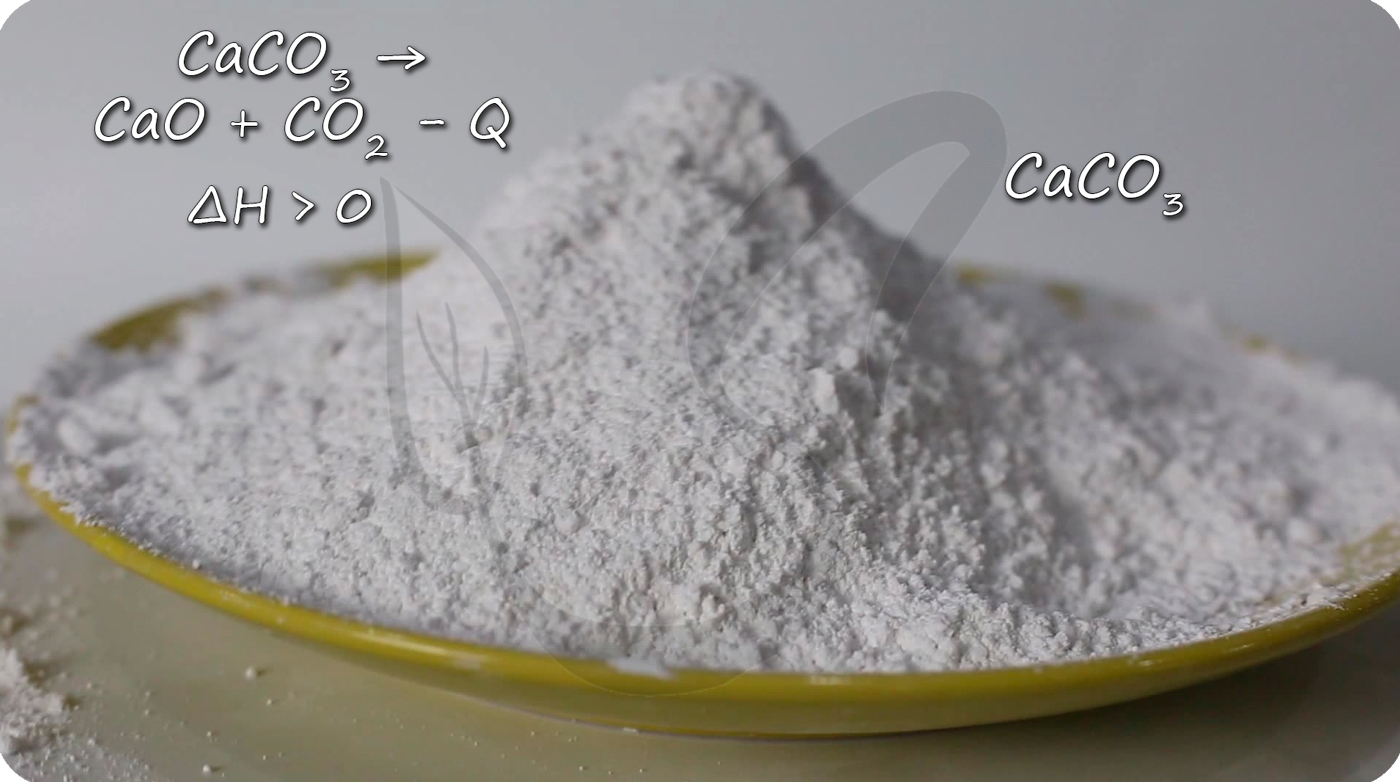

Эндотермические реакции (греч. ἔνδον — внутри) — химические реакции, сопровождающиеся поглощением тепла, в результате которых образуются

вещества с более высоким энергетическим уровнем (их внутренняя энергия увеличивается).

К таким реакциям наиболее часто относятся реакции разложения. При написании эндотермических реакций в конце ставят «-Q», либо указывают точное

количество поглощенной энергии. Примеры таких реакций:

2HgO = Hg + O2 — Q

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O — Q

CaCO3 = CaO + CO2↑ — Q

С целью «запутывания» может быть дана энтальпия, она при таких реакциях всегда: ΔH > 0, так как внутренняя

энергия веществ увеличивается. Например:

CaCO3 = CaO + CO2↑ ; ΔH > 0 (значит реакция эндотермическая, так как внутренняя энергия увеличивается)

Замечу, что не все реакции разложения являются эндотермическими. Широко известная реакция разложения дихромата аммония («вулканчик»)

является примером экзотермического разложения, при котором тепло выделяется.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.