На какие группы по магнитным свойствам делятся все материалы

Все материалы, находясь в магнитном поле, обладают определенными магнитными свойствами, которые обусловлены внутренними формами движения электрических зарядов.

По характеру взаимодействия с внешним магнитным полем все электроматериалы подразделяются на немагнитные и магнитные.

Немагнитные материалы не взаимодействуют с магнитным полем, т.е. не приобретают магнитных свойств при воздействии на них магнитного поля.

Магнитные материалы обладают способностью намагничиваться. В изолированном атоме электроны вращаются вокруг ядра с определенным орбитальным моментом. Одновременно электроны вращаются вокруг своих осей со спиновыми магнитными моментами. Орбитальные и спиновые магнитные моменты, суммируясь, образуют магнитный момент атома. Магнитные свойства атома определяются в основном магнитными свойствами электрона, так как магнитный момент электронной оболочки атома приблизительно в 1000 раз больше магнитного момента атомного ядра.

Так как электроны с правым и левым вращениями имеют различное направление магнитных моментов, то суммарный магнитный момент атома может быть равен нулю или отличен от него.

Материалы с разной электронной структурой атомов обладают разными магнитными свойствами.

По силе взаимодействия с магнитным полем все материалы подразделяют на слабомагнитные (диамагнетики, парамагнетики) и сильномагнитные (ферромагнетики, антиферромагнетики, ферримагнетики).

Сила взаимодействия вещества с магнитным полем оценивается безразмерной величиной — магнитной восприимчивостью

(3)

где М — намагниченность вещества под действием магнитного поля, А/м; Н-напряженность магнитного поля, А/м.

Слабомагнитные материалы незначительно меняют свою намагниченность под действием внешнего намагничивающего поля и характеризуются магнитной восприимчивостью

К слабомагнитным материалам относятся диамагнетики и парамагнетики.

Диамагнетики представляют собой материалы, состоящие из атомов, у которых оболочки полностью заполнены электронами. Результирующий магнитный момент атома равен нулю.

Магнитная восприимчивость диамагнетиков в большинстве случаев не зависит от температуры и напряженности намагничивающего поля.

К диамагнетикам относят большинство органических соединений и ряд металлов: медь, серебро, золото, свинец и др.

Парамагнетики характеризуются тем, что магнитные моменты отдельных атомов парамагнетиков ориентированы хаотично и в объеме твердого тела скомпенсированы. При помещении этих материалов в магнитное поле происходит ориентация незначительного числа магнитных моментов атомов и усиление внешнего поля внутри парамагнетика. После снятия внешнего магнитного поля парамагнетики сохраняют небольшую намагниченность.

Магнитная восприимчивость

К парамагнетикам относят алюминий, платину и др. Сильномагнитные материалы обладают способностью к значительному изменению намагниченности под действием внешнего поля и характеризуются магнитной восприимчивостью

К сильномагнитным материалам относятся ферромагнетики, антиферромагнетики и ферримагнетики.

Ферромагнетики характеризуются следующими свойствами:

способностью сильно намагничиваться даже в слабых магнитных полях с

способностью переходить из ферромагнитного в парамагнитное состояние при температуре, превышающей температуру Кюри ТК, т.е. способность терять магнитную восприимчивость на 3…4 порядка. ТК – температура, при которой относительная диэлектрическая проницаемость En максимальна.

Магнитная восприимчивость Км имеет сложную нелинейную зависимость от температуры и напряженности поля.

Ферромагнетики относятся к переходным элементам, у которых нарушен нормальный порядок заполнения электронных оболочек.

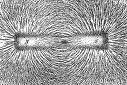

Суммарный магнитный момент атома отличен от нуля, образуются домены, т.е. области, самопроизвольно намагниченные до насыщения в отсутствие внешнего магнитного поля. В зависимости от кристаллической структуры вещества домены имеют различную форму. Линейные размеры домена составляют от тысячных до десятых долей миллиметра.

Отдельные домены отделены друг от друга пограничным слоем толщиной м. В зависимости от электронного взаимодействия некомпенсированные спины соседних атомов устанавливаются параллельно или антипараллельно. Материалы, у которых нескомпенсированные спины соседних атомов устанавливаются параллельно, являются ферромагнетиками.

Процесс намагничивания ферромагнетика начинается с роста наиболее благоприятно ориентированных доменов. Такими являются домены, у которых направления магнитных моментов близки к направлению напряженности намагничивающего поля. Число этих доменов увеличивается из-за смещения границ менее благоприятно ориентированных доменов. После окончания роста доменов в объеме кристалла намагничивание материала продолжается из-за поворота магнитных моментов доменов. При совпадении направления векторов магнитных моментов доменов с направлением напряженности магнитного поля наступает магнитное насыщение (рис. 2.2). При дальнейшем повышении напряженности внешнего электромагнитного поля намагниченность материала увеличивается незначительно. При снятии внешнего поля векторы доменов поворачиваются в обратном направлении и материал размагничивается, но не полностью.

При намагничивании ферромагнетиков наблюдаются явления анизотропии и магнитострикции.

Суть магнитной анизотропии состоит в том, что намагничиваемость кристалла по разным его направлениям неодинакова. В решетке кристалла ферромагнетика существуют направления легкого и трудного намагничивания. Железо и его сплавы кристаллизуются в кубическую структуру. Осями легкого намагничивания у них являются ребра куба, а самого трудного – пространственные диагонали.

Рис. 2.2. Схемы ориентирования вектора намагниченности в доменах ферромагнетика:

а — при отсутствии внешнего поля; б— в слабом поле с напряженноcтью Н1 в — в сильном поле с напряженностью Н2, г — при насыщении (Н3 = НS )

Намагничивание и размагничивание ферромагнетика сопровождается изменением линейных размеров и формы кристалла. Это явление называется магнитострикцией. Оно характерно для всех магнитных материалов.

Магнитострикция материала оценивается константой магнитострикции (магнитострикционная деформация насыщения)

(4)

где — относительное изменение линейных размеров образца, м; l0 — первоначальная длина образца, м.

Константа магнитострикции Vs может принимать положительное и отрицательное значения. Ее значение и знак зависят от свойств материала и напряженности намагничивающего поля.

К ферромагнетикам относят железо, никель, кобальт и их сплавы, гадолиний, сплавы хрома и марганца и др.

Антиферромагнетики представляют собой материалы, у которых магнитные моменты соседних атомов равны, но их спины располагаются антипараллельно.

Магнитная восприимчивость и отличается специфической зависимостью от температуры.

Ферримагнетики во многом подобны ферромагнетикам, но обладают следующими особенностями:

значительно уступают ферромагнетикам по значению намагниченности насыщения (предельной намагниченности) Мs,

в ряде случаев имеют аномальную зависимость намагниченности насыщения Мs от температуры с наличием точки компенсации.

Контрольные вопросы.

1. Какие материалы называются конструкционными, а какие электротехническими?

2. Как энергетический уровень электрона зависит от расстояния от ядра?

3. Как можно повысить энергетический уровень электрона?

4. Что такое подуровни энергетической зоны?

5. Какие энергетические зоны есть у атомов кристаллической решетки?

6. Какие вещества принадлежат к проводникам, диэлектрикам и полупроводникам в соответствии с зонной теорией проводности?

7. Каким удельным электрическим сопротивлением р обладают проводники, диэлектрики и полупроводники?

8. Чем парамагнетики отличаются от диамагнетиков?

9. Что такое магнитная восприимчивость?

10. Назовите сильномагнитные материалы и величину магнитной восприимчивости?

11. Что такое анизотропия и магнитострикция магнитных материалов?

12. Какие линейные размеры имеют домены?

13. Как происходит процесс намагничивания ферромагнетика?

Глава 3

Âñå âåùåñòâà â ïðèðîäå ÿâëÿþòñÿ ìàãíåòèêàìè â òîì ïîíèìàíèè, ÷òî îíè îáëàäàþò îïðåäåëåííûìè ìàãíèòíûìè ñâîéñòâàìè è îïðåäåëåííûì îáðàçîì âçàèìîäåéñòâóþò ñ âíåøíèì ìàãíèòíûì ïîëåì.

Ìàãíèòíûìè íàçûâàþò ìàòåðèàëû, ïðèìåíÿåìûå â òåõíèêå ñ ó÷åòîì èõ ìàãíèòíûõ ñâîéñòâ. Ìàãíèòíûå ñâîéñòâà âåùåñòâà çàâèñÿò îò ìàãíèòíûõ ñâîéñòâ ìèêðî÷àñòèö, ñòðóêòóðû àòîìîâ è ìîëåêóë.

Êëàññèôèêàöèÿ ìàãíèòíûõ ìàòåðèàëîâ

Ìàãíèòíûå ìàòåðèàëû äåëÿò íà ñëàáîìàãíèòíûå è ñèëüíîìàãíèòíûå.

Ê ñëàáîìàãíèòíûì îòíîñÿò äèàìàãíåòèêè è ïàðàìàãíåòèêè.

Ê ñèëüíîìàãíèòíûì ôåððîìàãíåòèêè, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîãóò áûòü ìàãíèòîìÿãêèìè è ìàãíèòîòâåðäûìè. Ôîðìàëüíî îòëè÷èå ìàãíèòíûõ ñâîéñòâ ìàòåðèàëîâ ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü îòíîñèòåëüíîé ìàãíèòíîé ïðîíèöàåìîñòüþ.

Äèàìàãíåòèêàìè íàçûâàþò ìàòåðèàëû, àòîìû (èîíû) êîòîðûõ íå îáëàäàþò ðåçóëüòèðóþùèì ìàãíèòíûì ìîìåíòîì. Âíåøíå äèàìàãíåòèêè ïðîÿâëÿþò ñåáÿ òåì, ÷òî âûòàëêèâàþòñÿ èç ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Ê íèì îòíîñÿò öèíê, ìåäü, çîëîòî, ðòóòü è äðóãèå ìàòåðèàëû.

Äèàìàãíåòèêàìè íàçûâàþò ìàòåðèàëû, àòîìû (èîíû) êîòîðûõ íå îáëàäàþò ðåçóëüòèðóþùèì ìàãíèòíûì ìîìåíòîì. Âíåøíå äèàìàãíåòèêè ïðîÿâëÿþò ñåáÿ òåì, ÷òî âûòàëêèâàþòñÿ èç ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Ê íèì îòíîñÿò öèíê, ìåäü, çîëîòî, ðòóòü è äðóãèå ìàòåðèàëû.

Ïàðàìàãíåòèêàìè íàçûâàþò ìàòåðèàëû, àòîìû (èîíû) êîòîðûõ îáëàäàþò ðåçóëüòèðóþùèì ìàãíèòíûì ìîìåíòîì, íå çàâèñÿùèì îò âíåøíåãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Âíåøíå ïàðàìàãíåòèêè ïðîÿâëÿþò ñåáÿ òåì, ÷òî âòÿãèâàþòñÿ â íåîäíîðîäíîå ìàãíèòíîå ïîëå. Ê íèì îòíîñÿò àëþìèíèé, ïëàòèíó, íèêåëü è äðóãèå ìàòåðèàëû.

Ôåððîìàãíåòèêàìè íàçûâàþò ìàòåðèàëû, â êîòîðûõ ñîáñòâåííîå (âíóòðåííåå) ìàãíèòíîå ïîëå ìîæåò â ñîòíè è òûñÿ÷è ðàç ïðåâûøàòü âûçâàâøåå åãî âíåøíåå ìàãíèòíîå ïîëå.

Ëþáîå ôåððîìàãíèòíîå òåëî ðàçáèòî íà äîìåíû ìàëûå îáëàñòè ñàìîïðîèçâîëüíîé (ñïîíòàííîé) íàìàãíè÷åííîñòè.  îòñóòñòâèå âíåøíåãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ, íàïðàâëåíèÿ âåêòîðîâ íàìàãíè÷åííîñòè ðàçëè÷íûõ äîìåíîâ íå ñîâïàäàþò, è ðåçóëüòèðóþùàÿ íàìàãíè÷åííîñòü âñåãî òåëà ìîæåò áûòü ðàâíà íóëþ.

Ñóùåñòâóåò òðè òèïà ïðîöåññîâ íàìàãíè÷èâàíèÿ ôåððîìàãíåòèêîâ:

1. Ïðîöåññ îáðàòèìîãî ñìåùåíèÿ ìàãíèòíûõ äîìåíîâ.  äàííîì ñëó÷àå ïðîèñõîäèò ñìåùåíèå ãðàíèö äîìåíîâ, îðèåíòèðîâàííûõ íàèáîëåå áëèçêî ê íàïðàâëåíèþ âíåøíåãî ïîëÿ. Ïðè ñíÿòèè ïîëÿ äîìåíû ñìåùàþòñÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè. Îáëàñòü îáðàòèìîãî ñìåùåíèÿ äîìåíîâ ðàñïîëîæåíà íà÷àëüíîì ó÷àñòêå êðèâîé íàìàãíè÷èâàíèÿ.

1. Ïðîöåññ îáðàòèìîãî ñìåùåíèÿ ìàãíèòíûõ äîìåíîâ.  äàííîì ñëó÷àå ïðîèñõîäèò ñìåùåíèå ãðàíèö äîìåíîâ, îðèåíòèðîâàííûõ íàèáîëåå áëèçêî ê íàïðàâëåíèþ âíåøíåãî ïîëÿ. Ïðè ñíÿòèè ïîëÿ äîìåíû ñìåùàþòñÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè. Îáëàñòü îáðàòèìîãî ñìåùåíèÿ äîìåíîâ ðàñïîëîæåíà íà÷àëüíîì ó÷àñòêå êðèâîé íàìàãíè÷èâàíèÿ.

2. Ïðîöåññ íåîáðàòèìîãî ñìåùåíèÿ ìàãíèòíûõ äîìåíîâ.  äàííîì ñëó÷àå ñìåùåíèå ãðàíèö ìåæäó ìàãíèòíûìè äîìåíàìè íå ñíèìàåòñÿ ïðè ñíèæåíèè ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Èñõîäíûå ïîëîæåíèÿ äîìåíîâ ìîãóò áûòü äîñòèãíóòû â ïðîöåññå ïåðåìàãíè÷èâàíèÿ.

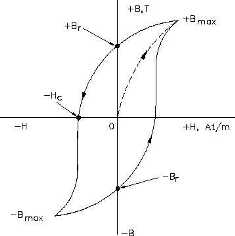

Íåîáðàòèìîå ñìåùåíèå ãðàíèö äîìåíîâ ïðèâîäèò ê ïîÿâëåíèþ ìàãíèòíîãî ãèñòåðåçèñà îòñòàâàíèþ ìàãíèòíîé èíäóêöèè îò íàïðÿæåííîñòè ïîëÿ.

3. Ïðîöåññû âðàùåíèÿ äîìåíîâ.  äàííîì ñëó÷àå çàâåðøåíèå ïðîöåññîâ ñìåùåíèÿ ãðàíèö äîìåíîâ ïðèâîäèò ê òåõíè÷åñêîìó íàñûùåíèþ ìàòåðèàëà.  îáëàñòè íàñûùåíèÿ âñå äîìåíû ïîâîðà÷èâàþòñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîëÿ. Ïåòëÿ ãèñòåðåçèñà, äîñòèãàþùàÿ îáëàñòè íàñûùåíèÿ íàçûâàåòñÿ ïðåäåëüíîé.

Ïðåäåëüíàÿ ïåòëÿ ãèñòåðåçèñà èìååò ñëåäóþùèå õàðàêòåðèñòèêè: Bmax èíäóêöèÿ íàñûùåíèÿ; Br îñòàòî÷íàÿ èíäóêöèÿ; Hc — çàäåðæèâàþùàÿ (êîýðöèòèâíàÿ) ñèëà.

Ìàòåðèàëû ñ ìàëûìè çíà÷åíèÿìè Hc (óçêîé ïåòëåé ãèñòåðåçèñà) è áîëüøîé ìàãíèòíîé ïðîíèöàåìîñòüþ íàçûâàþòñÿ ìàãíèòîìÿãêèìè.

Ìàòåðèàëû ñ áîëüøèìè çíà÷åíèÿìè Hc (øèðîêîé ïåòëåé ãèñòåðåçèñà) è íèçêîé ìàãíèòíîé ïðîíèöàåìîñòüþ íàçûâàþòñÿ ìàãíèòîòâåðäûìè.

Ïðè ïåðåìàãíè÷èâàíèè ôåððîìàãíåòèêà â ïåðåìåííûõ ìàãíèòíûõ ïîëÿõ âñåãäà íàáëþäàþòñÿ òåïëîâûå ïîòåðè ýíåðãèè, òî åñòü ìàòåðèàë íàãðåâàåòñÿ. Ýòè ïîòåðè îáóñëîâëåíû ïîòåðÿìè íà ãèñòåðåçèñ è ïîòåðÿìè íà âèõðåâûå òîêè. Ïîòåðè íà ãèñòåðåçèñ ïðîïîðöèîíàëüíû ïëîùàäè ïåòëè ãèñòåðåçèñà. Ïîòåðè íà âèõðåâûå òîêè çàâèñÿò îò ýëåêòðè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ôåððîìàãíåòèêà. ×åì âûøå ñîïðîòèâëåíèå òåì ìåíüøå ïîòåðè íà âèõðåâûå òîêè.

Ìàãíèòîìÿãêèå è ìàãíèòîòâåðäûå ìàòåðèàëû

Ê ìàãíèòîìÿãêèì ìàòåðèàëàì îòíîñÿò:

1. Òåõíè÷åñêè ÷èñòîå æåëåçî (ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ íèçêîóãëåðîäèñòàÿ ñòàëü).

2. Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå êðåìíèñòûå ñòàëè.

3. Æåëåçîíèêåëåâûå è æåëåçîêîáàëüòîâûå ñïëàâû.

4. Ìàãíèòîìÿãêèå ôåððèòû.

Ìàãíèòíûå ñâîéñòâà íèçêîóãëåðîäèñòîé ñòàëè (òåõíè÷åñêè ÷èñòîãî æåëåçà) çàâèñÿò îò ñîäåðæàíèÿ ïðèìåñåé, èñêàæåíèÿ êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè èç-çà äåôîðìàöèè, âåëè÷èíû çåðíà è òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè. Ïî ïðè÷èíå íèçêîãî óäåëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ òåõíè÷åñêè ÷èñòîå æåëåçî â ýëåêòðîòåõíèêå èñïîëüçóåòñÿ äîâîëüíî ðåäêî, â îñíîâíîì äëÿ ìàãíèòîïðîâîäîâ ïîñòîÿííîãî ìàãíèòíîãî ïîòîêà.

Ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ êðåìíèñòàÿ ñòàëü ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ìàãíèòíûì ìàòåðèàëîì ìàññîâîãî ïîòðåáëåíèÿ. Ýòî ñïëàâ æåëåçà ñ êðåìíèåì. Ëåãèðîâàíèå êðåìíèåì ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü êîýðöèòèâíóþ ñèëó è óâåëè÷èòü óäåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå, òî åñòü ñíèçèòü ïîòåðè íà âèõðåâûå òîêè.

Ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ êðåìíèñòàÿ ñòàëü ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ìàãíèòíûì ìàòåðèàëîì ìàññîâîãî ïîòðåáëåíèÿ. Ýòî ñïëàâ æåëåçà ñ êðåìíèåì. Ëåãèðîâàíèå êðåìíèåì ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü êîýðöèòèâíóþ ñèëó è óâåëè÷èòü óäåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå, òî åñòü ñíèçèòü ïîòåðè íà âèõðåâûå òîêè.

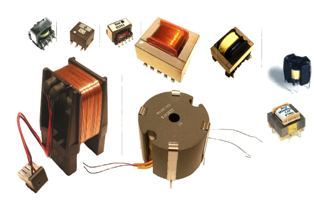

Ëèñòîâàÿ ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ ñòàëü, ïîñòàâëÿåìàÿ â îòäåëüíûõ ëèñòàõ èëè ðóëîíàõ, è ëåíòî÷íàÿ ñòàëü, ïîñòàâëÿåìàÿ òîëüêî â ðóëîíàõ — ÿâëÿþòñÿ ïîëóôàáðèêàòàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìàãíèòîïðîâîäîâ (ñåðäå÷íèêîâ).

Ìàãíèòîïðîâîäû ôîðìèðóþò ëèáî èç îòäåëüíûõ ïëàñòèí, ïîëó÷àåìûõ øòàìïîâêîé èëè ðåçêîé, ëèáî íàâèâêîé èç ëåíò.

Æåëåçîíèêåëåâûå ñïëàâû íàçûâàþò ïåðìàëëîÿìè. Îíè îáëàäàþò áîëüøîé íà÷àëüíîé ìàãíèòíîé ïðîíèöàåìîñòüþ â îáëàñòè ñëàáûõ ìàãíèòíûõ ïîëåé. Ïåðìàëëîè ïðèìåíÿþò äëÿ ñåðäå÷íèêîâ ìàëîãàáàðèòíûõ ñèëîâûõ òðàíñôîðìàòîðîâ, äðîññåëåé è ðåëå.

Ôåððèòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìàãíèòíóþ êåðàìèêó ñ áîëüøèì óäåëüíûì ñîïðîòèâëåíèåì, â 1010 ðàç ïðåâûøàþùèì ñîïðîòèâëåíèå æåëåçà. Ôåððèòû ïðèìåíÿþò â âûñîêî÷àñòîòíûõ öåïÿõ, òàê êàê èõ ìàãíèòíàÿ ïðîíèöàåìîñòü ïðàêòè÷åñêè íå ñíèæàåòñÿ ñ óâåëè÷åíèåì ÷àñòîòû.

Íåäîñòàòêîì ôåððèòîâ ÿâëÿåòñÿ èõ íèçêàÿ èíäóêöèÿ íàñûùåíèÿ è íèçêàÿ ìåõàíè÷åñêàÿ ïðî÷íîñòü. Ïîýòîìó ôåððèòû ïðèìåíÿþò, êàê ïðàâèëî, â íèçêîâîëüòíîé ýëåêòðîíèêå.

Ê ìàãíèòîòâåðäûì ìàòåðèàëàì îòíîñÿò:

1. Ëèòûå ìàãíèòîòâåðäûå ìàòåðèàëû íà îñíîâå ñïëàâîâ Fe-Ni-Al.

2. Ïîðîøêîâûå ìàãíèòîòâåðäûå ìàòåðèàëû, ïîëó÷àåìûå ïóòåì ïðåññîâàíèÿ ïîðîøêîâ ñ ïîñëåäóþùåé òåðìîîáðàáîòêîé.

3. Ìàãíèòîòâåðäûå ôåððèòû. Ìàãíèòîòâåðäûå ìàòåðèàëû ýòî ìàòåðèàëû äëÿ ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ, èñïîëüçóþùèõñÿ â ýëåêòðîäâèãàòåëÿõ è äðóãèõ ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâàõ, â êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ïîñòîÿííîå ìàãíèòíîå ïîëå.

Все вещества в зависимости от выраженности магнитных свойств делятся на сильномагнитные и слабомагнитные. Магнетики можно разделить по видам механизма, вызывающего намагничивание.

Что такое диамагнетики

Диамагнетики являются слабомагнитными веществами: они не магнитятся, если на них не действует магнитное поле.

Определение 1

Если парамагнетики внести во внешнее магнитное поле, то в их атомах начинается движение электронов, порождающее ориентированный круговой ток.

Этот ток обладает собственным магнитным моментом ρm.

Круговой ток, в свою очередь, порождает магнитную индукцию, дополнительную по отношению к внешним полям. Вектор этой индукции направлен против внешнего поля. Силу воздействия внешнего поля можно найти так:

Любое вещество может проявлять свойство диамагнетизма. Величина магнитной проницаемости диамагнетиков обычно приравнивается к единице (отклонение незначительно). В случае с жидкостями и твердыми телами величина восприимчивости равна примерно 5-10, у газов она заметно меньше. Данный показатель не имеет прямой связи с температурой – этот факт подтвержден экспериментально П. Кюри.

Диамагнетики бывают следующих видов:

- классические;

- аномальные;

- сверхпроводники.

Если магнитное поле несильное, то величина намагниченности диамагнетика прямо пропорциональна напряженности магнитного поля H→.

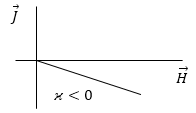

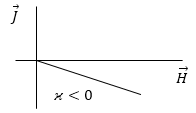

Ниже представлена схема, которая наглядно показывает данную зависимость в случае с классическими диамагнетиками (в слабом магнитном поле):

Рисунок 1

Что такое парамагнетики

Парамагнетики также являются слабомагнитными веществами. Их молекулы характеризуются наличием постоянного магнитного момента pm→. Его энергию во внешнем поле можно вычислить так:

Если направления векторов B→ и pm→ совпадут, то величина энергии будет минимальной.

Определение 2

Если мы внесем парамагнетик во внешнее магнитное поле, то магнитные моменты получат преимущественную ориентацию в направлении поля, соответствующую распределению Больцмана.

Иными словами, вещество намагничивается: дополнительное поле усиливается за счет совпадения с внешним. При этом угол между векторами остается неизменным.

Смена ориентации магнитных моментов по распределению Больцмана связана со столкновениями и взаимодействием атомов между собой. В отличие от диамагнетиков, магнитная восприимчивость парамагнетиков меняется в зависимости от температуры в соответствии с законом Кюри или законом Кюри-Вейсса.

В формуле дельтой обозначена постоянная, которая может быть и больше 0, и меньше.

Величина магнитной восприимчивости парамагнетика больше 0, но незначительно. Выделяют следующие виды парамагнетиков:

- нормальные;

- парамагнитные металлы;

- антиферромагнетики.

Второй тип парамагнетиков не обнаруживает связи магнитной восприимчивости с температурой. Такие металлы являются слабомагнитными при χ≈10-6.

Парамагнетические вещества характеризуются наличием парамагнитного резонанса. Возьмем внешнее магнитное поле с помещенным в него парамагнетиком. Как мы уже писали выше, в нем создается дополнительное магнитное поле с вектором индукции, направленным перпендикулярно вектору постоянного поля. При взаимодействии дополнительного поля с магнитным моментом атома создается так называемый момент сил M→.

Данный момент стремится к смене угла между pm→ и B→.

Определение 3

При совпадении частоты прецессии с частотой переменного магнитного поля момент сил, создаваемый этим полем, будет либо постоянно увеличивать указанный угол, либо постоянно уменьшать. Это называется явлением парамагнитного резонанса.

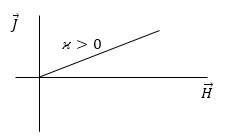

Если магнитное поле слабое, то намагниченность в парамагнетиках будет пропорциональна напряженности поля и может быть выражена следующей формулой:

Рисунок 2

Что такое ферромагнетики

В отличие от двух перечисленных выше магнетиков, ферромагнетики являются сильномагнитными веществами.

Определение 4

Ферромагнетики – это вещества с высокой магнитной проницаемостью, зависящей от внешнего магнитного поля.

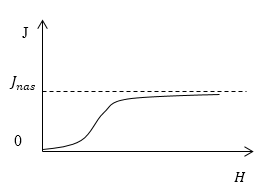

Данные вещества могут иметь так называемую остаточную намагниченность. Выразить зависимость восприимчивости ферромагнетиков от напряженности внешнего магнитного поля можно с помощью функции. Она представлена на схеме ниже:

Рисунок 3

Намагниченность ферромагнетика имеет пределы насыщения. Это указывает нам на природу возникновения намагниченности в таких веществах: она образуется путем смены ориентации магнитных моментов вещества. Для ферромагнетиков также характерно такое явление, как гистерезис.

В магнитном отношении все ферромагнетики делят на мягкие и жесткие. Первые из них имеют высокую магнитную проницаемость и способны легко намагничиваться и размагничиваться. Они имеют широкое применение в электротехнических приборах, основанных на работе переменных полей (например, трансформаторов). Жесткие ферромагнетики имеют сравнительно небольшую проницаемость и намагничиваются трудно. Их используют при производстве постоянных магнитов.

Пример 1

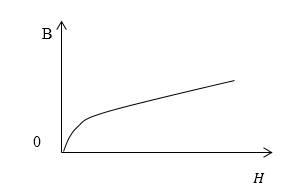

Условие: на схеме выше (рис. 3) показана кривая намагниченности ферромагнетика. Постройте кривую, выражающую зависимость B(H) и определите, возможно ли насыщение для магнитной индукции. Поясните свой вывод.

Решение

Мы знаем отношение вектора магнитной индукции к вектору намагниченности.

B→=J→+μ0H→.

Из этого можно сделать вывод, что насыщения кривая B(H) иметь не может. Создадим график зависимости напряженности внешнего поля от индукции магнитного поля в соответствии с рисунком выше. Мы получили схему, называемую кривой намагничивания:

Рисунок 4

Ответ: кривая индукции не имеет насыщения.

Пример 2

Условие: выведите формулу восприимчивости парамагнетика при условии, что механизм его намагничивания точно такой же, как механизм электризации полярных диэлектриков. Среднее значение магнитного момента молекул в проекции на ось Z обозначается формулой ρmz=ρmL(β).

Здесь L(β)=cth(β)-1β означает функцию Ланжевена при β=ρmBkT.

Решение

Взяв высокие температуры и небольшие поля, получим следующее:

ρmB≪kT,→β≪1.

Значит, если β≪1cthβ=1β+β3-β345+…, можно ограничить функцию линейным членом и получить, что:

ρmB≪kT,→β≪1.

Возьмем нужную формулу и подставим в нее полученное значение:

ρmz=ρmρmB3kT=ρm2B3kT.

Зная, как связаны между собой напряженность магнитного поля и его индукция, а также приравняв магнитную проницаемость парамагнетика к 1, получим следующее:

ρmz=ρm2μ0H3kT.

В итоге формула намагниченности будет выглядеть так:

J=nρmz=ρm2μ0H3kTn.

Поскольку модуль намагниченности связан с модулем вектора (J=χH), мы можем записать результат:

χ=ρm2м0n3kT.

Ответ: χ=ρm2м0n3kT.