Какой продукт солдаты в войну

Во время войны происходит переоценка всех ценностей, даже обычный кусочек хлеба приобретает совершенно другое значение. Здоровый сон, отдых и еда очень нужны солдату для успешного выполнения боевого задания. Чтобы хорошо воевать, солдаты должны сытно питаться и руководство СССР знало эту простую истину. Именно поэтому полноценному питанию солдат Красной Армии уделялось очень большое внимание.

На период Великой Отечественной Войны вводилась распределительная система питания. А для этого было необходимо вести точный учет всех продуктов, которые есть в наличии на продовольственных складах.

Советские солдаты в очереди за пайком

Продукты, которых было в избытке, старались использовать больше. Дефицитные товары наоборот – временно придерживали на складах. С 1938 года начала действовать программа по пополнению стратегических продовольственных запасов. На момент начала войны по многим пунктам была достигнута плановая норма. В запланированном количестве успели заготовить муку, крупы, чай и сухое молоко.

Первые месяцы войны оказались для Красной Армии очень тяжелыми. Немецкие подразделения продвигались вглубь страны и захватывали территории, на которых выращивалась различные продукты. Уже к 1942 году было потеряно около 75% сельскохозяйственных земель, на которых выращивалось до 85% всех зерновых культур.

Все для фронта, все для победы

Солдаты Красной Армии за приемом пищи

Все гражданское население СССР в тылу работало на фронт. Большая часть продовольственных товаров отправлялась на передовую. Кроме непосредственно продуктов, на фронт отправились тысячи поваров. Они должны были из имеющихся в дефиците продуктов готовить полезные и сытные блюда.

Очень часто местные жители угощали советских солдат традиционной русской едой и лакомствами. Так, жители сел приносили бойцам ягоды, яблоки, сушеные грибы, варенье, соленые огурцы. Не забывали и про сало, домашнюю колбасу, пироги.

Жители закавказских регионов отправляли на фронт мандарины, узбеки баловали солдат курагой и изюмом. Все граждане СССР старались хоть чем-то помочь армии и высылали деликатесы, которые трудно было достать обычному солдату.

Суп или похлебка на первое

Военно-полевая кухня

Горячие блюда являлись основной питания солдат Красной Армии. Супы, похлебки, юшки варили из любых продуктов, которые имелись в данный момент в распоряжении. Солдаты любили сытный гороховый суп, который готовился с добавлением перловки, моркови, картофеля и лука, тушенки.

Когда с продовольствием были проблемы, то для приготовления мясного супа использовали конину. Нередко для добычи мяса забивали здоровых лошадей. Солдатам нужна сытная еда, в противном случае они просто не смогут участвовать в изнуряющих боях.

В особо тяжелых случаях, когда даже конины не было под рукой, повара могли использовать отвары. Например, воду после варки риса или макарон не выливали, а разливали по кружкам и давали солдатам. Конечно, сытной такую еду не назовешь, но такая водичка в некоторой степени насыщала солдат и за неимением лучшего этим приемом пользовались некоторые повара.

Нормы продовольствия на солдата

Питание военнослужащих на фронте было сытным и калорийным. Рядовые и офицерский состав в день могли рассчитывать на: 800 грамм ржаного хлеба, 300 грамм овощей, 400-500 грамм картофеля, 150 грамм мяса (свинины или говядины), 100 грамм рыбы, 50-60 грамм жиров и 40 грамм сахара.

Пилоты боевых самолетов получали усиленный паек. Высокие нагрузки и повышенная концентрация требовали более калорийного питания. Нормы хлеба и картофеля были такими же, как и у простых солдат. А вот мяса и других продуктов было больше. В частности паек содержал 200 грамм круп, 400 грамм мяса птицы, 90 грамм рыбы, сгущенное молоко, творог, сметану и яйца.

Хлеб всему голова

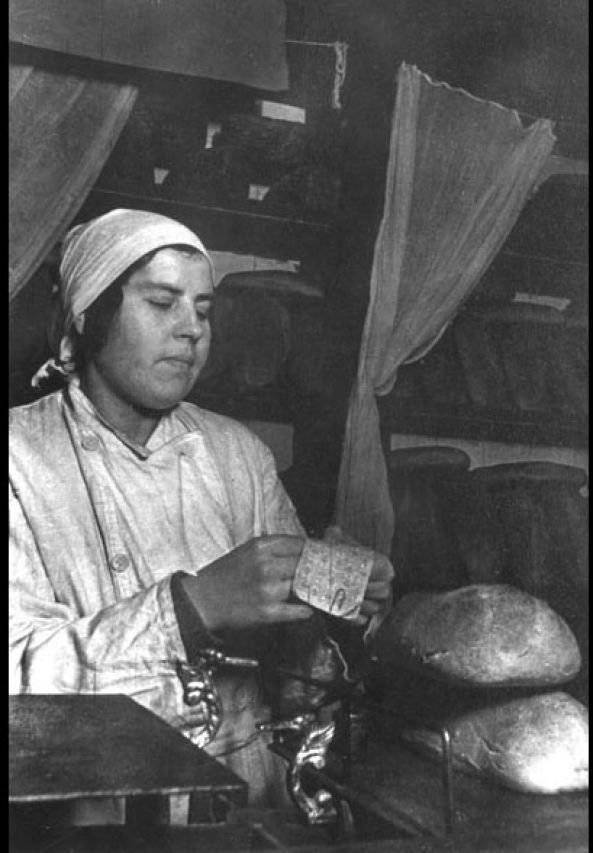

Фронтовая пекарня

Хлеб в годы Великой Отечественной Войны являлся основой рациона солдат. Хлебопекарни в тылу сутками выпекали хлеб на нужды армии. Если по каким-либо причинам поставки хлеба на фронт срывались, хлеб выпекался прямо на передовой в специальных жаровнях.

Для выпечки хлеба использовали ржаную муку (реже) или ячменную муку (чаще). Солдатам очень нравился ячменный хлеб на закваске. Он получался мягким и ароматным.

Читайте также «Зачем солдат Красной Армии кормили перловкой».

Понравилась статья? Жмите палец вверх и подписывайтесь на канал. Тогда в вашей ленте чаще будут появляться наши публикации.

На голодный желудок продуктивно работать не получится — неоспоримый факт. Отнюдь не зря в иерархии потребностей Абрахама Маслоу удовлетворение голода стоит на одном из первых мест. А уж одержать победу в войне, не подкрепляясь как следует, невозможно (в войну, заметим, было издано около ста приказов, которые касались только питания военных). Как мы уже рассказывали, поваров на фронте очень берегли. Мы решили вспомнить, как работали полевые кухни во время Великой Отечественной войны, что бойцы ели, какие «военные» блюда особенно любили.

Фото: РИА Новости

Прием пищи во время войны был важен для солдат: не только тем, что позволял насытиться, — это был и краткий отдых, и возможность поговорить с сослуживцами. Если угодно, эти недолгие минуты были, так сказать, мимолетным возвращением к мирной жизни. Поэтому полевые кухни были фактически центром жизни боевого подразделения (туда же, впрочем, стекалось время от времени и гражданское население, особенно дети, которых на полевых кухнях охотно подкармливали). «Солдатская заповедь: подальше от начальства, поближе к кухне», — глубокомысленно заметил лейтенант Александров (он же Кузнечик) в фильме «В бой идут одни «старики», и сказал он сущую правду.

Полевая кухня была нужна, чтобы приготовить пищу и организовать питание бойцов в походных условиях, на удаленных объектах, в военных частях. Она часто состояла из нескольких котлов (до четырех, но мог быть и всего один). Топились кухни, разумеется, дровами, вода в котле закипала примерно за 40 минут, обед из двух блюд на роту солдат готовился около трех часов, ужин — полтора часа. Любимыми блюдами, которые готовились на полевой кухне, были кулеш (суп из пшена, с добавлением других ингредиентов, пшенная крупа и сало), борщ, щи, тушеный картофель, гречка с мясом (из мяса была преимущественно говядина, употреблялась она в вареном или тушеном виде). Эти блюда идеально подходили для походных условий (с точки зрения, например, калорийности), и их было достаточно просто приготовить на полевой кухне.

Согласно приложению к постановлению ГКО ?662 от 12 сентября 1941 года, норма ?1 суточного довольствия красноармейцев и начальствующего состава боевых частей действующей армии была следующая:

Хлеб: с октября по март — 900 г, с апреля по сентябрь — 800 г. Мука пшеничная 2-й сорт — 20 г. Крупа разная — 140 г. Макароны — 30 г.

Мясо — 150 г. Рыба — 100 г. Комбижир и сало — 30 г.

Масло растительное — 20 г. Сахар — 35 г. Чай — 1 г. Соль — 30 г.

Картофель — 500 г. Капуста — 170 г. Морковь — 45 г. Свекла — 40 г. Лук репчатый — 30 г. Зелень — 35 г.

Махорка — 20 г. Спички — 3 коробки (в месяц). Мыло — 200 г (в месяц).

Суточное довольствие летно-технического состава ВВС было повышенным: 800 г хлеба, 190 г круп и макарон, 500 г картофеля, 385 г других овощей, 390 г мяса и птицы, 90 г рыбы, 80 г сахара, а также 200 г свежего и 20 г сгущенного молока, 20 г творога, 10 г сметаны, 0,5 яйца, 90 г сливочного, 5 г растительного масла, 20 г сыра, фруктовый экстракт и сухофрукты. Некурящим женщинам-военнослужащим выдавали в месяц дополнительно по 200 г шоколада или 300 г конфет.

В рационе моряков-подводников обязательно присутствовало 30 г красного вина, квашеная капуста (30% от всего рациона), соленые огурцы и сырой лук, поскольку это предотвращало заболевание цингой и восполняло недостаток кислорода. Хлеб на малых судах пекли на суше, а на больших кораблях стояли специальные печи. Так же были распространены сухари, а вприкуску выдавались сгущенка и сливочное масло.

Воспоминания солдат

«Продукты доставал помощник командира батальона по продовольственному обеспечению. Он их откуда-то привозил на грузовике. Распределял по ротам, а у меня была запряженная лошадью полевая кухня с тремя котлами. На фронте под Яссами мы несколько месяцев сидели в обороне, и кухня стояла укрытой в лощине. Также три котла: первое, второе и в третьем горячая вода. Но кипяток никто не брал. Мы прорыли с передовой трехкилометровые траншеи к этой кухне. Этими траншеями ходили. Нельзя было высовываться, немцы чуть только увидели каску, как тут же били по нам снарядами и минами. Не давали возможности высунуться. Я никогда в ту кухню не ходил, а только отправлял солдат», — рассказывает пехотинец Павел Авксентьевич Гнатков.

«Кормили нас просто отлично. Отбивных в нашем рационе, конечно, не наблюдалось, но каши и супы были всегда. И там, и там мясо. Я вам больше скажу, мы за каждый вылет еще и деньги получали. И знаю, что и танкистов, и пехоту тоже кормили отменно. Да, иногда случались перебои с подвозом пищи, но они ведь постоянно в движении. Бывало, и не успевала полевая кухня за ними, да и во время боя нет времени на кормежку. У нас в этом отношении было лучше», — вспоминает летчик-бомбардировщик Алексей Никифорович Рапота.

«С едой могли быть перебои. Правда, только тогда, когда, действительно, мы далеко отрывались. Прорвались далеко вперед, кухня отстала или приготовить не успела, или территория такая, что проехать нельзя. Все равно справлялись. Когда сухой паек дадут, когда старшина, который за кормежку ответственный, подсуетит что-нибудь. Мне не приходилось так чтобы уж совсем голодать. Сухой паек давали, когда не было возможности покормить, как положено, горячей пищей, или если в поход собирались куда-то. В сухой паек бывал разный — то кусок сала положат, то кусок хлеба. А дополнительный паек, это давали офицерам. Там был табак, печенье, консервы всякие. Я один раз объелся консервами, это была «горбуша в собственном соку». Так объелся, что отравился. После этого долго потом не мог ее есть», — говорит пехотинец Игорь Павлович Воровский.

«Еду нам доставляла полевая кухня. Весной бывало очень трудно с подвозом продовольствия, особенно когда наступали в Калининской области, в болотистых местах. Тогда еду сбрасывали на «кукурузниках» при помощи парашютов. В основном там были сухари и консервы, но и они нам не всегда доставались: иногда коробки уносило на нейтральную полосу или к немцам, или в непроходимое болото. Тогда мы сидели по нескольку суток без крошки во рту. Летом-то полегче. Несмотря на то, что в деревнях порою не оставалось целых домов, но многие успели спрятать зерно от немцев. Мы искали его так: ходили по огородам и тыкали штыками в землю. Иногда штык проваливался в яму, в которой жители хранили крупы. Из них мы варили кашу», — рассказывает Юрий Ильич Комов.

«Бывало голодно. Но это когда кухня отстанет! А так — за каждой батареей полевая кухня закреплена. Так что кормили нормально. Но, бывало, тылы отставали. Мы-то вперед перли. На привал встанем. Комбат командиру взвода звонит, говорит: «Приходите на кухню». Приходишь. Успел повар на обед что-то сварить — хорошо, не успел — значит ешь сухой паек. Бывало, что мы и курочек подстреливали, и другую живность. А если немецкий склад найдешь — не запрещалось консервы брать или еще что. На это особого внимания не обращали, мародерством не считали. Солдата-то кормить надо», — отмечает артиллерист Аполлон Григорьевич Зарубин.

«Если где-то во второй линии стоим, то кормили скверно. Вплоть до того, что я сам лично мороженую картошку разгружал с вагонов. И не только картошку: там же морковка и буряки мороженые были. На фронте старались получше кормить. Не скажу, что постоянно было плохое питание, хоть мало, но привозили. А в танковом корпусе стало полегче, сухой паек выдавался на трое суток, а то и на пять при прорыве. Он сильно выручал, ведь далеко не везде полевая кухня за танками поспевала, ведь где Т-34 пройдет, грузовик застрянет. Еще хочу добавить: в 1942 году мы в танковых войсках жили на одном ленд-лизовском сухом пайке. Так что американская помощь выручала. Ленд-лиз стал большой помощью фронту», — говорит танкист Николай Петрович Вершинин.

Из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны: «Наш повар делал различные супы, а порой и вторые блюда, которые называл «овощной разброд», — было необыкновенно вкусно. На исходе войны весной 1944 года, поступила маисовая (кукурузная) крупа, которую прислали союзники. Никто не знал, что с ней делать. Стали добавлять в хлеб, отчего он становился хрупким, быстро черствел и вызывал нарекания солдат. Солдаты ворчали на поваров, повара ругали союзников, сплавивших нам маис, с которым сам черт не разберет. Только наш повар не тужил — он взял полумесячную норму, выслал наряд в степь, попросив собирать почти все подряд – лебеду, люцерну, пастушью сумку, щавель, черемшу, и приготовил восхитительные по вкусу и красивейшие по виду кукурузные пирожки — лепешки с зеленью, яркие, желтенькие снаружи и жгуче-зеленые внутри. Они были мягкие, ароматные, свежие, как сама весна и лучше всяких других средств напомнили солдатам о доме, скором окончании войны и о мирной жизни. А еще через две недели повар сделал мамалыгу (круто заваренная каша из кукурузной муки, для употребления вместо хлеба мамалыга делается более густой, и, может быть разрезана на куски). Почти весь батальон познакомился с этим национальным молдавским блюдом. Солдаты жалели, что маиса прислали слишком мало, и были бы не прочь обменять на него пшеничную муку. Даже простой желудевый кофе наш повар старался делать вкуснее и ароматнее, добавляя туда различные травы».

Галерея

Военно-полевая кухня это один из самых важных стратегических объектов на войне. Для солдата прием пищи это не просто утоление голода. Это восстановление сил перед следующим боем и редкие минуты отдыха. Чем кормили солдат Красной армии на фронте? Какие блюда солдаты любили больше всего? Как была устроена военно-полевая кухня?

Солдатское питание это один из самых важных аспектов на войне. Голодный солдат не сможет эффективно воевать и уничтожать фашистских захватчиков. Продовольственная проблема на фронте решалась гораздо эффективнее, чем в тылу. Вся страна работала на фронт и в первую очередь питанием старались обеспечить солдат, воевавших на фронте.

Рацион питания советского солдата был примерно следующим: хлеб из ржаной муки, различные крупы, макароны, рыба и мясо, чай, сахар, овощи, масло. Также солдатов снабжали табаком, курительной бумагой и спичками.

Все роды войск имели примерно одинаковый рацион. Различия касались размера порции. Чаще всего горячая пища выдавалась рано утром и вечером после заката.

Некоторые блюда бойцы Красной армии любили больше остальных. Так, особой популярностью пользовалась солдатская каша кулеш (каша с мясом), борщ с мясом, щи и тушеный картофель. Блюда с мясом вообще воспринимались очень хорошо. Для приготовления пищи в основном использовали говядину.

Для сравнения, у солдатов немецкой армии рацион был более разнообразным. Но зачастую порции и нормы на одного бойца были меньше чем в Красной армии. Завтрак немецкого солдата состоял из куска хлеба с колбасой и кофе. На ужин к этому набору добавляли яйцо, сыр, масло, иногда сардины.

Основной прием пищи у немцев был в обед. Повара готовили мясной суп, картофель с мясом и овощами. Горячую пищу принимали один раз в день.

На фронте было особое отношение к алкоголю. Сталин подписал указ “О введении водки на снабжение в действующей Красной Армии”. Согласно этому постановлению на одного бойца в первой линии фронта выделялось 100 грамм водки в день.

Повара в любой фронтовой советской части были на вес золота. В годы войны случалось всякое: и бомбардировки, и перебои с тыловыми поставками продуктов, и уничтожение продовольственных складов. А питаться солдатам нужно каждый день, даже в самых тяжелых условиях.

Военно-полевая кухня должна работать всегда. Более того повара могли доставлять пищу на себе в отдельные передовые подразделения или под немецким огнем пробираться к позициям советских солдат для того чтобы они пообедали.

Некоторые повара даже умудрялись совершать подвиги. В августе 1941 года Герой Советского Союза Иван Середа занимался приготовлением пищи в лесу. Вдруг он услышал гул немецкого танка, который проезжал неподалеку. Иван взял винтовку и топор, которым рубил дрова. Он подкрался к фашистскому танку и запрыгнул на броню.

На смотровую щель повар кинул кусок брезента и начал бить топором по броне. При этом он закричал: “Приготовить гранаты к бою!”. Когда к танку подбежали наши солдаты на подмогу, рядом с машиной уже сидело 4 танкиста, которые сдались в плен.

Военно-полевая кухня кормила солдат и поддерживала боевой дух всей армии. Сытый солдат – довольный солдат. Кроме того кухня кормила и гражданских, которые пострадали от бомбежек и не имели даже куска хлеба. Жители разрушенных деревень часто приходили за порцией обеда. Военные всегда делились чем могли.

Читайте также «Как химик из Ленинграда уничтожил целый немецкий воздушный флот».

Понравилась статья? Жмите палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы снова увидеться в вашей ленте Дзен и не пропустить следующие статьи!

Неспроста партийные органы называли вопрос снабжения хлебом «политическим». Дело в том, что наличие либо отсутствие в магазинах хлебобулочных изделий являлось для граждан своеобразным показателем ситуации в стране. Если, например, не хватало молока, спичек или соли, но еще имелся в достатке хлеб – значит, положение не было критическим. Такие продукты, как крупы, каши, соль и сахар, обычно население всегда держало про запас. Хлеб же продукт скоропортящийся, его надо покупать каждый день. Поэтому отсутствие его в магазине воспринималось как предвестник голода со всеми вытекающими последствиями. С другой стороны, люди связывали эту ситуацию с тем, что дело в стране и в частности на фронте плохо. Перебои с поставками хлеба начались уже в конце июля 1941 г. Это сразу же повлияло на настроения населения, началась паника, некоторые рабочие даже отказывались выходить на работу.

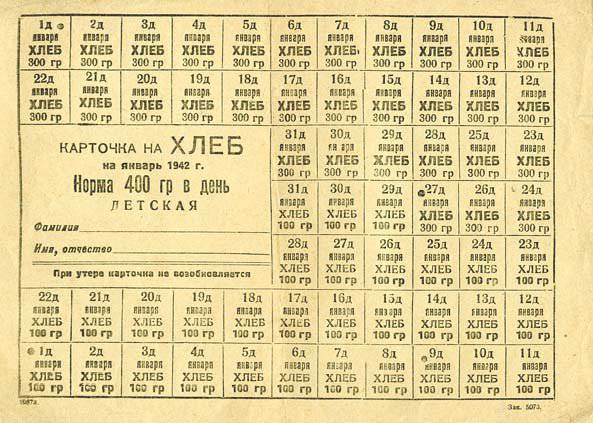

В 30-е годы в СССР продовольствие никогда не было в избытке, как впрочем, и в другие времена, а с началом Великой Отечественной войны ситуация стала еще более ухудшаться. Поэтому постепенно была введена карточная система распределения. В столице она была введена уже в первый месяц войны. 16 июля отдел торговли Моссовета подписал распоряжение № 289 о введении карточек на некоторые продукты и промтовары в городе Москва. Затем 18 июля карточки были введены в Ленинграде, и окрестных городах. На председателей исполкомов райсоветов возлагалась задача «разъяснить трудящимся значение карточной системы для организации бесперебойного снабжения населения».

В августе 1941 г. хроническая нехватка хлеба и других продуктов стала ощущаться практически во всех городах Советского Союза. Из продуктов питания карточки вводились на хлеб, крупу, сахар, масло, мясо, рыбу, кондитерские изделия; а из промтоваров – на мыло, обувь, ткани, швейные, трикотажные и чулочно-носочные товары. Нормы снабжения устанавливались в зависимости от наличия (с учетом производства) тех или иных товаров и были дифференцированы по группам населения в зависимости от характера и важности выполняемой работы. Но были и исключения. Попав в категорию «ударников» и «стахановцев», можно было получить дополнительные талоны. Их также получали рабочие горячих цехов, доноры, больные и беременные женщины.

Карточки и талоны сами по себе создавали широкое поле для мошенничества и спекуляции. В первые месяцы войны не было установлено должного контроля за работой учреждений и домоуправлений по выдаче карточек, начались различного рода злоупотребления, бесконтрольно работали продовольственные магазины. «Ошибочно выданные или обманно полученные карточки приводили к дополнительному расходованию продуктов питания, а в условиях осады города это равносильно удару в спину. Однако эгоисты, в худшем смысле этого слова, фабриковали ложные справки, мошеннически, где удавалось, получали дополнительные карточки. Пути к незаконному приобретению их изобретали самые различные. Некоторые управдомы в сговоре с дворниками выписывали карточки на вымышленных лиц; возвращаемые жильцами карточки на выбывших или умерших людей в ряде случаев присваивались нечестными работниками в домоуправлениях, на предприятиях. Они использовали каждое упущение управления по учету и выдаче продовольственных карточек… Карточка была дороже денег, дороже картин великих живописцев, дороже всех других шедевров искусства» (Павлов Д.В. «Ленинград в блокаде», Л., Лениздат, 1985 г., с. 107).

Кроме этого, карточки воровали работницы типографии, на которой они печатались. Все это заставило руководство Ленинграда во главе со Ждановым принять меры. Во-первых, выдача разовых талонов была запрещена. Во-вторых, карточки потребовали выдавать только после тщательной проверки первичных документов. В-третьих, было решено укрепить кадры работников по учету карточек «лучшими людьми» и коммунистами. С целью пресечь использование фальшивых карточек Ленинградский горисполком принял решение с 12 по 18 октября провести массовую перерегистрацию выданных продкарточек на октябрь. Злоумышленники подбирали бумагу, краски и каллиграфически, от руки изготовляли фальшивые карточки. В магазинах при тусклом освещении лампы или мерцающем свете коптилок часто трудно было отличить фальшивки от подлинников. Но людей катастрофически не хватало, поэтому мероприятие поручили проводить все тем же домоуправлениям и предприятиям, которые ранее эти карточки и выдали. В итоге на них просто ставили штамп «Перерегистрировано».

«Однако определенный результат это дало. В октябре было выдано на 97 тысяч карточек меньше, чем в предыдущем месяце. Но в эту цифру также входят погибшие в результате бомбардировок и артобстрелов, а также эвакуированные через Ладожское озеро. При общем числе выданных карточек по городу в 2,4 млн. штук, разница была не такая уж большая. Таким образом, ситуация в целом не изменилась». (Там же с.108).

В Ленинграде каждый день гремели взрывы и полыхали пожары, выли сирены воздушной тревоги. При утере карточек районные бюро должны были выдавать новые. Но «мода» на потерянные карточки стала расти, как снежный ком. «Спасаясь от обстрела, утерял», «Карточки остались в квартире, а дом разрушен», «Украли в суматохе» и т.п. – причины, которые указывали граждане в заявлениях. «Если в октябре районные бюро выдали взамен утерянных 4800 новых карточек, то в ноябре – уже около 13 000. В декабре предприимчивые питерцы «утеряли» уже 24 тысячи карточек. В итоге государство отреагировало тоже по-советски: повторную выдачу карточек просто запретили. Сделать это можно было лишь в редких случаях, да и то чуть ли не после личного приказа Жданова. Кроме того, вводилась практика прикрепления граждан к определенным магазинам, а на карточках появились дополнительные штампы типа «Продмаг №31» «. (Зефиров М.В. Дёгтев Д.М. «Всё для фронта? Как на самом деле ковалась победа», «АСТ Москва», 2009 г., с 330).

Конечно, все эти меры несколько сократили и усложнили незаконное получение карточек. Но наиболее предприимчивые люди за осенние месяцы успели создать некоторый запас продовольствия, который позволил многим из них не только пережить гибельную блокадную зиму, но и спекулировать продуктами питания на рынке. Так что больше всего пострадали как раз честные граждане, всецело доверившие свою судьбу государству.

На рынках цены на продукты держались высокие: молоко – 4 руб. литр, мясо – 26-28 руб., яйца – 15 руб., масло – 50 руб., но и за такие деньги его было не просто купить – выстраивались огромные очереди. Часто на базарах не было и овощей, даже картофеля и капусты. Строгие городские власти под давлением общественного мнения приказывали колхозникам установить «твердые цены» на продукты. Казалось, что скоро сбудется заветная мечта покупателя. Молоко отныне должно было стоить не более 2 руб. 50 коп., мясо – 18 руб. и т.д. Однако крестьяне отреагировали на это по-своему, – уничтожили продукты и попросту сбежали с базаров. В итоге рынки опустели, а торговля к августу 1941 г. продолжилась только ягодами и грибами, на которые твердых цен не установили. Молоко, яйца, масло и мясо практически исчезли полностью.

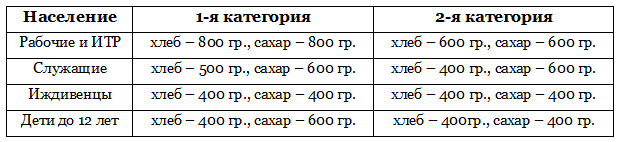

1 сентября постановлением правительства карточная система распределения продуктов была введена повсеместно. Правда, пока это касалось только хлеба, сахара и кондитерских изделий. Нормы и карточки на другие товары появились позднее. Все население делилось на две категории. В 1-ю вошли рабочие военной, нефтяной, металлургической, машиностроительной, химической промышленности, работники электростанций, железнодорожного и морского транспорта и др. Во 2-ю группу – рабочие и ИТР, служащие других отраслей промышленности и все остальные, не вошедшие в первую категорию. Им были установлены следующие дневные нормы отпуска хлеба и сахара:

Однако это же постановление разрешало местным властям параллельно с карточным распределением вести торговлю хлебом без карточек по повышенным ценам. Фактически карточная система сосуществовала параллельно с коммерческой торговлей. Насколько хлеб был политическим продуктом, говорят события осени 1943 г. В результате летних налетов Люфтваффе на города Поволжья, отправки зерна в освобожденные от немцев районы и плохого урожая, государству в ноябре почти повсеместно пришлось пойти на снижение норм выдачи хлеба по карточкам. В среднем – с 800 до 600 граммов в день для 1-й категории граждан.

В результате население стало проявлять массовое недовольство. По данным органов НКВД, в декабре имели место следующие высказывания граждан, подобные высказыванию механика летно-испытательной станции авиазавода №21 Кирясов: «Товарищ Сталин сказал, что войне скоро будет конец, так почему же убавляют нормы, значит, война будет продолжаться долго, народ и так голодает, а тут еще хлеб отнимают, многие люди будут пухнуть и умирать». Или сотрудницы планового отдела завода боеприпасов №558 Вагановой: «Вот тебе и победа, города опять отдаем, нормы на хлеб снизили, и скоро, по-видимому, давать не будут, значит, дела на фронте не из блестящих». (Там же с. 341).

В дальнейшем отказались и от регулирования цен на продукты на рынках. Это была крупная победа крестьян над советской властью! Недополученную же за последнее время прибыль колхозники просто заложили в цены, которые выросли в четыре-пять раз по сравнению с довоенными. Так, литр молока в октябре 1941 г. стоил уже 10 рублей вместо двух рублей в июне. Но и за таким дорогим продуктом теперь надо было стоять в очереди по 2-3 часа. В коммерческих магазинах пока тоже стояли большие очереди. Проанализировав ситуацию, вскоре государство решило, видимо, что у людей слишком много наличности. Поэтому 30 декабря 1941 г. был введен так называемый «военный налог», составлявший 12% от зарплаты.

«Впереди была зима, а между тем из-за нехватки рабочих рук в сельском хозяйстве убрать урожай 1941 г. не успели. Замаячила перспектива голода. Партийные власти решили бросить на уборку всех кого только можно. Так, Горьковский обком партии 26 сентября приказал «привлечь в порядке трудовой повинности для уборки сельскохозяйственных культур все трудоспособное сельское население, в том числе учащихся обоего пола, а также население городов и поселков городского типа, однако не в ущерб работе госучреждений и предприятий». Районные комитеты партии были обязаны разъяснить данное постановление населению и обеспечить его выход на уборку урожая». (Там же с. 334).

В конце 1941 г. были введены карточки на рыбу, крупы, мясо и макароны. Мяса, в среднем по стране, полагалось всего 1,2 кг на человека в месяц. Затем в 1942 г. во многих городах ввели нормирование на продажу населению керосина и соли. Нередко дефицит продуктов в магазинах объяснялся не только условиями военного времени, но и тем, что они по разным причинам не доходили до прилавков, а «чудесным образом» оказывались на рынках по баснословным ценам. Стоимость одной буханки сначала дошла до 200-250, а позднее и до 400 рублей! При этом зарплата квалифицированного рабочего на военном заводе составляла 800 рублей в месяц. Чуть больше – ставку в 1080 рублей – имели профессора. Но ведь существовали и совершенно мизерные оклады. Так, технички и гардеробщицы получали всего 100-130 рублей. В тоже время цена, к примеру, килограмма моркови на базарах в мае 1942 г. достигла почти 80 рублей!

Сотрудники милиции регулярно проводили оперативные мероприятия по изъятию спекулятивного хлеба, устанавливали пути его поступления на базары. Порой приходилось даже вести слежку за хлебными фургонами. Нехватка хлеба и другого продовольствия, безусловно, объяснялась не только его фактическим отсутствием. Хищения зерна происходили и на селе. «В некоторых колхозах администрация и прочие работники умудрялись расхищать по 50% урожая. При этом показатели урожайности искусственно занижались. Чем меньше указывалась урожайность с гектара, тем больше пшеницы было украдено… В ноябре 1943 г. был разоблачен колхоз им. 2-й пятилетки. Фактически отсыпая в «закрома Родины» только по 250-260 центнеров зерна, руководство вписывало в отчеты 400 центнеров. Базой «Заготзерно» выписывались фиктивные авансовые квитанции на приемку зерна… Рядовые колхозники, пухшие от голода, тащили поменьше, кто сколько мог. Но именно их чаше всего и ловили. Так, одна жительница города Лысково работала на складе зерна, перелопачивая пшеницу. Устав глядеть голодными глазами на это изобилие, она пришила к юбке два потайных кармана и выносила в них по нескольку щепоток зерна. Несчастная женщина была поймана и получила три года лишения свободы, несмотря на то, что на ее попечении находились трое малолетних детей». (Там же с. 336-337).

Несмотря на все принятые меры, избежать голода не удалось. Он, конечно, не везде имел трагические черты блокадного Ленинграда, но все же ощущался как в крупных городах, так и в сельской местности. В первую очередь люди недополучали хлеба, что усугублялось нехваткой и других продуктов. Постоянная нехватка продовольствия заставила горожан «по совместительству» стать крестьянами. Все газоны и клумбы возле домов весной 1942 г. были засеяны картошкой и капустой. Кто не успел захватить участок в городе, получал официально или занимал сам плантации в пригородах. Можно было также арендовать землю у граничащих с городом колхозов. Некоторые граждане нанимались в колхозы на сезонную работу за хлеб. В общем, выживали, как могли. Всё это, конечно, не могло не сказаться на здоровье людей…

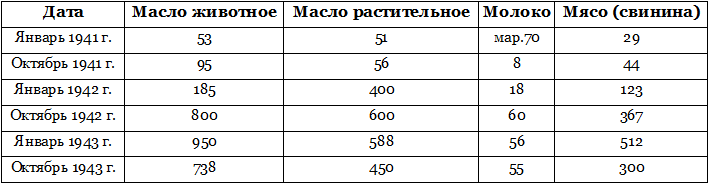

Инфляция в годы войны достигла огромных масштабов. Об этом свидетельствует рост цен на основные продукты питания. Если в январе 1942 г. килограмм картофеля на рынках Горького в среднем стоил 1 руб. 60 коп., то через год – уже 12, а в январе 1943 г. – 40 руб.! Стоимость килограмма свежей капусты выросла с 3 руб. 70 коп. в январе 1941 г. до 20 рублей в январе 1942 г., а через год возросла еще вдвое. Лук подорожал с 3 руб. 50 коп. до соответственно – 14 и 78 рублей. Десяток яиц в январе 1941 г. в среднем стоил 16 руб., в январе 1942 г. – 52 руб., а в январе 1943 г. – уже 190 руб.! Но самым рекордным был рост цен на животное и растительное масло, молоко и мясо (руб./кг.):

Таким образом, наиболее высокие цены на продовольствие имели место в конце 1942 г. – начале 1943 г. Затем по некоторым товарам наметилось снижение, но по сравнению с началом войны рост цен все равно остался высоким. Больше всего поражает рост цен на сливочное масло и молоко, подорожавшие за указанный период в 14 раз! Впрочем, здесь были упомянуты только товары первой необходимости, а в дефиците были и многие другие. Например, шампанское к 1943 г. подорожало в среднем до 160 рублей за литр. Но самым дорогим продуктом, обогнавшим всех «конкурентов», конечно же, была водка. Стоимость одной бутылки на рынке к середине войны достигала астрономической суммы в 1000 рублей! То есть даже месячной зарплаты квалифицированного рабочего было недостаточно, чтобы купить ее. Но раз установилась такая цена, значит, был и спрос.

В дефиците были не только продукты питания – постоянно не хватало и промтоваров. Профессор Добротвор описывает интересный случай, увиденный им 3 июня 1942 г. в центре Горького: «Дикая картина около универмага. Там сегодня выдают шерстяную материю. Это зверинец спекулянтов всякого рода. Один купил отрез на костюм за 900 руб. и тут же продал за 3500 руб. Около магазина драка. 50 милиционеров, но не для порядка, а чтобы тоже получить материал. Вакханалия спекуляции и блата. Жутко честному человеку». («Забвению не подлежит. Страницы нижегородской истории 1941-1945 годы», Н. Новгород, 1995 г., с. 528).

Наиболее голодными в СССР стали 1944-1946 гг. Это потом в художественных фильмах и литературе весну победного 45-го года будут изображать оптимистическим и счастливым временем. Вот выдержки из писем учащихся Работкинского сельскохозяйственного техникума, о содержании которых стало известно даже на самом высшем уровне. В частности, информация дошла до заместителя председателя советского правительства Микояна А.И. Изголодавшиеся учащиеся писали:

«11.4.45 г. …Начиная с 1 числа, в техникуме не давали ни разу хлеба, все студенты слегли, некоторые начали опухать. Занятия прекратились, но отпуска не дают. Все очень ослабли.

9.4.45 г. …Совершенно ослабли. Вот уже 9 число, но нам хлеба еще не давали ни разу, не знаем когда будет. Да притом у нас нет ни картошки, ни денег, пришел «капут».

10.4.45 г. …13 дней живем без хлеба. В нашей группе две девушки опухли. Дров в техникуме нет, воды тоже, в связи с этим завтрак бывает в обед – одна свеклина, а обед – в ужин, ужина совсем не бывает. В техникуме сейчас такой беспорядок, такое волнение, студенты вовсю бунтуют.

11.4.45 г. …Хлеба не давали ни грамма с 1 апреля. Студенты даже не могут ходить, а лежат на постели еле живые. Сейчас мы не учимся и не работаем, сидим в своей комнате. Когда будут давать хлеб, неизвестно». (Зефиров М.В. Дёгтев Д.М. «Всё для фронта? Как на самом деле ковалась победа», «АСТ Москва», 2009 г., с 342).