Какой моносахарид содержится в атф

Углеводы. Углеводы, или сахариды, подразделяются на моносахариды, дисахариды и полисахариды.

Моносахариды (простые сахара) состоят из одной молекулы, содержащей от 3 до 6 атомов углерода. Дисахариды – соединения, образованные из двух моносахаридов. Полисахариды являются высокомолекулярными веществами, состоящими из большого числа (от нескольких десятков до нескольких десятков тысяч) моносахаридов.

Разнообразные углеводы в больших количествах содержатся в организмах. Рассмотрим их основные функции. Одна из важнейших – энергетическая: именно углеводы служат основным источником энергии для организма. Среди моносахаридов это фруктоза, широко встречающаяся в растениях (прежде всего в плодах), и особенно глюкоза (при расщеплении одного ее грамма выделяется 17,6 кДж энергии). Глюкоза содержится в плодах и других частях растений, в крови, лимфе, тканях животных.

Из дисахаридов необходимо выделить сахарозу (тростниковый или свекловичный сахар), состоящую из глюкозы и фруктозы, и лактозу (молочный сахар), образованную соединением глюкозы и галактозы. Сахароза содержится в растениях (в основном в плодах), а лактоза – в молоке. Они играют важнейшую роль в питании животных и человека.

Большое значение в энергетических процессах имеют такие полисахариды, как крахмал и гликоген, мономером которых выступает глюкоза. Они представляют собой резервные вещества растений и животных соответственно. При наличии в организме большого количества глюкозы она используется для синтеза этих веществ, которые накапливаются в клетках тканей и органов. Так, крахмал в больших количествах содержится в плодах, семенах, клубнях картофеля; гликоген – в печени, мышцах. По мере необходимости данные вещества расщепляются, поставляя глюкозу в различные органы и ткани организма.

Столь же важна и структурная функция углеводов. Например, такие моносахариды, как дезоксирибоза и рибоза, участвуют в формировании нуклеотидов. Различные углеводы входят в состав клеточных стенок (целлюлоза у растений, хитин у грибов).

Липиды (жиры) – органические вещества, нерастворимые в воде (гидрофобные), но хорошо растворяющиеся в органических растворителях (хлороформе, бензине и др.). Их молекула состоит из глицерина и жирных кислот. Разнообразие последних и обусловливает многообразие липидов. В мембранах клеток широко встречаются фосфолипиды (содержащие, кроме жирных, остаток фосфорной кислоты) и гликолипиды (соединения липидов и сахаридов).

Функции липидов – структурная, энергетическая и защитная.

Структурной основой клеточной мембраны выступает бимолекулярный (образованный из двух слоев молекул) слой липидов, в который встроены молекулы разнообразных белков (см. главу 4).

При расщеплении 1 г жиров выделяется 38,9 кДж энергии, что примерно вдвое больше, чем при расщеплении 1 г углеводов или белков. Жиры могут накапливаться в клетках разных тканей и органов (печени, подкожной клетчатке у животных, семенах у растений), в больших количествах образуя значительный запас «топлива» в организме.

Обладая плохой теплопроводностью, жиры играют важную роль в защите от переохлаждения (например, слои подкожного жира у китов и ластоногих).

АТФ (аденозинтрифосфат). Он служит в клетках универсальным энергоносителем. Энергия, выделяющаяся при расщеплении органических веществ (жиры, углеводы, белки и т. д.), не может использоваться непосредственно для выполнения какой-либо работы, а запасается первоначально в форме АТФ.

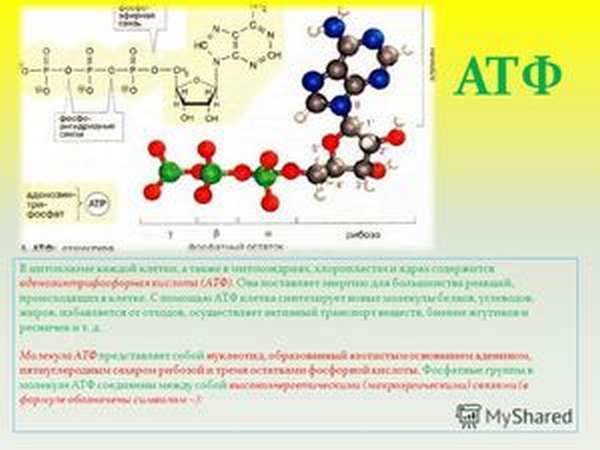

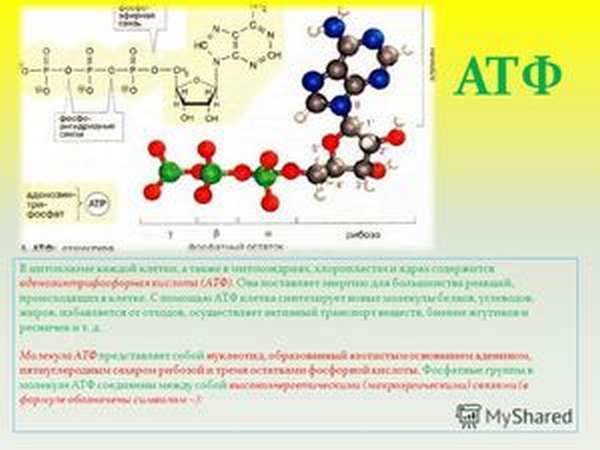

Аденозинтрифосфат состоит из азотистого основания аденина, рибозы и трех молекул (а точнее, остатков) фосфорной кислоты (рис. 4).

Рис. 4. Состав молекулы АТФ [1]

При отщеплении одного остатка фосфорной кислоты образуется АДФ (аденозиндифосфат) и высвобождается около 30 кДж энергии, которая расходуется на выполнение какой-либо работы в клетке (например, сокращение мышечной клетки, процессы синтеза органических веществ и т. д.):

АТФ + H2O ? АДФ + H3PO4 + 30 кДж.

Так как запас АТФ в клетке ограничен, он постоянно восстанавливается за счет энергии, выделяющейся при расщеплении других органических веществ; восстановление АТФ происходит путем присоединения молекулы фосфорной кислоты к АДФ:

Энергия

?

АДФ + H3PO4 – АТФ + H2O.

Таким образом, в биологическом преобразовании энергии можно выделить два основных этапа:

1. синтез АТФ – запасание энергии в клетке;

2. высвобождение запасенной энергии (в процессе расщепления АТФ) для совершения работы в клетке.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

| Аденозинтрифосфат | |

|---|---|

| Сокращения | АТФ (англ. ATP) |

| Хим. формула | C10H16N5O13P3 |

| Молярная масса | 507,18 г/моль |

| Температура | |

| • разложения | 144 °C[1] |

| Растворимость | |

| • в воде | растворимость в воде (20 °C) — 5 г/100 мл |

| Рег. номер CAS | 56-65-5 |

| PubChem | 5957 |

| Рег. номер EINECS | 200-283-2 |

| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2C3OC(OP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)C(O)C3O |

| InChI | 1S/C10H16N5O13P3/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 ZKHQWZAMYRWXGA-KQYNXXCUSA-N |

| ChEBI | 15422 |

| ChemSpider | 5742 |

| Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. | |

| Медиафайлы на Викискладе | |

3D-молекула аденозинтрифосфорной кислоты (GIF)

Аденозинтрифосфа́т или Аденозинтрифосфорная кислота (сокр. АТФ, англ. АТР) — нуклеозидтрифосфат, имеющий большое значение в обмене энергии и веществ в организмах. АТФ — универсальный источник энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых системах, в частности для образования ферментов. Открытие вещества произошло в 1929 году группой учёных Гарвардской медицинской школы — Карлом Ломаном, Сайрусом Фиске и Йеллапрагадой Суббарао[2], а в 1941 году Фриц Липман показал, что АТФ является основным переносчиком энергии в клетке[3].

Химические свойства[править | править код]

Структура аденозинтрифосфорной кислоты

Систематическое наименование АТФ:

9-β-D-рибофуранозиладенин-5′-трифосфат, или

9-β-D-рибофуранозил-6-амино-пурин-5′-трифосфат.

Химически АТФ представляет собой трифосфорный эфир аденозина, который является производным аденина и рибозы.

Пуриновое азотистое основание — аденин — соединяется β-N-гликозидной связью с 1′-углеродом рибозы. К 5′-углероду рибозы последовательно присоединяются три молекулы фосфорной кислоты, обозначаемые соответственно буквами: α, β и γ.

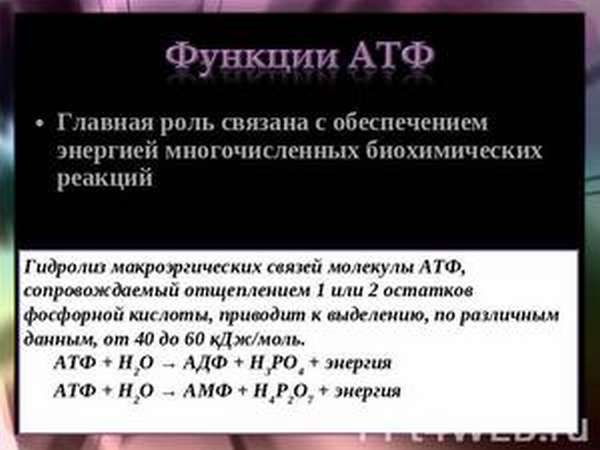

АТФ относится к так называемым макроэргическим соединениям, то есть к химическим соединениям, содержащим связи, при гидролизе которых происходит освобождение значительного количества энергии. Гидролиз макроэргических связей молекулы АТФ, сопровождаемый отщеплением 1 или 2 остатков фосфорной кислоты, приводит к выделению, по различным данным, от 40 до 60 кДж/моль.

АТФ + H2O → АДФ + H3PO4 + энергия

АТФ + H2O → АМФ + H4P2O7 + энергия

Высвобождённая энергия используется в разнообразных процессах, протекающих с затратой энергии.

Роль в организме[править | править код]

Главная роль АТФ в организме связана с обеспечением энергией многочисленных биохимических реакций. Являясь носителем двух высокоэнергетических связей, АТФ служит непосредственным источником энергии для множества энергозатратных биохимических и физиологических процессов. Всё это реакции синтеза сложных веществ в организме: осуществление активного переноса молекул через биологические мембраны, в том числе и для создания трансмембранного электрического потенциала; осуществления мышечного сокращения.

Помимо энергетической, АТФ выполняет в организме ещё ряд других не менее важных функций:

- Вместе с другими нуклеозидтрифосфатами АТФ является исходным продуктом при синтезе нуклеиновых кислот.

- Кроме того, АТФ отводится важное место в регуляции множества биохимических процессов. Являясь аллостерическим эффектором ряда ферментов, АТФ, присоединяясь к их регуляторным центрам, усиливает или подавляет их активность.

- АТФ является также непосредственным предшественником синтеза циклического аденозинмонофосфата — вторичного посредника передачи в клетку гормонального сигнала.

- Также известна роль АТФ в качестве медиатора в синапсах и сигнального вещества в других межклеточных взаимодействиях (пуринергическая передача сигнала).

Пути синтеза[править | править код]

В организме АТФ синтезируется путём фосфорилирования АДФ:

АДФ + H3PO4 + энергия → АТФ + H2O.

Фосфорилирование АДФ возможно тремя способами:

- субстратное фосфорилирование,

- окислительное фосфорилирование,

- фотофосфорилирование в процессе фотосинтеза у растений.

В первых двух способах используется энергия окисляющихся веществ. Основная масса АТФ образуется на мембранах митохондрий в ходе окислительного фосфорилирования H-зависимой АТФ-синтазой. Субстратное фосфорилирование АДФ не требует участия мембранных ферментов, оно происходит в цитоплазме в процессе гликолиза или путём переноса фосфатной группы с других макроэргических соединений.

Реакции фосфорилирования АДФ и последующего использования АТФ в качестве источника энергии образуют циклический процесс, составляющий суть энергетического обмена.

В организме АТФ является одним из самых часто обновляемых веществ; так, у человека продолжительность жизни одной молекулы АТФ менее 1 мин. В течение суток одна молекула АТФ проходит в среднем 2000—3000 циклов ресинтеза (человеческий организм синтезирует около 40 кг АТФ в день, но содержит в каждый конкретный момент примерно 250 г), то есть запаса АТФ в организме практически не создаётся, и для нормальной жизнедеятельности необходимо постоянно синтезировать новые молекулы АТФ.

См. также[править | править код]

- Фосфорилирование

- Гликолиз

- Цикл Кребса

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Voet D, Voet JG. Biochemistry Vol 1 3rd ed (неопр.). — Wiley: Hoboken, NJ., 2004. — ISBN 978-0-471-19350-0.

- Lodish, H, Berk A, Matsudaira P, Kaiser CA, Krieger M, Scott MP, Zipursky SL, Darnell J. Molecular Cell Biology, 5th ed (неопр.). — New York: WH Freeman, 2004. — ISBN 9780716743668.

Важнейшим веществом в клетках живых организмов является аденозинтрифосфорная кислота или аденозинтрифосфат. Если ввести аббревиатуру этого названия, то получим АТФ (англ. ATP). Это вещество относится к группе нуклеозидтрифосфатов и играет ведущую роль в процессах метаболизма в живых клетках, являясь для них незаменимым источником энергии.

Важнейшим веществом в клетках живых организмов является аденозинтрифосфорная кислота или аденозинтрифосфат. Если ввести аббревиатуру этого названия, то получим АТФ (англ. ATP). Это вещество относится к группе нуклеозидтрифосфатов и играет ведущую роль в процессах метаболизма в живых клетках, являясь для них незаменимым источником энергии.

Первооткрывателями АТФ стали учёные-биохимики гарвардской школы тропической медицины — Йеллапрагада Суббарао, Карл Ломан и Сайрус Фиске. Открытие произошло в 1929 году и стало главной вехой в биологии живых систем. Позднее, в 1941 году, немецким биохимиком Фрицем Липманом было установлено, что АТФ в клетках является основным переносчиком энергии.

Строение АТФ

Эта молекула имеет систематическое наименование, которое записывается так: 9-β-D-рибофуранозиладенин-5-трифосфат, или 9-β-D-рибофуранозил-6-амино-пурин-5-трифосфат. Какие соединения входят в состав АТФ? Химически она представляет собой трифосфорный эфир аденозина — производного аденина и рибозы. Это вещество образуется путём соединения аденина, являющегося пуриновым азотистым основанием, с 1-углеродом рибозы при помощи β-N-гликозидной связи. К 5-углероду рибозы затем последовательно присоединяются α-, β- и γ-молекулы фосфорной кислоты.

Это интересно: немембранные органоиды клетки, их особенности.

Таким образом, молекула АТФ содержит такие соединения, как аденин, рибозу и три остатка фосфорной кислоты. АТФ — это особое соединение, содержащее связи, при гидролизе которых высвобождается большое количество энергии. Такие связи и вещества называются макроэргическими. Во время гидролиза этих связей молекулы АТФ происходит выделение количества энергии от 40 до 60 кДж/моль, при этом данный процесс сопровождается отщеплением одного или двух остатков фосфорной кислоты.

Таким образом, молекула АТФ содержит такие соединения, как аденин, рибозу и три остатка фосфорной кислоты. АТФ — это особое соединение, содержащее связи, при гидролизе которых высвобождается большое количество энергии. Такие связи и вещества называются макроэргическими. Во время гидролиза этих связей молекулы АТФ происходит выделение количества энергии от 40 до 60 кДж/моль, при этом данный процесс сопровождается отщеплением одного или двух остатков фосфорной кислоты.

Вот как записываются эти химические реакции:

- 1). АТФ + вода→АДФ + фосфорная кислота + энергия,

- 2). АДФ + вода→АМФ + фосфорная кислота + энергия.

Энергия, высвобожденная в ходе указанных реакций, используется в дальнейших биохимических процессах, требующих определённых энергозатрат.

Это интересно: примером рационального природопользования является что?

Роль АТФ в живом организме. Её функции

Какую функцию выполняет АТФ? Прежде всего, энергетическую. Как уже было выше сказано, основной ролью аденозинтрифосфата является энергообеспечение биохимических процессов в живом организме. Такая роль обусловлена тем, что благодаря наличию двух высокоэнергетических связей, АТФ выступает источником энергии для многих физиологических и биохимических процессов, требующих больших энергозатрат. Такими процессами являются все реакции синтеза сложных веществ в организме. Это, прежде всего, активный перенос молекул через клеточные мембраны, включая участие в создании межмембранного электрического потенциала, и осуществление сокращения мышц.

Кроме указанной, перечислим ещё несколько, не менее важных, функций АТФ, таких, как:

-

медиатор в синапсах и сигнальное вещество в других межклеточных взаимодействиях (функция пуринергической передачи сигнала),

медиатор в синапсах и сигнальное вещество в других межклеточных взаимодействиях (функция пуринергической передачи сигнала), - регуляция различных биохимических процессов, таких, как усиление или подавление активности ряда ферментов путём присоединения к их регуляторным центрам (функция аллостерического эффектора),

- участие в синтезе циклического аденозинмонофосфата (АМФ), являющегося вторичным посредником в процессе передачи гормонального сигнала в клетку (в качестве непосредственного предшественника в цепочке синтеза АМФ),

- участие вместе с другими нуклеозидтрифосфатами в синтезе нуклеиновых кислот (в качестве исходного продукта).

Как образуется АТФ в организме?

Синтез аденозинтрифосфорной кислоты идёт постоянно, т. к. энергия организму для нормальной жизнедеятельности нужна всегда. В каждый конкретный момент содержится совсем немного этого вещества — примерно 250 граммов, которые являются «неприкосновенным запасом» на «чёрный день». Во время болезни идёт интенсивный синтез этой кислоты, потому что требуется много энергии для работы иммунной и выделительной систем, а также системы терморегуляции организма, что необходимо для эффективной борьбы с начавшимся недугом.

В каких клетках АТФ больше всего? Это клетки мышечной и нервной тканей, поскольку в них наиболее интенсивно идут процессы энергообмена. И это очевидно, ведь мышцы участвуют в движении, требующем сокращения мышечных волокон, а нейроны передают электрические импульсы, без которых невозможна работа всех систем организма. Поэтому так важно для клетки поддерживать неизменный и высокий уровень аденозинтрифосфата.

Каким же образом в организме могут образовываться молекулы аденозинтрифосфата? Они образуются путём так называемого фосфорилирования АДФ (аденозиндифосфата). Эта химическая реакция выглядит следующим образом:

АДФ + фосфорная кислота + энергия→АТФ + вода.

Фосфорилирование же АДФ происходит при участии таких катализаторов, как ферменты и свет, и осуществляется одним из трёх способов:

-

фотофосфорилирование (фотосинтез у растений) ,

фотофосфорилирование (фотосинтез у растений) , - окислительное фосфорилирование АДФ Н-зависимой АТФ-синтáзой, в результате которого основная масса аденозинтрифосфата образуется на мембранах митохондрий клеток (связано с дыханием клетки),

- субстратное фосфорилирование в цитоплазме клетки в процессе гликолиза или путём переноса фосфатной группы с других макроэргических соединений, не требующее участия мембранных ферментов.

Как окислительное, так и субстратное фосфорилирование использует энергию веществ, окисляющихся в процессе такого синтеза.

Вывод

Аденозинтрифосфорная кислота — это наиболее часто обновляемое вещество в организме. Сколько в среднем живёт молекула аденозинтрифосфата? В теле человека, например, продолжительность её жизни составляет менее одной минуты, поэтому одна молекула такого вещества рождается и распадается до 3000 раз за сутки. Поразительно, но в течение дня человеческий организм синтезирует около 40 кг этого вещества! Настолько велики потребности в этом «внутреннем энергетике» для нас!

Весь цикл синтеза и дальнейшего использования АТФ в качестве энергетического топлива для процессов обмена веществ в организме живого существа представляет собой саму суть энергетического обмена в этом организме. Таким образом, аденозинтрифосфат является своего рода «батарейкой», обеспечивающей нормальную жизнедеятельность всех клеток живого организма.

Тест по теме: «Молекулярный уровень жизни» Вариант 1

1.Сходство элементарного состава клетки и тел неживой природы свидетельствует…

А — о материальном единстве живой и неживой природы

Б — о зависимости живой природы от неживой

В — о изменении живой природы под влиянием факторов среды

Г — о их сложном химическом составе

2.На каком уровне организации жизни существует сходство между органическим миром и неживой природой?

А — на тканевом

Б — на молекулярном

В — на клеточном

Г — на атомном

3.Необходимим для всех химических реакций веществом в клетке, играющим роль растворителя большинства веществ, является…

А — поленуклеотид

Б — полипептид

В — вода

Г — полисахарид

4.Вода составляет значительную часть клетки, она…

А — регулирует процессы жизнедеятельности

Б — обеспечивает клетку энергией

В — придает клетке упругость

Г — способствует делению клетки

5.какую долю в среднем составляет в клетке вода?

А — 80% В — 1% Б — 20%

6.Вещества, хорошо растворимые в воде называются:

А — гидрофильные В — амфифильные Б — гидрофобные

7.Какие ионы обеспечивают проницаемость клеточных мембран?

А — Ca2+ Б — Na+ K+ Cl- В — Zn2+ Г- Mg2+

8.В состав какого жизненно важного соединения входит железо?

А — хлорофилла В — ДНК

Б — гемоглобина Г — РНК

9.какое химическое соединение играет большую роль в поддержании осмотического давления в клетке?

А — белок В — NaCl

Б — АТФ Г — Жир

10.как называется органическое вещество, в молекулах которого содержатся атомы С,О,Н, выполняющее энергетическую и строительную функцию?

А — нуклеиновая кислота В — белок

Б — углевод Г — АТФ

11.какие углеводы относятся к полимерам?

А — моносахариды Б — дисахариды В — полисахариды

12.к группе моносахаридов относят:

А – глюкозу Б – сахарозу В — целлюлозу

13.какие из углеводов нерастворимы в воде?

А — глюкоза, фруктоза Б — рибоза, дезоксирибоза В — крахмал

14.какие полисахариды характерны для живой клетки?

А — целлюлоза Б – крахмал В — гликоген, хитин

15.молекулы жиров образуются:

А — из глицерина, высших карбоновых кислот В — из глюкозы

Б — из аминокислот, воды Г — из этилового спирта, высших карбоновых кислот

16.жиры выполняют в клетке функцию:

А — транспортную В — энергетическую

Б — каталитическую Г — информационную

17.к каким соединениям по отношению к воде относятся липиды?

А — гидрофильным Б — гидрофобным

18.какое значение имеют жиры у животных?

А — структура мембран В — теплорегуляция

Б — источник энергии Г — источник воды Д — все перечисленное

19.в каких растворителях жиры растворимы?

А — вода Б — спирт, эфир, бензин

20.мономерами белков являются:

А — нуклеотиды В — аминокислоты

Б — глюкоза Г — жиры

Тест по теме: «Молекулярный уровень жизни» Вариант 2

1. важнейшее органическое вещество, входящее в состав клеток всех царств живой природы, обладающее первичной линейной конфигурацией, относится:

А — к полисахаридам В — к липидам

Б — к АТФ Г — к полипептидам

2.сколько из известных аминокислот участвуют в синтезе белков?

А-20 Б-23 В-100

3.какую функцию белки не выполняют в клетке?

А — информационную В — каталитическую

Б — растворителя Г — запасающую

4.молекулы белков, связывающие и обезвреживающие чужеродные данной клетке вещества, выполняют функцию…

А — защитную В — энергетическую

Б — каталитическую Г — транспортную

5.какая часть молекул аминокислот отличает их друг от друга?

А — радикал Б – аминогруппа В — карбоксильная группа

6.посредством какой химической связи соединены между собой аминокислоты в молекуле белка первичной структуры?

А — дисульфидной В — водородной

Б — пептидной Г — ионной

7.как называется обратимый процесс нарушения структуры одного из важнейших органических соединений клетки, происходящий под влиянием физических и химических факторов?

А — полимеризация глюкозы В — денатурация белка

Б — удвоение ДНК Г — окисление жиров

8.какие соединения входят в состав АТФ?

А — азотистое основание аденин, углевод рибоза,3 молекулы фосфорной кислоты

Б — азотистое основание гуанин, сахар фруктоза, остаток фосфорной кислоты.

В — рибоза, глицерин и какая-либо аминокислота

9.Какова роль молекул АТФ в клетке?

А — обеспечивают транспортную функцию В — передают наследственную информацию

Б — обеспечивают процессы жизнедеятельности энергией Г — ускоряют биохимические реакции

10.мономерами нуклеиновых кислот являются:

А — аминокислоты В — жиры

Б — нуклеотиды Г — глюкоза

11.какие вещества входят в состав нуклеотида?

А – аминокислота, глюкоза

Б — азотистое основание, сахар пектоза, остаток фосфорной кислоты

В — глицерин, остаток фосфорной кислоты, углевод

Г — углевод пектоза,3остатка фосфорной кислоты, аминокислота.

12.К какому классу химических веществ относится рибоза?

А — белок Б — липид В — углевод

13.какой нуклеотид не входит в состав молекулы ДНК?

А — адениловый В — уридиловый

Б — гуаниловый Г — тимидиловый

14.какая из нуклеиновых кислот имеет наибольшую длину и молекулярную массу?

А — ДНК Б — РНК

15.РНК представляет собой:

А — нуклеотид, содержащий две богатые энергией связи

Б — молекулу, имеющую форму двойной спирали, цепи которой соединены водородными связями

В — одиночную спираль

Г — длинную полипептидную цепь.

16.нуклеиновые кислоты выполняют в клетке функцию:

А — каталитическую В — строительную

Б — энергетическую Г- информационную

17.чему соответствует информация одного триплета ДНК?

А — аминокислоте Б — белку В — гену

18.индивидуальныеразличия организмов обусловлены:

А — ДНК,РНК В — жирами и углеводами

Б — нуклеиновыми кислотами и белками

19.гуаниловому нуклеотиду комплементарен нуклеотид:

А — тимидиловый В — цитидиловый

Б — адениловый Г — уридиловый

20.процесс удвоения молекул ДНК называется:

А — репликацией В — транскрипцией

Б — комплементарностью Г — трансляцией.

Ответы:

1.1-а 2.1-г

1.2-г 2.2-а

1.3-в 2.3-б

1.4-в 2.4-а

1.5-а 2.5-а

1.6-а 2.6-б

1.7-б 2.7-в

1.8-б 2.8-а

1.9-в 2.9-б

1.10-б 2.10-б

1.11-в 2.11-б

1.12-а 2.12-в

1.13-в 2.13-в

1.14-в 2.14-а

1.15-а 2.15-б

1.16-в 2.16-г

1.17-б 2.17-а

1.18-д 2.18-б

1.19-б 2.19-в

1.20-в 2.20-а