Какое вещество содержится в костях

Запрос «Кости» перенаправляется сюда. У терминов «Кость» и «Кости» существуют и другие значения.

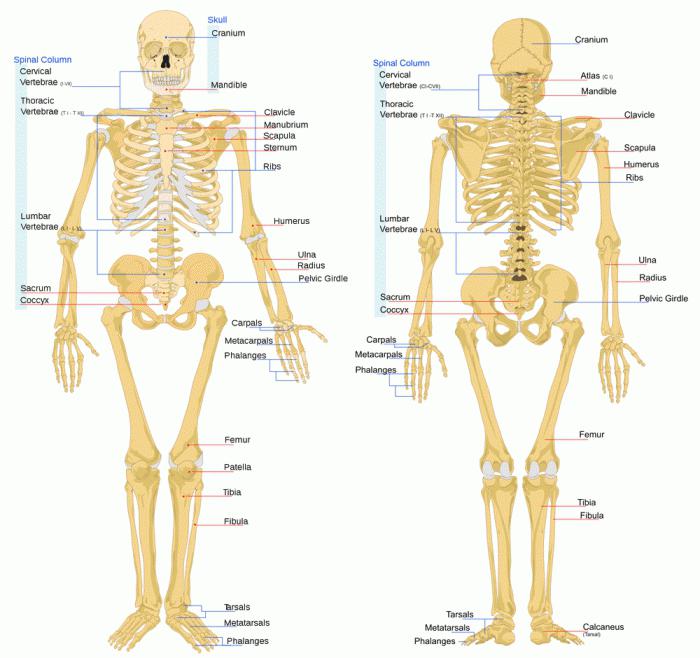

Кость — твёрдый орган позвоночных животных. Состоит из нескольких тканей, важнейшей из которых является костная. Кость выполняет опорно-механическую и защитную функции, является составной частью эндоскелета позвоночных, производит красные и белые кровяные клетки, сохраняет минералы. Костная ткань — одна из разновидностей плотной соединительной ткани.

Кости обладают большим разнообразием форм и размеров, зависящих от функции конкретной кости. Каждая обладает сложной структурой, благодаря чему они достаточно лёгкие, но при этом жёсткие и прочные. Кость может включать в свою структуру: костный мозг, эндост, надкостницу, нервы, кровеносные сосуды, хрящи.

Кости состоят из различных клеток костной ткани: остеобласты участвуют в создании и минерализации костей, остеоциты поддерживают структуру, а остеокласты обеспечивают резорбцию костной ткани. Минерализованная матрица костной ткани имеет органическую составляющую в основном из коллагена и неорганическую составляющую костной ткани из различных солей.

В человеческом теле, при рождении, более 270 костей, но многие из них срастаются в процессе роста, оставляя в общей сложности 206 отдельных костей во взрослом организме (не считая многочисленные мелкие сесамовидные кости). Бедренная кость — самая большая кость в теле человека, самая маленькая — стремя в среднем ухе.

Химический состав кости[править | править код]

Костное вещество состоит из органических (оссеин) — 1/3 и неорганических (2/3) (Главным образом солей кальция, 95%) веществ.

В состав костей входят как органические, так и неорганические вещества; количество первых тем больше, чем моложе организм; в связи с этим кости молодых животных отличаются гибкостью и мягкостью, а кости взрослых — твёрдостью. Отношение между обеими составными частями представляет различие в разных группах позвоночных; так, в кости рыб, особенно глубоководных, содержание минеральных веществ относительно мало, и они отличаются мягким волокнистым строением.

У взрослого человека количество минеральных составных частей (главным образом, гидроксиапатита[1]) составляет около 60—70 % веса кости, а органическое вещество (главным образом коллаген тип I) — 30—40 %. Кости имеют большую прочность и громадное сопротивление сжатию, чрезвычайно долго противостоят разрушению и принадлежат к числу самых распространённых остатков ископаемых животных. При прокаливании кость теряет органическое вещество, но сохраняет свою форму и строение; подвергая кость действию кислоты (например соляной), можно растворить минеральные вещества и получить гибкий органический (коллагеновый) остов кости[2].

При сжигании кость чернеет с выделением углерода, который остаётся после разложения органических веществ. При дальнейшем выгорании углерода получается белый твёрдый хрупкий остаток.

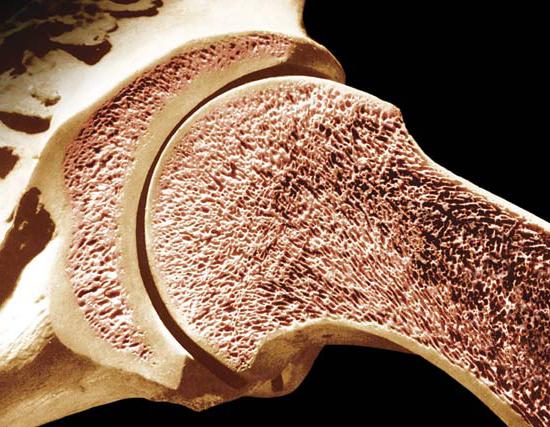

У пожилых людей в костях увеличивается доля минеральных веществ, из-за этого их кости становятся более хрупкими (остеопороз).

Клеточное строение[править | править код]

Микроскопическая структура кости

По микроскопическому строению костное вещество представляет особый вид соединительной ткани (в широком смысле слова), костную ткань, характерные признаки которой: твёрдое, пропитанное минеральными солями волокнистое межклеточное вещество и звездчатые, снабжённые многочисленными отростками, клетки.

Основу кости составляют коллагеновые волокна, окруженные кристаллами гидроксиапатита, которые слагаются в пластинки. Пластинки эти в костном веществе частью располагаются концентрическими слоями вокруг длинных разветвляющихся каналов (Гаверсовы каналы), частью лежат между этими системами, частью обхватывают целые группы их или тянутся вдоль поверхности кости. Гаверсов канал в сочетании с окружающими его концентрическими костными пластинками считается структурной единицей компактного вещества кости — остеоном. Параллельно поверхности этих пластинок в них расположены слои маленьких звездообразных пустот, продолжающихся в многочисленные тонкие канальцы — это так называемые «костные тельца», в которых находятся костные клетки, дающие отростки в канальцы. Канальцы костных телец соединяются между собой и с полостью Гаверсовых каналов, внутренними полостями и надкостницей, и таким образом вся костная ткань оказывается пронизанной непрерывной системой наполненных клетками и их отростками полостей и канальцев, по которым и проникают необходимые для жизни кости питательные вещества. По Гаверсовым каналам проходят тонкие кровеносные сосуды (обычно артерия и вена); стенка Гаверсова канала и наружная поверхность кровеносных сосудов одеты тонким слоем эндотелия, а промежутки между ними служат лимфатическими путями кости. Губчатое костное вещество не имеет Гаверсовых каналов.

Костная ткань рыб представляет некоторые отличия: Гаверсовых каналов здесь нет, а канальцы костных телец сильно развиты.

Остеобласты[править | править код]

Остеобласты — молодые остеобразующие клетки костей (диаметр 15-20 мкм), которые синтезируют межклеточное вещество — матрикс. По мере накопления межклеточного вещества остеобласты замуровываются в нём и становятся остеоцитами. Родоначальником являются адвентициальные клетки.

Остеоциты[править | править код]

Остеоциты — клетки костной ткани позвоночных животных и человека, значительно или полностью утратившие способность синтезировать органический компонент матрикса.

Они имеют отростчатую форму, округлое плотное ядро и слабобазофильную цитоплазму. Органоидов мало, клеточного центра нет — клетки утратили способность к делению. Они располагаются в костных полостях, или лакунах, повторяющих контуры остеоцита, и имеют длину 22-25 мкм, а ширину 6-14 мкм. Во все стороны от лакун отходят слегка ветвящиеся канальцы костных полостей, анастомозирующие (сообщающиеся) между собой и с периваскулярными пространствами сосудов, идущих внутри кости. В пространстве между отростками остеоцитов и стенками канальцев содержится тканевая жидкость, движению которой способствуют «пульсирующие» колебания остеоцитов и их отростков. Остеоциты — единственная живая и активно функционирующая клетка в зрелой костной ткани, их роль заключается в стабилизации органического и минерального состава кости, обмене веществ (в том числе в транспортировке ионов Са из кости в кровь и обратно). Костная ткань, не содержащая живых остеоцитов, быстро разрушается.

Остеокласты[править | править код]

Клетки гематогенного происхождения, образующиеся из моноцитов. Может содержать от 2 до 50 ядер. Организация остеокласта адаптирована к разрушению кости. В сочетании с остеобластами, остеокласты контролируют количество костной ткани (остеобласты создают новую костную ткань, а остеокласты разрушают старую)

Строение кости[править | править код]

Принципиальная схема строения трубчатой кости

В скелете человека различают по форме длинные, короткие, плоские и смешанные кости, также есть кости пневматические и сесамовидные. Расположение костей в скелете связано с выполняемой ими функцией: «Кости построены так, что при наименьшей затрате материала обладают наибольшей крепостью, легкостью, по возможности уменьшая влияние толчков и сотрясений» (П. Ф. Лесгафт).

Длинные кости, ossa longa, имеют вытянутую, трубчатую среднюю часть, называемую диафизом, diaphysis, состоящую из компактного вещества. Внутри диафиза имеется костномозговая полость, cavitas medullaris, с жёлтым костным мозгом. На каждом конце длинной кости находится эпифиз, epiphysis, заполненный губчатым веществом с красным костным мозгом. Между диафизом и эпифизом располагается метафиз, metaphysis. В период роста кости здесь находится хрящ, который позже окостеневает. Длинные трубчатые кости составляют в основном скелет конечностей. Костные выступы на эпифизах, которые являются местом прикрепления мышц и связок, называются апофизами (apophysis).

Плоские кости, ossa plana, состоят из тонкого слоя губчатого вещества, покрытого снаружи компактным веществом. Они различны по происхождению: лопатка и тазовая кость развиваются из хряща, а плоские кости крыши черепа — из соединительной ткани.

Короткие кости, ossa brevia, состоят из губчатого вещества, покрытого снаружи тонким слоем компактного вещества. Одной большой костно-мозговой полости эти кости не имеют. Красный костный мозг располагается в мелких губчатых ячейках, разделённых костными балками. Короткие кости запястья и предплюсны способствуют большей подвижности кистей и стоп.

Смешанные кости, ossa irregularia, находятся в различных отделах скелета (позвоночник, череп). В них сочетаются элементы коротких и плоских костей (основная часть и чешуя затылочной кости, тело позвонка и его отростки, каменистая часть и чешуя височной кости). Такие особенности обусловлены различием происхождения и функции частей этих костей.

Пневматические кости, или воздухоносные, — кости, которые имеют внутри полость, выстланную слизистой оболочкой и заполненную воздухом, что облегчает вес кости, не уменьшая её прочности.

Сесамовидные кости — это кости, вставленные в сухожилия мышц и поэтому увеличивающие плечо силы мышц, способствующие усилению их действия.

Поверхность кости может иметь различные углубления (бороздки, ямки и т. д.) и возвышения (углы, края, ребра, гребни, бугорки и т. п.). Неровности служат для соединения костей между собой или для прикрепления мускулов и бывают тем сильнее развиты, чем более развита мускулатура. На поверхности находятся так называемые «питательные отверстия» (Foramina nutricia[3]), через которые входят внутрь кости нервы и кровеносные сосуды.

В костях различают компактное и губчатое костное вещество. Первое отличается однородностью, твёрдостью и составляет наружный слой кости; оно особенно развито в средней части трубчатых костей и утончается к концам; в широких костях оно составляет 2 пластинки, разделённые слоем губчатого вещества; в коротких оно в виде тонкой плёнки одевает кость снаружи. Губчатое вещество состоит из пластинок, пересекающихся в различных направлениях, образуя систему полостей и отверстий, которые в середине длинных костей сливаются в большую полость.

Наружная поверхность кости одета так называемой надкостницей (Periosteum), оболочкой из соединительной ткани, содержащей кровеносные сосуды и особые клеточные элементы, служащие для питания, роста и восстановления кости.

Костный мозг[править | править код]

Внутренние полости кости содержат мягкую, нежную, богатую клетками и снабжённую кровеносными сосудами массу, называемую костным мозгом (у птиц часть полостей наполнена воздухом). Различают три его вида: слизистый (желатинозный), красный (или часто — миелоидный), и жёлтый или жировой (наиболее распространённый). Основную форму составляет красный костный мозг, в нём наблюдается нежная соединительно-тканная основа, богатая сосудами, очень похожие на лейкоциты костномозговые или лимфатические клетки, клетки, окрашенные гемоглобином и считаемые за переход к красным кровяным тельцам, бесцветные клетки, содержащие внутри красные шарики, и многоядерные крупные («гигантские») клетки, так называемые миэлопласты.

Красный (деятельный) костный мозг — это миелоидная ткань, которая, как и лимфоидная, состоит из двух основных компонентов: стромального — строма, служащая микроокружением для гемопоэтических (кроветворных) клеток, и гемального — форменные элементы крови на разных стадиях развития.[4]

Строма образована ретикулярной тканью, остеогенными, тучными, жировыми, адвентициальными, эндотелиальными клетками и межклеточным веществом.

Желтый (недеятельный) костный мозг — это жировая ткань с отдельными островками (стромами) ретикулярной ткани. Он находится в костномозговых каналах трубчатых костей и в частях ячеек губчатого вещества костей.

Слизистый костный мозг — студенистая, слизистая, бедная клетками консистенция. Он образуется в развивающихся костях черепа и лица.

При отложении в стромальный компонент основы жира и уменьшении числа миелоидных элементов красный мозг переходит в жёлтый, а при исчезновении жира и миелоидных элементов он приближается к слизистому.

Костный мозг не имеет ничего общего с головным и спинным мозгом. Он не относится к нервной системе и не имеет нейронов.

Костный мозг является важнейшим кроветворным органом.

Развитие и рост костей[править | править код]

Развитие кости происходит двумя способами:

- из соединительной ткани;

- на месте хряща.

Из соединительной ткани развиваются кости свода и боковых отделов черепа, нижняя челюсть и, по мнению некоторых, ключица (а у низших позвоночных и некоторые другие) — это так называемые покровные или облегающие кости. Они развиваются прямо из соединительной ткани; волокна её несколько сгущаются, между ними появляются костные клетки и в промежутках между последними отлагаются известковые соли; образуются сначала островки костной ткани, которые затем сливаются между собой. Большинство костей скелета развивается из хрящевой основы, имеющей такую же форму, как будущая кость. Хрящевая ткань подвергается процессу разрушения, всасывания и вместо неё образуется, при деятельном участии особого слоя образовательных клеток (остеобластов), костная ткань; процесс этот может идти как с поверхности хряща, от одевающей его оболочки, перихондрия, превращающегося затем в надкостницу, так и внутри его. Обыкновенно развитие костной ткани начинается в нескольких точках, в трубчатых костях отдельными точками окостенения обладают эпифизы и диафиз.

Рост кости в длину происходит главным образом в частях ещё не окостеневших (в трубчатых костях между эпифизами и диафизом), но отчасти и путём отложения новых частиц ткани между существующими («интуссусцепция»), что доказывают повторные измерения расстояний между вбитыми в кость остриями, питательными отверстиями и т. п.; утолщение костей происходит путём отложения на поверхности кости новых слоев («аппозиция»), благодаря деятельности остеобластов надкостницы. Эта последняя обладает в высокой степени способностью воспроизводить разрушенные и удалённые части кости. Деятельностью её обусловливается и срастание переломов. Параллельно с ростом кости идёт разрушение, всасывание (резорбция) некоторых участков костной ткани, причём деятельную роль играют так называемые остеокласты («клетки, разрушающие кость»).

Соединения костей[править | править код]

Синдесмология — учение о соединениях костей.

- Синартрозы — непрерывные соединения костей, более ранние по развитию, неподвижные или малоподвижные по функции.

- Синдесмоз — кости соединены посредством соединительной ткани.

- межкостные перепонки (между костями предплечья или голени)

- связки (во всех суставах)

- роднички

- швы

- зубчатые (большинство костей свода черепа)

- чешуйчатые (между краями височной и теменной костей)

- гладкие (между костями лицевого черепа)

- Синхондроз — кости соединены посредством хрящевой ткани.

по свойству хрящевой ткани:- гиалиновый (между рёбрами и грудиной)

- волокнистые (между позвонками)

по длительности своего существования различают синхондрозы:

- временные

- постоянные

- Синостоз — кости соединены посредством костной ткани.

- Синдесмоз — кости соединены посредством соединительной ткани.

- Диартрозы — прерывные соединения, более поздние по развитию и более подвижные по функции.

классификации суставов:- по числу суставных поверхностей

- по форме и по функции

- Гемиартроз — переходная форма от непрерывных к прерывным или обратно.

См. также[править | править код]

- Скелет

- Перелом кости

- Остеохондроз

- Остеопороз

- Остеопатия

- Остеомиелит

- Костехранилище в Седлеце

- Преципитат кормовой — минеральная подкормка, получаемая из костей

- Костная мука

Литература[править | править код]

- Кости // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский. Гистология. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Медицина, 2002. — 744 с. — ISBN 5-225-04523-5.

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]

- Японцы открывают фабрику костей

- Костный скелет человека

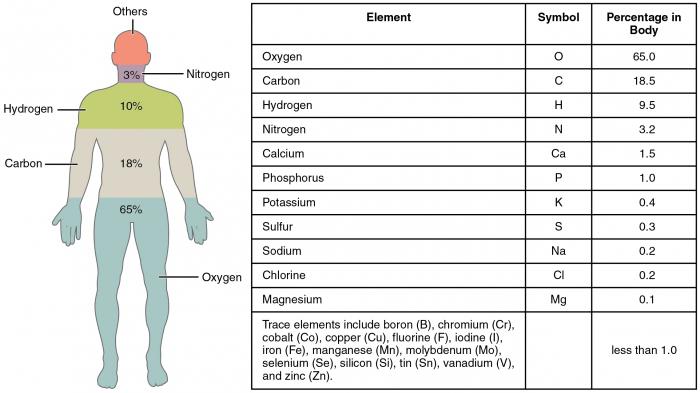

Со школьных уроков по химии каждому известно, что человеческий организм содержит в себе практически все элементы из периодической таблицы Д. И. Менделеева. Процентное содержание некоторых весьма значительно, а другие присутствуют лишь в следовых количествах. Но каждый из химических элементов, находящихся в организме, выполняет свою важную роль. В человеческом теле минеральные вещества содержатся в виде солей, органические представлены как углеводы, белки и прочие. Дефицит или избыток какого-либо из них приводит к нарушению нормальной жизнедеятельности.

В химический состав костей входит ряд элементов и их веществ, в больше степени это соли кальция и коллаген, а также другие, процентное содержание которых значительно меньше, но роль их не менее значима. Прочность и здоровье скелета зависит от сбалансированности состава, который, в свою очередь, определяется множеством факторов, начиная от здорового питания и заканчивая экологической обстановкой окружающей среды.

Соединения, формирующие скелет

В химический состав костей входят вещества органического и неорганического происхождения. Ровно половина массы – это вода, остальные 50% делят оссеин, жир и известковые, фосфорные соли кальция и магния, а также хлористый натрий. На минеральную часть приходится порядка 22%, а органическая, представленная белками, полисахаридами, лимонной кислотой и ферментами, заполняет примерно 28%. В костях содержится 99% кальция, который есть в человеческом теле. Схожий компонентный состав имеют зубы, ногти и волосы.

Превращения в различных средах

В анатомической лаборатории можно провести следующий анализ, чтобы подтвердить химический состав костей. Для определения органической части ткань подвергают действию раствора кислоты средней силы, например, соляной, концентрации порядка 15%. В образовавшейся среде происходит растворение солей кальция, а оссеиновый «скелет» остаётся нетронутым. Такая кость приобретает максимальное свойство эластичности, её в прямом смысле можно завязать в узел.

Неорганическую компоненту, входящую в химический состав костей человека, можно выделить путём выжигания органической части, она легко окисляется до углекислого газа и воды. Минеральный остов характеризуется прежней формой, но крайней хрупкостью. Малейшее механическое воздействие — и он просто рассыплется.

При попадании костей в почву бактерии перерабатывают органическое вещество, а минеральная часть полностью пропитывается кальцием и превращается в камень. В местах, где нет доступа влаги и микроорганизмов, ткани со временем подвергаются естественной мумификации.

Через микроскоп

Любой учебник по анатомии расскажет про химический состав и строение костей. На клеточном уровне ткань определяется как особый тип соединительной. В основе лежат коллагеновые волокна, окруженные пластинками, составленными из кристаллического вещества – минерала кальция – гидроксилаппатита (основного фосфата). Параллельно располагаются звёздоподобные пустоты, содержащие костные клетки и кровеносные сосуды. Благодаря своему уникальному микроскопическому строению такая ткань отличается удивительной легкостью.

Основные функции соединений разной природы

Нормальная работа опорно-двигательной системы зависит от того, каков химический состав костей, в достаточном ли количестве содержатся органические и минеральные вещества. Известковые и фосфорные соли кальция, которые составляют 95% неорганической части скелета, и некоторые другие минеральные соединения определяют свойство твёрдости и прочности кости. Благодаря им ткань устойчива к серьёзным нагрузкам.

Коллагеновая компонента и её нормальное содержание отвечают за такую функцию, как упругость, устойчивость к сжатию, растяжению, перегибу и прочим механическим воздействиям. Но только в согласованном «союзе» органика и минеральная составляющая обеспечивают костной ткани те уникальные свойства, которыми она обладает.

Состав костей в детском возрасте

Процентное соотношение веществ, говорящее о том, каков химический состав костей человека, может варьироваться у одного и того же представителя. В зависимости от возраста, образа жизни и других факторов влияния, количество тех или иных соединений может меняться. В частности, у детей костная ткань только формируется и состоит в большей степени из органической компоненты — коллагена. Поэтому скелет ребёнка более гибкий и эластичный.

Для правильного формирования тканей ребёнка крайне важно потребление витаминов. В частности, такого, как Д3. Только в его присутствии химический состав костей в полной мере пополняется кальцием. Дефицит этого витамина может привести к развитию хронических заболеваний и излишней хрупкости скелета из-за того, что ткань вовремя не наполнилась солями Са2+.

Скелет взрослого

Химический состав костей человека, прошедшего подростковый возраст, значительно отличается от детского. Теперь соотношение минеральной и оссеиновой частей примерно сравниваются. Исчезает особая гибкость костной ткани, зато прочность скелета за счёт неорганической составляющей увеличивается в разы. Физические свойства её сравнимы с железобетонной конструкцией или чугуном, а упругость даже больше, чем у древесины дуба.

В полном объёме обеспечить сбалансированный химический состав костей человека (таблица, приведённая ниже, содержит данные о нормальном процентном содержании всех веществ, составляющих скелет) можно благодаря правильному образу жизни, рациональному питанию и заботе о здоровье.

| Название или тип соединения | Процентное содержание | Название минерального соединения | Процентное содержание |

| Вода | 50% | Фосфорнокислый кальций | 85% |

| Жир | 16% | Фосфористый кальций | 9% |

| Органические 3вещества (оссеин) | 12% | Углекислый кальций | 3% |

| Неорганичекие вещества | 22% | Фосфорнокислый магний | 1,5% |

| Хлористый натрий | 0,25% | ||

| Хлористый калий | 0,25% | ||

| Другие неорганические вещества | 1% | ||

| Всего | 100% | 100% |

Изменения химического состава костей у пожилых людей

Химический состав костей человека нарушается к старости, что приводит к серьёзным последствиям. Люди преклонного возраста жалуются на проблемы с опорно-двигательной системой, у них чаще случаются переломы, которые заживают дольше, чем у ребенка или взрослого. Это следствие увеличения содержания неорганических солей в составе скелета, их количество доходит до 80%. Нехватка коллагена, следовательно, уменьшение такого свойства, как упругость, приводит к тому, что кости становятся крайне хрупкими. Восстановление баланса возможно с помощью специальных медицинских препаратов, но всё равно этот процесс невозможно остановить или повернуть вспять. Такова физиологическая особенность организма.

Для здоровья и нормальной работы скелета необходимо с детства следить за правильным наполнением костной ткани всеми химическими элементами и соединениями, только в этом случае представляется возможность вести полноценный и активный образ жизни.