Какое положение содержалось в судебнике ивана 3 ответы

Судебник 1497 года (судебник Ивана 3) – нормативно-правовой акт, объединяющий и регулирующий все нормы права, существовавшего на Руси.

История создания судебника Ивана 3

Судебник был создан и принят во времена правления Ивана 3, когда на Руси начал расцветать феодализм, и является на сегодняшний день настоящим памятником феодального права, содержащим различные нормы и указы, регулирующие права феодалов над крестьянами. Точных сведений о том, кем был создан судебник нет, однако ученые склоняются к версии, что первоначальный текст был написан князем Патрикеевым и дьяками Василием Долматовым, Василием Жук, Федором Курицыным.

Причины создания Судебника

Во эпоху Ивана 3 Русь, наконец, стала единым централизованным государством, все разрозненные земли постепенно объединились вокруг Москвы и впали в зависимость от нее. Вместе с этим, пришла новая система управления землями – феодализм. Князья получали взамен огромных княжеств более мелкие угодья с подвластными им крестьянами. Также росла власть боярства.

Новое государство требовало централизованного управления, которое было невозможно без единого свода законов. Чтобы решить эту проблему было принято решение создать Судебник.

Основа судебника

По сути, этот документ объединял в себе все нормативно-правовые акты, существовавшие до этого на Руси и систематизировал их. В основу Судебника легли следующие документы:

- Русская Правда, включая все переиздания;

- Судебные грамоты. Грамоты содержали сведения о судопроизводстве в тех или иных княжествах (Новгородская грамота, Псковская);

- Уставные грамоты. Грамоты представляли собой нормативно-правовые документы, издаваемые органами верховной власти и касающиеся вопросов местного самоуправления;

- Судебные решения по разным вопросам.

Несмотря на то, что все правовые документы были собраны вместе и даже некоторым образом систематизированы, Судебник все равно представлял собой довольно хаотичное собрание разных указов и норм. Нормы права в нем излагались без четкой системы, каждый отдельный случай рассматривался в частности, а обобщенных законов не было. Кроме того, основная суть судебника – определить привилегии феодалов, а не создать четкую систему права.

Большую часть содержания составляли акты процессуального права (розыск, ведение судебного процесса), гражданскому и уголовному праву отводилось гораздо меньшее внимание.

Содержание судебника

Судебник был разбит на несколько частей:

- Нормы уголовного права и деятельность центрального суда;

- Деятельность местных судов;

- Гражданское право;

- Дополнительные акты и нормы

Уголовное право

Судебник определял преступление, как «лихое дело» — деяние, направленное против существующего строя, против правосудия (для сравнения, «Русская правда» называла преступлением ущерб лицу или группе лиц). Исходя из определения преступления были выведены несколько классов противоправных действий.

- Крамола. Преступление против государства (заговор, мятеж и т.д.);

- Убийство и похищение. Преступление против личности;

- Татьба. Имущественное преступление (кража, разбой и т.д.);

- Преступление против суда.

Были также определены разные виды наказаний:

- Смертная казнь. Наказание за государственную измену и конокрадство;

- Телесные наказания (сюда относились не только стегания розгами, но и урезание языка и т.д.).

Кроме того, широкое распространение нашли денежные штрафы, которые не были прописаны в судебнике, однако довольно часто использовались.

Гражданское право

Что касается гражданского права, то тут все было не так четко. Утверждался принцип частной собственности, однако подробной регламентации на этот счет не было.

Наиболее заметным в этой части судебника можно считать юридическое подтверждение закрепощения крестьян. Согласно закону, крестьянин теперь мог уйти от своего хозяина лишь в определенный срок (Юрьев день), также феодалы обладали возможностью передавать крестьян и продавать.

В судебнике также содержались нормы, регулирующие проживание в городе, налогообложение, а также сделки с недвижимостью (сдача в найм, покупка и продажа).

Несмотря на то, что Судебник Ивана 3 был создан для того, чтобы закрепить права феодалов, он имел большое значение для дальнейшего становления Руси как единого централизованного государства с общей системой управления.

Следующим этапом в создании единого правового документа стал судебник Ивана 4, созданный в 16 веке.

Данила Демидов · 27 февраля 2019

3,0 K

Судебник 1497 года впервые на общегосударственном уровне ограничил время, когда крестьяне имели право, расплатившись по всем повинностям со своим помещиком, покинуть его и отправится в угодное им место. Если до этого, как можно предположить, подобное право регулировалось в каждом регионе Руси по-своему, отныне на всей территории государства переход мог быть осуществлён… Читать далее

Напишите сочинение небольшое на тему «Становление крепостного права в России» Как и кто ограничил свободу крестьян? В каком году ?

Поэт, участник Санкт-Петербургского международного книжного салона и Всероссийск…

Данил, сначала для себя составьте план написания сочинения на эту тему. Например, начните с формирования системы крепостного права с 15 века, затроньте судебник Ивана Третьего, там уже было сказано об ограниченом праве крестьян и дальше развейте мысль.

То есть само зарождение крепостного права идет с конца 14 века, когда в Московском царстве стали принимать нормативные документы, ограничивающие свободу крестьян. Они уже сами не могли сменить барина (до этого у крестьян была возможность выбрать того барина, у которого меньше оброк на землю).

Так в 1581 году уже принимается Указ Ивана Грозного «О заповедных летах», тут и запрещалось переходить крестьянам в Юрьев день.

А это день окончания сельхозработ в ноябре (26 число), когда крестьнин мог перейти к другому барину.

Вот так и шло почти масштабное закрепощение крестьянства — в Судебнике 1497 года крестьянам отказывают переходить из волости в волость, и если крестьянин работал на барина один год и потом уходил, то он должен заплатить за это четверть своего двора.

Этим Судебником государство окончательно закрепило господство помещиков. А в 1597 году царь Федор издает Указ о розыске беглого крестьянина в течение пяти лет. И его возвращали помещику («урочные лета»).

То есть крестьянин уже был прикреплен не к своем земле, а к помещику. А своей земли у него по факту уже не было, была в аренде за большой оброк. Плюс еще нужно было отрабатывать барщину.

Выходит позже Соборное положение Алексея Михайловича в 1649 году, в котором уже полностью запрещен переход крестьян к другому барину, даже в Юрьев день, то есть в окончание сезонных полевых работ.

И только в 1861 году было отменено крепостное право.

Что такое «Судебник Ивана Грозного»?

Все человеческое умение не что иное, как смесь терпения и времени. Оноре де…

Судебник, датированный 1550 годом, является сводом законов. Первый нормативно-правовой документ, имевший силу единственного источника права. В Судебник входила порядка 100 статей.

Прочитать ещё 3 ответа

Как происходил сыск беглых крестьян при крепостном праве?

выпускник юридического университета. Хобби — история, военная история, военная…

цитата отсюда: https://vestnik.adygnet.ru/files/2013.3/2665/chebanova2013_3.pdf

» В последующие годы Сыскной при- каз производил розыск беглых кре- стьян и холопов и решал спорные дела о посадских беглецах, при этом орга- низационно приказ разделялся факти- чески на несколько приказов. В этой связи следует заметить, что до середи- ны ХvII века сыск беглых был в своей основе частным делом феодальных вла- дельцев. В 1650-е годы, когда бегство крестьян и холопов приняло широкий размах, представители правящей эли- ты потребовали, чтобы государство взя- ло на себя организацию сыска беглых. В связи с этим были созданы Сыскные приказы по сыску беглых крестьян и холопов. Деятельность каждого из этих сыскных приказов носила времен- ный характер и распространялась на определённую территорию — один или несколько уездов. Во главе каждого сыскного приказа стоял сыщик — это был представитель из дворян, кото- рый назначался центральной властью. Прибыв на место, сыщик получал от воеводы в своё распоряжение отряд из стрельцов, казаков или пушкарей, а также подьячего, что было необходи- мо для ведения делопроизводства. Дея- тельность сыскных приказов развёрты- валась главным образом в восточном, южном и северном направлениях, куда стремились чаще всего массы беглых [8]. В таком виде приказ (приказы) просуществовал до середины 1660-х гг. Нужно еще заметить, что Приказ сыскных дел занимался также разра- боткой проекта главы ХIХ Соборного

уложения и реализацией соответствую- щих норм, для чего на места выезжали представители Приказа сыскных дел — сыщики и стройщики, которые обе- спечивали процесс перехода городских земель и слобод в государево владение.»

Прочитать ещё 1 ответ

Можно ли назвать политику Ивана III в первый период его правления удельной, а затем национальной?

Каждый великий князь в то время не мог выйти полностью за рамки удельной системы. Это происходило, потому что у каждого князя были сыновья, и, как правило, немало, и не дать кому-то из них удела означало как бы отказаться от этого сына. То есть, так или иначе, удельная система сохранялась за счет наследования. Например, Василий II Тёмный, который полжизни положил именно на междоусобную борьбу, в своем завещании делает примерно то же, что его отец: делит землю между сыновьями. То есть, сама система не могла быть разрушена в одночасье. Но, очевидно, понимание ее несовершенство было и у Василия, и тем более у его сына Ивана III. Как писал Борисов, единственным выходом оставалось расширять удел, передаваемый старшему сыну (будущему великому князю) и уменьшать уделы его братьев. В свою очередь, сам великий князь разными путями (захватом, наследованием, договорами, некими хитрыми махинациями) потихоньку забирал себе те уделы, которые еще имели самостоятельность.

Прочитать ещё 1 ответ

Судебник, утвержденный в 1497 году Великим князем Иваном 3, включил в себя централизованный свод законов. Суть введения правового кодекса – юридическое объединение Руси. Сборник создавался с использованием документов Московского княжества и некоторых других ближайших мест.

Судебник, утвержденный в 1497 году Великим князем Иваном 3, включил в себя централизованный свод законов. Суть введения правового кодекса – юридическое объединение Руси. Сборник создавался с использованием документов Московского княжества и некоторых других ближайших мест.

Причины создания Судебника

Принятие Судебника на рубеже 15–16 веков не случайно. В этот период московские князья уже почти закончили объединение северных и северо-восточных русских территорий. Образовалось единое государство, и его часто начали называть Россией, оно нуждалось в одинаковых правилах жизни. Другими причинами принятия законодательного кодекса стали:

- необходимость систематизировать все имеющиеся законы (указы, грамоты, судебные решения);

- Судебник должен был указать порядок становления централизованного государства;

- документ подчеркивал возрастание власти князя, обозначал увеличивающуюся роль боярства, отражал принципы управления страной.

Общая характеристика документа и его содержание

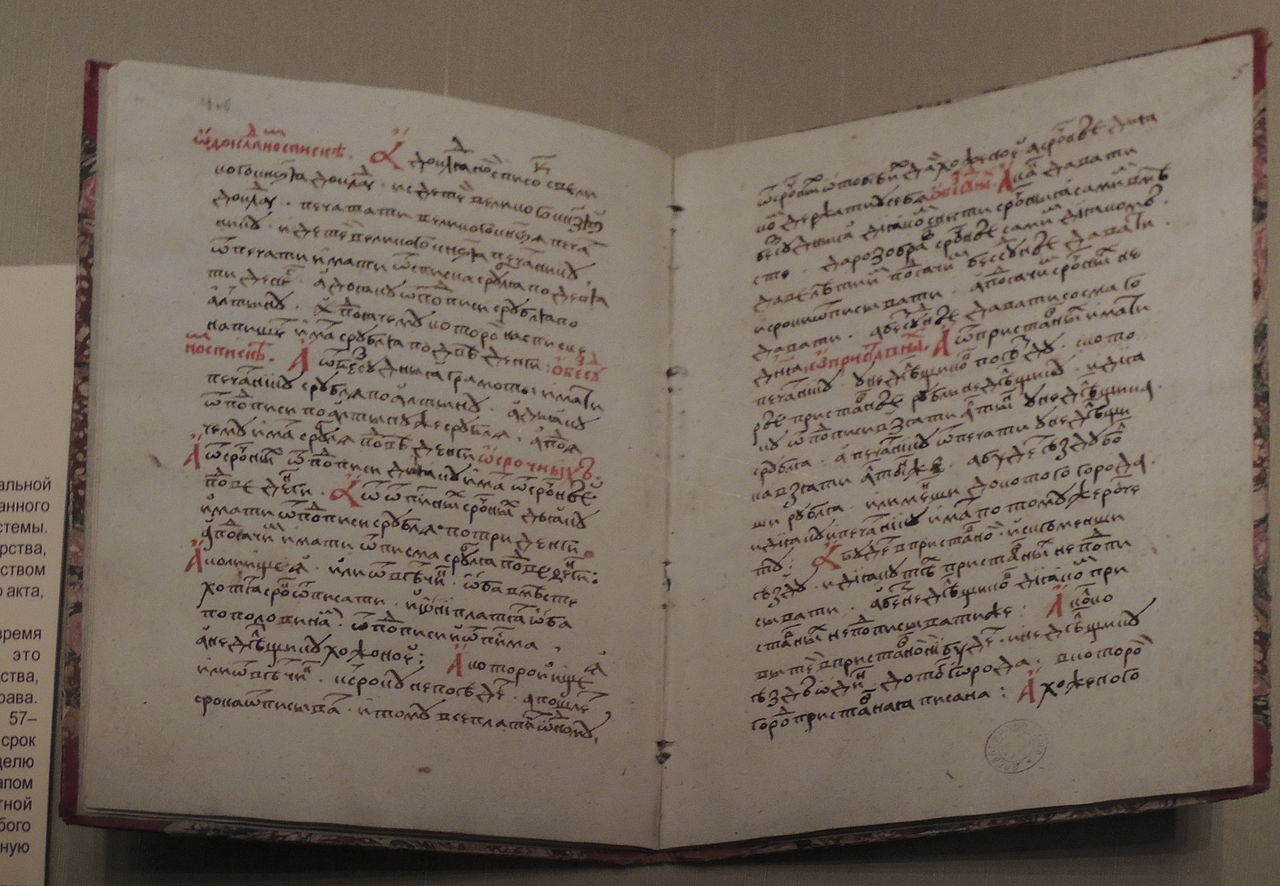

В распоряжении историков имеется единственный текст Судебника 1497 года. Рукопись была найдена в начале 19 века в одном из подмосковных монастырей. Изучение находки доказало, что это не оригинал Судебника, а копия, которую изготовили три разных человека.

Статьи кодекса не имели нумерации, материалы излагались непрерывно, разделяясь красными заголовками. Всего в документ вошло 36 частей, имеющих мелкие подпункты.

В Судебнике Ивана 3 лишь 68 статей по уголовному, гражданскому праву, работе центрального суда, функционированию местных судов, системе наказаний за деяния.

Уголовное право

В этом разделе дано определение преступлению, которое в те времена именовалось «лихим делом». Так назвали деяние, совершенное против существующего строя или правосудия. Все проступки были распределены по видам, за каждое преступление предусматривалось определенное наказание.

Самым серьезным наказанием была смертная казнь. Её могли назначить за измену Родине, кражу казенных денег, воровство, убийство и даже ябедничество.

Гражданское право

Судебник установил правовое положение зависимого населения, закрепил крепостное право, поэтому 1497 год считается началом закрепощения крестьян. Отныне крестьяне могли перейти к другому феодалу только один раз в год, используя неделю до Юрьева дня, приходившегося на 26 ноября, и еще неделю после этой даты. Ограничение пришлось вводить из-за выросшего спроса на батраков. Освоение новых русских земель требовало большое число зависимого люда, поэтому вольный переход крестьян мешал интересам знати.

Судебное право

Согласно новому кодексу главным судебным органом теперь считался Боярский суд. Он разбирал правонарушения, совершенные удельными судьями, дьяками, служилыми людьми, боярами. Только Великокняжеский суд, занимавшийся особо важными делами, мог отменить решения Боярского суда.

В деревнях дела о нарушениях вершили наместничьи суды.

Значение Судебника

Документов, сравнимых с Судебником, в 15 веке не имели даже передовые страны Европы. Этот сборник узаконил права многих социальных сословий Московской Руси, определил принципы юстиции, дал толчок становлению феодального строя.

Судебник Ивана 3 оставался основным юридическим документом при нескольких последующих правителях Руси. Новые законы в дальнейшем издавались на основе материалов, изданных в 1497 году.

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

Судебник Ивана III, 1497 г.

Судебники – это своды законов Русского государства. Они принимались князем, а затем царём, были проявлением его воли и включали в себя различные правовые акты, существовавшие на тот период времени.

Первым Судебником был правовой документ, принятый Иваном III в 1497 году.

Кто был его составителем? Точных данных нет, есть несколько предположений: дьяк Владимир Гусев, князь Патрикеев И.Ю, дьяки Жук Василий, Куницын Фёдор, Долматов Василий.

Причины принятия Судебника

Необходимость систематизировать законы, имеющиеся до 1497 года (это «Русская правда», различные указы, уставные грамоты, судебные решения и прочее)

Новый правовой акт должен быть отразить особенности развития централизованного государства.

Документ должен был способствовать усилению власти князя единого государства, отразить возрастающую роль боярства, а также особенности аппарата управления страной.

Особенностью Судебника является то, что большая часть в нём отведена нормам процессуального права (правилам ведения розыскного и судебного процесса). Нормам материального права ( гражданского, уголовного) отведено значительно меньше статей.

Судебник Ивана III. Содержание

Статьи 1-36- нормы уголовного права и деятельность центрального суда

Статьи 37-45 – деятельность местных судов.

Статьи 46-66 – гражданское право и гражданский процесс (здесь содержались законы, касающиеся наследования, найма, перехода крестьян к другому хозяину и другие )

Статьи 67-68 по судебному процессу.

Рассмотрим конкретное содержание некоторых положений Судебника.

Уголовное право

Дано определение преступления, его называли «лихим делом», которое направлено против строя, существующего в стране, против правосудия. Интересно сравнить данное определение с определением в « Русской правде». Там это было лишь деяние , наносящее ущерб лицу или группе лиц.

Все преступления были чётко распределены по группам, видам (крамола, то есть выступление против власти, убийства, разбой, имущественные преступления — татьбы, противоправные действия против суда). За каждый вид преступления — определялось своё наказание.

Самым суровым наказанием была смертная казнь. Она назначалась за государственную измену и казнокрадство, воровство, убийство (душегубство), ябедничество, кражу церковного имущества, поджоги.

За остальные преступления применялись телесные наказания: это и стегание розгами, и даже урезание языка.

Конечно, были распространены и денежные штрафы, но их размер в Судебнике не обозначался.

Гражданское право

В Судебнике юридически было закреплено крепостное право. 1497 год считается официальным началом закрепощения крестьян в России. Был установлен единый по всей стране порядок перехода крестьян от одного хозяина к другому. Если раньше переход был возможен в любое время, то теперь — только за неделю до и неделю после Юрьева дня (26 ноября), причём, необходимо было уплатить пожилое- плату за аренду земли. У феодалов появилось законное право покупать и продавать крестьян.

В документе были представлены правовые положения, касающиеся проживания в городе, налогообложения, всех сделок с недвижимостью.

Значение Судебника 1497 года

Регулировал общественные отношения в едином централизованном государстве.

Унифицировал правовые нормы деятельности центральной власти и местного самоуправления.

Чётко определял компетенцию деятельности должностных лиц.

Разграничивал виды преступлений, назначал наказание за каждый из них.

Судебник закрепил крепостное право, которое просуществовало в России до 1861 года, принимая при каждом последующем правителе всё боле жестокие формы.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Издан «Судебник», свод законов для всей страны. Введение «Юрьева дня» — ограничение крестьянских переходов.

После завершения создания единого Московского государства возникла необходимость создания единого юридического документа. В Судебнике 1497 года были закреплены преступления против государства, защищены права вотчинников, устанавливались четкие сроки перехода крестьян от одного собственника к другому. Датой был выбран Юрьев день, удобное время перехода сельских работников для наименьшего ущерба сельскому хозяйству.

О ХРИСТИАНСКОМ ОТКАЗЕ (ЮРЬЕВ ДЕНЬ)

57. О ХРИСТИАНСКОМ ОТКАЗЕ. А христианам отказыватися из волости, ис села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые платят в полех за двор рубль, а в лесех полтина. А которой христианин поживет за ким год, да пойдет прочь, и он платит четверть двора, а два года поживет да поидеть прочь, и он полдвора платит; а три годы поживет, а пойдет прочь, и он платит три четверти двора; а четыре года поживет, и он весь двор платит.

Полный текст Судебника

Ст.57. О переходе крестьян. Крестьянам разрешается переходить их волости в волость, из села в село лишь в течение одного срока в году: за неделю до осеннего Юрьева дня (26 ноября) и в течение недели после осеннего Юрьева дня. За пользование двором крестьяне платят в степной полосе рубль, а в лесной — полтину. Если крестьянин проживет у господина год, то при уходе он платит четверть стоимости двора, если два года — половину стоимости двора, три года — три четверти, а за четыре года он уплачивает стоимость всего двора.

Судебник 1497 г. о крестьянах и холопах

ТЕНДЕНЦИЯ УЖЕСТОЧЕНИЯ

В истории отечественного права неоднократно менялся подход законодателя к определению самого понятия наказания и тяжести уголовной ответственности: период ужесточения наказаний сменялся смягчением и наоборот. С XV в., с Псковской Судной грамоты и Судебника 1497 г. очевидна новая волна ужесточения уголовной ответственности. Эта тенденция продолжала действовать в период XVI-XVII вв., постепенно набирая силу, и достигла своего наивысшего пика в первой половине XVIII в. После этого, начиная с правления Елизаветы и Екатерины II, стала набирать силу обратная тенденция смягчения наказаний, также распространившаяся на длительный период. В Судебнике 1497 г. эта тенденция ужесточения выразилась в изменении системы наказаний, в появлении новых их видов, а также в расширении сферы действия смертной казни.

В нормативно-правовых актах, предшествовавших принятию Судебника, нет единства относительно трактовки смертной казни. Двинская уставная грамота 1397 года впервые в российском законодательстве вводит этот вид наказаний: «…а татя впервые продати противу поличного; а вдругие уличат, продадут его не жалуя; а уличат втретьие, ино повесити…». Однако ни Московская запись о душегубстве, ни Белозерская уставная грамота 1488 года не упоминают смертную казнь, указывая только штрафы.

Попрядухина И.В. Система наказаний по Судебнику 1497 года

РАНЬШЕ, ЧЕМ В АНГЛИИ И ФРАНЦИИ

Судебником не исчерпывалось все законодательство. Нормы церковного суда записаны были в Кормчей и княжеских уставах (Владимира и Ярослава). Да и Русская Правда все время находилась в поле зрения юристов, поскольку многие ее нормы сохраняли действенность и использовались в текущем судопроизводстве. О жизненности института «сочения следа» (по нормам ст. 77 Пространной Правды) даже в XVII в. писал В. Г. Гейман. Большой интерес к Русской Правде проявился и в том, что ее текст часто переписывался (вместе с другими законодательными актами) именно в изучаемое время. Так, около 25 списков Пространной Правды датируется XIII-XV вв., причем 15 из них падают на конец XV в., когда в Москве происходили кодификационные работы. Нормы важнейшего законодательного памятника Древней Руси интересовали юристов не только как источник для создания общерусского законодательного кодекса, но и как материал для практического судопроизводства.

Создание Судебника 1497 г. — заметная веха в истории русского законодательства. В ряде стран Европы (в том числе в Англии и Франции) общегосударственных кодексов еще не существовало. Именно поэтому имперский посол С. Герберштейн, побывавший в начале XVI в. в Москве, перевел на латинский язык значительную часть Судебника. Он представлял большой интерес для немецких юристов, составивших только в 1532 г. общегерманский свод законов.

А.А. Зимин. Россия на рубеже XV-XVI столетий (Очерки социально-политической истории). М., 1982

В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

Первое упоминание о Судебнике 1497 года имеется в Записках о Московии австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна, бывшего послом императора Максимилиана I при дворе Василия III. Опубликованные в 1556 году в Базеле на латинском языке, эти записки раскрывали содержание лишь первых статей Судебника (3—7, 9—16) о порядке решения споров при помощи судебного поединка и наказаниях за разного рода преступления.

Рукопись Судебника 1497 года была обнаружена в 1817 году П.М. Строевым и опубликована им совместно с К.Ф. Калайдовичем в 1819 году. Она остается до сих пор единственным известным списком Судебника и хранится в фонде Государственного древлехранилища Центрального государственного архива древних актов в Москве.

Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т.2 : Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства/ Под общ.ред. О.И.Чистякова. М., 1985