Какое общее свойство клетки

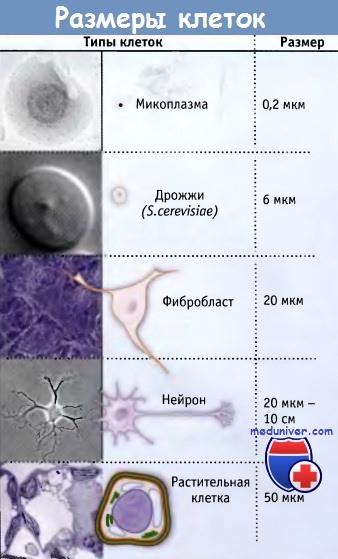

Общие свойства клеток и их различияОсновные положения: В основе всего многообразия живых организмов лежит одна основная структурная единица: клетка. Основное положение биологии, утвердившееся с момента разработки клеточной теории в XIX веке, состоит в том, что каждая клетка образуется в результате деления предсуществующей. Простейшие представляют собой одноклеточные организмы: их клетка сама по себе является самостоятельной биологической единицей, способной к воспроизведению многих себе подобных копий. Для того чтобы выжить, одноклеточные организмы могут приспосабливаться к самым различным типам окружающей среды, от крайне низких до крайне высоких температур, могут существовать в аэробных или анаэробных условиях, или даже в атмосфере метана. Некоторые из них живут в других организмах. Клетки также могут образовывать многоклеточные организмы. В этом случае различные клетки специализируются для выполнения различных функций. В многоклеточном организме клетки взаимодействуют друг с другом, тем самым обеспечивая его функционирование как целого. Многоклеточные организмы обладают способностью к размножению, однако их индивидуальные клетки могут проявлять или не проявлять такую способность. Клетки организма, для которых размножение обычно нехарактерно, могут приобрести способность к неограниченному делению, что может послужить причиной развития рака. Размеры и форма клеток сильно варьируют, что иллюстрирует рисунок ниже. Самые мелкие клетки представлены одноклеточными организмами, которые имеют сферическую форму с диаметром, не превышающим 0,2 мкм. К числу одной из наиболее крупных клеток относится нейрон (нервная клетка) гигантского кальмара, диаметр которого в 5000 раз больше и составляет 1 мм. От тела нейрона отходят отростки (аксоны) диаметром 20 мкм (в 100 раз больше, чем размеры мельчайшей клетки), которые в длину могут достигать 10 см! Клетки человека и других млекопитающих по величине занимают среднее положение, и обычно их диаметр составляет 3—20 мкм. Клетки могут не очень сильно различаться по форме. Так, клетки сферической формы обычно существуют в жидкой среде. Иногда они могут обладать более определенной формой, как, например, нейрон, с характерными длинными отростками, или клетки эпителия, которые имеют выраженную апикальную и базолатеральную поверхности, выполняющие различные функции. Клетка может свободно существовать в жидкой среде либо быть прикрепленной к поверхности или к другим клеткам. Клетки могут взаимодействовать друг с другом или атаковать другие клетки.

Однако, несмотря на столь различные формы клеток, в основе их строения лежат несколько общих принципов. Клетка ограничена мембраной, состоящей из двойного слоя липидов. На рисунке ниже представлены свойства липидного бислоя. Он являет собой макромолекулярную структуру, состоящую из липидов. Основное свойство липидов заключается в том, что их молекулы являются амфипатичными, т. е. на одном конце молекулы находится гидрофильная «головка», а на другом гидрофобный «хвост». Каждый из слоев липидного бислоя, с одной стороны, содержит множество гидрофильных головок, а с другой стороны, гидрофобные хвосты. В водном окружении гидрофобные хвосты агрегируют, и, таким образом, гидрофобные поверхности каждого слоя могут соединяться, образуя неионный центр, подобно масляной капле на поверхности воды. С каждой стороны липидного бислоя гидрофильные головки обращены в сторону среды, содержащей ионы. Липидный бислой обладает важным свойством текучести. Это позволяет ему сплавляться с другими мембранами, образовывать новые при разделении, и служить в качестве растворителя для белков, которые присутствуют в бислое и мигрируют в его пределах. Липидный бислой в определенной степени пропускает молекулы воды, но непроницаем для ионов, мелких заряженных молекул, а также для всех крупных молекул. В результате различного ионного окружения по обеим сторонам мембраны создается осмотическое давление, под действием которого молекулы воды проходят через мембрану и понижают концентрацию ионов с одной или с другой стороны мембраны, в зависимости от их концентрации. Плазматическая мембрана разграничивает содержимое клетки и внешнюю среду. Для одноклеточных организмов понятие «внешняя среда» означает окружающая среда; для многоклеточных это одновременно окружающая среда и внутреннее окружение, создаваемое другими клетками организма (например, клетками, образующими стенки кровеносных сосудов). Плазматическая мембрана не обладает опорной функцией; фактически она довольно хрупкая и легко повреждается. Поэтому для поддержания целостности клетки обычно плазматическая мембрана должна быть укреплена структурами, которые играют опорную роль и обладают большей эластичностью. Большинство процессов в клетке катализируются ферментами, константы связывания которых с субстратами и другие свойства определяют допустимый, совместимый с жизнедеятельностью уровень изменений содержания различных метаболитов во внутри- и внеклеточной среде. Однако организмы приспособились к различным условиям существования, и у тех из них, которые существуют в экстремальном окружении, присутствуют ферменты, способные функционировать в таких условиях, которые для более «нормальных» организмов оказались бы летальными. Для обеспечения правильной работы всех систем, клетке необходимо регулировать свойства своей внутренней среды. Особый контроль необходим за ионным составом и величиной pH. Непроницаемость мембраны создает необходимость функционирования в ней специальных систем, обеспечивающих прохождение ионов.

Клетка должна усваивать метаболиты из окружающей среды. В первую очередь это источники энергии (являющиеся субстратами метаболических процессов) и небольшие молекулы, которые служат предшественниками компонентов, в дальнейшем образующих более крупные молекулы и структуры. Жирные кислоты используются для синтеза липидов, аминокислоты для синтеза белков, а из нуклеотидов образуются РНК и ДНК Поскольку все клетки должны усваивать метаболиты из окружающей среды, они также должны обладать способностью выводить их. Клетки выводят в окружающую среду различные ионы, небольшие молекулы, и даже белки. Процессы экспорта, и в значительной степени импорта, являются строго специфичными: они должны с высокой селективностью удалять из клетки (или пропускать в нее) необходимые метаболиты. Для выживания и воспроизводства клетка должна получать источники энергии из окружающей среды и использовать эту энергию для синтеза необходимых компонентов. В качестве источника энергии могут служить вещества, захваченные клеткой из внешней среды. Обычно это смесь простых и сложных соединений углерода. В качестве источника энергии клетка может использовать свет. Способы расходования энергии для разных типов клеток различны. Поскольку образование новых клеток предполагает деление существующих, клетка должна располагать информацией о воспроизведении всех ее компонентов. Эта информация содержится в универсальном типе генетического материала — ДНК, которая кодирует все белки, содержащиеся в клетке. В свою очередь, белки могут собираться в большие структуры или участвовать в метаболических процессах в качестве катализаторов. Аппарат считывания генетического кода во всех клетках включает одни и те же компоненты. Поскольку клетка постоянно испытывает различные воздействия со стороны окружающей среды, для обеспечения ее существования необходимы системы репарации повреждений, возникающих в генетическом материале. Клетки поддерживают свое существование за счет процесса деления. Специальный механизм предназначен для обеспечения способности к делению, при котором образуются две дочерних клетки, каждая из которых идентична родительской по содержанию генетического материала и также содержит примерно половину других структур (за некоторыми исключениями, В процессе дифференцировки образуются различные специализированные клетки, включая терминально дифференцированные). На представлены минимальные условия, необходимые для образования клетки. Резюмируя, мембрана отделяет внутреннее содержимое клетки от окружающей среды, и многие основные пути взаимодействия клеток с окружением определяются ее свойствами. Для формирования клетки необходим источник энергии, которая используется при создании более сложных компонентов из небольших метаболитов. Генетический материал содержит информацию, необходимую для воспроизведения всех характерных особенностей той или иной клетки, и все клетки обладают системами, позволяющими эту информацию использовать.

— Также рекомендуем «Клетка как первоисточник жизни и самовоспроизводящаяся структура» Оглавление темы «Строение клеток»:

|

Клетка состоит из желеобразной массы – протоплазмы и ядра, окруженных клеточной мембраной. Клетки обладают всеми свойствами живой материи, включая самосохранение и самовоспроизводство.

Поглощение и усвоение. Клетки избирательно поглощают из окружающей их межклеточной (интерстициальной) жидкости такие химические вещества, как аминокислоты, из которых синтезируются более сложные соединения – белки, составляющие основу протоплазмы. Таким образом, клетка является единицей, активно накапливающей и использующей питательный вещества, поступающие в организм человека с пищей.

Рост и восстановление. Питательные вещества могут использоваться для синтеза новой протоплазмы, что приводит к увеличению размеров. Кроме того, питательные вещества необходимы для восстановления (регенерации) пришедших в негодность частей клеток.

Метаболизм. Рост и регенерация осуществляются благодаря анаболической функции, для осуществления которой клетка нуждается в энергии. В качестве ее источника используются отдельные компоненты поступающих в клетку веществ. Освобождающаяся при их расщеплении (катаболизме) энергия необходима клетке для теплопродукции, выделения секретов, движений и нервной деятельности.

Дыхание. Для функционирования и поддержания деятельности клетки крайне необходимы доставка с током крови кислорода из легких, и удаление из тканей углекислого газа (конечного продукта метаболизма).

Выделение. Образующиеся в результате катаболических процессов вещества выделяются из клетки в интерстициальную жидкость, откуда поступают в кровь. При этом углекислота транспортируется в легкие, и удаляется из организма в виде углекислого газа. Другие продукты обмена выводятся через почки с мочой.

1.3.2. Строение клетки.

Строение клетки необходимо рассматривать по частям во взаимосвязи функций этих частей.

Важнейшей (первой) структурной частью клетки является клеточная мембрана, которая отделяет цитоплазму от окружающей среды. Это не статическая оболочка, она выполняет множество функций. Одним из основных ее свойств является избирательная проницаемость, поддерживающая постоянство внутренней среды клетки. Благодаря этому свойству одни вещества свободно проникают в клетку, для других доступ закрыт.

Второй частью клетки является цитоплазма, котораясостоит из гиалоплазмы (собственно цитоплазмы — представляет собой сложный коллоидный материал), связанной с анаболической (синтетической) функцией клетки и содержащей органеллы:

· Лизосомы – представляют собой мембранные пузырьки, содержащие литические ферменты (гидролазы). Лизосомы могут переваривать как поступившие в клетку путем эндоцитоза продукты, так и отдельные составные части клетки (а иногда ее целиком – процесс автолиза).

· Митохондрии – небольшие палочкообразные образования, окруженные двумя мембранами. Митохондрии называют «энергетическими станциями» клетки, так как в них образуются молекулы АТФ, аккумулирующие энергию в виде химических связей.

· Комплекс Гольджи – система канальцев и пузырьков вблизи ядра, обеспечивающая выделительную (секреторную) функцию клетки.

· Рибосомы– глобулярные органеллы, состоящие из двух субъединиц неравного размера (большой и малой). На рибосомах происходит синтез белковых молекул.

Третья часть клетки — ядро – состоит из кариоплазмы, отделенной от цитоплазмы ядерной мембраной, которая также обладает функцией избирательной проницаемости. Ядро контролирует всю деятельность клетки, без него клетка погибает. В ядерном соке содержится хроматин (определенным образом организованное вещество хромосом). Хроматин состоит из молекул ДНК, связанных с белками. Хромосома – комплекс одной молекулы ДНК с белками. В интерфазном ядре (ядре клеток в промежутках между делением) гены, входящие в состав хромосом, обеспечивают поддержание жизнедеятельности, а во время митоза (клеточного деления) при помощи хромосом осуществляется передача генетической информации.

Генырасположены в составе хромосом в линейной последовательности. У человека в клетках различных тканей содержится постоянное число хромосом, равное сорока шести. Кроме хроматина ядро содержит одно или несколько ядрышек. Центросома – небольшое тельце возле ядра, играющее важную роль в процессах деления клетки.

1.3.3. Размножение клеток.

Клетка не может расти до бесконечности. Достигнув определенного размера, она делится на две дочерние клетки. Благодаря этому происходит замена изношенных и погибших клеток. Клеточное деление называется митозом (кариокинезом).

Деление начинается с изменения ядра. При этом ядерная мембрана исчезает, а хроматин, спирализуясь, превращается в длинные нити – хромосомы. После разделения центросомы на две части каждая из них направляется к противоположным полюсам материнской клетки. Затем к полюсам притягиваются хромосомы, и располагаются возле центросом. При превращении хромосом обратно в хроматин, происходит образование двух новых ядер. В конечном итоге за счет образования перетяжки посередине цитоплазмы формируются две новые клетки.

Каждая возникшая в результате митоза дочерняя клетка содержит 46 хромосом, поскольку во время деления их количество удваивается. Процесс удвоения (дупликации) хромосом очень важен для понимания основ жизнедеятельности клеток. Однако митоз — не единственный вид клеточного деления. В половых органах (яичках и яичниках) образование дочерних клеток происходит в результате мейоза. При этом в половых клетках, гаметах (сперматозоидах и яйцеклетках), не происходит удвоения числа хромосом – сохраняется их гаплоидный набор (двадцать три хромосомы). При оплодотворении образуется зигота, содержащая уже полный или диплоидный набор (46 хромосом). Таким образом, заключенная в хромосомах генетическая информация поступает к ребенку одновременно от отца и матери.

Клетка — это элементарная часть организма, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизводству и развитию. Все живые организмы (за исключением вирусов) состоят из клеток и в данной статье пойдет речь о клетке, ее строении и общих свойствах

Что такое клетка?

Клетка — основа строения и жизнедеятельности всех живых организмов и растений. Клетки могут существовать как самостоятельные организмы, так и в составе многоклеточных организмов ( клетки ткани ). Термин «Клетка» предложен английским микроскопистом Р. Гуком (1665). Клетка — предмет изучения особого раздела биологии — цитологии. Активное и систематизированное изучение клеток началось в девятнадцатом. Одной из крупнейших научных теорий того времени была Клеточная теория, утверждавшая единство строения всей живой природы. Изучение любой жизни на клеточном уровне лежит в основе современных биологических исследований.

В строении и функциях каждой клетки обнаруживаются признаки, общие для всех клеток, что отражает единство их происхождения из первичных органических веществ. Частные особенности различных клеток — результат их специализации в процессе эволюции. Так, все клетки одинаково регулируют обмен веществ, удваивают и используют свой наследственный материал, получают и утилизируют энергию. В то же время разные одноклеточные организмы (амёбы, туфельки, инфузории и т.д.) довольно сильно различаются размерами, формой, поведением. Не менее резко различаются клетки многоклеточных организмов. Так, у человека имеются лимфоидные клетки — небольшие (диаметром около 10 мкм) округлые клетки, участвующие в иммунологических реакциях, и нервные клетки, часть которых имеет отростки длиной более метра; эти клетки осуществляют основные регуляторные функции в организме.

Первым цитологическим методом исследования была микроскопия живых клеток. Современные варианты прижизненной световой микроскопии — фазово-контрастная, люминесцентная, интерференционная и др. — позволяют изучать форму клеток и общее строение некоторых её структур, движение клеток и их деление. Детали строения клетки обнаруживаются лишь после специального контрастирования, что достигается окраской убитой клетки. Новый этап изучения структуры клетки — электронная микроскопия, имеющая значительно большее разрешение структуры клетки по сравнению со световой микроскопией. Химический состав клеток изучается цито — и гистохимическими методами, позволяющими выяснить локализацию и концентрацию вещества в клеточных структурах, интенсивность синтеза веществ и их перемещение в клетках. Цитофизиологические методы позволяют изучать функции клеток.

Более подробно можно узнать в статье Методы цитологии. Клеточная теория

Общие свойства клеток

В любой клетке различаются две основные части — ядро и цитоплазма, в которых, в свою очередь, можно выделить структуры, различающиеся по форме, размерам, внутреннему строению, химическим свойствам и функциям. Одни из них — так называемые органоиды — жизненно необходимы клетке и обнаруживаются во всех клетках. Другие — продукты активности клеток, представляют временные образования. В специализированных структурах осуществляется разделение различных биохимических функций, что способствует осуществлению в одной и той же клетке различных процессов, включающих синтез и распад многих веществ.

В ядерных органоидах — хромосомах, в их основном компоненте — ДНК, хранится вся генетическая информация о строении белков, свойственных организму определённого вида. Другое важнейшее свойство ДНК — способность к самовоспроизведению, что обеспечивает как стабильность наследственной информации, так и её непрерывность — передачу следующим поколениям. На ограниченных участках ДНК, охватывающих несколько генов, как на матрицах, синтезируются рибонуклеиновые кислоты — непосредственные участники синтеза белка. Перенос (Транскрипция) кода ДНК происходит при синтезе информационных РНК (и-РНК).

Синтез белка представляется как считывание информации с матрицы РНК. В этом процессе, называемом трансляцией, принимают участие транспортные РНК (т-РНК) и специальные органоиды — рибосомы, образующиеся в ядрышке. Размеры ядрышка определяются главным образом потребностью клетки в рибосомах; поэтому особенно велико оно в клетках, интенсивно синтезирующих белок. Синтез белка — конечный итог реализации функций хромосом — осуществляется главным образом в цитоплазме. Белки — ферменты, детали структур и регуляторы разных процессов, включая и транскрипцию — определяют в конечном счёте все стороны жизни клеток, позволяя им сохранять свою индивидуальность, несмотря на постоянно меняющееся окружение.

Если в бактериальной клетке синтезируется около 1000 различных белков, то почти в любой клетке человека — свыше 10000. Таким образом, разнообразие внутриклеточных процессов в ходе эволюции организмов существенно увеличивается.

Оболочка ядра, отделяющая его содержимое от цитоплазмы, состоит из двух мембран, пронизанных порами — специализированных участков для транспорта некоторых соединений из ядра в цитоплазму и обратно. Другие вещества проходят сквозь мембраны путём диффузии или активного транспорта, требующего затрат энергии. Многие процессы происходят в цитоплазме клетки при участии мембран эндоплазматической сети — основной синтезирующей системы клетки, а также комплекса Гольджи и митохондрий.

Отличия мембран разных органоидов определяются свойствами образующих их белков и липидов. К некоторым мембранам эндоплазматической сети прикреплены рибосомы; здесь происходит интенсивный синтез белка. Такая гранулярная эндоплазматическая сеть особенно развита в клетках, секретирующих или интенсивно обновляющих белок, например у человека в клетках печени, поджелудочной железы, нервных клеток. В состав других биологических мембран, лишённых рибосом, входят ферменты, участвующие в синтезе углеводно-белковых и липидных комплексов.

В каналах эндоплазматической сети могут временно накапливаться продукты деятельности клеток; в некоторых клетках по каналам происходит направленный транспорт веществ. Перед выведением из клетки, вещество концентрируется в пластинчатом комплексе (комплексе Гольджи). Здесь обособляются различные включения клетки, например, секреторные или пигментные гранулы, образуются лизосомы — пузырьки, содержащие гидролитические ферменты и участвующие во внутриклеточном переваривании многих веществ. Система окруженных мембранами каналов, вакуолей и пузырьков представляет единое целое. Так, эндоплазматическая сеть может без перерыва переходить в мембраны, окружающие ядро, соединяться с цитоплазматической мембраной, формировать комплекс Гольджи. Однако связи эти нестабильны. Нередко, а во многих клетках обычно разные мембранные структуры разобщены и обмениваются веществами через гиалоплазму. Энергетика клетки во многом зависит от работы митохондрий.

Число митохондрий в клетках разного типа колеблется от десятков до нескольких тысяч. Например, в печёночной клетке человека около 2 тыс. митохондрий; их общий объём не менее 20% объёма клетки. Внешняя мембрана митохондрии отграничивает её от цитоплазмы, на внутренней — происходят основные энергетические превращения веществ, в результате которых образуется соединение, богатое энергией, — аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) — универсальный переносчик энергии в клетках. Митохондрии содержат ДНК и способны к самовоспроизведению; однако автономность митохондрий относительна, их репродукция и деятельность зависят от ядра. За счет энергии АТФ в клетках осуществляются различные синтезы, транспорт и выделение веществ, механическая работа, регуляция процессов и т.д.

В делении клеток, а иногда и в их движении, участвуют структуры, имеющие вид трубочек субмикроскопических размеров. «Сборка» таких структур и их функционирование зависят от центриолей, при участии которых организуется Веретено деления клетки, с чем связано перемещение хромосом и ориентация оси деления клетки. Базальные тельца — производные центриолей — необходимы для построения и нормальной работы жгутиков и ресничек — локомоторных и чувствительных образований клетки, строение которых у простейших и в различных клетках многоклеточных однотипно.

От внеклеточной среды клетка отделена плазматической мембраной, через которую происходит поступление ионов и молекул в клетку и выведение их из клетки. Отношение поверхности клетки к ее объему уменьшается с увеличением объема, и чем крупнее клетка, тем более затруднены ее связи с внешней средой. Величина клетки не может быть особенно большой.

Для живых клеток характерен активный транспорт ионов, требующий затраты энергии, специальных ферментов и, возможно, переносчиков. Благодаря активному и избирательному переносу в клетку одних ионов и непрерывному удалению из нее других, создается разность концентраций ионов в клетке и окружающей среде. Этот эффект может быть обусловлен и связыванием ионов компонентами клетки. Многие ионы необходимы как активаторы внутриклеточных синтезов и как стабилизаторы структуры органоидов. Обратимые изменения соотношения ионов в клетке и среде лежат в основе биоэлектрической активности клетки — одного из важных факторов передачи сигналов от одной клетки к другой. Образуя вмятины, которые затем замыкаются и отделяются в виде пузырьков внутрь клетки, плазматическая мембрана способна захватывать растворы крупных молекул или даже отдельные частицы величиной в несколько мкм. Так осуществляется питание некоторых клеток, перенос веществ через клетку, захват бактерий фагоцитами. Со свойствами плазматической мембраны связаны и силы сцепления, удерживающие во многих случаях клетки друг около друга, например, в покровах тела или внутренних органах. Сцепление и связь клеток обеспечиваются химическим взаимодействием мембран и специальными структурами мембраны — десмосомами.

Рассмотренная в общей форме схема строения клеток свойственна в основных чертах как животным, так и растительным клеткам. Но есть и существенные различия в особенностях метаболизма и строения растительных и животных клеток.

Клетка (растения, животного, гриба) строение

Клетка (растения, животного, гриба) строение

Клетки растений

Поверх плазматической мембраны растительные клетки покрыты твёрдой внешней оболочкой (она может отсутствовать лишь у половых клеток), состоящей у большинства растений главным образом из полисахаридов: целлюлозы, пектиновых веществ и гемицеллюлоз, а у грибов и некоторых водорослей — из хитина. Оболочки снабжены порами, через которые с помощью выростов цитоплазмы соседние клетки связаны друг с другом. Состав и строение оболочки меняются по мере роста и развития клеток. Часто у клеток, прекративших рост, оболочка пропитывается лигнином, кремнезёмом или другим веществом, которое делает её более прочной. Оболочки клеток определяют механические свойства растения. Клетки некоторых растительных тканей отличаются особенно толстыми и прочными стенками, сохраняющими свои скелетные функции после гибели клетки. Дифференцированные растительные клетки имеют несколько вакуолей или одну центральную вакуоль, занимающую обычно большую часть объёма клетки. Содержимое вакуолей — раствор различных солей, углеводов, органических кислот, алкалоидов, аминокислот, белков, а также запас воды. В вакуолях могут откладываться питательные вещества. В цитоплазме растительной клетки имеются специальные органоиды — пластиды, лейкопласты (в них часто откладывается крахмал), хлоропласты (содержат преимущественно хлорофилл и осуществляют Фотосинтез) и хромопласты (содержат пигменты из группы каротиноидов). Пластиды, как и митохондрии, способны к самовоспроизведению. Комплекс Гольджи в растительной клетке представлен рассеянными по цитоплазме диктиосомами.

Одноклеточные организмы

В строении и функциях одноклеточных, или простейших, черты, свойственные любой клетке, сочетаются с признаками самостоятельных организмов. Так, у простейших такой же набор органоидов, как и у многоклеточных; идентично и ультрастроение их органоидов; при делении простейших в них обнаруживаются типичные хромосомы. Однако приспособление простейших к разным средам обитания (водной или наземной, к свободному или паразитическому существованию) обусловило существенное разнообразие их строения и физиологии. Многие простейшие (жгутиковые, инфузории) обладают сложным двигательным аппаратом и имеют органеллы, связанные с захватом пищи и пищеварением. Изучение простейших представляет большой интерес для выяснения филогенетических возможностей клеток: эволюционные изменения организма протекают у них на клеточном уровне.

В отличие от простейших и многоклеточных организмов, бактерии, синезеленые водоросли, актиномицеты не имеют оформленного ядра и хромосом. Их генетический аппарат, называется нуклеоидом, представлен нитями ДНК и не окружен оболочкой. Еще более отличаются от многоклеточных организмов и от простейших вирусы, у которых отсутствуют основные, необходимые для обмена веществ ферменты. Поэтому вирусы могут расти и размножаться, лишь проникая в клетки и используя их ферментные системы.

Специальные функции клеток

В процессе эволюции многоклеточных возникло разделение функций между клетками, что привело к расширению возможностей приспособления животных и растений к меняющимся условиям среды. Закрепившиеся наследственно различия в форме клеток, их размерах и некоторых сторонах метаболизма реализуются в процессе индивидуального развития организма. Основное проявление развития — дифференцировка клетки, их структурная и функциональная специализация. Дифференцированные клетки имеют такой же набор хромосом, как и оплодотворенная яйцеклетка. Это доказывается пересадкой ядра дифференцированной клетки в предварительно лишенную ядра яйцеклетку, после чего может развиваться полноценный организм. Таким образом, различия между дифференцированными клетками обусловливаются разными соотношениями активных и неактивных генов, каждый из которых кодирует биосинтез определённого белка. Судя по составу белков, в дифференцированных клетках активна (способна к транскрипции) лишь небольшая часть (порядка 10%) генов, свойственных клеткам данного вида организмов. Среди них лишь немногие ответственны за специальную функцию клеток, а остальные обеспечивают общеклеточные функции. Так, в мышечных клетках активны гены, кодирующие структуру сократимых белков, в эритроидных клетках — гены, кодирующие биосинтез гемоглобина, и т.д. Однако в каждой клетке должны быть активны гены, определяющие биосинтез веществ и структур, необходимых для всех клеток, например ферментов, участвующих в энергетических превращениях веществ.

В процессе специализации клетки отдельные общеклеточные функции их могут развиваться особенно сильно. Так, в железистых клетках более всего выражена синтетическая активность, мышечные — наиболее сократимы, нервные — наиболее возбудимы. В узкоспециализированных клетках обнаруживаются структуры, характерные лишь для этих клеток (например, у животных — миофибриллы мышц, тонофибриллы и реснички некоторых покровных клетках, нейрофибриллы нервных клеток, жгутики у простейших или у сперматозоидов многоклеточных организмов). Иногда специализация сопровождается утратой некоторых свойств (например, нервные клетки утрачивают способность к размножению; ядра клеток кишечного эпителия млекопитающих не могут в зрелом состоянии синтезировать РНК; зрелые эритроциты млекопитающих лишены ядра).

Выполнение важных для организма функций включает иногда гибель клеток. Так, клетки эпидермиса кожи постепенно ороговевают и гибнут, но остаются некоторое время в пласте, предохраняя подлежащие ткани от повреждения и инфекции. В сальных железах клетки постепенно превращаются в капли жира, который используется организмом или выделяется.

Для выполнения некоторых тканевых функций клетки образуют неклеточные структуры. Основные пути их образования — секреция или превращения компонентов цитоплазмы. Так, значительная по объёму часть подкожной клетчатки, хряща и кости составляет межуточное вещество — производное клетки соединительной ткани. Клетки крови обитают в жидкой среде (плазме крови), содержащей белки, сахара и др. вещества, вырабатываемые разными клетками организма. Клетки эпителия, образующие пласт, окружены тонкой прослойкой диффузно распределённых веществ, главным образом гликопротеидов (так называемый цемент, или надмембранный компонент). Внешние покровы членистоногих и раковины моллюсков — также продукты выделения клеток. Взаимодействие специализированных клеток — необходимое условие жизни организма и нередко самих этих клеток. Лишённые связей друг с другом, например в культуре, клетки быстро утрачивают особенности присущих им специальных функций.

Читайте так же

Клетка и ее строение

Деление и обновление клеток

Источник krovanalis.ru