Какими свойствами обладают постоянные магниты как магниты взаимодействуют

×òî òàêîå ïîñòîÿííûé ìàãíèò

Ôåððîìàãíèòíîå èçäåëèå, ñïîñîáíîå ñîõðàíÿòü çíà÷èòåëüíóþ îñòàòî÷íóþ íàìàãíè÷åííîñòü ïîñëå ñíÿòèÿ âíåøíåãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ, íàçûâàåòñÿ ïîñòîÿííûì ìàãíèòîì.

Ïîñòîÿííûå ìàãíèòû èçãîòàâëèâàþò èç ðàçëè÷íûõ ìåòàëëîâ, òàêèõ êàê: êîáàëüò, æåëåçî, íèêåëü, ñïëàâû ðåäêîçåìåëüíûõ ìåòàëëîâ (äëÿ íåîäèìîâûõ ìàãíèòîâ), à òàêæå èç åñòåñòâåííûõ ìèíåðàëîâ òèïà ìàãíåòèòîâ.

Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ ñåãîäíÿ î÷åíü øèðîêà, îäíàêî íàçíà÷åíèå èõ ïðèíöèïèàëüíî âåçäå îäíî è òî æå êàê èñòî÷íèê ïîñòîÿííîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ áåç ïîäâîäà ýëåêòðîýíåðãèè. Òàêèì îáðàçîì, ìàãíèò ýòî òåëî, îáëàäàþùåå ñâîèì ñîáñòâåííûì ìàãíèòíûì ïîëåì.

Ñàìî æå ñëîâî «ìàãíèò» ïðîèñõîäèò îò ãðå÷åñêîãî ñëîâîñî÷åòàíèÿ, êîòîðîå ïåðåâîäèòñÿ êàê «êàìåíü èç Ìàãíåñèè», ïî íàçâàíèþ àçèàòñêîãî ãîðîäà, ãäå áûëè â äðåâíîñòè îòêðûòû çàëåæè ìàãíåòèòà ìàãíèòíîãî æåëåçíÿêà. Ñ ôèçè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ýëåìåíòàðíûì ìàãíèòîì ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîí, à ìàãíèòíûå ñâîéñòâà ìàãíèòîâ âîîáùå îáóñëàâëèâàþòñÿ ìàãíèòíûìè ìîìåíòàìè ýëåêòðîíîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ íàìàãíè÷åííîãî ìàòåðèàëà.

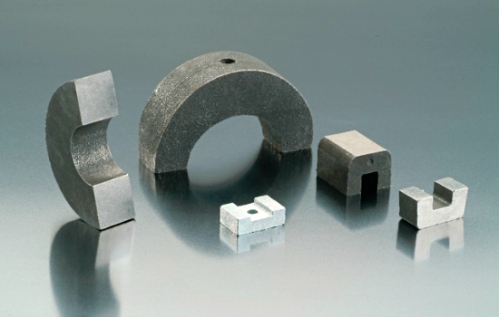

çàâèñèìîñòè îò íàçíà÷åíèÿ ìàãíèòîâ èì ïðèäàåòñÿ ðàçëè÷íàÿ ôîðìà. ×àñòî ïîñòîÿííûì ìàãíèòàì ïðèäàåòñÿ ôîðìà ïîäêîâû (ò. í. «ïîäêîâîîáðàçíûå» ìàãíèòû). Ïîñëå òîãî êàê ìàòåðèàëó ïðèäàíà ôîðìà, îí äîëæåí áûòü íàìàãíè÷åí, ò. å. ïîìåùåí âî âíåøíåå ìàãíèòíîå ïîëå.

Îáû÷íî äëÿ íàìàãíè÷èâàíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ ìàãíèòíîå ïîëå êàòóøêè, ïî êîòîðîé ïðîòåêàåò ýëåêòðè÷åñêèé òîê.  ðåçóëüòàòå ñèëüíîãî íàãðåâàíèÿ, òîë÷êîâ ïîñòîÿííûå ìàãíèòû. ìîãóò ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ ïîòåðÿòü ñâîè ìàãíèòíûå ñâîéñòâà (ðàçìàãíèòèòüñÿ).

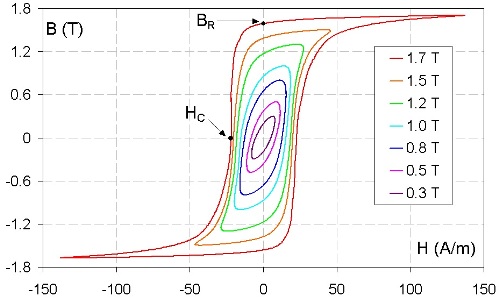

Õàðàêòåðèñòèêè ðàçìàãíè÷èâàþùåãî ó÷àñòêà ïåòëè ìàãíèòíîãî ãèñòåðåçèñà ìàòåðèàëà, èç êîòîðîãî èçãîòîâëåí ïîñòîÿííûé ìàãíèò, îïðåäåëÿþò ñâîéñòâà òîãî èëè èíîãî ïîñòîÿííîãî ìàãíèòà: ÷åì âûøå êîýðöèòèâíàÿ ñèëà Íñ, è ÷åì âûøå îñòàòî÷íàÿ ìàãíèòíàÿ èíäóêöèÿ Âr òåì ñèëüíåå è ñòàáèëüíåå ìàãíèò.

Êîýðöèòèâíàÿ ñèëà (áóêâàëüíî â ïåðåâîäå ñ ëàòèíñêîãî — «óäåðæèâàþùàÿ ñèëà») ñèëà, ïðåïÿòñòâóþùàÿ èçìåíåíèþ ìàãíèòíîé ïîëÿðèçàöèè ôåððîìàãíåòèêîâ.

Ïîêà ôåððîìàãíåòèê íå ïîëÿðèçîâàí, ò. å. ýëåìåíòàðíûå òîêè íå îðèåíòèðîâàíû, êîýðöèòèâíàÿ ñèëà ïðåïÿòñòâóåò îðèåíòèðîâêå ýëåìåíòàðíûõ òîêîâ. Íî êîãäà ôåððîìàãíåòèê óæå ïîëÿðèçîâàí, îíà óäåðæèâàåò ýëåìåíòàðíûå òîêè â îðèåíòèðîâàííîì ïîëîæåíèè è ïîñëå òîãî, êàê âíåøíåå íàìàãíè÷èâàþùåå ïîëå óñòðàíåíî.

Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ îñòàòî÷íûé ìàãíåòèçì, êîòîðûé íàáëþäàåòñÿ ó ìíîãèõ ôåððîìàãíåòèêîâ. ×åì áîëüøå êîýðöèòèâíàÿ ñèëà, òåì ñèëüíåå âûðàæåíî ÿâëåíèå îñòàòî÷íîãî ìàãíåòèçìà.

Èòàê, êîýðöèòèâíàÿ ñèëà ýòî çíà÷åíèå íàïðÿæ¸ííîñòè ìàãíèòíîãî ïîëÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïîëíîãî ðàçìàãíè÷èâàíèÿ ôåððî- èëè ôåððèìàãíèòíîãî âåùåñòâà. Òàêèì îáðàçîì, ÷åì áîëüøåé êîýðöèòèâíîé ñèëîé îáëàäàåò êîíêðåòíûé ìàãíèò, òåì îí óñòîé÷èâåå ê ðàçìàãíè÷èâàþùèì ôàêòîðàì.

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ êîýðöèòèâíîé ñèëû â ñèñòåìå ÑÈ Àìïåð/ìåòð. À ìàãíèòíàÿ èíäóêöèÿ, êàê èçâåñòíî, — ýòî âåêòîðíàÿ âåëè÷èíà, ÿâëÿþùàÿñÿ ñèëîâîé õàðàêòåðèñòèêîé ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Õàðàêòåðíîå çíà÷åíèå îñòàòî÷íîé ìàãíèòíîé èíäóêöèè ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ ïîðÿäêà 1 Òåñëà.

Ìàãíèòíûé ãèñòåðåçèñ íàëè÷èå ïîñëåäñòâèÿ ïîëÿðèçàöèè ìàãíåòèêîâ ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî íàìàãíè÷èâàíèå è ðàçìàãíè÷èâàíèå ìàãíèòíîãî ìàòåðèàëà ïðîèñõîäÿò íåîäèíàêîâî, ò. ê. íàìàãíè÷èâàíèå ìàòåðèàëà âñå âðåìÿ íåìíîãî îòñòàåò îò íàìàãíè÷èâàþùåãî ïîëÿ.

Ïðè ýòîì ÷àñòü ýíåðãèè, çàòðà÷åííîé íà íàìàãíè÷èâàíèå òåëà, ïðè ðàçìàãíè÷èâàíèè íå âîçâðàùàåòñÿ îáðàòíî, à ïðåâðàùàåòñÿ â òåïëî. Ïîýòîìó ìíîãîêðàòíîå ïåðåìàãíè÷èâàíèå ìàòåðèàëà ñâÿçàíî ñ çàìåòíûìè ïîòåðÿìè ýíåðãèè è èíîãäà ìîæåò âûçâàòü ñèëüíîå íàãðåâàíèå íàìàãíè÷èâàåìîãî òåëà.

×åì ñèëüíåå âûðàæåí ãèñòåðåçèñ â ìàòåðèàëå, òåì áîëüøå ïîòåðè â íåì ïðè ïåðåìàãíè÷èâàíèè. Ïîýòîìó äëÿ ìàãíèòíûõ öåïåé ñ ïåðåìåííûì ìàãíèòíûì ïîòîêîì ïðèìåíÿþò ìàòåðèàëû, íå îáëàäàþùèå ãèñòåðåçèñîì (ñìîòðèòå — Ìàãíèòîïðîâîäû ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ).

Âèäû è ñâîéñòâà ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ

Ôåððèòîâûå

Ôåððèòîâûå ìàãíèòû õîòü è îòëè÷àþòñÿ õðóïêîñòüþ, íî îáëàäàþò õîðîøåé êîððîçèéíîé ñòîéêîñòüþ, ÷òî ïðè íåâûñîêîé öåíå äåëàåò èõ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè. Òàêèå ìàãíèòû èçãîòàâëèâàþò èç ñïëàâà îêñèäà æåëåçà ñ ôåððèòîì áàðèÿ èëè ñòðîíöèÿ. Äàííûé ñîñòàâ ïîçâîëÿåò ìàòåðèàëó ñîõðàíÿòü ñâîè ìàãíèòíûå ñâîéñòâà â øèðîêîì òåìïåðàòóðíîì äèàïàçîíå îò -30°C äî +270°C.

Ìàãíèòíûå èçäåëèÿ â ôîðìå ôåððèòîâûõ êîëåö, áðóñêîâ è ïîäêîâ øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ êàê â ïðîìûøëåííîñòè, òàê è â áûòó, â òåõíèêå è ýëåêòðîíèêå. Èõ èñïîëüçóþò â àêóñòè÷åñêèõ ñèñòåìàõ, â ãåíåðàòîðàõ, â äâèãàòåëÿõ ïîñòîÿííîãî òîêà.  àâòîìîáèëåñòðîåíèè ôåððèòîâûå ìàãíèòû óñòàíàâëèâàþò â ñòàðòåðû, â ñòåêëîïîäúåìíèêè, â ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ è â âåíòèëÿòîðû.

Ôåððèòîâûå ìàãíèòû îòëè÷àþòñÿ êîýðöèòèâíîé ñèëîé ïîðÿäêà 200 êÀ/ì è îñòàòî÷íîé ìàãíèòíîé èíäóêöèåé ïîðÿäêà 0,4 Òåñëà.  ñðåäíåì, ôåððèòîâûé ìàãíèò ìîæåò ïðîñëóæèòü îò 10 äî 30 ëåò.

Àëüíèêî (àëþìèíèé-íèêåëü-êîáàëüò)

Ïîñòîÿííûå ìàãíèòû íà îñíîâå ñïëàâà èç àëþìèíèÿ, íèêåëÿ è êîáàëüòà îòëè÷àþòñÿ íåïðåâçîéäåííîé òåìïåðàòóðíîé óñòîé÷èâîñòüþ è ñòàáèëüíîñòüþ: îíè ñïîñîáíû ñîõðàíÿòü ñâîè ìàãíèòíûå ñâîéñòâà ïðè òåìïåðàòóðàõ äî +550°C, õîòÿ êîýðöèòèâíàÿ ñèëà, õàðàêòåðíàÿ äëÿ íèõ, îòíîñèòåëüíî ìàëà. Ïîä äåéñòâèåì îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ, òàêèå ìàãíèòû ïîòåðÿþò èñõîäíûå ìàãíèòíûå ñâîéñòâà.

Ïîñóäèòå ñàìè: òèïè÷íàÿ êîýðöèòèâíàÿ ñèëà ïîðÿäêà 50 êÀ/ì ïðè îñòàòî÷íîé íàìàãíè÷åííîñòè ïîðÿäêà 0,7 Òåñëà. Îäíàêî íåñìîòðÿ íà ýòó îñîáåííîñòü, ìàãíèòû àëüíèêî íåçàìåíèìû äëÿ íåêîòîðûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.

Òèïè÷íîå ñîäåðæàíèå êîìïîíåíòîâ â ñïëàâàõ àëüíèêî ñ âûñîêèìè ìàãíèòíûìè ñâîéñòâàìè èçìåíÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ïðåäåëàõ: àëþìèíèé — îò 7 äî 10%, íèêåëü — îò 12 äî 15%, êîáàëüò — îò 18 äî 40%, è îò 3 äî 4% ìåäè.

×åì áîëüøå êîáàëüòà, òåì âûøå èíäóêöèÿ íàñûùåíèÿ è ìàãíèòíàÿ ýíåðãèÿ ñïëàâà. Äîáàâêè â âèäå îò 2 äî 8% òèòàíà è âñåãî 1% íèîáèÿ ñïîñîáñòâóþò ïîëó÷åíèþ áîëüøåé êîýðöèòèâíîé ñèëû äî 145 êÀ/ì. Äîáàâêà îò 0,5 äî 1% êðåìíèÿ îáåñïå÷èâàåò èçîòðîïèþ ìàãíèòíûõ ñâîéñòâ.

Ñàìàðèåâûå

Åñëè íóæíà èñêëþ÷èòåëüíàÿ óñòîé÷èâîñòü ê êîððîçèè, îêèñëåíèþ è òåìïåðàòóðå äî +350°C, òî ìàãíèòíûé ñïëàâ ñàìàðèÿ ñ êîáàëüòîì òî ÷òî íàäî.

Ïî ñòîèìîñòè ñàìàðèé-êîáàëüòîâûå ìàãíèòû äîðîæå íåîäèìîâûõ çà ñ÷¸ò áîëåå äåôèöèòíîãî è äîðîãîãî ìåòàëëà êîáàëüòà. Òåì íå ìåíåå, èìåííî èõ öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíÿòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èìåòü ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû è âåñ êîíå÷íûõ èçäåëèé.

Íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíî ýòî â êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòàõ, àâèàöèîííîé è êîìïüþòåðíîé òåõíèêå, ìèíèàòþðíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëÿõ è ìàãíèòíûõ ìóôòàõ, â íîñèìûõ ïðèáîðàõ è óñòðîéñòâàõ (÷àñàõ, íàóøíèêàõ, ìîáèëüíûõ òåëåôîíàõ è ò.ä.)

Áëàãîäàðÿ îñîáîé êîððîçèéíîé ñòîéêîñòè, èìåííî ñàìàðèåâûå ìàãíèòû ïðèìåíÿþòñÿ â ñòðàòåãè÷åñêèõ ðàçðàáîòêàõ è âîåííûõ ïðèëîæåíèÿõ. Ýëåêòðîäâèãàòåëè, ãåíåðàòîðû, ïîäúåìíûå ñèñòåìû, ìîòîòåõíèêà ñèëüíûé ìàãíèò èç ñïëàâà ñàìàðèÿ-êîáàëüòà èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ àãðåññèâíûõ ñðåä è ñëîæíûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè. Êîýðöèòèâíàÿ ñèëà ïîðÿäêà 700 êÀ/ì ïðè îñòàòî÷íîé ìàãíèòíîé èíäóêöèè ïîðÿäêà 1 Òåñëà.

Íåîäèìîâûå

Íåîäèìîâûå ìàãíèòû íà ñåãîäíÿøíèé äåíü î÷åíü âîñòðåáîâàíû è ïðåäñòàâëÿþòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûìè. Ñïëàâ íåîäèì-æåëåçî-áîð ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ñóïåðìàãíèòû äëÿ ðàçëè÷íûõ ñôåð, íà÷èíàÿ ñ çàùåëîê è èãðóøåê, çàêàí÷èâàÿ ýëåêòðîãåíåðàòîðàìè è ìîùíûìè ïîäúåìíûìè ìàøèíàìè.

Âûñîêàÿ êîýðöèòèâíàÿ ñèëà ïîðÿäêà 1000 êÀ/ì è îñòàòî÷íàÿ íàìàãíè÷åííîñòü ïîðÿäêà 1,1 Òåñëà, ïîçâîëÿþò ìàãíèòó ñîõðàíÿòüñÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò, çà 10 ëåò íåîäèìîâûé ìàãíèò òåðÿåò ëèøü 1% ñâîåé íàìàãíè÷åííîñòè, åñëè òåìïåðàòóðà åãî â óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè íå ïðåâûøàåò +80°C (äëÿ íåêîòîðûõ ìàðîê äî +200°C). Òàêèì îáðàçîì, ëèøü äâà íåäîñòàòêà åñòü ó íåîäèìîâûõ ìàãíèòîâ õðóïêîñòü è íèçêàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà.

Ìàãíèòîïëàñòû

Ìàãíèòíûé ïîðîøîê âìåñòå ñî ñâÿçóþùèì êîìïîíåíòîì îáðàçóåò ìÿãêèé, ãèáêèé è ëåãêèé ìàãíèò. Ñâÿçóþùèå êîìïîíåíòû, òàêèå êàê âèíèë, êàó÷óê, ïëàñòèê èëè àêðèë ïîçâîëÿþò ïîëó÷àòü ìàãíèòû ðàçëè÷íûõ ôîðì è ðàçìåðîâ.

Ìàãíèòíàÿ ñèëà, êîíå÷íî, óñòóïàåò ÷èñòîìó ìàãíèòíîìó ìàòåðèàëó, íî èíîãäà òàêèå ðåøåíèÿ íåîáõîäèìû äëÿ äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåííûõ íåîáû÷íûõ äëÿ ìàãíèòîâ öåëåé: â ïðîèçâîäñòâå ðåêëàìíîé ïðîäóêöèè, ïðè èçãîòîâëåíèè ñúåìíûõ íàêëååê íà àâòî, à òàêæå â èçãîòîâëåíèè ðàçëè÷íûõ êàíöåëÿðñêèõ è ñóâåíèðíûõ òîâàðîâ.

Âçàèìîäåéñòâèå ìàãíèòîâ

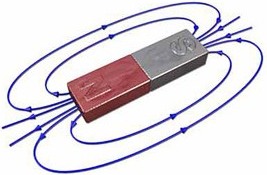

Îäíîèìåííûå ïîëþñà ìàãíèòîâ îòòàëêèâàþòñÿ, à ðàçíîèìåííûå ïîëþñà ïðèòÿãèâàþòñÿ. Âçàèìîäåéñòâèå ìàãíèòîâ îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ëþáîé ìàãíèò èìååò ìàãíèòíîå ïîëå, è ýòè ìàãíèòíûå ïîëÿ âçàèìîäåéñòâóþò ìåæäó ñîáîé.  ÷åì, íàïðèìåð, ïðè÷èíà íàìàãíè÷èâàíèÿ æåëåçà?

Ñîãëàñíî ãèïîòåçå ôðàíöóçñêîãî ó÷åíîãî Àìïåðà, âíóòðè âåùåñòâà ñóùåñòâóþò ýëåìåíòàðíûå ýëåêòðè÷åñêèå òîêè (òîêè Àìïåðà), êîòîðûå îáðàçóþòñÿ âñëåäñòâèå äâèæåíèÿ ýëåêòðîíîâ âîêðóã ÿäåð àòîìîâ è âîêðóã ñîáñòâåííîé îñè.

Ïðè äâèæåíèè ýëåêòðîíîâ âîçíèêàþò ýëåìåíòàðíûå ìàãíèòíûå ïîëÿ. È åñëè êóñîê æåëåçà âíåñòè âî âíåøíåå ìàãíèòíîå ïîëå, òî âñå ýëåìåíòàðíûå ìàãíèòíûå ïîëÿ â ýòîì æåëåçå îðèåíòèðóþòñÿ îäèíàêîâî âî âíåøíåì ìàãíèòíîì ïîëå, îáðàçóÿ ñîáñòâåííîå ìàãíèòíîå ïîëå êóñêà æåëåçà. Òàê, åñëè ïðèëîæåííîå âíåøíåå ìàãíèòíîå ïîëå áûëî äîñòàòî÷íî ñèëüíûì, òî ïîñëå åãî îòêëþ÷åíèÿ êóñîê æåëåçà ñòàíåò ïîñòîÿííûì ìàãíèòîì.

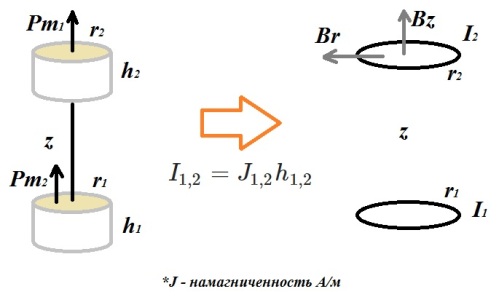

Çíàíèå ôîðìû è íàìàãíè÷åííîñòè ïîñòîÿííîãî ìàãíèòà ïîçâîëÿåò äëÿ ðàñ÷åòîâ çàìåíèòü åãî ýêâèâàëåíòíîé ñèñòåìîé ýëåêòðè÷åñêèõ òîêîâ íàìàãíè÷èâàíèÿ. Òàêàÿ çàìåíà âîçìîæíà êàê ïðè ðàñ÷åòå õàðàêòåðèñòèê ìàãíèòíîãî ïîëÿ, òàê è ïðè ðàñ÷åòàõ ñèë, äåéñòâóþùèõ íà ìàãíèò ñî ñòîðîíû âíåøíåãî ïîëÿ.

Äëÿ ïðèìåðà ïðîâåäåì ðàñ÷åò ñèëû âçàèìîäåéñòâèÿ äâóõ ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ. Ïóñòü ìàãíèòû èìåþò ôîðìó òîíêèõ öèëèíäðîâ, èõ ðàäèóñû îáîçíà÷èì r1 è r2, òîëùèíû h1, h2 , îñè ìàãíèòîâ ñîâïàäàþò, ðàññòîÿíèå ìåæäó ìàãíèòàìè îáîçíà÷èì z, áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî îíî çíà÷èòåëüíî áîëüøå ðàçìåðîâ ìàãíèòîâ.

Âîçíèêíîâåíèå ñèëû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ìàãíèòàìè îáúÿñíÿåòñÿ òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì: îäèí ìàãíèò ñîçäàåò ìàãíèòíîå ïîëå, êîòîðîå âîçäåéñòâóåò íà âòîðîé ìàãíèò.

Äëÿ ðàñ÷åòà ñèëû âçàèìîäåéñòâèÿ ìûñëåííî çàìåíèì ìàãíèòû ñ îäíîðîäíîé íàìàãíè÷åííîñòüþ J1 è J2 êðóãîâûìè òîêàìè, òåêóùèìè ïî áîêîâîé ïîâåðõíîñòè öèëèíäðîâ. Ñèëû ýòèõ òîêîâ âûðàçèì ÷åðåç íàìàãíè÷åííîñòè ìàãíèòîâ, à èõ ðàäèóñû áóäåì ñ÷èòàòü ðàâíûìè ðàäèóñàì ìàãíèòîâ.

Ðàçëîæèì âåêòîð èíäóêöèè B ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ñîçäàâàåìîãî ïåðâûì ìàãíèòîì â ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ âòîðîãî íà äâå ñîñòàâëÿþùèå: îñåâóþ, íàïðàâëåííóþ âäîëü îñè ìàãíèòà, è ðàäèàëüíóþ — ïåðïåíäèêóëÿðíóþ åé.

Äëÿ âû÷èñëåíèÿ ñóììàðíîé ñèëû, äåéñòâóþùåé íà êîëüöî, íåîáõîäèìî ìûñëåííî ðàçáèòü åãî íà ìàëûå ýëåìåíòû Idl è ïðîñóììèðîâàòü ñèëû Àìïåðà, äåéñòâóþùèå íà êàæäûå òàêîé ýëåìåíò.

Èñïîëüçóÿ ïðàâèëî ëåâîé ðóêè, ëåãêî ïîêàçàòü, ÷òî îñåâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ ïðèâîäèò ê ïîÿâëåíèþ ñèë Àìïåðà, ñòðåìÿùèõñÿ ðàñòÿíóòü (èëè ñæàòü) êîëüöî âåêòîðíàÿ ñóììà ýòèõ ñèë ðàâíà íóëþ.

Íàëè÷èå ðàäèàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ïîëÿ ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ ñèë Àìïåðà, íàïðàâëåííûõ âäîëü îñè ìàãíèòîâ, òî åñòü ê èõ ïðèòÿæåíèþ èëè îòòàëêèâàíèþ. Îñòàíåòñÿ âû÷èñëèòü ñèëû Àìïåðà ýòî è áóäóò ñèëû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó äâóìÿ ìàãíèòàìè.

Ñìîòðèòå òàêæå: Èñïîëüçîâàíèå ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ â ýëåêòðîòåõíèêå è ýëåêòðîýíåðãåòèêå

Ганна У. · 30 марта

3,5 K

Взаимодействуют они следующим образом: одноименные полюса отталкиваются, а разноименные полюса притягиваются. Взаимодействие магнитов объясняется тем, что любой магнит имеет магнитное поле, и эти магнитные поля взаимодействуют между собой .

Ты хоть понимаешь как ты жалок отвечая подобным образом?

Что верно и есть ли противоречие в утверждении: «подобное притягивает подобное и противоположности притягиваются»?

Никакого противоречия нет.

Как правило люди окружают себя подобным.

Если говорить о том, что противоположности притягиваются, как это часто бывает в отношениях, то тут немного другой принцип: люди сходятся не на общности интересов. Им как раз интересен другой мир, которого они не знают, мир другого человека. Поэтому первое время они влюблены и поглощены друг другом, а когда все о партнере известно, и совместных интересов нет, то они начинают друг от друга отдаляться.

Был ли обнаружен электрическое поле в постоянном магните?

…Сто лет назад, А. Энштейном. Эффект магтита, это результат орбитальной ориентации электронов в атоме. Отдельного, собственного магнитного… не сущестует, это результат движения электронов, исключительно. Но этот эффект далеко не тривиален. Прийдется познакомиться с физикой более чем школьной.

Ибо школа не для того чтобы знать, а наоборот, коротко говоря. Чтобы вам пофиг было. Иначе куда девать хомуты и нагайки. Или как еше вас натравить на людей. Так что не берите у голову, служите и получайте удовольствие. Родина зовет.

Какова природа электромагнитных волн?

Вы замахиваетесь на вопрос, ответ на который может стать новой эпохой в познании нашего мира. С одной стороны, электромагнитные волны — это решение уравнений Максвелла в виде распространяющихся в пространстве совместных синусоидальных возмущений электрического и магнитного полей. С другой стороны, это поток корпускул, имеющих массу и импульс, то есть фотонов эл.-магнитного излучения. В целом это проявление электромагнитного взаимодействия — одного из четырёх известных фундаментальных взаимодействий. А какова природа этих фундаментальных взаимодействий — это мы пока можем только догадываться.

Впрочем, такое положение вещей не мешает активно изучать свойства электромагнитных волн и успешно их использовать в практических целях.

Кто может простыми словами объяснить как работает постоянный магнит? В каком направлении двигаются в нем электроны и как получается так что если разрезать магнит получится два маленьких магнита?

Давайте заглянем в структуру металлов которые поддаются намагничиванию. Все они имеют в структуре кристаллическую решётку, причём эти решётки, имеют узлы в углах и параллерные связи между узлами. Всё, что может двигаться в кристаллической решётке, движется хаотично. Поместили такой металл в сильное постоянное магнитное поле. Какие изменения протекают в это время? Под действием сильного магнитного поля, которое проходит по внутренней области металла, начинают перестраиваться атомы, у которых не хватает электронов на внешней оболочке имеют (+) заряд и у которых избыток электронов имеют (-) заряд. Под дейсвием магнитного поля образуется упорядочная структура т. е. к положительному (+) заряду притягивается отрицательный (-) заряд образуя связь, которая называется диполь и так во всей структуре металла образуются диполи. И вот, когда сняли магнитное поле, диполи сохраняют свою ориентацию т. е. на одном канце болванки действует сила положительных (+) зарядов, на другом действует сила отрицательных (-) зарядов, что и обясняет появление полюсов на концах болванки. А вот в металлах, в которых другая форма кристаллической рещётки, не удаётся создать однонаправленную ориентацию диполей и поэтому на концах болванки не создаётся сила магнитного действия. При аккуратном разделении болванки на две части, структура диполей сохраняется, при сильном ударе по болванке ударная волна разрушёет структуру диполей, так жэ при нагревании и всё что может двигаться, начинает двигатся хаотично. Есть информация, что в структуре магнита учавствует сила ЭФИРА, но это пока на уровне предположения.

Прочитать ещё 3 ответа

Есть ли связь между магнитным полем земли и гравитацией?

Такая связь есть, но она не прямая, многоступенчатая, так сказать.

Чтобы планета обладала магнитным полем, у неё должно быть твёрдое металлическое горячее ядро. Тогда будет работать так называемое Магнитное_динамо , которое и создаёт магнитное поле планеты.

А вот для того, чтобы у планеты такое ядро было, планета должна обладать весьма серьёзной гравитацией, то есть быть достаточно массивной.

Существует два основных типа магнитов: постоянные и электромагниты. Определить, что же такое постоянный магнит, можно на основании главного его свойства. Постоянный магнит получил свое название за то, что его магнетизм всегда «включен». Он генерирует собственное магнитное поле, в отличие от электромагнита, сделанного из проволоки, обернутой вокруг железного сердечника, и требующего протекания тока для создания магнитного поля.

Постоянный магнит

История изучения магнитных свойств

Столетия назад люди открыли, что некоторые типы горных пород обладают оригинальными особенностями: притягиваются к железным предметам. Упоминание о магнетите встречается в древних исторических летописях: больше двух тысячелетий назад в европейских и намного ранее в восточноазиатских. Сначала он оценивался как любопытный предмет.

Позже магнетит стали использовать для навигации, обнаружив, что он стремится занять определенное положение, когда ему предоставлена свобода вращения. Научное исследование, проведенное П. Перегрином в 13-м веке, показало, что сталь может приобрести эти особенности после потирания магнетитом.

У намагниченных предметов было два полюса: «северный» и «южный», относительно магнитного поля Земли. Как обнаружил Перегрин, изоляция одного из полюсов не представлялась возможной, если разрезать осколок магнетита надвое, – каждый отдельный фрагмент имел в результате собственную пару полюсов.

В соответствии с сегодняшними представлениями магнитное поле постоянных магнитов – это результирующая ориентация электронов в едином направлении. Только некоторые разновидности материалов взаимодействуют с магнитными полями, значительно меньшее их количество способно сохранять постоянное МП.

Свойства постоянных магнитов

Основными свойствами постоянных магнитов и создаваемого ими поля являются:

- существование двух полюсов;

- противоположные полюса притягиваются, а одноименные отталкиваются (как положительные и отрицательные заряды);

- магнитная сила незаметно распространяется в пространстве и проходит через объекты (бумага, дерево);

- наблюдается усиление интенсивности МП вблизи полюсов.

Взаимодействие магнитных полюсов

Постоянные магниты поддерживают МП без внешней помощи. Материалы в зависимости от магнитных свойств делятся на основные виды:

- ферромагнетики – легко намагничивающиеся;

- парамагнетики – намагничиваются с большим трудом;

- диамагнетики – склонны отражать внешнее МП путем намагничивания в противоположном направлении.

Важно! Магнито-мягкие материалы, такие как сталь, проводят магнетизм при прикреплении к магниту, но это прекращается при его удалении. Постоянные магниты изготавливаются из магнито-твердых материалов.

Как работает постоянный магнит

Его работа связана с атомной структурой. Все ферромагнетики создают естественное, хотя и слабое, МП, благодаря электронам, окружающим ядра атомов. Эти группы атомов способны ориентироваться в едином направлении и называются магнитными доменами. Каждый домен обладает двумя полюсами: северным и южным. Когда ферромагнитный материал не намагничен, его области ориентированы в случайных направлениях, а их МП компенсируют друг друга.

Чтобы создать постоянные магниты, ферромагнетики нагреваются при очень высоких температурах и подвергаются воздействию сильного внешнего МП. Это приводит к тому, что отдельные магнитные домены внутри материала начинают ориентироваться по направлению внешнего МП до тех пор, пока все домены не выровняются, достигнув точки магнитного насыщения. Затем материал охлаждают, и выровненные домены блокируются в нужном положении. После удаления внешнего МП магнито-твердые материалы будут удерживать большую часть своих доменов, создавая постоянный магнит.

Производство постоянных магнитов

Характеристики постоянного магнита

- Магнитную силу характеризует остаточная магнитная индукция. Обозначается Br. Это та сила, которая остается после исчезновения внешнего МП. Измеряется в тестах (Тл) или гауссах (Гс);

- Коэрцитивность или сопротивление размагничиванию – Нс. Измеряется в А/м. Показывает, какова должна быть напряженность внешнего МП для того, чтобы размагнитить материал;

- Максимальная энергия – BHmax. Рассчитывается путем умножения остаточной магнитной силы Br и коэрцитивности Нс. Измеряется в МГсЭ (мегагауссэрстед);

- Коэффициент температуры остаточной магнитной силы – Тс of Br. Характеризует зависимость Br от температурного значения;

- Tmax – наивысшее значение температуры, при достижении которого постоянные магниты утрачивают свойства с возможностью обратного восстановления;

- Tcur – наивысшее значение температуры, когда магнитный материал безвозвратно утрачивает свойства. Этот показатель называется температурой Кюри.

Индивидуальные характеристики магнита изменяются в зависимости от температуры. При разных значениях температуры разные типы магнитных материалов работают по-разному.

Важно! Все постоянные магниты теряют процент магнетизма при подъеме температуры, но с разной скоростью, зависящей от их типа.

Типы постоянных магнитов

Всего существует пять типов постоянных магнитов, каждый из которых изготовляется по-разному на основе материалов с отличающимися свойствами:

- альнико;

- ферриты;

- редкоземельные SmCo на основе кобальта и самария;

- неодимовые;

- полимерные.

Альнико

Это постоянные магниты, состоящие в основном из комбинации алюминия, никеля и кобальта, но могут также включать медь, железо и титан. Благодаря свойствам магнитов альнико, они могут работать при самых высоких температурах, сохраняя свой магнетизм, однако они легче размагничиваются, чем ферритовые или редкоземельные SmCo. Они были первыми серийными постоянными магнитами, заменяющими намагниченные металлы и дорогие электромагниты.

Магниты в электродвигателях

Применение:

- электродвигатели;

- термическая обработка;

- подшипники;

- аэрокосмические аппараты;

- военная техника;

- высокотемпературное погрузо-разгрузочное оборудование;

- микрофоны.

Ферриты

Для изготовления ферритовых магнитов, известных еще как керамические, применяются карбонат стронция и оксид железа, в соотношении 10/90. Оба материала в изобилии и экономически доступны.

Из-за низких издержек производства, устойчивости к нагреву (до 250°C) и коррозии ферритовые магниты – одни из самых популярных для повседневного применения. Они имеют большую внутреннюю коэрцитивность, чем альнико, но меньшую магнитную силу, чем неодимовые аналоги.

Применение:

- звуковые колонки;

- охранные системы;

- большие пластинчатые магниты для удаления загрязнения железом технологических линий;

- электродвигатели и генераторы;

- медицинские инструменты;

- подъемные магниты;

- морские поисковые магниты;

- устройства, основанные на работе вихревых токов;

- выключатели и реле;

- тормоза.

Магнит в звуковом динамике

Редкоземельные магниты SmCo

Магниты из кобальта и самария работают в широком температурном диапазоне, имеют высокие температурные коэффициенты и высокую коррозионную стойкость. Этот вид сохраняет магнитные свойства даже при температурах ниже абсолютного нуля, что делает их популярными для использования в криогенных установках.

Применение:

- турботехника;

- насосные муфты;

- влажные среды;

- высокотемпературные устройства;

- миниатюрные гоночные автомобили с электроприводом;

- радиоэлектронные устройства для работы в критических условиях.

Неодимовые магниты

Сильнейшие существующие магниты, состоящие из сплава неодима, железа и бора. Благодаря их огромной силе, даже миниатюрные магниты эффективны. Это обеспечивает универсальность использования. Каждый человек постоянно находится рядом с одним из неодимовых магнитов. Они есть, например, в смартфоне. Изготовление электродвигателей, медтехника, радиоэлектроника опираются на сверхпрочные неодимовые магниты. Из-за их сверхпрочности, огромной магнитной силы и стойкости к размагничиванию возможно изготовление образцов до 1 мм.

Неодимовые магниты разной формы

Применение:

- жесткие диски;

- звуковоспроизводящие устройства – микрофоны, акустические датчики, наушники, громкоговорители;

- протезы;

- насосы с магнитной связью;

- дверные доводчики;

- двигатели и генераторы;

- замки на ювелирных изделиях;

- сканеры МРТ;

- магнитотерапия;

- датчики ABS в автомобилях;

- подъемное оборудование;

- магнитные сепараторы;

- герконовые переключатели и т. д.

Полимерные магниты

Гибкие магниты содержат магнитные частицы, находящиеся внутри полимерного связующего. Используются для уникальных устройств, где невозможна установка твердых аналогов.

Применение:

- дисплейная реклама – быстрая фиксация и быстрое удаление на выставках и мероприятиях;

- знаки транспортных средств, учебные школьные панели, логотипы компаний;

- игрушки, головоломки и игры;

- маскирование поверхностей для окраски;

- календари и магнитные закладки;

- оконные и дверные уплотнения.

Полимерные магниты

Большинство постоянных магнитов являются хрупкими и не должны использоваться в качестве структурных элементов. Они изготавливаются в стандартных формах: кольца, стержни, диски, и индивидуальных: трапеции, дуги и др. Неодимовые магниты из-за высокого содержания железа подвержены коррозии, поэтому покрываются сверху никелем, нержавеющей сталью, тефлоном, титаном, каучуком и другими материалами.