Какими свойствами обладают постоянные магниты

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 23 января 2019;

проверки требуют 46 правок.

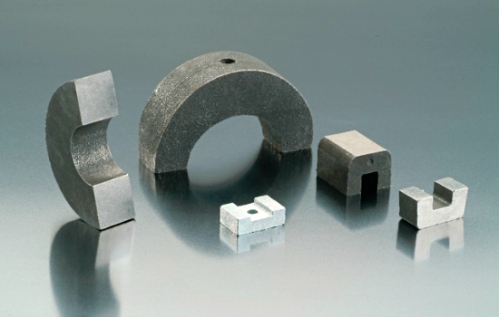

Постоя́нный магни́т — изделие из магнитотвёрдого материала с высокой остаточной магнитной индукцией, сохраняющее состояние намагниченности в течение длительного времени. Постоянные магниты изготавливаются различной формы и применяются в качестве автономных (не потребляющих энергии) источников магнитного поля.

История развития магнитных материалов[править | править код]

Постоянные магниты, изготовленные из магнетита, применялись в медицине с древнейших времен. Царица Египта Клеопатра носила магнитный амулет. В древнем Китае в «Императорской книге по внутренней медицине» затрагивался вопрос применения магнитных камней для коррекции в теле энергии Ци — «живой силы». В более поздние времена о благотворном влиянии магнитов высказывались великие врачи и философы: Аристотель, Авиценна, Гиппократ. В средние века придворный врач Гилберт, опубликовавший сочинение «О магните», лечил от артрита королеву Елизавету I при помощи постоянного магнита. Русский врач Боткин прибегал к методам магнитотерапии.

Первым искусственным магнитным материалом стала углеродистая сталь, закалённая на структуру мартенсита и содержащая около 1,2—1,5 % углерода. Магнитные свойства такой стали чувствительны к механическим и температурным воздействиям. В ходе эксплуатации постоянных магнитов на её основе наблюдалось явление «старения» магнитных свойств стали.

Легирование такой стали вольфрамом и хромом до 3 %, а позднее кобальтом до 6 % совместно с хромом до 6 % позволило доктору Хонда из Тохокского университета создать новый тип стали — КS — с высокой намагниченностью и значительной коэрцитивной силой. Для получения высоких магнитных свойств сталь подвергалась определённой термической обработке. Высокая остаточная индукция у магнитов из сталей KS достигалась уменьшением размагничивающего фактора. Для этого часто магниты выпускались удлинённой, подковообразной формы.

Исследования магнитных свойств сплавов показали, что они в первую очередь зависят от микроструктуры материала. В 1930 году был достигнут качественный скачок в получении новой микроструктуры твердеющих сплавов, и в 1932 году за счёт легирования стали KS никелем, алюминием и медью доктор Т. Мискима получил сталь МК.

Это значительный шаг в разработке ряда сплавов, получивших позднее общее название Альнико (по российским стандартам ЮНДК).

Существенный прорыв в этой области произвели в 1930-х годах японские ученые, доктор Ёгоро Като и доктор Такэси Такэи из Токийского технологического института. Замещение в составе магнетита части оксида двухвалентного железа на оксид кобальта при синтезе феррита по керамической технологии привела к созданию твёрдого раствора кобальтого и железного ферритов. Коэрцитивная сила данного типа феррита достигла 48—72 кА/м (600—900 Э). В Японии коммерческие ферритовые магниты появились приблизительно в 1955 году, в России — в середине 1960-х. Бариевые ферриты постепенно модифицировались в стронциевые, так как последние оказались более технологичными (не требовали очень точной регулировки температуры спекания и экологически были более безопасными). В составе ферритовых магнитов содержится 85—90 % оксида железа, который является отходом металлургической отрасли (с установки регенерации травильных хлоридных растворов Рутнера), что значительно удешевило производство.

Следующий значительный технологический прорыв произошел в лаборатории U.S. Air Force Material Research, где было найдено интерметаллическое соединение самария с кобальтом (SmCo5) с большой константой магнитокристаллической анизотропии. Постоянный магнит, изготовленный из такого материала, позволил достигнуть свойств (ВН)макс = 16—24 мегаГаусс-Эрстедах (МГсЭ), а на соединении Sm2Co17 — 32 МГсЭ, коэрцитивная сила была повышена до 560—1000 кА/м. Магниты из SmCo производятся промышленностью с 1980-х годов. В это же время было обнаружено соединение Nd2Fe14B. Магниты из этого материала появились и в Японии, и в США одновременно в середине 1980-х годов, но технология их производства разнилась. В Японии производство организовывалось по типу магнитов SmCo: производство порошка из литого сплава, затем прессование в магнитном поле и спекание. В США был принят meltspinning process: сначала производится аморфный сплав, затем он измельчается, и изготавливается композиционный материал. Магнитный порошок связывается резиной, винилом, нейлоном или другими пластиками в композиционную массу, которую прессуют (инжектируют) или каландруют в изделия. Магниты из композиционного материала имеют по сравнению со спечёнными несколько более низкие свойства, однако не требуют гальванических покрытий, легко обрабатываются механически, зачастую имеют красивый внешний вид, будучи окрашенными в различные цвета. Магниты из Nd2Fe14B появились на рынке постоянных магнитов в 1990-х годах и очень быстро достигли на спечённых образцах энергии в 50 МгсЭ (400 кДж/м3). Этот материал быстро вытеснил другие, в первую очередь — в миниатюрной электронике.

Свойства магнита[править | править код]

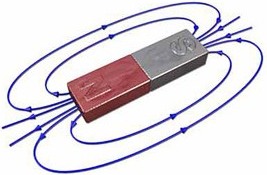

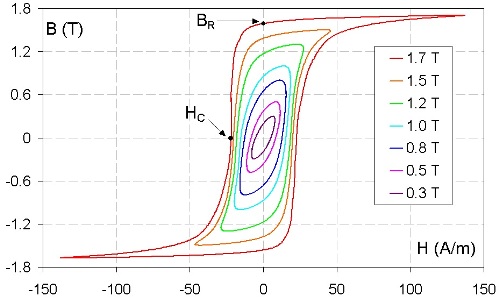

Свойства магнита определяются характеристиками размагничивающего участка петли магнитного гистерезиса материала магнита: чем выше остаточная индукция Br и коэрцитивная сила Hc, тем выше намагниченность и стабильность магнита.

Индукция постоянного магнита Bd не может превышать Br: равенство Bd = Br возможно лишь в том случае, если магнит представляет собой замкнутый магнитопровод, то есть не имеет воздушного промежутка, однако постоянные магниты, как правило, используются для создания магнитного поля в воздушном (или заполненном другой средой) зазоре, в этом случае Bd < Br, величина разности зависит от формы магнита и свойств среды.

Схематичное изображение линий магнитного поля у магнитов различной формы:

цилиндрический или прямоугольный магнит

подковообразный магнит

кольцеобразный магнит

дискообразный магнит

Схематичное изображение линий магнитного поля при взаимодействий двух магнитов в зависимости от расположения их полюсов (одинаковые полюса отталкиваются, разные — притягиваются):

Производство[править | править код]

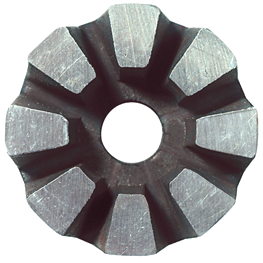

Кольцеобразный ферритовый магнит динамика

Для производства постоянных магнитов обычно используются следующие материалы:[1]

- Ферритовые магниты

Получают путём прессования и(или) спекания порошка оксидов железа с оксидами других металлов и представляет собой керамику.

бариевые и стронциевые магнитотвердые ферриты

Имеют состав Ba/SrO·6 Fe2O3 и характеризуются высокой устойчивостью к размагничиванию в сочетании с хорошей коррозионной стойкостью. Несмотря на низкие по сравнению с другими классами магнитные параметры и высокую хрупкость, благодаря низкой стоимости магнитотвердые ферриты наиболее широко применяются в промышленности.

- Редкоземельные магниты

неодимовые магниты NdFeB (неодим-железо-бор)

Редкоземельные магниты, изготавливаемые прессованием или литьем из интерметаллида Nd2Fe14B. Преимуществами неодимовых магнитов являются высокие магнитные свойства (Br, Hc и (BH)max), а также невысокая стоимость. В связи со слабой коррозионной устойчивостью обычно покрываются медью, никелем или цинком.

самариевые магниты SmCo (самарий-кобальт)

Изготавливаются методом порошковой металлургии из композиционного сплава SmCo5/Sm2Co17 и характеризуются высокими магнитными свойствами, отличной коррозионной устойчивостью и хорошей стабильностью параметров при температурах до 350 °C, что обеспечивает им преимущества на высоких температурах перед магнитами NdFeB. По магнитной составляющей мощнее ферритовых, но слабее неодимовых магнитов. В состав некоторых марок самариевых магнитов кроме основных элементов — самария и кобальта могут входить и другие добавки: железо, медь, эрбий, гадолиний, цирконий, цериевый мишметалл.

- Магниты из сплавов металлов (литые магниты)

Отличаются механической стойкостью. В зависимости от марки и технологии изготовления могут иметь столбчатую, равноосную и монокристаллическую структуру.

магниты из сплава альнико (российское название ЮНДК)

Разработаны в 1930-х годах. Изготавливаются на основе сплава Al-Ni-Co-Fe. К их преимуществам можно отнести высокую температурную стабильность в интервале температур до 550 °C, высокую временну́ю стабильность параметров в сочетании с большой величиной коэрцитивной силы, хорошую коррозионную устойчивость. Важным фактором в пользу их выбора может являться значительно меньшая стоимость по сравнению с магнитами из Sm-Co.

магниты из сплава ални

магниты из сплава FeCoCr

магниты из сплавов драгметаллов

Высокими магнитными свойствами и способностью к деформации обладают сплавы кобальтоплатиновые, железоплатиновые, железопалладиевые сплавы[2].

- Полимерные постоянные магниты (магнитопласты)

Изготавливаются из смеси магнитного порошка и связующей полимерной компоненты (например резины, винила). Достоинством магнитопластов является возможность получения сложных форм изделий с высокой точностью размеров, низкая хрупкость, а также высокая коррозионная устойчивость в сочетании с большой величиной удельного сопротивления и малым весом.

Применение[править | править код]

Дугообразный и плоский демонстрационные магниты. Северный полюс магнита окрашен в синий цвет, южный — в красный

Для применений при обычных температурах самые сильные постоянные магниты делаются из сплавов, содержащих неодим. Они используются в таких областях, как магнитно-резонансная томография, сервоприводы жёстких дисков и создание высококачественных динамиков, а также ведущей части двигателей авиамоделей.

Постоянные магниты на уроках физики обычно демонстрируются в виде подковы, полюса которой окрашены в синий и красный цвет.

Отдельные шарики и цилиндры с сильными магнитными свойствами используются в качестве хай-тек украшений/игрушек — они без дополнительных креплений собираются в цепочки, которые можно носить как браслет. Также в продаже есть конструкторы, состоящие из набора цилиндрических магнитных палочек и стальных шариков. Из них можно собирать множество конструкций, в основном фермового типа.

Кроме того, существуют гибкие плоские магниты на полимерной основе с магнитными добавками, которые используются например, для изготовления декоративных магнитов на холодильники, оформительских и прочих работ. Выпускаются в виде лент и листов, обычно с нанесённым клеевым слоем и плёнкой, его защищающей. Магнитное поле у такого плоского магнита полосатое — с шагом около двух миллиметров по всей поверхности чередуются северные и южные полюса. Полимерная магнитная лента находится также внутри резинового уплотнителя дверок бытовых холодильников, тем самым одновременно равномерно уплотняя и удерживая дверки в закрытом положений[3].

См. также[править | править код]

- Магнитная лента

- Твердотельный накопитель

- Компас

- Магнитомягкие материалы

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Вып. 7 «Физика сплошных сред». — М.: Мир, 1966

- «ПОСТОЯННЫЕ МАГНИТЫ СПРАВОЧНИК» / под ред. Ю. М. Пятина. — М.: Энергия, 1980

- Куневич А. В., Подольский А. В. Сидоров И. Н. Ферриты: Энциклопедический справочник. Магниты и магнитные системы. Том 1. — М.: Лик, 2004.

- ГОСТ 24063-80. «Ферриты магнитотвёрдые. Марки и основные параметры» (с изменением № 1) // М.: Издательство стандартов. — 1986 г. Электронный вариант документа на сайте «Техэксперт».

- ГОСТ 21559-76. «Материалы магнитотвёрдые спечённые. Марки» // М.: Издательство стандартов. — 1976 г. Электронный вариант документа на сайте «Техэксперт».

- ГОСТ 25639-83. «Магниты литые постоянные. Технические условия» (с изменениями №№ 1-3) // М.: Издательство стандартов. — 1987 г. Электронный вариант документа на сайте «Техэксперт».

- ГОСТ 24897-81. «Материалы магнитотвердые деформируемые. Марки» (с изменениями №№ 1-3) // М.: Издательство стандартов. — 1981 г. Электронный вариант документа на сайте «Техэксперт».

Для дополнительного чтения:

- Strnat K., Hoffer G., Ostertag W., Olson J. C. Ferrimagnetism of the Rare‐Earth‐Cobalt Intermetallic Compounds R2Co17 // Journal of Applied Physics. — 1966. — Март (т. 37, № 3). — С. 1252—1253. — ISSN 0021-8979. — doi:10.1063/1.1708420.

- Strnat K., Hoffer G., Olson J., Ostertag W., Becker J. J. A Family of New Cobalt‐Base Permanent Magnet Materials // Journal of Applied Physics. — 1967. — Март (т. 38, № 3). — С. 1001—1002. — ISSN 0021-8979. — doi:10.1063/1.1709459.

Наиболее знакомыми и привычными для многих людей являются постоянные магниты. Их постоянство заключается в поддержании определенного уровня намагниченности, в зависимости от конкретных условий, в которых они находятся. Поэтому свойства постоянных магнитов могут различаться в зависимости от индивидуальных характеристик и материалов, использованных для их изготовления.

Современные магнитотвердые материалы

Во многих электрических машинах применяются магнитные цепи, возбуждение которых проходят через постоянные магниты. Для изготовления этих элементов используются специальные материалы двух основных типов. Первый тип относится к магнитомягким материалам, характеризующимся узкой петлей гистерезиса. Основой для изготовления служит низкоуглеродистая сталь или железоникелевые и железокобальтовые сплавы.

Во втором случае используются магнитотвердые материалы с высокой остаточной индукцией и коэрцитивной силой. Их собственная намагниченность позволяет создавать интенсивные магнитные потоки. Материалами для изготовления служат сплавы, основой которых является алюминий, железо, кобальт, никель и редкоземельные материалы.

Использование редкоземельных материалов в интерметаллических соединениях считается наиболее эффективным при создании постоянных магнитов. Среди них следует отметить соединение кобальт-самарий, а также сплав железо-неодим-бор. Они отличаются высокой удельной магнитной энергией. Кривая размагничивания имеет форму с очень высоким коэффициентом. Нестабильные характеристики отличаются низким температурным коэффициентом. Благодаря хорошим технологическим показателям, данные материалы при необходимости легко свариваются или склеиваются. Это позволяет использовать магнитные элементы в самых разных конструкциях машин. Рабочий температурный диапазон таких магнитов находится в пределах от -60 до +200 градусов.

Физические качества постоянных магнитов

К постоянным магнитам относятся физические тела, способные сохранять намагниченность в течение продолжительного времени. Основное свойство заключается в возможности притягивать железные предметы и тела, изготовленные из сплавов на основе железа.

В каждом постоянном магните имеются северный и южный магнитные полюса. В этих местах сила магнитного поля имеет максимальное значение. Для изготовления наиболее сильных магнитов используется железо, сталь или чугун. Основой магнитов со слабыми свойствами являются кобальт и никель. Природные магниты естественного происхождения происходят из магнитного железняка, существующего в природе в виде железной руды. Взаимодействие магнитного поля с железом позволяет получать искусственные магниты.

Основные свойства магнитов проявляются в их взаимодействии. При сближении происходит притягивание разноименных полюсов друг к другу. И, наоборот, полюсы с одинаковым значением отталкиваются. Такое поведение физических тел объясняется наличием в них магнитных полей, взаимодействующих между собой.

Многие ученые с давних пор интересовались причинами, по которым происходит намагничивание железа. Французский физик Ампер выдвинул гипотезу о существовании элементарных электрических токов, действующих внутри определенных веществ. Причиной их образования считаются электроны, движущиеся вокруг атомных ядер и одновременно вокруг собственной оси. Движение электронов приводит к возникновению элементарных магнитных полей. Когда железный предмет попадает под действие внешнего магнитного поля, происходит переориентация всех полей, имеющихся в железе, и образование собственного поля. В результате такого воздействия железо превращается в магнит.

×òî òàêîå ïîñòîÿííûé ìàãíèò

Ôåððîìàãíèòíîå èçäåëèå, ñïîñîáíîå ñîõðàíÿòü çíà÷èòåëüíóþ îñòàòî÷íóþ íàìàãíè÷åííîñòü ïîñëå ñíÿòèÿ âíåøíåãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ, íàçûâàåòñÿ ïîñòîÿííûì ìàãíèòîì.

Ïîñòîÿííûå ìàãíèòû èçãîòàâëèâàþò èç ðàçëè÷íûõ ìåòàëëîâ, òàêèõ êàê: êîáàëüò, æåëåçî, íèêåëü, ñïëàâû ðåäêîçåìåëüíûõ ìåòàëëîâ (äëÿ íåîäèìîâûõ ìàãíèòîâ), à òàêæå èç åñòåñòâåííûõ ìèíåðàëîâ òèïà ìàãíåòèòîâ.

Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ ñåãîäíÿ î÷åíü øèðîêà, îäíàêî íàçíà÷åíèå èõ ïðèíöèïèàëüíî âåçäå îäíî è òî æå êàê èñòî÷íèê ïîñòîÿííîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ áåç ïîäâîäà ýëåêòðîýíåðãèè. Òàêèì îáðàçîì, ìàãíèò ýòî òåëî, îáëàäàþùåå ñâîèì ñîáñòâåííûì ìàãíèòíûì ïîëåì.

Ñàìî æå ñëîâî «ìàãíèò» ïðîèñõîäèò îò ãðå÷åñêîãî ñëîâîñî÷åòàíèÿ, êîòîðîå ïåðåâîäèòñÿ êàê «êàìåíü èç Ìàãíåñèè», ïî íàçâàíèþ àçèàòñêîãî ãîðîäà, ãäå áûëè â äðåâíîñòè îòêðûòû çàëåæè ìàãíåòèòà ìàãíèòíîãî æåëåçíÿêà. Ñ ôèçè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ýëåìåíòàðíûì ìàãíèòîì ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîí, à ìàãíèòíûå ñâîéñòâà ìàãíèòîâ âîîáùå îáóñëàâëèâàþòñÿ ìàãíèòíûìè ìîìåíòàìè ýëåêòðîíîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ íàìàãíè÷åííîãî ìàòåðèàëà.

çàâèñèìîñòè îò íàçíà÷åíèÿ ìàãíèòîâ èì ïðèäàåòñÿ ðàçëè÷íàÿ ôîðìà. ×àñòî ïîñòîÿííûì ìàãíèòàì ïðèäàåòñÿ ôîðìà ïîäêîâû (ò. í. «ïîäêîâîîáðàçíûå» ìàãíèòû). Ïîñëå òîãî êàê ìàòåðèàëó ïðèäàíà ôîðìà, îí äîëæåí áûòü íàìàãíè÷åí, ò. å. ïîìåùåí âî âíåøíåå ìàãíèòíîå ïîëå.

Îáû÷íî äëÿ íàìàãíè÷èâàíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ ìàãíèòíîå ïîëå êàòóøêè, ïî êîòîðîé ïðîòåêàåò ýëåêòðè÷åñêèé òîê.  ðåçóëüòàòå ñèëüíîãî íàãðåâàíèÿ, òîë÷êîâ ïîñòîÿííûå ìàãíèòû. ìîãóò ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ ïîòåðÿòü ñâîè ìàãíèòíûå ñâîéñòâà (ðàçìàãíèòèòüñÿ).

Õàðàêòåðèñòèêè ðàçìàãíè÷èâàþùåãî ó÷àñòêà ïåòëè ìàãíèòíîãî ãèñòåðåçèñà ìàòåðèàëà, èç êîòîðîãî èçãîòîâëåí ïîñòîÿííûé ìàãíèò, îïðåäåëÿþò ñâîéñòâà òîãî èëè èíîãî ïîñòîÿííîãî ìàãíèòà: ÷åì âûøå êîýðöèòèâíàÿ ñèëà Íñ, è ÷åì âûøå îñòàòî÷íàÿ ìàãíèòíàÿ èíäóêöèÿ Âr òåì ñèëüíåå è ñòàáèëüíåå ìàãíèò.

Êîýðöèòèâíàÿ ñèëà (áóêâàëüíî â ïåðåâîäå ñ ëàòèíñêîãî — «óäåðæèâàþùàÿ ñèëà») ñèëà, ïðåïÿòñòâóþùàÿ èçìåíåíèþ ìàãíèòíîé ïîëÿðèçàöèè ôåððîìàãíåòèêîâ.

Ïîêà ôåððîìàãíåòèê íå ïîëÿðèçîâàí, ò. å. ýëåìåíòàðíûå òîêè íå îðèåíòèðîâàíû, êîýðöèòèâíàÿ ñèëà ïðåïÿòñòâóåò îðèåíòèðîâêå ýëåìåíòàðíûõ òîêîâ. Íî êîãäà ôåððîìàãíåòèê óæå ïîëÿðèçîâàí, îíà óäåðæèâàåò ýëåìåíòàðíûå òîêè â îðèåíòèðîâàííîì ïîëîæåíèè è ïîñëå òîãî, êàê âíåøíåå íàìàãíè÷èâàþùåå ïîëå óñòðàíåíî.

Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ îñòàòî÷íûé ìàãíåòèçì, êîòîðûé íàáëþäàåòñÿ ó ìíîãèõ ôåððîìàãíåòèêîâ. ×åì áîëüøå êîýðöèòèâíàÿ ñèëà, òåì ñèëüíåå âûðàæåíî ÿâëåíèå îñòàòî÷íîãî ìàãíåòèçìà.

Èòàê, êîýðöèòèâíàÿ ñèëà ýòî çíà÷åíèå íàïðÿæ¸ííîñòè ìàãíèòíîãî ïîëÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïîëíîãî ðàçìàãíè÷èâàíèÿ ôåððî- èëè ôåððèìàãíèòíîãî âåùåñòâà. Òàêèì îáðàçîì, ÷åì áîëüøåé êîýðöèòèâíîé ñèëîé îáëàäàåò êîíêðåòíûé ìàãíèò, òåì îí óñòîé÷èâåå ê ðàçìàãíè÷èâàþùèì ôàêòîðàì.

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ êîýðöèòèâíîé ñèëû â ñèñòåìå ÑÈ Àìïåð/ìåòð. À ìàãíèòíàÿ èíäóêöèÿ, êàê èçâåñòíî, — ýòî âåêòîðíàÿ âåëè÷èíà, ÿâëÿþùàÿñÿ ñèëîâîé õàðàêòåðèñòèêîé ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Õàðàêòåðíîå çíà÷åíèå îñòàòî÷íîé ìàãíèòíîé èíäóêöèè ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ ïîðÿäêà 1 Òåñëà.

Ìàãíèòíûé ãèñòåðåçèñ íàëè÷èå ïîñëåäñòâèÿ ïîëÿðèçàöèè ìàãíåòèêîâ ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî íàìàãíè÷èâàíèå è ðàçìàãíè÷èâàíèå ìàãíèòíîãî ìàòåðèàëà ïðîèñõîäÿò íåîäèíàêîâî, ò. ê. íàìàãíè÷èâàíèå ìàòåðèàëà âñå âðåìÿ íåìíîãî îòñòàåò îò íàìàãíè÷èâàþùåãî ïîëÿ.

Ïðè ýòîì ÷àñòü ýíåðãèè, çàòðà÷åííîé íà íàìàãíè÷èâàíèå òåëà, ïðè ðàçìàãíè÷èâàíèè íå âîçâðàùàåòñÿ îáðàòíî, à ïðåâðàùàåòñÿ â òåïëî. Ïîýòîìó ìíîãîêðàòíîå ïåðåìàãíè÷èâàíèå ìàòåðèàëà ñâÿçàíî ñ çàìåòíûìè ïîòåðÿìè ýíåðãèè è èíîãäà ìîæåò âûçâàòü ñèëüíîå íàãðåâàíèå íàìàãíè÷èâàåìîãî òåëà.

×åì ñèëüíåå âûðàæåí ãèñòåðåçèñ â ìàòåðèàëå, òåì áîëüøå ïîòåðè â íåì ïðè ïåðåìàãíè÷èâàíèè. Ïîýòîìó äëÿ ìàãíèòíûõ öåïåé ñ ïåðåìåííûì ìàãíèòíûì ïîòîêîì ïðèìåíÿþò ìàòåðèàëû, íå îáëàäàþùèå ãèñòåðåçèñîì (ñìîòðèòå — Ìàãíèòîïðîâîäû ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ).

Âèäû è ñâîéñòâà ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ

Ôåððèòîâûå

Ôåððèòîâûå ìàãíèòû õîòü è îòëè÷àþòñÿ õðóïêîñòüþ, íî îáëàäàþò õîðîøåé êîððîçèéíîé ñòîéêîñòüþ, ÷òî ïðè íåâûñîêîé öåíå äåëàåò èõ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè. Òàêèå ìàãíèòû èçãîòàâëèâàþò èç ñïëàâà îêñèäà æåëåçà ñ ôåððèòîì áàðèÿ èëè ñòðîíöèÿ. Äàííûé ñîñòàâ ïîçâîëÿåò ìàòåðèàëó ñîõðàíÿòü ñâîè ìàãíèòíûå ñâîéñòâà â øèðîêîì òåìïåðàòóðíîì äèàïàçîíå îò -30°C äî +270°C.

Ìàãíèòíûå èçäåëèÿ â ôîðìå ôåððèòîâûõ êîëåö, áðóñêîâ è ïîäêîâ øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ êàê â ïðîìûøëåííîñòè, òàê è â áûòó, â òåõíèêå è ýëåêòðîíèêå. Èõ èñïîëüçóþò â àêóñòè÷åñêèõ ñèñòåìàõ, â ãåíåðàòîðàõ, â äâèãàòåëÿõ ïîñòîÿííîãî òîêà.  àâòîìîáèëåñòðîåíèè ôåððèòîâûå ìàãíèòû óñòàíàâëèâàþò â ñòàðòåðû, â ñòåêëîïîäúåìíèêè, â ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ è â âåíòèëÿòîðû.

Ôåððèòîâûå ìàãíèòû îòëè÷àþòñÿ êîýðöèòèâíîé ñèëîé ïîðÿäêà 200 êÀ/ì è îñòàòî÷íîé ìàãíèòíîé èíäóêöèåé ïîðÿäêà 0,4 Òåñëà.  ñðåäíåì, ôåððèòîâûé ìàãíèò ìîæåò ïðîñëóæèòü îò 10 äî 30 ëåò.

Àëüíèêî (àëþìèíèé-íèêåëü-êîáàëüò)

Ïîñòîÿííûå ìàãíèòû íà îñíîâå ñïëàâà èç àëþìèíèÿ, íèêåëÿ è êîáàëüòà îòëè÷àþòñÿ íåïðåâçîéäåííîé òåìïåðàòóðíîé óñòîé÷èâîñòüþ è ñòàáèëüíîñòüþ: îíè ñïîñîáíû ñîõðàíÿòü ñâîè ìàãíèòíûå ñâîéñòâà ïðè òåìïåðàòóðàõ äî +550°C, õîòÿ êîýðöèòèâíàÿ ñèëà, õàðàêòåðíàÿ äëÿ íèõ, îòíîñèòåëüíî ìàëà. Ïîä äåéñòâèåì îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ, òàêèå ìàãíèòû ïîòåðÿþò èñõîäíûå ìàãíèòíûå ñâîéñòâà.

Ïîñóäèòå ñàìè: òèïè÷íàÿ êîýðöèòèâíàÿ ñèëà ïîðÿäêà 50 êÀ/ì ïðè îñòàòî÷íîé íàìàãíè÷åííîñòè ïîðÿäêà 0,7 Òåñëà. Îäíàêî íåñìîòðÿ íà ýòó îñîáåííîñòü, ìàãíèòû àëüíèêî íåçàìåíèìû äëÿ íåêîòîðûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.

Òèïè÷íîå ñîäåðæàíèå êîìïîíåíòîâ â ñïëàâàõ àëüíèêî ñ âûñîêèìè ìàãíèòíûìè ñâîéñòâàìè èçìåíÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ïðåäåëàõ: àëþìèíèé — îò 7 äî 10%, íèêåëü — îò 12 äî 15%, êîáàëüò — îò 18 äî 40%, è îò 3 äî 4% ìåäè.

×åì áîëüøå êîáàëüòà, òåì âûøå èíäóêöèÿ íàñûùåíèÿ è ìàãíèòíàÿ ýíåðãèÿ ñïëàâà. Äîáàâêè â âèäå îò 2 äî 8% òèòàíà è âñåãî 1% íèîáèÿ ñïîñîáñòâóþò ïîëó÷åíèþ áîëüøåé êîýðöèòèâíîé ñèëû äî 145 êÀ/ì. Äîáàâêà îò 0,5 äî 1% êðåìíèÿ îáåñïå÷èâàåò èçîòðîïèþ ìàãíèòíûõ ñâîéñòâ.

Ñàìàðèåâûå

Åñëè íóæíà èñêëþ÷èòåëüíàÿ óñòîé÷èâîñòü ê êîððîçèè, îêèñëåíèþ è òåìïåðàòóðå äî +350°C, òî ìàãíèòíûé ñïëàâ ñàìàðèÿ ñ êîáàëüòîì òî ÷òî íàäî.

Ïî ñòîèìîñòè ñàìàðèé-êîáàëüòîâûå ìàãíèòû äîðîæå íåîäèìîâûõ çà ñ÷¸ò áîëåå äåôèöèòíîãî è äîðîãîãî ìåòàëëà êîáàëüòà. Òåì íå ìåíåå, èìåííî èõ öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíÿòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èìåòü ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû è âåñ êîíå÷íûõ èçäåëèé.

Íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíî ýòî â êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòàõ, àâèàöèîííîé è êîìïüþòåðíîé òåõíèêå, ìèíèàòþðíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëÿõ è ìàãíèòíûõ ìóôòàõ, â íîñèìûõ ïðèáîðàõ è óñòðîéñòâàõ (÷àñàõ, íàóøíèêàõ, ìîáèëüíûõ òåëåôîíàõ è ò.ä.)

Áëàãîäàðÿ îñîáîé êîððîçèéíîé ñòîéêîñòè, èìåííî ñàìàðèåâûå ìàãíèòû ïðèìåíÿþòñÿ â ñòðàòåãè÷åñêèõ ðàçðàáîòêàõ è âîåííûõ ïðèëîæåíèÿõ. Ýëåêòðîäâèãàòåëè, ãåíåðàòîðû, ïîäúåìíûå ñèñòåìû, ìîòîòåõíèêà ñèëüíûé ìàãíèò èç ñïëàâà ñàìàðèÿ-êîáàëüòà èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ àãðåññèâíûõ ñðåä è ñëîæíûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè. Êîýðöèòèâíàÿ ñèëà ïîðÿäêà 700 êÀ/ì ïðè îñòàòî÷íîé ìàãíèòíîé èíäóêöèè ïîðÿäêà 1 Òåñëà.

Íåîäèìîâûå

Íåîäèìîâûå ìàãíèòû íà ñåãîäíÿøíèé äåíü î÷åíü âîñòðåáîâàíû è ïðåäñòàâëÿþòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûìè. Ñïëàâ íåîäèì-æåëåçî-áîð ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ñóïåðìàãíèòû äëÿ ðàçëè÷íûõ ñôåð, íà÷èíàÿ ñ çàùåëîê è èãðóøåê, çàêàí÷èâàÿ ýëåêòðîãåíåðàòîðàìè è ìîùíûìè ïîäúåìíûìè ìàøèíàìè.

Âûñîêàÿ êîýðöèòèâíàÿ ñèëà ïîðÿäêà 1000 êÀ/ì è îñòàòî÷íàÿ íàìàãíè÷åííîñòü ïîðÿäêà 1,1 Òåñëà, ïîçâîëÿþò ìàãíèòó ñîõðàíÿòüñÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò, çà 10 ëåò íåîäèìîâûé ìàãíèò òåðÿåò ëèøü 1% ñâîåé íàìàãíè÷åííîñòè, åñëè òåìïåðàòóðà åãî â óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè íå ïðåâûøàåò +80°C (äëÿ íåêîòîðûõ ìàðîê äî +200°C). Òàêèì îáðàçîì, ëèøü äâà íåäîñòàòêà åñòü ó íåîäèìîâûõ ìàãíèòîâ õðóïêîñòü è íèçêàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà.

Ìàãíèòîïëàñòû

Ìàãíèòíûé ïîðîøîê âìåñòå ñî ñâÿçóþùèì êîìïîíåíòîì îáðàçóåò ìÿãêèé, ãèáêèé è ëåãêèé ìàãíèò. Ñâÿçóþùèå êîìïîíåíòû, òàêèå êàê âèíèë, êàó÷óê, ïëàñòèê èëè àêðèë ïîçâîëÿþò ïîëó÷àòü ìàãíèòû ðàçëè÷íûõ ôîðì è ðàçìåðîâ.

Ìàãíèòíàÿ ñèëà, êîíå÷íî, óñòóïàåò ÷èñòîìó ìàãíèòíîìó ìàòåðèàëó, íî èíîãäà òàêèå ðåøåíèÿ íåîáõîäèìû äëÿ äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåííûõ íåîáû÷íûõ äëÿ ìàãíèòîâ öåëåé: â ïðîèçâîäñòâå ðåêëàìíîé ïðîäóêöèè, ïðè èçãîòîâëåíèè ñúåìíûõ íàêëååê íà àâòî, à òàêæå â èçãîòîâëåíèè ðàçëè÷íûõ êàíöåëÿðñêèõ è ñóâåíèðíûõ òîâàðîâ.

Âçàèìîäåéñòâèå ìàãíèòîâ

Îäíîèìåííûå ïîëþñà ìàãíèòîâ îòòàëêèâàþòñÿ, à ðàçíîèìåííûå ïîëþñà ïðèòÿãèâàþòñÿ. Âçàèìîäåéñòâèå ìàãíèòîâ îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ëþáîé ìàãíèò èìååò ìàãíèòíîå ïîëå, è ýòè ìàãíèòíûå ïîëÿ âçàèìîäåéñòâóþò ìåæäó ñîáîé.  ÷åì, íàïðèìåð, ïðè÷èíà íàìàãíè÷èâàíèÿ æåëåçà?

Ñîãëàñíî ãèïîòåçå ôðàíöóçñêîãî ó÷åíîãî Àìïåðà, âíóòðè âåùåñòâà ñóùåñòâóþò ýëåìåíòàðíûå ýëåêòðè÷åñêèå òîêè (òîêè Àìïåðà), êîòîðûå îáðàçóþòñÿ âñëåäñòâèå äâèæåíèÿ ýëåêòðîíîâ âîêðóã ÿäåð àòîìîâ è âîêðóã ñîáñòâåííîé îñè.

Ïðè äâèæåíèè ýëåêòðîíîâ âîçíèêàþò ýëåìåíòàðíûå ìàãíèòíûå ïîëÿ. È åñëè êóñîê æåëåçà âíåñòè âî âíåøíåå ìàãíèòíîå ïîëå, òî âñå ýëåìåíòàðíûå ìàãíèòíûå ïîëÿ â ýòîì æåëåçå îðèåíòèðóþòñÿ îäèíàêîâî âî âíåøíåì ìàãíèòíîì ïîëå, îáðàçóÿ ñîáñòâåííîå ìàãíèòíîå ïîëå êóñêà æåëåçà. Òàê, åñëè ïðèëîæåííîå âíåøíåå ìàãíèòíîå ïîëå áûëî äîñòàòî÷íî ñèëüíûì, òî ïîñëå åãî îòêëþ÷åíèÿ êóñîê æåëåçà ñòàíåò ïîñòîÿííûì ìàãíèòîì.

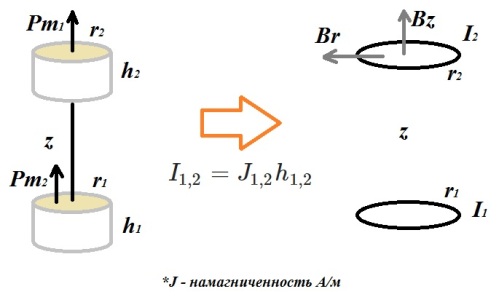

Çíàíèå ôîðìû è íàìàãíè÷åííîñòè ïîñòîÿííîãî ìàãíèòà ïîçâîëÿåò äëÿ ðàñ÷åòîâ çàìåíèòü åãî ýêâèâàëåíòíîé ñèñòåìîé ýëåêòðè÷åñêèõ òîêîâ íàìàãíè÷èâàíèÿ. Òàêàÿ çàìåíà âîçìîæíà êàê ïðè ðàñ÷åòå õàðàêòåðèñòèê ìàãíèòíîãî ïîëÿ, òàê è ïðè ðàñ÷åòàõ ñèë, äåéñòâóþùèõ íà ìàãíèò ñî ñòîðîíû âíåøíåãî ïîëÿ.

Äëÿ ïðèìåðà ïðîâåäåì ðàñ÷åò ñèëû âçàèìîäåéñòâèÿ äâóõ ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ. Ïóñòü ìàãíèòû èìåþò ôîðìó òîíêèõ öèëèíäðîâ, èõ ðàäèóñû îáîçíà÷èì r1 è r2, òîëùèíû h1, h2 , îñè ìàãíèòîâ ñîâïàäàþò, ðàññòîÿíèå ìåæäó ìàãíèòàìè îáîçíà÷èì z, áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî îíî çíà÷èòåëüíî áîëüøå ðàçìåðîâ ìàãíèòîâ.

Âîçíèêíîâåíèå ñèëû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ìàãíèòàìè îáúÿñíÿåòñÿ òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì: îäèí ìàãíèò ñîçäàåò ìàãíèòíîå ïîëå, êîòîðîå âîçäåéñòâóåò íà âòîðîé ìàãíèò.

Äëÿ ðàñ÷åòà ñèëû âçàèìîäåéñòâèÿ ìûñëåííî çàìåíèì ìàãíèòû ñ îäíîðîäíîé íàìàãíè÷åííîñòüþ J1 è J2 êðóãîâûìè òîêàìè, òåêóùèìè ïî áîêîâîé ïîâåðõíîñòè öèëèíäðîâ. Ñèëû ýòèõ òîêîâ âûðàçèì ÷åðåç íàìàãíè÷åííîñòè ìàãíèòîâ, à èõ ðàäèóñû áóäåì ñ÷èòàòü ðàâíûìè ðàäèóñàì ìàãíèòîâ.

Ðàçëîæèì âåêòîð èíäóêöèè B ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ñîçäàâàåìîãî ïåðâûì ìàãíèòîì â ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ âòîðîãî íà äâå ñîñòàâëÿþùèå: îñåâóþ, íàïðàâëåííóþ âäîëü îñè ìàãíèòà, è ðàäèàëüíóþ — ïåðïåíäèêóëÿðíóþ åé.

Äëÿ âû÷èñëåíèÿ ñóììàðíîé ñèëû, äåéñòâóþùåé íà êîëüöî, íåîáõîäèìî ìûñëåííî ðàçáèòü åãî íà ìàëûå ýëåìåíòû Idl è ïðîñóììèðîâàòü ñèëû Àìïåðà, äåéñòâóþùèå íà êàæäûå òàêîé ýëåìåíò.

Èñïîëüçóÿ ïðàâèëî ëåâîé ðóêè, ëåãêî ïîêàçàòü, ÷òî îñåâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ ïðèâîäèò ê ïîÿâëåíèþ ñèë Àìïåðà, ñòðåìÿùèõñÿ ðàñòÿíóòü (èëè ñæàòü) êîëüöî âåêòîðíàÿ ñóììà ýòèõ ñèë ðàâíà íóëþ.

Íàëè÷èå ðàäèàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ïîëÿ ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ ñèë Àìïåðà, íàïðàâëåííûõ âäîëü îñè ìàãíèòîâ, òî åñòü ê èõ ïðèòÿæåíèþ èëè îòòàëêèâàíèþ. Îñòàíåòñÿ âû÷èñëèòü ñèëû Àìïåðà ýòî è áóäóò ñèëû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó äâóìÿ ìàãíèòàìè.

Ñìîòðèòå òàêæå: Èñïîëüçîâàíèå ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ â ýëåêòðîòåõíèêå è ýëåêòðîýíåðãåòèêå