Какими свойствами обладают кости в организме

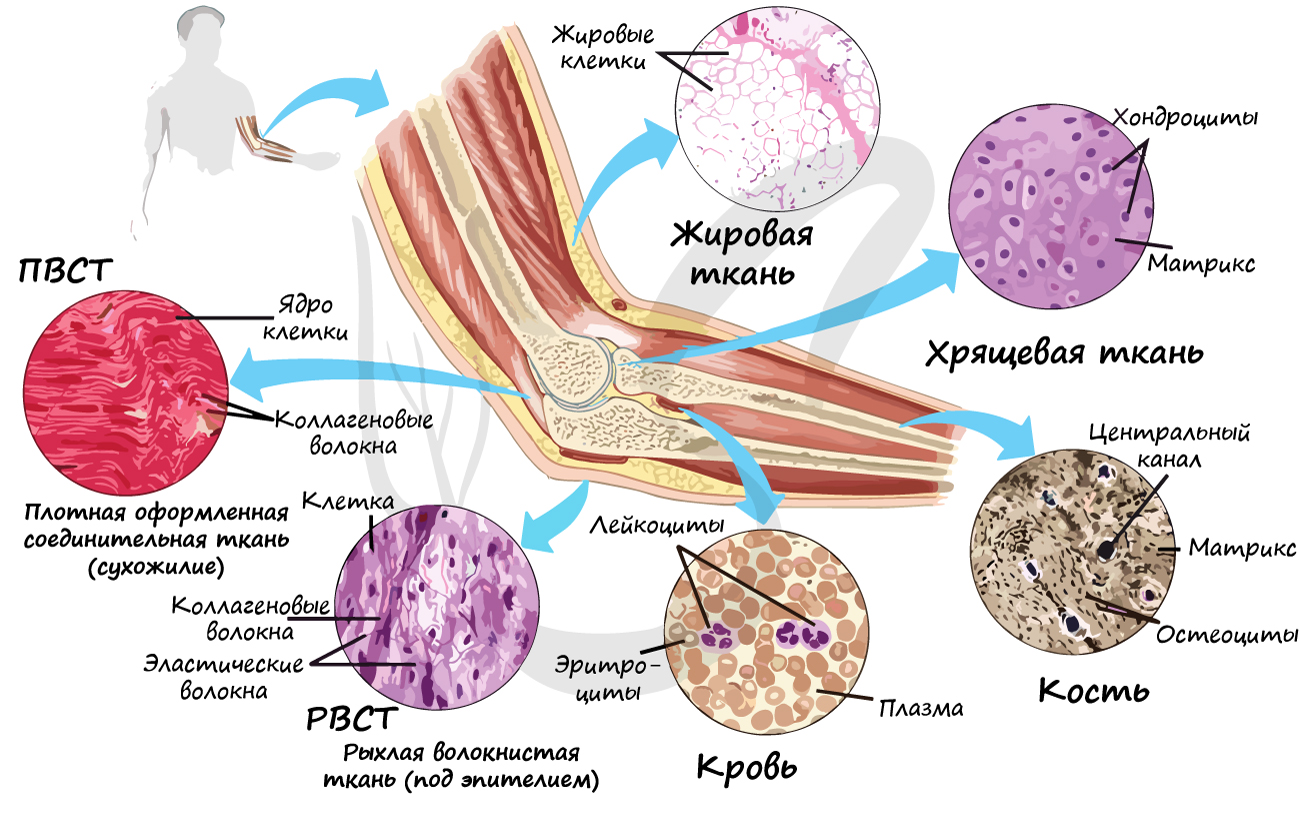

Группа соединительных тканей объединяет собственно соединительные ткани (РВСТ и ПВСТ), соединительные ткани со

специальными свойствами (ретикулярная, жировая, слизистая, пигментная), скелетные соединительные ткани (хрящевая и костная).

Также к соединительным тканям относится жидкая подвижная кровь, строение которой мы изучим в разделе «Кровеносная система».

Что же общего между жидкой подвижной кровью и плотной неподвижной костью? Общим оказываются два основополагающих признака соединительных тканей:

- Хорошо развито межклеточное вещество

- Наличие разнообразных клеток

Собственно соединительные ткани

Рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ) содержит клетки разной формы: фибробласты (юные), фиброциты (зрелые). РВСТ

содержится во всех внутренних органах, она располагается по ходу прохождения кровеносных, лимфатических сосудов и нервов,

образует соединительнотканные прослойки.

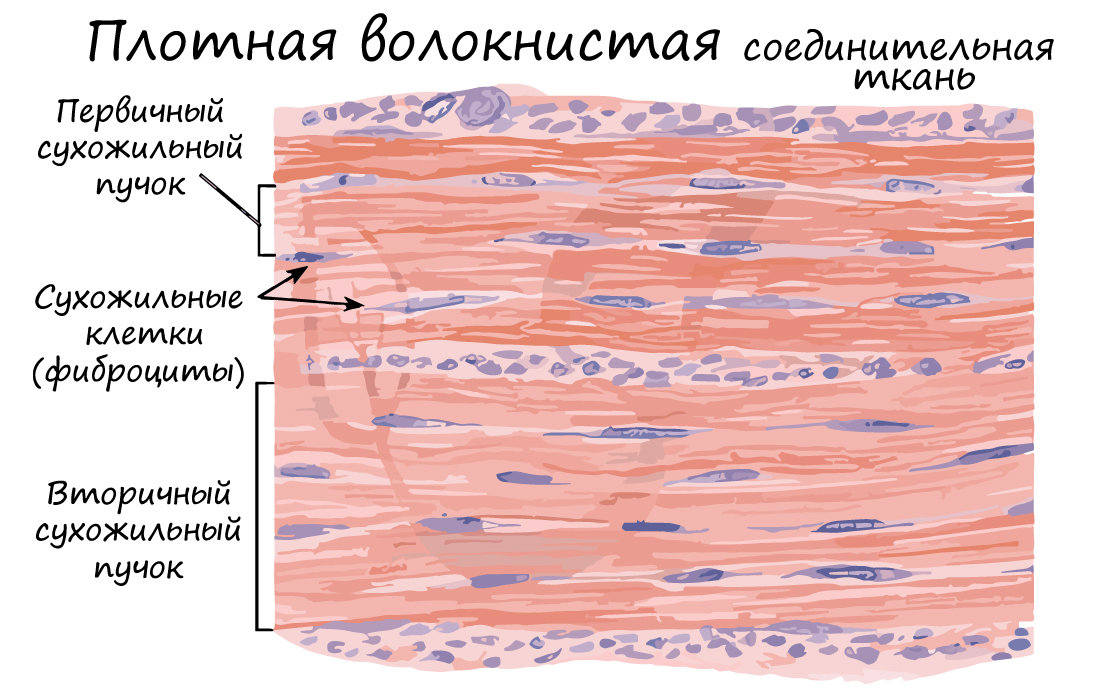

Обратите внимание на название клеток: фибробласты, фиброциты — эти слова происходят от (лат. fibra — волокно). В

соединительных тканях имеются три основных типа волокон:

- Коллагеновые — обеспечивают механическую прочность

- Эластические — обуславливают гибкость тканей

- Ретикулярные — образуют ретикулярные сети, служащие основой многих органов (печень, костный мозг)

Плотная волокнистая соединительная ткань (ПВСТ) отличается преобладанием волокон над клетками. ПВСТ участвует в образовании

сухожилий, связок, формирует оболочки внутренних органов.

Соединительные ткани со специальными свойствами

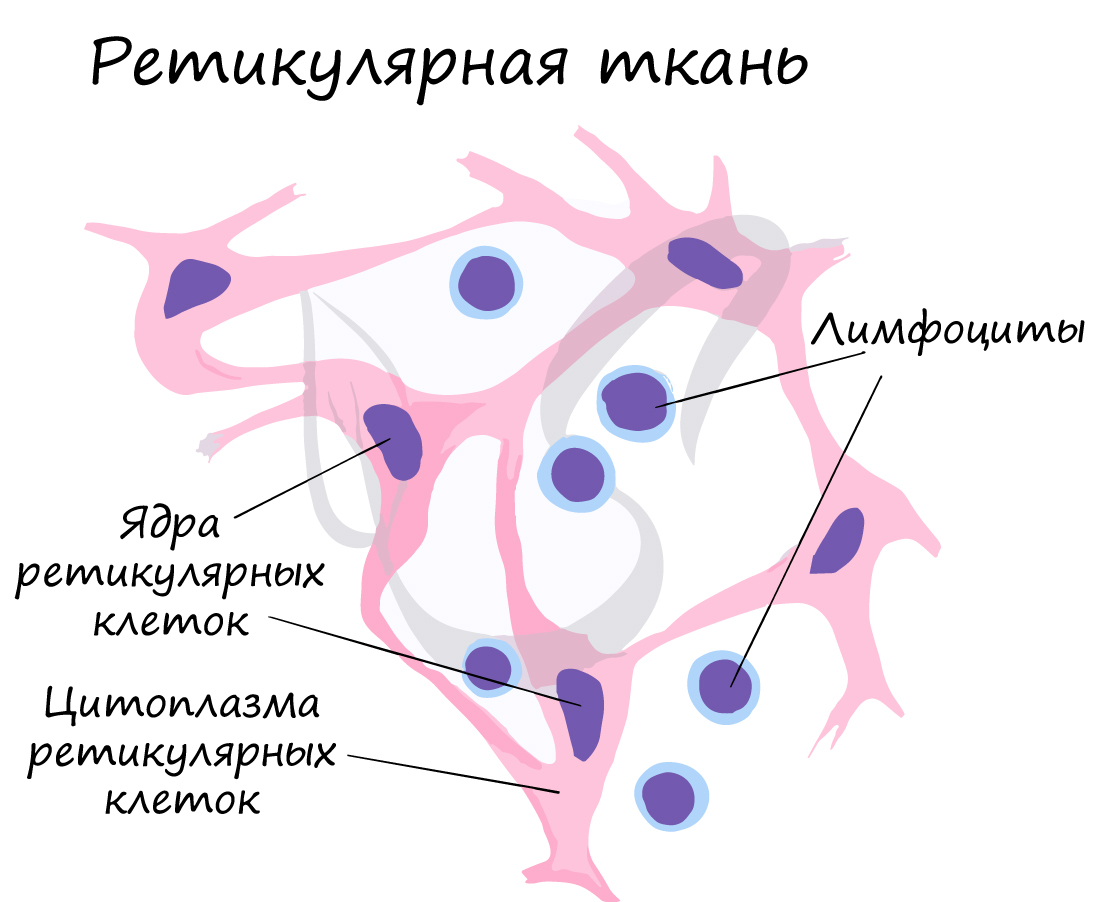

Ретикулярная ткань (от лат. reticulum — сетка) образует строму (опорную структуру) кроветворных и иммунных органов. Здесь

зарождаются все клетки кровеносной и иммунной систем.

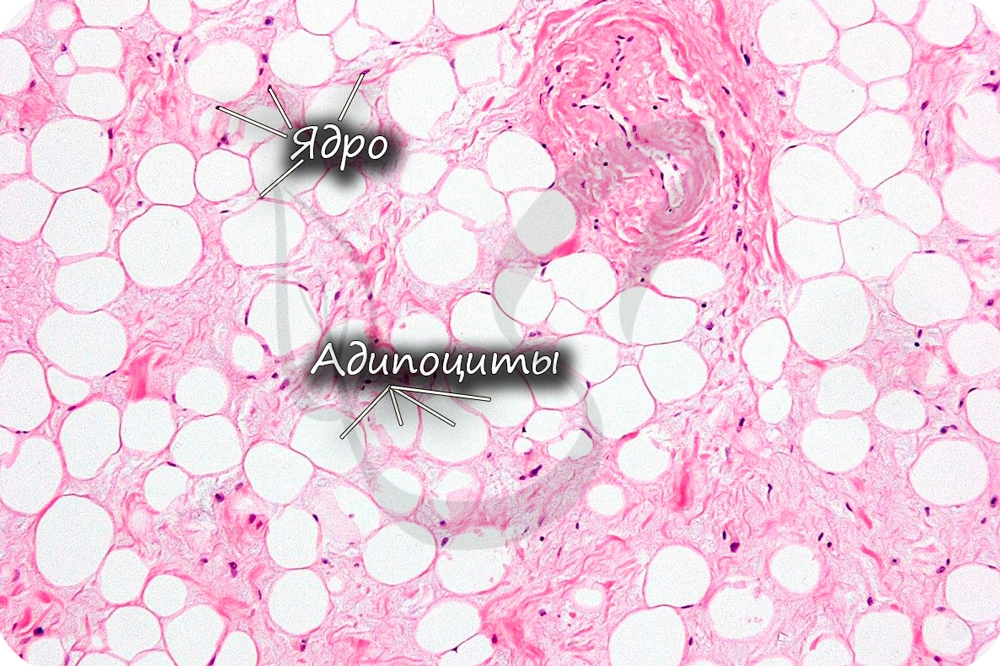

Жировая ткань состоит из скопления жировых клеток (адипоцитов). Создает резерв питательных веществ, образует подкожный

жировой слой и капсулу почек. Кроме того, жировая ткань выполняет защитную (механическую) функцию, предупреждая повреждения

внутренних органов, и участвует в терморегуляции.

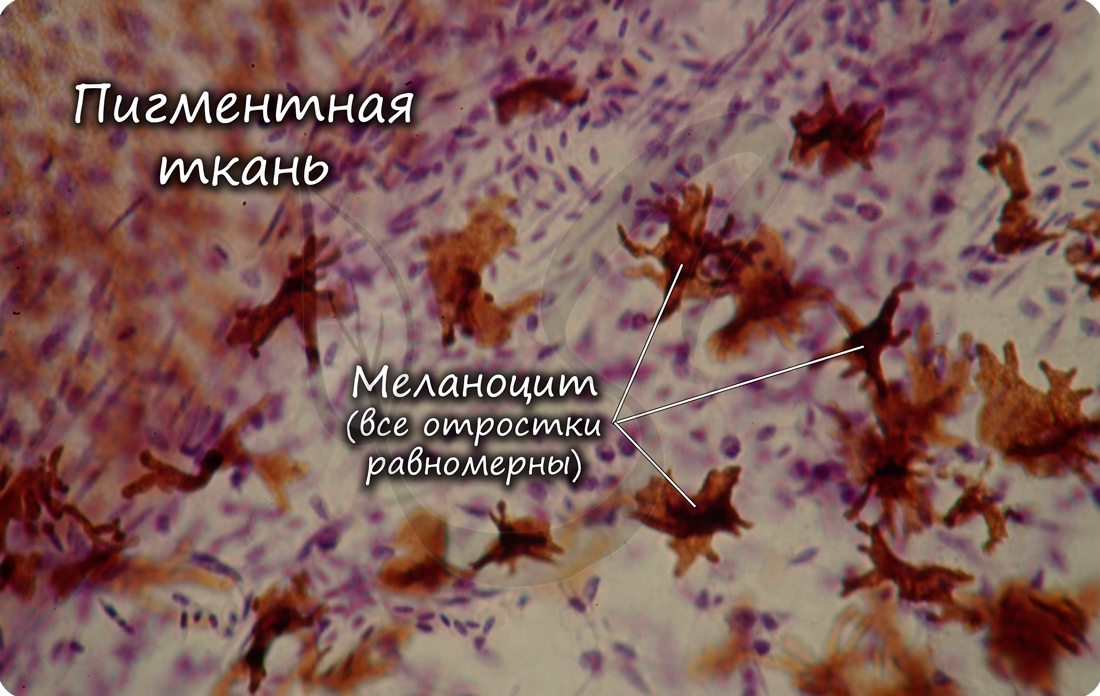

Пигментная ткань отличается большим скоплением пигментных клеток — меланоцитов (от греч. melanos — «чёрный»),

развита на отдельных участках тела: в радужке глаза, вокруг сосков молочных желез.

Слизистая (студенистая) ткань встречается в норме только в составе пупочного канатика зародыша, ее относят к эмбриональным

тканям.

Скелетные соединительные ткани

К скелетным тканям относятся хрящевая и костная ткани, которые выполняют защитную, механическую и опорную функции, принимают активное участие в минеральном обмене.

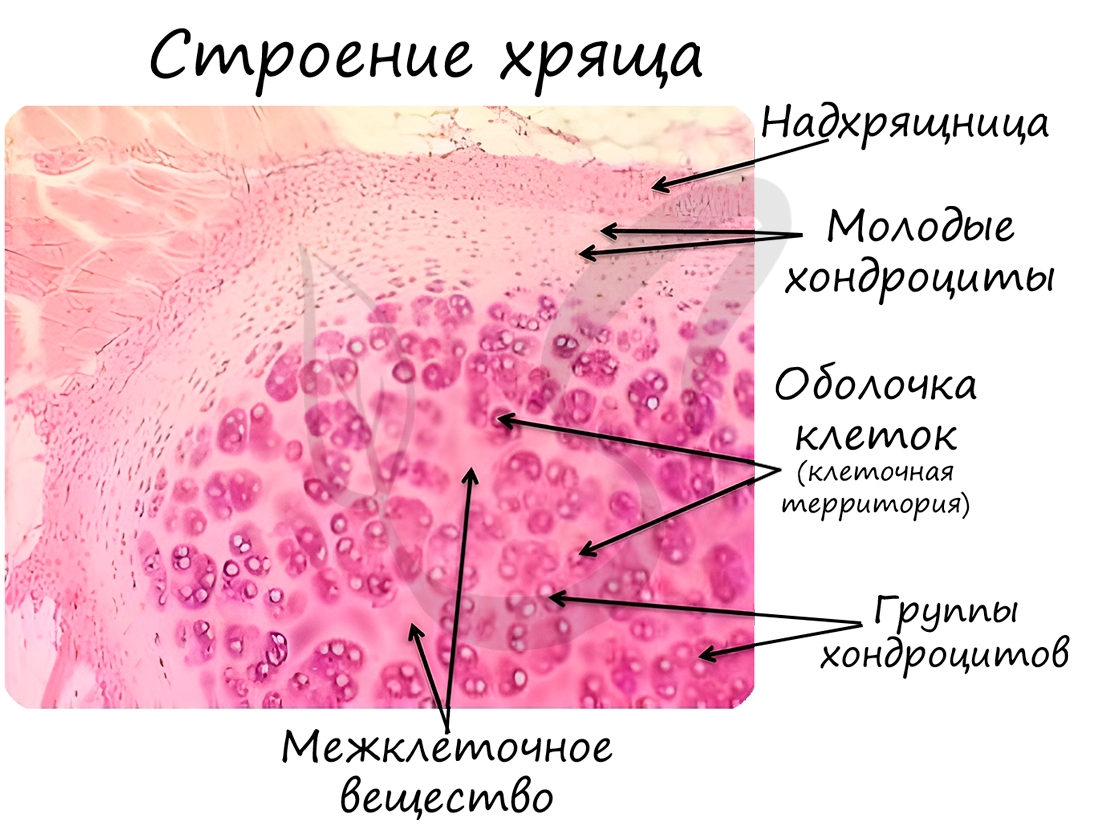

Хрящевая ткань состоит из молодых клеток — хондробластов, зрелых — хондроцитов (от греч. chondros — хрящ). Межклеточное вещество

упругое, содержит много воды, особенно в молодом возрасте. С течением времени воды в хряще становится меньше и его функция

постепенно нарушается.

Хрящевая ткань образует межпозвоночные диски, хрящевые части ребер, входит в состав органов дыхательной системы. В хрящевой

ткани, как и в эпителии, отсутствуют кровеносные сосуды, благодаря чему хрящи отлично приживаются после пересадки. Питание

хряща происходит диффузно.

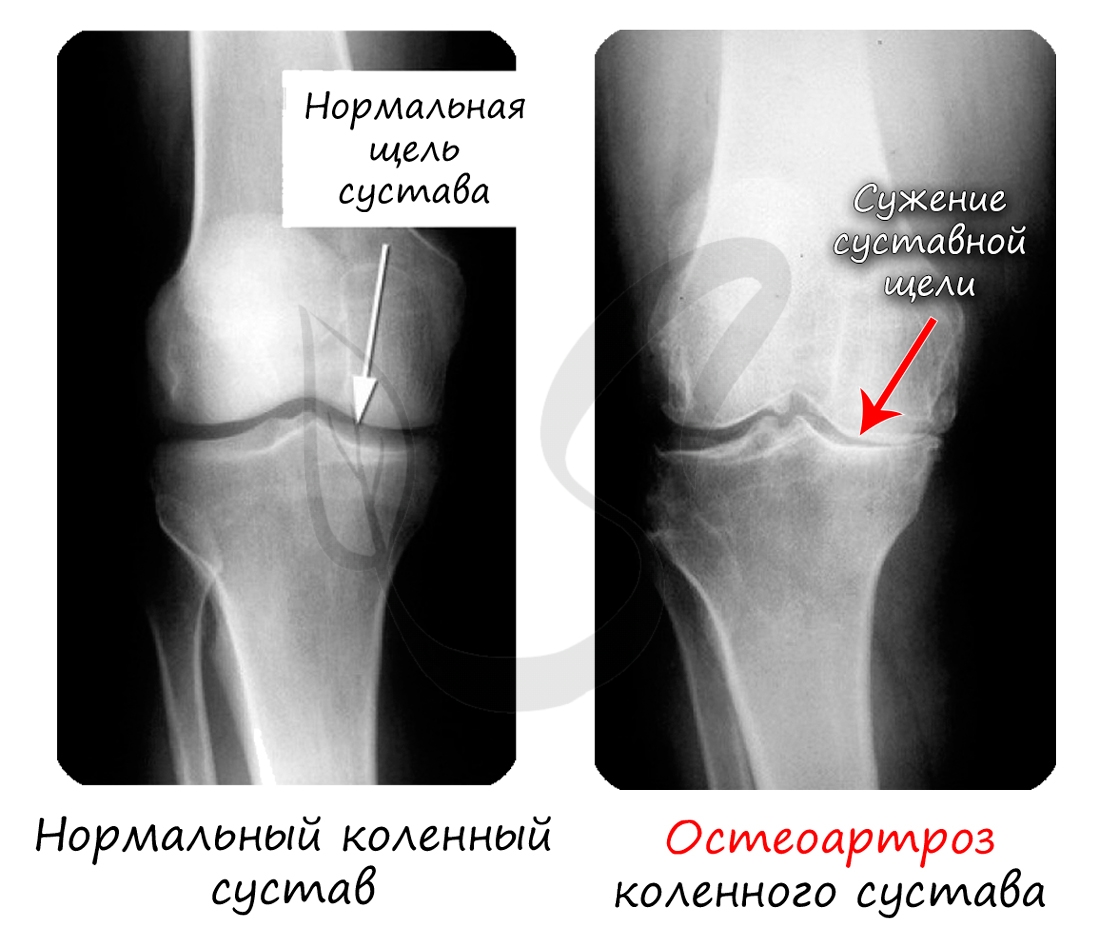

Хрящевая ткань выстилает поверхность костей в месте образования суставов. При нарушении в ней обменных процессов хрящевая ткань начинает

заменяться костной, что сопровождается скованностью и болезненностью движений, возникает артроз.

Костная ткань состоит из клеток и хорошо развитого межклеточного вещества, пропитанного минеральными солями (составляют около 70%),

преобладающим из которых является фосфат кальция Ca3(PO4)2.

В костной ткани активно идет обмен веществ, интенсивно поглощается кислород. Кости — это вовсе не что-то безжизненное, в них постоянно

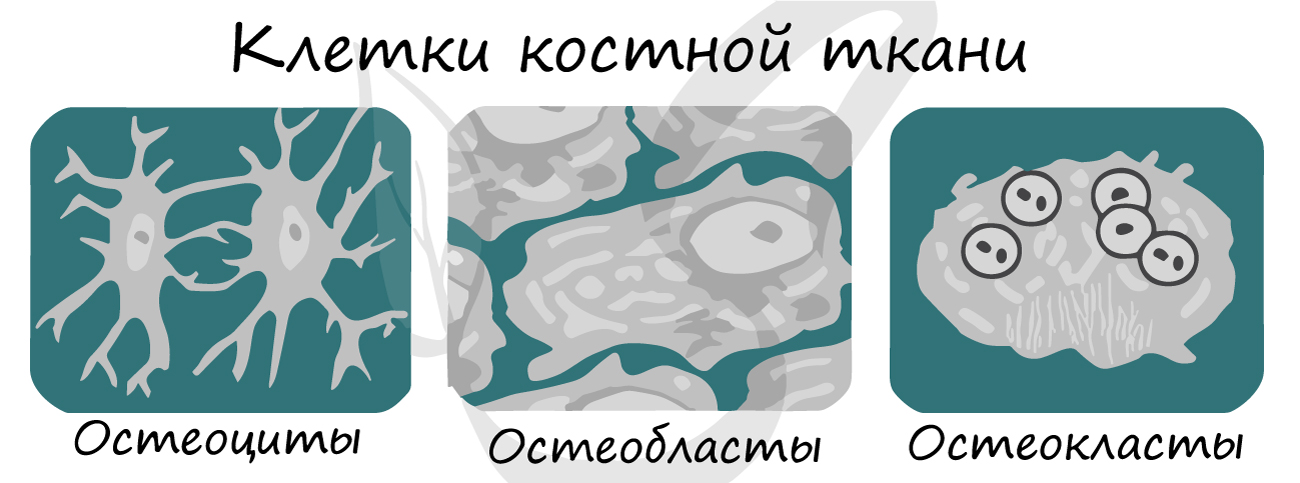

появляются новые и отмирают старые клетки. В кости можно обнаружить следующие типы клеток:

- Остеобласты — молодые клетки

- Остеоциты — зрелые клетки (от греч. osteon — кость и греч. cytos — клетка)

- Остеокласты — отвечают за обновление кости, разрушают старые клетки

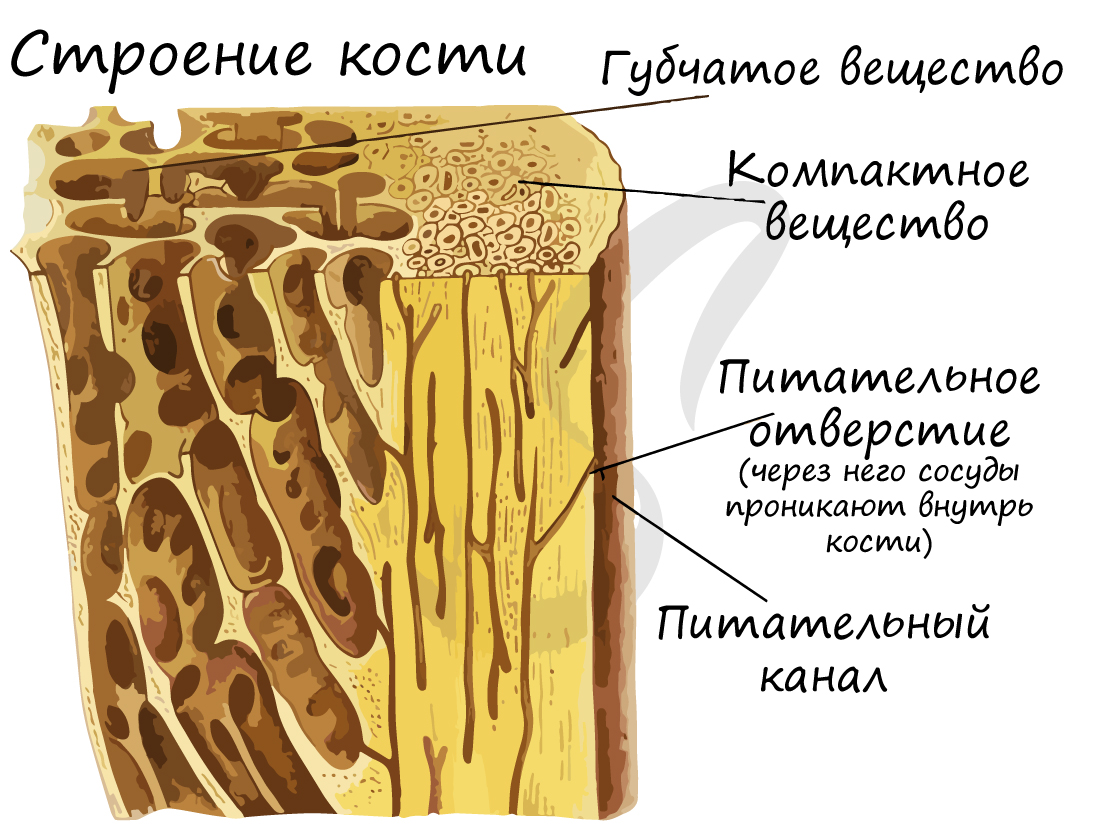

Кость состоит из компактного и губчатого вещества. Компактное вещество значительно тяжелее и плотнее губчатого, обеспечивает основополагающие функции кости: защитную, поддерживающую. В компактном веществе запасаются химические элементы. Губчатое вещество содержит орган кроветворение —

красный мозг.

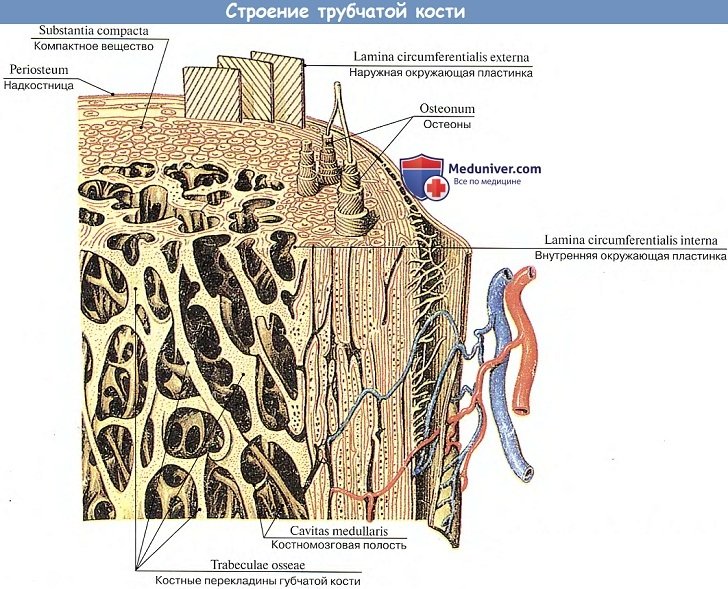

Структурной единицей компактного вещества является остеон (Гаверсова система). В Гаверсовом канале, расположенном в центре

остеона, проходят кровеносные сосуды — источник питания для костной ткани. По краям канала лежат юные клетки, остеобласты, и

стволовые клетки. Вокруг канала лежат соединенные друг с другом остеоциты, образующие пластинки.

Кость состоит из двух компонентов:

- Минеральный

- Органический

Межклеточное вещество костной ткани содержит коллагеновые волокна, которые пропитаны минеральными солями, главным

образом — фосфатом кальция Ca3(PO4)2, за счет чего костная ткань выполняет опорную

функцию и способна выдерживать значительные нагрузки.

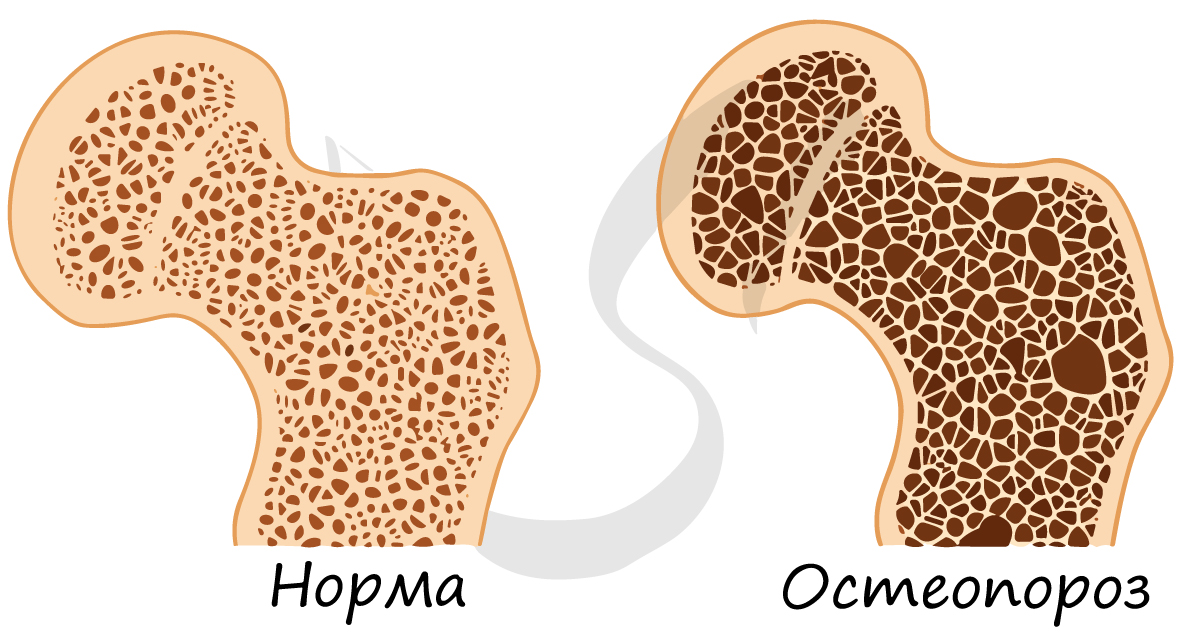

С возрастом доля минерального компонента увеличивается, и кость становится более ломкой и хрупкой, возникает

склонность к переломам. Истончение костной ткани называется остеопороз (от греч. osteon — кость + греч. poros — пора).

Органический компонент представлен белками и жирами (липидами). За счет данного компонента обеспечивается еще одно важное свойство

кости — эластичность. Если провести химический опыт и удалить из кости все соли (мацерация кости), то она станет настолько гибкой, что

ее можно завязать в узел.

Органический компонент превалирует в костях новорожденных. Их кости очень эластичные. Постепенно минеральные соли накапливаются, и кости становятся твердыми, способными выдержать значительные физические нагрузки.

Происхождение

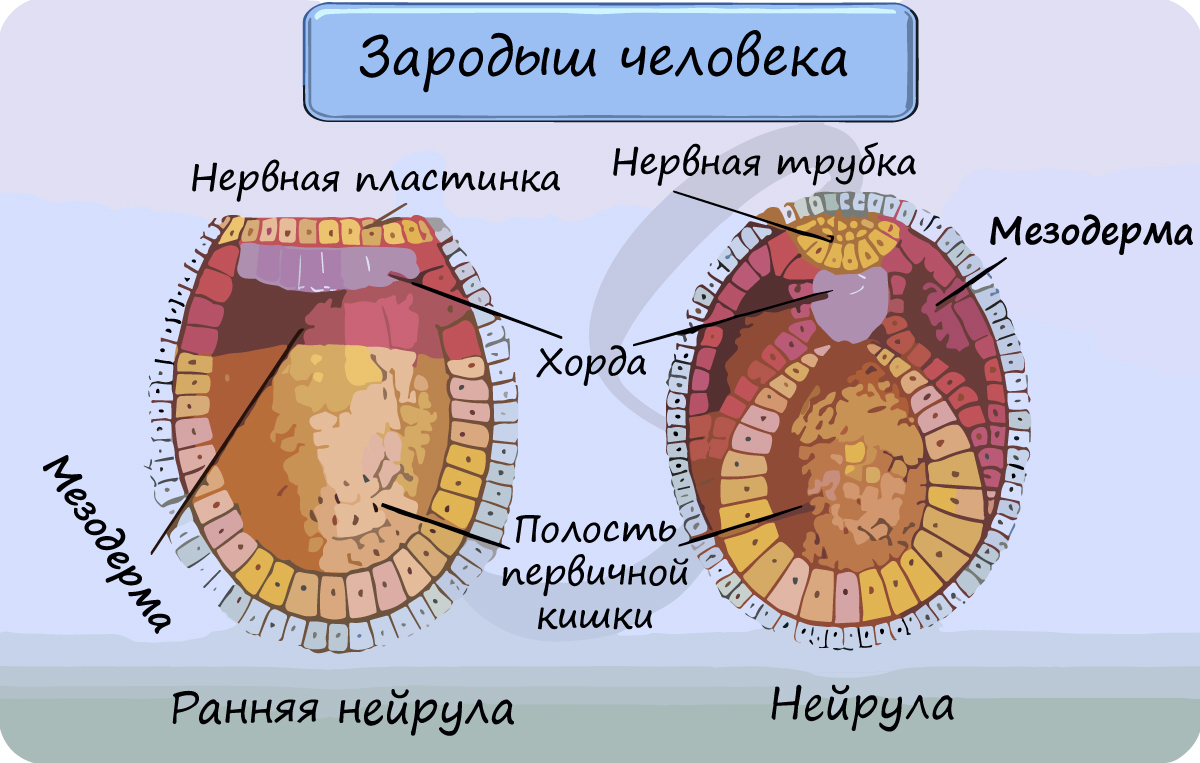

Соединительные ткани развиваются из мезодермы — среднего зародышевого листка.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Оглавление темы «Общая остеология.»:

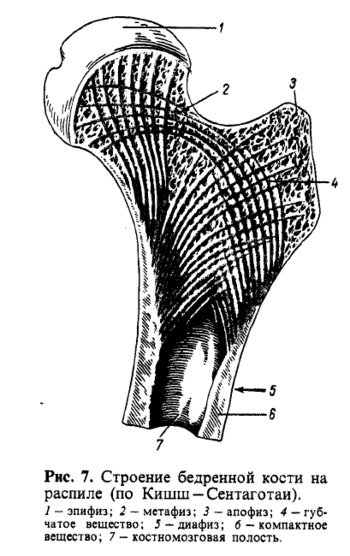

Кость как орган ( строение кости )Кость, os, ossis, как орган живого организма состоит из нескольких тканей, главнейшей из которых является костная. Химический состав кости и ее физические свойства.Костное вещество состоит из двоякого рода химических веществ: органических (1/3), главным образом оссеина, и неорганических (2/3), главным образом солей кальция, особенно фосфорнокислой извести (более половины — 51,04 %). Если кость подвергнуть действию раствора кислот (соляной, азотной и др.), то соли извести растворяются (decalcinatio), а органическое вещество остается и сохраняет форму кости, будучи, однако, мягким и эластичным. Если же кость подвергнуть обжиганию, то органическое вещество сгорает, а неорганическое остается, также сохраняя форму кости и ее твердость, но будучи при этом весьма хрупким. Следовательно, эластичность кости зависит от оссеина, а твердость ее — от минеральных солей. Сочетание неорганических и органических веществ в живой кости и придает ей необычайные крепость и упругость. В этом убеждают и возрастные изменения кости. У маленьких детей, у которых оссеина сравнительно больше, кости отличаются большой гибкостью и потому редко ломаются. Наоборот, в старости, когда соотношение органических и неорганических веществ изменяется в пользу последних, кости становятся менее эластичными и более хрупкими, вследствие чего переломы костей чаще всего наблюдаются у стариков. Строение костиСтруктурной единицей кости, видимой в лупу или при малом увеличении микроскопа, является остеон, т. е. система костных пластинок, концентрически расположенных вокруг центрального канала, содержащего сосуды и нервы. Остеоны не прилегают друг к другу вплотную, а промежутки между ними заполнены интерстициальными костными пластинками. Остеоны располагаются не беспорядочно, а соответственно функциональной нагрузке на кость: в трубчатых костях параллельно длиннику кости, в губчатых — перпендикулярно вертикальной оси, в плоских костях черепа — параллельно поверхности кости и радиально.

Вместе с интерстициальными пластинками остеоны образуют основной средний слой костного вещества, покрытый изнутри (со стороны эндоста) внутренним слоем костных пластинок, а снаружи (со стороны периоста) — наружным слоем окружающих пластинок. Последний пронизан кровеносными сосудами, идущими из надкостницы в костное вещество в особых прободающих каналах. Начало этих каналов видно на мацерирован-ной кости в виде многочисленных питательных отверстий (foramina nutricia). Проходящие в каналах кровеносные сосуды обеспечивают обмен веществ в кости. Из остеонов состоят более крупные элементы кости, видимые уже невооруженным глазом на распиле или на рентгенограмме, — перекладины костного вещества, или трабекулы. Из этих трабекул складывается двоякого рода костное вещество: если трабекулы лежат плотно, то получается плотное компактное вещество, substantia compacta. Если трабекулы лежат рыхло, образуя между собою костные ячейки наподобие губки, то получается губчатое, трабекулярное вещество, substantia spongiosa, trabecularis (spongia, греч. — губка). Распределение компактного и губчатого вещества зависит от функциональных условий кости. Компактное вещество находится в тех костях и в тех частях их, которые выполняют преимущественно функцию опоры (стойки) и движения (рычаги), например в диафизах трубчатых костей. В местах, где при большом объеме требуется сохранить легкость и вместе с тем прочность, образуется губчатое вещество, например в эпифизах трубчатых костей. Перекладины губчатого вещества располагаются не беспорядочно, а закономерно, также соответственно функциональным условиям, в которых находится данная кость или ее часть. Поскольку кости испытывают двойное действие — давление и тягу мышц, постольку костные перекладины располагаются по линиям сил сжатия и растяжения. Соответственно разному направлению этих сил различные кости или даже части их имеют разное строение. В покровных костях свода черепа, выполняющих преимущественно функцию защиты, губчатое вещество имеет особый характер, отличающий его от остальных костей, несущих все 3 функции скелета. Это губчатое вещество называется диплоэ, diploe (двойной), так как оно состоит из неправильной формы костных ячеек, расположенных между двумя костными пластинками — наружной, lamina externa, и внутренней, lamina interna. Последнюю называют также стекловидной, lamina vftrea, так как она ломается при повреждениях черепа легче, чем наружная. Костные ячейки содержат костный мозг — орган кроветворения и биологической защиты организма. Он участвует также в питании, развитии и росте кости. В трубчатых костях костный мозг находится также в канале этих костей, называемом поэтому костномозговой полостью, cavitas medullaris. Таким образом, все внутренние пространства кости заполняются костным мозгом, составляющим неотъемлемую часть кости как органа.

Костный мозг бывает двух родов: красный и желтый. Красный костный мозг, medulla ossium rubra (детали строения см. в курсе гистологии), имеет вид нежной красной массы, состоящей из ретикулярной ткани, в петлях которой находятся клеточные элементы, имеющие непосредственное отношение к кроветворению (стволовые клетки) и костеобразованию (костесозидатели — остеобласты и костеразруши-тели — остеокласты). Он пронизан нервами и кровеносными сосудами, питающими, кроме костного мозга, внутренние слои кости. Кровеносные сосуды и кровяные элементы и придают костному мозгу красный цвет. Желтый костный мозг, medulla ossium flava, обязан своим цветом жировым клеткам, из которых он главным образом и состоит. В периоде развития и роста организма, когда требуются большая кроветворная и костеобразующая функции, преобладает красный костный мозг (у плодов и новорожденных имеется только красный мозг). По мере роста ребенка красный мозг постепенно замещается желтым, который у взрослых полностью заполняет костномозговую полость трубчатых костей. Снаружи кость, за исключением суставных поверхностей, покрыта надкостницей, periosteum (периост). Надкостница — это тонкая, крепкая соединительнотканная пленка бледно-розового цвета, окружающая кость снаружи и прикрепленная к ней с помощью соединительнотканных пучков — прободающих волокон, проникающих в кость через особые канальцы. Она состоит из двух слоев: наружного волокнистого (фиброзного) и внутреннего костеобразующего (остеогенного, или камбиального). Она богата нервами и сосудами, благодаря чему участвует в питании и росте кости в толщину. Питание осуществляется за счет кровеносных сосудов, проникающих в большом числе из надкостницы в наружное компактное вещество кости через многочисленные питательные отверстия (foramina nutricia), а рост кости осуществляется за счет остеобластов, расположенных во внутреннем, прилегающем к кости слое (камбиальном). Суставные поверхности кости, свободные от надкостницы, покрывает суставной хрящ, cartilage articularis. Таким образом, в понятие кости как органа входят костная ткань, образующая главную массу кости, а также костный мозг, надкостница, суставной хрящ и многочисленные нервы и сосуды. Видео урок: Кость как орган. Развитие и рост костей. Классификация костей по М.Г. ПривесуДругие видео уроки по данной теме находятся: Здесь Также рекомендуем «Развитие кости» При разрыве связок важно вовремя обратиться к специалисту. |

1

Беседа «Химический состав клетки» В ходе диалога и проведения лабораторной работы выяснить: 1.Каков химический состав кости? 2.Какими свойствами обладает кость?

2

Вопрос: Какова функция костного скелета в организме? Ответ: кости служат опорой для мышц, защищают внутренние органы.

3

Тезис: для выполнения своей функции кости должны быть твердыми. Проблема: какие вещества могут обеспечить твердость кости? Ответ: какими бы они ни были, эти вещества поступают в организм с пищей.

4

Вопрос: какие вещества могут входить в состав пищи человека? Ответ: цепь питания человека выглядит так: растение — человек или растение -животное – человек. В состав пищи человека могут входить только вещества, изначально входящие в состав растений.

5

Вопрос: каков элементарный состав растений? Ответ: неорганические и органические вещества

6

Решение проблемы: Твёрдость кости может быть обусловлена присутствием нерастворимых солей — фосфатов и карбонатов кальция и магния — в межклеточном пространстве. Выполнение лабораторной работы «Химический состав кости»

7

Минеральные вещества кости представлены солями кальция в виде кристаллов гидроксиапатита, есть в ней соли фосфора и магния, обнаружены многие микроэлементы (алюминий, фтор, марганец, свинец, стронций, уран, кобальт, железо, молибден и др.). У взрослого человека в скелете сосредоточено около 1200 г кальция, 530 г фосфора, 11 г магния; 99% всего кальция, имеющегося в теле человека, содержится в костях. Дополнительная информация:

8

Из костей при надобности поступают минеральные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. Недостаток в пище кальция может быть временно компенсирован расходованием его из костей. Дополнительная информация:

9

Вопрос: за счет чего может быть обеспечена прочность? Проблема: наличие в кости только нерастворимых солей, обеспечивающих ее твердость, недостаточно для обеспечения прочности кости. Ответ: за счет присутствия в кости каких-то других веществ.

10

Вопрос: Является ли наличие в кости нерастворимых солей достаточным для выполнения функции скелета? Ответ: нет, кости должны быть не только твердыми, но и прочными. Выполнение лабораторной работы «Химический состав клетки»

11

Химический состав кости. Высушенная и обезжиренная кость содержит 30% органических веществ, 60% минеральных веществ, 10% составляет вода. Среди органических веществ кости основная роль принадлежит волокнистому белку коллагену. Есть в кости углеводы, полисахариды, лимонная кислота и многие ферменты.

12

. Органические и минеральные вещества делают кость прочной, твердой и упругой. Кроме того, прочность кости обеспечивается ее структурой, расположением костных перекладин губчатого вещества в соответствии с направлением сил давления и растяжения. Кость в 30 раз тверже кирпича и в 2,5 раза тверже гранита. Кость прочнее дуба. По прочности она в 9 раз превосходит свинец и почти так же прочна, как чугун. Бедренная кость человека в вертикальном положении выдерживает давление 1,5 т, а большеберцовая костьдо 1,8 т. Дополнительная информация:

13

Вопрос: Чем объяснить, что в раннем детстве ребенок часто падает и не имеет переломов, а в преклонном возрасте даже неудобный поворот грозит переломом?

14

У детей в костной ткани преобладают органические вещества; их скелет гибкий, эластичный, в связи с чем легко деформируется, искривляется при длительной и тяжелой нагрузке и неправильных положениях тела. С возрастом содержание минеральных веществ в костях увеличивается, отчего кости становятся хрупкими и чаще ломаются. Ответ: