Какими свойствами обладают кардиомиоциты с быстрым ответом

Страница 1 из 13

1. 001.01. Что характерно для кардиомиоцитов с быстрым ответом: А. Характерны высокие значения максимального диастолического потенциала; Б. Рефрактерный период примерно равен продолжительности потенциала действия; В. Сосредоточены они преимущественно в области узлов проводящей системы; Г. Мембрана клеток содержит быстрые натриевые каналы.

а) верно А,Б,Г

б) верно Б,В,Г

в) верно Б,Г

г) верно А,Г

2. 002.01. Что характерно для кардиомиоцитов с медленным ответом: А. Характерны высокие значения максимального диастолического потенциала; Б. Рефрактерный период примерно равен продолжительности потенциала действия; В. Сосредоточены они преимущественно в области узлов проводящей системы; Г. Мембрана клеток содержит быстрые натриевые каналы.

а) верно А

б) верно В

в) верно Б

г) верно Г

3. 003.01. Что характерно для кардиомиоцитов с быстрым ответом: А. Встречаются среди клеток проводящей системы и клеток сократительного миокарда; Б. Рефрактерный период существенно превышает длительность потенциала действия; В. Характерна спонтанная диастолическая деполяризация.

а) верно Б

б) верно А,Б

в) верно А

г) верно В

4. 004.01. Что характерно для кардиомиоцитов с медленным ответом: А. Встречаются среди клеток проводящей системы и клеток сократительного миокарда; Б. Рефрактерный период существенно превышает длительность потенциала действия; В. Характерна спонтанная диастолическая деполяризация.

а) верно А,Б

б) верно В

в) верно Б

г) верно Б,В

5. 005.01. Перечислите свойства клеток сократительного миокарда: А. Обладают свойством электрофизиологической автоматии; Б. Обладают высокой скоростью активации и инактивации; В. Обладают низкой скоростью активации и инактивации вследствие большого числа медленных кальциевых каналов; Г. Содержат значительное количество быстрых натриевых каналов; Д. Частота генерируемых импульсов в различных отделах колеблется в пределах 20 — 90 импульсов; Е. Спонтанная генерация импульсов в норме нехарактерна.

а) верно Б,Г,Е

б) верно А,В,Д

в) верно В,Г,Д

г) верно Б,В,Е

6. 006.01. Перечислите, свойства клеток проводящей системы сердца: А. Обладают свойством электрофизиологической автоматии; Б. Обладают высокой скоростью активации и инактивации; В. Обладают низкой скоростью активации и инактивации вследствие большого числа медленных кальциевых каналов; Г. Содержат значительное количество быстрых натриевых каналов; Д. Частота генерируемых импульсов в различных отделах колеблется в пределах 20 — 90 импульсов; Е. Спонтанная генерация импульсов в норме нехарактерна.

а) верно А,В,Д

б) верно Б,Г,Е

в) верно В,Г,Д

г) верно А,Г,Д

7. 007.01. Перечислите, чем характеризуется фаза систолы желудочков в период напряжения: А. Состоит из фазы асинхронного сокращения и фазы изометрического сокращения; Б. Совпадает по времени с началом распространения возбуждения по проводящей системе желудочков; В. Начинается в момент открытия полулунных клапанов; Г. Характеризуется постоянством объема камер; Д. Сопровождается преходящим расширением диаметра аорты.

а) верно А,В,Д

б) верно А,Б,Г

в) верно Б,В,Г

г) верно все перечисленное

8. 008.01. Перечислите, чем характеризуется фаза систолы желудочков в период изгнания: А. Состоит из фазы асинхронного сокращения и фазы изометрического сокращения; Б. Совпадает по времени с началом распространения возбуждения по проводящей системе желудочков; В. Начинается в момент открытия полулунных клапанов; Г. Характеризуется постоянством объема камер; Д. Сопровождается преходящим расширением диаметра аорты.

а) верно А, Г

б) верно А,В

в) верно В,Д

г) верно Г,Д

9. 009.01. Перечислите, чем характеризуется фаза систолы желудочков в период напряжения: А. Имеет быструю и медленную фазу; Б. Атриовентрикулярные и полулунные клапаны в этот период закрыты; В. Характеризуется незначительным нарастанием внутрижелудочкового давления; Г.Характеризуется выраженным нарастанием внутрижелудочкового давления; Д. Заканчивается в момент открытия полулунных клапанов; Е. Является менее продолжительным.

а) верно А,Б,Д

б) верно В,Г,Е

в) верно А,В,Г

г) верно А,Б,Г,Д

10. 010.01. Перечислите, чем характеризуется фаза систолы желудочков в период изгнания: А. Имеет быструю и медленную фазу; Б. Атриовентрикулярные и полулунные клапаны в этот период закрыты; В. Характеризуется незначительным нарастанием внутрижелудочкового давления; Г.Характеризуется выраженным нарастанием внутрижелудочкового давления; Д. Заканчивается в момент открытия полулунных клапанов; Е. Является менее продолжительным.

а) верно В,Е

б) верно А,Е

в) верно А,В

г) верно А,Г

Строение кардиомиоцитов

Определение 1

Кардиомиоциты – это клетки длиной 100 — 150 мкм, диаметром 10-20 мкм, имеющие неправильную цилиндрическую форму.

Кардиомиоцитами образована основная часть миокарда.

С помощью светового микроскопа можно увидеть многочисленные анастомозы, разветвления пучков кардиомиоцитов, которые формируют сетки.

Связано это с нерегулярным соединением между собой отдельных клеток. В каждом кардиомиоците содержится одно или два удлиненных овальных ядра, которые расположены в центре и окружены миофибриллами, строго прямолинейно расположенными по периферии.

На обоих полюсах ядра заметны удлиненные зоны цитоплазмы, которая лишена миофибрилл.

Весьма характерными являются контакты двух соседних кардиомиоцитов, которые имеют вид темных извилистых полос, вставочных дисков, активно участвующих в передаче возбуждения от клетки к клетке.

Кардиомиоциты с помощью дисков соединены друг с другом.

Кардиомиоциты богаты митохондриями. Их сарколемма толщиной около 9 нм содержит множество пузырьков, микропиноцитозных инвагинаций.

Готовые работы на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

Так же, как в мышечном волокне различаются следующие функциональные аппараты:

- энергетический

- мембранный,

- сократительный (фибриллярный),

- трофический.

Соединяются между собой кардиомиоциты в цепочки основаниями цилиндров. Эти зоны носят называние «вставочные диски», в которых выделяются десмосомы и щелевидные контакты).

Десмосомы служат для обеспечения механического сцепления, препятствующего расхождению кардиомиоцитов.

Щелевидные контакты учавствуют в передаче сокращений от одного кардиомиоцита к другому.

Всех виды кардиомиоцитов не содержат камбиальные клетки и не способны к делению.

Для них характерна лишь внутриклеточная регенерация.

Виды кардиомиоцитов

В миокарде выделяются следующие виды кардиомиоцитов:

- рабочие кардиомиоциты;

- проводящие кардиомиоциты;

- секреторные кардиомиоциты.

Рабочие кардиомиоциты

Рабочие (сократительные, типичные) кардиомиоциты – клетки цилиндрической формы, диаметром 10-20 мкм и длиной до 100-150 мкм.

Замечание 1

Рабочие кардиомиоциты составляют большинство сердечных мышечных клеток. Благодаря рабочим кардиомиоцитам происходит сокращение камер сердца.

Проводящие кардиомиоциты

Проводящие кардиомиоциты отличаются от рабочих меньшими размерами (они гораздо уже).

Для проводящих кардиомиоцитов характерны:

- слабо развитый неупорядоченный миофибриллярный аппарат;

- меньшее содержание гликогена;

- богатая васкуляризация, которая в 1,5-3 раза выше, чем в рабочем миокарде;

- вегетативная эфферентная иннервация, которая в 2,5-5 раз выше, чем в рабочем миокарде.

Проводящие кардиомиоциты способны к генерации и быстрому проведению электрических импульсов. Ими образованы узлы и пучки проводящей системы сердца.

Замечание 2

Проводящие кардиомиоциты служат для образования проводящей системы сердца, они генерируют импульсы и передают их на рабочие кардиомиоциты, тем самым обеспечивая автоматизм сокращения миокарда.

Секреторные кардиомиоциты

Секреторные кардиомиоциты в основном расположены в миокарде правого предсердия.

Для секреторных кардиомиоцитов характерно наличие хорошо развитого аппарата Гольджи у полюсов ядер и секреторных гранул.

Функция секреторных кардиомиоцитов: эндокринная.

Секреторные кардиомиоциты вырабатывают атриопетин (натрийуретический фактор, который участвует в регуляции диуреза и артериального давления).

Атриопетин вызывает потерю с мочой натрия и воды, расширяет сосуды, понижает давление, угнетает секрецию вазопрессина, кортизола, альдостерона.

Книга «Болезни сердечно-сосудистой системы (Р.Б. Минкин)».

Кардиомиоцит

Кардиомиоцит представляет собой основную структурно-функциональную единицу миокарда — миокардиальную клетку, ответственную за сократительную способность миокарда. Кардиомиоциты, исходя из их анатомического положения, делятся на предсердные и желудочковые и, исходя из их функционального положения, — на рабочие, или сократительные, и проводящие.

Рабочие кардиомиоциты выполняют основную часть сократительной работы сердца; миоциты предсердно-желудочковой проводящей системы ответственны за генерацию и распространение возбуждения, потенциалов дейст-

Кардиомиоцит

вия по миокарду. Они определяют частоту сокращений сердца и последовательность его возбуждения. Рабочие кардиомиоциты имеют длину примерно 100 мкм и диаметр — 15 —20 мкм; проводящие кардиомиоциты несколько больше и шире, клетки же водителя ритма несколько тоньше обычных.

Кардиомиоциты окружены обильной сетью капилляров, клетки проводящей системы, помимо капилляров, окружены вегетативными нервными окончаниями. Близко расположенные клетки соединяются друг с другом с помощью вставочных дисков.

Сократительные кардиомиоциты представляют собой вытянутые плотно упакованные клетки, которые сгруппированы в мышечные волокна, или тяжи. В них продольно расположены внутриклеточные структуры: миофибриллы, митохондрии, ядра и др. (рис.4).

Ширина миофибрилл равна приблизительно 1 мкм, и каждая из них при фазовоконтрастной микроскопии состоит из поперечной исчерченности, образованной чередующимися светлыми I-полосами (изотропными, англ. isotropic — одинаковая оптическая преломляемость) и темными A-полосами (анизотропными, англ. anisotropic — разная оптическая преломляемость).

Светлая и темная полосы образуют основную структурную и сократительную единицу—саркомер длиной 1,5 — 2,5 мкм.

Он ограничен 2 темными разделительными Z-линиями. A-полоса содержит белковые нити миозина, 1-белковые нити актина. В области Z-линии соединяются нити актина соседних саркомеров.

Кардиомиоцит окружает мембрана — сарколемма. В сарколемме имеется множество складок, выпячиваний и карманов, поверх нее имеется дополнительное рыхлое покрытие толщиной 50 нм, которое называется гликокаликсом.

Гликокаликс связан с прилегающими к клетке капиллярами и участвует в обмене веществ между капиллярами и клеткой.

Кардиомиоциты соединены между собой межмембранными контактами — вставочными дисками. С помощью этих контактов за счет заполненных жидкостью каналов обеспечивается электрическое взаимодействие между кардиомиоцитами.

С поверхностной мембраной связана система внутренних поперечно расположенных трубочек, канальцев, образующих саркоплазматический ретикулум.

Функцией сарколеммы и поперечных Т-трубочек является передача в клетку и из клетки различных веществ.

Проницаемость мембраны высоко избирательна. В систему саркоплазматического ретикулума, помимо поперечных канальцев, входят продольно расположенные канальцы, они расположены вдоль миофибрилл и не имеют прямого сообщения с внеклеточным пространством.

Поверхностную мембрану кардиомиоцита образует двойной упорядоченный слой молекул фосфолипидов, в который встроены крупные белковые молекулы. Толщина такой двухслойной мембраны равна 7,5 нм.

Проницаемость мембраны зависит от ее структуры и размеров проходящих молекул. Она практически непроницаема для крупных молекул и органических анионов, хорошо проницаема для жирорастворимых веществ. Транспорт ионов Na + , К+ и Са + происходите помощью специальных транспортных систем — ионных каналов.

Такой канал представляет собой большую белковую молекулу, которая образует пору в мембране (рис. 5).

В этой поре имеется узкий избирательный, селективный, фильтр, расположенный вблизи наружной поверхности мембраны, и воротное устройство, расположенное у ее внутренней поверхности.

Открытием ворот для прохождения ионов управляет специальное устройство — «сенсор» (англ. sense — ощущать, чувствовать) напряжения под влиянием изменяющегося

Кардиомиоцит

электрического поля. При возбуждении, деполяризации, мембраны проницаемость каналов для прохождения ионов резко возрастает, и они проходят через мембрану очень быстро (ионы Na и К — примерно за 200 не).

Открытие и закрытие канала даже миллион раз не требует потребления высокоэнергетических соединений. Каналы выполняют роль ускорителей, катализаторов, избирательно во много раз увеличивающих скорость движения ионов. Такое ускорение создается за счет энергии электрического поля.

Одиночной Na -канал способен пропускать 10 ионов натрия в 1 с. На 1 мкм поверхности мембраны приходится примерно 50 каналов. По Na+ — и К+ — каналам, называемым быстрыми, в отличие от Са + медленного, могут проходить не только эти, но и некоторые другие катионы.

Саркоплазматический ретикулум составляет непрерывную мелкоячеистую сеть из системы поперечно-продольных трубочек внутри кардиомиоцита, она связана с миофибриллами и участвует с митохондриями в накоплении и освобождении ионов Са и в передаче потенциала действия от клеточной мембраны к миофибриллам.

Основным компонентом кардиомиоцитов являются миофибриллы. Миофибриллы содержат сократительные и регуляторные белки. К сократительным относятся миозин и актин, к регуляторным — тропомиозин и тропонин. Миозин образует толстые нити, или филаменты, актин — тонкие.

Эти филаменты расположены параллельно друг другу, и каждая нить миозина окружена 6 нитями актина. Каждая нить актина, в свою очередь, окружена 6 нитями миозина.

Диаметр толстых филаментов около 14 нм, длина — 1 500 нм, они находятся на расстоянии 20 — 30 нм друг от друга; тонкие филаменты имеют диаметр примерно 7—8 нм.

Молекула миозина (молекулярная масса — 470 000) состоит из вытянутой части и головки, которая выступает в просвет между нитями и обращена в сторону актина.

Актин является водорастворимым белком (молекулярная масса — 42 000), в присутствии ионов магния он образует спиральную структуру, состоящую из закрученных нитей толщиной по 5 нм.

Каждый виток спирали содержит 13—14 молекул. С каждой молекулой актина связана 1 молекула АТФ. К нитям актина через регулярные промежутки прилежат сферические молекулы тропонина (молекулярная масса — 76 000).

В молекуле тропонина имеется участок — сайт, активно связывающий ионы Са2 + . В углублении между двумя нитями актина расположены нити тропомиозина (молекулярная масса — 70 000). Молекула тропомиозина имеет палочковидную форму и состоит из 2 спиралевидных цепей, закрученных друг относительно друга.

Второе после миофибрилл место в количественном отношении занимают митохондрии. Они расположены между миофибриллами в виде продольных столбиков, вокруг ядра и под наружной оболочкой кардиомиоцита. Размеры митохондрий очень варьируют.

С помощью митохондрий регулируется внутриклеточная концентрация ионов Са +. В кардиомиоците имеется 2 или более ядер. Они имеют веретенообразную форму и продольное расположение.

На поверхности ядра имеется много углублений — «пор». Помимо указанных образований, в кардиомиоцитах имеются и другие структуры: пластинчатый комплекс, содержащий углеводные и белковые остатки, липидные образования, гликоген и др.

Кардиомиоцит…

Возбудимость,

проводимость и автоматия миокарда

обеспечиваются электрохимическими

процессами, происходящими на плазматической

мембране кардиомиоцитов (сарколемме).

Важнейшим параметром, характеризующим

эти процессы, является электрический

заряд внутренней поверхности мембраны

— мембранный потенциал. Мембранный

потенциал кардиомиоцитов периодически

изменяется (рис.2 ). В период времени

между двумя электрическими импульсами

возбуждения мембранный потенциал (так

называемый максимальный диастолический

потенциал) достигает в разных клетках

миокарда от -50 до -95 мВ. В сократительных

кардиомиоцитах весь этот период

мембранный потенциал стабилен и

называется поэтому потенциалом

покоя.

Мембранные

потенциалы клеток водителей ритма во

время диастолы не стабильны. Поэтому

для этих клеток термин «потенциал

покоя» не применяется. В момент возбуждения

(генерации электрического импульса)

регистрируется резкое колебание

мембранного потенциала в сторону

положительных величин (деполяризация),

с последующим возвращением к уровню

максимального диастолического

потенциала. Этот электрический импульс

называется потенциалом

действия.

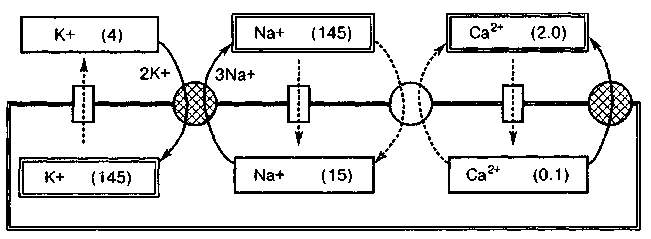

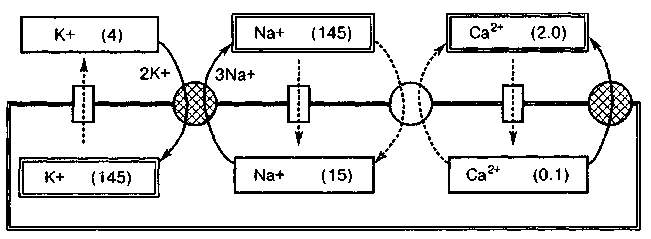

Рис.2 . Ионные градиенты и транспорт

ионов через плазматическую мембрану

кардиомиоцита

в скобках — концентрации ионов, ммоль/л;

сплошные стрелки — активный транспорт;

пунктирные стрелки — пассивный транспорт;

прямоугольники — ионные каналы;

заштрихованные кружки — ионные насосы;

светлый кружок – Na+/Ca2+-

переносчик.

Величина мембранного

потенциала в любой момент времени

определяется трансмембранными токами

ионов (в основном —

калия, натрия и

кальция). Скорость движения ионов через

сарколемму зависит от функционирования

мембранных белков-переносчиков:

ионных каналов и насосов (рис.2 ).

Через ионные каналы

осуществляется облегченная диффузия

ионов — пассивный транспорт, не требующий

затрат энергии. Направление и скорость

диффузии определяются величиной

электрохимического градиента для

данного иона (т. е. разностью его внутри-

и внеклеточной концентраций и зарядом

мембраны). Большинство каналов

ионоселективны, т. е. преимущественно

проницаемы для какого-либо одного вида

ионов,

Движение ионов

против электрохимического градиента

(активный транспорт) осуществляется

ионными насосами, которые сопряжены с

мембранными ферментами (АТФ-азами).

Последние ускоряют гидролиз АТФ, а

выделяющаяся при этом энергия расходуется

на перенос ионов. Среди таких переносчиков

наибольшую роль в кардиомиоцитах

играют: K+/Na+

-насос (переносит ионы Na+

наружу клетки, а ионы К+

— внутрь) и Са2+-насос

(выводит ионы Са2+

из кардиомиоцита). Основным результатом

деятельности ионных насосов является

создание и поддержание градиентов

концентрации ионов по сторонам

плазматической мембраны: снаружи

значительно повышена концентрация

ионов Na+

и Са2 +,

а внутри — ионов К+.

В межимпульсный

период проницаемость мембраны

кардиомиоцитов для ионов К+

значительно больше, чем для других

ионов. Поэтому возникновение отрицательного

диастолического потенциала определяется,

в основном, пассивно выходящим из клетки

током ионов калия. Другим током,

участвующим в формировании диастолического

потенциала кардиомиоцитов, является

активный ток, непосредственно создаваемый

K

+/Na+

-насосом. При работе этого насоса

происходит неэквивалентный (электрогенный)

обмен ионов: на каждые 2 иона К+,

введенных в клетку, выводится 3 иона

Na+.

В результате возникает выходящий из

клетки ток положительных зарядов —

насосный ток, который увеличивает

отрицательный внутриклеточный заряд.

Доля насосного тока в формировании

мембранного потенциала тем больше, чем

больше электрическое сопротивление

сарколеммы, и может составлять 25% и более

(особенно в клетках Пуркинье). Активность

K+

/Na+-

АТФ-азы и величина насосного тока

регулируются концентрациями

переносимых ионов, усиливаясь при

увеличении внеклеточной концентрации

ионов К+

и внутриклеточной концентрации ионов

Na+.

В клетках водителей

ритма сердца диастолический потенциал

нестабилен и самопроизвольно отклоняется

от максимального отрицательного

уровня в сторону деполяризации. Этот

феномен, называемый спонтанной (медленной)

диастолической деполяризацией,

свойственен всем проводящим кардиомиоцитам

и является основой их автоматии.

Когда в результате спонтанной деполяризации

мембранный потенциал достигает

критического уровня (порогового

потенциала), пейсмекер генерирует

потенциал действия. При развитии

потенциала действия в одном кардиомиоците

деполяризация распространяется на

соседние невозбужденные клетки. В

результате мембранный потенциал этих

клеток достигает порогового уровня, и

в них также возникает потенциал действия.

Таким образом, распространение

возбуждения по миокарду происходит

согласно «принципу домино»: предыдущая

клетка возбуждает последующую.

В норме с наибольшей

скоростью спонтанная диастолическая

деполяризация протекает в пейсмекерах

синоатриального узла. Поэтому в этих

клетках пороговый потенциал достигается

наиболее быстро, что и обусловливает

самую большую частоту генерации

потенциалов действия (60-80 в 1 мин). В

изолированных кардиомиоцитах

атриовентрикулярного соединения и

проводящей системы желудочков

(латентные пейсмекеры) спонтанная

диастолическая деполяризация протекает

с меньшей скоростью, а в сократительных

кардиомиоцитах отсутствует. Таким

образом, в норме перечисленные клетки

возбуждаются не спонтанно, а лишь под

влиянием импульсов, поступающих от

синоатриального узла. Пусковыми стимулами

для возбуждения кардиомиоцитов могут

явиться и внешние электрические импульсы,

получаемые от искусственных водителей

ритма (кардиостимуляторов), а также

механическое раздражение, например,

сильный удар в область грудины при

остановке сердца.

Основная роль в

формировании потенциала действия

кардиомиоцита принадлежит входящему

в клетку току ионов Na

+ и (или) Са2+

. Сила этого тока регулируется

потенциалзависимыми ионными каналами,

которые при диастолическом уровне

мембранного потенциала закрыты, а при

деполяризации открываются (активируются).

Когда деполяризация достигает величины

порогового потенциала, количество

активированных каналов становится

достаточным для замыкания положительной

обратной связи: «деполяризация — активация

ионных каналов — усиление входящего

тока — деполяризация». В результате

возникает самоподдерживаемый,

лавинообразный вход катионов в клетку,

составляющий суть формирования потенциала

действия. Описанный процесс приводит

к сильной деполяризации мембраны, при

которой каналы входящего тока

инактивируются, т. е. закрываются и

временно теряют способность к активации.

Сила входящего тока при этом падает, а

мембранный потенциал вследствие выхода

из клетки ионов К+

возвращается к диастолическому уровню.

В межимпульсный период каналы входящего

тока вновь обретают способность к

активации, а исходное распределение

ионов по обе стороны сарколеммы

восстанавливается за счет работы ионных

насосов.

В 1975 г. американский

электрофизиолог П. Крейнфилд предложил

классифицировать кардиомиоциты по

скорости развития фазы деполяризации

потенциала действия на клетки с «

медленным ответом» и клетки с «быстрым

ответом». В сарколемме клеток первого

типа представлены, в основном, «медленные»

каналы входящего тока, которые

характеризуются низкими скоростями

активации и инактивации. Эти каналы

проницаемы для ионов Са2+

и Na+

(в соотношении примерно 1000 : 1) и обозначаются

как Ca

2+,Na

+-

или просто Са 2+-каналы.

В поверхностной мембране кардиомиоцитов

с «быстрым ответом», кроме указанного

вида каналов, находятся также «быстрые»

натриевые каналы ,проницаемые исключительно

для ионов Na+

и обладающие высокими скоростями

активации и инактивации. Именно свойства

ионных каналов входящего тока и определяют

особенности формирования потенциала

действия и электрофизиологические

параметры «медленных» и «быстрых»

кардиомиоцитов, сравнительная

характеристика которых представлена

в табл.1 .

Таблица 1

Основные типы

кардиомиоцитов и их свойства

Морфофункциональная | Проводящие | Сократительные | ||

Р-клетки | Клетки | |||

Основная | СА-узел | АВ-соединение | Система | Остальной миокард |

Электрофизиологическая характеристика | С медленным | С быстрым | ||

Максимальный | -60-…-50 | -70…—60 | -95…-90 | -90…-80 |

Параметры | ||||

Амплитуда | 60-70 | 70-80 | 100-120 | 100-120 |

Овершут | 0-10 | 5-15 | 20-30 | 20-30 |

Длительность | 100-300 | 100-300 | 300-500 | 200-300* |

Скорость | 1-10 | 5-20 | 500-1000 | 100-300 |

Скорость | До 0,05 | 0,1 | 1-4 | 0,1-0,5** |

Собственная | 60-80 | 40-60 | 20-40 | …*** |

* Длительность

потенциала действия в предсердиях –

100-300 мс

** Скорость проведения

в AN-зоне

атриовентрикулярного соединения около

0,05 м/с, в пучке Гиса — меньше, чем в волокнах

Пуркинье, в сократительных миоцитах

предсердий — меньше, чем в желудочках.

*** Сократительные

кардиомиоциты не обладают автоматией.

Клетки с «быстрым

ответом». К

этому типу относятся все сократительные

кардиомиоциты, а также проводящие

кардиомиоциты предсердий и некоторые

элементы проводящей системы желудочков

(волокна Пуркинье). Кроме высокой скорости

деполяризации, указанные клетки

характеризуются большой амплитудой

потенциала действия, а также высокой

скоростью и надежностью проведения

возбуждения. Максимальный диастолический

потенциал в этих кардиомиоцитах

составляет около -90 мВ, а процесс

формирования потенциала действия

складывается из следующих пяти фаз

(рис.3,б ):

Фаза 0 — быстрая

деполяризация

— протекает со скоростью, достигающей

1000 В/с (в клетках Пуркинье), и обеспечивается,

в основном, входящим током ионов Na+.

Необходимое количество «быстрых» Na+

-каналов активируется при деполяризации

мембраны до пороговой величины,

составляющей около -60 мВ. Когда мембранный

потенциал достигает примерно -40 мВ,

начинают активироваться «медленные»

Са2+-каналы,

и к натриевому току добавляется

входящий кальциевый ток, вклад которого

становится значимым только в формировании

положительных значений мембранного

потенциала — «овершута». На протяжении

всей фазы 0

регистрируется

также выходящий ток ионов К+,

однако сила этого тока мала, по сравнению

с натриевым током, так как проницаемость

мембраны для ионов К+

в эту фазу значительно меньше, чем для

Na+,

а клетка большую часть времени заряжена

внутри отрицательно.

Фаза 1 — начальная

быстрая реполяризация.

Когда величина мембранного потенциала

достигает примерно + 20 мВ, натриевые

каналы быстро инактивируются, и вход

ионов Na+

в клетку прекращается. Входящий ток

Са2+ при этом сохраняется, так как

«медленные» Са 2+-каналы

инактивируются позже. В то же время

реверсия мембранного потенциала вызывает

заметное усиление выходящего тока К+

(в частности, из-за активации

потенциалзависимых калиевых каналов).

Интенсивный выход ионов К+

на фоне относительно небольшого входящего

тока Са2+

приводит к уменьшению положительного

заряда внутри клетки. В клетках волокон

Пуркинье в эту фазу происходит также

кратковременная активация потенциалзависимых

хлорных каналов, через которые анионы

Сl-

поступают в клетку, что ускоряет

реполяризацию.

Фаза 2 — медленная

реполяризация (фаза «плато»).

Характеризуется примерным равновесием

между выходящим током ионов К+

и входящим током ионов Са2+

, что обеспечивает относительную

стабилизацию мембранного потенциала.

Фаза «плато» является наиболее значимой

для сократительных кардиомиоцитов, так

как входящие в это время в цитоплазму

ионы Са2+

инициируют процесс сокращения. Кроме

того, от длительности фазы «плато»

зависит продолжительность периода

рефрактерности.

Фаза 3 — конечная

быстрая реполяризация.

Примерно через 200 мс после начала

потенциала действия Са 2+-каналы

практически полностью инактивируются,

а вход ионов Са2+

в кардиомиоцит прекращается. Продолжающийся

выход ионов К+

обеспечивает возвращение мембранного

потенциала к максимальному диастолическому

уровню.

Фаза 4 — покой

(в сократительных кардиомиоцитах) или

спонтанная диастолическая деполяризация

(в клетках Пуркинье).

Таблица

2

Сравнительная

характеристика кардиомиоцитов с

«быстрым» и «медленным ответом»

Параметр | Клетки | Клетки |

Расположение | Сократительные | СА-узел, |

Параметр | Клетки | Клетки |

СДД | Есть | Есть |

«Быстрые» | Есть | Нет |

«Медленные» | Есть | Есть |

Пороговый | -70.. .-60 | -50.. .-40 |

Основной | Na+ Лидокаин Высокая | Са2+ Верапамил Низкая |

Сравнительные | Высокие | Низкие |

Продолжительность | Примерно | Превышает |

Клетки с «медленным

ответом»

представлены, в основном, проводящими

кардиомиоцитами синоатриального узла

и атриовентрикулярного соединения. Для

этого типа кардиомиоцитов, по сравнению

с «быстрыми» клетками (табл.2 ), характерны

меньшая величина максимального

диастолического потенциала (МДП)

(около -60 мВ), а также меньшая амплитуда

потенциала действия (ПД) и скорость

его распространения. Фазы де- и

реполяризации потенциала действия

«медленных» клеток протекают более

плавно, чем в «быстрых» (рис.3,а ).

Фаза 0 — быстрая

деполяризация

— характеризуется небольшой по

сравнению с «быстрыми» клетками скоростью

(до 20 В/с) и обеспечивается входящим

током ионов Са2+

. Пороговый потенциал, при котором

активируется достаточное для обеспечения

этого тока количество «медленных» Са

2+-каналов,

примерно равен -40 мВ.

Фазы 2 и 3 —

реполяризация.

По сравнению с «быстрыми» клетками фаза

I

(начальная быстрая реполяризация)

отсутствует, вершина потенциала действия

и фаза реполяризации сглажены, «плато»

не выражено и четкой границы между

фазами 2 и 3 нет. Величина мембранного

потенциала в фазу реполяризации

определяется соотношением между

выходящим током ионов К+

и входящим током ионов Са2+

на фоне медленной инактивации Са2+-каналов.

Завершается реполяризация достижением

уровня максимального диастолического

потенциала.

Фаза 4 — спонтанная

диастолическая деполяризация.

В истинных пейсмекерах в результате

этого процесса мембранный потенциал

достигает порогового уровня, фаза 4

плавно переходит в фазу 0 очередного

потенциала действия, и цикл повторяется.

В латентных пейсмекерах спонтанная

диастолическая деполяризация

прерывается импульсом, приходящим от

синоатриального узла, что обусловливает

скачкообразный переход фазы 4 в фазу 0

следующего цикла. Спонтанная диастолическая

деполяризация и, следовательно, автоматия

характерны для всех клеток с «медленным

ответом», в то время как среди «быстрых»

клеток этим свойством в норме обладают

лишь клетки Пуркинье. Вместе с тем, в

условиях повреждения сократительные

кардиомиоциты также могут самовозбуждаться

и генерировать электрические

импульсы,

что является одной из причин возникновения

экстрасистолии и других нарушений ритма

сердца.

Рис.3 . Потенциалы действия кардиомиоцитов

По оси ординат — мембранный потенциал

(мВ); по оси абсцисс — время (мс), П -пороговый

потенциал (критический уровень

деполяризации).

А-клетки-пейсмекеры синоатриального

узла («медленные» клетки): 0 — быстрая

деполяризация; 2-3 — реполяризация; 4 —

медленная (спонтанная) диа-столическая

деполяризация. МДП — максимальный

диастолический потенциал.

б — сократительные кардиомиоциты

желудочков («быстрые» клетки); 0- быстрая

деполяризация; 1 — начальная быстрая

реполяризация; 2 — медленная реполяризация;

3 — конечная быстрая реполяризация; 4 —

покой. ПП — потенциал покоя; ПД —

амплитуда потенциала действия; Р —

реверсия мембранного потенциала. ∆t- время проведения возбуждения от

синоатриального узла к желудочкам.

Ионные механизмы

спонтанной диастолической деполяризации

окончательно не установлены. В разных

клетках-пейсмекерах она может быть

вызвана повышением проницаемости

для ионов Na+

(или Са2+

) и усилением входящего в клетку тока

этих ионов или (и) снижением проницаемости

для ионов К+

и уменьшением соответствующего

выходящего тока.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #