Какими свойствами обладают амины кислотными основными или амфотерными

Амины — органические соединения, продукты замещения атомов водорода в аммиаке NH3 различными углеводородными радикалами. Функциональная

группой аминов является аминогруппа — NH2.

Классификация аминов

По числу углеводородных радикалов амины подразделяются на первичные, вторичные и третичные.

Запомните, что основные свойства аминов выражены тем сильнее, чем больше электронной плотности присутствует на атоме азота. Однако, у третичных аминов три углеводородных радикала создают значительные затруднения для химических реакций.

Таким образом,

у третичных аминов основные свойства выражены слабее, чем у вторичных аминов. Основные свойства возрастают в ряду: третичные амины (слабые основные свойства) → первичные амины → вторичные амины (основные свойства хорошо выражены).

Номенклатура и изомерия аминов

Названия аминов формируются путем добавления суффикса «амин» к названию соответствующего углеводородного радикала: метиламин, этиламин,

пропиламин, изопропиламин, бутиламин и т.д. В случае если радикалов несколько, их перечисляют в алфавитном порядке.

Общая формула предельных аминов CnH2n+3N. Атомы углерода находятся в sp3 гибридизации.

Для аминов характерна структурная изомерия: углеродного скелета, положения функциональной группы и изомерия аминогруппы.

Получение

- Нагревание галогеналканов с аммиаком

- Восстановление нитросоединений

- Восстановление амидов

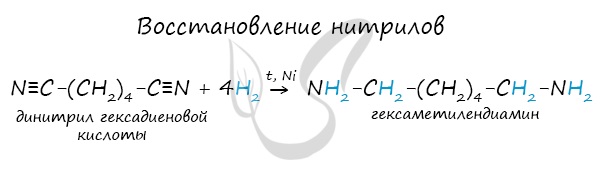

- Восстановление нитрилов

- Реакция аммиака со спиртами

- Реакция галогеналканов с аминами

В основе этой реакции лежит замещение атома галогена в галогеналканах на аминогруппу, при этом образуются амин и соль аммония.

При такой реакции нитрогруппа превращается в аминогруппу, образуется вода.

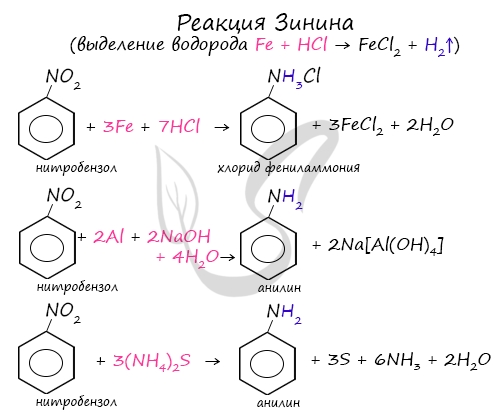

Знаменитой является предложенная в 1842 году Н.Н. Зининым реакция получения аминов восстановления ароматических нитросоединений (анилина

и других). Она возможна в нескольких вариантах, главное, чтобы в начале реакции выделился водород.

Реакция сопровождается разрушением карбонильной группы и отщеплении ее от молекулы амида в виде воды.

Этим способом в промышленности получают гексаметилендиамин, используемый в изготовлении волокна — нейлон.

В промышленности амины получают реакцией аммиака со спиртами, в ходе которой происходит замещение гидроксогруппы на аминогруппу.

В ходе реакции галогеналканов с аммиаком, аминами, становится возможным получение первичных, вторичных и третичных аминов.

Химические свойства аминов

- Основные свойства

- Реакция с азотистой кислотой

- Конденсация аминов с альдегидами и кетонами

- Разложение солей аминов

- Горение аминов

Как и аммиак, амины обладают основными свойствами, их растворы окрашивают лакмусовую бумажку в синий цвет.

В реакции с водой амины образуют гидроксиды алкиламмония, которые аналогичны гидроксиду аммония. Анилин с водой не реагирует, так как является слабым основанием.

Как основания, амины вступают в реакции с различными кислотами и образуют соли алкиламмония.

Данная реакция помогает различить первичные, вторичные и третичные амины, которые по-разному с ней взаимодействуют.

При конденсации первичных аминов с альдегидами и кетонами получают основания Шиффа, соединения, которые содержат фрагмент «N=C».

Соли аминов легко разлагаются щелочами (растворимыми основаниями). В результате образуется исходный амин, соль кислоты и вода.

При горении аминов азот чаще всего выделяется в молекулярном виде, так как для реакции азота с кислородом необходима очень высокая

температура. Выделение углекислого газа и воды обыкновенно при горении органических веществ.

4C2H5NH2 + 15O2 → 8CO2 + 14H2O + 2N2

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Àìèíû – ýòî îðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ, â êîòîðûõ àòîì âîäîðîäà (ìîæåò è íå îäèí) çàìåùåí íà óãëåâîäîðîäíûé ðàäèêàë. Âñå àìèíû äåëÿò íà:

- ïåðâè÷íûå àìèíû;

- âòîðè÷íûå àìèíû;

- òðåòè÷íûå àìèíû.

Åñòü åùå àíàëîãè ñîëåé àììîíèÿ – ÷åòâåðòè÷íûå ñîëè òèïà [R4N]+Cl-.

çàâèñèìîñòè îò òèïà ðàäèêàëà àìèíû ìîãóò áûòü:

- àëèôàòè÷åñêèå àìèíû;

- àðîìàòè÷åñêèå (ñìåøàííûå) àìèíû.

Àëèôàòè÷åñêèå ïðåäåëüíûå àìèíû.

Îáùàÿ ôîðìóëà CnH2n+3N.

Ñòðîåíèå àìèíîâ.

Àòîì àçîòà íàõîäèòñÿ â sp3-ãèáðèäèçàöèè. Íà 4-îé íåãèáðèäíîé îðáèòàëè íàõîäèòñÿ íåïîäåëåííàÿ ïàðà ýëåêòðîíîâ, êîòîðàÿ îáóñëàâëèâàåò îñíîâíûå ñâîéñòâà àìèíîâ:

Ýëåêðîíîäîíîðíûå çàìåñòèòåëè ïîâûøàþò ýëåêòðîííóþ ïëîòíîñòü íà àòîìå àçîòà è óñèëèâàþò îñíîâíûå ñâîéñòâà àìèíîâ, ïî ýòîé ïðè÷èí âòîðè÷íûå àìèíû ÿâëÿþòñÿ áîëåå ñèëüíûìè îñíîâàíèÿìè, ÷åì ïåðâè÷íûå, ò.ê. 2 ðàäèêàëà ó àòîìà àçîòà ñîçäàþò áîëüøóþ ýëåêòðîííóþ ïëîòíîñòü, ÷åì 1.

òðåòè÷íûõ àòîìàõ èãðàåò âàæíóþ ðîëü ïðîñòðàíñòâåííûé ôàêòîð: ò.ê. 3 ðàäèêàëà çàñëîíÿþò íåïîäåëåííóþ ïàðó àçîòà, ê êîòîðîé ñëîæíî «ïîäñòóïèòüñÿ» äðóãèì ðåàãåíòàì, îñíîâíîñòü òàêèõ àìèíîâ ìåíüøå, ÷åì ïåðâè÷íûõ èëè âòîðè÷íûõ.

Èçîìåðèÿ àìèíîâ.

Äëÿ àìèíîâ ñâîéñòâåííà èçîìåðèÿ óãëåðîäíîãî ñêåëåòà, èçîìåðèÿ ïîëîæåíèÿ àìèíîãðóïïû:

Êàê íàçûâàòü àìèíû?

íàçâàíèè îáû÷íî ïåðå÷èñëÿþò óãëåâîäîðîäíûå ðàäèêàëû (â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå) è äîáàâëÿþò îêîí÷àíèå –àìèí:

Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà àìèíîâ.

Ïåðâûå 3 àìèíà – ãàçû, ñðåäíèå ÷ëåíû àëèôàòè÷åñêîãî ðÿäà – æèäêîñòè, à âûñøèå – òâåðäûå âåùåñòâà. Òåìïåðàòóðà êèïåíèÿ ó àìèíîâ âûøå, ÷åì ó ñîîòâåòñòâóþùèõ óãëåâîäîðîäîâ, ò.ê. â æèäêîé ôàçå â ìîëåêóëå îáðàçóþòñÿ âîäîðîäíûå ñâÿçè.

Àìèíû õîðîøî ðàñòâîðèìû â âîäå, ïî ìåðå ðîñòà óãëåâîäîðîäíîãî ðàäèêàëà ðàñòâîðèìîñòü ïàäàåò.

Ïîëó÷åíèå àìèíîâ.

1. Àëêèëèðîâàíèå àììèàêà (îñíîâíîé ñïîñîá), êîòîðûé ïðîèñõîäèò ïðè íàãðåâàíèè àëêèëãàëîãåíèäà ñ àììèàêîì:

Åñëè àëêèëãàëîãåíèä â èçáûòêå, òî ïåðâè÷íûé àìèí ìîæåò âñòóïàòü â ðåàêöèþ àëêèëèðîâàíèÿ, ïðåâðàùàÿñü âî âòîðè÷íûé èëè òðåòè÷íûé àìèí:

2. Âîññòàíîâëåíèå íèòðîñîåäèíåíèé:

Èñïîëüçóþò ñóëüôèä àììîíèÿ (ðåàêöèÿ Çèíèíà), öèíê èëè æåëåçî â êèñëîé ñðåäå, àëþìèíèé â ùåëî÷íîé ñðåäå èëè âîäîðîä â ãàçîâîé ôàçå.

3. Âîññòàíîâëåíèå íèòðèëîâ. Èñïîëüçóþò LiAlH4:

4. Ôåðìåíòàòè÷íîå äåêàðáîêñèëèðîâàíèå àìèíîêèñëîò:

Õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà àìèíîâ.

Âñå àìèíû – ñèëüíûå îñíîâàíèÿ, ïðè÷åì àëèôàòè÷åñêèå áîëåå ñèëüíûå, ÷åì àììèàê.

Âîäíûå ðàñòâîðû èìåþò ùåëî÷íîé õàðàêòåð:

Àìèíû ðåàãèðóþò ñ êèñëîòàìè, îáðàçóÿ ñîëè:

Ñîëè – òâåðäûå âåùåñòâà, õîðîøî ðàñòâîðèìû â âîäå è ïëîõî ðàñòâîðèìû â íåïîëÿðíûõ æèäêîñòÿõ. Ïðè ðåàêöèè ñ ùåëî÷àìè âûäåëÿþòñÿ ñâîáîäíûå àìèíû:

2. Îáðàçîâàíèå êîìïëåêñíûõ ñîåäèíåíèé ñ ïåðåõîäíûìè ìåòàëëàìè:

3. Ðåàêöèÿ ñ àçîòèñòîé êèñëîòîé, êîòîðàÿ îáðàçóåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå:

4. Ñãîðàíèå àìèíîâ. Â ðåçóëüòàòå îáðàçóåòñÿ óãëåêèñëûé ãàç, àçîò è âîäà:

Ïðèìåíåíèå àìèíîâ.

Íèçøèå àëèôàòè÷åñêèå àìèíû èñïîëüçóþò äëÿ ñèíòåçà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïëàñòìàññ è ïåñòèöèäîâ.

Амины – это органические производные аммиака NH3, в молекуле которого один, два или три атома водорода замещены на углеводородные радикалы.

R-NH2, R1-NH-R2, R1-N(R2)-R3

Атом азота находится в состоянии sp3-гибридизации, поэтому молекула имеет форму тетраэдра.

Также атом азота в аминах имеет неподелённую электронную пару, поэтому амины проявляют свойства органических оснований.

По количеству углеводородных радикалов, связанных с атомом азота, различают первичные, вторичные и третичные амины.

По типу радикалов амины делят на алифатические, ароматические и смешанные.

| Амины | Первичные | Вторичные | Третичные |

| Алифатические | Метиламин CH3-NH2 | Диметиламин CH3-NH-CH3 | Триметиламин (CH3)3N |

| Ароматические | Фениламин C6H5-NH2 | Дифениламин (C6H5)2NH | Трифениламин (C6H5)3N |

| Смешанные | Метилфениламин CH3-NH-C6H5 | Диметилфениламин (CH3)2N-C6H5 |

- Названия аминов образуют из названий углеводородных радикалов и суффикса амин. Различные радикалы перечисляются в алфавитном порядке.

При наличии одинаковых радикалов используют приставки ди и три.

CH3-NH2 Метиламин

СH3CH2-NH2 Этиламин

CH3-CH2-NH-CH3 Метилэтиламин

(CH3)2NH Диметиламин

- Первичные амины могут быть названы как производные углеводородов, в молекулах которых один или несколько атомов водорода замещены на аминогруппы -NH2.

В этом случае аминогруппа указывается в названии приставкой амино-:

| 1-Аминопропан | 1,3-Диаминобутан |

| CH3-CH2-CH2-NH2 | NH2-CH2-CH2-CH(NH2) -CH3 |

- Для смешанных аминов, содержащих алкильные и ароматические радикалы, за основу названия обычно берется название первого представителя ароматических аминов – анилин.

Например, N-метиланилин:

Символ N- ставится перед названием алкильного радикала, чтобы показать, что этот радикал связан с атомом азота, а не является заместителем в бензольном кольце.

Для аминов характерна изомерия углеродного скелета, изомерия положения аминогруппы и изомерия различных типов аминов.

Изомерия углеродного скелета

Для аминов характерна изомерия углеродного скелета (начиная с С4H9NH2).

Например. Формуле С4Н9NH2 соответствуют два амина-изомера углеродного скелета.

Изомерия положения аминогруппы

Для аминов характерна изомерия положения аминогруппы (начиная с С3H9N).

Например.Формуле С4Н11N соответствуют амины положения аминогруппы.

| 1-Аминобутан (н-бутиламин) | 2-Аминобутан (втор-бутиламин) |

|

Изомерия между типами аминов

Например. Формуле С3Н9N соответствуют первичный, вторичный и третичный амины.

| Пропиламин (первичный амин) | Метилэтиламин (вторичный амин) | Триметиламин (третичный амин) |

|  |  |

При обычной температуре низшие алифатические амины CH3NH2, (CH3)2NH и (CH3)3N – газы (с запахом аммиака), средние гомологи – жидкости (с резким рыбным запахом), высшие – твердые вещества без запаха.

Ароматические амины – бесцветные жидкости с высокой температурой кипения или твердые вещества.

Первичные и вторичные амины образуют слабые межмолекулярные водородные связи:

Это объясняет относительно более высокую температуру кипения аминов по сравнению с алканами с близкой молекулярной массой.

Амины также способны к образованию водородных связей с водой:

Поэтому низшие амины хорошо растворимы в воде.

С увеличением числа и размеров углеводородных радикалов растворимость аминов в воде уменьшается. Ароматические амины в воде не растворяются.

Как в аммиаке, так и в аминах атом азота имеет неподеленную пару электронов:

Аммиак :NH3 | Первичный амин R–:NH2 |

|  |

Поэтому амины и аммиак обладают свойствами оснований.

1. Основные свойства аминов

Алифатические амины являются более сильными основаниями, чем аммиак, а ароматические — более слабыми.

Это объясняется тем, что радикалы СН3–, С2Н5– увеличивают электронную плотность на атоме азота:

Это приводит к усилению основных свойств.

Основные свойства аминов возрастают в ряду:

![]()

1.1. Взаимодействие с водой

В водном растворе амины обратимо реагируют с водой. Среда водного раствора аминов — слабощелочная:

1.2. Взаимодействие с кислотами

Амины реагируют с кислотами, как минеральными, так и карбоновыми, и аминокислотами, образуя соли (или амиды в случае карбоновых кислот):

![]()

При взаимодействии аминов с многоосновными кислотами возможно образование кислых солей:

![]()

1.3. Взаимодействие с солями

Амины способны осаждать гидроксиды тяжелых металлов из водных растворов.

Например, при взаимодействии с хлоридом железа (II) образуется осадок гидроксида железа (II):

![]()

2. Окисление аминов

Амины сгорают в кислороде, образуя азот, углекислый газ и воду. Например, уравнение сгорания этиламина:

![]()

3. Взаимодействие с азотистой кислотой

Первичные алифатические амины при действии азотистой кислоты превращаются в спирты:

![]()

Это качественная реакция на первичные амины – выделение азота.

Вторичные амины (алифатические и ароматические) образуют нитрозосоединения — вещества желтого цвета:

4. Алкилирование аминов

Первичные амины способны взаимодействовать с галогеналканами с образованием соли вторичного амина:

Из полученной соли щелочью выделяют вторичный амин, который можно далее алкилировать до третичного амина.

Особенности анилина

Анилин С6H5-NH2 – это ароматический амин.

Анилин – бесцветная маслянистая жидкость с характерным запахом. На воздухе окисляется и приобретает красно-бурую окраску. Ядовит. В воде практически не растворяется.

При 18 оС в 100 мл воды растворяется 3,6г анилина. Раствор анилина не изменяет окраску индикаторов.

Видеоопыт изучения среды раствора анилина можно посмотреть здесь.

Для анилина характерны реакции как по аминогруппе, так и по бензольному кольцу.

- Бензольное кольцо уменьшает основные свойства аминогруппы по сравнению алифатическими аминами и даже с аммиаком:

Анилин не реагирует с водой, но реагирует с сильными кислотами, образуя соли:

- Бензольное кольцо в анилине становится более активным в реакциях замещения, чем у бензола.

Реакция с галогенами идёт без катализатора во все три орто- и пара- положения.

Качественная реакция на анилин: реагирует с бромной водой с образованием 2,4,6-триброманилина (белый осадок ↓).

Видеоопыт бромирования анилина можно посмотреть здесь.

Восстановление нитросоединений

Первичные амины можно получить восстановлением нитросоединений.

- Гидрирование водородом:

![]()

- Восстановление сульфидом аммония (реакция Зинина):

![]()

- Алюминий или цинк в щелочной среде.

Алюминий и цинк реагируют с щелочами с образованием гидроксокомплексов.

![]()

В щелочной и нейтральной среде получаются амины.

Восстановлением нитробензола получают анилин.

- Металлами в кислой среде – железом, оловом или цинком в соляной кислоте.

При этом образуются не сами амины, а соли аминов:

![]()

Амины из раствора соли выделяют с помощью щелочи:

![]()

Алкилирование аммиака и аминов

При взаимодействии аммиака с галогеналканами происходит образование соли первичного амина, из которой действием щелочи можно выделить сам первичный амин.

![]()

![]()

Если проводить реакцию с избытком аммиака, то сразу получится амин, а галогеноводород образует соль с аммиаком:

![]()

Гидрирование нитрилов

Таким образом получают первичные амины. Возможно восстановление нитрилов водородом на катализаторе:

.![]()

Соли аминов

- Соли аминов — это твердые вещества без запаха, хорошо растворимые в воде, но не растворимые в органических растворителях (в отличие от аминов).

- При действии щелочей на соли аминов выделяются свободные амины:

![]()

Видеоопыт взаимодействия хлорида диметиламмония с щелочью с образованием диметиламина можно посмотреть здесь.

- Соли аминов вступают в обменные реакции в растворе:

![]()

- Взаимодействие с аминами.

Соль амина с более слабыми основными свойствами может реагировать с другим амином, образуя новую соль (более сильные амины вытесняют менее сильные из солей):

Анонимный вопрос · 26 апреля 2018

2,1 K

Подготовила к ЕГЭ по химии 5000 учеников. С любого уровня до 100 в режиме онлайн 🙂 · vk.com/mendo_him

????химические свойства аминов????

❗️амины имеют основные свойства

❗️с кислотами

CH3NH2+HCl➡️[CH3NH3]Cl

❗️с азотистой кислотой

CH3NH2+HNO2➡️CH3OH+N2+H2O

❗️горение аминов

4CH3NH2 + 9O2➡️4CO2 + 10H2O + 2N2

Какими свойствами обладает йод?

Главный редактор издания «Популярный университет», химик по образованию, продвигаю массы… · popuni.ru

Химические:

1) Взаимодействует с крахмалом, окрашивая его в фиолетовый цвет

2) С металлами при лёгком нагреве образует иодиды

3) Является слабым окислителем

4) Реагирует с KI с образованием KI3

Также проявляет антисептические свойства, используется для обнаружения отпечатков пальцев на поверхностях в криминалистике.

Что такое химия?

Химия- это наука изучающая взаимодействие веществ и их преобразования на молекулярном уровне. Очень интересная наука если учить наглядно записывая лишь реакции, а не по картинкам из учебника.

В чем отличие суннитов от шиитов?

Раскол (схизма) в исламе начал вызревать сразу после смерти пророка Мухаммеда в 632 году нашей эры. Мухаммед был «харизматичным авторитетом», который, по словам Макса Вебера, «представляет собой хрупкую конструкцию, неспособную без изменений пережить своего носителя». Таким образом, когда после смерти Мухаммеда возник вопрос о выборе преемника, было ясно, что им должен стать некто, наиболее приближенный к сохранившемуся образу покойного лидера.

Если сам Мухаммед обладал некими исключительными чертами, то, может быть, нужно искать преемника в семье пророка, среди его потомков, унаследовавших его харизму, ум и способности? Или вся мудрость и весь опыт уже и так есть в Коране и тогда необходим человек, лучший среди равных в части познания божественного послания? В таком случае речь идет о свободном выборе преемника среди достойных. В результате те, кто считал необходимым семейную преемственность, стали шиитами, а те, кто считал правильным избирать лучшего среди равных, — суннитами.

Первопричина раскола в исламе на шиизм и суннизм крылась в борьбе за власть в рамках «предвыборной кампании». Основная интрига развернулась вокруг двух главных кандидатур: Абу Бакра ас-Сиддика, тестя Мухаммеда, и Али ибн Абу Талиба — кузена и зятя Мухаммеда, женатого на любимой дочери пророка Фатиме.

Оба кандидата были людьми известными и пользовались популярностью. Абу Бакр был значительно старше Али, что автоматически ставило его в разряд более мудрых. Возможно, Али не выбрали именно потому, что он был членом семьи. Выйдя замуж за Мухаммеда, Аиша, дочь Абу Бакра, вошла в семью пророка, тогда как Мухаммед не считался, в соответствии с традицией, вошедшим в семью Абу Бакра. В завещаниях пророка много внимания уделяется равенству всех мусульман, и, возможно, именно поэтому его ближайший круг не захотел создавать прецедент «семейной исключительности».

Так или иначе, Абу Бакр был избран, став первым халифом и положив, сам того не желая, начало расколу внутри ислама. За назначением халифа последовала череда событий сугубо светского, гражданского характера, которые и привели в результате к противоречиям доктринального толка, проявляющимся сегодня достаточно остро: сразу после смерти Мухаммеда его дочь Фатима, она же супруга проигравшего кандидата Али, предъявила, как мы сказали бы сегодня, гражданский иск о праве вступления в наследство в отношении оазиса Фадак, принадлежавшего Мухаммеду. Абу Бакр, обладавший правом вынесения судебных решений, в иске отказал, заявив, что «посланник Бога не мог иметь собственности», так что и наследовать нечего. Это решение сильно не понравилось «протошиитам», став еще одним аргументом, доказывающим, что Али был бы лучшим кандидатом — уже тогда ходили слухи, что Мухаммед перед смертью подарил оазис Фатиме. Следующим событием стала так называемая проповедь Фатимы в мечети пророка, где, по преданию, Фатима прилюдно раскритиковала власть Абу Бакра как нелегитимную. С этого момента ведется отсчет процесса перехода раскола из сферы гражданской в сферу религиозную, в результате которого в исламе образовались два основных соперничающих течения: шииты (Shi’at Ali — партия Али) и сунниты (Ahl Sunna — люди Cунны).

Принципиальное разногласие сводилось к позиции по вопросу о том, кто может и должен руководить исламской уммой (сообществом): прямой потомок Мухаммеда по линии Али и Фатимы, на чем настаивают шииты, или человек, выбранный из наиболее достойных среди равных себе мусульман, как утверждают сунниты. При этом, будучи правоверными мусульманами, и те и другие приводят в доказательство убедительные выдержки из священных текстов (часто одни и те же, но в разной трактовке) в доказательство своей правоты и неправоты оппонента.

Есть также и противоречия, касающиеся роли имамата: шииты считают имама духовным лидером и руководителем общины одновременно, тогда как для суннитов имам — это прежде всего настоятель мечети. Хотя в этом вопросе не все однозначно, границы понятий во многом размыты. Например, большинство суннитов, так же как и шииты, верят в приход Махди, который есть не кто иной, как скрывшийся в 260 году хиджры двенадцатый имам. И те и другие отсылают нас к пророчеству о двенадцати правильных имамах, но только шииты ставят этот хадис во главу учения о властном наследовании (отсюда и название основного крыла шиитов — двунадесятники).

Остальные противоречия относятся к сфере юриспруденции, толкования Корана, интерпретации Cунны пророка. Шииты, например, не согласны с суннитской практикой развода, а сунниты, наоборот, возражают против практики «временных браков» у шиитов. Шииты, в отличие от суннитов, почитают высказывания имамов наравне с пророчествами Cунны.

Прочитать ещё 9 ответов