Какими свойствами обладает графит

Анонимный вопрос · 22 ноября 2018

1,5 K

Мои интересы: разнообразны, но можно выделить следующие: литература, история…

Физические: цвет от черного до стального серого, металлический блеск, жирный, пачкает пальцы, хрупкий, при воздействии расслаивается на части-чешуйки. Огнеупорен, проводит электричество, невысокая плотность.

Химические: не растворяется в кислотах, с некоторыми солями и щелочными металлами образует соединения наподобие включений. С кислородом реагирует при очень высокой… Читать далее

Каким образом углерод добавляет прочности металлу? Как взаимодействует с железом? Именно на атомном уровне. И почему нельзя превышать определенный процент?

Researcher, Institute of Physics, University of Tartu

Углерод добавляет железу не столько прочность, сколько твердость. Пластичность при этом обычно снижается. Механизм двоякий:

1) образование карбида железа (цементит) и упорядоченных твердых растворов углерода в железе (аустенит, мартенсит, феррит и т.д.), обладающих высокой твердостью,

2) образование включений углерода в виде пластинок, хлопьев или глобул графита, которые тоже приводят к повышению твердости за счет создания напряжений в структуре.

В зависимости от содержания углерода и других легирующих добавок, а также от способа изготовления стали, ее фазовый состав и структура могут быть очень разными, соответственно, очень разными могут быть и механические характеристики. Писать подробно — это целый реферат получится. Почитайте про виды чугунов и сталей и про фазы и структуры железоуглеродистых сплавов, на эту тему есть куча литературы.

Что такое оксид титана?

Оксид титана TiO2 — это химическое соединение кислорода О2 с титаном Ti. Представляет собой бесцветные кристаллы, желтеющие при воздействии температуры. В измельчённом виде представляет собой белый порошок. Не растворим в воде, плохо растворим в серной кислоте. Оксид титана имеет температуру плавления 1870 градусов Цельсия.

При нагревании сахара, он начинает плавится — это химическое или физическое явление?

Готовлю к ОГЭ и ЕГЭ по химии онлайн. Выпустил более 2000 учеников, провожу…

Переход вещества из твёрдого состояние в жидкое называется плавлением — это типичное физическое, изменение агрегатного состояния ????

Химическими называют такие явления, когда изменяется химическая структура вещества. В таких случаях изменяется цвет/запах, выделяется осадок/газ, осадок растворяется или же выделяется тепло/свет.

Примеры: горение дерева, прокисание молока, ржавление и др.

От чего и в какой степени зависит цвет пламени?

1.Почему включив газовую конфорку и поджигая выходящий газ, мы видим голубоватый огонь? В процессе горения газ распадается на кислород и углерод, выделяя при этом угарный газ, который и является причиной голубого цвета.

2.В состав соли входит хлорид натрия, при горении создающий желто-оранжевые языки пламени. Любой деревянный предмет или костер из дров будут гореть таким же цветом, так как в составе древесного материала находится большое количество подобных солей.

3.Есть у огня и зеленые оттенки. Их появление означает то, что в горящих предметах содержатся фосфор или медь. Причем медное пламя будет ярким и слепящим, близким к белому. Причиной зеленого пламени может стать наличие в предметах горения бария, молибдена, фосфора, сурьмы. Синий цвет зависит от селена или бора.

Огонь без признаков цвета можно увидеть только в лабораторных условиях. Понять, что что-то горит, возможно только по легкому колебанию воздуха и выделяемому теплу.

+7 (351) 729-99-15

info@graphitservis.ru

Область применения графита, описание и свойства. Виды природного и искусственного графита — химическая структура, механические и физические характеристики.

Графит (от др.-греч. γράφω — пишу) – это природный материал, относящийся к классу самородных элементов, аллотропная модификация углерода. Он имеет слоистую структуру. Каждый слой кристаллической решетки графита может по-разному располагаться по отношению друг к другу, образуя политипы. Графит находит свое применение в производственной и промышленной деятельности. Графитовые изделия отличаются повышенными эксплуатационными характеристиками. Графит устойчив к химическим и природным воздействиям, он достаточно прочный, хорошо проводит электрический ток, отличается низкой твердостью, относительной мягкостью, после воздействия высоких температур затвердевает. Плотность составляет 2.23 г/см3. Графит имеет металлический блеск и темно-серый цвет. Теплопроводность этого минерала достаточно большая, поэтому его используют для изготовления комплектующих деталей электрооборудования.

Структура и состав графита

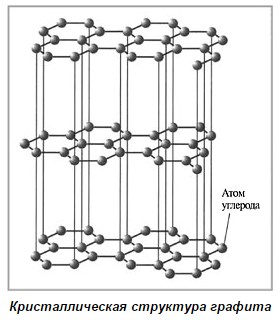

Структура имеет свои определенные особенности. Атомы углерода ковалентно связаны между собой.

Модификаций природного минерала существует две:

- α-графит (гексагональный). В данной модификации половина атомов каждого из слоев располагается под и над центром шестиугольника.

- β-графит (ромбоэдрический). В этой модификации графита каждый четвертый слой атомов повторяет первый. В природе он в чистом виде не наблюдается. При температуре от 2500 до 3300К ромбоэдрический графит переходит полностью в гексагональный. Природный материал удобно представляется в гексагональных узлах.

Химический состав графита не отличается чистотой. В большом количестве (до 10-20%) присутствует зола, состоящая из разных составляющих (FeO, SiO2, Аl2O3, MgO, Р2О5, CuO, СаО и др.), газы (до 2%) и битумы, иногда вода.

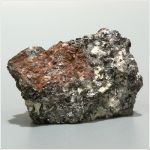

Цвет преобладает железно-черный, доходя до стально-серого. Имеет сильный металловидный блеск; скрытокристаллические агрегаты не блестят, матовые. Показатель преломления графита Nm==l,93-2,07. На ощупь жирный, оставляет след на бумаге и пальцах. Удельный вес графита 2,09-2,23 (меняется исходя от степени дисперсности и присутствия тончайших пор), у шунгита 1,84-1,98. Обладает высокой электропроводностью, что связано с очень плотным расположением атомов в листах.

Графит не плавится, если накаливать в струе кислорода, то сгорает тяжелее в сравнении с алмазом. Улетучивается лишь в пламени вольтовой дуги, не плавясь. В кислотах не растворяется. В смеси с KNO3 порошок при нагревании дает вспышку.

Графит в природе

В природе содержится в гранитах, пирите. Он образуется в магматических и вулканических горных породах, скарнах и пегматитах при высоких температурах, встречается в кварцевых жилах с различными материалами, широко распространен в мраморе, кристаллических сланцах, гнейсах. В результате пиролиза под воздействием на каменноугольные отложения траппов образуются крупные залежи природного минерала.

Показатели:

- Содержание минералов 2.0%

- Содержание углерода > 98.0%

- Содержание серы 550 ppm

- Температурный диапазон -200…3000°C

- Выщелачиваемый хлорид 50 ppm

- Сжимаемость 40%

- Регенерация 15%

- pH диапазон 0-14

- Проседание под нагрузкой

Виды природного графита:

- тигельный (используется для производства огнеупорных изделий. Он отличается повышенной теплопроводностью и стойкостью к резким температурным перепадам),

- литейный кристаллический (имеет низкий коэффициент расширения, характеризуется прочностью при высоких температурах, используется при отливе деталей),

- аккумуляторный (применяется как добавка, графит используется для производства электродов, отличается повышенными техническими и химическими свойствами),

- для производства стержней для карандашей (тонкодисперсный, мягкий, не содержит примесей железа),

- элементный (графит используется для производства гальванических элементов, отличается повышенной тепло- и электропроводностью),

- электроугольный,

- для изготовления смазок и электропроводящей резины.

Искусственный графит — область применения

Искусственно производится конструкционный, мелкозернистый, антифрикционный и литейный графит. Область применения материала достаточно широкая. Графит используется для изготовления огнеупорных материалов, электрических машин и установок, в химической, горнодобывающей промышленности, а также на производстве. Из него также изготавливают стержневые карандаши, краски, покрытия и аккумуляторные батареи. Графит незаменим в ядерной промышленности и в других узконаправленных областях.

Заказать

Минералы и горные породы / Описание минерала Графит

Графиты — вещества серого цвета с металлическим блеском, аморфного, кристаллического, или волокнистого сложения, жирные на ощупь, удельный вес от 1,9 до 2,6. По внешнему виду графит, имеет металлический свинцово-серый цвет, колеблющейся от серебристого до черного, с характерным жирным блеском.

Поэтому потребители зачастую называют явнокристаллические графиты серебристыми, а скрытокристаллические — черными.

На ощупь графит жирен и отлично пачкается. На поверхностях он легко дает черту от серебристого до черной, блестящей. Графит отличается способностью прилипать к твердым поверхностям, что позволяет создавать тонкие пленки при натирании им поверхностей твердых тел.

Графит представляет собой алоторопную форму углерода, которая характеризуется определенной кристаллической структурой, имеющей своеобразное строение.

В зависимости от структурного строения графиты делятся на:

- явнокристаллические,

- скрытокристаллические,

- графитоиды,

- высокодисперсные графитовые материалы, обычно называемые углями.

В свою очередь, явнокристаллические графиты по величине и структуре кристаллов делятся на: - плотнокристаллические (Боготольское месторождение графита),

- чешуйчатые (Тайгинское месторождение графита).

В чешуйчатых графитах кристаллы имеют форму пластинок или листочков. Чешуйки их жирные, пластичные и имеют металлический блеск.

Важнейшие свойства графита

Электрические свойства

Электропроводность графита в 2,5 раза больше электропроводности ртути. При температуре 0 град. удельное сопротивление электрическому току находится в пределах от 0,390 до 0,602 ом. Низкий предел удельного сопротивления для всех видов графита одинаков и равен 0,0075 ом.

Термические свойства

Графит обладает большое теплопроводностью, которая равняется 3,55вт*град/см и занимает место между палладием и платиной.

Коэффициент теплопроводности 0,041( в 5 раз больше, чем у кирпича). У тонких графитовых нитей теплопроводность выше, чем у медных.

Температура плавления графита — 3845-3890 С при давлении от 1, до 0,9 атм.

Точка кипения доходит до 4200 С.

Температура воспламенения в струе кислорода составляет для явнокристаллических графитов 700-730С. Количество тепла, получаемого при сжигании графита, находится в пределах от 7832 до 7856 ккал.

Магнитные свойства

Графит считается диамагнитным.

Растворимость графита

Химически инертен и не растворяется ни в каких растворителях, кроме расплавленных металлов, особенно тех, у которых высокая точка плавления. При растворении образуются карбиды, наиболее важными свойствами которых являются карбиды вольфрама, титана, железа, кальция и бора.

При обычных температурах графит соединяется с другими веществами весьма трудно, но при высоких температурах он дает химические соединения со многими элементами.

Упругость графита

Графит не обладает эластичностью, но тем не менее он может быть подвергнут резанию и изгибанию. Графитовая проволока легко сгибается и закручивается в спираль, а при вальцевании дает удлинение около 10%. Сопротивление на разрыв такой проволоки равно 2 кг/мм2, а модуль изгиба равен 836 кг/мм2.

Оптические свойства

Коэффициент светопоглощения графита постоянен для всего спектра и не зависит от температуры лучеиспускания тела; для тонких графитовых нитей он равен 0,77, с увеличением кристаллов графита светопоглащение уже находится в пределах 0,52-0,55.

Жирность и пластичность графита являются важнейшими свойствами, которые дают возможность широко применять его в промышленности. Чем выше жирность графита, тем меньше коэффициент трения. От жирности графита зависит использование его в качестве смазочного материала, а также способность прилипания к твердым поверхностям.

Благодаря этим свойствам имеется возможность создавать тонкие пленки при натирании графитом поверхности твердых тел.

Низкий коэффициент теплового расширения графита и связанная с этим высокая стойкость к температурным напряжениям, является решающим фактором применения его, как важного и незаменимого вспомогательного материала в металлообрабатывающей, чугунолитейной и сталелитейной промышленности, т.е. всюду, где рабочие поверхности должны предохраняться от прямого воздействия расплавленного металла. Важным преимуществом при таком использовании является также его несмачиваемость, полностью восстановленными металлами и нейтральными шлаками, прочность при высоких температурах. Применение графита при отливе деталей повышает качество отливов, уменьшает количество брака, и предупреждает образование пригара, на удаление которого требуется большие усилия и затраты.

Сырые литейные формы и стержни покрываются слоем сухого графитового порошка. Чистый графит имеет низкий коэффициент поглощения нейтронов и самый высокий коэффициент замедления, благодаря чему он незаменим в атомных реакторах. Без графитовых электродов немыслимо развитие черной и цветной, химической промышленности.

Графит прекрасный футеровочный материал электролизеров для получения алюминия. Углеродосодержащие материалы применяются для строительства электропечей и других тепловых агрегатов.

Из графита готовятся тигли, лодочки для производства сверхтвердых сплавов.

В химической промышленности материалы из графита незаменимы для производства теплообменников, работающих в агрессивных средах.

А так же для изготовления нагревателей, конденсаторов, испарителей, холодильников, скрубберов, дистилляционных колонн, форсунок, сопел, кранов, деталей для насосов, фильтров.

Отечественная промышленность в большом ассортименте выпускает графитовые электрощетки для различных электрических машин, электрические осветительные угли для прожекторов и для демонстрации и съемок кинофильмов, элементные — гальванических батарей, сварочные и для спектрального анализа, изделия для электровакуумной техники и техники связи.

В машиностроении графит используется как антифрикционный материал для подшипников, колец трения, торцевых и поршневых уплотнений, подпятников.

Минералы и горные породы / Описание минерала Графит

Фотографии по теме

ÃÐÀÔÈÒ — àëëîòðîïíàÿ ìîäèôèêàöèÿ óãëåðîäà, íàèáîëåå. óñòîé÷èâàÿ ïðè îáû÷íûõ óñëîâèÿõ. Ãðàôèò — ðàñïðîñòðàíåííûé â ïðèðîäå ìèíåðàë. Âñòðå÷àåòñÿ îáû÷íî â âèäå îòäåëüíûõ ÷åøóåê, ïëàñòèíîê è ñêîïëåíèé, ðàçíûõ ïî âåëè÷èíå è ñîäåðæàíèþ ãðàôèòà. Ðàçëè÷àþò ìåñòîðîæäåíèÿ êðèñòàëëè÷åñêîãî ãðàôèòà, ñâÿçàííîãî ñ ìàãìàòè÷åñêèìè ãîðíûìè ïîðîäàìè èëè êðèñòàëëè÷åñêèìè ñëàíöàìè, è ñêðûòîêðèñòàëëè÷åñêîãî ãðàôèòà, îáðàçîâàâøåãîñÿ ïðè ìåòàìîðôèçìå óãëåé. Ñîäåðæàíèå ãðàôèòà â êðèñòàëëè÷åñêèõ ñëàíöàõ ñîñòàâëÿåò 3-20%, â ìàãìàòè÷åñêèõ ãîðíûõ ïîðîäàõ 3-50%, â óãëÿõ 60-85%.

Êðèñòàëëè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà. Êðèñòàëëè÷åñêàÿ ðåøåòêà ãðàôèòà áûâàåò ãåêñàãîíàëüíàÿ (ñì. ðèñ. 1) è ðîìáîýäðè÷åñêàÿ. Ãåêñàãîíàëüíàÿ ñîñòîèò èç ïàðàëëåëüíûõ ñëîåâ (áàçèñíûõ ïëîñêîñòåé), îáðàçîâàííûõ ïðàâèëüíûìè øåñòèóãîëüíèêàìè èç àòîìîâ Ñ. Óãëåðîäíûå àòîìû êàæäîãî ñëîÿ ðàñïîëîæåíû ïðîòèâ öåíòðîâ øåñòèóãîëüíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîñåäíèõ ñëîÿõ (íèæíåì è âåðõíåì); ïîëîæåíèå ñëîåâ ïîâòîðÿåòñÿ ÷åðåç îäèí, à êàæäûé ñëîé ñäâèíóò îòíîñèòåëüíî äðóãîãî â ãîðèçîíòàëüíîì íàïðàâëåíèè íà 0,1418 íì.

Ðèñ. 1. Êðèñòàëëè÷åñêàÿ ðåøåòêà ãðàôèòà (ïðèðîäíîãî öåéëîíñêîãî). À, Â-óãëåðîäíûå ñëîè; ïóíêòèðíûìè ëèíèÿìè ïîêàçàíà ýëåìåíòàðíàÿ êðèñòàëëè÷åñêàÿ ÿ÷åéêà. |

ðîìáîýäðè÷åñêîé ðåøåòêåïîëîæåíèå ïëîñêèõ ñëîåâ ïîâòîðÿåòñÿ íå ÷åðåç îäèí ñëîé, êàê â ãåêñàãîíàëüíîé, à ÷åðåç äâà.  ïðèðîäíîì ãðàôèòå ñîäåðæàíèå ðîìáîýäðè÷åñêîé ñòðóêòóðû äîõîäèò äî 30%, â èñêóññòâåííî ïîëó÷åííûõ ãðàôèò íàáëþäàåòñÿ òîëüêî ãåêñàãîíàëüíàÿ. Ïðè 2230-3030°Ñ ðîìáîýäðè÷åñêèé ãðàôèò ïîëíîñòüþ ïåðåõîäèò â ãåêñàãîíàëüíûé.

Âíóòðè ñëîÿ ñâÿçè ìåæäó àòîìàìè êîâàëåíòíûå, îáðàçîâàíû sp2-ãèáðèäíûìè îðáèòàëÿìè. Âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ñëîÿìè îñóùåñòâëÿþòñÿ âàí-äåð-âààëüñîâûìè ñèëàìè. Äëÿ ïðèðîäíîãî (öåéëîíñêîãî) ãðàôèòà ìåæñëîåâîå ðàññòîÿíèå ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ 0,3354 íì. Ýíåðãèÿ ñâÿçè ìåæäó ñëîÿìè ãåêñàãîíàëüíîãî ãðàôèòà ñîñòàâëÿåò 16,75 Äæ/ìîëü (15°Ñ), 15,1 Äæ/ìîëü (134,15°Ñ). Ýíåðãèÿ ñâÿçè Ñ-Ñ â ñëîå 167,6 Äæ/ìîëü (1118°Ñ).

êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêå ãðàôèò ìîãóò íàáëþäàòüñÿ âçäóòèÿ, èñêðèâëåíèÿ óãëåðîäíûõ ñåòîê è äåôåêòû òîíêîãî ñòðîåíèÿ.  ðåçóëüòàòå êîàãóëÿöèè âàêàíñèé ìîãóò îáðàçîâàòüñÿ ìèêðîïîëîñòè äèàìåòðîì äî 3 ìêì. Îáúåäèíåíèå îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ ýòèõ äåôåêòîâ ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ êðàåâûõ äèñëîêàöèè, à òàêæå äèñëîêàöèîííûõ ïåòåëü âåëè÷èíîé 0,1-1,0 ìêì. Êîíöåíòðàöèÿ âàêàíñèé â ãðàôèò óâåëè÷èâàåòñÿ ïðè åãî íàãðåâàíèè, íàïðèìåð ïðè 3650°Ñ îíà äîñòèãàåò 0,5 àòîìíûõ ïðîöåíòà. Äåôåêòû ìîãóò âîçíèêàòü è ïðè âíåäðåíèè â ðåøåòêó êàê óãëåðîäíûõ àòîìîâ, òàê è ãåòåðîàòîìîâ.

Ñâîéñòâà. Ãðàôèò — æèðíîå íà îùóïü âåùåñòâî ÷åðíîãî èëè ñåðî-÷åðíîãî öâåòà ñ ìåòàëëè÷åñêèì áëåñêîì. Åãî ñâîéñòâà çàâèñÿò îò ïðîèñõîæäåíèÿ èëè ñïîñîáà ïîëó÷åíèÿ. Íàèáîëåå ïðàâèëüíûå êðèñòàëëû îáðàçóåò ìèíåðàë öåéëîíñêèõ ìåñòîðîæäåíèé.

Èñêóññòâåííûé ãðàôèò ïîëó÷àþò ðàçíûìè ñïîñîáàìè:

- À÷åñîíîâñêèé ãðàôèò:

- Ðåêðèñòàëëèçîâàííûé ãðàôèò:

- Ïèðîãðàôèò:

- Äîìåííûé ãðàôèò:

- Êàðáèäíûé ãðàôèò:

íàãðåâàíèåì ñìåñè êîêñà èëè êàìåííîãî óãëÿ ñ ïåêîì.

òåðìîìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêîé ñìåñè, ñîäåðæàùåé êîêñ, ïåê, ïðèðîäíûé ãðàôèò è êàðáèäîîáðàçóþùèå ýëåìåíòû.

ïèðîëèçîì ãàçîîáðàçíûõ óãëåâîäîðîäîâ.

âûäåëÿåòñÿ ïðè ìåäëåííîì îõëàæäåíèè áîëüøèõ ìàññ ÷óãóíà.

îáðàçóåòñÿ ïðè òåðìè÷åñêîì ðàçëîæåíèè êàðáèäîâ.

Ïðè àòìîñôåðíîì äàâëåíèè, âûøå 2000°Ñ ãðàôèò âîçãîíÿåòñÿ, â ïàðàõ îáíàðóæåíû ìîëåêóëû, ñîäåðæàùèå îò îäíîãî äî ñåìè àòîìîâ Ñ. Ïðè âûñîêèõ äàâëåíèÿõ è íàãðåâàíèè îáðàçóåòñÿ àëìàç (ðèñ. 2). Òðîéíàÿ òî÷êà (ãðàôèò-æèäêîñòü-ïàð): òåìïåðàòóðà 4130°Ê, äàâëåíèå 12 ÌÏà.

Ðèñ. 2. Äèàãðàììà ñîñòîÿíèÿ óãëåðîäà: 1 è 2-îáëàñòè óñòîé÷èâîñòè ñîîòâåòñòâåííî ãðàôèòà è àëìàçà; 3-îáëàñòü ñóùåñòâîâàíèÿ ðàñïëàâà óãëåðîäà; 4-ëèíèÿ ðàâíîâåñèÿ ãðàôèò-àëìàç; 5, á, 7, 8 -ëèíèè ïëàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî ãðàôèòà, ìåòàñòàáèëüíîãî ãðàôèòà (ïðèáëèçèòåëüíàÿ ãðàíèöà ñóùåñòâîâàíèÿ ìåòàñòàáèëüíîãî ãðàôèòà â ïîëå àëìàçà), àëìàçà è ìåòàñòàáèëüíîãî àëìàçà â ïîëå ãðàôèòà (ïðèáëèçèòåëüíàÿ ãðàíèöà); À è Â-îáëàñòè ñóùåñòâîâàíèÿ òåðìîäèíàìè÷åñêè íåóñòîé÷èâûõ àëìàçà è ãðàôèòà ñîîòâåòñòâåííî. |

Íàèáîëüøàÿ ïëîòíîñòü (â çàâèñèìîñòè îò äîáàâêè 2,0-5,0 ã/ñì3) èìååò ðåêðèñòàëëèçîâàííûé ãðàôèò. Âûñîêàÿ àíèçîòðîïèÿ ñâîéñòâ ìîíîêðèñòàëëîâ ãðàôèò îáóñëîâëåíà ñòðîåíèåì åãî êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè.  íàïðàâëåíèè áàçèñíûõ ïëîñêîñòåé òåïëîâîå ðàñøèðåíèå ãðàôèòà äî 427°Ñ îòðèöàòåëüíî (ò.å. ãðàôèò ñæèìàåòñÿ), åãî àáñîëþòíîå çíà÷åíèå ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû óìåíüøàåòñÿ. Âûøå 427°Ñ òåïëîâîå ðàñøèðåíèå ñòàíîâèòñÿ ïîëîæèòåëüíûì.  íàïðàâëåíèè, ïåðïåíäèêóëÿðíîì áàçèñíûì ïëîñêîñòÿì, òåïëîâîå ðàñøèðåíèå ïîëîæèòåëüíî, òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû è ïðåâûøàåò áîëåå ÷åì â 20 ðàç ñðåäíåå àáñîëþòíîå çíà÷åíèå ýòîãî êîýôôèöèåíòà äëÿ áàçèñíûõ ïëîñêîñòåé.

Äëÿ ìîíîêðèñòàëëîâ ãðàôèòà îòíîøåíèå çíà÷åíèé òåïëîïðîâîäíîñòè â íàïðàâëåíèÿõ, ïàðàëëåëüíîì è ïåðïåíäèêóëÿðíîì áàçèñíûì ïëîñêîñòÿì (êîýôôèöèåíò àíèçîòðîïèè k), ìîæåò äîñòèãàòü 5 è áîëåå. Íàèâûñøåé òåïëîïðîâîäíîñòüþ (áîëüøåé, ÷åì ó Cu) îáëàäàåò ðåêðèñòàëëèçîâàííûé ãðàôèò ñ äîáàâêàìè êàðáèäîâ Ti è Zr. Òåïëîïðîâîäíîñòü èñêóññòâåííî ïîëó÷åííîãî ïîëèêðèñòàëëè÷åñêîãî ãðàôèòà ñèëüíî çàâèñèò îò åãî ïëîòíîñòè. Íà êðèâîé òåìïåðàòóðíîé çàâèñèìîñòè òåïëîïðîâîäíîñòè èìååòñÿ ìàêñèìóì, ïîëîæåíèå è âåëè÷èíà êîòîðîãî çàâèñÿò îò ðàçìåðîâ è ñòåïåíè ñîâåðøåíñòâà êðèñòàëëîâ.

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîâîäèìîñòü ìîíîêðèñòàëëîâ ãðàôèòà â íàïðàâëåíèè, ïàðàëëåëüíîì áàçèñíîé ïëîñêîñòè, áëèçêà ê ìåòàëëè÷åñêîé, â ïåðïåíäèêóëÿðíîì — â ñîòíè ðàç ìåíüøå, ÷åì ó ìåòàëëîâ. Ïðîâîäèìîñòü ïðèíèìàåò ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå â èíòåðâàëå 0-1000 °Ñ, ïîëîæåíèå ìèíèìóìà ñìåùàåòñÿ â îáëàñòü íèçêèõ òåìïåðàòóð òåì áîëüøå, ÷åì ñîâåðøåííåå êðèñòàëëè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà. Íàèâûñøóþ ýëåêòðè÷åñêóþ ïðîâîäèìîñòü èìååò ðåêðèñòàëëèçîâàííûé ãðàôèò.

Ìîíîêðèñòàëëû ãðàôèòà äèàìàãíèòíû, ìàãíèòíàÿ âîñïðèèì÷èâîñòü âåëèêà â íàïðàâëåíèè, ïåðïåíäèêóëÿðíîì áàçèñíûì ïëîñêîñòÿì, è íåçíà÷èòåëüíà â ïàðàëëåëüíîì íàïðàâëåíèè. Çíàê êîýôôèöèåíòà Õîëëà ìåíÿåòñÿ ñ ïîëîæèòåëüíîãî íà îòðèöàòåëüíûé ïðè 2100°Ñ.

Ïðî÷íîñòíûå ñâîéñòâà ãðàôèòà èçìåíÿþòñÿ ñ óâåëè÷åíèåì òåìïåðàòóðû. Äëÿ áîëüøèíñòâà èñêóññòâåííûõ ãðàôèòîâ ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè ðàñòÿæåíèè () ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû âîçðàñòàåò â 1,5-2,5 ðàçà, äîñòèãàÿ ìàêñèìóìà ïðè 2400-2800°Ñ; ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè ñæàòèè () óâåëè÷èâàåòñÿ â 1,3-1,6 ðàçà â èíòåðâàëå 2200-2300°Ñ; ìîäóëè óïðóãîñòè è ñäâèãà âîçðàñòàþò â 1,3-1,6 ðàçà â èíòåðâàëå 1600-2200°Ñ. Ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû äî 3000°Ñ è âûøå ïðî÷íîñòíûå ñâîéñòâà äîâîëüíî ðåçêî ñíèæàþòñÿ è ïðè 3200 °Ñ ïðèáëèæàþòñÿ ê ñâîéñòâàì ïðè 20°Ñ.  èíòåðâàëå 20-2000°Ñ ãðàôèò õðóïîê.  äèàïàçîíå 2200-2600°Ñ íàáëþäàåòñÿ áîëüøàÿ îñòàòî÷íàÿ äåôîðìàöèÿ, äîñòèãàþùàÿ 0,35-1,5% â çàâèñèìîñòè îò âèäà ãðàôèòà. Íàèáîëåå âûñîêèå ïðî÷íîñòíûå ñâîéñòâà èìååò ðåêðèñòàëëèçîâàííûé ãðàôèò.

Õîðîøèå àíòèôðèêöèîííûå ñâîéñòâà ãðàôèò îáóñëîâëåíû ëåãêîñòüþ ñêîëüæåíèÿ îäíîãî óãëåðîäíîãî ñëîÿ îòíîñèòåëüíî äðóãîãî ïîä äåéñòâèåì ìàëûõ ñäâèãîâûõ íàïðÿæåíèé â íàïðàâëåíèè áàçèñíûõ ïëîñêîñòåé. Êîýôôèöèåíò òðåíèÿ ïî ìåòàëëàì (äëÿ ðàáî÷èõ ñêîðîñòåé äî 10 ì/ñ) ñîñòàâëÿþò 0,03-0,05. Äëÿ ïèðîãðàôèòà ïîä äåéñòâèåì íàïðÿæåíèé â íàïðàâëåíèè, ïåðïåíäèêóëÿðíîì áàçèñíûì ïëîñêîñòÿì, îí ñîñòàâëÿåò 0,4-0,5; ïèðîãðàôèò ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â êà÷åñòâå ôðèêöèîííîãî ìàòåðèàëà.

Ïîñëå îáëó÷åíèÿ ãðàôèò íåéòðîíàìè åãî ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà èçìåíÿþòñÿ: óäåëüíîå ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå óâåëè÷èâàåòñÿ, à ïðî÷íîñòü, ìîäóëü óïðóãîñòè, òâåðäîñòü, òåïëîïðîâîäíîñòü óìåíüøàþòñÿ íà ïîðÿäîê. Ïîñëå îòæèãà ïðè 1000-2000 °Ñ ñâîéñòâà âîññòàíàâëèâàþòñÿ äî ïðåæíèõ çíà÷åíèé. Ãðàôèò îáëàäàåò íèçêèì ñå÷åíèåì çàõâàòà òåïëîâûõ íåéòðîíîâ.

Õàðàêòåðíàÿ îñîáåííîñòü èñêóññòâåííî ïîëó÷åííîãî ãðàôèòà — åãî ïîðèñòîñòü, îêàçûâàþùàÿ ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå ïðàêòè÷åñêè íà âñå ñâîéñòâà ãðàôèòà. Îáúåì ïîð îò 2-3% äëÿ ïèðîãðàôèòà äî 80-85% äëÿ äðóãèõ âèäîâ ãðàôèòà. Äëÿ îïèñàíèÿ çàâèñèìîñòè ïðåäåëà ïðî÷íîñòè ïðè ñæàòèè, ìîäóëÿ óïðóãîñòè, òåïëîïðîâîäíîñòè, óäåëüíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ îò ïîðèñòîñòè ïðèìåíÿþò ýìïèðè÷åñêîå âûðàæåíèå:

,

ãäå , è ñâîéñòâà ñîîòâåòñòâåííî ïîðèñòîãî è íåïîðèñòîãî ãðàôèòà, -îáùàÿ ïîðèñòîñòü, — ïàðàìåòð äëÿ i-òîãî ñâîéñòâà.

Ãðàôèò âåñüìà èíåðòåí ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ. Îêèñëÿåòñÿ êèñëîðîäîì âîçäóõà äî óãëåêèñëîãî ãàçà âûøå 400 °Ñ. Òåìïåðàòóðà íà÷àëà ðåàêöèé òåì âûøå, ÷åì ñîâåðøåííåå êðèñòàëëè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ãðàôèòà. Îêèñëåíèå óñêîðÿåòñÿ â ïðèñóòñòâèè Fe, V, Na, Cu è äðóãèõ ìåòàëëîâ, çàìåäëÿåòñÿ â ïðèñóòñòâèè Ñl2, ñîåäèíåíèé ôîñôîðà è áîðà. Ñ ìîëåêóëÿðíûì àçîòîì ãðàôèò ïðàêòè÷åñêè íå ðåàãèðóåò, ñ àòîìàðíûì ïðè îáû÷íîé òåìïåðàòóðå îáðàçóåò öèàíîãåí C2N2 â ïðèñóòñòâèè H2 ïðè 800°C — HCN.  óñëîâèÿõ òëåþùåãî ðàçðÿäà ãðàôèò ñ N2 äàåò ïàðàöèàíîãåí (CN)x, ãäå . Ñ îêñèäàìè àçîòà âûøå 400 °Ñ îáðàçóåò ÑÎ2, ÑÎ è N2, ñ Í2 ïðè 300-1000°Ñ — ÑÍ4. Ãàëîãåíû âíåäðÿþòñÿ â êðèñòàëëè÷åñêóþ ðåøåòêó ãðàôèò, äàâàÿ ñîåäèíåíèÿ âêëþ÷åíèÿ.

Ñ áîëüøèíñòâîì ìåòàëëîâ è èõ îêñèäîâ, à òàêæå ñî ìíîãèìè íåìåòàëëàìè ãðàôèò äàåò êàðáèäû. Ñî âñåìè ùåëî÷íûìè ìåòàëëàìè, íåêîòîðûìè ãàëîãåíèäàìè, îêñèôòîðèäàìè, ãàëîãåíîêñèäàìè, îêñèäàìè è ñóëüôèäàìè ìåòàëëîâ îáðàçóåò ñîåäèíåèÿ âêëþ÷åíèÿ, ñ íèòðèäàìè ìåòàëëîâ âûøå 1000 °Ñ — òâåðäûå ðàñòâîðû íèòðèäîâ è êàðáèäîâ, ñ áîðèäàìè è êàðáèäàìè — ýâòåêòè÷åñêèå ñìåñè ñ òåìïåðàòóðàìè ïëàâëåíèÿ 1800-3200°Ñ. ãðàôèò ñòîåê ê äåéñòâèþ êèñëîò, ðàñòâîðîâ ñîëåé, ðàñïëàâîâ ôòîðèäîâ, ñóëüôèäîâ, òåëëóðèäîâ, îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, æèäêèõ óãëåâîäîðîäîâ è äð., ðåàãèðóåò ñ ðàñòâîðàìè ùåëî÷åé, æèäêèìè îêèñëèòåëÿìè è ðÿäîì õëîð- è ôòîðîðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé.

Íàèáîëåå õèìè÷åñêè è òåðìè÷åñêè ñòîåê ïèðîãðàôèò. Îí ïðàêòè÷åñêè íåïðîíèöàåì äëÿ ãàçîâ è æèäêîñòåé, ïðè 600°Ñ åãî ñòîéêîñòü ê îêèñëåíèþ âî ìíîãî ðàç âûøå, ÷åì ó äðóãèõ ãðàôèòîâ.  èíåðòíîé ñðåäå ïèðîãðàôèò ðàáîòîñïîñîáåí ïðè 2000°Ñ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè.

Ïîëó÷åíèå. Êðèñòàëëè÷åñêèé ãðàôèò èçâëåêàþò èç ðóä ìåòîäîì ôëîòàöèè, ðóäû ñêðûòîêðèñòàëëè÷åñêèé ãðàôèò èñïîëüçóþò áåç îáîãàùåíèÿ.

Èñõîäíîå ñûðüå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãðàôèòà — íåôòÿíîé èëè ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîêñ, àíòðàöèò è ïåê. Îòäåëüíûå ÷àñòèöû èñõîäíûõ óãëåðîäíûõ ìàòåðèàëîâ â ðåçóëüòàòå êàðáîíèçàöèè ïðè îáæèãå ñâÿçûâàþòñÿ â ìîíîëèòíîå òâåðäîå òåëî, êîòîðîå çàòåì ïîäâåðãàþò ãðàôèòàöèè (êðèñòàëëèçàöèè). Ïî îäíîìó èç ìåòîäîâ êîêñ èëè àíòðàöèò èçìåëü÷àþò è ñìåøèâàþò ñ ïåêîì â îïðåäåëåííûõ ñîîòíîøåíèÿõ, ïðåññóþò ïðè äàâëåíèè äî 250 ÌÏà, à çàòåì ïîäâåðãàþò îáæèãó ïðè 1200°Ñ è ãðàôèòàöèè ïðè íàãðåâå äî 2600-3000°Ñ. Äëÿ óìåíüøåíèÿ ïîðèñòîñòè ïîëó÷åííûé ãðàôèò ïðîïèòûâàþò ñèíòåòè÷åñêîé ñìîëîé èëè æèäêèì ïåêîì, ïîñëå ÷åãî ñíîâà ïîäâåðãàþò îáæèãó è ãðàôèòàöèè.  ïðîèçâîäñòâå ãðàôèòà ïîâûøåííîé ïëîòíîñòè ïðîïèòêó, îáæèã è ãðàôèòàöèþ ïîâòîðÿþò äî ïÿòè ðàç.

Èç ñìåñè, ñîäåðæàùåé êîêñ, ïåê, ïðèðîäíûé ãðàôèò è äî 20% òóãîïëàâêèõ êàðáèäîîáðàçóþùèõ ýëåìåíòîâ (íàïðèìåð, Ti, Zr, Si, Nb, W, Òà, Ìî, Â), ïîëó÷àþò ðåêðèñòàëëèçîâàííûé ãðàôèò. Èñõîäíóþ øèõòó íàãðåâàþò â ãðàôèòîâûõ ïðåññôîðìàõ äî òåìïåðàòóðû, íà 100-150°Ñ ïðåâûøàþùåé òåìïåðàòóðó ïëàâëåíèÿ ýâòåêòè÷åñêîé ñìåñè êàðáèäà ñ óãëåðîäîì, ïîä äàâëåíèåì 40-50 ÌÏà â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ìèíóò.

Ïèðîãðàôèò ïîëó÷àþò ïèðîëèçîì ãàçîîáðàçíûõ óãëåâîäîðîäîâ ñ îñàæäåíèåì îáðàçîâàâøåãîñÿ óãëåðîäà èç ãàçîâîé ôàçû íà ïîäëîæêó èç ãðàôèòà. Îñàäêè èìåþò êðèñòàëëè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ðàçëè÷íîé ñòåïåíè ñîâåðøåíñòâà — îò òóðáîñòðàòíîé íåóïîðÿäî÷åííîé (ïèðîóãëåðîä) äî óïîðÿäî÷åííîé ãðàôèòîâîé (ïèðîãðàôèò).

Ïðèìåíåíèå. Ãðàôèò èñïîëüçóþò â ìåòàëëóðãèè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïëàâèëüíûõ òèãëåé è ëîäî÷åê, òðóá, èñïàðèòåëåé, êðèñòàëëèçàòîðîâ, ôóòåðîâî÷íûõ ïëèò, ÷åõëîâ äëÿ òåðìîïàð, â êà÷åñòâå ïðîòèâîïðèãàðíîé ïðèñûïêè è ñìàçêè ëèòåéíûõ ôîðì. Îí òàêæå ñëóæèò äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ýëåêòðîäîâ è íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ ýëåêòðè÷åñêèõ ïå÷åé, ñêîëüçÿùèõ êîíòàêòîâ äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí, àíîäîâ è ñåòîê â ðòóòíûõ âûïðÿìèòåëÿõ, ñàìîñìàçûâàþùèõñÿ ïîäøèïíèêîâ è êîëåö ýëåêòðîìàøèí (â âèäå ñìåñè ñ Al, Mg è Ðb ïîä íàçâàíèåì ãðàôàëëîé), âêëàäûøåé äëÿ ïîäøèïíèêîâ ñêîëüæåíèÿ, âòóëîê äëÿ ïîðøíåâûõ øòîêîâ, óïëîòíèòåëüíûõ êîëåö äëÿ íàñîñîâ è êîìïðåññîðîâ, êàê ñìàçêà äëÿ íàãðåòûõ ÷àñòåé ìàøèí è óñòàíîâîê. Åãî èñïîëüçóþò â àòîìíîé òåõíèêå â âèäå áëîêîâ, âòóëîê, êîëåö â ðåàêòîðàõ, êàê çàìåäëèòåëü òåïëîâûõ íåéòðîíîâ è êîíñòðóêöèîííûé ìàòåðèàë (äëÿ ýòèõ öåëåé ïðèìåíÿþò ÷èñòûé ãðàôèò ñ ñîäåðæàíèåì ïðèìåñåé íå áîëåå 10-2 % ïî ìàññå), â ðàêåòíîé òåõíèêå — äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñîïåë ðàêåòíûõ äâèãàòåëåé, äåòàëåé âíåøíåé è âíóòðåííåé òåïëîçàùèòû è äðóãèå, â õèìè÷åñêîì ìàøèíîñòðîåíèè — äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òåïëîîáìåííèêîâ, òðóáîïðîâîäîâ, çàïîðíîé àðìàòóðû, äåòàëåé öåíòðîáåæíûõ íàñîñîâ è äð. äëÿ ðàáîòû ñ àêòèâíûìè ñðåäàìè. Ãðàôèò èñïîëüçóþò òàêæå êàê íàïîëíèòåëü ïëàñòìàññ, êîìïîíåíò ñîñòàâîâ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñòåðæíåé äëÿ êàðàíäàøåé, ïðè ïîëó÷åíèè àëìàçîâ. Ïèðîãðàôèò íàíîñèòñÿ â âèäå ïîêðûòèÿ íà ÷àñòèöû ÿäåðíîãî òîïëèâà.

| Òàáëèöà 1. Ïàðàìåòðû ãðàôèòà. | ||

|---|---|---|

| Õàðàêòåðèñòèêà | Çíà÷åíèå | |

| Òåïëîåìêîñòü ïðè ïîñòîÿííîì äàâëåíèè ïðè 298,15°Ê, | 8,54 Äæ/(ìîëü*Ê) | |

| Óðàâíåíèå òåìïåðàòóðíîé çàâèñèìîñòè, â ïðåäåëàõ 288-4130°Ê | ||

| Ýíòàëüïèÿ ïëàâëåíèÿ, | 104 êÄæ/(ìîëü*Ê) | |

| Ýíòàëüïèÿ ñãîðàíèÿ, | 395 êÄæ/(ìîëü*Ê) | |

| Ýíòàëüïèÿ âîçãîíêè, | 716,67 êÄæ/(ìîëü*Ê) | |

| Ýíòðîïèÿ ïðè 298,15°Ê | 5,74 Äæ/(ìîëü*Ê) | |

| Ïàðàìåòðû óðàâíåíèÿ òåìïåðàòóðíîé çàâèñèìîñòè | a=4,824 | |

| b=28,627*10-3 | ||

| c=3,250*105 | ||

| d=13,712*10-6 | ||

| e=2,276*10-9 | ||

| Òåïëîïðîâîäíîñòü â íàïðàâëåíèè áàçèñíûõ ïëîñêîñòåé | öåéëîíñêèé ãðàôèò (k=3,2) | 278,4 Âò/(ì*Ê) |

| êàìáåðëåíäñêèé ãðàôèò (k=6) | 359,6 Âò/(ì*Ê) | |

| êàíàäñêèé ãðàôèò (k=6) | 522,0 Âò/(ì*Ê) | |

| ïèðîãðàôèò (k=100-800) | 475-2435 Âò/(ì*Ê) | |

| Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè ðàñòÿæåíèè, | 9,8-14,7 ÌÏà | |

| Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè èçãèáå, | 19,6-21,6 ÌÏà | |

| Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè ñæàòèè, | 24,5-29,4 ÌÏà | |

| Êîýôôèöèåíò Ïóàññîíà | 0,20-0,27 | |

| Òâåðäîñòü ïî Áðèíåëëþ | 392-588 ÌÏà | |

| Òâåðäîñòü ïî øêàëå Ìîîñà | 1-2 | |

Èñòî÷íèê: Õèìè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ.