Какими свойствами обладает горизонталь

1.

Горизонтали – замкнутые линии (могут

выходить за рамку данного плана и

замыкаться за его пределами).

2.

Горизонтали не пересекаются. Исключение

– нависающие (обратные) скаты.

3. Чем

меньше заложение горизонталей dпри

одинаковомhc,тем круче

скат. Линия, образованная наименьшимиd, соответствует направлению

наибольшей крутизны.

Рельеф

в общем случае разделяют на три вида:

равнинный – превышения до 30 м; холмистый

– превышения до 200 м; горный – превышения

более 200 м.

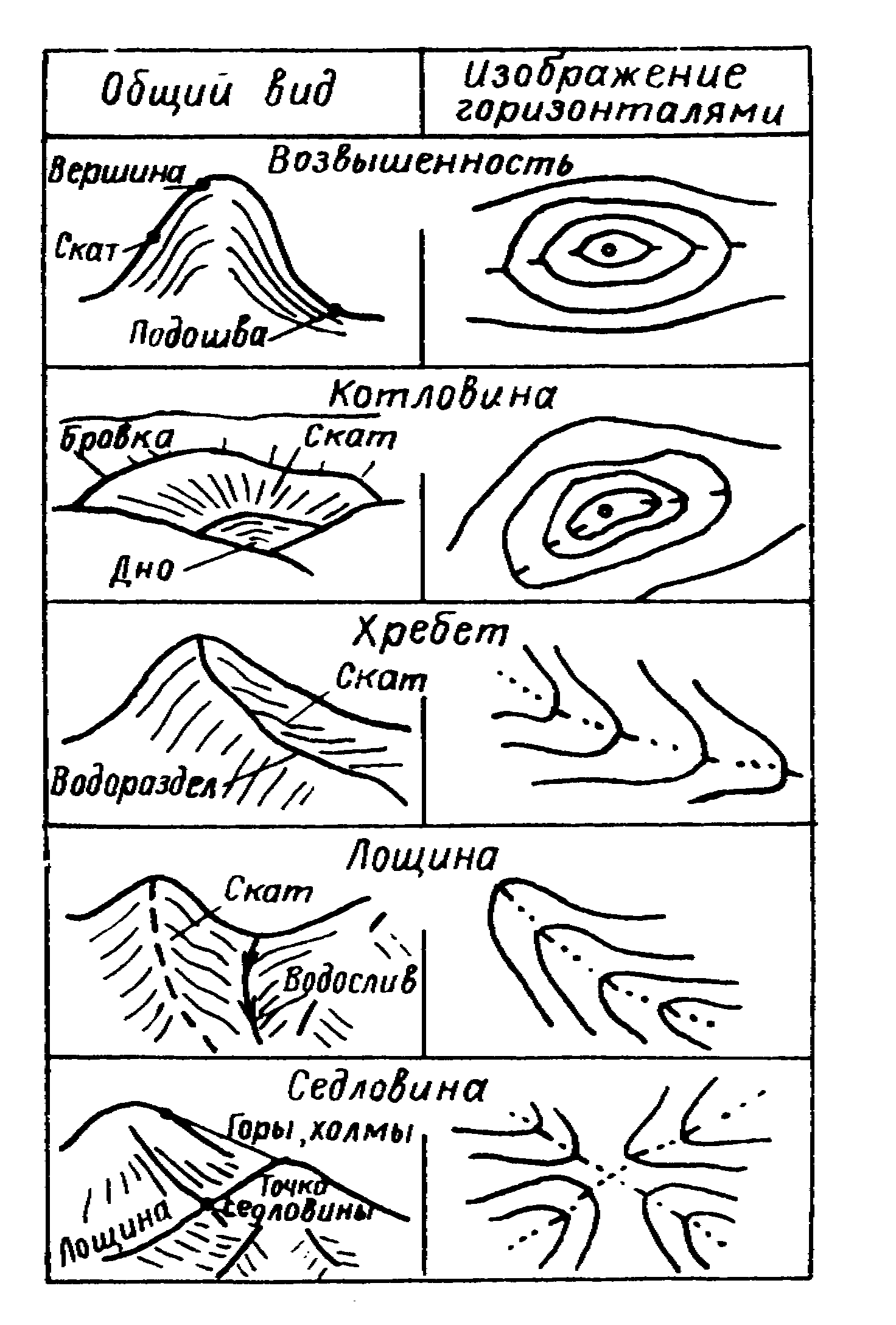

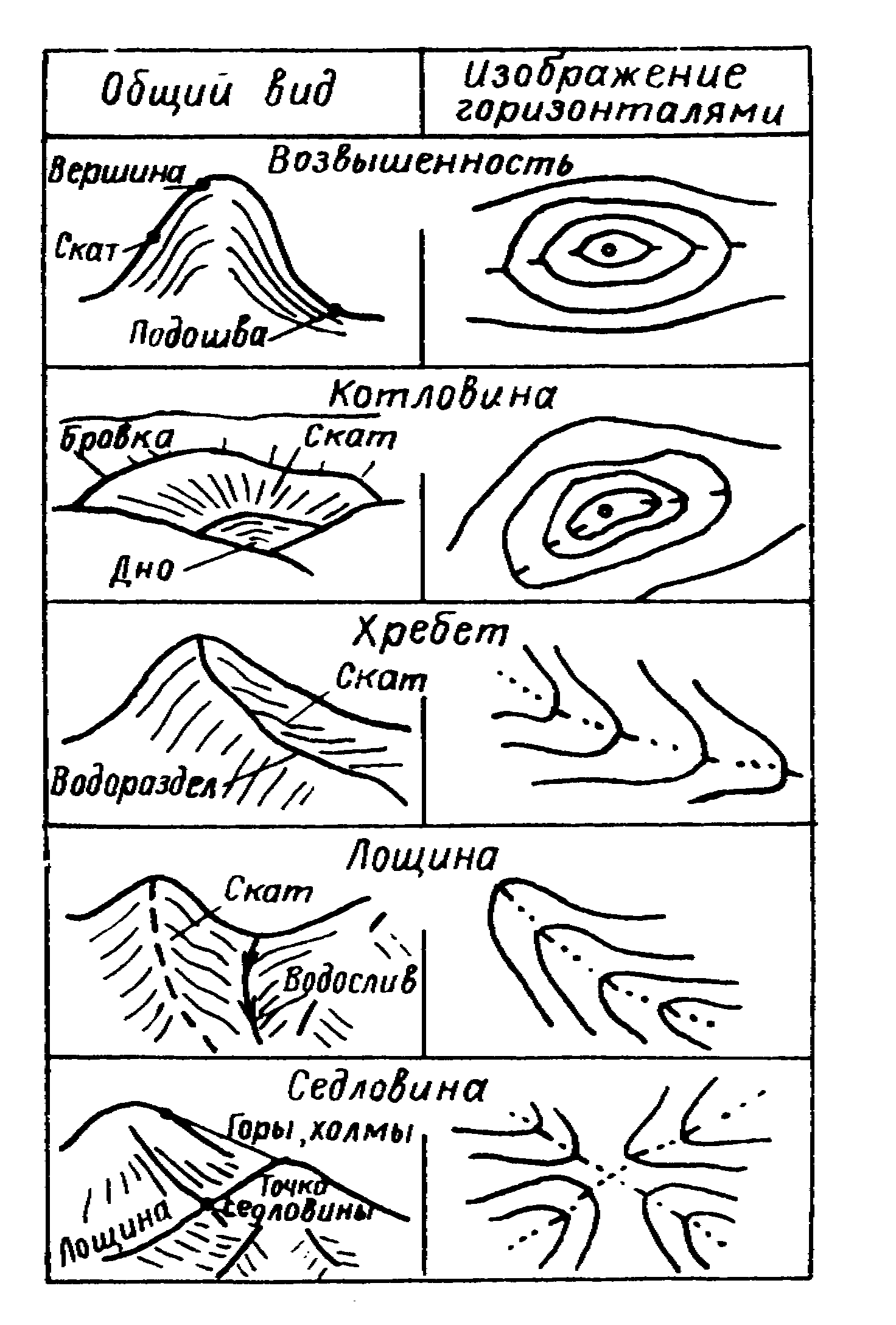

В каждом

виде рельефа выделяют пять основных

форм: возвышенность, котловину, хребет,

лощину и седловину (рис. 1.23).

1.

Возвышенность (гора – высота более 200

м, холм – менее 200 м). Элементы данной

формы рельефа: вершина, скаты, подошва.

2.

Котловина – замкнутое углубление.

Элементы – дно, скаты, бровка.

3. Хребет

– вытянутая возвышенность. Элементы –

скаты, гребень хребта. Линия, идущая по

гребню, называется водоразделом.

4. Лощина

– вытянутое углубление. Элементы –

скаты, водосливная линия (тальвег,

водоток); широкая лощина называется

долиной, узкая – ущельем или оврагом.

5.

Седловина (перевал) – пониженная часть

местности между двумя соседними

возвышенностями с расходящимися в

противоположные стороны лощинами.

Все

формы рельефа образуются из сочетания

наклонных поверхностей – скатов.

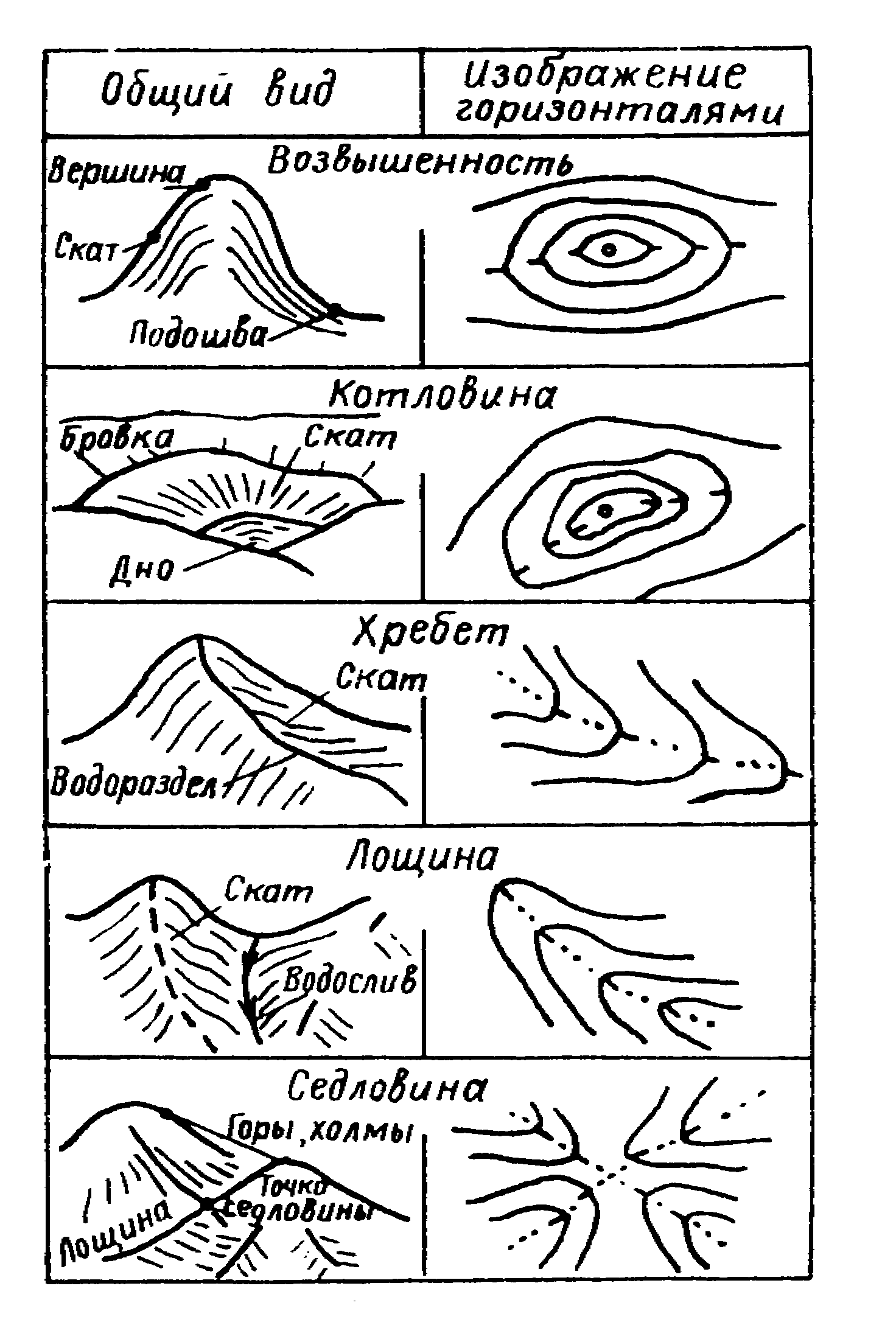

Крутизна ската оценивается или углом

наклона (в градусной мере), или величиной

уклона i.Уклоном линии

называется тангенс угла наклона линии

к горизонту: i

= tg

= h/d (рис.

1.24), где h –

превышение; d

– горизонтальное

проложение линии. Угол наклона линии и

уклон линии могут быть положительными

(+;

+i)

или отрицательными (–;

–i).

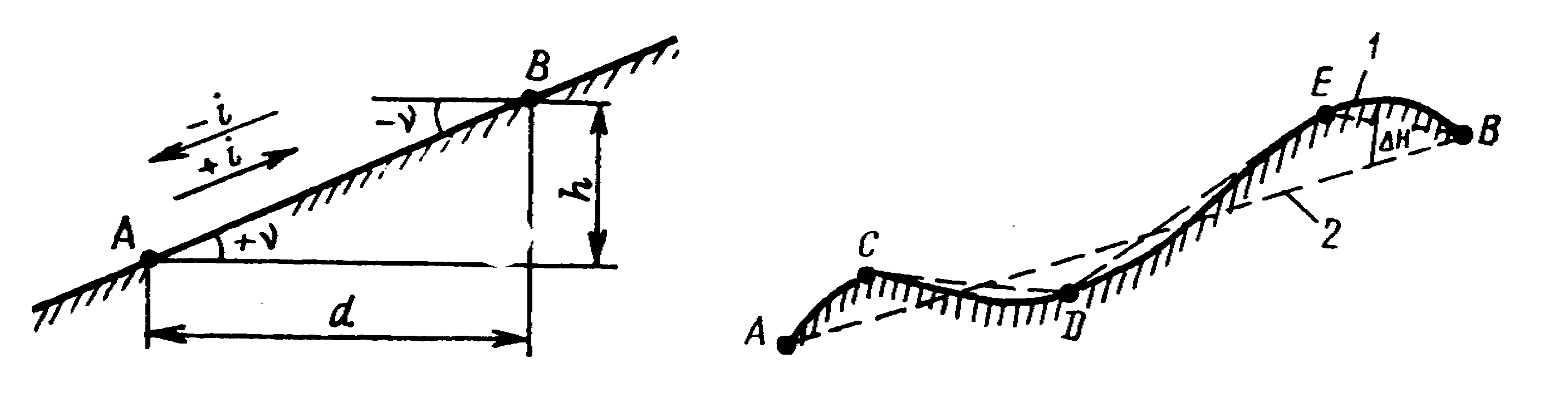

Для

построения горизонталей существуют

различные способы. Но при использовании

любого из них следуют единому принципу:

на участке между двумя соседними

характерными точками А

и

В (рис. 1.25)

линия реальной физической поверхности

1

заменяется условным прямолинейным

отрезком 2.

После такой

замены становится возможным применение

линейной интерполяции при определении

на плане точек, принадлежащих конкретной

горизонтали.

Рис. 1.23. Формы

рельефа

Рис. | Рис. |

Замена

реальной линии 1условной2 должна

осуществляться таким образом, чтобы

обеспечивалась необходимая точность

изображения рельефа при заданной высоте

сеченияhc. Требуемая

точностьh во

всех случаях задается как частьhc,

например:h=1/2hc. Это

означает, что во всех случаях замена

(при построении горизонталей) линии1линией2 должна обеспечить заданную

точностьh.

Пусть, например,hc= 5 м,

тогдаh= 2,5 м и

точкиА и В (см. рис. 1.25) выбраны

так, что заданная точность гарантируется.

Если для этого участка местности принятьhc= 1 м (т.е.h= 0,5

м), то для обеспечения такой более высокой

точности потребуются дополнительные

точкиС,D,E.

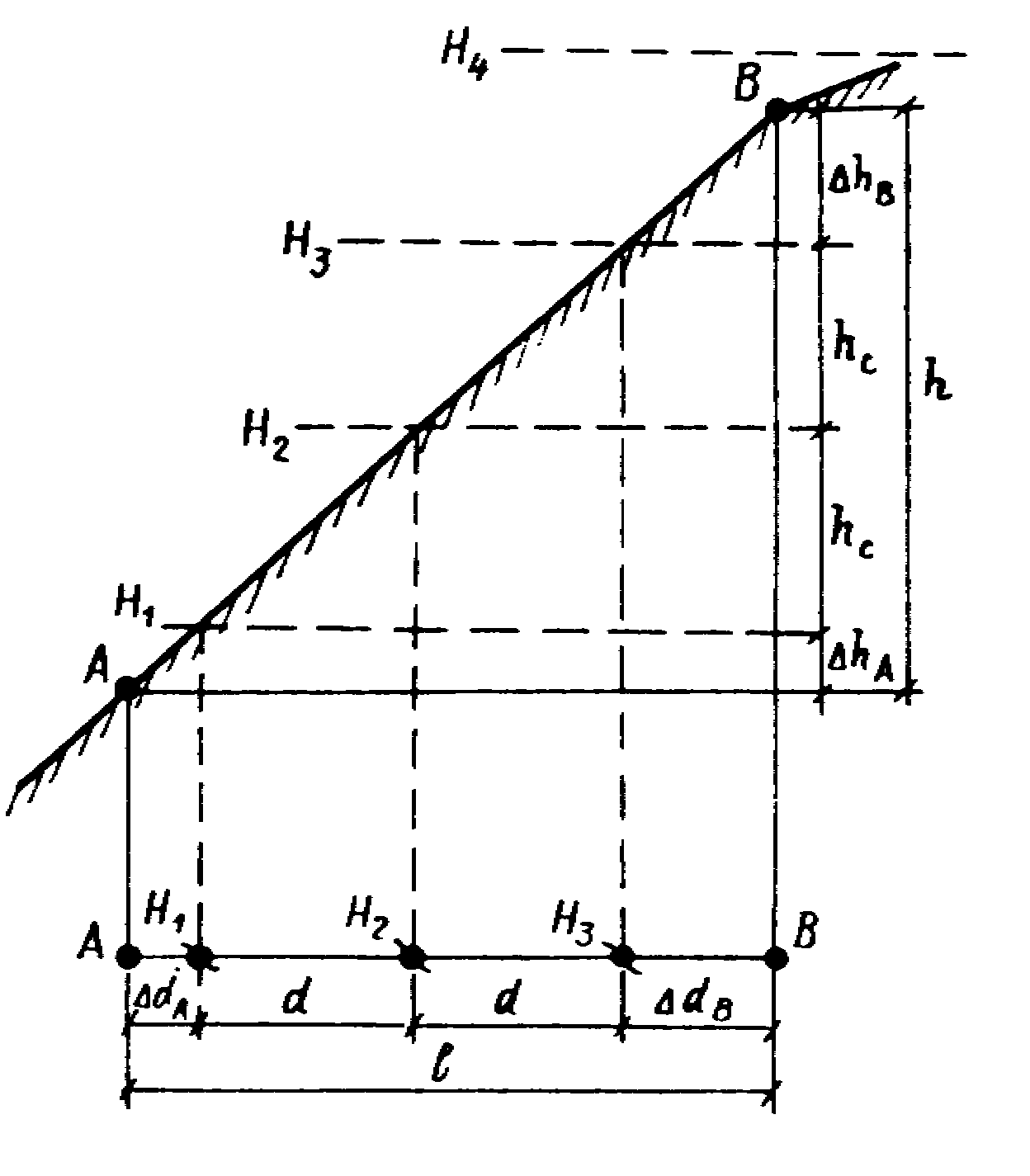

Рис. 1.26. Схема

интерполирования при построении

горизонталей

При

съемке рельефа характерные точки (А,

В или

ACD и

т.д.) выбирают там, где уклон ската меняет

величину или направление. Чем меньше

hc

(чем крупнее масштаб), тем больше требуется

принимать характерных точек рельефа.

После нанесения характерных точек с

известными отметками на лист бумаги

отыскание местоположения точек,

принадлежащих определенной горизонтали,

производят интерполированием:

аналитически, графически или на глаз.

При любом способе интерполирования

необходимо определить величину трех

различных отрезков (рис. 1.26): dA;

d;

dB.

Пусть имеем

на плане две соседние точки А

и В.

Их отметки

таковы, что при данной hc

между этими точками пройдут три

горизонтали с отметками H1,

H2,

H3.

Отрезки

dA;d;dBопределяются интерполированием.

1. Горизонтали – замкнутые линии (могут выходить за рамку данного плана и замыкаться за его пределами).

2. Горизонтали не пересекаются. Исключение – нависающие (обратные) скаты.

3. Чем меньше заложение горизонталей d при одинаковом hc,тем круче скат. Линия, образованная наименьшими d, соответствует направлению наибольшей крутизны.

Рельеф в общем случае разделяют на три вида: равнинный – превышения до 30 м; холмистый – превышения до 200 м; горный – превышения более 200 м.

В каждом виде рельефа выделяют пять основных форм: возвышенность, котловину, хребет, лощину и седловину (рис. 23).

1. Возвышенность (гора – высота более 200 м, холм – менее 200 м). Элементы данной формы рельефа: вершина, скаты, подошва.

2. Котловина – замкнутое углубление. Элементы – дно, скаты, бровка.

3. Хребет – вытянутая возвышенность. Элементы – скаты, гребень хребта. Линия, идущая по гребню, называется водоразделом.

4. Лощина – вытянутое углубление. Элементы – скаты, водосливная линия (тальвег, водоток); широкая лощина называется долиной, узкая – ущельем или оврагом.

5. Седловина (перевал) – пониженная часть местности между двумя соседними возвышенностями с расходящимися в противоположные стороны лощинами.

Рис. 23

Все формы рельефа образуются из сочетания наклонных поверхностей – скатов. Крутизна ската оценивается или углом наклона (в градусной мере), или величиной уклона i.Уклоном линии называется тангенс угла наклона линии к горизонту: i = tg n = h/d (рис. 24), где h – превышение; d – горизонтальное проложение линии. Угол наклона линии и уклон линии могут быть положительными (+n; +i) или отрицательными (–n; –i).

Для построения горизонталей существуют различные способы. Но при использовании любого из них следуют единому принципу: на участке между двумя соседними характерными точками А и В (рис. 25) линия реальной физической поверхности 1 заменяется условным прямолинейным отрезком 2. После такой замены становится возможным применение линейной интерполяции при определении на плане точек, принадлежащих конкретной горизонтали.

Замена реальной линии 1 условной 2 должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась необходимая точность изображения рельефа при заданной высоте сечения hc. Требуемая точность Dh во всех случаях задается как часть hc, например: Dh = 1/2hc. Это означает, что во всех случаях замена (при построении горизонталей) линии 1 линией 2 должна обеспечить заданную точность Dh. Пусть, например, hc = 5 м, тогда Dh = 2,5 м и точки А и В (см. рис. 25) выбраны так, что заданная точность гарантируется. Если для этого участка местности принять hc = 1 м (т.е. Dh = 0,5 м), то для обеспечения такой более высокой точности потребуются дополнительные точки С, D, E.

При съемке рельефа характерные точки (А, В или ACD и т.д.) выбирают там, где уклон ската меняет величину или направление. Чем меньше hc (чем крупнее масштаб), тем больше требуется принимать характерных точек рельефа. После нанесения характерных точек с известными отметками на лист бумаги отыскание местоположения точек, принадлежащих определенной горизонтали, производят интерполированием: аналитически, графически или на глаз. При любом способе интерполирования необходимо определить величину трех различных отрезков (рис. 26): DdA; d; DdB. Пусть имеем на плане две соседние точки А и В. Их отметки таковы, что при данной hc между этими точками пройдут три горизонтали с отметками H1, H2, H3.

Рис. 26

Отрезки DdA; d; DdB определяются интерполированием.

1. Горизонтали – замкнутые линии (могут выходить за рамку данного плана и замыкаться за его пределами).

2. Горизонтали не пересекаются. Исключение – нависающие (обратные) скаты.

3. Чем меньше заложение горизонталей d при одинаковом hc,тем круче скат. Линия, образованная наименьшими d, соответствует направлению наибольшей крутизны.

Рельеф в общем случае разделяют на три вида: равнинный – превышения до 30 м; холмистый – превышения до 200 м; горный – превышения более 200 м.

В каждом виде рельефа выделяют пять основных форм: возвышенность, котловину, хребет, лощину и седловину (рис. 1.23).

1. Возвышенность (гора – высота более 200 м, холм – менее 200 м). Элементы данной формы рельефа: вершина, скаты, подошва.

2. Котловина – замкнутое углубление. Элементы – дно, скаты, бровка.

3. Хребет – вытянутая возвышенность. Элементы – скаты, гребень хребта. Линия, идущая по гребню, называется водоразделом.

4. Лощина – вытянутое углубление. Элементы – скаты, водосливная линия (тальвег, водоток); широкая лощина называется долиной, узкая – ущельем или оврагом.

5. Седловина (перевал) – пониженная часть местности между двумя соседними возвышенностями с расходящимися в противоположные стороны лощинами.

Все формы рельефа образуются из сочетания наклонных поверхностей – скатов. Крутизна ската оценивается или углом наклона (в градусной мере), или величиной уклона i.Уклоном линии называется тангенс угла наклона линии к горизонту: i = tg n = h/d (рис. 1.24), где h – превышение; d – горизонтальное проложение линии. Угол наклона линии и уклон линии могут быть положительными (+n; +i) или отрицательными (–n; –i).

Для построения горизонталей существуют различные способы. Но при использовании любого из них следуют единому принципу: на участке между двумя соседними характерными точками А и В (рис. 1.25) линия реальной физической поверхности 1 заменяется условным прямолинейным отрезком 2. После такой замены становится возможным применение линейной интерполяции при определении на плане точек, принадлежащих конкретной горизонтали.

Рис. 1.23. Формы рельефа

| Рис. 1.24. Углы наклона и уклоны | Рис. 1.25. Замена реальной поверхности Земли условными поверхностями |

Замена реальной линии 1 условной 2 должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась необходимая точность изображения рельефа при заданной высоте сечения hc. Требуемая точность Dh во всех случаях задается как часть hc, например: Dh = 1/2hc. Это означает, что во всех случаях замена (при построении горизонталей) линии 1 линией 2 должна обеспечить заданную точность Dh. Пусть, например, hc = 5 м, тогда Dh = 2,5 м и точки А и В (см. рис. 1.25) выбраны так, что заданная точность гарантируется. Если для этого участка местности принять hc = 1 м (т. е. Dh = 0,5 м), то для обеспечения такой более высокой точности потребуются дополнительные точки С, D, E.

Рис. 1.26. Схема интерполирования при построении горизонталей

При съемке рельефа характерные точки (А, В или ACD и т. д.) выбирают там, где уклон ската меняет величину или направление. Чем меньше hc (чем крупнее масштаб), тем больше требуется принимать характерных точек рельефа. После нанесения характерных точек с известными отметками на лист бумаги отыскание местоположения точек, принадлежащих определенной горизонтали, производят интерполированием: аналитически, графически или на глаз. При любом способе интерполирования необходимо определить величину трех различных отрезков (рис. 1.26): DdA; d; DdB. Пусть имеем на плане две соседние точки А и В. Их отметки таковы, что при данной hc между этими точками пройдут три горизонтали с отметками H1, H2, H3.

Отрезки DdA; d; DdB определяются интерполированием.

1.

Горизонтали – замкнутые линии (могут

выходить за рамку данного плана и

замыкаться за его пределами).

2.

Горизонтали не пересекаются. Исключение

– нависающие (обратные) скаты.

3. Чем

меньше заложение горизонталей dпри

одинаковомhc,тем круче

скат. Линия, образованная наименьшимиd, соответствует направлению

наибольшей крутизны.

Рельеф

в общем случае разделяют на три вида:

равнинный – превышения до 30 м; холмистый

– превышения до 200 м; горный – превышения

более 200 м.

В каждом

виде рельефа выделяют пять основных

форм: возвышенность, котловину, хребет,

лощину и седловину (рис. 1.23).

1.

Возвышенность (гора – высота более 200

м, холм – менее 200 м). Элементы данной

формы рельефа: вершина, скаты, подошва.

2.

Котловина – замкнутое углубление.

Элементы – дно, скаты, бровка.

3. Хребет

– вытянутая возвышенность. Элементы –

скаты, гребень хребта. Линия, идущая по

гребню, называется водоразделом.

4. Лощина

– вытянутое углубление. Элементы –

скаты, водосливная линия (тальвег,

водоток); широкая лощина называется

долиной, узкая – ущельем или оврагом.

5.

Седловина (перевал) – пониженная часть

местности между двумя соседними

возвышенностями с расходящимися в

противоположные стороны лощинами.

Все

формы рельефа образуются из сочетания

наклонных поверхностей – скатов.

Крутизна ската оценивается или углом

наклона (в градусной мере), или величиной

уклона i.Уклоном линии

называется тангенс угла наклона линии

к горизонту: i

= tg

= h/d (рис.

1.24), где h –

превышение; d

– горизонтальное

проложение линии. Угол наклона линии и

уклон линии могут быть положительными

(+;

+i)

или отрицательными (–;

–i).

Для

построения горизонталей существуют

различные способы. Но при использовании

любого из них следуют единому принципу:

на участке между двумя соседними

характерными точками А

и

В (рис. 1.25)

линия реальной физической поверхности

1

заменяется условным прямолинейным

отрезком 2.

После такой

замены становится возможным применение

линейной интерполяции при определении

на плане точек, принадлежащих конкретной

горизонтали.

Рис. 1.23. Формы

рельефа

Рис. | Рис. |

Замена

реальной линии 1условной2 должна

осуществляться таким образом, чтобы

обеспечивалась необходимая точность

изображения рельефа при заданной высоте

сеченияhc. Требуемая

точностьh во

всех случаях задается как частьhc,

например:h=1/2hc. Это

означает, что во всех случаях замена

(при построении горизонталей) линии1линией2 должна обеспечить заданную

точностьh.

Пусть, например,hc= 5 м,

тогдаh= 2,5 м и

точкиА и В (см. рис. 1.25) выбраны

так, что заданная точность гарантируется.

Если для этого участка местности принятьhc= 1 м (т.е.h= 0,5

м), то для обеспечения такой более высокой

точности потребуются дополнительные

точкиС,D,E.

Рис. 1.26. Схема

интерполирования при построении

горизонталей

При

съемке рельефа характерные точки (А,

В или

ACD и

т.д.) выбирают там, где уклон ската меняет

величину или направление. Чем меньше

hc

(чем крупнее масштаб), тем больше требуется

принимать характерных точек рельефа.

После нанесения характерных точек с

известными отметками на лист бумаги

отыскание местоположения точек,

принадлежащих определенной горизонтали,

производят интерполированием:

аналитически, графически или на глаз.

При любом способе интерполирования

необходимо определить величину трех

различных отрезков (рис. 1.26): dA;

d;

dB.

Пусть имеем

на плане две соседние точки А

и В.

Их отметки

таковы, что при данной hc

между этими точками пройдут три

горизонтали с отметками H1,

H2,

H3.

Отрезки

dA;d;dBопределяются интерполированием.

1.

Горизонтали – замкнутые линии (могут

выходить за рамку данного плана и

замыкаться за его пределами).

2.

Горизонтали не пересекаются. Исключение

– нависающие (обратные) скаты.

3. Чем

меньше заложение горизонталей dпри

одинаковомhc,тем круче

скат. Линия, образованная наименьшимиd, соответствует направлению

наибольшей крутизны.

Рельеф

в общем случае разделяют на три вида:

равнинный – превышения до 30 м; холмистый

– превышения до 200 м; горный – превышения

более 200 м.

В каждом

виде рельефа выделяют пять основных

форм: возвышенность, котловину, хребет,

лощину и седловину (рис. 1.23).

1.

Возвышенность (гора – высота более 200

м, холм – менее 200 м). Элементы данной

формы рельефа: вершина, скаты, подошва.

2.

Котловина – замкнутое углубление.

Элементы – дно, скаты, бровка.

3. Хребет

– вытянутая возвышенность. Элементы –

скаты, гребень хребта. Линия, идущая по

гребню, называется водоразделом.

4. Лощина

– вытянутое углубление. Элементы –

скаты, водосливная линия (тальвег,

водоток); широкая лощина называется

долиной, узкая – ущельем или оврагом.

5.

Седловина (перевал) – пониженная часть

местности между двумя соседними

возвышенностями с расходящимися в

противоположные стороны лощинами.

Все

формы рельефа образуются из сочетания

наклонных поверхностей – скатов.

Крутизна ската оценивается или углом

наклона (в градусной мере), или величиной

уклона i.Уклоном линии

называется тангенс угла наклона линии

к горизонту: i

= tg

= h/d (рис.

1.24), где h –

превышение; d

– горизонтальное

проложение линии. Угол наклона линии и

уклон линии могут быть положительными

(+;

+i)

или отрицательными (–;

–i).

Для

построения горизонталей существуют

различные способы. Но при использовании

любого из них следуют единому принципу:

на участке между двумя соседними

характерными точками А

и

В (рис. 1.25)

линия реальной физической поверхности

1

заменяется условным прямолинейным

отрезком 2.

После такой

замены становится возможным применение

линейной интерполяции при определении

на плане точек, принадлежащих конкретной

горизонтали.

Рис. 1.23. Формы

рельефа

Рис. | Рис. |

Замена

реальной линии 1условной2 должна

осуществляться таким образом, чтобы

обеспечивалась необходимая точность

изображения рельефа при заданной высоте

сеченияhc. Требуемая

точностьh во

всех случаях задается как частьhc,

например:h=1/2hc. Это

означает, что во всех случаях замена

(при построении горизонталей) линии1линией2 должна обеспечить заданную

точностьh.

Пусть, например,hc= 5 м,

тогдаh= 2,5 м и

точкиА и В (см. рис. 1.25) выбраны

так, что заданная точность гарантируется.

Если для этого участка местности принятьhc= 1 м (т.е.h= 0,5

м), то для обеспечения такой более высокой

точности потребуются дополнительные

точкиС,D,E.

Рис. 1.26. Схема

интерполирования при построении

горизонталей

При

съемке рельефа характерные точки (А,

В или

ACD и

т.д.) выбирают там, где уклон ската меняет

величину или направление. Чем меньше

hc

(чем крупнее масштаб), тем больше требуется

принимать характерных точек рельефа.

После нанесения характерных точек с

известными отметками на лист бумаги

отыскание местоположения точек,

принадлежащих определенной горизонтали,

производят интерполированием:

аналитически, графически или на глаз.

При любом способе интерполирования

необходимо определить величину трех

различных отрезков (рис. 1.26): dA;

d;

dB.

Пусть имеем

на плане две соседние точки А

и В.

Их отметки

таковы, что при данной hc

между этими точками пройдут три

горизонтали с отметками H1,

H2,

H3.

Отрезки

dA;d;dBопределяются интерполированием.

Рельеф — совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития.

К основным формам рельефа относятся:

Гора – это возвышающаяся над окружающей местностью конусообразная форма рельефа. Наивысшая точка её называется вершиной. Вершина может быть острой – пик, или в виде площадки – плато. Боковая поверхность состоит из скатов. Линия слияния скатов с окружающей местностью называется подошвой или основанием горы.

Котловина – форма рельефа, противоположная горе, представляющая собой замкнутое углубление. Самая низкая точка её – дно. Боковая поверхность состоит из скатов; линия их слияния с окружающей местностью называется бровкой.

Хребет – это возвышенность, вытянутая и постоянно понижающаяся в каком – либо направлении. У хребта два склона; в верхней части хребта они сливаются, образуя водораздельную линию, или водораздел.

Лощина – форма рельефа, противоположная хребту и представляющая вытянутое в каком – либо направлении и открытое с одного конца постоянно понижающееся углубление. Два ската лощины; сливаясь между собой в самой низкой части её образуют водосливную линию или тальвег, по которой стекает вода, попадающая на скаты. Разновидностями лощины являются долина и овраг: первая является широкой лощиной с пологими задернованными скатами, вторая – узкая лощина с крутыми обнаженными скатами. Долина часто бывает ложем реки или ручья.

Седловина – это место, которое образуется при слиянии скатов двух соседних гор. Иногда седловина является местом слияния водоразделов двух хребтов.

Рельеф местности на планах и картах изображают различными способами (штриховкой, пунктиром, цветной пластикой), но чаще всего с помощью горизонталей (изогипсов), числовых отметок и условных знаков.

Горизонталь — кривая линия, соединяющая все точки местности с равными отметками.

Свойства горизонталей:

1. Все точки местности, лежащие на горизонтали, имеют равные отметки.

2. Горизонтали не могут пересекаться на плане, поскольку они лежат на разных высотах. Исключения возможны в горных районах, когда горизонталями изображают нависший утес.

3. Горизонтали являются непрерывными линиями. Горизонтали, прерванные у рамки плана, замыкаются за пределами плана.

4. Разность высот смежных горизонталей называется высотой сечения рельефа и обозначается буквой h.

Высота сечения рельефа в пределах плана или карты строго постоянна. Её выбор зависит от характера рельефа, масштаба и назначения карты или плана. Для определения высоты сечения рельефа иногда пользуются формулой

h = 0,2 мм · М,

где М – знаменатель масштаба.

Такая высота сечения рельефа называется нормальной.

5. Расстояние между соседними горизонталями на плане или карте называется заложением ската или склона. Заложение есть любое расстояние между соседними горизонталями, оно характеризует крутизну ската местности и обозначается d.

Вертикальный угол, образованный направлением ската с плоскостью горизонта и выраженный в угловой мере, называется углом наклона ската ν (рис. 31). Чем больше угол наклона, тем круче скат.

Рис. 31. Определение уклона и угла наклона ската

Другой характеристикой крутизны служит уклон i. Уклоном линии местности называют отношение превышения к горизонтальному проложению. Из формулы следует (рис. 31), что уклон безразмерная величина. Его выражают в сотых долях (%) или тысячных долях – промиллях (‰).

Если угол наклона ската до 45°, то он изображается горизонталями, если его крутизна более 45°, то рельеф обозначают специальными знаками.

Выразить основными горизонталями все формы и детали рельефа не всегда возможно. Для отображения характерных форм и деталей рельефа (перегибов скатов, вершин, седловин и т.п.), а также для изображения рельефа равнинных участков, когда заложения между основными горизонталями очень велики (более 3…4 см на карте), используют дополнительные сечения (АВ и СД на рисунке 5) посредине между основными сечениями. Соответствующие этим сечениям горизонтали называются дополнительными или полугоризонталями. Они изображаются в виде прерывистых линий только в тех местах, где им необходимо выразить какие-либо формы и детали рельефа, не выражающиеся основными горизонталями. При изображении дополнительными горизонталями вершин и седловин обязательно показывают ответные дополнительные горизонтали на противоположных склонах. Данная горизонталь проводиться толщиной 0,1 мм. Расстояние между штрихами – 1 мм.

Для изображения отдельных деталей рельефа (блюдец в степных районах, западин, отдельных небольших высот и бугров на плоскоравнинной местности), которые не передаются основными или дополнительными горизонталями, применяются вспомогательные горизонтали. Они проводятся на произвольной высоте таким образом, чтобы лучше передать данную форму рельефа. Вычерчивают вспомогательные горизонтали, как и дополнительные, прерывистыми линиями, но с более короткими звеньями. Ответные вспомогательные горизонтали на противоположных склонах не проводят. Вспомогательная горизонталь проводится на 1/4 высоты.

Горизонтали проводят через обозначения всех объектов без разрыва, за исключением обозначений дорог, рек и каналов, изображаемых в две линии, промоин и оврагов шириной менее 3 мм в масштабе карты, выемок, ям и карьеров, а также внемасштабных условных знаков. Способ изображения рельефа горизонталями позволяет правильно не только отображать формы рельефа, но и определять высоты отдельных точек земной поверхности по высоте сечения рельефа и крутизне скатов.

Небольшие черточками, которые ставятся перпендикулярно горизонталям, по направлению ската (в сторону стока воды). Эти черточки называются бергштрихи.