Какими физическими свойствами обладают щелочноземельные металлы

Щёлочноземельные металлы получили свое название за счет своих оксидов, которые сообщают воде щелочные реакции. Изучая химию, очень часто приходится взаимодействовать со сложными и непонятными названиями. Но если разобраться и понять что к чему, то изучать предмет легко и интересно.

Однако при написании формул стоит быть внимательным, не забывая про коэффициенты и признаки реакций.

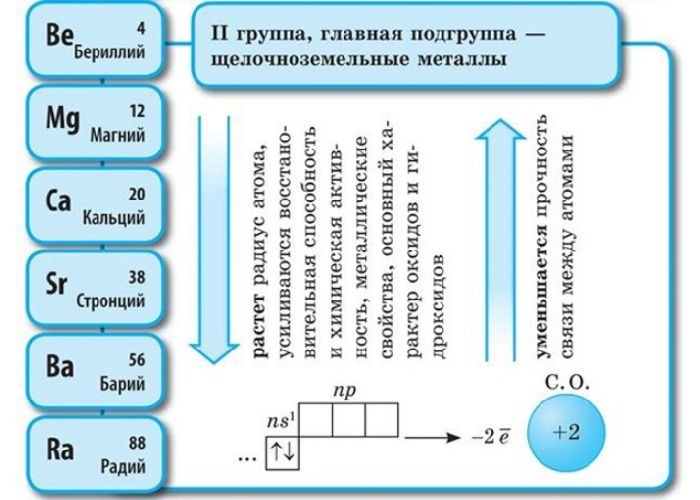

Положение в периодической системе Менделеева

Щелочноземельные металлы – это химические элементы второй группы периодической системы химических элементов таблицы Менделеева:

бериллий Be;

магний Mg;

кальций Ca;

стронций Sr;

барий Ba;

радий Ra.

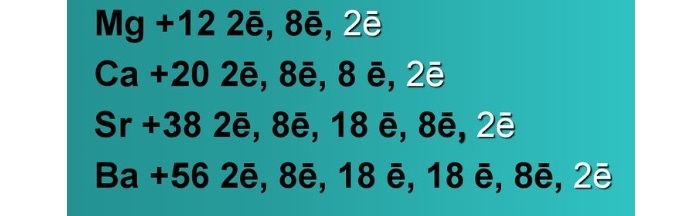

Электронное строение и закономерности изменения свойств

Атомы данных металлов на внешнем энергетическом уровне имеют 2 s-электрона. Отсюда следует, что максимальная степень окисления +2.

Также могут иметь нулевую степень окисления, но не отрицательную, так как металлы не могут иметь данную степень.

Общая конфигурация внешнего энергетического уровня nS2:

В периоде от Be до Ra металлические свойства, восстановительные, электроотрицательные увеличиваются, а неметаллические, окислительные свойства и радиус атома уменьшается.

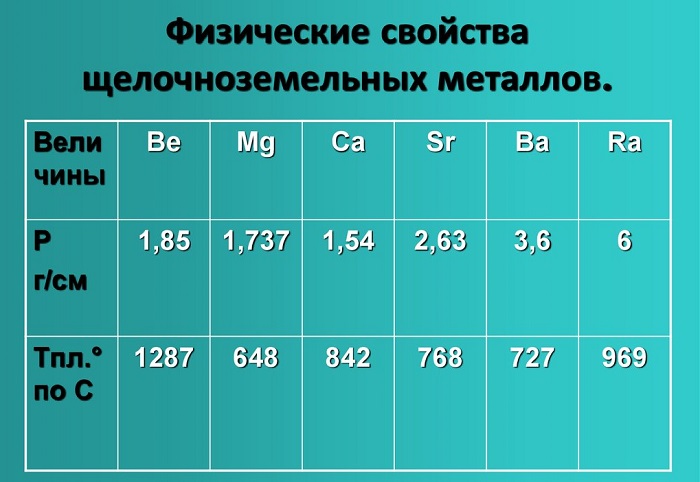

Физические свойства щелочноземельных металлов

Физические свойства данной группы имеют следующие характеристики: светло-серый — темно-серый цвет, твердые вещества, не растворимые и нелетучие, без запаха, тепло-электропроводимые, имеют характерный металлический блеск.

Показатели плотности и температуры плавления представлены в таблице:

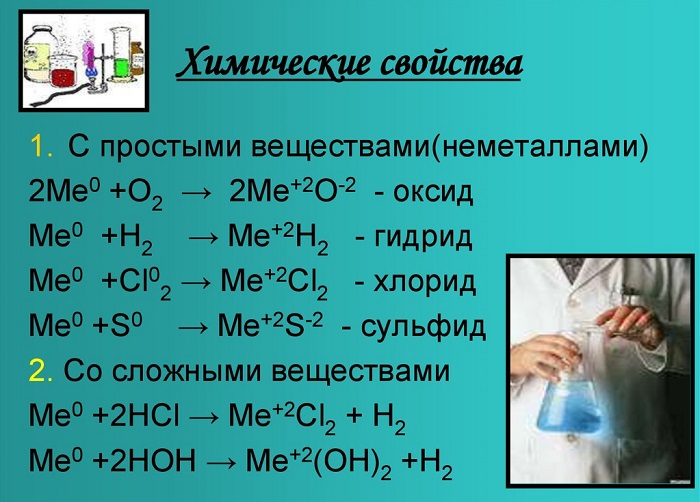

Химические свойства

Оксиды и гидроксиды щёлочноземельных металлов усиливают основные свойства при движении вниз по второй группе. Следовательно, бериллий имеет меньшие основные свойства, чем радий.

Эти вещества взаимодействуют с любыми растворами кислот от сильной до слабой, а также с образованием солей, образуя белый осадок.

4Ca + 5H2SO4 (конц) = 4CaSO4 + H2S + 4H2O.

С кислородом образуют реакцию горения и оксид:

2Mg + O2 = 2MgO.

Металлы, стоящие в главной подгруппе второй группы (кроме бериллия) реагируют с водой. При проведении данных реакций выделяется водород (H2):

Mg + 2H2O = Mg(OH)2

+ H2,

Вa + 2H2O = Вa(OH)2

+ H2.

Также реагируют с неметаллами:

Bа + Cl2 = BаCl2

— хлорид бериллия;

Ca + Br2 = CaBr2

— бромид кальция;

Sr + H2 = SrH2

— гидрид стронция.

Химические свойства щелочноземельных металлов показаны на картинке:

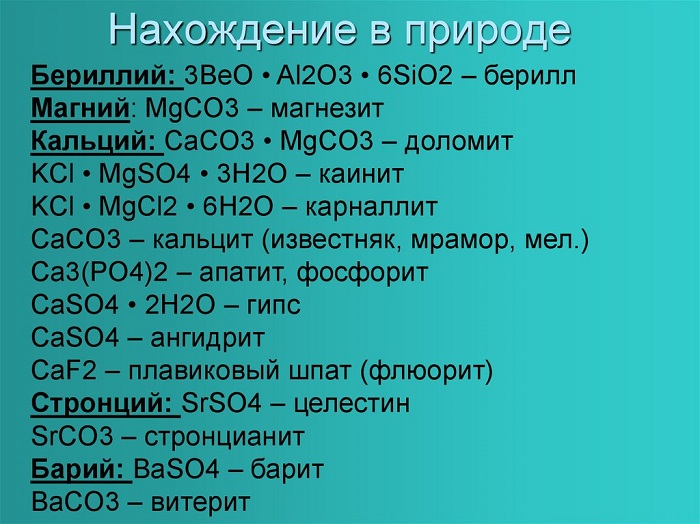

Нахождение в природе

Все металлы данного типа встречаются на земле, но не в чистом виде. Часто они представлены в виде минеральных солей. Самый распространённый считается кальций, магний немного уступает, затем идет барий и стронций.

Бериллий и радий являются самыми редкими, однако последний металл в больших количествах находится в урановых рудах.

Способ получения

Магний, кальций и стронций получают электролизом расплавов солей.

Барий получают с помощью восстановления оксида.

При нагревании фторида бария получают сам металл.

Качественные реакции

Одна из качественных реакций-окрашивание пламени.

Список возможных цветов пламени при нагревании данных элементов:

Ca — темно-оранжевый;

Sr — насыщенный красный;

Ba — светло-зеленый или классический зеленый.

Металлы данного типа при взаимодействии с щелочами, оксидами или растворами солей выпадают в белый осадок.

Применение щелочноземельных металлов

Бериллий из-за своей прочности добавляют в различные сплавы металлов, также препятствует коррозии. Используется в изготовлении рентгеновских аппаратов.

Магний и кальций активно использует для лекарственных средств, поскольку данные металлы играют большую роль в жизнедеятельности организма. Также в медицине используют радий, но для облучения кожи и злокачественных образований.

Стронций и барий добавляют в различный сплавы, которые работают в агрессивной среде и имеют сверхсильную проводимость.

Данные металлы играют огромную роль в жизни человека, выполняют различные функции и имеют ряд определенных свойств. Они содержатся в земной коре, поэтому довольно широко используются. Однако это не говорит о том, что их нужно расходовать безгранично.

К семейству щёлочноземельных элементов относят кальций, стронций, барий и радий. Д. И. Менделеев включал в это семейство и магний. Щёлочноземельными элементы именуются по той причине, что их гидроксиды, подобно гидроксидам щелочных металлов, растворимы в воде, т. е. являются щелочами. «…Земельными же они названы потому, что в природе они встречаются в состоянии соединений, образующих нерастворимую массу земли, и сами в виде окисей RO имеют землистый вид», — пояснял Менделеев в «Основах химии».

К семейству щёлочноземельных элементов относят кальций, стронций, барий и радий. Д. И. Менделеев включал в это семейство и магний. Щёлочноземельными элементы именуются по той причине, что их гидроксиды, подобно гидроксидам щелочных металлов, растворимы в воде, т. е. являются щелочами. «…Земельными же они названы потому, что в природе они встречаются в состоянии соединений, образующих нерастворимую массу земли, и сами в виде окисей RO имеют землистый вид», — пояснял Менделеев в «Основах химии».

Общая характеристика элементов II а группы

•Металлы главной подгруппы II группы имеют электронную конфигурацию внешнего энергетического уровня ns², и являются s-элементами.

• Легко отдают два валентных электрона, и во всех соединениях имеют степень окисления +2

• Сильные восстановители

•Активность металлов и их восстановительная способность увеличивается в ряду: Be–Mg–Ca–Sr–Ba

• К щёлочноземельным металлам относят только кальций, стронций, барий и радий, реже магний

• Бериллий по большинству свойств ближе к алюминию

Физические свойства простых веществ

Щелочноземельные металлы (по сравнению со щелочными металлами) обладают более высокими t°пл. и t°кип., потенциалами ионизации, плотностями и твердостью.

Химические свойства щелочноземельных металлов + Be

1. Реакция с водой.

В обычных условиях поверхность Be и Mg покрыты инертной оксидной пленкой, поэтому они устойчивы по отношению к воде. В отличие от них Ca, Sr и Ba растворяются в воде с образованием щелочей:

Mg + 2H2O –t°→ Mg(OH)2 + H2↑

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑

2. Реакция с кислородом.

Все металлы образуют оксиды RO, барий-пероксид – BaO2:

2Mg + O2 → 2MgO

Ba + O2 → BaO2

3. С другими неметаллами образуют бинарные соединения:

Be + Cl2 → BeCl2 (галогениды)

Ba + S → BaS (сульфиды)

3Mg + N2 → Mg3N2 (нитриды)

Ca + H2 → CaH2 (гидриды)

Ca + 2C → CaC2 (карбиды)

3Ba + 2P → Ba3P2 (фосфиды)

Бериллий и магний сравнительно медленно реагируют с неметаллами.

4. Все щелочноземельные металлы растворяются в кислотах:

Ca + 2HCl → CaCl2 + H2

Mg + H2SO4(разб.) → MgSO4 + H2

5. Бериллий растворяется в водных растворах щелочей:

Be + 2NaOH + 2H2O → Na2[Be(OH)4] + H2

6. Летучие соединения щёлочноземельных металлов придают пламени характерный цвет:

соединения кальция — кирпично-красный, стронция — карминово-красный, а бария — желтовато-зелёный.

Бериллий, также как и литий, относится к числу s-элементов. Четвертый электрон, появляющийся в атоме Be, помещается на 2s-орбитали. Энергия ионизации бериллия выше, чем у лития, из-за большего заряда ядра. В сильных основаниях он образует ион-бериллат ВеО2-2. Следовательно, бериллий ‑ металл, но его соединения обладают амфотерностью. Бериллий, хотя и металл, но значительно менее электроположительный, по сравнению с литием.

Бериллий, также как и литий, относится к числу s-элементов. Четвертый электрон, появляющийся в атоме Be, помещается на 2s-орбитали. Энергия ионизации бериллия выше, чем у лития, из-за большего заряда ядра. В сильных основаниях он образует ион-бериллат ВеО2-2. Следовательно, бериллий ‑ металл, но его соединения обладают амфотерностью. Бериллий, хотя и металл, но значительно менее электроположительный, по сравнению с литием.

Высокой энергией ионизации атома бериллий заметно отличается от остальных элементов ПА-подгруппы (магния и щелочноземельных металлов). Его химия во многом сходна с химией алюминия (диагональное сходство). Таким образом, это элемент с наличием у его соединений амфотерных качеств, среди которых преобладают все же основные.

Электронная конфигурация Mg: 1s22s22p63s2 по сравнению с натрием имеет одну существенную особенность: двенадцатый электрон помещается на 2s-орбитали, где уже имеется 1е—.

Ионы магния и кальция ‑ незаменимые элементы жизнедеятельности любой клетки. Их соотношение в организме должно быть строго определённым. Ионы магния участвуют в деятельности ферментов (например, карбоксилазы), кальция – в построении скелета и обмена веществ. Повышение содержания кальция улучшает усвоение пищи. Кальций возбуждает и регулирует работу сердца. Его избыток резко усиливает деятельность сердца. Магний играет отчасти роль антагониста кальция. Введение ионов Mg2+ под кожу вызывает наркоз без периода возбуждения, паралич мышц, нервов и сердца. Попадая в рану в форме металла, он вызывает долго незаживающие гнойные процессы. Оксид магния в лёгких вызывает так называемую литейную лихорадку. Частый контакт поверхности кожи с его соединениями приводит к дерматитам. Самые широко используемые в медицине соли кальция: сульфат СаSO4 и хлорид CaCL2. Первый используется для гипсовых повязок, а второй применяется для внутривенных вливаний и как внутреннее средство. Он помогает бороться с отёками, воспалениями, аллергией, снимает спазмы сердечно-сосудистой системы, улучшает свертываемость крови.

Все соединения бария, кроме BaSO4, ядовиты. Вызывают менегоэнцефалит с поражением мозжечка, поражение гладких сердечных мышц, паралич, а в больших дозах – дегенеративные изменения печени. В малых же дозах соединения бария стимулируют деятельность костного мозга.

При введении в желудок соединений стронция наступает его расстройство, паралич, рвота; поражения по признакам сходны с поражениями от солей бария, но соли стронция менее токсичны. Особую тревогу вызывает появление в организме радиоактивного изотопа стронция 90Sr. Он исключительно медленно выводится из организма, а его большой период полураспада и, следовательно, длительность действия могут служить причиной лучевой болезни.

Радий опасен для организма своим излучением и огромным периодом полураспада (Т1/2 = 1617 лет). Первоначально после открытия и получения солей радия в более или менее чистом виде его стали использовать довольно широко для рентгеноскопии, лечения опухолей и некоторых тяжёлых заболеваний. Теперь с появлением других более доступных и дешевых материалов применение радия в медицине практически прекратилось. В некоторых случаях его используют для получения радона и как добавку в минеральные удобрения.

В атоме кальция завершается заполнение 4s-орбитали. Вместе с калием он образует пару s-элементов четвертого периода. Гидроксид кальция ‑ довольно сильное основание. У кальция — наименее активного из всех щелочноземельных металлов — характер связи в соединениях ионный.

По своим характеристикам стронций занимает промежуточное положение между кальцием и барием.

Свойства бария наиболее близки к свойствам щелочных металлов.

Бериллий и магний широко используют в сплавах. Бериллиевые бронзы – упругие сплавы меди с 0,5-3% бериллия; в авиационных сплавах (плотность 1,8) содержится 85-90% магния («электрон»). Бериллий отличается от остальных металлов IIА группы – не реагирует с водородом и водой, зато растворяется в щелочах, поскольку образует амфотерный гидроксид:

Be+H2O+2NaOH=Na2[Be(OH)4]+H2.

Магний активно реагирует с азотом:

3 Mg + N2 = Mg3N2 .

В таблице приведена растворимость гидроксидов элементов II группы.

| Растворимость, моль/л (200С) | Растворимость, г/л | |

| Be(OH)2 Mg(OH)2 Ca(OH)2 Sr(OH)2 Ba(OH)2 | 8∙10-6 5∙10-4 2∙10-2 7∙10-2 2∙10-1 | 3,4∙10-4 2,9∙10-2 1,5 8,5 34,2 |

Традиционная техническая проблема – жесткость воды, связанная с наличием в ней ионов Mg2+ и Ca2+ . Из гидрокарбонатов и сульфатов на стенках нагревательных котлов и труб с горячей водой оседают карбонаты магния и кальция и сульфат кальция. Особенно мешают они работе лабораторных дистилляторов.

S-элементы в живом организме выполняют важную биологическую функцию. В таблице приведено их содержание.

Содержание S-элементов в организме человека

| Элемент | Содержание, % |

| Li Na K Rb Cs Be Mg Ca Sr Ba | 10-4 0,08 0,23 10-5 10-4 10-7 0,027 1,4 10-3 10-5 |

Во внеклеточной жидкости содержится в 5 раз больше ионов натрия, чем внутри клеток. Изотонический раствор («физиологическая жидкость») содержит 0,9% хлорида натрия, его применяют для инъекций, промывания ран и глаз и т. п. Гипертонические растворы (3-10% хлорида натрия) используют как примочки при лечении гнойных ран («вытягивание» гноя). 98% ионов калия в организме находится внутри клеток и только 2% во внеклеточной жидкости. В день человеку нужно 2,5-5 г калия. В 100 г кураги содержится до 2 г калия. В 100 г жареной картошки – до 0,5 г калия. Во внутриклеточных ферментативных реакциях АТФ и АДФ участвуют в виде магниевых комплексов.

Ежедневно человеку требуется 300-400 мг магния. Он попадает в организм с хлебом (90 мг магния на 100 г хлеба), крупой (в 100 г овсяной крупы до 115 мг магния), орехами (до 230 мг магния на 100 г орехов). Кроме построения костей и зубов на основе гидроксилапатита Ca10(PO4)6(OH)2 , катионы кальция активно участвуют в свертывании крови, передаче нервных импульсов, сокращении мышц. В сутки взрослому человеку нужно потреблять около 1 г кальция. В 100 г твердых сыров содержится 750 мг кальция; в 100 г молока – 120 мг кальция; в 100 г капусты – до 50 мг.

К щелочноземельным металлам относятся металлы IIA группы Периодической системы Д.И. Менделеева – кальций (Ca), стронций (Sr), барий (Ba) и радий (Ra). Кроме них в главную подгруппу II группы входят бериллий (Be) и магний (Mg). На внешнем энергетическом уровне щелочноземельных металлов находится два валентных электрона. Электронная конфигурация внешнего энергетического уровня щелочноземельных металлов – ns2. В своих соединениях они проявляют

единственную степень окисления равную +2. В ОВР являются восстановителями, т.е. отдают электрон.

С увеличением заряда ядра атомов элементов, входящих в группу щелочноземельных металлов, энергия ионизации атомов уменьшается, а радиусы атомов и ионов увеличиваются, металлические признаки химических элементов усиливаются.

Физические свойства щелочноземельных металлов

В свободном состоянии Be – металл серо-стального цвета, обладающий плотной гексагональной кристаллической решеткой, достаточно твердый и хрупкий. На воздухе Be покрывается оксидной пленкой, что придает ему матовый оттенок и снижает его химическую активность.

Магний в виде простого вещества представляет собой белый металл, который, также, как и Be, при нахождении на воздухе приобретает матовый оттенок за счет образующейся оксидной пленки. Mg мягче и пластичнее бериллия. Кристаллическая решетка Mg – гексагональная.

Ca, Ba и Sr в свободном виде – серебристо-белые металлы. При нахождении на воздухе мгновенно покрываются желтоватой пленкой, которая представляет собой продукты их взаимодействия с составными частями воздуха. Кальций – достаточно твердый металл, Ba и Sr – мягче.

Ca и Sr имею кубическую гранецентрированную кристаллическую решетку, барий – кубическую объемоцентрированную кристаллическую решетку.

Все щелочноземельные металлы характеризуются наличием металлического типа химической связи, что обуславливает их высокую тепло- и электропроводность. Температуры кипения и плавления щелочноземельных металлов выше, чем щелочных металлов.

Получение щелочноземельных металлов

Получение Be осуществляют по реакции восстановления его фторида. Реакция протекает при нагревании:

BeF2 + Mg = Be + MgF2

Магний, кальций и стронций получают электролизом расплавов солей, чаще всего – хлоридов:

CaCl2 = Ca + Cl2↑

Причем, при получении Mg электролизом расплава дихлорида для понижения температуры плавления в реакционную смесь добавляют NaCl.

Для получения Mg в промышленности используют металло- и углетермические методы:

2(CaO×MgO) (доломит) + Si = Ca2SiO4 + Mg

Основной способ получения Ba – восстановление оксида:

3BaO + 2Al = 3Ba + Al2O3

Химические свойства щелочноземельных металлов

Поскольку в н.у. поверхность Be и Mg покрыта оксидной пленкой – эти металлы инертны по отношению к воде. Ca, Sr и Ba растворяются в воде с образованием гидроксидов, проявляющих сильные основные свойства:

Ba + H2O = Ba(OH)2 + H2↑

Щелочноземельные металлы способны реагировать с кислородом, причем все они, за исключением бария, в результате этого взаимодействия образуют оксиды, барий

– пероксид:

2Ca + O2 = 2CaO

Ba + O2 = BaO2

Оксиды щелочноземельных металлов, за исключением бериллия, проявляют основные свойства, Be – амфотерные свойства.

При нагревании щелочноземельные металлы способны к взаимодействию с неметаллами (галогенами, серой, азотом и др.):

Mg + Br2 =2MgBr

3Sr + N2 = Sr3N2

2Mg + 2C = Mg2C2

Ca +S = CaS

2Ba + 2P = Ba3P2

Ba + H2 = BaH2

Щелочноземельные металлы реагируют с кислотами – растворяются в них:

Ca + 2HCl = CaCl2 + H2↑

Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2↑

Бериллий реагирует с водными растворами щелочей – растворяется в них:

Be + 2NaOH + 2H2O = Na2[Be(OH)4] + H2↑

Качественные реакции

Качественной реакцией на щелочноземельные металлы является окрашивание пламени их катионами: Ca2+ окрашивает пламя в темно-оранжевый цвет, Sr 2+ — в темно-красный, Ba2+ — в светло-зеленый.

Качественной реакцией на катион бария Ba2+ являются анионы SO42-, в результате чего образуется белый осадок сульфата бария

(BaSO4), нерастворимый в неорганических кислотах.

Ba2+ + SO42- = BaSO4↓

Примеры решения задач

Щелочноземельные металлы.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

К щелочноземельным металлам относятся бериллий Be, магний Mg, кальций Ca, стронций Sr, барий Ba, радий Ra.

Щелочноземельные металлы

Строение атомов щелочноземельных металлов

Физические свойства щелочноземельных металлов

Химические свойства щелочноземельных металлов

Щелочноземельные металлы:

Щелочноземельные металлы – это элементы 2-й группы периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева (по устаревшей классификации – элементы главной подгруппы II группы):

– бериллий Be,

– магний Mg,

– кальций Ca,

– стронций Sr,

– барий Ba,

– радий Ra.

Строение атомов щелочноземельных металлов:

Особенность строения атомов щелочноземельных металлов заключается в том, что они содержат два электрона на внешнем энергетическом уровне: их электронная конфигурация ns2. Поэтому щелочноземельные металлы проявляют валентность II и степень окисления +2.

Щелочноземельные металлы относятся к элементам s-семейства.

Так, электронная конфигурация атома бериллия 1s2 2s2. Атом бериллия состоит из положительно заряженного ядра (+4), вокруг которого по двум оболочкам движутся 4 электрона. При этом 2 электрона находятся на внутреннем уровне, а 2 электрона – на внешнем. Поскольку бериллий расположен во втором периоде, оболочек всего две. Первая – внутренняя оболочка представлена s-орбиталью. Вторая – внешняя оболочка также представлена s-орбиталью. На внешнем энергетическом уровне атома бериллия – на 2s-орбитали находятся два спаренных электрона. В свою очередь ядро атома бериллия состоит из 4 протонов и 5 нейтронов.

Радиус атома бериллия составляет 112 пм. Потенциал ионизации атома бериллия равен 9,32 эВ (898,8 кДж/моль). Электроотрицательность атома бериллия равна 1,57 (шкала Полинга).

Электронная конфигурация атома магния 1s2 2s2 2p6 3s2. Атом магния состоит из положительно заряженного ядра (+12), вокруг которого по трем атомным оболочкам движутся 12 электронов. При этом 10 электронов находятся на внутреннем уровне, а 2 электрона – на внешнем. Поскольку магний расположен в третьем периоде, оболочек всего три. Первая – внутренняя оболочка представлена s-орбиталью. Вторая – внутренняя оболочка представлена s- и р-орбиталями. Третья – внешняя оболочка представлена s-орбиталью. На внешнем энергетическом уровне атома магния – на 3s-орбитали находится два спаренных электрона. В свою очередь ядро атома магния состоит из 12 протонов и 12 нейтронов.

Радиус атома магния составляет 160 пм. Потенциал ионизации атома магния равен 7,64 эВ (737,3 кДж/моль). Электроотрицательность атома магния равна 1,31 (шкала Полинга).

Электронная конфигурация атома кальция 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. Атом кальция состоит из положительно заряженного ядра (+19), вокруг которого по четырем оболочкам движутся 20 электронов. При этом 18 электронов находятся на внутреннем уровне, а 2 электрона – на внешнем. Поскольку кальций расположен в четвертом периоде, оболочек всего четыре. Первая – внутренняя оболочка представлена s-орбиталью. Вторая и третья – внутренние оболочки представлена s- и р-орбиталями. Четвертая – внешняя оболочка представлена s-орбиталью. На внешнем энергетическом уровне атома кальция – на 4s-орбитали находится два спаренных электрона. В свою очередь ядро атома кальция состоит из 20 протонов и 20 нейтронов.

Радиус атома кальция составляет 197 пм. Потенциал ионизации атома кальция равен 6,11 эВ (589,4 кДж/моль). Электроотрицательность атома кальция равна 1,00 (шкала Полинга).

Электронная конфигурация атома стронция 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2. Атом стронция состоит из положительно заряженного ядра (+38), вокруг которого по пяти оболочкам движутся 38 электронов. При этом 36 электронов находятся на внутреннем уровне, а 2 электрона – на внешнем. Поскольку стронций расположен в пятом периоде, оболочек всего пять. Первая – внутренняя оболочка представлена s-орбиталью. Вторая и четвертая – внутренние оболочки представлены s- и р-орбиталями. Третья – внутренняя оболочка представлена s-, р- и d-орбиталями. Пятая – внешняя оболочка представлена s-орбиталью. На внешнем энергетическом уровне атома стронция на 5s-орбитали находятся два спаренных электрона. В свою очередь ядро атома стронция состоит из 38 протонов и 50 нейтронов.

Радиус атома стронция составляет 215 пм. Потенциал ионизации атома стронция равен 5,69 эВ (549,0 кДж/моль). Электроотрицательность атома стронция равна 0,95 (шкала Полинга).

Электронная конфигурация атома бария 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2. Атом бария состоит из положительно заряженного ядра (+56), вокруг которого по шести атомным оболочкам движутся 56 электронов. При этом 54 электрона находятся на внутреннем уровне, а 2 электрона – на внешнем. Поскольку барий расположен в шестом периоде, оболочек всего шесть. Первая – внутренняя оболочка представлена s-орбиталью. Вторая – внутренняя оболочка представлена s- и р-орбиталями. Третья и пятая – внутренние оболочки представлена s-, р- и d-орбиталями. Четвертая – внутренняя оболочка представлена s-, р-, d- и f-орбиталями. Шестая – внешняя оболочка представлена s-орбиталью. На внешнем энергетическом уровне атома бария – на 6s-орбитали находится два спаренных электрона. Поэтому барий проявляет валентность II и степень окисления +2. В свою очередь ядро атома бария состоит из 56 протонов и 81 нейтрон.

Радиус атома бария составляет 222 пм. Потенциал ионизации атома бария равен 5,21 эВ (502,5 кДж/моль). Электроотрицательность атома бария равна 0,89 (шкала Полинга).

С увеличением порядкового номера у щелочноземельных металлов увеличиваются радиус атома, способность отдавать валентные электроны и восстановительная активность, уменьшается электроотрицательность и энергия ионизации.

Физические свойства щелочноземельных металлов:

Все щёлочноземельные металлы серые или серебристо-белые, твёрдые при комнатной температуре вещества. В отличие от щелочных металлов, они существенно более твёрдые, и ножом преимущественно не режутся (исключение – стронций).

Общими физическими свойствами щелочноземельных металлов являются: их металлический блеск, ковкость, пластичность, высокая тепло- и электропроводность.

Вместе с тем указанные металлы имеют разные значения температуры плавления, кипения, плотности и другие физические свойства.

При этом с увеличением порядкового номера у щелочноземельных металлов каких-либо закономерностей в изменении физических свойств не проявляется.

Химические свойства щелочноземельных металлов:

Все щелочноземельные металлы обладают высокой химической активностью. Они проявляют высокую химическую активность при взаимодействии с водой, кислородом, галогенами, водородом, оксидами, кислотами, солями и другими соединениями. Поэтому ввиду своей высокой химической активности все щелочноземельные металлы в свободном состоянии в природе не встречаются.

В соединениях щелочноземельные металлы проявляют единственную степень окисления +2 (очень редко +1) и валентность II. Они являются сильными восстановителями.

С увеличением порядкового номера у щелочноземельных металлов усиливаются металлические свойства и ослабевают неметаллические свойства, увеличивается восстановительная способность, возрастает химическая активность.

Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

карта сайта

Коэффициент востребованности

380