Какие свойства проявляют атомы кальция

Кальций — это распространенный элемент, часто встречающийся в природе в виде различных соединений, в основном — солей. Скелет любого организма обязан своим существованием этому веществу. Такой важный элемент заслуживает более пристального внимания, поэтому далее будет дана подробная характеристика химического элемента, рассмотрено строение атома кальция….

Признаки

В природе в чистом виде вещество не встречается, определить физические свойства кальция можно только в лабораторных условиях:

- простое состояние это металл, обладающий твердостью, пластичностью, который легко режется,

- плавится при температуре — 842 С,

- температура кипения — 1482С,

- плотность составляет 1,54 г/см3 при 20,

- модуль упругости — 2600 кгс/мм2,

- предельное значение упругости — 0,4 кгс/мм2,

- твердость по Бринеллю — 20-30 кгс/мм2,

- имеет серебристо-белый оттенок,

- при нагревании загорается, пламя имеет кирпично-красный цвет.

Одной из специфических особенностей является способность изменять свои свойства под давлением. Сначала он теряет металлические качества, проявляя качества полупроводника.

Одной из специфических особенностей является способность изменять свои свойства под давлением. Сначала он теряет металлические качества, проявляя качества полупроводника.

При повышенном давлении металлические свойства возвращаются, элемент приобретает сверхпроводимость. Относится к типу щелочно-земельных металлов.

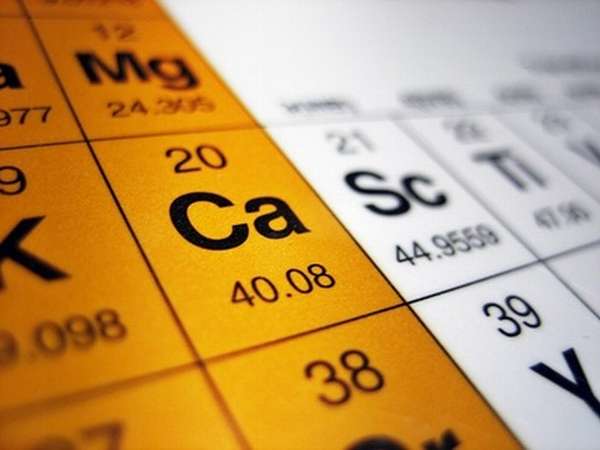

Атомный порядковый номер элемента — 20. Официально принятое обозначение — Ca (по лат. Calcium).

Каковы химические свойства кальция? Элемент обладает повышенной степенью активности, благодаря чему в чистом виде никогда не встречается. Соединения кальция, напротив, встречаются повсеместно — в составе многочисленных горных пород и организмов. На открытом воздухе происходит быстрая реакция с кислородом или углеводородом, отчего на поверхности элемента возникает серый налет.

С кислотами реагирует бурно, иногда происходит воспламенение. Не менее активно протекает реакция с водой, она сопровождается обильным выделением водорода. Образовавшийся раствор дает щелочную реакцию. Высокая химическая активность кальция, его мгновенное окисление на воздухе вынуждают хранить его в плотно закрытой стеклянной таре, покрытым слоем парафина или под слоем керосина.

С кислородом или галогенами соединяется при обычных условиях. С фосфором, водородом, серой, азотом, углеродом и прочими неметаллическими элементами вступает в химическую реакцию при нагревании, а со фтором реакция идет даже на холоде. С водой взаимодействует активно, с холодной — медленнее, с горячей — очень бурно.

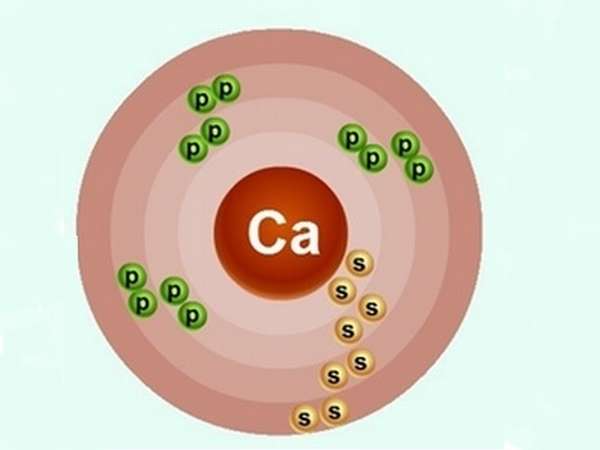

Атомная структура

Рассмотрим строение атома кальция. Ядро несет положительный заряд (+20). Внутри него имеются 20 нейтронов и столько же протонов, вокруг ядра движутся по 4 орбитам 20 электронов, распределенных по 2:8:8:2.

Рассмотрим строение атома кальция. Ядро несет положительный заряд (+20). Внутри него имеются 20 нейтронов и столько же протонов, вокруг ядра движутся по 4 орбитам 20 электронов, распределенных по 2:8:8:2.

Степень окисления кальция равняется +2. На внешнем энергетическом уровне атом содержит 2 спаренных s-электрона, которые он легко отдает при химических реакциях.

Они определяют валентность элемента. Электронное строение атома кальция: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 (коротко 4s2).

Внимание! Моль — это определенное (6,02 · 1023) количество молекул. Моль одного вещества имеет массу, отличающуюся от массы моля другого вещества, поскольку строение молекул и, соответственно, их вес будут разными.

Молярная масса кальция — это отношение массы вещества к числу молей: Формула, по которой рассчитывается масса в молях:

,Где M — молярная масса.

m — масса вещества.

n — количество моль.

Молярная масса кальция составляет 40,08 г/моль.

Каково отличие атомов от ионов

Ионы — это частицы, образованные при удалении или присоединении электронов к атому. Бывают положительно (катион) или отрицательно (анион) заряженными при потере или получении дополнительных электронов. Могут существовать как в составе молекул химических соединений, так и в самостоятельном виде (плазма, газ или жидкость).

Строение атома кальция отличается от иона. Атом представляет собой нейтральную частицу с одинаковым количеством электронов и протонов. В этом заключается основное отличие атома от иона.

Атом кальция отличается от иона своим зарядом и свойствами. Строение атома кальция таково, что на внешней оболочке находятся 2 электрона, которые могут вступать в различные связи. При соединении элемента 2 внешних электрона переходят на орбиты других атомов, превращая нейтральный атом в положительно заряженный ион Ca++. При этом атом имеет восстановительные свойства, а ион — окислительные.

Главные особенности

В таблице Менделеева элемент помещен во II группу 4 периода главной подгруппы (А), и все без исключения элементы этой группы относятся к щелочноземельным металлам, со всеми соответствующими признаками и свойствами.

В таблице Менделеева элемент помещен во II группу 4 периода главной подгруппы (А), и все без исключения элементы этой группы относятся к щелочноземельным металлам, со всеми соответствующими признаками и свойствами.

В отличие от типичных металлов кальций обладает некоторыми специфическими свойствами. Есть основания предположить, что это неметалл.

При определенных условиях, как было сказано выше, под высоким давлением он утрачивает металлические свойства.

Элемент химически активен, поэтому в природе соединения кальция содержатся в виде солей, главным образом, в составе минералов или отложений земной коры. Также большое количество кальция содержится в морской воде, где его доля составляет около 1 г/л. Тело человека содержит около 1-1,5 кг вещества, причем, большая его часть содержится в костях, обеспечивая их прочность.

Наиболее богаты кальцием осадочные породы:

- мел.

- известняк.

- гипс.

- мрамор.

- доломит.

- апатит.

Все внутрипещерные образования, сталактиты и сталагмиты представляют собой карбонат СаС03. Строение атома позволяет ему активно вступать в реакцию с другими веществами, поэтому количество разнообразных соединений весьма велико.

Элемент является щелочноземельным металлом. поскольку, вступая в реакцию он отдает электроны, то является восстановителем и степень окисления кальция в соединениях +2. У простого элемента степень окисления равна нулю, как и у всех металлов, поскольку у них равномерно распределена электронная плотность. В неорганической химии понятие «степень окисления» часто тождественно понятию «валентность».

Сфера использования

Каково применение кальция? Основное направление — металлургия. Он выполняет роль восстановителя при производстве меди, хрома, нержавеющей стали, урана, никеля, тория.

Каково применение кальция? Основное направление — металлургия. Он выполняет роль восстановителя при производстве меди, хрома, нержавеющей стали, урана, никеля, тория.

Для получения редко встречающихся земных элементов металлическую разновидность применяют в металлотермии, причем довольно широко.

Для раскисления стали (удаления кислорода, находящегося в расплаве) используют в составе соединения с алюминием или в качестве отдельного химического элемента.

Кроме того, металлический элемент используется как легирующая добавка, увеличивающая прочность подшипников, ответственных деталей двигателей или летательных аппаратов.

Применяется в нефтеперерабатывающей промышленности для удаления серы, служит для обезвоживания различных органических жидкостей. С его помощью в промышленности производится очистка аргона от азотистых примесей.

Не менее широко используется в медицине, воздействует на многие функции организма, в связи с чем количество элемента постоянно должно пополняться. Кроме того, способствует выводу из организма радионуклидов. Препараты глюконат кальция, хлористый кальций, гипс и другие широко применяются для лечения или профилактики различных заболеваний.

Какую роль играет внутри организма

Имеет важное структурное значение, являясь строительным материалом для твердых покровов, костей, зубов, роговых пластин, копыт животных. Раковины моллюсков практически полностью состоят из кальцинированных соединений. Велика биологическая роль кальция. В организме человека он осуществляет массу функций, участвуя в большинстве жизненно важных процессов:

- регулирует мышечные сокращения, секрецию нейромедиаторов,

- воздействуя на кровеносную систему, регулирует давление,

- принимает активное участие в регулировании свертывания крови и обмена веществ внутри клеток,

- участвует в постоянном обновлении состава костей,

- укрепляет иммунную систему,

- способствует синтезу ферментов и гормонов,

- воздействует на мышцы, регулирует сердечные сокращения,

- влияет на внутриклеточные процессы,

- защищает клетку, регулируя проницаемость мембраны.

Суточное пополнение организма человека кальцием должно составлять не менее 800-1250 мг, предельная норма — 2500 мг/сут.

Важно! Это единственный элемент, способный нормализовать кислотно-щелочной баланс в организме. Преобладание кислоты вызывает активное образование солей, камней в почках, создаст предпосылки к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

Свойства кальция и его соединений

Химия. Элемент кальций

Заключение

Элемент имеет колоссальное значение в области химии, геологии, биологии, играет важнейшую роль в функционировании живых организмов и активно участвует в общих природных процессах.

Ñ. Ò. Æóêîâ Õèìèÿ 8-9 êëàññ

14.1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ýëåìåíòîâ IA è

IIA ãðóïï

IA ãðóïïó âõîäÿò ëèòèé, íàòðèé, êàëèé,

ðóáèäèé è öåçèé. Ýòè ýëåìåíòû íàçûâàþò ùåëî÷íûìè

ýëåìåíòàìè. Â ýòó æå ãðóïïó âõîäèò èñêóññòâåííî

ïîëó÷åííûé ìàëîèçó÷åííûé ðàäèîàêòèâíûé

(íåóñòîé÷èâûé) ýëåìåíò ôðàíöèé. Èíîãäà â IA ãðóïïó

âêëþ÷àþò è âîäîðîä (ñì.ãëàâó 10). Òàêèì

îáðàçîì, â ýòó ãðóïïó âõîäÿò ýëåìåíòû êàæäîãî èç 7

ïåðèîäîâ.

Âî IIA ãðóïïó âõîäÿò áåðèëëèé, ìàãíèé, êàëüöèé,

ñòðîíöèé, áàðèé è ðàäèé. Ïîñëåäíèå ÷åòûðå

ýëåìåíòà èìåþò ãðóïïîâîå íàçâàíèå

ùåëî÷íîçåìåëüíûå ýëåìåíòû.

Ãîâîðÿ î òîì, ñêîëü ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ïðèðîäå

àòîìû òîãî, èëè èíîãî ýëåìåíòà, îáû÷íî óêàçûâàþò

åãî ðàñïðîñòðàíåííîñòü â çåìíîé êîðå. Ïîä çåìíîé

êîðîé ïîíèìàþò àòìîñôåðó, ãèäðîñôåðó è ëèòîñôåðó

íàøåé ïëàíåòû. Òàê, â çåìíîé êîðå íàèáîëåå

ðàñïðîñòðàíåíû ÷åòûðå èç ýòèõ òðèíàäöàòè

ýëåìåíòîâ: Na (w =2,63 %), K (w = 2,41 %), Mg (w = 1,95 %)

è Ca (w = 3,38 %). Îñòàëüíûå âñòðå÷àþòñÿ

çíà÷èòåëüíî ðåæå, à ôðàíöèé âîîáùå íå

âñòðå÷àåòñÿ.

Îðáèòàëüíûå ðàäèóñû àòîìîâ ýòèõ ýëåìåíòîâ (êðîìå

âîäîðîäà) èçìåíÿþòñÿ îò 1,04 À (ó áåðèëëèÿ) äî 2,52 À (ó

öåçèÿ), òî åñòü ó âñåõ àòîìîâ ïðåâûøàþò 1 àíãñòðåì.

Ýòî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî âñå ýòè ýëåìåíòû

ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ýëåìåíòû, îáðàçóþùèå

èñòèííûå ìåòàëëû, à áåðèëëèé ýëåìåíò,

îáðàçóþùèé àìôîòåðíûé ìåòàëë.

Îáùàÿ âàëåíòíàÿ ýëåêòðîííàÿ ôîðìóëà ýëåìåíòîâ IA

ãðóïïû ns1, à ýëåìåíòîâ IIÀ ãðóïïû ns2.

Áîëüøèå ðàçìåðû àòîìîâ è íåçíà÷èòåëüíîå ÷èñëî

âàëåíòíûõ ýëåêòðîíîâ ïðèâîäÿò ê òîìó, ÷òî àòîìû

ýòèõ ýëåìåíòîâ (êðîìå áåðèëëèÿ) ñêëîííû îòäàâàòü

ñâîè âàëåíòíûå ýëåêòðîíû. Íàèáîëåå ëåãêî îòäàþò

ñâîè âàëåíòíûå ýëåêòðîíû àòîìû ýëåìåíòîâ IA

ãðóïïû (ñì. ïðèëîæåíèå 6), ïðè ýòîì èç àòîìîâ

ùåëî÷íûõ ýëåìåíòîâ îáðàçóþòñÿ îäíîçàðÿäíûå

êàòèîíû, à èç àòîìîâ ùåëî÷íîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ

è ìàãíèÿ äâóõçàðÿäíûå êàòèîíû. Ñòåïåíè

îêèñëåíèÿ â ñîåäèíåíèÿõ ó ùåëî÷íûõ ýëåìåíòîâ

ðàâíà +I, à ó ýëåìåíòîâ IIA ãðóïïû +II.

Ïðîñòûå âåùåñòâà, îáðàçóåìûå àòîìàìè ýòèõ

ýëåìåíòîâ, ìåòàëëû. Ëèòèé, íàòðèé, êàëèé,

ðóáèäèé, öåçèé è ôðàíöèé íàçûâàþò ùåëî÷íûìè

ìåòàëëàìè, òàê êàê èõ ãèäðîêñèäû ïðåäñòàâëÿþò

ñîáîé ùåëî÷è. Êàëüöèé, ñòðîíöèé è áàðèé íàçûâàþò

ùåëî÷íîçåìåëüíûìè ìåòàëëàìè. Õèìè÷åñêàÿ

àêòèâíîñòü ýòèõ âåùåñòâ óâåëè÷èâàåòñÿ ïî ìåðå

óâåëè÷åíèÿ àòîìíîãî ðàäèóñà.

Èç õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ýòèõ ìåòàëëîâ íàèáîëåå

âàæíû èõ âîññòàíîâèòåëüíûå ñâîéñòâà. Ùåëî÷íûå

ìåòàëëû ñèëüíåéøèå âîññòàíîâèòåëè. Ìåòàëëû

ýëåìåíòîâ IIA ãðóïïû òàêæå äîâîëüíî ñèëüíûå

âîññòàíîâèòåëè.

Âñå îíè (êðîìå áåðèëëèÿ) ðåàãèðóþò ñ âîäîé (ìàãíèé

ïðè êèïÿ÷åíèè):

2M + 2H2O = 2Maq

+ 2OHaq + H2,

M + 2H2O = M2 + 2OH + H2.

ñëó÷àå ìàãíèÿ, êàëüöèÿ è ñòðîíöèÿ

èç-çà ìàëîé ðàñòâîðèìîñòè îáðàçóþùèõñÿ

ãèäðîêñèäîâ ðåàêöèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ

îáðàçîâàíèåì îñàäêà:

M2 + 2OH = Mg(OH)2

Ùåëî÷íûå ìåòàëëû ðåàãèðóþò ñ

áîëüøèíñòâîì íåìåòàëëîâ:

2M + H2 = 2MH (ïðè íàãðåâàíèè),

4M + O2 = 2M2O (M Li),

2M + Cl2 = 2MCl (ïðè îáû÷íûõ óñëîâèÿõ),

2M + S = M2S (ïðè íàãðåâàíèè).

Èç ùåëî÷íûõ ìåòàëëîâ, ñãîðàÿ â

êèñëîðîäå, îáû÷íûé îêñèä îáðàçóåò òîëüêî ëèòèé.

Îñòàëüíûå ùåëî÷íûå ìåòàëëû îáðàçóþò ïåðîêñèäû (M2O2)

èëè íàäïåðîêñèäû (MO2 ñîåäèíåíèÿ,

ñîäåðæàùèå íàäïåðîêñèä-èîí ñ ôîðìàëüíûì çàðÿäîì

1 å).

Êàê è ùåëî÷íûå ìåòàëëû, ìåòàëëû ýëåìåíòîâ IIA

ãðóïïû ðåàãèðóþò ñî ìíîãèìè íåìåòàëëàìè, íî ïðè

áîëåå æåñòêèõ óñëîâèÿõ:

M + H2 = MH2 (ïðè íàãðåâàíèè; êðîìå

áåðèëëèÿ),

2M + O2 = 2MO (ïðè îáû÷íûõ óñëîâèÿõ; Be è Mg ïðè

íàãðåâàíèè),

M + Cl2 = MCl2 (ïðè îáû÷íûõ óñëîâèÿõ),

M + S = MS (ïðè íàãðåâàíèè).

îòëè÷èå îò ùåëî÷íûõ ìåòàëëîâ ñ êèñëîðîäîì îíè

îáðàçóþò îáû÷íûå îêñèäû.

Ñ êèñëîòàìè ñïîêîéíî ðåàãèðóåò òîëüêî ìàãíèé è

áåðèëëèé, îñòàëüíûå ïðîñòûå âåùåñòâà î÷åíü

áóðíî, ÷àñòî ñî âçðûâîì.

Áåðèëëèé ðåàãèðóåò ñ êîíöåíòðèðîâàííûìè

ðàñòâîðàìè ùåëî÷åé:

Be + 2OH + 2H2O =

[Be(OH)4]2 + H2

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì â ðÿäó

íàïðÿæåíèé ñ ðàñòâîðàìè ñîëåé ðåàãèðóþò òîëüêî

áåðèëëèé è ìàãíèé, îñòàëüíûå ìåòàëëû â ýòîì

ñëó÷àå ðåàãèðóþò ñ âîäîé.

ßâëÿÿñü ñèëüíûìè âîññòàíîâèòåëÿìè, ùåëî÷íûå è

ùåëî÷íîçåìåëüíûå ìåòàëëû âîññòàíàâëèâàþò

ìíîãèå ìåíåå àêòèâíûå ìåòàëëû èç èõ ñîåäèíåíèé,

íàïðèìåð, ïðè íàãðåâàíèè ïðîòåêàþò ðåàêöèè:

4Na + MnO2 = 2Na2O + Mn;

2Ca + SnO2 = 2CaO + Sn.

Îáùèé äëÿ âñåõ ùåëî÷íûõ ìåòàëëîâ è ìåòàëëîâ IIA

ãðóïïû ïðîìûøëåííûé ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ

ýëåêòðîëèç ðàñïëàâîâ ñîëåé.

Êðîìå áåðèëëèÿ îêñèäû âñåõ ðàññìàòðèâàåìûõ

ýëåìåíòîâ îñíîâíûå îêñèäû, à ãèäðîêñèäû

ñèëüíûå îñíîâàíèÿ (ó áåðèëëèÿ ýòè ñîåäèíåíèÿ

àìôîòåðíûå, ãèäðîêñèä ìàãíèÿ ñëàáîå

îñíîâàíèå).

Óñèëåíèå îñíîâíûõ ñâîéñòâ ãèäðîêñèäîâ ñ

óâåëè÷åíèåì ïîðÿäêîâîãî íîìåðà ýëåìåíòà â

ãðóïïå ëåãêî ïðîñëåæèâàåòñÿ â ðÿäó ãèäðîêñèäîâ

ýëåìåíòîâ IIA ãðóïïû. Be(OH)2 àìôîòåðíûé

ãèäðîêñèä, Mg(OH)2 ñëàáîå îñíîâàíèå, Ca(OH)2,

Sr(OH)2 è Ba(OH)2 ñèëüíûå îñíîâàíèÿ, íî ñ

óâåëè÷åíèåì ïîðÿäêîâîãî íîìåðà ðàñòåò èõ

ðàñòâîðèìîñòü, è Ba(OH)2 óæå ìîæíî îòíåñòè ê

ùåëî÷àì.

ÍÀÄÏÅÐÎÊÑÈÄÛ

1.Ñîñòàâüòå ñîêðàùåííûå ýëåêòðîííûå ôîðìóëû è

ýíåðãåòè÷åñêèå äèàãðàììû àòîìîâ ýëåìåíòîâ IA è IIA

ãðóïï. Óêàæèòå âíåøíèå è âàëåíòíûå ýëåêòðîíû.

2.Ïî êàêèì ïðè÷èíàì âîäîðîä ïîìåùàþò â IA ãðóïïó, à

ïî êàêèì â VIIA ãðóïïó?

3.Ñîñòàâüòå óðàâíåíèÿ ðåàêöèé ñëåäóþùèõ âåùåñòâ

ñ èçáûòêîì êèñëîðîäà: Li, Na, K, LiH, NaH, Li3N, Na2C2.

4.Êðèñòàëëû íåêîòîðîãî âåùåñòâà ñîñòîÿò èç

îäíîçàðÿäíûõ èîíîâ. Â ñîñòàâ êàæäîãî èîíà âõîäèò

ïî 18 ýëåêòðîíîâ. Ñîñòàâüòå à) ïðîñòåéøóþ ôîðìóëó

âåùåñòâà; á) ñîêðàùåííûå ýëåêòðîííûå ôîðìóëû

èîíîâ; â) óðàâíåíèå îäíîé èç ðåàêöèé ïîëó÷åíèÿ

ýòîãî âåùåñòâà; ã) äâà óðàâíåíèÿ ðåàêöèé ñ

ó÷àñòèåì ýòîãî âåùåñòâà.

14.2. Íàòðèé è êàëèé

Íàòðèé è êàëèé âàæíåéøèå ùåëî÷íûå

ýëåìåíòû.

Ïðîñòûå âåùåñòâà, îáðàçóåìûå ýòèìè

ýëåìåíòàìè, ìÿãêèå ëåãêîïëàâêèå ñåðåáðèñòûå

ìåòàëëû, ëåãêî ðåæóòñÿ íîæîì, áûñòðî îêèñëÿþòñÿ

íà âîçäóõå. Õðàíÿò èõ ïîä ñëîåì êåðîñèíà.

Òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ íàòðèÿ 98 °Ñ, à êàëèÿ 64 °Ñ.

Îêñèäû ýòèõ ýëåìåíòîâ òèïè÷íûå îñíîâíûå

îêñèäû. Îíè î÷åíü ãèãðîñêîïè÷íû: ïîãëîùàÿ âîäó,

ïðåâðàùàþòñÿ â ãèäðîêñèäû.

Ãèäðîêñèäû íàòðèÿ è êàëèÿ ùåëî÷è. Ýòî

òâåðäûå áåñöâåòíûå êðèñòàëëè÷åñêèå âåùåñòâà,

ïëàâÿùèåñÿ áåç ðàçëîæåíèÿ. Êàê è îêñèäû, îíè

î÷åíü ãèãðîñêîïè÷íû: ïîãëîùàÿ âîäó, ïðåâðàùàþòñÿ

â êîíöåíòðèðîâàííûå ðàñòâîðû. Êàê òâåðäûå

ãèäðîêñèäû, òàê è èõ êîíöåíòðèðîâàííûå ðàñòâîðû

î÷åíü îïàñíûå âåùåñòâà: ïðè ïîïàäàíèè íà êîæó

âûçûâàþò òðóäíîçàæèâàþùèå ÿçâû, âäûõàíèå èõ ïûëè

ïðèâîäèò ê ïîðàæåíèþ äûõàòåëüíûõ ïóòåé.

Ãèäðîêñèä íàòðèÿ (òðèâèàëüíûå íàçâàíèÿ åäêèé

íàòð, êàóñòè÷åñêàÿ ñîäà) îòíîñèòñÿ ê âàæíåéøèì

ïðîäóêòàì õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ñ åãî

ïîìîùüþ ñîçäàåòñÿ ùåëî÷íàÿ ñðåäà âî ìíîãèõ

õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâàõ. Ãèäðîêñèä êàëèÿ

(òðèâèàëüíîå íàçâàíèå «åäêîå êàëè»)

èñïîëüçóþò äëÿ ïðîèçâîäñòâà äðóãèõ ñîåäèíåíèé

êàëèÿ.

Áîëüøèíñòâî ñðåäíèõ ñîëåé íàòðèÿ è êàëèÿ

òåðìè÷åñêè óñòîé÷èâûå âåùåñòâà è ðàçëàãàþòñÿ

òîëüêî ïðè î÷åíü âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ. Ïðè

óìåðåííîì íàãðåâàíèè ðàçëàãàþòñÿ òîëüêî ñîëè

ãàëîãåíñîäåðæàùèõ îêñîêèñëîò, íèòðàòû è

íåêîòîðûå äðóãèå ñîåäèíåíèÿ:

NaClO4 = NaCl + 2O2;

8NaClO3 = 6NaClO4 + 2NaCl;

2NaNO3 = 2NaNO2 + O2;

Na2[Zn(OH)4] = Na2ZnO2 + 2H2O .

Êèñëûå ñîëè ìåíåå óñòîé÷èâû, ïðè

íàãðåâàíèè âñå îíè ðàçëàãàþòñÿ:

2NaHS = Na2S + H2S ;

2NaHSO4 = Na2S2O7 + H2O ;

2NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2;

NaH2PO4 = NaPO3 + H2O ;

Na2HPO4 = Na4P2O7 + H2O .

Îñíîâíûõ ñîëåé ýòè ýëåìåíòû íå

îáðàçóþò.

Èç ñîëåé íàèáîëüøåå çíà÷åíèå èìååò

õëîðèä íàòðèÿ ïîâàðåííàÿ ñîëü. Ýòî íå òîëüêî

íåîáõîäèìàÿ ñîñòàâíàÿ ÷àñòü ïèùè, íî è ñûðüå äëÿ

õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè. Èç íåãî ïîëó÷àþò

ãèäðîêñèä íàòðèÿ, ïèòüåâóþ ñîäó (NaHCO3), ñîäó

(Na2CO3) è ìíîãèå äðóãèå ñîåäèíåíèÿ

íàòðèÿ. Ñîëè êàëèÿ íåîáõîäèìûå ìèíåðàëüíûå

óäîáðåíèÿ.

Ïî÷òè âñå ñîëè íàòðèÿ è êàëèÿ ðàñòâîðèìû, ïîýòîìó

äîñòóïíûõ êà÷åñòâåííûõ ðåàêöèé íà èîíû ýòèõ

ýëåìåíòîâ íå. (Êà÷åñòâåííûìè ðåàêöèÿìè íàçûâàþò

õèìè÷åñêèå ðåàêöèè, ïîçâîëÿþùèå îáíàðóæèòü â

ñîåäèíåíèè àòîìû èëè èîíû êàêîãî-ëèáî

õèìè÷åñêîãî ýëåìåíòà, äîêàçàâ ïðè ýòîì, ÷òî

îáíàðóæåí èìåííî ýòè àòîìû èëè èîíû, à íå

êàêèå-íèáóäü äðóãèå, ïîõîæèå íà íèõ ïî õèìè÷åñêèì

ñâîéñòâàì. Òàêæå íàçûâàþò ðåàêöèè, ïîçâîëÿþùèå

îáíàðóæèòü êàêîå-ëèáî âåùåñòâî â ñìåñè)

Îïðåäåëèòü íàëè÷èå â ñîåäèíåíèè èîíîâ íàòðèÿ èëè

êàëèÿ ìîæíî ïî îêðàøèâàíèþ áåñöâåòíîãî ïëàìåíè

ïðè âíåñåíèè â íåãî èññëåäóåìîãî îáðàçöà: â

ñëó÷àå íàòðèÿ ïëàìÿ îêðàøèâàåòñÿ â æåëòûé öâåò, à

â ñëó÷àå êàëèÿ â ôèîëåòîâûé.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÐÅÀÊÖÈÈ

Ñîñòàâüòå

óðàâíåíèÿ ðåàêöèé, õàðàêòåðèçóþùèõ

õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà à) íàòðèÿ, á) ãèäðîêñèäà

êàëèÿ, â) êàðáîíàòà íàòðèÿ, ã) ãèäðîñóëüôèäà

íàòðèÿ.

Îêðàøèâàíèå ïëàìåíè ñîëÿìè íàòðèÿ è êàëèÿ

14.3. Ìàãíèé è êàëüöèé

Ïðîñòûå âåùåñòâà ìàãíèé è êàëüöèé

ìåòàëëû. Êàëüöèé áûñòðî îêèñëÿåòñÿ íà âîçäóõå, à

ìàãíèé â ýòèõ óñëîâèÿõ çíà÷èòåëüíî óñòîé÷èâåå

îí îêèñëÿåòñÿ ëèøü ñ ïîâåðõíîñòè. Êàëüöèé õðàíÿò

ïîä ñëîåì êåðîñèíà. Òåìïåðàòóðû ïëàâëåíèÿ ìàãíèÿ

è êàëüöèÿ 650 è 851 °Ñ ñîîòâåòñòâåííî. Ìàãíèé è

êàëüöèé çíà÷èòåëüíî áîëåå òâåðäûå âåùåñòâà, ÷åì

ùåëî÷íûå ìåòàëëû. Íåâûñîêàÿ ïëîòíîñòü ìàãíèÿ (1,74

ã/ñì3) ïðè çíà÷èòåëüíîé ïðî÷íîñòè äàåò

âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü åãî ñïëàâû â

àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè.

È ìàãíèé, è êàëüöèé ñèëüíûå âîññòàíîâèòåëè

(îñîáåííî ïðè íàãðåâàíèè). Èõ ÷àñòî èñïîëüçóþò

äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ äðóãèõ, ìåíåå àêòèâíûõ,

ìåòàëëîâ èç èõ îêñèäîâ (ìàãíèé â ëàáîðàòîðèè, à

êàëüöèé â ïðîìûøëåííîñòè).

Ìàãíèé è êàëüöèé îäíè èç íåìíîãèõ ìåòàëëîâ

ðåàãèðóþùèõ ñ àçîòîì. Ïðè íàãðåâàíèè îíè

îáðàçóåò ñ íèì íèòðèäû Mg3N2 è Ca3N2.

Ïîýòîìó, ñãîðàÿ íà âîçäóõå, ìàãíèé è êàëüöèé

ïðåâðàùàþòñÿ â ñìåñü îêñèäîâ ñ íèòðèäàìè.

Êàëüöèé ëåãêî ðåàãèðóåò ñ âîäîé, à ìàãíèé

òîëüêî ïðè êèïÿ÷åíèè.  îáîèõ ñëó÷àÿõ âûäåëÿåòñÿ

âîäîðîä è îáðàçóþòñÿ ìàëîðàñòâîðèìûå

ãèäðîêñèäû.

Îêñèäû ìàãíèÿ è êàëüöèÿ èîííûå âåùåñòâà; ïî

õèìè÷åñêîìó ïîâåäåíèþ îíè îñíîâíûå îêñèäû.

Îêñèä ìàãíèÿ ñ âîäîé íå ðåàãèðóåò, à îêñèä

êàëüöèÿ (òðèâèàëüíîå íàçâàíèå «íåãàøåíàÿ

èçâåñòü») ðåàãèðóåò áóðíî ñ âûäåëåíèåì

òåïëîòû. Îáðàçóþùèéñÿ ãèäðîêñèä êàëüöèÿ â

ïðîìûøëåííîñòè íàçûâàþò «ãàøåíîé èçâåñòüþ».

Ãèäðîêñèä ìàãíèÿ íåðàñòâîðèì â âîäå, òåì íå

ìåíåå îí ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì. Ãèäðîêñèä êàëüöèÿ

çàìåòíî ðàñòâîðèì â âîäå; åãî íàñûùåííûé ðàñòâîð

íàçûâàþò «èçâåñòêîâîé âîäîé», ýòî ùåëî÷íîé

ðàñòâîð (èçìåíÿåò îêðàñêó èíäèêàòîðîâ).

Ãèäðîêñèä êàëüöèÿ â ñóõîì, à îñîáåííî âî âëàæíîì

ñîñòîÿíèè ïîãëîùàåò óãëåêèñëûé ãàç èç

îêðóæàþùåãî âîçäóõà è ïðåâðàùàåòñÿ â êàðáîíàò

êàëüöèÿ. Ýòî ñâîéñòâî ãàøåíîé èçâåñòè ìíîãî

âåêîâ èñïîëüçîâàëîñü â ñòðîèòåëüñòâå: ãàøåíàÿ

èçâåñòü êàê îñíîâíîé êîìïîíåíò âõîäèëà â ñîñòàâ

ñòðîèòåëüíûõ èçâåñòêîâûõ ðàñòâîðîâ, â íàñòîÿùåå

âðåìÿ ïî÷òè ïîëíîñòüþ çàìåíåííûõ öåìåíòíûìè. Îáà

ãèäðîêñèäà ïðè óìåðåííîì íàãðåâàíèè, íå ïëàâÿñü,

ðàçëàãàþòñÿ.

Ñîëè ìàãíèÿ è îñîáåííî êàëüöèÿ âõîäÿò â

ñîñòàâ ìíîãèõ ïîðîäîîáðàçóþùèõ ìèíåðàëîâ. Èç

ýòèõ ãîðíûõ ïîðîä íàèáîëåå èçâåñòíû ìåë, ìðàìîð è

èçâåñòíÿê, îñíîâíûì âåùåñòâîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ

êàðáîíàò êàëüöèÿ. Êàðáîíàòû êàëüöèÿ è ìàãíèÿ ïðè

íàãðåâàíèè ðàçëàãàþòñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèå

îêñèäû è óãëåêèñëûé ãàç. Ñ âîäîé, ñîäåðæàùåé

ðàñòâîðåííûé äèîêñèä óãëåðîäà, ýòè êàðáîíàòû

ðåàãèðóþò, îáðàçóÿ ðàñòâîðû ãèäðîêàðáîíàòîâ,

íàïðèìåð:

MCO3 + CO2 + H2O = M2 + 2HCO3.

Ïðè íàãðåâàíèè, è äàæå ïðè ïîïûòêå

âûäåëèòü ãèäðîêàðáîíàòû èç ðàñòâîðà, óäàëÿÿ âîäó

ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå, îíè ðàçëàãàþòñÿ ïî

îáðàòíîé ðåàêöèè:

M2 + 2HCO3 = MCO3+ CO2+ H2O.

Ãèäðàòèðîâàííûé ñóëüôàò êàëüöèÿ CaSO4·2H2O

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áåñöâåòíîå êðèñòàëëè÷åñêîå

âåùåñòâî ìàëîðàñòâîðèìîå â âîäå. Ïðè íàãðåâàíèè

îíî ÷àñòè÷íî îáåçâîæèâàåòñÿ, ïåðåõîäÿ â

êðèñòàëëîãèäðàò ñîñòàâà 2CaSO4·H2O.

Òðèâèàëüíîå íàçâàíèå äâóâîäíîãî ãèäðàòà ãèïñ,

à ïîëóâîäíîãî àëåáàñòð. Ïðè ñìåøèâàíèè

àëåáàñòðà ñ âîäîé îí ãèäðàòèðóåòñÿ, ïðè ýòîì

îáðàçóåòñÿ ïëîòíàÿ òâåðäàÿ ìàññà ãèïñà. Ýòî

ñâîéñòâî àëåáàñòðà èñïîëüçóåòñÿ â ìåäèöèíå

(ãèïñîâûå ïîâÿçêè) è ñòðîèòåëüñòâå (àðìèðîâàííûå

ãèïñîâûå ïåðåãîðîäêè, çàäåëêà äåôåêòîâ).

Ñêóëüïòîðû èñïîëüçóþò àëåáàñòð äëÿ èçãîòîâëåíèÿ

ãèïñîâûõ ìîäåëåé è ôîðì.

Êàðáèä (àöåòèëåíèä) êàëüöèÿ CaC2. Ñòðóêòóðíàÿ

ôîðìóëà (Ca2)(CC).

Ïîëó÷àþò ñïåêàíèåì íåãàøåíîé èçâåñòè ñ óãëåì:

CaO + 3C = CaC2 + CO

Ýòî èîííîå âåùåñòâî íå ÿâëÿåòñÿ ñîëüþ

è ïîëíîñòüþ ãèäðîëèçóåòñÿ âîäîé ñ îáðàçîâàíèåì

àöåòèëåíà, êîòîðûé äîëãîå âðåìÿ è ïîëó÷àëè òàêèì

ñïîñîáîì:

CaC2 + 2H2O = C2H2+ Ca(OH)2.

Ãèäðàòèðîâàííûé èîí ìàãíèÿ [Mg(H2O)6]2 êàòèîííàÿ êèñëîòà (ñì.

ïðèëîæåíèå 13), ïîýòîìó ðàñòâîðèìûå ñîëè ìàãíèÿ

ïîäâåðãàþòñÿ ãèäðîëèçó. Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå

ìàãíèé ìîæåò îáðàçîâûâàòü îñíîâíûå ñîëè,

íàïðèìåð, Mg(OH)Cl. Ãèäðàòèðîâàííûé èîí êàëüöèÿ íå

ÿâëÿåòñÿ êàòèîííîé êèñëîòîé.

Êàëüöèé â ñîåäèíåíèè ìîæåò áûòü îáíàðóæåí ïî

îêðàøèâàíèþ ïëàìåíè. Öâåò ïëàìåíè

îðàíæåâî-êðàñíûé. Êà÷åñòâåííàÿ ðåàêöèÿ íà èîíû Ca2, Sr2 è Ba2, íå

ïîçâîëÿþùàÿ îäíàêî ðàçëè÷èòü ýòè èîíû ìåæäó

ñîáîé îñàæäåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóëüôàòîâ

ðàçáàâëåííûì ðàñòâîðîì ñåðíîé êèñëîòû (èëè ëþáûì

ðàñòâîðîì ñóëüôàòà â êèñëîòíîé ñðåäå):

M2 + SO42 = MSO4.

1.Ïî÷åìó

ìàãíèé è êàëüöèé íå îáðàçóþò îäíîçàðÿäíûõ èîíîâ?

2.Ñîñòàâüòå óðàâíåíèÿ âñåõ ðåàêöèé, ïðèâåäåííûõ

ïàðàãðàôå îïèñàòåëüíî.

3.Ñîñòàâüòå óðàâíåíèÿ ðåàêöèé, õàðàêòåðèçóþùèõ

õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà à) êàëüöèÿ, á) îêñèäà êàëüöèÿ,

â) ãèäðîêñèäà ìàãíèÿ, ã) êàðáîíàòà êàëüöèÿ, ä)

õëîðèäà ìàãíèÿ.

Èññëåäîâàíèå ñâîéñòâ ñîåäèíåíèé ìàãíèÿ è

êàëüöèÿ

14.4. Æåñòêîñòü âîäû è ìåòîäû åå

óñòðàíåíèÿ

Ïðèðîäíàÿ âîäà â òîé, èëè èíîé ñòåïåíè

ñîäåðæèò èîíû ðàñòâîðèìûõ ñîëåé. Åñëè â ïðåñíîé

âîäå ñóììàðíàÿ êîíöåíòðàöèÿ èîíîâ Mg2 è Ca2 ïðåâûøàåò 2 ììîëü/ë, òî òàêóþ âîäó

íàçûâàþò æåñòêîé (åñëè íå ïðåâûøàåò, òî ìÿãêîé).

êà÷åñòâå àíèîíîâ â æåñòêîé âîäå ìîãóò

ñîäåðæàòüñÿ HCO3,

SO42, Cl è äðóãèå èîíû.

Ïðè íàãðåâàíèè æåñòêîé âîäû èç íåå âûäåëÿþòñÿ

êàðáîíàòû ìàãíèÿ è êàëüöèÿ, à ïðè êèïÿ÷åíèè åùå

è ñóëüôàòû. Îáðàçóþùèéñÿ ïëîòíûé îñàäîê ÷àñòî

íàçûâàþò «íàêèïüþ». Èìåííî îí ïîÿâëÿåòñÿ íà

âíóòðåííèõ ïîâåðõíîñòÿõ ÷àéíèêîâ. Â

ïðîìûøëåííîñòè ýòîò îñàäîê îáðàçóåòñÿ íà

ñòåíêàõ êîòëîâ, ñíèæàÿ èõ òåïëîïðîâîäíîñòü, è

òðóáîïðîâîäîâ, óìåíüøàÿ èõ âíóòðåííèé äèàìåòð.

Ïðè ñòèðêå â æåñòêîé âîäå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìûëà

åãî ðàñõîä ñèëüíî âîçðàñòàåò, à êà÷åñòâî ñòèðêè

ñíèæàåòñÿ, òàê êàê èç ðàñòâîðà ìûëà (íàòðèåâûõ

ñîëåé íåêîòîðûõ îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò) âûäåëÿþòñÿ

íåðàñòâîðèìûå êàëüöèåâûå è ìàãíèåâûå ñîëè. Ïðè

èñïîëüçîâàíèè ñèíòåòè÷åñêèõ ñòèðàëüíûõ

ïîðîøêîâ ýòîò ýôôåêò íå íàáëþäàåòñÿ.

Ðàçëè÷àþò âðåìåííóþ (êàðáîíàòíóþ)

æåñòêîñòü, óñòðàíÿåìóþ êèïÿ÷åíèåì, è ïîñòîÿííóþ

(íåêàðáîíàòíóþ), ñîõðàíÿþùóþñÿ ïîñëå

êèïÿ÷åíèÿ âîäû.

Óñòðàíåíèå æåñòêîñòè çàêëþ÷àåòñÿ â óäàëåíèè èç

íåå èîíîâ Mg2 è Ca2.

Âðåìåííàÿ æåñòêîñòü óñòðàíÿåòñÿ êèïÿ÷åíèåì.

Äëÿ óñòðàíåíèÿ îáùåé æåñòêîñòè â âîäó äîáàâëÿþò

ðàçëè÷íûå ðåàãåíòû:

1. Ãàøåíóþ èçâåñòü Ca(OH)2.

Ca2 + HCO2 +OH = CaCO3+ H2O

Mg2 + 2HCO3 + Ca2 + 2OH = MgCO3+ CaCO3+ 2H2O

Mg2 + 2OH = Mg(OH)2

2. Ñîäó Na2CO3.

M2 +CO32 = MCO3

3. Ôîñôàò íàòðèÿ Na2PO4.

3M2 + 2PO43 = M3(PO4)2

Ôîñôàòû êàëüöèÿ è ìàãíèÿ ìåíåå

ðàñòâîðèìû, ÷åì êàðáîíàòû. Ïîýòîìó ïðèìåíåíèå

ôîñôàòà íàòðèÿ ïðèâîäèò ê áîëåå ïîëíîìó

óñòðàíåíèþ æåñòêîñòè.

Ñîâðåìåííûé ñïîñîá óñòðàíåíèÿ æåñòêîñòè îñíîâàí

íà ïðèìåíåíèè èîíîîáìåííûõ ñìîë (èîíèòîâ).

Èîíèòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïîëèìåðíûå êèñëîòû RHn

(êàòèîíèòû) è ïîëèìåðíûå îñíîâàíèÿ R(OH)n

(àíèîíèòû).

Ïðè ïðîïóñêàíèè ðàñòâîðîâ ñîëåé ÷åðåç òðóáêè (èîíîîáìåííèêè),

çàïîëíåííûå çåðíàìè èîíèòîâ, ïðîòåêàþò ðåàêöèè,

íàçûâàåìûå ðåàêöèÿìè èîííîãî îáìåíà:

êàòèîíèòû êàê áû îáìåíèâàþò ñâîè àòîìû âîäîðîäà

íà êàòèîíû (îòñþäà è èõ íàçâàíèå), à àíèîíèòû

ãèäðîêñèëüíûå ãðóïïû íà àíèîíû:

RHn + (n/2)M2 + nH2O = RMn/2 + nH3O,

R(OH)n + nA

= RAn + nOH.

Ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîïóñêàÿ æåñòêóþ

âîäó ÷åðåç èîíîîáìåííèê, çàïîëíåííûé êàòèîíèòîì,

è èîíîîáìåííèê, çàïîëíåííûé àíèîíèòîì, æåñòêîñòü

ìîæíî óñòðàíèòü ïîëíîñòüþ.

Òàêèì ñïîñîáîì ìîæíî î÷èñòèòü íå òîëüêî æåñòêóþ,

íî è ìîðñêóþ âîäó, ÷òî èíîãäà è äåëàåòñÿ äëÿ åå

îïðåñíåíèÿ. Â ïðîìûøëåííîñòè èîíèòû èñïîëüçóþò

äëÿ ïîëó÷åíèÿ ÷èñòîé (äåèîíèçèðîâàííîé) âîäû

âìåñòî äèñòèëëèðîâàííîé.

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ

ÂÎÄÛ,ÆÅÑÒÊÀß ÂÎÄÀ,ÌßÃÊÀß ÂÎÄÀ, ÂÐÅÌÅÍÍÀß

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ, ÏÎÑÒÎßÍÍÀß ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ, ÈÎÍÎÎÁÌÅÍÍÛÅ

ÑÌÎËÛ (ÈÎÍÈÒÛ), ÊÀÒÈÎÍÈÒ, ÀÍÈÎÍÈÒ, ÈÎÍÎÎÁÌÅÍÍÈÊ,

ÐÅÀÊÖÈß ÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÌÅÍÀ.

Ñîñòàâüòå ìîëåêóëÿðíûå óðàâíåíèÿ ðåàêöèé,

èîííûå óðàâíåíèÿ êîòîðûõ ïðèâåäåíû â òåêñòå

ïàðàãðàôà.