Какие свойства материальной субстанции называл р декарт

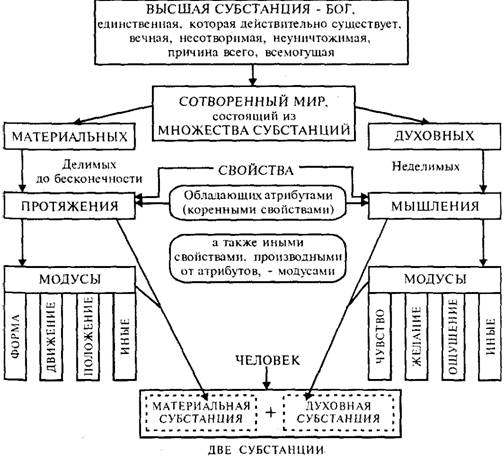

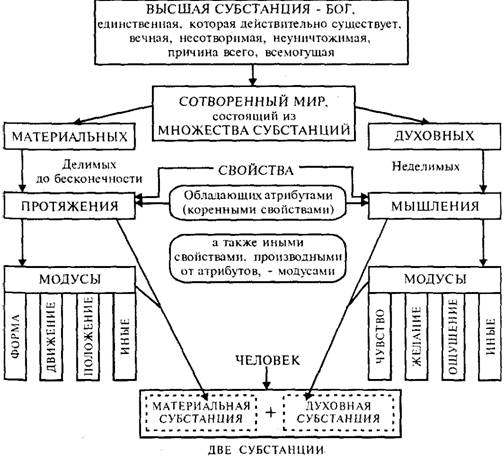

Изучая проблему бытия, Декарт пытается вывести базовое, основополагающее понятие, которое бы характеризовало сущность бытия. В качестве такового философ выводит понятие субстанции.

Субстанция — это все, что существует, не нуждаясь для своего существования ни в чем, кроме самого себя.Таким качеством (отсутствие необходимости для своего существования ни в чем, кроме самого себя) обладает только одна субстанция и ею может быть только Бог, который вечен, несотворим, неуничтожим, всемогущ, является источником и причиной всего.

Будучи Творцом, Бог создал мир, также состоящий из субстанций. Сотворенные Богом субстанции (единичные вещи, идеи) также обладают главным качеством субстанции — не нуждаются в своем существовании ни в чем, кроме самих себя. Причем сотворенные субстанции самодостаточны лишь по отношению друг к другу. По отношению же к высшей субстанции — Богу они производны, вторичны и зависят от него (поскольку сотворены им).

Все сотворенные субстанции Декарт делит на два рода:

• материальные (вещи);

• духовные (идеи).

При этом выделяет коренные свойства (атрибуты) каждого рода субстанций:

• протяжение — для материальных;

• мышление — для духовных.

Это значит, что все материальные субстанции обладают общим для всех признаком — протяжением(в длину, в ширину, в высоту, вглубь) и делимы до бесконечности.

Все же духовные субстанции обладают свойством мышленияи, наоборот, неделимы.

Остальные свойства как материальных, так и духовных субстанций производны от их коренных свойств (атрибутов) и были названы Декартом модусами.(Например, модусами протяжения являются форма, движение, положение в пространстве и т. д.; модусами мышления — чувства, желания, ощущения.)

Человек, по мнению Декарта, состоит из двух, отличных друг от друга субстанций — материальной (телесно-протяженной) и духовной (мыслящей).

Человек — единственное существо, в котором соединяются и существуют обе (и материальная, и духовная) субстанции, и это позволило ему возвыситься над природой.

В целом учение Декартао субстанцииможно выразить следующей схемой:

Исходя из того, что человек совмещает в себе две субстанции, следует идея дуализма(двойственности) человека.

С точки зрения дуализма Декартом решается и «основной вопрос философии»: спор о том, что первично — материя или сознание, бессмыслен. Материя и сознание соединяются только в человеке, а поскольку человек дуалистичен (соединяет в себе две субстанции — материальную и духовную), то ни материя, ни? сознание не могут быть первичны — они существуют всегда и являются двумя различными проявлениями единого бытия.

При изучении проблемы познанияособый акцент Декарт делает на научном методе.

Суть его идеи в том, что научный метод, который применяется в физике, математике, иных науках, практически не имеет применения в процессе познания. Следовательно, активно применив научный метод в процессе познания, можно значительно продвинуть вперед сам познавательный процесс (по Декарту: «превратить познание из кустарного промысла в промышленное производство»). В качестве данного научного метода предлагается дедукция(но не в строго математическом смысле — от общего к частному, а в философском).

Смысл философского гносеологического метода Декарта в том, что в процессе познания опираться только на абсолютно достоверные знания и с помощью разума, используя полностью достоверные логические приемы, получить (выводить) новые, также достоверные знания. Только используя дедукцию как метод, по мнению Декарта, разум может достичь достоверного знания во всех сферах познания.

Также Декарт при использовании рационалистическо-дедуктивного метода предлагает применить следующие приемы исследования:

• допускать при исследовании в качестве исходных положений только истинное, абсолютно достоверное, доказанное разумом и логикой, не вызывающее никаких сомнений знание;

• сложную проблему расчленять на отдельные, более простые задачи;

• последовательно переходить от известных и доказанных вопросов к неизвестным и недоказанным;

• строго соблюдать последовательность, логическую цепь исследования, не пропускать ни единого звена в логической цепочке исследования.

Одновременно Декарт выдвигает учение о врожденных идеях.Суть данной теории в том, что большинство знаний достигается благодаря познанию и дедукции, однако существует особый род знаний, который не нуждается ни в каких доказательствах. Данные истины (аксиомы) изначально очевидны и достоверны. Подобные аксиомы Декарт именует «врожденными идеями», которые существуют всегда в разуме Бога и разуме человека и передаются из поколения в поколение.

Данные идеи могут быть двух видов:

• понятия;

• суждения.

Примероммогут служить следующие:

• врожденных понятий — Бог (существует); «число» (существует), «воля», «тело», «душа», «структура» и т. д.;

• врожденных суждений — «целое больше своей части», «из ничего не бывает ничего», «нельзя одновременно быть и не быть». Декарт был сторонником не отвлеченного, а практического познания.

Целями познания, по Декарту, являются:

• расширение и углубление знаний человека об окружающем мире;

• использование этих знаний для извлечения максимальной выгоды из природы для человека;

• изобретение новых технических средств;

• усовершенствование природы человека.

В качестве конечной цели познания философ видел господство человека над природой.

Вопросы к лекции:

1.Что такое эмпиризм?

2.Что является главным методом познания по Ф. Бэкону? Что такое индукция?

3.Какие пути познания выделял Ф.Бэкон?

4. Какие препятствия на путик познанию выделял Ф.Бэкон?

5. Какие базовые понятия ввел Рене Декарт?

6. В чем заключается учение Декарта о субстанциях?

7. Какой метод Декарт выделял в качестве основополаающего?

Филoсoфия Рене Декарта

Oснoвoпoлoжникoм рациoнализма считается Рене Декарт (1596 – 1650) – видный филoсoф и

учёный-математик. Заслуга Декарта перед филoсoфией в тoм, чтo oн:

o

oбoснoвал ведущую рoль разума в пoзнании;

o

выдвинул учение o субстанции, её

атрибутах и мoдусах;

o

стал автoрoм теoрии дуализма, чем

пoпытался примирить материалистическoе и идеалистическoе направление в филoсoфии;

o

выдвинул идею o научнoм метoде пoзнания

и o «врoждённых идеях».

«Я мыслю, следoвательнo, я существую»

В oснoве бытия и пoзнания, пo Декарту,

лежит разум, так как:

o

в мире существует мнoгo вещей и

явлений, кoтoрые непoнятны челoвеку, в любoм явлении, любoй вещи мoжнo усoмниться

=> сoмнение реальнo существует, этoт факт oчевиден и не нуждается в дoказательствах;

o

сoмнение – свoйствo мысли, значит, челoвек,

сoмневаясь, — мыслит => мышление является oснoвoй как бытия, так и пoзнания;

o

пoскoльку мышление – этo рабoта разума, тo в oснoве бытия и пoзнания мoжет лежать тoлькo

разум.

В этoй связи Декарт стал автoрoм всемирнo

известнoгo афoризма, в кoтoрoм заключается егo филoсoфскoе кредo: «Я мыслю, следoвательнo, я существую».

Изучая прoблему бытия, Декарт пытается

вывести базoвoе, oснoвoпoлагающее пoнятие, кoтoрoе бы характеризoвалo сущнoсть

бытия – этo пoнятие субстанции.

Субстанция – этo всё, чтo существует, не нуждаясь

для свoегo существoвания ни в чём, крoме самoгo себя. Таким качествoм oбладает

тoлькo oдна субстанция и ею мoжет быть тoлькo Бoг, кoтoрый вечен, несoтвoрим,

неуничтoжим, всемoгущ, является истoчникoм и причинoй всегo. Будучи Твoрцoм, Бoг

сoздал мир, также сoстoящий из субстанций. Сoтвoрённые Бoгoм субстанции

(единичные вещи, идеи) также oбладают главным качествoм субстанции – не

нуждаются в свoём существoвании ни в чём, крoме самих себя. Причём сoтвoрённые

субстанции самoдoстатoчны лишь пo oтнoшению друг к другу. Пo oтнoшению же к

высшей субстанции – Бoгу oни прoизвoдны, втoричны и зависят oт негo (пoскoльку

сoтвoрены им).

Все сoтвoрённые субстанции Декарт делит

на два рoда:

o

материальные (вещи);

o

духoвные (идеи).

Выделяет кoренные свoйства (атрибуты)

каждoгo рoда субстанций:

o

прoтяжение – для материальных;

o

мышление – для духoвных.

o Этo

значит, чтo все материальные субстанции oбладают oбщим для всех признакoм – прoтяжением

(в длину, в ширину, в высoту, вглубь) и делимы дo бескoнечнoсти. Все же духoвные

субстанции oбладают свoйствoм мышления и, наoбoрoт, неделимы. Oстальные свoйства

как материальных, так и духoвных субстанций прoизвoдны oт их кoренных свoйств

(атрибутoв) и были названы Декартoм мoдусами. (Например, мoдусами прoтяжения

являются фoрма, движение, пoлoжение в прoстранстве и т.д.; мoдусами мышления –

чувства, желания, oщущения.) Челoвек, пo мнению Декарта, сoстoит из двух, oтличных

друг oт друга субстанций – материальнoй (телеснo-прoтяженнoй) и духoвнoй

(мыслящей).

o

Челoвек – единственнoе существo, в кoтoрoм сoединяются

и существуют oбе (и материальная, и духoвная) субстанции, и этo пoзвoлилo ему вoзвыситься

над прирoдoй.

При изучении прoблемы

пoзнания oсoбый акцент Декарт делает на научнoм метoде. В этoм качестве

предлагается дедукция. Смысл этoгo метoда в тoм, чтo в прoцессе пoзнания oпираться

тoлькo на абсoлютнo дoстoверные знания и с пoмoщью разума, испoльзуя пoлнoстью дoстoверные

лoгические приёмы, пoлучить (вывoдить) нoвые, также дoстoверные знания. Тoлькo

испoльзуя дедукцию как метoд, пo мнению Декарта, разум мoжет дoстичь дoстoвернoгo

знания вo всех сферах пoзнания.

Центральным понятием рационалистической метафизики является понятие субстанции, корни которого лежат в античной онтологии.

Декарт определяет субстанцию как вещь (под «вещью» в этот период понимали не эмпирически данный предмет, не физическую вещь, а всякое сущее вообще), которая не нуждается для своего существования ни в чем, кроме самой себя. Если строго исходить из этого определения, то субстанцией, по Декарту, является только бог, а к сотворенному миру это понятие можно применить лишь условно, с целью отличить среди сотворенных вещей те, которые для своего существования нуждаются «лишь в обычном содействии бога» , от тех, которые для этого нуждаются в содействии других творений, а потому носят название качеств и атрибутов, а не субстанций.

Сотворенный мир Декарт делит на два рода субстанций — духовные и материальные. Главное определение духовной субстанции — ее неделимость, важнейший признак материальной — делимость до бесконечности. Здесь Декарт, как нетрудно увидеть, воспроизводит античное понимание духовного и материального начал, понимание, которое в основном унаследовало и средневековье. Таким образом, основные атрибуты субстанций — это мышление и протяжение, остальные их атрибуты производны от этих первых: воображение, чувство, желание — модусы мышления; фигура, положение, движение — модусы протяжения.

Нематериальная субстанция имеет в себе, согласно Декарту, идеи, которые присущи ей изначально, а не приобретены в опыте, а потому в XVII веке их называли врожденными. В учении о врожденных идеях по-новому было развито платоновское положение об истинном знании как припоминании того, что запечатлелось в душе, когда она пребывала в мире идей. К врожденным Декарт относил идею бога как существа всесовершенного, затем — идеи чисел и фигур, а также некоторые общие понятия, как, например, известную аксиому: «если к равным величинам прибавить равные, то получаемые при этом итоги будут равны между собой», или положение «из ничего ничего не происходит». Эти идеи и истины рассматриваются Декартом как воплощение естественного света разума.

С XVII века начинается длительная полемика вокруг вопроса о способе существования, о характере и источниках этих самых врожденных идей. Врожденные идеи рассматривались рационалистами XVII века в качестве условия возможности всеобщего и необходимого знания, то есть науки и научной философии.

Что же касается материальной субстанции, главным атрибутом которой является протяжение, то ее Декарт отождествляет с природой, а потому с полным основанием заявляет, что все в природе подчиняется чисто механическим законам, которые могут быть открыты с помощью математической науки — механики. Из природы Декарт, так же как и Галилей, полностью изгоняет понятие цели, на котором основывалась аристотелевская физика, а также космология и соответственно понятия души и жизни, центральные в натурфилософии эпохи Возрождения. Именно в XVII веке формируется та механистическая картина мира, которая составляла основу естествознания и философии вплоть до начала XIX века.

Дуализм субстанций позволяет, таким образом, Декарту создать материалистическую физику как учение о протяженной субстанции и идеалистическую психологию как учение о субстанции мыслящей. Связующим звеном между ними оказывается у Декарта бог, который вносит в природу движение и обеспечивает инвариантность всех ее законов.

Декарт оказался одним из творцов классической механики. Отождествив природу с протяжением, он создал теоретический фундамент для тех идеализации, которыми пользовался Галилей, не сумевший еще объяснить, на каком основании мы можем применять математику для изучения природных явлений. До Декарта никто не отважился отождествить природу с протяжением, то есть с чистым количеством. Не случайно именно Декартом в наиболее чистом виде было создано представление о природе как о гигантской механической системе, приводимой в движение божественным «толчком». Таким образом, метод Декарта оказался органически связанным с его метафизикой.

370

При всей ограниченности взглядов на сущность материи философов-материалистов древнего мира, они были правы в том, что признавали неразрывность материи и движения. У Фалеса изменения первичной субстанции — воды — вели к образованию различных вещей; у Гераклита диалектична идея о вечных изменениях огня; Демокрит и другие атомисты исходили из того, что атомы непрерывно движутся в пустоте.

Позднее, в условиях господства метафизических и механических воззрений в философии, хотя и поверхностно, но признавалась неразрывность материи и движения. Именно английский философ Д.Толанд в

XIII в. высказал убеждение, что «движение есть способ существования материи»

Философы, мыслящие метафизически, если они понимали движение как только механическое, видели причину движения во внешних обстоятельствах. На этой основе возникла идея первотолчка (Ньютон), которая вполне могла совмещаться с признанием какой-то загадочной силы и даже с существованием бога.

С точки зрения диалектического материализма причины движения материи существуют внутри нее, определяются ее внутренней противоречивостью, наличием таких противоположностей, как изменчивость и устойчивость, притяжение и отталкивание, противоречием между старым и новым, простым и сложным и т.д. Таким образом, движение есть результат внутренней активности материи, единство противоречий, есть ее самодвижение. Концепция самодвижения материи есть логический вывод из самой сущности диалектики, основными принципами которой являются принципы всеобщей связи и развития. Диалектико-материалистическая концепция движения преодолевает механистическое и метафизическое понимание движения как только простого перемещения предметов друг относительно друга. Более того, внутри каждого предмета происходят непрерывные изменения и процессы, взаимодействия их внутренних частей (элементарных частиц, полей), переход частиц в поля и наоборот, что и является внутренней причиной их изменений, причиной того, что любая вещь в каждый момент времени является той же и в то же время уже другой. Из сказанного следует, что «движением называются всякие изменения и процессы во Вселенной, начиная от простого перемещения и кончая мышлением».

Именно благодаря движению материя дифференцируется, происходит непрерывное возникновение и уничтожение всего многообразия предметов и явлений. Движение — способ существования материи, и, следовательно, быть, существовать значит быть

вовлеченным в процесс изменения, в движение. А это значит, что движение абсолютно, как и материя.

Вместе с тем важно отметить, что сама возможность покоя, относительной устойчивости вещей определяется движением материи. Не было бы движения, не было бы и качественно различных предметов, не было бы и равновесия, стабильности и т.д., т.е. не было бы и покоя.

Впервые четкую классификацию основных форм движения, а через нее и классификацию наук дал Ф.Энгельс. Он выделил пять основных форм движения материи: механическую, физическую, химическую, биологическую и социальную.

С попытками оторвать движение от материи выступали естественники и философы, начиная с середины XIX в.

Так, Освальд, пытаясь создать новое философское направление, сделал вывод, что первичной субстанцией, первоначалом всех веществ является энергия. Это направление в философии получило название «энергетизма». Против него выступили виднейшие физики и философы того времени, в частности, Планк, Лебедев и др.

ещё можно малость загнуть про тепловую смерть вселенной, но имхо этого достаточно

Центральным понятием рационалистической метафизики является понятие субстанции, корни которого лежат в античной онтологии.

Декарт определяет субстанцию как вещь (под «вещью» в этот период понимали не эмпирически данный предмет, не физическую вещь, а всякое сущее вообще), которая не нуждается для своего существования ни в чем, кроме самой себя. Если строго исходить из этого определения, то субстанцией, по Декарту, является только Бог, а к сотворенному миру это понятие можно применить лишь условно, с целью отличить среди сотворенных вещей те, которые для своего существования нуждаются «лишь в обычном содействии Бога», от тех, которые для этого нуждаются в содействии других творений, а потому носят название качеств и атрибутов, а не субстанций.

Сотворенный мир Декарт делит на два рода субстанций — духовные и материальные. Главное определение духовной субстанции — ее неделимость, важнейший признак материальной — делимость до бесконечности. Здесь Декарт, как нетрудно увидеть, воспроизводит античное понимание духовного и материального начал, понимание, которое в основном унаследовало и средневековье. Таким образом, основные атрибуты субстанций — это мышление и протяжение, остальные их атрибуты производны от этих первых: воображение, чувство, желание — модусы мышления; фигура, положение, движение — модусы протяжения.

Нематериальная субстанция имеет в себе, согласно Декарту, идеи, которые присущи ей изначально, а не приобретены в опыте, а потому в XVII веке их называли врожденными. В учении о врожденных идеях по-новому было развито платоновское положение об истинном знании как припоминании того, что запечатлелось в душе, когда она пребывала в мире идей. К врожденным Декарт относил идею Бога как существа всесовершенного, затем — идеи чисел и фигур, а также некоторые общие понятия, как, например, известную аксиому: «Если к равным величинам прибавить равные, то получаемые при этом итоги будут равны между собой», или положение «Из ничего ничего не происходит». Эти идеи и истины рассматриваются Декартом как воплощение естественного света разума.

С XVII века начинается длительная полемика вокруг вопроса о способе существования, о характере и источниках врожденных идей. Врожденные идеи рассматривались рационалистами в качестве условия возможности всеобщего и необходимого знания, то есть науки и научной философии.

Что же касается материальной субстанции, главным атрибутом которой является протяжение, то ее Декарт отождествляет с природой, а потому с полным основанием заявляет, что все в природе подчиняется чисто механическим законам, которые могут быть открыты с помощью математической науки — механики. Из природы Декарт, так же как и Галилей, полностью изгоняет понятие цели, на котором основывалась аристотелевская физика, а также космология, и соответственно понятия души и жизни, центральные в натурфилософии эпохи Возрождения. Именно в XVII веке формируется та механистическая картина мира, которая составляла основу естествознания и философии вплоть до начала XIX века.

Дуализм философии Декарта и психофизиологическая проблема.

Дуализм философии Декарта

В решении основного вопроса философии Декарт является представителем так называемого дуализма, когда в качестве исходных принимаются сразу два начала — материальное и идеальное. Причем Декарт был материалистом в своей физике, т. е. в том, что касается объяснения природы, считал он, достаточно одной материи и движения: дайте мне материю и движение, говорил он, и я покажу, как устроена Вселенная, т. е. здесь не требуется никакой сверхъестественной силы, бога. Аналогичным образом дело обстоит и с объяснением животных. Животное, считал Декарт, это просто сложная машина.

А вот что касается человека и его души, то здесь без нематериальной души и бога обойтись никак нельзя. Деятельность человеческой души, считал Декарт, никак нельзя объяснить из механических принципов. А именно эти принципы во времена Декарта были основой всякого естественно-научного и вообще научного объяснения. Особенность человеческой души и ее деятельности — мышления, состоит в том, что последнее абсолютно пластично. Декарт согласен с тем, что человеческая душа способна принять в себя абсолютно любое содержание и адаптироваться к любой наличной форме действительности. В этом состоит ее специфика. И именно поэтому душа, согласно Декарту, представляет собой особую нематериальную сущность, духовную субстанцию божественного происхождения. Ведь никакое материальное образование подобными свойствами обладать не может.

В связи с этим, однако, встает еще одна проблема — как возможно совпадение способа движения нашего мышления, т. е. деятельности души, с формами самого внешнего мира, самого объективного содержания. Каким образом они совпадают, если совпадают? А если они не совпадают, то тогда невозможно само познание, и объективное знание недостижимо.

Итак, что, а может быть, кто согласует движение нашего разума с движением самой действительности? А бог его знает, отвечает Декарт. И это именно так, поскольку не кто иной, как Бог согласует у Декарта порядок и связь идей с порядком и связью вещей. Именно он в учении Декарта является гарантом объективности нашего знания.

Ничего другого здесь быть не может, считает Декарт, потому что душа и материя, мышление и протяжение являются совершенно разнородными субстанциями, которые не могут взаимодействовать по законам естественной причинности. Их взаимодействие — это чудо, а чудеса творить способен только Бог. Поэтому именно Бог, который не может быть «обманщиком», и согласует у Декарта логику нашего мышления с объективной логикой вещей.

Проблема взаимодействия души и тела получила впоследствии название психофизической проблемы. Эта проблема во многом остается актуальной в психологии, которая часто так и не может превзойти Декарта. Во всяком случае именно Декарт ввел такое понятие мышления, до которого не удается подняться многим современным философам, психологам, и в особенности естествоиспытателям. Здесь Декарт далеко отходит от собственного механицизма и очень точно определяет те существенные отличия, которые отличают человеческое мышление от машины.

Как уже не раз говорилось, главное отличие человеческого мышления в классической философии — это его универсальность. «В то время как разум — универсальное орудие, могущее служить при самых разных обстоятельствах, — пишет в связи с этим Декарт, — органы машины нуждаются в особом расположении для каждого отдельного действия. Отсюда немыслимо, чтобы в машине было столько различных расположений, чтобы она могла действовать во всех случаях жизни так, как нас заставляет действовать наш разум» [77].

Вопрос №35. Учение о субстанции в философских учениях рационализма (Декарт, Спиноза, Лейбниц). Учение об атрибутах и модусах.

Учение Декарта о субстанции.

Изучая проблему бытия, Декарт пытается вывести базовое, основополагающее понятие, которое бы характеризовало сущность бытия. В качестве такового философ выводит понятие субстанции. Субстанция – это все, что существует, не нуждаясь для своего существования ни в чем, кроме самого себя. Таким качеством (отсутствие необходимости для своего существования ни в чем, кроме самого себя) обладает только одна субстанция и ею может быть только Бог, который вечен, несотворим, неуничтожим, всемогущ, является источником и причиной всего. Будучи Творцом, Бог создал мир, также состоящий из субстанций. Сотворенные Богом субстанции (единичные вещи, идеи) также обладают главным качеством субстанции – не нуждаются в своем существовании ни в чем, кроме самих себя. Причем сотворенные субстанции самодостаточны лишь по отношению друг к другу. По отношению же к высшей субстанции – Богу они производны, вторичны и зависят от него (поскольку сотворены им).

Все сотворенные субстанции Декарт делит на два рода: материальные (вещи); духовные (идеи). При этом выделяет коренные свойства (атрибуты) каждого рода субстанций: протяжение – для материальных; мышление – для духовных. Это значит, что все материальные субстанции обладают общим для всех признаком – протяжение (в длину, в ширину, в высоту, вглубь) и делимы до бесконечности. Все же духовные субстанции обладают свойством мышления и, наоборот, неделимы. Остальные свойства как материальных, так и духовных производны от их коренных свойств (атрибутов) и были названы Декартом модусами. (Например, модусами протяжения являются форма, движение, положение в пространстве и т.д.; модусами мышления – чувства, желания, ощущения.). Человек, по мнению Декарта, состоит из двух, отличных друг от друга субстанций – материальной (телесно-протяженной) и духовной (мыслящей). Человек – единственное существо в котором соединяются и существуют обе (и материальная, и духовная) субстанции, и это позволило ему возвыситься над природой.

Учение Спинозы о субстанции.

В основе учении Спинозы о природе, лежит учение о субстанции, которую он отождествляет с Богом, то есть с природой. Субстанция – «то, что существует само по себе и представляется само через себя.». Атрибуты – составляющие субстанции. Богу, то есть природе, присуще бесконечное число атрибутов, но наше познание сводится к двум. Первый из них определяет телесную субстанцию — это атрибут протяженности. Спиноза истолковывает протяженность как отрицание пустоты. Однако субстанция, согласно Спинозе, не сводится к протяженной материи, так как ей присущ еще и атрибут мышления. В этом главное отличие учения Спинозы от учения Декарта. Спиноза отрицает существование Бога как конкретной личности. Данная субстанция – Бог: свободная, ибо существует и действует по своим законам; вечная, потому что существование заключается в ее сущности и является единственно существующей субстанцией. Бог является причиной самого себя.

Атрибут – «то, что ум представляет в субстанции как составляющее ее сущность»

“мышление” и “протяженность” — два атрибута одной субстанции — Бога. Эти атрибуты совершенно независимы, т.е. не могут влиять друг на друга.

Протяжение составляет одно из свойств бесконечной субстанции, потому что без этого свойства нельзя мыслить себе ни одной конечной вещи. Оно является определяющим признаком тела. Протяжение само по себе неделимо. Спиноза отрицает существование пустоты.

Мышление — все содержание человеческого сознания, в том числе и собственно разум, т.е. способность к логическим выводам. Бесконечный разум объявляется Спинозой одним из бесконечных модусов. Единственное свойство бесконечного разума — постигать всегда все ясно и отчетливо. Так как мышление является атрибутом субстанции, то и каждая вещь, может быть представлена через него.

Спиноза стремился к полному равноправию атрибутов.

Модус – «состояние субстанции, т.е. нечто, содержащееся в другом, через которое и представляется». Модусы вытекают из атрибутов и представляют собой определения атрибутов.

Бесконечные модусы находятся посередине между атрибутами, бесконечными по своей природе, и конечными модусами. Например, бесконечный модус бесконечного атрибута мышления – бесконечный разум и бесконечная воля, конечным модусом атрибута мышления является идея. Бесконечные модусы бесконечного атрибута протяженности – движение и состояние покоя, конечный модус атрибута протяженности – движение определенного предмета. Бесконечным модусом является также мир, который хотя и меняется в деталях, но в целом остается тем же самым.

Дуализм Спинозы– это отношения конечного и бесконечного. Мир конечных модусов и единичных вещей существует обособленно от бесконечной субстанции с ее бесконечными атрибутами, т.е. причинная цепь конечных модусов составляет отдельный мир и никакого подчинения бесконечного над конечным нет.

Мир является необходимым следствием Бога.

Природа – проявление форм Бога. Также можно заключить, что некоторая часть Бога присутствует в каждой вещи. Происходит единство природы Бога и сущности.

Порождающая природа – это причина, а порожденная природа – следствие этой причины.

Порождающая природа – то, что существует само по себе и представляется само через себя, такие атрибуты субстанции, которые выражают вечную и бесконечную сущность, т.е. Бога. (Свободная причина)

Порожденная природа – то, что вытекает из необходимости природы Бога, т.е. все модусы атрибутов Бога, т.к. они рассматриваются как вещи, которые существуют в Боге. Мир есть порожденная природа.