Какие свойства элементов называют металлическими свойствами

В настоящий момент науке известно сто пять химических элементов, систематизированных в виде периодической таблицы. Подавляющее большинство из них причисляют к металлам, что подразумевает наличие у этих элементов особых качеств. Это так называемые металлические свойства. К таким характеристикам, в первую очередь, относятся пластичность, повышенная тепло- и электропроводимость, способность к образованию сплавов, низкое значение потенциала ионизации.

Металлические свойства того или иного элемента обусловлены способностью его атомов при возникновении взаимодействия с атомными структурами других элементов смещать в их направлении электронные облака или же «отдавать» им свои свободные электроны. Самыми активными металлами являются те, что имеют низкую энергию ионизации и электроотрицательность. Также ярко выраженные металлические свойства характерны для элементов, имеющих максимально большой радиус атома и предельно малое число внешних (валентных) электронов.

По мере наполнения валентной орбиты количество электронов во внешнем слое атомной структуры возрастает, и радиус, соответственно, уменьшается. В связи с этим атомы начинают стремиться к присоединению свободных электронов, а не к их отдаче. Металлические свойства таких элементов приобретают тенденцию к уменьшению, а их неметаллические свойства – к увеличению. И, наоборот, при увеличении атомного радиуса отмечается усиление металлических свойств. Поэтому характерной общей чертой всех металлов являются, так называемые, восстановительные качества – та самая способность атома отдавать свободные электроны.

Наиболее ярко металлические свойства элементов проявляются у веществ первой, второй групп главных подгрупп периодической таблицы, а также у щелочных и щелочноземельных металлов. Но самые сильные восстановительные качества наблюдаются у франция, а в водной среде – у лития благодаря более высокому показателю энергии гидратации.

Количество элементов, у которых проявляются металлические свойства, в пределах периода возрастает с увеличением номера периода. В периодической таблице металлы от неметаллов отделены диагональной линией, которая тянется от бора к астату. По этой разделительной черте расположены элементы, у которых в равной степени проявляются и те, и другие качества. К таким веществам относятся кремний, мышьяк, бор, германий, астат, сурьма и теллур. Данная группа элементов называется металлоидами.

Каждый период характеризуется наличием своеобразной «пограничной зоны», в которой располагаются элементы с двойственными качествами. Следовательно, переход от ярко выраженного металла к типичному неметаллу осуществляется постепенно, что и нашло отражение в периодической таблице.

Общие свойства металлических элементов (высокая электропроводимость, теплопроводность, ковкость, характерный блеск, пластичность и др.) обусловлены схожестью их внутреннего строения, а точнее – наличием кристаллической решетки. Однако существует немало качеств (плотность, твердость, температура плавления), которые придают всем металлам сугубо индивидуальные физико-химические свойства. Эти характеристики зависят от строения кристаллической решетки каждого конкретного элемента.

Закономерности, связанные с металлическими и неметаллическими свойствами элементов.

1. При перемещении СПРАВА НАЛЕВО вдоль ПЕРИОДА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ свойства р-элементов УСИЛИВАЮТСЯ. В обратном направлении — возрастают неметаллические.

Это объясняется тем, что правее находятся элементы, электронные оболочки которых ближе к октету. Элементы в правой части периода менее склонны отдавать свои электроны для образования металлической связи и вообще в химических реакциях.

Например, углерод — более выраженный неметалл, чем его сосед по периоду бор, а азот обладает еще более яркими неметаллическими свойствами, чем углерод.

Слева направо в периоде также увеличивается и заряд ядра. Следовательно, увеличивается притяжение к ядру валентных электронов и затрудняется их отдача.

Наоборот, s-элементы в левой части таблицы имеют мало электронов на внешней оболочке и меньший заряд ядра, что способствует образованию именно металлической связи. За понятным исключением водорода и гелия (их оболочки близки к завершению или завершены!) , все s-элементы являются металлами; p-элементы могут быть как металлами, так и неметаллами, в зависимости от того — в левой или правой части таблицы они находятся.

У d- и f-элементов, как мы знаем, есть «резервные» электроны из «предпоследних» оболочек, которые усложняют простую картину, характерную для s- и p-элементов. В целом d- и f-элементы гораздо охотнее проявляют металлические свойства.

Подавляющее число элементов является металлами и только 22 элемента относят к неметаллам: H, B, C, Si, N, P, As, O, S, Se, Te, а также все галогены и инертные газы.

Некоторые элементы в связи с тем, что они могут проявлять лишь слабые металлические свойства, относят к полуметаллам.

Что такое полуметаллы? Если выбрать из Периодической таблицы p-элементы и записать их в отдельный «блок» (это сделано в “длинной” форме таблицы) , то обнаружится закономерность. Левая нижняя часть блока содержит типичные металлы, правая верхняя — типичные неметаллы. Элементы, занимающие места на границе между металлами и неметаллами, называются полуметаллами.

Полуметаллы имеют ковалентную кристаллическую решетку при наличии металлической проводимости (электропроводности) . Валентных электронов у них либо недостаточно для образования полноценной «октетной» ковалентной связи (как в боре) , либо они не удерживаются достаточно прочно (как в тeллуре или полонии) из-за больших размеров атома. Поэтому связь в ковалентных кристаллах этих элементов имеет частично металлический характер.

Некоторые полуметаллы (кремний, германий) являются полупроводниками. Полупроводниковые свойства этих элементов объясняются многими сложными причинами, но одна из них — существенно меньшая (хотя и не нулевая) электропроводность, объясняемая слабой металлической связью. Роль полупроводников в электронной технике чрезвычайно важна.

2. При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ вдоль групп УСИЛИВАЮТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ свойства элементов. Это связано с тем, что ниже в группах расположены элементы, имеющие уже довольно много заполненных электронных оболочек. Их внешние оболочки находятся дальше от ядра. Они отделены от ядра более толстой «шубой» из нижних электронных оболочек и электроны внешних уровней удерживаются слабее.

Источник: https://www.hemi.nsu.ru/text146.htm

Âñå ïðîñòûå âåùåñòâà ïåðèîäè÷åñêîé ñèñòåìû Ä.È. Ìåíäåëååâà ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà òðè êëàññà: ýëåìåíòû ñ ìåòàëëè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè (ìåòàëëû), ýëåìåíòû ñ íåìåòàëëè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè (íåìåòàëëû) è ïîëóìåòàëëû.

Ôèçè÷åñêèå è õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðîñòûõ âåùåñòâ, ïðèíàäëåæàùèõ ê ðàçëè÷íûì êëàññàì, ñèëüíî ðàçëè÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé, ÷òî îáóñëàâëèâàåò ðàçëè÷íûå îáëàñòè èõ ïðèìåíåíèÿ â ïðîìûøëåííîñòè è ñïîñîáû äîáû÷è.

Êîðîòêî îñòàíîâèìñÿ íà ìåòàëëàõ: èõ ìåòàëëè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ, îñíîâíûõ ñïîñîáàõ äîáû÷è è îáðàáîòêè.

Ñâîéñòâà ìåòàëëè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ

Ñ ôèçèêî-õèìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, îñíîâíîå ñâîéñòâî ìåòàëëîâ çàêëþ÷àåòñÿ â ëåãêîñòè îòðûâà èõ âíåøíåãî ýëåêòðîíà îò àòîìà, äðóãèìè ñëîâàìè ëåãêîñòü èîíèçàöèè àòîìà ìåòàëëà ïî óðàâíåíèþ:

Me=Me++ e-

Îáëàäàÿ äàííûì ñâîéñòâîì, ìåòàëëû â òâåðäîì ñîñòîÿíèè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êðèñòàëëè÷åñêóþ ðåøåòêó, â óçëàõ êîòîðîé íàõîäÿòñÿ èîíû ìåòàëëîâ, à ìåæäó íèìè ñâîáîäíî äâèãàþòñÿ äåëîêàëèçîâàííûå ýëåêòðîíû, îáðàçóþùèå òàê íàçûâàåìûé ýëåêòðîííûé ãàç. Òàêîé òèï õèìè÷åñêîé ñâÿçè íàçûâàåòñÿ ìåòàëëè÷åñêîé ñâÿçüþ.

Èìåííî ìåòàëëè÷åñêàÿ ñâÿçü ïðèäàåò ýëåìåíòàì îñíîâíûå ìåòàëëè÷åñêèå ñâîéñòâà: âûñîêóþ ýëåêòðè÷åñêóþ ïðîâîäèìîñòü, òåïëîïðîâîäíîñòü, ïëàñòè÷íîñòü, êîâêîñòü, ìåòàëëè÷åñêèé áëåñê.

Ýëåìåíòû ñ íàèáîëåå ÿðêî âûðàæåííûìè ìåòàëëè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè

Íàèáîëåå ÿðêî ìåòàëëè÷åñêèå ñâîéñòâà âûðàæåíû ó ùåëî÷íûõ ìåòàëëîâ (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr), ÷òî îáóñëîâëåíî íèçêèì çíà÷åíèåì ýíåðãèé èîíèçàöèè èõ àòîìîâ. Ýòî î÷åíü ìÿãêèå ìåòàëëû (ìîæíî ðåçàòü íîæîì), îáëàäàþùèå ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêîé õèìè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ.

Óæå ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå ìÿãêèå ìåòàëëû áûñòðî îêèñëÿþòñÿ êèñëîðîäîì âîçäóõà, ïîýòîìó èõ õðàíÿò ïîä ñëîåì êåðîñèíà. Ïîä âîäîé ùåëî÷íûå ìåòàëëû õðàíèòü íåëüçÿ.

Ñîåäèíåíèå ýëåìåíòîâ ñ âîäîé ïðèâîäèò ê âçðûâó. Ðåàêöèÿ ïðîòåêàåò ñ âûäåëåíèåì âîäîðîäà ïî óðàâíåíèþ:

2Na+2H2O=2NaOH+H2

Ïîñêîëüêó âîäîðîä îáðàçóåò ñ âîçäóõîì âçðûâîîïàñíûå ñìåñè, à ðåàêöèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ âûäåëåíèåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà òåïëà, êàê ïðàâèëî, ïðîèñõîäèò âçðûâ.

Äîáû÷à ìåòàëëè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ

Ìíîãèå ìåòàëëû ñóùåñòâóþò â ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ â âèäå ñîåäèíåíèÿ ñ äðóãèìè õèìè÷åñêèìè ýëåìåíòàìè.  ñàìîðîäíîì âèäå, òî åñòü, êàê ïðîñòîå âåùåñòâî, â ïðèðîäå â îñíîâíîì âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî çîëîòî (Au) è ïëàòèíà (Pt). Èíîãäà, íî ðåäêî è òîëüêî ÷àñòè÷íî, âñòðå÷àþòñÿ ñàìîðîäíîå ñåðåáðî (Ag), ìåäü (Cu), ðòóòü (Hg), îëîâî (Sn) è íåñêîëüêî äðóãèõ ìåòàëëîâ.

Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ìåòàëëîâ äîáûâàþò èç ðóäû. Ñïîñîá äîáû÷è çàâèñèò îò õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìåòàëëà.

Îñíîâíûìè ìåòîäàìè ïðîìûøëåííîãî ïîëó÷åíèÿ ìåòàëëîâ èç ðóäû ÿâëÿþòñÿ âîññòàíîâëåíèå èõ ñîåäèíåíèé (íàïðèìåð, óãëåì, ìîíîîêñèäîì óãëåðîäà èëè àëþìèíèåì) è ýëåêòðîëèç.

Òàê, æåëåçî ìîæåò áûòü ïîëó÷åíî ïóòåì âîññòàíîâëåíèÿ ðóäû ïî îäíîìó èç äâóõ óðàâíåíèé:

Fe2O3+3CO=2Fe+3CO2

Fe2O3+2Al=2Fe+Al2O3

Ìåòàëëè÷åñêàÿ ìåäü ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà ïðè ýëåêòðîëèçå âîäíîãî ðàñòâîðà äèõëîðèäà (CuCl2) ïî óðàâíåíèþ:

Cu2++2e-=Cu

Ðàçðóøåíèå ìåòàëëè÷åñêèõ è æåëåçîáåòîííûõ ýëåìåíòîâ è êîíñòðóêöèé

Ìåòàëëû è ñïëàâû, èñïîëüçóåìûå â ñòðîèòåëüñòâå, ðàçðóøàþòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ ïðîöåññîâ êîððîçèè:

- àòìîñôåðíîé;

- ýëåêòðîõèìè÷åñêîé;

- ãàçîâîé;

- êîððîçèÿ â äðóãèõ àãðåññèâíûõ ñðåäàõ.

Íàëè÷èå çàùèòíîãî ñëîÿ óâåëè÷èâàåò ñðîê ñëóæáû ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, íî ïðîöåññ êîððîçèè ïîëíîñòüþ íå îñòàíàâëèâàåòñÿ.

Îäíîé èç ïðè÷èí ðàçðóøåíèÿ æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé ÿâëÿåòñÿ êîððîçèÿ àðìàòóðû.

Ðàçðóøåíèå ñòàëüíûõ è æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé óñêîðÿåòñÿ ïîä íàãðóçêîé, ïðè ðåçêèõ êîëåáàíèÿõ òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû, è îñîáåííî ïðè ñîâìåñòíîì äåéñòâèè ýòèõ ôàêòîðîâ. Óâåëè÷åíèå óñòîé÷èâîñòè ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ê ïðîöåññàì êîððîçèè ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé çàäà÷åé ñîâðåìåííîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ.

Áîëüøå îá îáðàáîòêå ìåòàëëè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ íà âûñòàâêå

Ìåòàëëû è ñïëàâû ïîäâåðãàþòñÿ ðàçíûì âèäàì îáðàáîòêè òàêèõ, êàê:

- äàâëåíèå (êîâêà);

- ðåçàíèå;

- ëèòüå;

- òåðìè÷åñêîå âîçäåéñòâèå;

- ñâàðêà;

- ýëåêòðîèñêðîâûå è ýëåêòðîõèìè÷åñêèå ìåòîäû;

- âîçäåéñòâèå óëüòðàçâóêà.

Òåõíîëîãèÿ îáðàáîòêè ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ ïîñòîÿííî ðàçâèâàåòñÿ. Ýòà îòðàñëü ïðîìûøëåííîñòè îòíîñèòñÿ ê íàóêîåìêîé ñôåðå, ãäå ïîñòîÿííî ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ.

Ïîñåùåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñòàâêè «Ìåòàëëîîáðàáîòêà»

îäèí èç ëó÷øèõ ñïîñîáîâ íàõîäèòüñÿ â êóðñå ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèé. Ýêñïîçèöèè ïðåäïðèÿòèé ñî âñåãî ìèðà äàþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ãëàâíûìè òåíäåíöèÿìè ðàçâèòèÿ îòðàñëè è óâèäåòü òåõíîëîãèè ñîâðåìåííîé îáðàáîòêè ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé.

×èòàéòå äðóãèå íàøè ñòàòüè:

Îãíåçàùèòà ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé

Äîðîæíîå ìåòàëëè÷åñêîå îãðàæäåíèå

Îêðàñêà è ïîêðàñêà ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé

а) Закономерности, связанные с металлическими и неметаллическими свойствами элементов.

1. При перемещении вдоль периода СПРАВА НАЛЕВО металлические свойства элементов УСИЛИВАЮТСЯ. В обратном направлении возрастают неметаллические.

Слева направо в периоде также увеличивается и заряд ядра. Следовательно, увеличивается притяжение к ядру валентных электронов и затрудняется их отдача.

2. При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ вдоль групп УСИЛИВАЮТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ свойства элементов. Это связано с тем, что ниже в группах расположены элементы, имеющие уже довольно много заполненных электронных оболочек. Их внешние оболочки находятся дальше от ядра.

б) Закономерности, связанные с окислительно-восстановительными свойствами. Изменения электроотрицательности элементов.

1. СЛЕВА НАПРАВО УСИЛИВАЮТСЯ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ свойства, а при движении СВЕРХУ ВНИЗ — ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ свойства элементов.

2. ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ тоже СЛЕВА НАПРАВО, достигая максимума у галогенов.

3. При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ по группам ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ УМЕНЬШАЕТСЯ. Это связано с возрастанием числа электронных оболочек, на последней из которых электроны притягиваются к ядру все слабее и слабее.

в) Закономерности, связанные с размерами атомов.

1. Размеры атомов (АТОМНЫЕ РАДИУСЫ) при перемещении СЛЕВА НАПРАВО вдоль периода УМЕНЬШАЮТСЯ.

2. При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ АТОМНЫЕ РАДИУСЫ элементов РАСТУТ, потому что заполнено больше электронных оболочек.

Вопрос 3.

Строение вещества. Гибридизация орбиталей. Типы химических связей. Потенциал ионизации и электроотрицательность.

Строение вещества

Все тела состоят из отдельных частиц — молекул и атомов. Молекулы — это наименьшие частицы вещества. Молекулы состоят из атомов.

Основные сведения о составе вещества:

1) Все тела состоят из отдельных частиц (молекул и атомов), между которыми есть промежутки.

2) Молекулы непрерывно и хаотично движутся.

3) Молекулы взаимодействуют между собой (притягиваются и отталкиваются).

Свойства молекул:

1) Молекулы одного и того же вещества одинаковы.

2) При нагревании промежутки между молекулами увеличиваются, а при охлаждении — уменьшаются.

3) С увеличением температуры, скорость движения молекул возрастает.

По типу строения все вещества делятся на молекулярные и немолекулярные. Среди органических веществ преобладают молекулярные вещества, среди неорганических — немолекулярные.

По типу химической связи вещества делятся на вещества с ковалентными связями, вещества с ионными связями (ионные вещества) и вещества с металлическими связями (металлы).

Вещества с ковалентными связями могут быть молекулярными и немолекулярными. Это существенно сказывается на их физических свойствах.

Молекулярные вещества состоят из молекул, связанных между собой слабыми межмолекулярными связями, к ним относятся: H2, O2, N2, Cl2, Br2, S8, P4 и другие простые вещества; CO2, SO2, N2O5, H2O, HCl, HF, NH3, CH4, C2H5OH, органические полимеры и многие другие вещества. Эти вещества не обладают высокой прочностью, имеют низкие температуры плавления и кипения, не проводят электрический ток, некоторые из них растворимы в воде или других растворителях.

Немолекулярные вещества с ковалентными связями или атомные вещества (алмаз, графит, Si, SiO2, SiC и другие) образуют очень прочные кристаллы (исключение — слоистый графит), они нерастворимы в воде и других растворителях, имеют высокие температуры плавления и кипения, большинство из них не проводит электрический ток (кроме графита, обладающего электропроводностью, и полупроводников — кремния, германия и пр.)

Все ионные вещества, естественно, являются немолекулярными. Это твердые тугоплавкие вещества, растворы и расплавы которых проводят электрический ток. Многие из них растворимы в воде.

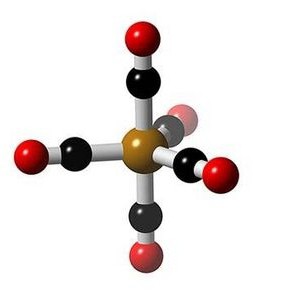

Гибридизация орбиталей

Гибридизация орбиталей — это изменение формы некоторых орбиталей при образовании ковалентной связи для достижения более эффективного перекрывания орбиталей.

sp3- Гибридизация. Одна s- орбиталь и три p- орбитали превращаются в четыре одинаковые «гибридные» орбитали, угол между осями которых равен 109°28′. Молекулы, в которых осуществляется sp3- гибридизация, имеют тетраэдрическую геометрию (CH4, NH3).

sp2- Гибридизация. Одна s- орбиталь и две p- орбитали превращаются в три одинаковые «гибридные» орбитали, угол между осями которых равен 120°.

Молекулы, в которых осуществляется sp2- гибридизация, имеют плоскую геометрию.

sp- Гибридизация. Одна s- орбиталь и одна p- орбиталь превращаются в две одинаковые «гибридные» орбитали, угол между осями которых равен 180°. Молекулы, в которых осуществляется sp- гибридизация, имеют линейную геометрию.

Типы химических связей.

1) Ионная (металл + неметалл)

2) Ковалентная (неметалл + неметалл с помощью общих электронных пар)

Виды: * полярная (разные неметаллы)

* неполярная (одинаковые неметаллы)

Виды: * образована обменным механизмом

* образована донорно-акцепторным механизмом

Обменный механизм — в образовании связи участвуют одноэлектронные атомные орбитали, т.е. Каждый из атомов предоставляет в общее пользование по одному электрону:

Донорно-акцепторный механизм (координационная связь) — химическая связь между двумя атомами или группой атомов, осуществляемая за счет неподеленной пары электронов одного атома (донора) и свободной орбитали другого атома (акцептора) .

3) Металлическая (между атомами металлов, между ионами металлов и общими свободными электронами)

4) Водородная (между водородом одной молекулы и другим более электроотрицательным элементом (O, S, N, F) и с другой молекулой)

Потенциал ионизации атома — минимальная разность потенциалов U, которую должен пройти электрон в ускоряющем электрическом поле, чтобы приобрести кинетическую энергию, достаточную для ионизации атома.

Электроотрицательность (ЭО)– относительная способность атомов притягивать электроны при связывании с другими атомами. Электроотрицательность характеризует способность атома к поляризации химических связей.

Вопрос 4.

Металлы (от лат. metallum — шахта, рудник) — группа элементов, в виде простых веществ обладающих характерными металлическими свойствами, такими как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность и металлический блеск.

Из 118 химических элементов, открытых на данный момент (из них не все официально признаны), к металлам относят:

- 6 элементов в группе щелочных металлов,

- 6 в группе щёлочноземельных металлов,

- 38 в группе переходных металлов,

- 11 в группе лёгких металлов,

- 7 в группе полуметаллов,

- 14 в группе лантаноиды + лантан,

- 14 в группе актиноиды (физические свойства изучены не у всех элементов) + актиний,

- вне определённых групп бериллий и магний.

Таким образом, к металлам, возможно, относится 96 элементов из всех открытых.

В астрофизике термин «металл» может иметь другое значение и обозначать все химические элементы тяжелее гелия

Характерные свойства металлов

- Металлический блеск (характерен не только для металлов: его имеют и неметаллы иод и углерод в виде графита)

- Хорошая электропроводность

- Возможность лёгкой механической обработки

- Высокая плотность (обычно металлы тяжелее неметаллов)

- Высокая температура плавления (исключения: ртуть, галлий и щелочные металлы)

- Большая теплопроводность

- В реакциях чаще всего являются восстановителями.

Физические свойства металлов

Все металлы (кроме ртути и, условно, франция) при нормальных условиях находятся в твёрдом состоянии, однако обладают различной твёрдостью. Ниже приводится твёрдость некоторых металлов по шкале Мооса.

Температуры плавления чистых металлов лежат в диапазоне от −39 °C (ртуть) до 3410 °C (вольфрам). Температура плавления большинства металлов (за исключением щелочных) высока, однако некоторые «нормальные» металлы, например олово и свинец, можно расплавить на обычной электрической или газовой плите.

В зависимости от плотности, металлы делят на лёгкие (плотность 0,53 ÷ 5 г/см³) и тяжёлые (5 ÷ 22,5 г/см³). Самым лёгким металлом является литий (плотность 0.53 г/см³). Самый тяжёлый металл в настоящее время назвать невозможно, так как плотности осмия и иридия — двух самых тяжёлых металлов — почти равны (около 22.6 г/см³ — ровно в два раза выше плотности свинца), а вычислить их точную плотность крайне сложно: для этого нужно полностью очистить металлы, ведь любые примеси снижают их плотность.

Большинство металлов пластичны, то есть металлическую проволоку можно согнуть, и она не сломается. Это происходит из-за смещения слоёв атомов металлов без разрыва связи между ними. Самыми пластичными являются золото, серебро и медь. Из золота можно изготовить фольгу толщиной 0.003 мм, которую используют для золочения изделий. Однако не все металлы пластичны. Проволока из цинка или олова хрустит при сгибании; марганец и висмут при деформации вообще почти не сгибаются, а сразу ломаются. Пластичность зависит и от чистоты металла; так, очень чистый хром весьма пластичен, но, загрязнённый даже незначительными примесями, становится хрупким и более твёрдым. Некоторые металлы такие как золото, серебро, свинец, алюминий, осмий могут срастаться между собой, но на это может уйти десятки лет.

Все металлы хорошо проводят электрический ток; это обусловлено наличием в их кристаллических решётках подвижных электронов, перемещающихся под действием электрического поля. Серебро, медь и алюминий имеют наибольшую электропроводность; по этой причине последние два металла чаще всего используют в качестве материала для проводов. Очень высокую электропроводность имеет также натрий, в экспериментальной аппаратуре известны попытки применения натриевых токопроводов в форме тонкостенных труб из нержавеющей стали, заполненных натрием. Благодаря малому удельному весу натрия, при равном сопротивлении натриевые «провода» получаются значительно легче медных и даже несколько легче алюминиевых.

Высокая теплопроводность металлов также зависит от подвижности свободных электронов. Поэтому ряд теплопроводностей похож на ряд электропроводностей и лучшим проводником тепла, как и электричества, является серебро. Натрий также находит применение как хороший проводник тепла; широко известно, например, применение натрия в клапанах автомобильных двигателей для улучшения их охлаждения.

Цвет у большинства металлов примерно одинаковый — светло-серый с голубоватым оттенком. Золото, медь и цезий соответственно жёлтого, красного и светло-жёлтого цвета.

Химические свойства металлов

На внешнем электронном уровне у большинства металлов небольшое количество электронов (1-3), поэтому они в большинстве реакций выступают как восстановители (то есть «отдают» свои электроны)

Реакции с простыми веществами

- С кислородом реагируют все металлы, кроме золота, платины. Реакция с серебром происходит при высоких температурах, но оксид серебра(II) практически не образуется, так как он термически неустойчив. В зависимости от металла на выходе могут оказаться оксиды, пероксиды, надпероксиды:

оксид лития

пероксид натрия

надпероксид калия

Чтобы получить из пероксида оксид, пероксид восстанавливают металлом:

Со средними и малоактивными металлами реакция происходит при нагревании:

- С азотом реагируют только самые активные металлы, при комнатной температуре взаимодействует только литий, образуя нитриды:

При нагревании:

- С серой реагируют все металлы, кроме золота и платины:

Железо взаимодействует с серой при нагревании, образуя сульфид:

- С водородом реагируют только самые активные металлы, то есть металлы IA и IIA групп кроме Be. Реакции осуществляются при нагревании, при этом образуются гидриды. В реакциях металл выступает как восстановитель, степень окисления водорода −1:

- С углеродом реагируют только наиболее активные металлы. При этом образуются ацетилениды или метаниды. Ацетилениды при взаимодействии с водой дают ацетилен, метаниды — метан.

Взаимодействие кислот с металлами

Взаимодействие неокисляющих кислот с металлами, стоящими в электрическом ряду активности металлов до водорода

Происходит реакция замещения, которая также является окислительно-восстановительной:

Взаимодействие серной кислоты H2SO4 с металлами

Окисляющие кислоты могут взаимодействовать и с металлами, стоящими в ЭРАМ после водорода:

Очень разбавленная кислота реагирует с металлом по классической схеме:

При увеличении концентрации кислоты образуются различные продукты:

Реакции для азотной кислоты (HNO3)

При взаимодействии с активными металлами вариантов реакций ещё больше: