Какие свойства биогеоценоза поддерживаются с помощью биологического

Биогеоценоз и экосистема

Определение 1

Термин «биогеоценоз» в бывшем СССР и в современной России нередко употребляется как синоним «экосистема». За рубежом термин «биогеоценоз» вообще не используется. Впервые определение экосистемы было дано английским ботаником А. Тенсли в 1935 году. Оно сохранилось по принципу приоритета во всем мире, кроме бывшего СССР и теперешней России, где часто используется термин «биоreоценоз», предложенный В.Н. Сукачевым в 1942 году и первоначально обозначавший фактически то же, что и термин «экосистема».

Название термина свидетельствует, что В.Н. Сукачев, в отличие от А. Тенсли, ведущим компонентом экосистемы считал абиотическую среду. В его более поздних работах это отличие подчеркивалось еще более явно.

При параллельном использовании двух близких терминов, несмотря на их первоначально почти полную идентичность, стали появляться тонкие смысловые отличия. В термине «биогеоценоз» сделан особый акцент на роль абиотических факторов, таким образом, данный термин особо подчеркивает роль неорганического компонента в сообществе (ценоз) среды и обитающих в ней организмов. В.Н. Сукачев был основателем особого направления в отечественной экологии – биогеоценологии. Исходно он, как и А. Тенсли, специализировался в ботанической экологии – фитоценологии. Это отнюдь не случайно, ведь именно распределение растительности наиболее тесно связано с абиотическими факторами, тогда как животные, в силу своей подвижности, проявляют свою зависимость от неорганической среды не столь наглядно.

Готовые работы на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

В настоящее время термины «биогеоценоз» и «экосистема» при весьма существенном сходстве имеют и определенные смысловые отличия. Понятие биогеоценоза предполагает определенную территориальную приуроченность, а также достаточно большую пространственную протяженность сообщества. Так, мы можем говорить о биогеоценозе леса, степи, постоянно существующего водоема, однако выражение «биогеоценоз гниющего древесного ствола», или «биогеоценоз дождевой лужи» не является правильным. В то же время, эти объекты вполне можно с небольшой натяжкой назвать экосистемами.

Как известно, все биологические макросистемы в той или иной мере являются открытыми, т.е. для них характерен некоторый обмен веществом и энергией с соседними макросистемами. Однако их «открытость» неодинакова, чем больше территориальная протяженность системы, тем более самостоятельной она становится в плане круговорота веществ. На этой тенденции и базируется основное отличие понятий биогеоценоза и экосистемы. Можно сказать, что экосистемы достаточно высокого ранга, включающие в качестве подсистем более мелкие экосистемы, могут называться биогеоценозами, при условии, что они занимают значительную территорию и обладают качественной спецификой круговорота веществ.

Кроме того, термин «биогеоценоз» употребляют обычно только в отношении естественных природных сообществ, тогда как под экосистемой может пониматься и искусственно созданное сообщество. Например, аквариум может служить моделью экосистемы, но не биогеоценоза. Для обозначения созданных человеком сообществ применяют термины – «агроценоз», «урбоценоз» и др.

Таким образом, термин «биогеоценоз» уже термина «экосистема» и представляет ее частный случай.

Свойства биогеоценозов

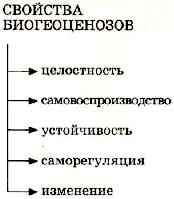

Биогеоценозы характеризуются рядом свойств, благодаря которым могут существовать долгое время без принципиальных изменений внутренней структуры. В число этих свойств входят способность к самовоспроизводству, устойчивость, способность к саморегуляции и саморазвитию (включая сукцессию).

Самовоспроизводство – свойство биогеоценоза осуществлять из года в год один и тот же биологический круговорот веществ и поток энергии. Это свойство обеспечивается относительным постоянством структуры и видового состава биогеоценоза, а также относительной стабильностью основных абиотических факторов. Все происходящие в биогеоценозе процессы направлены на устойчивое воспроизведение его как единого целого.

Устойчивость – свойство биогеоценоза противостоять изменениям, вызванным внешними воздействиями на него. Это свойство обеспечивается высоким биологическим разнообразием, многообразными межвидовыми биотическими связями и взаимозаменяемостью видов.

Саморегуляция – свойство биогеоценоза восстанавливать динамическое равновесие и специфику внутренних связей после их нарушения при природном или антропогенном воздействии. Биогеоценозы являются открытыми, неравновесными, самовоспроизводящимися, саморегулирующимися и саморазвивающимися активными природными образованиями с системной организацией.

Саморазвитие – свойство биогеоценозов осуществлять циклические и поступательные изменения своей структуры и функционирования. Циклические изменения определяются периодическими колебаниями интенсивности абиотических факторов и зависящими от них биоритмами организмов. В природе свойство саморазвития обычно доступно для наблюдения на примере сукцессий, т. е. естественного изменения структуры сообществ во времени под влиянием некоторых факторов среды и внутренних закономерностей развития.

Замечание 1

По мере развития биогеоценоза обычно происходит увеличение и изменение числа видов, прирост биомассы и увеличение продуктивности и расходов на дыхание. В естественных условиях этот процесс протекает в масштабах геологического времени.

На этом уроке все желающие смогут изучить тему «Понятие о биогеоценозе и экосистеме». В ходе него учащиеся смогут получить представление о биогеоценозе и тесно связанных с ним абиотических факторах среды. Учитель расскажет об отношении двух понятий – биогеоценозе и экосистеме.

Еще сто лет назад для путешествия на тысячу километров понадобились бы недели, сегодня мы тратим на это до двух часов в самолете. Казалось бы, можно выбрать любое место на планете и поселиться там. Однако мы связаны с нашей малой родиной и ее экосистемами тесней, чем можем себе представить. Ученые выяснили, что химический состав воды в нашей крови имеет много общего с составом пресных водоемов, рядом с которыми мы родились и выросли. Кроме того, жителям равнин необходимо больше кислорода, чем горцам. Прогресс сделал географические границы условностью, но каждый человек всё равно остается частью своего биогеоценоза.

Понятие о биогеоценозе и экосистеме

Каждый живой организм связан с окружающей средой потоками вещества и энергии, проходящими через его тело. Потребляя и выделяя вещество и энергию, живые организмы влияют на среду своего обитания уже тем, что живут.

Результаты жизнедеятельности каждого отдельного существа могут быть невелики и малозаметны. Но все вместе они сливаются в мощную силу, преобразующую земную поверхность.

Выдающийся отечественный ученый, естествоиспытатель, автор ряда наук о Земле и учения о биосфере, В.И. Вернадский, писал: «На Земле нет силы, более могущественной по своим последствиям, чем живое существо».

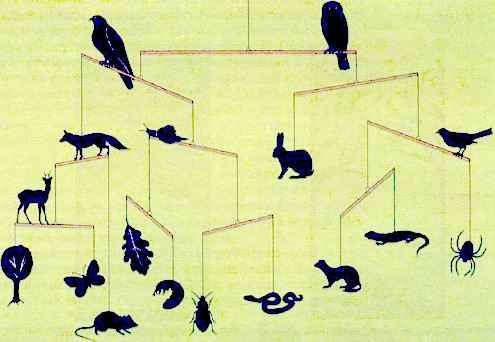

В биоценозах все популяции видов связаны друг с другом сложной пищевой сетью. Энергия поступает в организм животного из растений, которые черпают запасы энергии из неживой природы.

В итоге любой биоценоз представляет собой некое единство со своим биотопом, создавая целостную систему, которую называют экосистемой. Организованная в экосистемы, жизнь на Земле непрерывно продолжается уже миллионы лет.

Экосистемы бывают разных масштабов: наземные и водные (https://spb.ria.ru/Infographics/20120420/497641154.html).

Пруд с его обитателями, озеро, море, океан, небольшой лес, целая тайга, степь и пустыня – всё это природные экосистемы.

Аквариум, сад, пшеничное поле экосистемы, созданные человеком

Наземные экосистемы, связанные с участками однородной растительности, называют биогеоценозом.

<imgsrc=»StaticImage/6412″ alt=»» width=»245″ height=»186″/>

Например, ельник кисличный, ельник зеленомошный и березняк разнотравный, сфагновое болото, луг, ковыльная степь и т.д.

В названии «биогеоценоз» подчеркивается тесная взаимосвязь «био» – живых и «гео» – неживых компонентов на определенном участке поверхности.

Учение о биогеоценозе и сам термин создал русский ботаник Владимир Николаевич Сукачёв.

Экосистем на Земле очень много, существенным свойством каждой из них является круговорот веществ и потоков энергии. Из-за большой роли живых организмов круговорот в экосистемах часто называют биологическим круговоротом веществ.

Биологический круговорот веществ является главным условием существования экосистемы.

Структура экосистемы

Круговорот веществ в биогеоценозе осуществляется благодаря наличию четырех неотъемлемых компонентов: абиотического компонента, то есть запасов биогенных веществ и солнечной энергии; продуцентов – создающих органическое вещество; консументов – употребляющих органическое вещество; редуцентов – разлагающих мертвое органическое вещество.

Биогенными веществами называют минеральные соединения, которые используются для синтеза органических веществ.

Продуценты – организмы, создающие эти органические вещества, запасающие в них лучистую энергию Солнца.

Это фотосинтезирующие растения и некоторые прокариоты (зеленые бактерии, цианобактерии).

Консументы – переработчики органической продукции, в основном животные, а также грибы и некоторые паразитические и насекомоядные растения.

Редуценты – организмы, разлагающие мертвые остатки растений, животных и других представителей живого мира, до минеральных соединений, газа, воды и минеральных солей. В роли редуцентов выступают, преимущественно, бактерии, грибы и некоторые животные.

Совместная деятельность этих разных по экологическим функциям групп организмов является двигателем биологического круговорота в биогеоценозе. Биогеоценозы, или экосистемы, устойчивы лишь в том случае, когда все четыре компонента, входящие в их состав, поддерживают круговорот веществ достаточно полно.

Круговорот веществ поддерживается в биогеоценозах постоянно притоком всё новых и новых порций энергии. Хотя по закону сохранения энергии, она не исчезает бесследно, а лишь переходит из одной формы в другую, круговорота энергии в экосистемах быть не может. Расходуясь на жизнедеятельность организмов, усвоенная ими энергия постепенно переходит в тепловую и рассеивается в окружающем пространстве. Таким образом, деятельность экосистемы напоминает круговое вращение мельничного колеса в потоке воды.

Если взять для примера пищевую цепь «кочан капусты, коза и волк» – можно проследить, как расходуется энергия, полученная от Солнца и связанная в кочане капусты.

От усвоенной животным пищи лишь небольшая ее доля идет на рост организма, то есть укладывается в теле животного, остальная тратится на обмен веществ, обеспечение размножения, часть удаляется из организма, как неусвоенная пища. Подсчитано, что на рост идет около 10 процентов усвоенной энергии. Следовательно, в теле козы задержится даже менее десятой части энергии, заключенной в кочане капусты, так как часть вещества не усваивается. Когда же волк съест козу, то на рост его тела также достанется 1 процент энергии, которая первоначально была в капусте.

В каждом последующем звене цепи питания количество содержимой энергии уменьшается примерно в 10 раз, и уже через 4-5 звеньев она практически полностью истекает.

Это так называемое правило 10% имеет огромное практическое значение. Это правило позволяет понять, как расходуется в экосистеме продукция, т.е. органическое вещество, создаваемое растениями, за определенный промежуток времени.

На создание 1 кг массы растительноядных животных затрачивается в десять раз больше солнечной энергии, чем на 1 кг массы растений.

Продукция плотоядных поэтому обходится дороже в сто раз. Передача органического вещества и энергии по цепям питания подчиняется правилу 10%.

Человеческое общество живет за счет первичной и вторичной продукции растений и животных. Продукция животных обходится и людям, и природе дороже, чем растительная. Поэтому проблема голода для населения разных стран начинается, прежде всего, с нехватки вторичной продукции – животных белков, необходимых в рационе человека. Даже в самых устойчивых биогеоценозах Земли круговорот веществ не замкнут, часть вещества переносится ветром, течениями, сносится в понижение рельефа, мигрирует с поверхностным стоком и подземными водами. В результате все экосистемы суши и океана оказываются связанными в единую глобальную систему – биосферу.

Множество связанных друг с другом круговоротов складываются в установившийся за многие миллионы лет глобальный круговорот биосферы, поддерживающий жизнь на планете.

В. И. Вернадский разработал учение, которое характеризует биосферу не только как область распространения жизни на Земле, но и как часть планеты, преобразованной жизнью. Согласно Вернадскому, круговороты важнейших элементов в биосфере создают организмы. Благодаря им химические вещества оболочек Земли переменно переходят из неживой природы в живое вещество, а из живого вещества – в неживую природу, поэтому биосферу называют глобальной экосистемой.

Биологический круговорот зародился с момента появления на земле первых организмов: консервантов, или протобионтов, и продолжается на протяжении миллионов лет. Так поддерживается жизнь и существование биосферы. Биосфера – закономерный продукт эволюции планеты.

Вместе с тем, биосфера является ареной жизни и хозяйственной деятельности человека. В своем глобальном проявлении биосфера, как глобальная экосистема, аккумулирует энергию с помощью растений и Солнца и трансформирует ее в живые системы, обеспечивая непрерывность и многообразие жизни.

Распределение энергии в трофической сети

Одна и та же порция вещества и заключенная в нем энергия не могут бесконечно передаваться по сложной сети питания, связующей организмы в биогеоценозе. На самом деле, трофическая сеть состоит из переплетения коротких пищевых цепей. Каждое звено ряда называют трофическим уровнем. Примером короткой пищевой цепи является последовательность «капуста (І трофический уровень), коза (ІІ трофический уровень) и волк (ІІІ трофический уровень)».

Капуста с экологической точки зрения – продуцент, коза – консумент І порядка, а хищный волк – консумент ІІ порядка.

Правило 10%

Правило 10% можно выразить графически и в виде так называемых экологических пирамид. В пирамидах отображают число особей, включенных в пищевую цепь, – пирамида численности; биомассу экосистемы – пирамида биомассы, вовлеченную в оборот энергию – пирамида энергии. Нижняя ступень соответствует первому трофическому уровню, а каждая последующая ступень показывает на десять раз меньше, чем предыдущая.

Вопросы:

1. Как вы понимаете «правило экологической пирамиды»?

2. Как связан любой живой организм с окружающими его живыми существами?

3. Назовите наиболее глобальную и самую маленькую экосистему.

4. Чем отличается понятие экосистемы и биоценоза?

Ссылки на литературу

1. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. – М.: Дрофа, 2009.

2. Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию: Учебник для 9 класса. 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002.

3. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей биологии. 9 класс: Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2005.

Онлайн учебник по биологии

9 класс

Выясните с помощью рисунков 213 и 214, какие поступательные изменения происходят при формировании биогеоценоза на первично свободной территории и территории ранее существовавшего биогеоценоза.

Биогеоценоз как открытая биологическая система существует на определенной территории и способен выдерживать изменения, вносимые в него различными компонентами. Сложившийся биогеоценоз отличает целостность, самовоспроизводство, устойчивость, саморегуляция, способность к изменениям и развитию.

Рис. 209. Целостность биоценоза

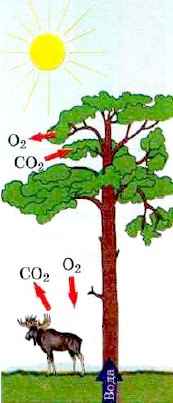

Основные свойства биогеоценозов. Целостность биогеоценоза обеспечивается потоками энергии и вещества, связывающими организмы друг с другом и средой их обитания. Солнечная энергия и неорганические вещества среды, аккумулируемые автотрофными организмами, используются в процессе жизнедеятельности всего живого компонента биогеоценоза по цепям и сетям питания. Пища, неусвоенная животными и удаленная во внешнюю среду, мертвые растительные, животные и другие органические остатки минерализуются в процессе жизнедеятельности редуцентов и возвращаются в круговорот веществ, непрерывно происходящий в биогеоценозе. Углекислый газ, затрачиваемый на образование органических веществ зелеными растениями, фотосинтезирующими и хемосинтези-рующими бактериями, возвращается в окружающую среду при дыхании организмов (рис. 209). Атмосферный кислород, используемый организмами при дыхании, восполняется в биогеоценозе благодаря процессу фотосинтеза.

Самовоспроизводство биогеоценоза связано со способностью его организмов к размножению, наличием пищевых ресурсов, необходимых для их роста и развития, а также воссозданием организмами среды обитания.

Устойчивость биогеоценоза — это его способность к длительному существованию, сохранению во времени своей структуры и функциональных свойств при воздействии внешних факторов. Она также проявляется в способности биогеоценоза возвращаться в исходное (или близкое к нему) состояние после воздействия факторов среды, выводящих его из сложившегося равновесия.

Саморегуляция — свойство биогеоценоза поддерживать определенное соотношение организмов во всех сложившихся в нем цепях питания. Саморегуляция основана на принципе обратной связи: колебания растительной биомассы влияют на численность травоядных животных, а их численность зависит от числа хищников (рис. 210).

Рис. 210. Саморегуляция биогеоценоза основана на принципе обратной связи. Численность каждого вида уравновешивается численностью других видов, связанных с ними пищевыми связями

Изменения в биогеоценозах. В любом биогеоценозе происходят изменения. Одни из них циклические, другие — поступательные.

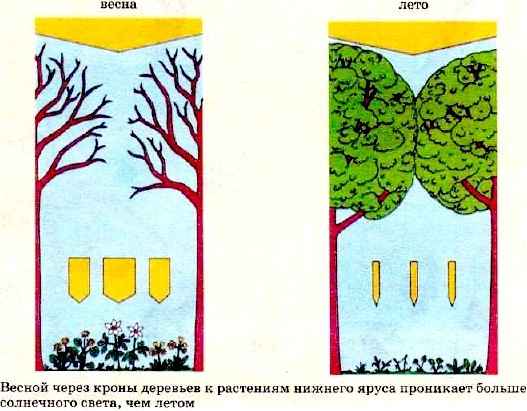

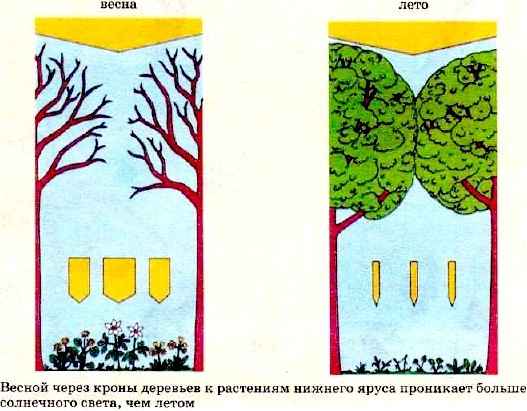

К циклическим (регулярно повторяющимся) изменениям относят суточные, сезонные и многолетние. Суточные изменения связаны с закономерными периодическими сменами дня и ночи, а сезонные — со сменой времен года. В течение суток у растений по-разному проходят фотосинтез и испарение воды; у животных меняется поведение: одни из них более активны днем, другие — в сумерки, а третьи — ночью.

Сезонные изменения проявляются в осеннем листопаде у многих деревьев и кустарников, отмирании к зиме надземных органов у многолетних трав, отлете и прилете перелетных птиц, гнездостроении, весенней и осенней линьке, выведении потомства птицами и млекопитающими.

С приходом весны видовой, а затем и численный состав организмов биогеоценоза восстанавливается (рис. 211). Большое влияние на ход регулярных сезонных явлений оказывают различные отклонения в погодных условиях, например, затяжная холодная или теплая весна, жаркое и сухое или холодное и дождливое лето.

Рис. 211. Сезонные изменения в биогеоценозе лиственного леса

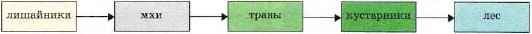

Смена биогеоценозов. Процесс поступательных изменений и развития биогеоценоза в направлении повышения его устойчивости обычно называют сукцессией (от лат. сукцессио — преемственность, наследование). Она может происходить на первично свободной территории, или на территории, где раньше существовал какой-либо биогеоценоз.

Формирование нового биогеоценоза на первично свободной суше (участки, освобождаемые при таянии ледника, отступлении моря или высыхании озера, голые скалы, сыпучие пески), не затронутой почвообразованием, начинается с поселения лишайников (рис. 212).

Рис. 212. Накипные лишайники на скалах — пионеры растительности

Образование почвы может происходить в результате разрушения поверхности материнской породы лишайниками. Отмирающие лишайники обогащают образующуюся почву органическими остатками. Впоследствии на тонком разлагающемся под действием бактерий слое остатков лишайников и минеральной пыли начинают появляться мхи. Одновременно с лишайниками и мхами осваиваемую территорию заселяют мелкие насекомые, пауки и другие беспозвоночные животные. По мере дальнейшего формирования почвы, накопления в ней органических остатков становится возможным прорастание занесенных ветром семян растений (однолетних и многолетних трав), увеличение видового состава и численности почвенных беспозвоночных, растительноядных насекомых, моллюсков, мелких грызунов. С накоплением гумуса и с повышением влажности почвы постепенно формируются луга, степи или леса, заселяемые различными позвоночными животными. При отсутствии нарушений сукцессия завершается возникновением нового более устойчивого биогеоценоза, находящегося в относительном равновесии со средой (рис. 213).

Рис. 213. Формирование биогеоценоза на первично свободной территории

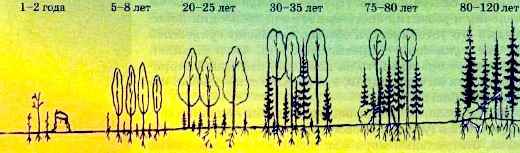

Чаще всего сукцессии происходят на месте ранее существовавших биогеоценозов после нанесенных им повреждений (последствия бури, урагана, пожара, вырубки леса, выпаса скота). Сначала территорию путем заноса семян заселяют однолетние светолюбивые растения, а затем многолетние травы (рис. 214). С течением времени в этом местообитании появляются кустарники, а затем, лиственные деревья, постепенно вытесняемые елью. По мере заселения территории растениями складывается и видовой состав животных данного местообитания. Восстановление биогеоценоза елового леса после вырубки занимает более ста лет. Сформировавшийся биогеоценоз оказывается устойчивым. Происходящие в нем процессы поддерживают его длительное существование на определенной территории без видимых изменений.

Рис. 214. Восстановление биогеоценоза — зарастание еловым лесом вырубки

Итак, развитие и смена биогеоценозов — одна из основных причин их многообразия в природе. В процессе исторического развития человек постепенно преобразовывал природу для своих нужд. Это привело к частичной замене естественных биогеоценозов на нашей планете искусственными агробиоценозами.

Упражнения по пройденному материалу

- Какими свойствами обладают биогеоценозы?

- В чем проявляется целостность биогеоценоза?

- Что понимают под самовоспроизводством и устойчивостью биогеоценоза?

- В чем проявляется саморегуляция биогеоценоза?

- Какие циклические изменения происходят в биогеоценозах?

- Какой процесс в развитии биогеоценоза называют сукцессией?

- Как происходит восстановление биогеоценоза елового леса после пожара или вырубки елей?