Какие осмотические свойства клеток

Многие растворы поступают в клетку осмотически. Осмосом (от греч. osmos — давление) называется одностороннее проникновение воды через полупроницаемую оболочку. Его можно наблюдать, если два раствора различной концентрации разъединить полупроницаемой перегородкой, доступной для воды, но не пропускающей растворенного вещества. Вода с определенной силой, зависящей от разности концентраций, станет притягиваться более насыщенным раствором из более разбавленного. Возникающее давление на полупроницаемую мембрану получило название осмотического давления. Начало исследованию осмотических свойств клеток положено крупным голландским ботаником Г. де Фризом (1848-1935), отрывшим тургор у растений. Опыты де Фриза, по заявлению ван Гоффа, легли в основу теории осмотического давления, разработанной этим известным физиком.

Клетки животных и растений содержат растворы солей и других осмотически активных веществ (Сахаров, мочевины). Этим обусловлено определенное осмотическое давление. В клетках наземных животных оно составляет около 8 атм., у морских беспозвоночных увеличивается до 38 атм. Растительные клетки обычно имеют осмотическое давление от 5 до 20 атм., но в некоторых случаях оно может достигать 100 и даже 140 атм. Здесь основное значение имеют условия существования, а не систематическое положение. У представителей одного вида, произрастающих в разных условиях, различное осмотическое давление клеточного сока.

Растворы, в которых осмотическое давление такое же, как и в клетках, получили название изотонических. При погружении клеток в изотонические растворы объем их остается неизменным. Изотонические растворы солей называются физиологическими. Для различных объектов концентрация поваренной соли в физиологическом растворе не одинакова. Так, для животных из класса земноводных она равна 0,75% раствору NaCl, для млекопитающих — 0,9%, для насекомых- 1%, а для морских беспозвоночных она соответствует концентрации солей в морской воде — 3% NaCl. Физиологическими растворами и другими изотоническими жидкостями пользуются в медицине. Их применяют при сильном обезвоживании и потере крови больными.

Раствор, осмотическое давление которого выше, чем в клетках, называется гипертоническим. Растительные клетки, погруженные в такой раствор, начинают терять воду, протоплазма клетки сжимается и отслаивается от оболочки. Это явление называется плазмолизом (рис 20). При уменьшении осмотического давления в растительных клетках падает тургор. Под тургором понимается напряженное состояние оболочек клеток, вызываемое давлением на них изнутри. Растение, в клетках которого снижен тургор, становится дряблым. Это явление легко проследить на сорванных и увядающих растениях и их плодах. При некоторых заболеваниях, например при холере, в результате сильного обезвоживания клеток больного все его тело становится дряблым, кожа — «тестообразной».

В хирургии при лечении инфицированных ран широко применяется гипертонический раствор попаренной соли. Марлевая повязка, смоченная Гипертоническим раствором, хорошо впитывает гной, что способствует заживлению ран.

Противоположная плазмолизу картина наблюдается при погружении растительных клеток в гипотонический раствор. В этом растворе осмотическое давление меньше, чем в клетках. Вода начинает устремляться в клетку, клетка набухает, давление на оболочки становится больше, тургор увеличивается. При значительной разнице осмотического давления клетка может лопнуть.

Изолированные животные клетки в гипотонических растворах разрушаются. То же произойдет с эритроцитами, если ввести в кровь человека «ли животного гипотонический раствор. Они сначала набухают, а затем их наружная мембрана разрывается (рис. 21).

Наружный слой клетки, т. е. ее мембрана, пропускает не только воду, но и в какой-то мере растворенные в ней вещества. Живая клетка активно регулирует осмотическое давление, изменяя концентрации осмотически активных веществ. У одноклеточных животных, обитающих в пресной воде, выработались специальные приспособления (пульсирующие вакуоли), удаляющие из клеток избыточную воду. Одноклеточные организмы, не имеющие пульсирующих вакуолей, излишнюю воду удаляют через клеточную мембрану. У высших животных осмотическое давление в целом организме регулируется системой органов выделения (почками).

Эритроциты: осмотические свойства

Содержание белков в эритроцитах выше, а низкомолекулярных веществ — ниже, чем в плазме . Осмотическое давление, создаваемое высокой внутриклеточной концентрацией белков, в значительной степени компенсируется малой концентрацией низкомолекулярных веществ, и поэтому осмотическое давление в эритроцитах лишь немногим выше, чем в плазме: величина его как раз достаточна для обеспечения нормального тургора этих клеток. Мембрана эритроцита пропускает низкомолекулярные вещества, причем проницаемость ее для разных ионов различна. Благодаря проницаемости при угнетении активного транспорта ионов ( натрия — из клетки, калия — в клетку) снижается их трансмембранный концентрационный градиент. Высокое внутриклеточное содержание белков, которое при этом остается постоянным, перестает компенсироваться, и осмотическое давление в эритроците возрастает. В результате вода начинает поступать в эритроцит и поступает до тех пор, пока он не лопнет и гемоглобин не выйдет в плазму. Эо так называемый осмотический гемолиз . Если внеклеточная жидкость лишь умеренно гипотонична, эритроциты набухают и приобретают форму, близкую к сферической. В гипертоническом растворе эритроциты теряют воду и сморщиваются.

Жизнедеятельность клетки характеризуется непрерывно протекающими в ней процессами обмена веществ, причем цитоплазма избирательно реагирует на воздействие разных факторов внешней среды. В поглощении и выделении веществ большую роль играют процессы диффузии и осмоса. Осмотическими называют явления, происходящие в системе, состоящей из двух растворов, разделенных полупроницаемой мембраной. В растительной клетке роль полупроницаемых пленок выполняют пограничные слои цитоплазмы: плазмалемма и тонопласт.

Плазмалемма — наружная мембрана цитоплазмы, прилегающая к клеточной оболочке. Тонопласт — внутренняя мембрана цитоплазмы, окружающая вакуоль. Вакуоли представляют собой полости в цитоплазме, заполненные клеточным соком — водным раствором углеводов, органических кислот, солей, белков с низким молекулярным весом, пигментов.

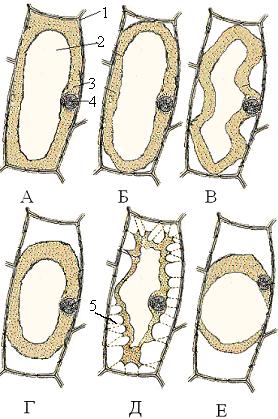

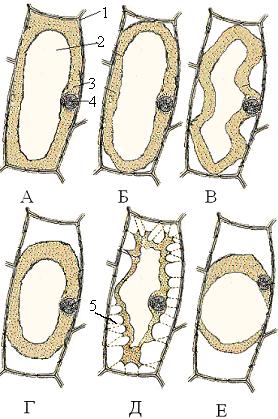

Концентрация веществ в клеточном соке и во внешней среде (в почве, водоемах) обычно не одинаковы. Если внутриклеточная концентрация веществ выше, чем во внешней среде, вода из среды будет диффундировать в клетку, точнее в вакуоль, с большей скоростью, чем в обратном направлении, т. е. из клетки в среду. Чем больше концентрация содержащихся в клеточном соке веществ, тем сильнее сосущая сила — сила, с которой клетка<всасывает воду>. При увеличении объема клеточного сока, вследствие поступления в клетку воды, увеличивается его давление на цитоплазму, плотно прилегающую к оболочке. При полном насыщении клетки водой она имеет максимальный объем. Состояние внутреннего напряжения клетки, обусловленное высоким содержанием воды и развивающимся давлением содержимого клетки на ее оболочку носит название тургора (рис. 10, А) . Тургор обеспечивает сохранение органами формы (например, листьями, неодревесневшими стеблями) и положения в пространстве, а также сопротивление их действию механических факторов. С потерей воды связано уменьшение тургора и увядание.

Если клетка находится в гипертоническом растворе, концентрация которого больше концентрации клеточного сока, то скорость диффузии воды из клеточного сока будет превышать скорость диффузии воды в клетку из окружающего раствора. Вследствие выхода воды из клетки объем клеточного сока сокращается, тургор уменьшается. Уменьшение объема клеточной вакуоли сопровождается отделением цитоплазмы от оболочки — происходит плазмолиз.

В ходе плазмолиза форма плазмолизированного протопласта меняется. Вначале протопласт отстает от клеточной стенки лишь в отдельных местах, чаще всего в уголках. Плазмолиз такой формы называют уголковым (рис. 10, Б) .

Продолжение:

https://e-lib.gasu.ru/eposobia/papina/bolprak/R_2_2.html

Материалы. Листья элодеи канадской (Elodea canadensis); 6-8% раствор селитры ( KNO 3 ).

Жизнедеятельность клетки характеризуется непрерывно протекающими в ней процессами обмена веществ, причем цитоплазма избирательно реагирует на воздействие разных факторов внешней среды. В поглощении и выделении веществ большую роль играют процессы диффузии и осмоса. Осмотическими называют явления, происходящие в системе, состоящей из двух растворов, разделенных полупроницаемой мембраной. В растительной клетке роль полупроницаемых пленок выполняют пограничные слои цитоплазмы: плазмалемма и тонопласт.

Плазмалемма — наружная мембрана цитоплазмы, прилегающая к клеточной оболочке. Тонопласт — внутренняя мембрана цитоплазмы, окружающая вакуоль. Вакуоли представляют собой полости в цитоплазме, заполненные клеточным соком — водным раствором углеводов, органических кислот, солей, белков с низким молекулярным весом, пигментов.

Концентрация веществ в клеточном соке и во внешней среде (в почве, водоемах) обычно не одинаковы. Если внутриклеточная концентрация веществ выше, чем во внешней среде, вода из среды будет диффундировать в клетку, точнее в вакуоль, с большей скоростью, чем в обратном направлении, т. е. из клетки в среду. Чем больше концентрация содержащихся в клеточном соке веществ, тем сильнее сосущая сила — сила, с которой клетка. При увеличении объема клеточного сока, вследствие поступления в клетку воды, увеличивается его давление на цитоплазму, плотно прилегающую к оболочке. При полном насыщении клетки водой она имеет максимальный объем. Состояние внутреннего напряжения клетки, обусловленное высоким содержанием воды и развивающимся давлением содержимого клетки на ее оболочку носит название тургора (рис. 10, А). Тургор обеспечивает сохранение органами формы (например, листьями, неодревесневшими стеблями) и положения в пространстве, а также сопротивление их действию механических факторов. С потерей воды связано уменьшение тургора и увядание.

Если клетка находится в гипертоническом растворе, концентрация которого больше концентрации клеточного сока, то скорость диффузии воды из клеточного сока будет превышать скорость диффузии воды в клетку из окружающего раствора. Вследствие выхода воды из клетки объем клеточного сока сокращается, тургор уменьшается. Уменьшение объема клеточной вакуоли сопровождается отделением цитоплазмы от оболочки — происходит плазмолиз.

В ходе плазмолиза форма плазмолизированного протопласта меняется. Вначале протопласт отстает от клеточной стенки лишь в отдельных местах, чаще всего в уголках. Плазмолиз такой формы называют уголковым (рис. 10, Б).

Затем протопласт продолжает отставать от клеточных стенок, сохраняя связь с ними в отдельных местах, поверхность протопласта между этими точками имеет вогнутую форму. На этом этапе плазмолиз называют вогнутым (рис. 10, В).

Постепенно протопласт отрывается от клеточных стенок по всей поверхности и принимает округлую форму. Такой плазмолиз носит название выпуклого (рис. 10, Г ).

Если у протопласта связь с клеточной стенкой в отдельных местах сохраняется, то при дальнейшем уменьшении объема в ходе плазмолиза протопласт приобретает неправильную форму. Протопласт остается связанным с оболочкой многочисленными нитями Гехта. Такой плазмолиз носит название судорожного (рис. 10, Д).

При длительном нахождении клеток в растворе нитрата калия (15 мин. и более) цитоплазма набухает в удлиненных клетках, там, где протопласт не касается клеточных стенок, образуются так называемые колпачки цитоплазмы. Такой плазмолиз носит название колпачкового (рис. 10, Е).

Рис. 10. Плазмолиз растительной клетки:

А — клетка в состоянии тургора; Б — уголковый; В — вогнутый; Г — выпуклый; Д — судорожный; Е — колпачковый.

1 — оболочка, 2 — вакуоль, 3 — цитоплазма, 4 — ядро, 5 — нити Гехта.

Если плазмолизированную клетку поместить в гипотонический раствор, концентрация которого меньше концентрации клеточного сока, вода из окружающего раствора будет диффундировать внутрь вакуоли. В результате увеличения объема вакуоли повысится давление клеточного сока на цитоплазму, которая начинает приближаться к стенкам клетки, пока не примет первоначальное положение — произойдет деплазмолиз.

Ход работы

Задание 1. Рассмотреть клетки листа элодеи, находящиеся в состоянии тургора и зарисовать.

Последовательность работы. Целый лист элодеи (Elodea canadensis) положить на предметное стекло в каплю воды, накрыть его покровным стеклом. На препарате найти тонкий участок, где хорошо видны клетки. Препарат рассмотреть при малом и большом увеличениях микроскопа. Обратить внимание на то, что цитоплазма прижата к клеточным стенкам. Клетки находятся в состоянии полного насыщения водой — состояние тургора. Зарисовать отдельную клетку, обозначив основные компоненты (рис. 10, А).

Задание 2. Пронаблюдать явление плазмолиза в клетках листа элодеи. Определить формы плазмолиза. Сделать рисунки.

Последовательность работы. Сняв препарат (из задания 1) со столика микроскопа, вплотную к покровному стеклу нанести на предметное стекло каплю 6-8% раствора селитры (KNO3) — более концентрированного, чем раствор веществ, содержащихся в вакуолях. С другой стороны на предметное стекло вплотную к покровному стеклу положить полоску фильтровальной бумаги, которую нужно держать до тех пор, пока раствор селитры не войдет под покровное стекло, заменив воду. Через 5-10 минут обратить внимание на отрыв цитоплазмы от оболочки клеток, т.е. плазмолиз. Колпачковый плазмолиз наступает через 15 и более минут. Зарисовать формы плазмолиза (уголковый, вогнутый выпуклый, судорожный, колпачковый) (рис. 10, Б-Е). Объяснить явление плазмолиза и его значение в жизни растений.

Задание 3. Пронаблюдать явление деплазмолиза в клетках элодеи, т.е. вернуть в первоначальное состояние плазмолизированную клетку.

Последовательность работы. Следует заменить раствор селитры водой, оттянув раствор фильтровальной бумагой. Отметить возвращение цитоплазмы к оболочке клетки, т.е. в ее нормальное состояние. Деплазмолиз происходит медленнее, чем плазмолиз. Объяснить явление деплазмолиза.

Контрольные вопросы

1. С какими свойствами цитоплазмы и вакуоли связаны осмотические явления клетки?

2. Что такое тургор, плазмолиз, деплазмолиз?

3. Может ли происходить плазмолиз в мертвой клетке?

4. Как можно вызвать плазмолиз в клетках листа элодеи?

5. Дать определения понятиям осмос и диффузия.

Тема: Осмотические явления в клетке

Жизнедеятельность клетки характеризуется непрерывно протекающими в ней процессами обмена веществ, причем цитоплазма избирательно реагирует на воздействие разных факторов внешней среды. В поглощении и выделении веществ большую роль играют процессы диффузии и осмоса. Осмотическими называют явления, происходящие в системе, состоящей из двух растворов, разделенных полупроницаемой мембраной. В растительной клетке роль полупроницаемых пленок выполняют пограничные слои цитоплазмы: плазмалемма и тонопласт.

Плазмалемма — наружная мембрана цитоплазмы, прилегающая к клеточной оболочке. Тонопласт — внутренняя мембрана цитоплазмы, окружающая вакуоль. Вакуоли представляют собой полости в цитоплазме, заполненные клеточным соком — водным раствором углеводов, органических кислот, солей, белков с низким молекулярным весом, пигментов.

Концентрация веществ в клеточном соке и во внешней среде (в почве, водоемах) обычно не одинаковы. Если внутриклеточная концентрация веществ выше, чем во внешней среде, вода из среды будет диффундировать в клетку, точнее в вакуоль, с большей скоростью, чем в обратном направлении, т. е. из клетки в среду. Чем больше концентрация содержащихся в клеточном соке веществ, тем сильнее сосущая сила — сила, с которой клетка<всасывает воду>. При увеличении объема клеточного сока, вследствие поступления в клетку воды, увеличивается его давление на цитоплазму, плотно прилегающую к оболочке. При полном насыщении клетки водой она имеет максимальный объем. Состояние внутреннего напряжения клетки, обусловленное высоким содержанием воды и развивающимся давлением содержимого клетки на ее оболочку носит название тургора. Тургор обеспечивает сохранение органами формы (например, листьями, неодревесневшими стеблями) и положения в пространстве, а также сопротивление их действию механических факторов. С потерей воды связано уменьшение тургора и увядание.

Если клетка находится в гипертоническом растворе, концентрация которого больше концентрации клеточного сока, то скорость диффузии воды из клеточного сока будет превышать скорость диффузии воды в клетку из окружающего раствора. Вследствие выхода воды из клетки объем клеточного сока сокращается, тургор уменьшается. Уменьшение объема клеточной вакуоли сопровождается отделением цитоплазмы от оболочки — происходит плазмолиз.

В ходе плазмолиза форма плазмолизированного протопласта меняется. Вначале протопласт отстает от клеточной стенки лишь в отдельных местах, чаще всего в уголках. Плазмолиз такой формы называют уголковым

Затем протопласт продолжает отставать от клеточных стенок, сохраняя связь с ними в отдельных местах, поверхность протопласта между этими точками имеет вогнутую форму. На этом этапе плазмолиз называют вогнутым

Постепенно протопласт отрывается от клеточных стенок по всей поверхности и принимает округлую форму. Такой плазмолиз носит название выпуклого

Если у протопласта связь с клеточной стенкой в отдельных местах сохраняется, то при дальнейшем уменьшении объема в ходе плазмолиза протопласт приобретает неправильную форму. Протопласт остается связанным с оболочкой многочисленными нитями Гехта. Такой плазмолиз носит название судорожного

При длительном нахождении клеток в растворе нитрата калия (15 мин. и более) цитоплазма набухает в удлиненных клетках, там, где протопласт не касается клеточных стенок, образуются так называемые колпачки цитоплазмы. Такой плазмолиз носит название колпачкового

. Плазмолиз растительной клетки:

Если плазмолизированную клетку поместить в гипотонический раствор, концентрация которого меньше концентрации клеточного сока, вода из окружающего раствора будет диффундировать внутрь вакуоли. В результате увеличения объема вакуоли повысится давление клеточного сока на цитоплазму, которая начинает приближаться к стенкам клетки, пока не примет первоначальное положение — произойдет деплазмолиз.

ТОП 10:

Под осмосом понимается диффузия воды через полупроницаемые мембраны. Полупроницаемость мембран — это их свойство пропускать воду и не пропускать растворенные вещества. Явление осмоса было открыто в 1828 г. французским ботаником Дютроше. Позже Пфеффером были сконструированы физические приборы — осмометры (осмотические ячейки).

Осмометр представляет собой систему с тремя элементами: полупроницаемая мембрана, раствор определенной концентрации и вода. В этой системе энергия молекул чистой воды (водный потенциал) выше, чем воды в растворе. Поэтому вода будет проходить по градиенту водного потенциала из наружного сосуда во внутренний сосуд и подниматься по трубке, соединенной с внутренним сосудом. При этом будет повышаться гидростатическое давление, под которым находится раствор в осмометре. При некоторой высоте столба раствора в трубке скорости диффузии воды из наружного сосуда во внутренний и из внутреннего в наружный сравняются, и подъем жидкости в трубке прекратится. Давление, которое отвечает такому равновесию, служит количественной характеристикой процесса осмоса. Оно называется осмотическим давлением. Следовательно, осмотическое давление равно тому давлению, которое нужно приложить к раствору, чтобы привести его в равновесие с чистым растворителем, отделенным от раствора полупроницаемой мембраной.

Живая растительная клетка обладает свойствами только что разобранной осмотической системы. Поскольку молекулы воды проходят через клеточные мембраны намного быстрее, чем растворенные вещества, можно с известной долей погрешности говорить о полупроницаемости мембран. Роль полупроницаемой мембраны (хоть и не идеальной) выполняют, прежде всего, плазмалемма и тонопласт, раствора клеточный сок вакуоли клетки.

Передвижение воды через полупроницаемые мембраны подчиняется следующим законам:

1. Осмотическое давление прямо пропорционально концентрации раствора — числу частиц в единице объема независимо от размеров и природы частиц (молекул или ионов).

2. Всякое вещество, концентрация которого равна 1 моль/л, развивает осмотическое давление, равное 22,4 атм (для неэлектролита) при О°С.

3. Осмотическое давление пропорционально абсолютной температуре Т = 273 + t °С.

4. Осмотическое давление раствора, содержащего несколько веществ, равно сумме осмотических давлений, вызываемых каждым из них.

Осмотическое давление подчиняется в общем виде закону Вант-Гоффа и выражается уравнением Р = CRTi, где Р — осмотическое давление; С — молярная концентрация раствора; R — газовая постоянная, равная 0,0821 л · атм / град. моль; Т — абсолютная температура; i — изотонический коэффициент, показывающий отношение числа частиц (молекул и ионов) в растворе к исходному числу молекул растворенного вещества. Для растворов неэлектролитов, например для сахара, изотонический коэффициент равен 1, для электролитов — больше 1.

Если клетку поместить в воду, то она, как и осмометр, будет поглощать ее и тем сильнее, чем выше концентрация клеточного сока. Но до каких пор клетка будет поглощать воду? При всасывании клеткой воды объем клеточного сока увеличивается, и цитоплазма начинает давить на оболочку клетки, растягивая ее. Оболочка, обладая значительной прочностью и вместе с тем эластичностью, в свою очередь оказывает сопротивление всякой силе, стремящейся ее растянуть, и тем большее, чем более она растянута. После прекращения действия растягивающей силы стенка снова возвращается к своим прежним размерам. Напряженное состояние клеточной стенки, вызванное давлением клеточного содержимого, носит название тургора, а противодавление оболочки на протопласт — тургорного давления.

По мере поступления воды в клетку эндосмос постепенно уменьшается в силу противодавления клеточной стенки. В какой-то момент внутренние и внешние силы диффузии становятся равными. Это состояние называется полным насыщением клетки водой. В данном случае клетка находится в равновесии с водой, осмотическое давление клеточного сока уравновешено тургорным давлением: Р = Т. Иначе можно это записать так: Р — Т = 0. В этом состоянии вода не входит в клетку и не выходит из нее, как бы высоко ни было ее осмотическое давление Р. Примером этого могут служить клетки водорослей и водных высших растений. Их клетки всегда находятся в состоянии почти полного насыщения.

Клетки наземных растений, наоборот, почти никогда не бывают полностью насыщенными водой. Благодаря потере воды листьями в процессе транспирации они обычно не достигают состояния полного тургора. Часть осмотического давления Р остается неуравновешенной тургорным давлением Т, и эта часть осмотического давления способна при погружении такой клетки в воду вызывать приток воды в клетку и некоторое увеличение размеров последней. В данном случае Р будет больше Т: Р = T+S или S = Р — Т. Эта дополнительная часть осмотического давления получила название сосущей силы S . Название не совсем удачное, ибо это не сила, а давление, как и Р и Т, разность между которыми она представляет. Следует подчеркнуть, что именно сосущая сила клетки, а не осмотическое давление клеточного сока определяет поглощение воды клеткой.

По отношению к концентрации клеточного сока внешние растворы могут быть: гипертоническими, осмотическое давление которых больше осмотического давления клеточного сока; изотоническими, осмотическое давление которых равно осмотическому давлению клеточного сока; гипотоническими, у которых это давление меньше, чем давление клеточного сока.

При помещении живой растительной клетки не в воду, а в гипертонический раствор тургор будет стремиться к нулю, а сосущая сила — к величине полного осмотического давления S = Р. В данном случае будут происходить следующие явления: раствор оттянет воду из клетки, клеточная стенка сократится, сократится и цитоплазма клетки, тургор исчезнет. Раствор начнет входить в пространство между стенкой и цитоплазмой, т. е. цитоплазма будет отходить от клеточной стенки. Это отставание цитоплазмы от оболочки клетки при погружении последней в гипертонический раствор называется плазмолизом. Плазмолиз свидетельствует о том,что имеются различия в проницаемости клеточной стенки и цитоплазмы, и, что самое главное, показывает, что цитоплазма жива.

Если плазмолизированную клетку снова поместить в воду, то происходит обратная картина: клетка всасывает воду, объем протопласта увеличивается; цитоплазма начинает плотно примыкать к стенке клетки. Переход плазмолизированной клетки в нормальное состояние носит название деплазмолиза.

Различают уголковый, вогнутый (судорожный) и выпуклый виды плазмолиза. При уголковом плазмолизе цитоплазма отстает только по уголкам клетки. При вогнутом плазмолизе цитоплазма становится угловатой, сохраняет в виде выступов те участки, которые более плотно связаны с клеточной стенкой. Длительный вогнутый плазмолиз можно получить, предварительно обработав клетки солями двухвалентных металлов, например кальция. Выпуклый плазмолиз быстро проявляется при низкой вязкости цитоплазмы, например, при воздействии одновалентных металлов. В этом случае разбухшая цитоплазма в виде колпачка прикрывает сократившийся тонопласт.

В природной обстановке, например при пересадке растений на засоленную почву, осмотическое давление почвенного раствора может быть выше, чем осмотическое давление клеточного сока. В этом случае не только будет поглощаться такими клетками, но, наоборот, будет выходить из клеток, вызывая обезвоживание последних, а затем и отмирание растения.

Если потеря тургора происходит не в растворе, как при плазмолизе, а от высыхания в воздухе в жаркие дни, то наблюдается явление циторриза.Цитоплазма при этом от клеточной стенки не отстает, а остается как бы припаянной к ней. Стенки клеток, выпячиваясь внутрь, деформируются, стремятся разорвать цитоплазму с определенной силой (силой циторриза). В данном случае тургор — величина отрицательная, а сосущая сила равна сумме осмотического и тургорного давлений: S = Р — (-Т) = Р + Т. Сила циторриза может достигать величины порядка 12-15 атм. Зависимость всех трех рассматриваемых величин от степени насыщения клетки водой показана на схеме.

Внешние условия существенно влияют на показатели осмотического давления и сосущей силы. Они очень низкие у водных растений (за исключением растений морей и других засоленных водоемов) и растений болот и высокие — у растений засушливых мест. У морских водорослей осмотическое давление достигает 25 — 30 атм. Клетки растений, произрастающих на засоленных почвах, развивают давление, измеряемое 100-150 атм. Растения открытых местообитаний отличаются более высокими величинами осмотического давления и сосущей силы, чем растения затененных мест.

Камбиальные клетки стволов древесных растений имеют осмотическое давление 20 — 30 атм. Паренхимные клетки содержат клеточный сок в концентрациях, соответствующих осмотическому давлению 4 — 5 атм. Сосущая сила клеток хвои ели в таежной зоне достигает 15 — 35 атм, а поглощающих корней колеблется от 6 до 8 атм (у сосны — от 6 до 11 атм).

Для определения осмотического давления используют плазмолитический и криоскопический методы. Плазмолитический метод основан на том, что в растворах плазмолитиков (веществ, вызывающих плазмолиз) разной концентрации начало уголкового плазмолиза клеток будет наблюдаться в том из них, осмотическое давление которого почти соответствует осмотическому давлению клеточного сока (изотонический раствор). Криоскопический метод основан на определении температуры замерзания отжатого клеточного сока.

Сосущую силу можно определить, основываясь: на измерении размеров ткани, помещенной в растворы различных концентраций (метод Уршпрунга); на измерении концентрации растворов, в которые помещены кусочки ткани с помощью рефрактометра (метод Н.А. Максимова и Н.с. Петинова) или по методу струек В.С. Шардакова. Размеры клеток и концентрация внешнего раствора не изменятся при помещении в него ткани в том случае, когда сосущие силы раствора и клеток совпадают.

Осмотические свойства клеток не только определяют поглощение воды растением, но и лежат в основе многих физиологических процессов, определяют различные виды движений у растений, в частности движения устьиц. От осмотических явлений в значительной мере зависит рост клеток. Упругое состояние тканей и органов растения (их тургесцентность) влияет на внешний вид и форму растения. Большая роль принадлежит осмотическим явлениям в передвижении воды и растворенных веществ, устойчивости растений к неблагоприятным внешним воздействиям, регулировании такого сложного процесса, как фотосинтез.