Какие неорганические вещества содержатся в живых организмах

Вспомните вещества, необходимые организмам для их жизнедеятельности. Какую роль играют водные растворы в природе и в жизни человека? Какой тип химической связи существует в молекуле воды? Что такое ионы и как они образуются?

Химические элементы живых организмов

В состав растительных и животных клеток входит более 70 химических элементов. Но в клетке нет каких-либо особенных элементов, характерных только для живой природы. Те же элементы встречаются и в неживой природе.

Все химические элементы по содержанию в живой клетке разделяют на три группы: макроэлементы, микроэлементы и ультрамикроэлементы.

Содержание химических элементов в живых клетках

Элементы O, C, H, N иногда рассматривают как отдельную группу органогенных элементов ввиду того, что они входят в состав всех органических веществ и составляют до 98 % массы живой клетки.

Неорганические вещества живых организмов

Изучая химию, вы узнали о таких группах веществ, как кислоты, соли, оксиды и др. Все они распространены в неживой природе, вне живых организмов. Поэтому их и называют неорганическими веществами. Но это не означает, что в живых организмах их вообще нет. Они есть и играют очень важную роль в процессах жизнедеятельности.

Неорганические вещества обычно попадают в живые организмы из внешней среды с пищей (у животных) или с раствором воды через поверхность организма (у растений, грибов и бактерий). Но в некоторых случаях живые организмы могут синтезировать их самостоятельно. Например, клетки желудка у позвоночных синтезируют хлоридную кислоту. Это позволяет более эффективно переваривать пищу, так как многие пищеварительные ферменты работают в кислой среде. Также самостоятельно вырабатывают сульфатную кислоту многие хищные моллюски в своих слюнных железах. Эта кислота может разрушать раковины и внешние покровы их жертв.

Функции неорганических веществ в клетке

Неорганические вещества | Функции в клетке |

Катионы Гидрогена (H+) | Обеспечивают кислотно-щелочной баланс (поддерживают постоянство внутриклеточной среды) |

Катионы и анионы растворимых солей (Na+, K+, Cl) | Создают разность потенциалов между содержимым клетки и внеклеточной средой, обеспечивая проведение нервного импульса |

Слаборастворимые соли Кальция и Фосфора | Образуют опорные структуры (например, в костях позвоночных) |

Ионы металлических элементов | Являются компонентами многих гормонов, ферментов и витаминов или участвуют в их активации |

Сложные неорганические соединения Нитрогена, Кальция и Фосфора | Участвуют в синтезе органических молекул |

Неорганические соединения могут находиться в живых организмах как в растворенном (в виде ионов), так и в нерастворенном виде. Растворенными формами представлены многие соли.

Нерастворимые неорганические соединения также важны для живых организмов. Например, соли Кальция и Фосфора входят в состав скелета животных и обеспечивают его прочность (рис. 2.1, с. 10). Без таких веществ невозможно формирование здоровых зубов у человека.

Из неорганических веществ также могут быть образованы различные структуры организмов животных (рис. 2.2).

Свойства воды

Свойства воды обусловлены особенностями строения ее молекулы, а также связями молекул друг с другом.

Как вы уже знаете, в молекуле воды (химическая формула — H2O) между атомами Гидрогена и Оксигена существует ковалентная полярная связь (рис. 2.3). Это значит, что на атоме Оксигена формируется частичный отрицательный заряд (S-), а на атомах Гидрогена — положительный (S+). Положительно заряженный атом Гидрогена одной молекулы воды притягивается к отрицательно заряженному атому Оксигена другой молекулы воды. Такая связь называется водородной.

Водородная связь примерно в 15-20 раз слабее ковалентной. Поэтому водородная связь относительно легко разрывается, что происходит, например, при испарении воды. В жидком состоянии водородные связи между молекулами воды все время то разрываются, то образуются заново.

Биологическая роль воды

В живых организмах вода выполняет много функций: среды-растворителя, транспортную, метаболическую, терморегуляторную, структурную.

Вода является универсальным растворителем. Вещества, участвующие в большинстве биологических реакций, находятся в организме в водном растворе.

Транспортная роль воды очень важна для клеток и организмов в целом. Растворенные вещества вместе с водой могут переноситься из одних частей клетки в другие. А между различными частями многоклеточных организмов они переносятся в составе специальных жидкостей (например, в составе крови). Испарение воды листьями растений вызывает ее движение от корней вверх. При этом перемещаются и вещества, растворенные в воде.

Молекулы воды выполняют метаболическую функцию, когда участвуют в реакциях обмена веществ (их называют биохимическими реакциями). Терморегуляторная функция воды чрезвычайно важна для поддержания температуры тела организмов. Когда, например, человек потеет, то вода испаряется, снижая температуру его тела.

Структурная функция воды хорошо видна на примере растений и некоторых беспозвоночных животных. Растения поддерживают форму листьев и травянистых стеблей благодаря повышенному давлению в клетках, наполненных водой. А у многих червей форма тела поддерживается повышенным давлением воды в полостях тела.

В живых организмах содержатся как органические, так и неорганические вещества. Неорганические вещества — это вода, соли, кислоты и другие соединения. Они играют важную роль в жизнедеятельности живых организмов. Вода создает среду, в которой происходят реакции обмена веществ. Другие неорганические вещества участвуют в формировании скелета, работе нервной, пищеварительной и других систем организма.

Проверьте свои знания

1. Какие неорганические вещества встречаются в живых организмах? 2. Докажите на примерах, что свойства воды имеют большое значение для живых клеток. 3. Какие функции могут выполнять кислоты в живых организмах? 4*. К каким последствиям для организма человека может привести потеря солей Na?

Это материал учебника Биология 9 класс Задорожный

Вопрос 1. Какие вещества называют неорганическими?

Неорганические вещества — простые вещества и соединения, не являющиеся органическими, т. е. не содержащие углерода, а также некоторые углеродосодержащие соединения (карбиды, цианиды, карбонаты, оксиды углерода и некоторые другие вещества, которые традиционно относят к неорганическим).

Вопрос 2. Какие известные вам организмы содержат много воды?

Алоэ, кактусы, водоросли, медуза, в плодах огурцов и др.

Вопрос 3. Какие неорганические вещества мы употребляем в пищу? Почему?

Воду, минеральные вещества (кальций, магний, йод, фосфор, медь и др.). Они способствуют проникновению веществ в клетки организма, протекание ферментативных и пластических процессов, участвуют в формировании и построении тканей, поддерживают осмотическое давление крови, активируют проведение возбуждения и импульсов, способствуют свертыванию крови и т. д.

Вопрос 4. Какие неорганические вещества содержатся в живых организмах?

Вода, соли минеральных кислот и соответствующие катионы и анионы.

Вопрос 5. Что определяет уникальные физические и химические свойства воды, столь важные для существования живой материи?

Уникальные физические и химические свойства воды определяются особенностями структуры её молекулы, которые возникают в результате специфического расположения электронов в атомах кислорода и водорода.

Вопрос 6. Какие химические связи называют водородными?

Водородные связи — это такие связи, которые возникают между положительно заряженным атомом водорода одной молекулы и отрицательно заряженным атомом другой молекулы.

Вопрос 7. Какие физико — химические свойства воды наиболее важны для обеспечения жизнедеятельности клеток и многоклеточных организмов в разных условиях?

Высокая теплоёмкость (способность поглощать тепло при незначительном изменении собственной температуры) воды предохраняет клетку от резких температурных колебаний, а высокая теплопроводность обеспечивает возможность равномерного распределения теплоты между отдельными частями организма. Высокая теплота испарения используется живыми организмами для предохранения от перегрева: испарение жидкости растениями и животными охлаждает организм и является защитной реакцией на повышение температуры. Вода практически несжимаема, благодаря чему клетки поддерживают свою форму и обладают упругостью. Очень важно, что лёд легче воды, так как вода имеет максимальную плотность при +4°С, поэтому пресные водоёмы не промерзают до дна.

Для живых организмов весьма важно ещё и то, что молекулы воды являются диполями. Дипольный характер молекулы воды определяет её способность ориентироваться в электрическом поле. Именно это свойство воды определяет её уникальность как растворителя.

Вопрос 8. В каких растворителях могут растворяться гидрофобные вещества, а в каких — гидрофильные? Какие растворители вам известны?

Гидрофильные вещества легко разрушается в воде, гидрофобные — в бензине или в бензоле.

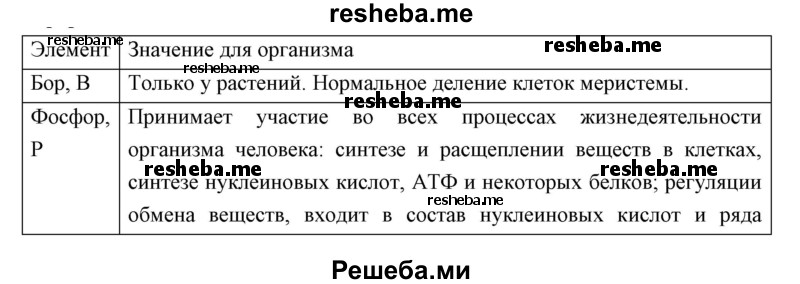

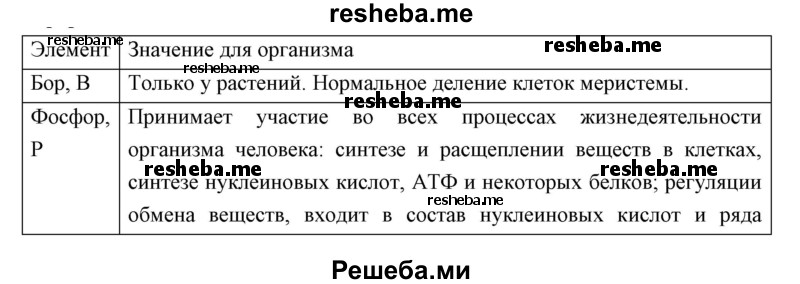

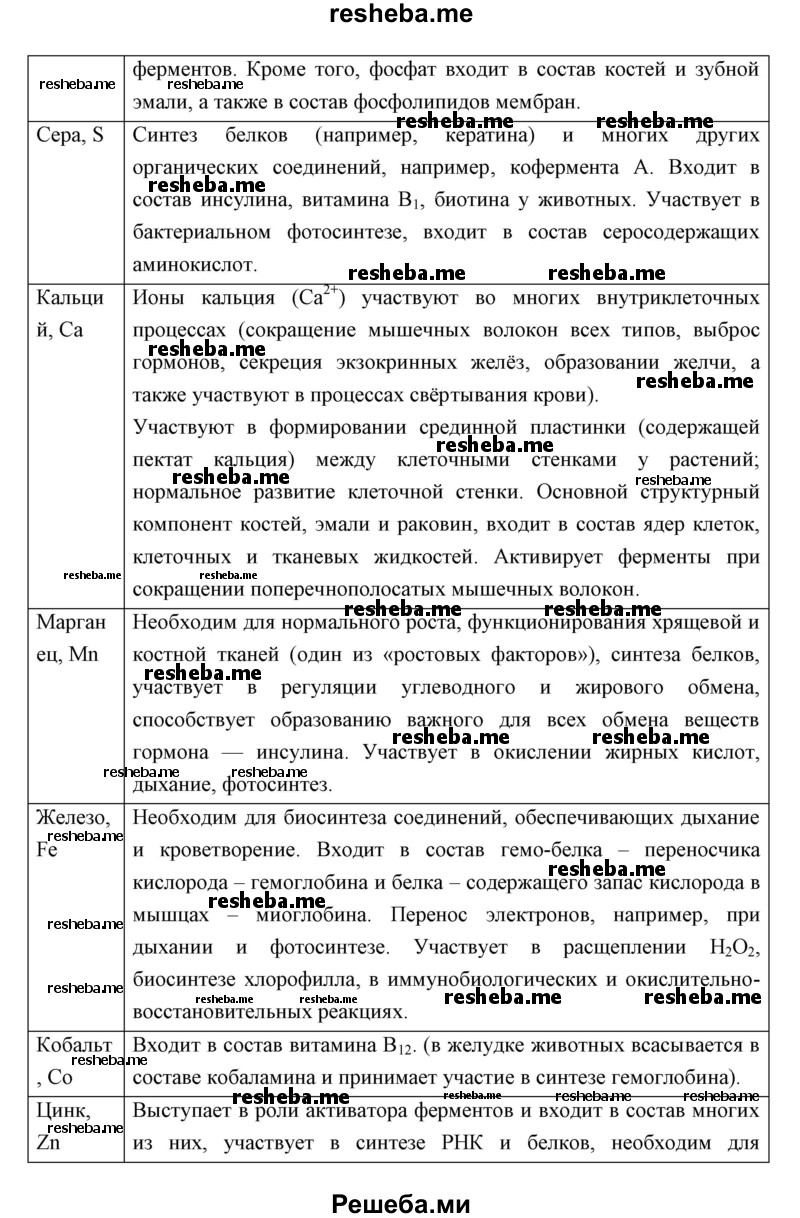

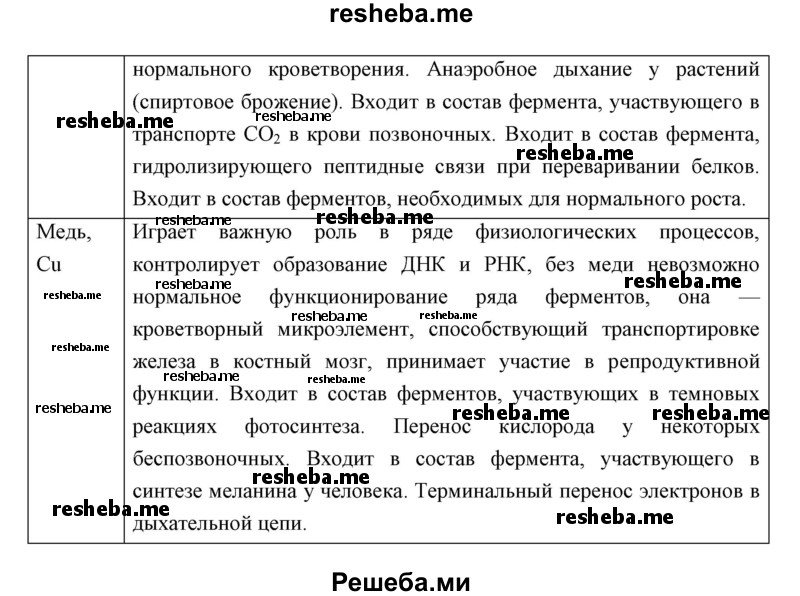

Вопрос 9. Используя интернет — ресурсы и другие источники информации, найдите сведения о значении для организма следующих элементов: В, Р, S, Са, Мn, Fe, Со, Zn, Сu. Ответ оформите в виде таблицы.

Вопрос 10. Прочитайте статью «Сахар против льда» и на основе анализа полученной информации предложите свои способы борьбы с гололёдом на дорогах.

При повышении безопасности дорожного движения в снежное время года, мы не должны забывать об экологической обстановке.

Сахар — это интересно, экологично, но скорее всего дорого.

Учитывая все недостатки при использовании соли и солевых растворов, связанных с их негативным воздействием на окружающую среду, наиболее целесообразным является способ предупреждения образования гололеда за счет создания покрытий автомобильных дорог, обладающих противо — гололедными свойствами, что делает возможным механическое удаление снежно — ледяных отложений снегоуборочной техникой и исключения отрицательного воздействия химических реагентов на окружающую среду.

1. К одному из способов образования антигололедных покрытий, разработанному в Словакии, относится «Соленый бетон». Антигололедная добавка с рабочим названием «Соленый бетон» представляет собой обработанные кристаллы против гололедного вещества (NaCl), введенные в минеральную часть асфальтобетона. Минеральная оболочка соли (NaCl) формируется из цемента, мелкозернистого известнякового порошка и дробленого песка. Введение добавки в количестве около 10 % по массе минерального материала является достаточным для достижения желаемого эффекта. При температуре около — 4°С небольшое количество соли (приблизительно 1 %) расплавляет тонкие слои снега. При температуре более низкой (ниже — 4°С) плотность льда нарушается; лед ломается и удаляется с поверхности дороги под действием колес транспортных средств. Если температура особенно низкая ( — 10°С), эффект «Соленого бетона» снижается, но сохраняется возможность достаточно простой очистки поверхности дороги с использованием дорожной щетки и отвала.

2. В Уральском государственном лесотехническом университете (УГЛТУ) для повышения противогололедных свойств асфальтобетона разработан кремнийорганический модификатор МПА — 130, не содержащий хлоридов. Устройство верхнего антигололедного слоя дорожного покрытия на основе гидрофобизирующего модификатора, не содержащего хлоридов, на автомобильных дорогах позволит вести активную борьбу с гололедом, благодаря чему повысится коэффициент сцепления колес автомобилей с дорожным покрытием и будет обеспечена нормальная работа транспорта. Кроме того, применение таких покрытий позволит улучшить экологическую обстановку придорожной полосы за счет отказа от применения хлоридов.

Вопрос 11. Уникальные свойства воды определяются в том числе существованием между её молекулами водородных связей. Возможно ли существование таких связей между молекулами других веществ?

Механизм возникновения водородной связи — частично электростатический и частично донорно — акцепторный.

Характерной чертой водородной связи является расстояние между атомом водорода и другим атомом, её образующим. Оно должно быть меньше, чем сумма радиусов этих атомов.

Межмолекулярная водородная связь образуется между молекулами веществ, в состав которых входят водород и сильно электроотрицательный элемент — фтор, кислород, азот, хлор, сера. Сильно смещенная общая электронная пара от водорода к атому отрицательно заряженного элемента, при этом положительный заряд водорода сконцентрирован в малом объеме, приводит взаимодействие протона с неподеленной электронной парой другого атома или иона, обобществляя её.

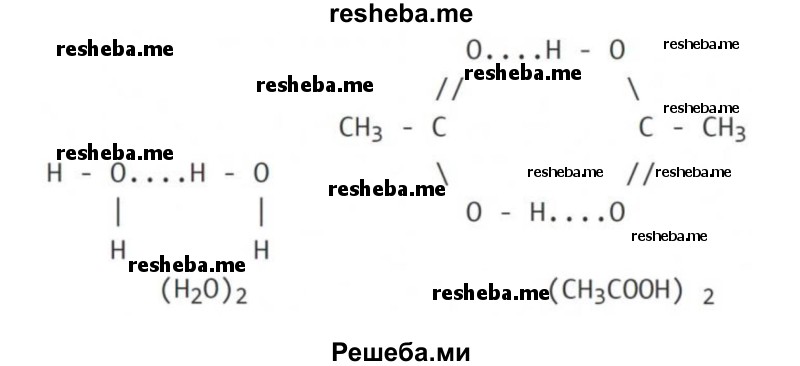

Водородную связь обозначают точками, указывая, что она намного слабее ковалентной связи (примерно в 15 — 20 раз).

Межмолекулярная водородная связь: две молекулы воды и две молекулы уксусной кислоты с образованием циклической структуры

Вопрос 12. Что произойдёт с клеткой, если концентрации ионов К+, Na+ и Са2+ выровняются и будут одинаковыми как вне, так и внутри её?

От концентрации солей внутри и снаружи клетки зависят буферные свойства цитоплазмы клетки. Буферностью называют способность клетки сохранять определенную концентрацию водородных ионов (рН). В клетке поддерживается слабощелочная реакция (рН 7,2). Пока клетка жива, эти различия в концентрации К+ и Na+ между клеткой и межклеточной средой стойко удерживаются. Если концентрации ионов К+, Na+ и Са2+ выровняются и будут одинаковыми как вне, так и внутри её, клетка просто умрет.

Вопрос 13. Используя доступные информационные источники, уточните, какие условия проведения эксперимента в естественных науках (давление, температура и др.) считаются нормальными. Обсудите с учителем и одноклассниками, почему при нормальных условиях вода (Н20) — это жидкость, а сероводород (H2S) — газ.

Нормальные условия — стандартные физические условия, с которыми обычно соотносят свойства веществ (при нормальных условиях, при н. у., англ. Standard temperature and pressure, STP). Нормальные условия определены IUPAC (Международным союзом чистой и прикладной химии) следующим образом:

Атмосферное давление 101325 Па = 760 мм рт. ст.

Температура воздуха 273,15 K = 0° C.

При нормальных условиях объём 1 моля идеального газа составляет 22,413 996(39) дм³ (молярный объём идеального газа), а количество молекул в 1 см³ составляет 2,686 7774(47)×1019 (постоянная Лошмидта).

Также в справочниках в качестве стандартных условий может указываться температура 298 K, либо +25 °С (298,15 К). Однако такая температура не установлена IUPAC в качестве стандартной, поэтому при использовании справочных данных всякий раз необходимо уточнять, при каких значениях приводятся величины.

Например, Национальный институт стандартов и технологий США (англ. National Institute of Standards and Technology, NIST) использует температуру +20 °C (293,15 K) и давление 101 325 Па (1 атм).

Вода (Н20) — это жидкость, а сероводород (H2S) — газ. Электроотрицательность кислорода выше, чем серы, электронная плотность в молекуле воды более смещена от водорода к кислороду, чем от водорода к сере, в молекуле сероводорода. Молекулы воды образуют между собой прочные водородные связи. В сероводороде водородные связи очень слабые. Поэтому вода при комнатной температуре жидкость, а сероводород — газ.

Или такой ответ, сформулированный иначе: кислород более электроотрицательный элемент, чем сера. Поэтому между молекулами воды возникают более прочные водородные связи, чем между молекулами сероводорода, разрыв этих связей, необходимый для перехода воды в газообразное состояние, требует значительной затраты энергии, что и приводит к аномальному повышению температуры кипения воды.

Организмы состоят из клеток. Клетки разных организмов обладают сходным химическим составом. В таблице 1 представлены основные химические элементы, обнаруженные в клетках живых организмов.

Таблица 1. Содержание химических элементов в клетке

| Элемент | Количество, % | Элемент | Количество, % |

| Кислород | 65-75 | Кальций | 0,04-2,00 |

| Углерод | 15-18 | Магний | 0,02-0,03 |

| Водород | 8-10 | Натрий | 0,02-0,03 |

| Азот | 1,5-3,0 | Железо | 0,01-0,015 |

| Фосфор | 0,2-1,0 | Цинк | 0,0003 |

| Калий | 0,15-0,4 | Медь | 0,0002 |

| Сера | 0,15-0,2 | Иод | 0,0001 |

| Хлор | 0,05-0,10 | Фтор | 0,0001 |

По содержанию в клетке можно выделить три группы элементов. В первую группу входят кислород, углерод, водород и азот. На их долю приходится почти 98% всего состава клетки. Во вторую группу входят калий, натрий, кальций, сера, фосфор, магний, железо, хлор. Их содержание в клетке составляет десятые и сотые доли процента. Элементы этих двух групп относят к макроэлементам (от греч. макрос — большой).

Остальные элементы, представ ленные в клетке сотыми и тысячными долями процента, входят в третью группу. Это микроэлементы (от греч. микро — малый).

Каких-либо элементов, присущих только живой природе, в клетке не обнаружено. Все перечисленные химические элементы входят и в состав неживой природы. Это указывает на единство живой и неживой природы.

Недостаток какого-либо элемента может привести к заболеванию, и даже гибели организма, так как каждый элемент играет определенную роль. Макроэлементы первой группы составляют основу биополимеров — белков, углеводов, нуклеиновых кислот, а также липидов, без которых жизнь невозможна. Сера входит в состав некоторых белков, фосфор — в состав нуклеиновых кислот, железо — в состав гемоглобина, а магний — в состав хлорофилла. Кальций играет важную роль в обмене веществ.

Часть химических элементов, содержащихся в клетке, входит в со став неорганических веществ — минеральных солей и воды.

Минеральные соли находятся в клетке, как правило, в виде катионов (К+, Na+, Ca2+, Mg2+) и анионов ( HPO2-/4, H2PO-/4, СI-, НСО3), соотношение которых определяет важную для жизнедеятельности клеток кислотность среды.

(У многих клеток среда слабощелочная и ее рН почти не изменяется, так как в ней постоянно поддерживается определенное соотношение катионов и анионов.)

Из неорганических веществ в живой природе огромную роль играет вода.

Без воды жизнь невозможна. Она составляет значительную массу большинства клеток. Много воды содержится в клетках мозга и эмбрионов человека: воды более 80%; в клетках жировой ткани — всего 40.% К старости содержание воды в клетках снижается. Человек, потерявший 20% воды, погибает.

Уникальные свойства воды определяют ее роль в организме. Она участвует в теплорегуляции, которая обусловлена высокой теплоемкостью воды — потреблением большого количества энергии при нагревании. Чем же определяется высокая теплоемкость воды?

В молекуле воды атом кислорода ковалентно связан с двумя атомами водорода. Молекула воды полярна, так как атом кислорода имеет частично отрицательный заряд, а каждый из двух атомов водорода имеет

частично положительный заряд. Между атомом кислорода одной молекулы воды и атомом водорода другой молекулы образуется водородная связь. Водородные связи обеспечивают соединение большого числа молекул воды. При нагревании воды значительная часть энергии расходуется на разрыв водородных связей, что и определяет ее высокую теплоемкость.

Вода — хороший растворитель. Благодаря полярности ее молекулы взаимодействуют с положительно и отрицательно заряженными ионами, способствуя тем самым растворению вещества. По отношению к воде все вещества клетки делятся на гидрофильные и гидрофобные.

Гидрофильными (от греч. гидро — вода и филео — люблю) называют вещества, которые растворяются в воде. К ним относят ионные соединения (например, соли) и некоторые неионные соединения (например, сахара).

Гидрофобными (от греч. гидро — вода и фобос — страх) называют вещества, нерастворимые в воде. К ним относят, например, липиды.

Вода играет большую роль в химических реакциях, протекающих в клетке в водных растворах. Она растворяет ненужные организму продукты обмена веществ и тем самым способствует выводу их из организма. Большое содержание воды в клетке придает ей упругость. Вода способствует перемещению различных веществ внутри клетки или из клетки в клетку.

Тела живой и неживой природы состоят из одинаковых химических элементов. В состав живых организмов входят неорганические вещества — вода и минеральные соли. Жизненно важные многочисленные функции воды в клетке обусловлены особенностями ее молекул: их полярностью, способностью образовывать водородные связи.

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ

В клетках живых организмов встречается около 90 элементов, причем примерно 25 из обнаружены практически во всех клетках. По содержанию в клетке химические элементы подразделяются на три большие группы: макроэлементы(99%), микроэлементы(1%), ультрамикроэлементы(менее 0,001%).

К макроэлементам относятся кислород, углерод, водород, фосфор, калий, сера, хлор, кальций, магний, натрий, железо.

К микроэлеметам относятся марганец, медь, цинк, йод, фтор.

К ультрамикроэлементам относятся серебро, золото, бром, селен.

| ЭЛЕМЕНТЫ | СОДЕРЖАНИЕ В ОРГАНИЗМЕ (%) | БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |

| Макроэлементы: | ||

| O.C.H.N | 62-3 | Входят в состав всех органических веществ клетки, воды |

| Фосфор Р | 1,0 | Входят в состав нуклеиновых кислот, АТФ (образует макроэргические связи), ферментов, костной ткани и эмали зубов |

| Кальций Са+2 | 2,5 | У растений входит в состав оболочки клетки, у животных — в состав костей и зубов, активизирует свертываемость крови |

| Микроэлементы: | 1-0,01 | |

| Сера S | 0,25 | Входит в состав белков, витаминов и ферментов |

| Калий К+ | 0,25 | Обуславливает проведение нервных импульсов; активатор ферментов белкового синтеза, процессов фотосинтеза, роста растений |

| Хлор CI- | 0,2 | Является компонентом желудочного сока в виде соляной кислоты, активизирует ферменты |

| Натрий Na+ | 0,1 | Обеспечивает проведение нервных импульсов, поддерживает осмотическое давление в клетке, стимулирует синтез гормонов |

| Магний Мg+2 | 0,07 | Входит в состав молекулы хлорофилла, содержится в костях и зубах, активизирует синтез ДНК, энергетический обмен |

| Йод I- | 0,1 | Входит в состав гормона щитовидной железы — тироксина, влияет на обмен веществ |

| Железо Fе+3 | 0,01 | Входит в состав гемоглобина, миоглобина, хрусталика и роговицы глаза, активатор ферментов, участвует в синтезе хлорофилла. Обеспечивает транспорт кислорода к тканям и органам |

| Ультрамикроэлементы: | менее 0,01, следовые количества | |

| Медь Си+2 | Участвует в процессах кроветворения, фотосинтеза, катализирует внутриклеточные окислительные процессы | |

| Марганец Мn | Повышает урожайность растений, активизирует процесс фотосинтеза, влияет на процессы кроветворения | |

| Бор В | Влияет на ростовые процессы растений | |

| Фтор F | Входит в состав эмали зубов, при недостатке развивается кариес, при избытке — флюороз | |

| Вещества : | ||

| Н20 | 60-98 | Составляет внутреннюю среду организма, участвует в процессах гидролиза, структурирует клетку. Универсальный растворитель, катализатор, участник химических реакций |

ОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ

| ВЕЩЕСТВА | СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА | ФУНКЦИИ |

| Липиды | ||

| Сложные эфиры высших жирных кислот и глицерина. В состав фосфолипидов входит дополнительно остаток Н3РО4.Обладают гидрофобными или гидрофильно-гидрофобными свойствами, высокой энергоемкостью | Строительная — образует билипидный слой всех мембранных. Энергетическая. Терморегуляторная. Защитная. Гормональная (кортикостероиды, половые гормоны). Компоненты витаминов D,E. Источник воды в организме.Запасное питательное вещество | |

| Углеводы | ||

| Моносахариды: глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза | Хорошо растворимы в воде | Энергетическая |

| Дисахариды: сахароза, мальтоза (солодовый сахар) | Растворимы в воде | Компоненты ДНК, РНК, АТФ |

| Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза | Плохо растворимы или нерастворимы в воде | Запасное питательное вещество. Строительная — оболочка растительной клетки |

| Белки | Полимеры. Мономеры — 20 аминокислот. | Ферменты — биокатализаторы. |

| I структура — последовательность аминокислот в полипептидной цепи. Связь — пептидная — СО- NH- | Строительная — входят в состав мембранных структур, рибосом. | |

| II структура — a -спираль, связь — водородная | Двигательная (сократительные белки мышц). | |

| III структура — пространственная конфигурация a -спирали (глобула). Связи — ионные, ковалентные, гидрофобные, водородные | Транспортная (гемоглобин). Защитная (антитела).Регуляторная (гормоны, инсулин) | |

| IV структура характерна не для всех белков. Соединение нескольких полипептидных цепей в единую суперструктуруВ воде плохо растворимы. Действие высоких температур, концентрированных кислот и щелочей, солей тяжелых металлов вызывает денатурацию | ||

| Нуклеиновые кислоты: | Биополимеры. Состоят из нуклеотидов | |

| ДНК — дезокси-рибонуклеино-вая кислота. | Состав нуклеотида: дезоксирибоза, азотистые основания — аденин, гуанин, цитозин, тимин, остаток Н3РО4. Комплементарность азотистых оснований А = Т, Г = Ц. Двойная спираль. Способна к самоудвоению | Образуют хромосомы. Хранение и передача наследственной информации, генетического кода. Биосинтез РНК, белков. Кодирует первичную структуру белка. Содержится в ядре, митохондриях, пластидах |

| РНК — рибонуклеиновая кислота. | Состав нуклеотида: рибоза, азотистые основания — аденин, гуанин, цитозин, урацил, остаток Н3РО4 Комплементарность азотистых оснований А = У, Г = Ц. Одна цепь | |

| Информационная РНК | Передача информации о первичной структуре белка, участвует в биосинтезе белка | |

| Рибосомальная РНК | Строит тело рибосомы | |

| Транспортная РНК | Кодирует и переносит аминокислоты к месту синтеза белка — рибосомам | |

| Вирусная РНК и ДНК | Генетический аппарат вирусов | |

Ферменты.

Важнейшая функция белков — каталитическая. Белковые молекулы, увеличивающие на несколько порядков скорость химических реакции в клетке, называют ферментами. Ни один биохимический процесс в организме не происходит без участия ферментов.

В настоящее время обнаружено свыше 2000 ферментов. Их эффективность во много раз выше, чем эффективность неорганических катализаторов, используемых в производстве. Так, 1 мг железа в составе фермента каталазы заменяет 10 т неорганического железа. Каталаза увеличивает скорость разложения пероксида водорода (Н2О2) в 1011 раз. Фермент, катализирующий реакцию образования угольной кислоты (СО2+Н2О = Н2СО3), ускоряет реакцию в 107 раз.

Важным свойством ферментов является специфичность их действия, каждый фермент катализирует только одну или небольшую группу сходных реакций.

Вещество, на которое воздействует фермент, называют субстратом. Структуры молекулы фермента и субстрата должны точно соответствовать друг другу. Этим объясняется специфичность действия ферментов. При соединении субстрата с ферментом пространственная структура фермента изменяется.

Последовательность взаимодействия фермента и субстрата можно изобразить схематично:

Субстрат+Фермент — Фермент-субстратный комплекс — Фермент+Продукт.

Из схемы видно, что субстрат соединяется с ферментом с образованием фермент-субстратного комплекса. При этом субстрат превращается в новое вещество — продукт. На конечном этапе фермент освобождается от продукта и вновь вступает во взаимодействие с очередной молекулой субстрата.

Ферменты функционируют лишь при определенной температуре, концентрации веществ, кислотности среды. Изменение условий приводит к изменению третичной и четвертичной структуры белковой молекулы, а, следовательно, и к подавлению активности фермента. Как это происходит? Каталитической активностью обладает лишь определенный участок молекулы фермента, называемый активным центром. Активный центр содержит от 3 до 12 аминокислотных остатков и формируется в результате изгиба полипептидной цепи.

Под влиянием разных факторов изменяется структура молекулы фермента. При этом нарушается пространственная конфигурация активного центра, и фермент теряет свою активность.

Ферменты — это белки, играющие роль биологических катализаторов. Благодаря ферментам на несколько порядков возрастает скорость химических реакций в клетках. Важное свойство ферментов — специфичность действия в определенных условиях.

Нуклеиновые кислоты.

Нуклеиновые кислоты были от крыты во второй половине XIX в. швейцарским биохимиком Ф. Мишером, который выделил из ядер клеток вещество с высоким содержанием азота и фосфора и назвал его «нуклеином» (от лат. нуклеус — ядро).

В нуклеиновых кислотах хранится наследственная информация о строении и функционировании каждой клетки и всех живых существ на Земле. Существует два типа нуклеиновых кислот — ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) и РНК (рибонуклеиновая кислота). Нуклеиновые кислоты, как и белки, обладают видовой специфичностью, то есть организмам каждого вида присущ свой тип ДНК. Чтобы выяснить причины видовой специфичности, рассмотрим строение нуклеиновых кислот.

Молекулы нуклеиновых кислот представляют собой очень длинные цепи, состоящие из многих сотен и даже миллионов нуклеотидов. Любая нуклеиновая кислота содержит всего четыре типа нуклеотидов. Функции молекул нуклеиновых кислот зависят от их строения, входящих в их состав нуклеотидов, их числа в цепи и последовательности соединения в молекуле.

Каждый нуклеотид состоит из трех компонентов: азотистого основания, углевода и фосфорной кислоты. В состав каждого нуклеотида ДНК входит один из четырех типов азотистых оснований (аденин — А, тимин — Т, гуанин — Г или цитозин — Ц), а также угле вод дезоксирибоза и остаток фосфорной кислоты.

Таким образом, нуклеотиды ДНК различаются лишь типом азотистого основания.

Молекула ДНК состоит из огромного множества нуклеотидов, соединенных в цепочку в определенной последовательности. Каждый вид молекулы ДНК имеет свойственное ей число и последовательность нуклеотидов.

Молекулы ДНК очень длинные. Например, для буквенной записи последовательности нуклеотидов в молекулах ДНК из одной клетки человека (46 хромосом) потребовалась бы книга объемом около 820000 страниц. Чередование четырех типов нуклеотидов может образовать бесконечное множество вариантов молекул ДНК. Указанные особенности строения молекул ДНК позволяют им хранить огромный объем информации обо всех признаках организмов.

В 1953 г. американским биологом Дж. Уотсоном и английским физиком Ф. Криком была создана модель строения молекулы ДНК. Ученые установили, что каждая молекула ДНК состоит из двух цепей, связанных между собой и спирально закрученных. Она имеет вид двойной спирали. В каждой цепи четыре типа нуклеотидов чередуются в определенной последовательности.

Нуклеотидный состав ДНК различается у разных видов бактерий, грибов, растений, животных. Но он не меняется с возрастом, мало зависит от изменений окружающей среды. Нуклеотиды парные, то есть число адениновых нуклеотидов в любой молекуле ДНК равно числу тимидиновых нуклеотидов (А-Т), а число цитозиновых нуклеотидов равно числу гуаниновых нуклеотидов (Ц-Г). Это связано с тем, что соединение двух цепей между собой в молекуле ДНК подчиняется определенному правилу, а именно: аденин одной цепи всегда связан двумя водородными связями только с Тимином другой цепи, а гуанин — тремя водородными связями с цитозином, то есть нуклеотидные цепи одной молекулы ДНК комплементарны, дополняют друг друга.

ДНК содержат все бактерии, подавляющее большинство вирусов. Она обнаружена в ядрах клеток животных, грибов и растений, а также в митохондриях и хлоропластах. В ядре каждой клетки человеческого организма содержится 6,6 х 10-12 г ДНК, а в ядре половых клеток — в два раза меньше — 3,3 х 10-12 г.

Молекулы нуклеиновых кислот — ДНК и РНК состоят из нуклеотидов. В состав нуклеотидов ДНК входит азотистое основание (А, Т, Г, Ц), углевод дезоксирибоза и остаток молекулы фосфорной кислоты. Молекула ДНК представляет собой двойную спираль, состоящую из двух цепей, соединенных водородными связями по принципу комплементарности. Функция ДНК — хранение наследственной информации.

АТФ.

В клетках всех организмов имеются молекулы АТФ — аденозинтрифосфорной кислоты. АТФ — универсальное вещество клетки, молекула которого имеет богатые энергией связи. Молекула АТФ — это один своеобразный нуклеотид, который, как и другие нуклеотиды, состоит из трех компонентов: азотистого основания — аденина, углевода — рибозы, но вместо одного содержит три остатка молекул фосфорной кислоты (рис. 12). Связи, обозначенные на рисунке значком, — богаты энергией и называются макроэргическими. Каждая молекула АТФ содержит две макроэргические связи.

При разрыве макроэргической связи и отщеплении с помощью ферментов одной молекулы фосфорной кислоты освобождается 40 кДж/моль энергии, а АТФ при этом превращается в АДФ — аденозиндифосфорную кислоту. При отщеплении еще одной молекулы фосфорной кислоты освобождае