Какие цены на продукты в россии 2014 год

Åæåãîäíî Ðîññòàò ïîäñ÷èòûâàåò óðîâåíü èíôëÿöèè è ðîñò öåí íà ðàçíûå òîâàðû è óñëóãè. È õîòÿ îáùèé óðîâåíü öåí íà ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû îêàçàëñÿ íà óäèâëåíèå íåáîëüøèì âñåãî ëèøü 4,3%, íåêîòîðûå òîâàðû ïîäîðîæàëè îñîáåííî ñèëüíî.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ âçÿòû ñðåäíèå ïîòðåáèòåëüñêèå öåíû ïî Ðîññèè íà äåêàáðü 2017 ãîäà ê äåêàáðþ 2018 ãîäà. Èñòî÷íèê: Öåíòðàëüíàÿ áàçà ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ (ÖÁÑÄ)

1 ìåñòî ïøåíî (+77%)

Ðåêîðäñìåíîì ïî ðîñòó â ýòîì ãîäó ñòàëî îáûêíîâåííîå ïøåíî. Ñàìàÿ ïðîñòàÿ êðóïà, èç êîòîðîé âàðÿò êàøó, çà ãîä ïîäîðîæàëà íà 77% ñ 31,47 ðóáëåé çà êèëîãðàìì äî 55,71 ðóáëåé çà êèëîãðàìì. Ýêñïåðòû îòìå÷àþò ïðè÷èíà êðîåòñÿ â åãî íèçêîì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà, êîòîðûé è ñîçäàåò äåôèöèò íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå.  Ðîññèè áûëî ñîáðàíî ëèøü 216 òûñÿ÷ òîíí ïðîñà, à ýòî ñàìûé ìàëåíüêèé óðîæàé ýòîé êóëüòóðû ñ 2010 ãîäà. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ïøåíî áóäåò äîðîæàòü è â ýòîì ãîäó.

2 ìåñòî êî÷àí êàïóñòû (+74%)

Áåëîêî÷àííàÿ ñâåæàÿ êàïóñòà òîæå ïîêàçàëà öåíîâîé ðåêîðä â ïðîøåäøåì ãîäó. Îíà ïîäîðîæàëà ñ 16,14 ðóáëåé çà êèëîãðàìì äî 28,07 ðóáëåé. Òàêèì îáðàçîì, ðîñò öåíû ñîñòàâèë 74%.

Ïîäîáíûé ðîñò öåí íà áåëîêî÷àííóþ êàïóñòó âî ìíîãîì ñâÿçàí ñ ïîòåðÿìè çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè óðîæàÿ â ðÿäå ðåãèîíîâ ñòðàíû, à òàêæå óõóäøåíèåì êà÷åñòâà óðîæàÿ.

èòîãå ê ìîìåíòó ïîñòóïëåíèÿ íà ðûíîê ìîëîäîé êàïóñòû â õðàíèëèùàõ íè÷åãî íå îñòàëîñü. Èç-çà ïðîâàëà ïî îáúåìàì õðàíåíèÿ ðûíîê îáðàòèëñÿ ê èìïîðòíîé êàïóñòå, êîòîðàÿ çàìåòíî äîðîæå îòå÷åñòâåííîé Êèðèëë Ëàøèí, ãëàâíûé àíàëèòèê Íàöèîíàëüíîãî ïëîäîîâîùíîãî ñîþçà, â èíòåðâüþ Ðîññèéñêîé ãàçåòå «

3 ìåñòî äåñÿòîê êóðèíûõ ÿèö (+26,2%)

Äåâÿòîê ÿèö â ÿíâàðå íå ïðîñòî òàê ñòàë èíòåðíåò-ìåìîì. Íåâîçìîæíî áûëî íå çàìåòèòü, ÷òî çà ãîä öåíû íà ÿéöà ÿâíî ïåðåáîðùèëè ñ ðîñòîì. Ñðåäíÿÿ öåíà çà äåñÿòîê ïî Ðîññèè âûðîñëà ñ 54,6 ðóáëåé äî 69,97 ðóáëåé, ò.å. íà 26,2%. Ðîññèÿíàì ðîñò öåí íà êóðèíûå ÿéöà ïðîèçâîäèòåëè îáúÿñíèëè òåì, ÷òî ïîäîðîæàëî ôóðàæíîå çåðíî, êîòîðîå èä¸ò íà êîðì ïòèöå.  ñåáåñòîèìîñòè îäíîãî êóðèíîãî ÿéöà íà òàêèå çàòðàòû ïðèõîäèòñÿ áîëåå 70%.

Èç-çà òîãî, ÷òî ëüâèíàÿ äîëÿ ðîññèéñêîé ïøåíèöû èä¸ò íà ýêñïîðò â äðóãèå ñòðàíû, ïðîèçâîäèòåëè ïîêóïàþò ôóðàæíîå çåðíî ïî çàâûøåííûì öåíàì èëè ââîçÿò èìïîðòíîå. Ñèëüíî ñêàçàëîñü íà çàòðàòàõ ïîâûøåíèå öåí íà áåíçèí, óâåëè÷èëèñü òàðèôû íà ãàç è ÆÊÕ.

4 ìåñòî ñàõàðíûé ïåñîê (+25,8%)

Êèëîãðàìì ñàõàðíîãî ïåñêà çà ãîä ïîäîðîæàë ïî÷òè íà 26% ñ 36,75 ðóáëåé çà êèëîãðàìì äî 46,23 ðóáëåé. Öåíû âûðîñëè íå òîëüêî â ðîçíèöå, íî è â îïòîâîì ñåãìåíòå. Àãðàðèè ñâÿçûâàþò ýòî òîæå ñ íåóðîæàÿìè è óìåíüøåíèåì ïîñåâíûõ ïëîùàäåé.

Ïëîùàäü ïîñåâà ñàõàðíîé ñâåêëû â 2018 ãîäó áûëà íà 6% ìåíüøå, ÷åì â ïðåäûäóùåì: ïîä ýòó êóëüòóðó áûëî çàñåÿíî 1,13 ìëí ãà. Ïðè ýòîì óðîæàéíîñòü ñàõàðíîé ñâåêëû íà þãå ñòðàíû ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ñíèçèëàñü íà 25%. Âåäóùèé ýêñïåðò Èíñòèòóòà êîíúþíêòóðû àãðàðíîãî ðûíêà (ÈÊÀÐ) Åâãåíèé Èâàíîâ â èíòåðâüþ ÐÁÊ

5 ìåñòî ðåï÷àòûé ëóê (+24,4%)

Êèëîãðàìì ðåï÷àòîãî ëóêà ïîäîðîæàë ñ 21,22 ðóáëåé äî 26,41 ðóáëåé. Òî åñòü, ïî÷òè íà ÷åòâåðòü Çäåñü òàêæå ïîäêà÷àëî ñâî¸ ïðîèçâîäñòâî.

2018 ãîäó ïî äàííûì Ðîññòàòà àãðàðèè ñîáðàëè 883,16 òûñ òîíí ëóêà ðåï÷àòîãî ïðîòèâ 976,7 òûñ òîíí â 2017 ãîäó. Èìïîðò òîæå ñèëüíî ïîäêà÷àë.  ÷àñòíîñòè, çà ïåðâûå 11 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà èìïîðò ëóêà â Ðîññèþ óïàë íà 52% ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêèì æå ïåðèîäîì 2017 ãîäà è ñîñòàâèë âñåãî ÷óòü áîëåå 146 òûñ. òîíí.

6 ìåñòî ñâ¸êëà (+22,5%)

Êèëîãðàìì ñòîëîâîé ñâ¸êëû â 2018 ãîäó ïîäîðîæàë íà 22,5% ñ 21,61 ðóáëÿ äî 26, 48 ðóáëåé. Ðàçíèöà íå ñòîëü êðèòè÷íà, íî ýòî æå ãëàâíûé êîìïîíåíò áîðùåâîãî íàáîðà! Ïðè÷èíà êàê è â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ êðîåòñÿ â íåóðîæàÿõ, à åù¸ â ïîäîðîæàíèè ñòîèìîñòè òîïëèâà è óäîáðåíèé.

7 ìåñòî êóðÿòèíà îõëàæäåííàÿ è çàìîðîæåííàÿ (+19,8%)

Êóðèíîå ìÿñî ñòàëî îäíèì èç ëîêîìîòèâîâ ðîñòà, õîòÿ âñåãäà áûëî ñàìûì äîñòóïíûì. Êèëîãðàìì ïîäîðîæàë íà 19,8% ñ 126,29 ðóáëåé äî 151,27 ðóáëåé.

Êàê è â ñëó÷àå ñ ÿéöàìè, êóðÿòèíà ïîäîðîæàëà èç-çà èìïîðòíûõ êîðìîâ, êîòîðûå ñòàëè äîðîæå. Îäíàêî åñòü è äðóãàÿ ïðè÷èíà òàêîãî ïîäîðîæàíèÿ.  ïðîøëîì ãîäó îòðàñëü îõâàòèë ñåðü¸çíûé êðèçèñ çàêðûëñÿ ðÿä êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé èç-çà íåâîçìîæíîñòè ðåàëèçîâàòü ñâîþ ïðîäóêöèþ. Èç ñàìûõ èçâåñòíûõ «Áåëàÿ ïòèöà».

8 ìåñòî ìîðêîâü (+19,6%)

Äà, âñ¸ âåðíî îáûêíîâåííàÿ ìîðêîâêà, è òà ïîäîðîæàëà. Êèëîãðàìì âìåñòî 25,8 ðóáëåé ñòàë ñòîèòü 30,88 ðóáëåé. Öåííèê ïîäíÿëñÿ íà 19,6% èëè ïÿòü ðóáëåé. Ïðè÷èíû òå æå, ÷òî è ó äðóãèõ êîðíåïëîäîâ íèçêàÿ ñîáñòâåííàÿ óðîæàéíîñòü íà ôîíå ïîäîðîæàâøåãî èìïîðòà èç äðóãèõ ñòðàí.

È â çàêëþ÷åíèå

Ïî äàííûì Ðîññòàòà, îáùèé ðîñò öåí íà ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû çà ïðîøëûé ãîä îêàçàëñÿ ñîâñåì íåáîëüøèì âñåãî ëèøü 4,3%. Îäíàêî, åñëè àíàëèçèðîâàòü â öåëîì öåíû íà îñíîâíûå òîâàðû, êîòîðûå ìû ïîêóïàåì, òî ïîëó÷èòñÿ, ÷òî çíà÷èòåëüíî áîëüøå äðóãèõ ïîäîðîæàëè íå êàêèå-òî äåëèêàòåñû èëè äîðîãîñòîÿùèå òîâàðû, à ñàìûå îáûêíîâåííûå è äåøåâûå ïðîäóêòû. Íà 14,4% ïîäîðîæàëî ðûáíîå ôèëå è íà 10,7% çàìîðîæåííàÿ ðûáà, íà 8,7% àïåëüñèíû, íà 7,5% ñâèíèíà, è íàñòîëüêî æå õëåá. Äàæå êàðòîøêà ïîäîðîæàëà áîëåå, ÷åì íà 7%.

Àâòîð Åêàòåðèíà Áûðêîâà

https://grosh-blog.ru/top-7-tovarov-kotorye-ochen-silno-podo…

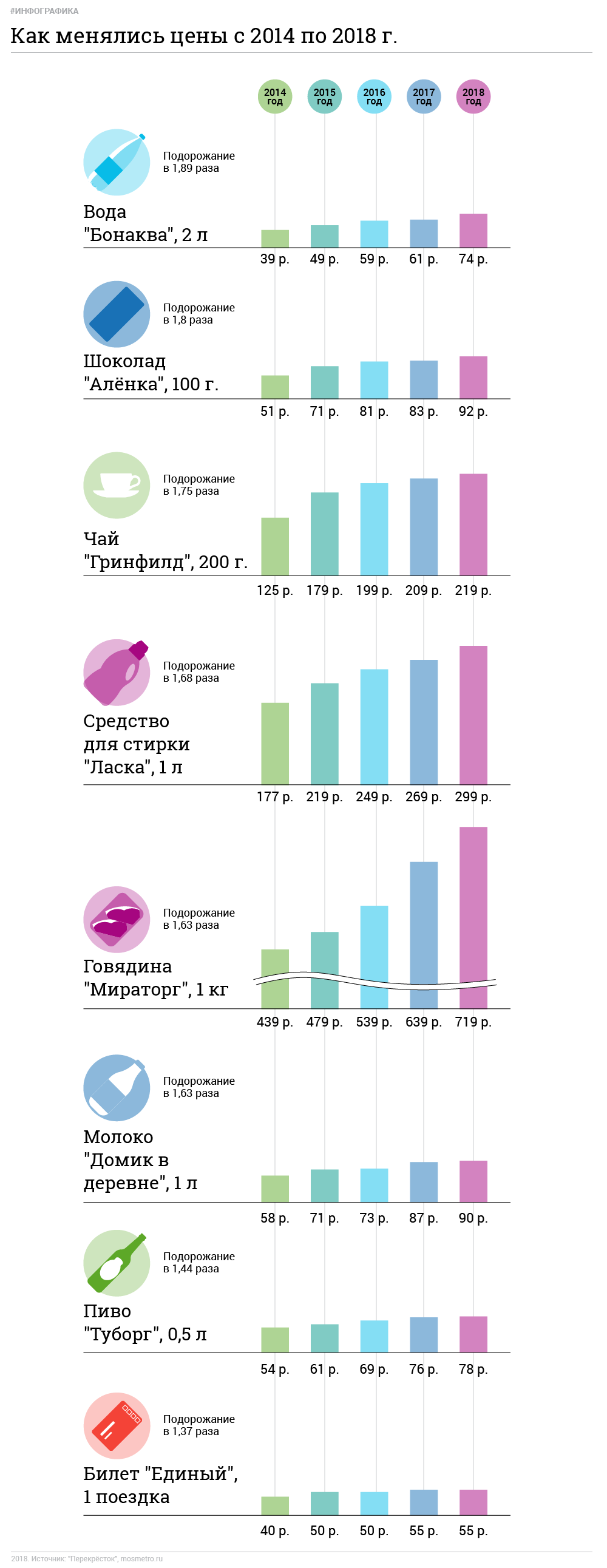

Регулярно мы приходим в магазины и замечаем подорожание привычных продуктов. Однако мало кто запоминает конкретные цифры. Лайф проследил цены на позиции товаров первой необходимости с 2014 года и выяснил, что подорожало сильнее всего.

На помощь нам пришёл архив бумажных каталогов с акциями. В них одновременно со скидками показываются и цены по умолчанию. Таким образом, пролистав тысячи страниц, мы сумели проследить цены ряда продуктов за пять лет. Магазином ограничились одним — «Перекрёстком». Он один из немногих, кто позволяет узнать об актуальных ценах через свой сайт.

Набор продуктов тоже пришлось ограничить, поскольку не в каждом номере рекламного буклета представлены одни и те же позиции. Несмотря на это, мы собрали корзину товаров, каждый из которых представляет важную категорию продуктов питания: молоко — «Домик в деревне» 3,2% объёмом 1 л, мясо — говяжья вырезка из заднего бедра 1 кг, вода — BonAqua 2 л, шоколад — «Алёнка» плитка 100 г, чай — упаковка листового «Гринфилд Эрл Грей» весом 200 г, средство для стирки белья — «Ласка» 1 л и пиво — «Tuborg светлое» 0,5 л. Также в качестве контрольной позиции был взят билет московского общественного транспорта «Единый» на одну поездку, поскольку он напрямую регулируется государством.

Сразу оговоримся, что сегодня молоко стоит 80 рублей, но ещё в октябре за него просили именно 90 рублей. Большая часть выборки подорожала на 60–70%. Какие-то товары и вовсе почти вдвое. Что не очень вяжется с официальной статистикой. По данным Федеральной службы государственной статистики, с января 2014 по октябрь 2018 года инфляция составила 41,26%.

— Согласно официальной статистике, среднее повышение цен на продукты из потребительской корзины Росстата за пять лет составило 30–40%. Однако этот набор включает в себя товары только первой необходимости. Корзина среднеобеспеченного человека, куда входит, например, бутилированная вода, разнообразнее, она подорожала сильнее, примерно на 50%, — объяснил президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

В наборе же наших продуктов лидирует упомянутая Березиным вода. Она подорожала на 89%. Эксперт считает это «статистическим феноменом», ибо веских причин для столь резкого подорожания не видит.

Нам стало любопытно, и мы посмотрели цены на другую воду в других магазинах. Там тоже наблюдается подорожание, но не такое сильное. Например, за двухлитровую Aqua Minerale «Перекрёсток» в 2014-м просил 41 рубль, а в 2018-м она стоит 65 рублей — рост в 1,58 раза. В «Пятёрочке» BonAqua в 2014-м стоила 40 рублей, а сейчас — 60 рублей. Подорожание в 1,5 раза. При этом отечественные марки подорожали заметно меньше: «Святой источник» в «Перекрёстке» раньше стоил 24 рубля, а теперь 33, «Архыз» — 43 и 58 рублей.

В «Пятёрочке» разброс ещё меньше. В чём именно заключается феномен первых двух брендов, однозначно сказать сложно. Однако российский производитель напитков «Аквалайф», которому принадлежат марки воды «Черноголовка», «Байкал» и «Куртуа», предположил, что это может быть связано в том числе и со стремительным расширением бизнеса компаний.

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

— Для расширения дистрибьюторской сети производитель не ездит по городам и не роет скважины. Нередко он использует готовую инфраструктуру местных компаний. Местные владельцы точек при этом ставят производителям свои условия и таким образом зарабатывают. Это тоже влияет на цену готовой продукции. Сейчас все крупные компании растят свои дистрибьюторские сети, чтобы занять больше места на рынке. Это нормально. В дальнейшем цены выровняются, — пояснили в «Аквалайфе».

В ходе исследования мы получили ещё одно любопытное наблюдение. Касающееся уже сладкой газировки: все лимонады «Кока-Кола» и «Пепси» подорожала почти вдвое. За «Пепси» 2,25 литра в 2014-м «Перекрёсток» просил 65 рублей, а сегодня — 116 рублей. Полтора литра «Кока-Колы» стоили раньше 57 рублей, а сегодня 98 рублей. В «Пятёрочке» аналогичная ситуация: «Пепси» — 62 и 110 рублей, «Кока-Кола» — 54 и 93 рубля. Везде подорожание наблюдается в 1,7–1,8 раза.

— В большой степени на изменение цены повлияло проседание рубля в 2,5 раза. При этом важно понимать, что производители и розничные сети не могли сразу транслировать эту разницу на ценники в магазинах — потребитель не был к этому готов. Поэтому подорожание растянулось на несколько лет. Я думаю, у отечественных конкурентов «Кока-Колы» и «Пепси» ситуация похожая. Важно ещё понимать, что «Кока-Кола» и «Пепси» — это иностранные компании, которые должны показывать своим акционерам маржинальность не сильно худшую, чем в предыдущие годы, невзирая на состояние валюты. Поэтому, скорее всего, потери от удешевления рубля выровняли за счёт ценовой политики, — рассуждает Андрей Карпов, исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ретейла.

К слову — об отечественных конкурентах. Мы проследили изменение цен на лимонад «Черноголовка», который производит «Аквалайф». За пять лет в магазинах «Пятёрочка» двухлитровая бутылка напитка подорожала с 50 до 80 рублей. Рост в 1,6 раза. Не такой большой, как у иностранных конкурентов, но всё равно заметный. Производитель пояснил это издержками.

— Львиную часть на себя оттягивают логистические бизнес-процессы. Транспортировка — одна из главных статей расходов в нашем бизнесе вообще. Вкусовые добавки в закупке тоже стали достаточно дорогими. На создание купажей мы стали тратить больше и воды, и света. Доставка ингредиентов тоже подорожала. Изменилась бутылка. Изменилась этикетка. Оборудование. Совокупно всё это сказалось на росте цен готового продукта, — пояснили в «Аквалайфе».

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В случае с товарами «Пепси» и «Кока-Колы» также стоит принимать во внимание расходы на маркетинг. В частности, на рекламу на федеральных телеканалах.

Как бы то ни было, прогноз всё равно не назовёшь позитивным. Как минимум по той причине, что с 1 января 2019 года НДС повысится с 18 до 20%. По словам министра финансов Антона Силуанова, это разгонит инфляцию до 4,5% вместо ожидаемых ранее 3%. Ну а продукты подорожают ещё больше. Во всяком случае пример с «Перекрёстком» указывает именно на это. Газировка и вовсе дополнительно может подорожать на 20%. В ноябре экспертный совет при правительстве в рамках госпрограммы «Укрепление общественного здоровья» предложил ввести 20-процентный акциз на сладкую воду. Минздрав РФ поддержал инициативу.

То, что цены на все растут, мы прекрасно знаем и видим это буквально каждый день. Однако на коротком отрезке времени — неделя, месяц или даже год — подорожание кажется не таким уж чувствительным. А что было раньше — мало кто и вспомнит. Мы подняли данные Росстата о ценах десятилетней давности: вам захочется всплакнуть, глядя на них. В 2019 году из-за повышения НДС ценники снова ждут метаморфозы. О том, почему цены так сильно растут и кому это нужно, — материал «МК».

Привет из прошлого

Не так давно в Интернете произвело фурор фото каталога крупной сети гипермаркетов с ценами 2009 года. Бутылка кока-колы стоила 17 рублей, пачка масла 27 рублей, настоящий литр молока (а не 900 мл, как сейчас) — 26 рублей. Впрочем, гораздо более полную картину можно составить, изучив статистику Росстата об изменениях средних потребительских цен. В базе есть данные за каждый месяц с 1995 года по более чем 700 позициям товаров и услуг в десятках городов, а также средние цифры по стране и годам. В методологической записке Росстата описано, как проводятся замеры цен. Каждую неделю в один и тот же день фиксируются цены на одни и те же наименования товаров в одних и тех же торговых точках, затем складываются в средние показатели.

Мы посчитали, во сколько раз выросли цены за десять лет. Причем менялись они неравномерно, минимум в 1,4 раза, максимум — в 4 раза. Например, свинина подорожала в 1,6 раза, а сырокопченая колбаса в 2,3 раза. Зато примерно одинаково изменились цены на лекарства — они выросли в три раза. В базе данных Росстата даже можно узнать, как менялась стоимость таких услуг, как изготовление гроба, рытье могилы механическим способом, пользование общественным туалетом и помывка в бане в общем отделении. Если кому интересно, то все это подорожало в три раза.

Во всем виноваты нефть, бензин и рубль

Что же такое произошло за последнее десятилетие, изменившее ценники в магазинах до неузнаваемости? «Главная причина — это рост курса доллара, который в 2008–2010 годах стоил около 30 рублей, а сейчас 66 рублей», — объясняет шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. Вторая долгосрочная причина роста цен, по словам эксперта, — стабильное повышение стоимости бензина, который не дешевел ни при дорогой нефти, ни при более дешевой. А подорожание бензина означает рост расходов при уборке урожая, при транспортировке товаров на склады и до прилавка. Третья причина связана с конъюнктурой цен на нефть. «В этот десятилетний период нефть успела сильно подорожать и так же резко подешеветь. В целом сырьевые доходы страны уменьшились, к ним привязан уровень благосостояния населения», — поясняет аналитик.

И все бы ничего, если бы благосостояние граждан увеличивалось вслед за ростом цен. Однако доходы населения в России инфляцию не догоняют. «Материальный уровень возможностей сейчас ниже. Доходы населения не выросли ни в 3, ни даже в 2 раза по сравнению с более благополучным «нулевым» десятилетием», — отметил Пушкарев.

Впрочем, официальная статистика и по этому поводу невозмутима. Если посмотреть данные Росстата по средней заработной плате, то видим идеальную картину: с 2008 по 2018 год зарплаты, как и полагается, выросли в 2,5 раза. Россияне якобы получали десять лет назад 17 тыс. рублей в среднем по стране, а теперь 42 тысячи. Не прекращал роста и показатель номинальных доходов. Но на то они и номинальные, что не учитывают дополнительных издержек, которые несли россияне. Иными словами: реальные доходы населения за ростом цен не успевали, и пока инфляция неизменно ползла вверх, материальное положение людей ухудшалось.

фото: Иван Скрипалев

«Население нищает. Повышение зарплаты людям на обычных должностях было скорее исключением. Реальный пример из региона: начальник смены в цеху с повышенной химической вредностью получал 20–25 тыс. рублей в месяц в 2011 году, и это с учетом надбавки «за вредность». Он уволился с предприятия в 2015 году, потому что его заработная плата ни разу не индексировалась. Сегодня он работает в аграрном хозяйстве, и его зарплата составляет все те же 20–25 тыс. рублей. Ситуация типичная: рост доходов закончился в 2014 году и до сих пор только падает. Добавим к этому снижение курса рубля и получаем существенное падение уровня жизни при «стабильном росте экономики» и средних зарплат», — приводит пример несправедливости эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Чечулин. И подобных историй о многолетней заморозке зарплат или даже их понижении на волне двух кризисов (2008–2009 гг. и 2014–2015 гг.) — тысячи по всей стране.

Но почему так сильно цены на товары в России подкосил валютный курс, ведь оплачиваем покупки мы рублями, а не долларами? «Несмотря на то что на прилавках магазинов преобладают отечественные товары, их цены все равно зависят от курса доллара. Агропромышленный комплекс даже после старта программы импортозамещения не избавился от зависимости от импорта: к нам завозят семена многих сельхозкультур, применяют дорогое импортное оборудование для изготовления продуктов питания из-за отсутствия отечественных аналогов. Инфляция, дешевеющий рубль и дорогие кредиты, необходимые для приобретения оборудования, делают свое дело: продукты стремительно дорожают. Плюс ко всему мы не можем себя обеспечивать отечественными овощами круглый год: для тех же помидоров теплицы строить слишком дорого, а выросший в сезон картофель негде хранить, он пропадает из-за недостатка овощехранилищ. В итоге отечественные продукты сезонно замещаются импортными, а они закупаются за доллары», — объяснила председатель Комитета по развитию инвестсреды для бизнеса московской Торгово-промышленной палаты Анна Вовк.

Да здравствует импортозамещение!

Впрочем, нет худа без добра. Угодив в серьезные экономические передряги, Россия решила использовать санкции и ослабление нацвалюты себе во благо, придумав выдворить импортные товары с рынка. Это дало некоторые результаты: продовольственное эмбарго замедлило рост инфляции. Как это произошло? Страну насильно изолировали от привозных продуктов, в этих условиях активизировались местные производители, которые раньше не рисковали конкурировать с иностранными. А ретейлерам не оставалось ничего, кроме как закупаться у местных, потому что при невыгодном курсе они не могли позволить себе покупки в долларах и евро. По данным Всемирного банка, благодаря программам импортозамещения и развития сельского хозяйства бедность в стране удалось снизить на 0,5%. Скромное достижение, но все же. Правда, бедными остаются более 13% населения, или 19,6 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума. Это только официально, на самом деле материальные проблемы испытывает куда больше людей. По данным опроса ВШЭ, 38% россиян признались, что им не хватает денег на еду и одежду: еще бы, цены-то растут как на дрожжах.

фото: Иван Скрипалев

Впрочем, цены на продовольственные товары росли неравномерно, поэтому некоторые категории продуктов подорожали меньше, чем остальные. Например, сахаром и подсолнечным маслом страна себя обеспечивает почти полностью, завозятся только тростниковый сахар и оливковое масло. Поэтому, если стоимость обычной «белой смерти» сахара-песка и растительного масла выросла меньше чем в два раза, то цена заморского оливкового масла (мы покупаем его за евро) увеличилась в 2,5 раза.

Мотивировать отечественных производителей начали еще в 2010 году, когда появилась доктрина продовольственной безопасности России. В ней расписывалось, какими продуктами и в каких объемах страна должна сама себя обеспечивать, чтобы не зависеть от экспортеров. Кое-чего удалось достичь. «Успехами может похвастаться мясной сегмент. Например, после эмбарго и инвестиций в собственное производство, доля импорта свинины составляет около 10%, птицы — около 7%. А вот с говядиной дела похуже: мы ввозим порядка 20% из-за рубежа. Производство овощей тоже развивается с переменным успехом. Тепличные овощи (помидоры, огурцы) были включены в продовольственную доктрину в 2015 году с нормой в 90% обеспечения, при этом инвестициями сектор не баловали. Однако объемы производства удалось увеличить. Сейчас на прилавках магазинов лежат огурцы российского производства, а раньше в зимний период почти все огурцы завозились из других стран», — рассказала «МК» директор Института аграрного маркетинга Ирина Тюрина.

Как аграрный сектор «поднимался с колен», видно по ценам на продукты, которые удалось заместить. Рекордсмен по самому медленному росту цены — это курица: ее у нас много, поэтому стоит она недорого. Несмотря на проблемы с теплицами, удается растить и отечественные помидоры с огурцами: они за десять лет подорожали «всего» на 50%.

Три страшных буквы — НДС

С 2008 по 2018 год инфляция в России менялась скачкообразно, при этом цены жили своей жизнью. «Цены на различные продукты ведут себя по-разному из-за массы причин. На них влияет покупательная способность населения, предпочтения людей, урожай у нас и в других странах, сложность доставки. В итоге в прошлом году при официальной продуктовой инфляции в 4,3% цены на овощи выросли на 10–25%. В целом средний рост цен на продукты близок к инфляции, но отдельные популярные виды продовольствия могут дорожать в разы быстрее», — пояснила Анна Вовк.

Среди других причин повышения цен выделяется ужесточение налоговой нагрузки. С 2019 года производители и поставщики услуг платят налог на добавленную стоимость по новой ставке 20% вместо 18%. НДС отражается в чеках, в начале января магазины внесли изменения в кассы. Новостью о повышении НДС россиян ошарашили после президентских выборов. Тогда власти пытались успокоить население, апеллируя к истории этого налога в России. НДС был введен в 1992 году со ставкой 28%, через год ставку понизили до 20%, а в 2004 году еще раз уменьшили — до 18%, чтобы увеличить собираемость налогов. Короче говоря, ослабили удавку для бизнеса, чтобы тот сэкономленные деньги смог направить на развитие. Теперь же ставка просто возвращается на прежний, «справедливый» уровень, как выразился председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров. Еще он добавил, что цен это вообще не должно коснуться, ведь «когда НДС понижали, производители цены не понизили, значит, и повышать не должны».

На самом деле тогда, в 2005 году, понижение НДС цен коснулось, да еще как. Производители их не только не понизили вслед за ставкой, а наоборот, повысили. Например, говядина в 2004 году стоила 113 рублей, в 2005 году — уже 146 рублей. Сосиски стоили 82 рубля, а стали — 100 рублей. Если при понижении НДС производители не постеснялись цены повысить, то при его повышении, как говорится, сам бог велел.

Эксперимент «МК»: чек как доказательство

Власти давали еще одно обещание. О том, что цены на социально значимые товары не поднимутся, поскольку для них ставка НДС осталась льготной — 10%. К таким товарам относятся молочная продукция, хлеб, макароны, овощи, сыр, крупы, вода, мясо, детское питание. «То, что мы слышим сейчас о повышении цен на продукты питания и детские товары, — как минимум недобросовестно. Они не повысятся», — убеждал Макаров на слушаниях законопроекта.

В подобные заверения не верилось с самого начала. Поэтому еще с конца прошлого года мы собирали чеки из разных магазинов, чтобы с наступлением 2019 года проверить, на сколько изменились цены на одни и те же продукты. Вот результаты нашего эксперимента. У нас на руках чеки из известного гипермаркета низких цен. Первая закупка сделана 6 декабря 2018 года, вторая — 16 января 2019 года. Из девяти наименований совершенно одинаковых продуктов шесть подорожали, причем некоторые — очень даже ощутимо. Один продукт из числа «льготных» стоит в январе копейка в копейку как в декабре. Еще один товар оказался со скидкой и за счет нее был дешевле. Бонус для потребителя — подешевели влажные салфетки! Правда, товар это не самый ходовой, но все равно приятно.

Общий тренд на подорожание даже «льготных» товаров эксперты объясняют тем, что выросла стоимость сопутствующих услуг, необходимых для производства этих групп товаров. «Дороже стали складские услуги, цена транспортировки, банковские услуги (инкассация), выросли цены на корма, бензин — все это входит в итоговую стоимость товара, которая и ложится на конечного потребителя», — говорит Дмитрий Чечулин.

Чиновники могут сколько угодно водить людей за нос, придумывая на первый взгляд логичные и экономически обоснованные оправдания росту цен, повышению налогов и реформам, которые оно же обещало не проводить. Как мы знаем из уроков истории, даже издевательства над миллионами людей можно преподнести как гуманистическую миссию. Однако россиян ценовой беспредел уже не просто раздражает, он их доводит. Пока не до гроба, но уже до помоек. Появилось целое движение людей (далеко не бомжей и маргиналов), которые добывают еду в мусорных баках. Они называют себя фриганы и знают места, где можно достать продукты с истекающим сроком годности, которые еще можно успеть съесть. Это ли не социальная катастрофа?