Какая структура определяет все другие структуры и свойства белка

Белки (протеины, полипептиды) — самые многочисленные, наиболее разнообразные и имеющие первостепенное значение биополимеры. В состав молекул белков входят атомы углерода, кислорода, водорода, азота и иногда серы, фосфора и железа.

Мономерами белков являются аминокислоты, которые (имея в своём составе карбоксильную и аминогруппы) обладают свойствами кислоты и основания (амфотерны).

Благодаря этому аминокислоты могут соединяться друг с другом (их количество в одной молекуле может достигать нескольких сотен). В связи с этим молекулы белков имеют большие размеры, и их называют макромолекулами.

Структура белковой молекулы

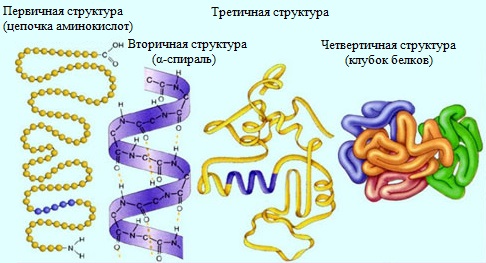

Под структурой белковой молекулы понимают её аминокислотный состав, последовательность мономеров и степень скрученности молекулы белка.

В молекулах белков встречается всего (20) видов различных аминокислот, и огромное разнообразие белков создаётся за счёт различного их сочетания.

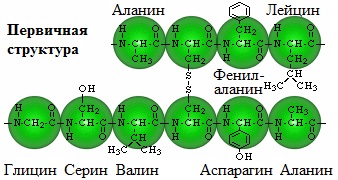

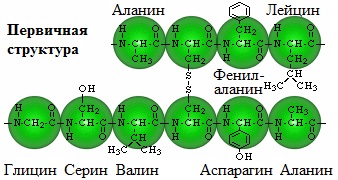

- Последовательность аминокислот в составе полипептидной цепи — это первичная структура белка (она уникальна для любого белка и определяет его форму, свойства и функции). Первичная структура белка уникальна для любого типа белка и определяет форму его молекулы, его свойства и функции.

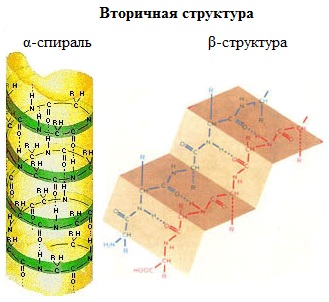

- Длинная молекула белка сворачивается и приобретает сначала вид спирали в результате образования водородных связей между —СО и —NН группами разных аминокислотных остатков полипептидной цепи (между углеродом карбоксильной группы одной аминокислоты и азотом аминогруппы другой аминокислоты). Эта спираль — вторичная структура белка.

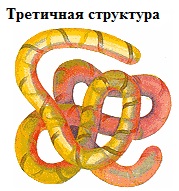

- Третичная структура белка — трёхмерная пространственная «упаковка» полипептидной цепи в виде глобулы (шарика). Прочность третичной структуры обеспечивается разнообразными связями, возникающими между радикалами аминокислот (гидрофобными, водородными, ионными и дисульфидными S–S связями).

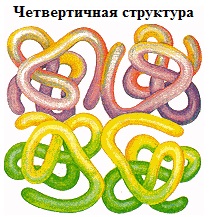

- Некоторые белки (например, гемоглобин крови человека) имеют четвертичную структуру. Она возникает в результате соединения нескольких макромолекул с третичной структурой в сложный комплекс. Четвертичная структура удерживается непрочными ионными, водородными и гидрофобными связями.

Структура белков может нарушаться (подвергаться денатурации) при нагревании, обработке некоторыми химическими веществами, облучении и др. При слабом воздействии распадается только четвертичная структура, при более сильном — третичная, а затем — вторичная, и белок остаётся в виде полипептидной цепи. В результате денатурации белок теряет способность выполнять свою функцию.

Нарушение четвертичной, третичной и вторичной структур обратимо. Этот процесс называют ренатурацией.

Разрушение первичной структуры необратимо.

Кроме простых белков, состоящих только из аминокислот, есть ещё и сложные белки, в состав которых могут входить углеводы (гликопротеины), жиры (липопротеины), нуклеиновые кислоты (нуклеопротеины) и др.

- Каталитическая (ферментативная) функция. Специальные белки — ферменты — способны ускорять биохимические реакции в клетке в десятки и сотни миллионов раз. Каждый фермент ускоряет одну и только одну реакцию. В состав ферментов входят витамины.

- Структурная (строительная) функция — одна из основных функций белков (белки входят в состав клеточных мембран; белок кератин образует волосы и ногти; белки коллаген и эластин — хрящи и сухожилия).

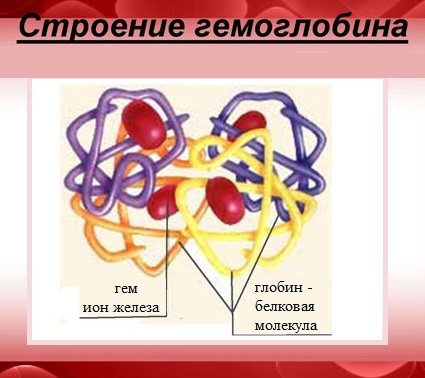

- Транспортная функция — белки обеспечивают активный транспорт ионов через клеточные мембраны (транспортные белки в наружной мембране клеток), транспорт кислорода и углекислого газа (гемоглобин крови и миоглобин в мышцах), транспорт жирных кислот (белки сыворотки крови способствуют переносу липидов и жирных кислот, различных биологически активных веществ).

- Сигнальная функция. Приём сигналов из внешней среды и передача информации в клетку происходит за счёт встроенных в мембрану белков, способных изменять свою третичную структуру в ответ на действие факторов внешней среды.

- Сократительная (двигательная) функция — обеспечивается сократительными белками — актином и миозином (благодаря сократительным белкам двигаются реснички и жгутики у простейших, перемещаются хромосомы при делении клетки, сокращаются мышцы у многоклеточных, совершенствуются другие виды движения у живых организмов).

- Защитная функция — антитела обеспечивают иммунную защиту организма; фибриноген и фибрин защищают организм от кровопотерь, образуя тромб.

- Регуляторная функция присуща белкам — гормонам (не все гормоны являются белками!). Они поддерживают постоянные концентрации веществ в крови и клетках, участвуют в росте, размножении и других жизненно важных процессах (например, инсулин регулирует содержание сахара в крови).

- Энергетическая функция — при длительном голодании белки могут использоваться в качестве дополнительного источника энергии после того, как израсходованы углеводы и жиры (при полном расщеплении (1) г белка до конечных продуктов выделяется (17,6) кДж энергии). Аминокислоты, высвобождающиеся при расщеплении белковых молекул, используются для построения новых белков.

Источники:

Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Биология. 9 класс // ДРОФА.

Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Биология. Общая биология (базовый уровень) 10–11 класс // ДРОФА.

Лернер Г. И. Биология: Полный справочник для подготовки к ЕГЭ: АСТ, Астрель.

https://ours-nature.ru/lib/b/book/1063747118/348

6.Структуры белка

СтруктураМолекула коллагена представляет собой правозакрученную спираль из трёх α-цепей. Такое образование известно под названием тропоколлаген[3]. Один виток спирали α-цепи содержит три аминокислотных остатка. Для первичной структуры белка характерно высокое содержание глицина, низкое содержание серосодержащих аминокислот и отсутствие триптофана. Коллаген существует в нескольких формах. Основная структура всех типов коллагена является схожей. [править]Фибриллярная структураТропоколлаген (структурные единицы коллагена) спонтанно объединяются, прикрепляясь друг к другу смещенными на определенное расстояние концами, образуя в межклеточном веществе более крупные структуры. В фибриллярных коллагенах молекулы смещены относительно друг друга. Внутри существует ковалентная связь между цепями, а также некоторое непостоянное количество данных связей между самими тропоколагеновыми спиралями, образующими хорошо организованные структуры (например, фибриллы). Более толстые пучки фибрилл формируются с помощью белков нескольких других классов, включая другие типы коллагенов, гликопротеины, протеогликаны, использующихся для формирования различных типов тканей из разных комбинаций одних и тех же основных белков. Нерастворимость коллагена была препятствием к изучению мономера коллагена, до того момента как было обнаружено, что возможно извлечь тропоколлаген молодого животного, поскольку он еще не образовал сильных связей с другими субъединицами фибриллы. Коллагеновая фибрилла — это полукристаллическая структурная единица коллагена. Коллагеновые волокна — это пучки фибрилл. Фиброин – фибриллярный белок, выделяемый паукообразными и некоторыми насекомыми и составляющий основу нитей паутины и коконов насекомых, в частности шелка тутового шелкопряда Bombyx mori. СвойстваФиброин является гетеродимером, образованным двумя белковыми цепями. Его первичная структура состоит из повторяющейся аминокислотной последовательности (Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala)n. В свою очередь, повторяющиеся аминокислотные последовательности образуют антипараллельные складчатые β-слои, связанные водородными связями. Эта структура обуславливает высокий предел прочности нитей паутин и шелка. Более прочный, чем кевлар, фиброин вдобавок ещё и высоко эластичен. Эти качества делают его материалом, применяемым в различных областях, включая биомедицину и текстильное производство. СтруктурыФиброин может образовывать три типа структур, называемых шёлк I, II и III. Шёлк I – натуральная форма фиброина, который выделяется из шёлкоотделительных желез тутового шелкопряда и присутствует в шелке-сырце. Шёлк II — структура фиброиновых молекул в крученой шёлковой пряже, его прочность выше, и он часто используется коммерчески в различных областях. Шёлк III – недавно открытая структура фиброина, впервые замеченная профессором Региной Валуцци (Regina Valluzzi) с помощниками в Тафтском Уиниверситете. Шёлк III формируется преимущественно в растворах фиброинов на поверхности раздела (то есть границе между водой и воздухом, поверхность раздела вода-нефть и т.д.). Исследование шёлка III для лучшего понимания его физической структуры, качеств и состава продолжается. Кератины — семейство фибриллярных белков, обладающих механической прочностью, которая среди материалов биологического происхождения уступает лишь хитину. В основном из кератинов состоят роговые производные эпидермиса кожи — такие структуры, как волосы,ногти, рога носорогов, перья и рамфотека клюва птиц и др. Согласно новой номенклатуре кератинов[1], в это семейство входят также цитокератины, образующие наиболее прочные элементы внутриклеточного цитоскелета эпителиальных клеток. Структура белкаПо вторичной структуре белка семейство кератинов разделяется на две группы:

Для первичной структуры α-кератинов характерно большое содержание цистеина и множество дисульфидных связей. В отличие от α-кератинов поперечные дисульфидные связи между соседними полипептидными цепями у β-кератинов отсутствуют. В полипептидной цепи каждый второй элемент — глицин. Характерно повторение последовательности «GSGAGA». Для α-кератинов основным структурным компонентом являются цилиндрические микрофибриллы диаметром 75 А, состоящие из спирализованных, скрученных попарно протофибрилл. |

Áåëêè – ïðèðîäíûå ïîëèïåïòèäû ñ îãðîìíîé ìîëåêóëÿðíîé ìàññîé. Îíè âõîäÿò â ñîñòàâ âñåõ æèâûõ îðãàíèçìîâ è âûïîëíÿþò ðàçëè÷íûå áèîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè.

Ñòðîåíèå áåëêà.

Ó áåëêîâ ñóùåñòâóåò 4 óðîâíÿ ñòðîåíèÿ:

- ïåðâè÷íàÿ ñòðóêòóðà áåëêà – ëèíåéíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àìèíîêèñëîò â ïîëèïåïòèäíîé öåïè, ñâåðíóòûõ â ïðîñòðàíñòâå:

- âòîðè÷íàÿ ñòðóêòóðà áåëêà – êîíôîðìàöèÿ ïîëèïåïòèäíîé öåïè, ò.ê. ñêðó÷èâàíèå â ïðîñòðàíñòâå çà ñ÷åò âîäîðîäíûõ ñâÿçåé ìåæäó NH è ÑÎ ãðóïïàìè. Åñòü 2 ñïîñîáà óêëàäêè: α-ñïèðàëü è β— ñòðóêòóðà.

α-ñïèðàëü Íà îäíîì âèòêå óêëàäûâàþòñÿ 4 àìèíîêèñëîòíûõ îñòàòêà, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ñíàðóæè ñïèðàëè. |

β-ñòðóêòóðà. Ïîëèïåïòèäíàÿ öåïü ðàñòÿíóòà, åå ó÷àñòêè ðàñïîëàãàþòñÿ ïàðàëëåëüíû äðóã äðóãó è óäåðæèâàþòñÿ âîäîðîäíûìè ñâÿçÿìè. |

- òðåòè÷íàÿ ñòðóêòóðà áåëêà – ýòî òðåõìåðíîå ïðåäñòàâëåíèå çàêðó÷åííîé α-ñïèðàëü èëè β-ñòðóêòóðû â ïðîñòðàíñòâå:

Ýòà ñòðóêòóðà îáðàçóåòñÿ çà ñ÷åò äèñóëüôèäíûõ ìîñòèêîâ –S-S- ìåæäó öèñòåèíîâûìè îñòàòêàìè.  îáðàçîâàíèè òàêîé ñòðóêòóðû ó÷àñòâóþò ïðîòèâîïîëîæíî çàðÿæåííûå èîíû.

- ÷åòâåðòè÷íàÿ ñòðóêòóðà áåëêà îáðàçóåòñÿ çà ñ÷åò âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ðàçíûìè ïîëèïåïòèäíûìè öåïÿìè:

Ñèíòåç áåëêà.

îñíîâå ñèíòåçà ëåæèò òâåðäîôàçíûé ìåòîä, â êîòîðîì ïåðâàÿ àìèíîêèñëîòà çàêðåïëÿåòñÿ íà ïîëèìåðíîì íîñèòåëå, à ê íåé ïîñëåäîâàòåëüíî ïîäøèâàþòñÿ íîâûå àìèíîêèñëîòû. Ïîñëå ïîëèìåð îòäåëÿþò îò ïîëèïåïòèäíîé öåïè.

Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà áåëêà.

Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà áåëêà îïðåäåëÿþòñÿ ñòðîåíèåì, ïîýòîìó áåëêè äåëÿò íà ãëîáóëÿðíûå (ðàñòâîðèìûå â âîäå) è ôèáðèëëÿðíûå (íåðàñòâîðèìûå â âîäå).

Õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà áåëêîâ.

1. Äåíàòóðàöèÿ áåëêà (ðàçðóøåíèå âòîðè÷íîé è òðåòè÷íîé ñòðóêòóðû ñ ñîõðàíåíèåì ïåðâè÷íîé). Ïðèìåð äåíàòóðàöèè – ñâåðòûâàíèå ÿè÷íûõ áåëêîâ ïðè âàðêå ÿèö.

2. Ãèäðîëèç áåëêîâ – íåîáðàòèìîå ðàçðóøåíèå ïåðâè÷íîé ñòðóêòóðû â êèñëîì èëè ùåëî÷íîì ðàñòâîðå ñ îáðàçîâàíèåì àìèíîêèñëîò. Òàê ìîæíî óñòàíîâèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ áåëêîâ.

3. Êà÷åñòâåííûå ðåàêöèè:

Áèóðåòîâàÿ ðåàêöèÿ – âçàèìîäåéñòâèå ïåïòèäíîé ñâÿçè è ñîëåé ìåäè (II) â ùåëî÷íîì ðàñòâîðå. Ïî îêîí÷àíèþ ðåàêöèè ðàñòâîð îêðàøèâàåòñÿ â ôèîëåòîâûé öâåò.

Êñàíòîïðîòåèíîâàÿ ðåàêöèÿ — ïðè ðåàêöèè ñ àçîòíîé êèñëîòîé íàáëþäàåòñÿ æåëòîå îêðàøèâàíèå.

Áèîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå áåëêà.

1. Áåëêè – ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë, èç íåãî ïîñòðîåíû ìûøöû, êîñòè, òêàíè.

2. Áåëêè — ðåöåïòîðû. Ïåðåäàþò è âîñïðèíèìàþò ñèãíàë, ïîñòóïàþùèõ îò ñîñåäíèõ êëåòîê èç îêðóæàþùåé ñðåäû.

3. Áåëêè èãðàþò âàæíóþ ðîëü â èììóííîé ñèñòåìå îðãàíèçìà.

4. Áåëêè âûïîëíÿþò òðàíñïîðòíûå ôóíêöèè è ïåðåíîñÿò ìîëåêóëû èëè èîíû â ìåñòî ñèíòåçà èëè íàêîïëåíèÿ. (Ãåìîãëîáèí ïåðåíîñèò êèñëîðîä ê òêàíÿì.)

5. Áåëêè – êàòàëèçàòîðû – ôåðìåíòû. Ýòî î÷åíü ìîùíûå ñåëåêòèâíûå êàòàëèçàòîðû, êîòîðûå óñêîðÿþò ðåàêöèè â ìèëëèîíû ðàç.

Åñòü ðÿä àìèíîêèñëîò, êîòîðûå íå ìîãóò ñèíòåçèðîâàòüñÿ â îðãàíèçìå — íåçàìåíèìûå, èõ ïîëó÷àþò òîëüêî ñ ïèùåé: òèçèí, ôåíèëàëàíèí, ìåòèíèí, âàëèí, ëåéöèí, òðèïòîôàí, èçîëåéöèí, òðåîíèí.

Молекулы белков могут иметь различные пространственные конфигурации, и в их строении различают четыре уровня структурной организации.

Первичная структура белка — определенная последовательность a-аминокислотных остатков в полипептидной цепи.

Пептидная цепь имеет линейную структуру только у небольшого числа белков. В большинстве белков пептидная цепь определенным образом свернута в пространстве.

Один из первых белков, первичная структура которого была установлена в 1954 г. — гормон инсулин (регулирует содержание сахара в крови), его молекула состоит из двух полипептидных цепей, которые связаны друг с другом (в одной цепи 21 аминокислотный остаток, в другой – 30).

Вторичная структура белка — конформация полипептидной цепи, закрепленная множеством водородных связей между группами N-H и С=О.

В результате образования внутримолекулярных водородных связей между атомами водорода аминогрупп и атомами кислорода карбонильных групп полипептидные цепи многих белков скручиваются в спираль.

Существует два основных способа укладки цепи.

Одна из моделей вторичной структуры — a-спираль. Другая модель – β-форма («складчатый лист»), в которой преобладают межцепные (межмолекулярные) Н-связи.

В α-спирали на одном витке укладываются четыре аминокислотных остатка. Все радикалы аминокислот находятся снаружи спирали. Между группами NH и СО, находящимися на соседних витках, образуются водородные связи, которые стабилизируют спираль.

В β-структуре (складчатом слое) полипептидная цепь растянута, ее участки располагаются параллельно друг другу и удерживаются водородными связями.

Большинство белков содержит как α-спирали, так и β-структуры.

Вторичная структура была установлена американским химиком Л. Полингом в 1951 г.

Третичная структура белка — форма закрученной спирали в пространстве, образованная главным образом за счет дисульфидных мостиков -S-S- , водородных связей, гидрофобных и ионных взаимодействий.

Третичная структура – это трехмерная пространственная конфигурация закрученной α-спирали или β-структуры в пространстве.

У большинства белков полипептидные цепи свернуты особым образом в «клубок» — компактную «глобулу».

Белок в водном растворе свертывается таким образом, чтобы его гидрофобные (водоотталкивающие — от греч. гидро – вода, фобос – страх) боковые цепи были внутри молекулы, а гидрофильные (растворимые) – повернуты наружу.

Третичная структура образуется за счет дисульфидных мостиков -S-S- между цистеиновыми остатками, находящимися в разных местах полипептидной цепи.

В образовании третичной структуры участвуют также ионные взаимодействия противоположно заряженных групп (солевые мостики) NH3+ и COO— .

Интересно знать!

В составе волос содержится белок кератин. В его молекуле имеется большое количество дисульфидных связей. С помощью химической завивки волосам можно придать другую форму. Для этого волосы сначала накручивают на бигуди, затем обрабатывают раствором реагента-восстановителя, разрушающего дисульфидные связи, и прогревают. В результате этого кератин приобретает иную пространственную структуру. Далее волосы промывают и обрабатывают реагентом-окислителем, при этом происходит образование новых дисульфидных связей. Вследствие этого вновь приобретенная структура кератина стабилизируется. Волосы приобретают другую форму.

Четвертичная структура белка — агрегаты нескольких белковых макромолекул (белковые комплексы), образованные за счет взаимодействия разных полипептидных цепей.

Четвертичная структура – способ совместной укладки нескольких полипептидных цепей. Образующиеся структуры называются ассоциатами.

Термин «четвертичная структура» был предложен в 1958 г. Дж. Берналом.

Характерной особенностью белков с четвертичной структурой является их способность к самосборке, например, гемоглобин (белок крови) легко собирается из смеси α- и β-цепей и гема.

Гемоглобин — сложный белок, макромолекула которого состоит из четырех полипептидных цепей (глобул), соединенных с четырьмя гемами – небелковыми образованиями, которые и придают крови красный цвет.

В каждом геме содержится один атом двухвалентного железа, который может непрочно связывать одну молекулу кислорода. В результате такого связывания образуется оксигемоглобин, одна молекула которого переносит к тканям четыре молекулы кислорода.

Из тканей гемоглобин выносит углекислый газ, молекулы которого присоединяются к аминогруппам, содержащимся в полипептидных цепях.

Белки