K2cr2o7 какие свойства проявляет

У этого термина существуют и другие значения, см. хромпик.

| Дихромат калия | ||

|---|---|---|

| Систематическое наименование | Дихромат калия | |

| Традиционные названия | Бихромат калия, двухромовокислый калий, хромпик | |

| Хим. формула | K2Cr2O7 | |

| Состояние | оранжевые кристаллы | |

| Молярная масса | 294,19 г/моль | |

| Плотность | 2,676 г/см³ | |

| Температура | ||

| • плавления | 396 °C | |

| • кипения | 500 °C | |

| • разложения | 500 °C | |

| Энтальпия | ||

| • образования | −2033 кДж/моль | |

| Растворимость | ||

| • в воде | 4,9 г/100 мл | |

| Координационная геометрия | Тетраэдральная | |

| Кристаллическая структура | Триклинная | |

| Рег. номер CAS | 7778-50-9 | |

| PubChem | 24502 | |

| Рег. номер EINECS | 231-906-6 | |

| SMILES | [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |

| InChI | 1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1 KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N | |

| RTECS | HX7680000 | |

| ChEBI | 53444 | |

| ChemSpider | 22910 | |

| ЛД50 | 25 мг/кг (крысы, орально) | |

| Токсичность | высокотоксичен, канцероген, мутаген, аллерген, сильный окислитель | |

| Пиктограммы СГС | ||

| NFPA 704 | 4 1 OX | |

| Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. | ||

| Медиафайлы на Викискладе | ||

Дихрома́т ка́лия (двухромовокислый калий, бихромат калия, техн. хро́мпик) — неорганическое соединение, калиевая соль дихромовой кислоты с химической формулой K2Cr2O7, имеет вид оранжевых кристаллов. Обладает сильными окислительными свойствами, в связи с чем широко применяется в химии, фотографии, пиротехнике и различных областях промышленности. Высокотоксичен и канцерогенен.

Иногда хромпиком также называют дихромат натрия (Na2Cr2O7).

Физические и химические свойства[править | править код]

Оранжевые кристаллы с температурой плавления 396 °C. Разлагается при нагреве выше 500 °C. Растворим в воде (г / 100 г): 4,6 (0 °C), 15,1 (25 °C), 37,7 (50 °C), незначительно растворим в этаноле. Сильный окислитель[1].

В кислой среде восстанавливается до солей хрома (III)[1]. Например, он окисляет галогенид-ионы галогенводородных кислот до свободных галогенов:

Также в кислой среде при pH 3,0—3,5 обладает способностью окислять металлическое серебро[2]:

Кристаллический дихромат калия при нагревании с серой и углеродом восстанавливается до оксида хрома (III)[1]:

Дихромат калия — исходное вещество для получения хромокалиевых квасцов. Их тёмно-фиолетовые кристаллы образуются в результате восстановления сернистым газом или этиловым спиртом раствора бихромата, подкисленного серной кислотой:

Водные растворы дихромата калия обладают дубящими свойствами, в частности, задубливают желатину[2].

Получение[править | править код]

Действие хлорида калия на дихромат натрия:

Подкисление раствора хромата калия:

Применение[править | править код]

Применяется при производстве красителей, при дублении кож и овчин, как окислитель в спичечной промышленности, пиротехнике, фотографии, живописи. Раствор хромпика в серной кислоте (т. н. хромовую смесь) применяют для мытья стеклянной посуды в лабораториях. В лабораторной практике используется в качестве окислителя, в том числе в аналитической химии (хроматометрия).

В чёрно-белой фотографии применяется в качестве отбеливателя для удаления металлического серебра из эмульсии. Не применяется в цветной фотографии, так как для отбеливания требует кислой среды, а при pH ⩽ 4 красители, образовавшиеся в эмульсии при цветном проявлении, обесцвечиваются. Вместо этого в цветной фотографии для отбеливания используются составы на основе гексацианоферрата(III) калия и железной соли трилона Б[2].

Безопасность[править | править код]

Высокотоксичен[1], канцерогенен, аллерген, брызги его раствора разрушают кожные покровы, дыхательные пути и хрящевые ткани. Среди соединений шестивалентного хрома наиболее токсичен. ПДК составляет 0,01 мг/м³ (в пересчёте на CrO3)[1]. При работе с дихроматом калия необходимо применять защиту органов дыхания и кожи.

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Егоров А.С. Химия: современный курс для подготовки к ЕГЭ. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. — 699 с. — ISBN 978-5-222-21137-3.

- Лидин Р. А., Андреева Л. Л., Молочко В. А. Химические свойства неорганических веществ: Учеб. пособие для вузов — 3-е изд., испр — М.: Химия, 2000. — 480 с. — ISBN 5-7245-1163-0

- Редько А. В. Химия фотографических процессов. — СПб. : НПО «Профессионал», 2006. — С. 837—954. — 1464 с. — (Новый справочник химика и технолога / ред. Москвин А. В. ; вып. Общие сведения. Строение вещества. Физические свойства важнейших веществ. Ароматические соединения. Химия фотографических процессов. Номенклатура органических соединений. Техника лабораторных работ. Основы технологии.). — ISBN 978-5-91259-013-9.

- Рипан Р., Четяну И. Неорганическая химия. Химия металлов. — М.: Мир, 1972. — Т. 2. — 871 с.

- Справочник химика / Редкол.: Никольский Б.П. и др.. — 2-е изд., испр. — М.-Л.: Химия, 1966. — Т. 1. — 1072 с.

- Справочник химика / Редкол.: Никольский Б.П. и др.. — 3-е изд., испр. — Л.: Химия, 1971. — Т. 2. — 1168 с.

- Степин Б. Д. Калия дихромат : статья // Химическая энциклопедия / Редкол.: Кнунянц И. Л. и др.. — М. : Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2: Даффа—Меди. — С. 287—288. — 671 с. — ISBN 5-85270-035-5.

- Неорганическая химия / под ред. Ю.Д. Третьякова. — М.: Академия, 2007. — Т. 3. — 352 с.

Задача 1085.

Для каких соединений хрома характерны окислительные свойства? Привести примеры реакций, в которых проявляются эти свойства.

Решение:

а) В соединениях хрома (II) атомы хрома находятся в своей степени окисления +2, поэтому они способны понижать степень окисления с +2 до 0, т.е. проявлять окислительные свойства.

Восстанавливается водородом до металлического хрома при 1000°С:

CrO + H2 ⇒ Cr + H2O

Также можно восстановить коксом:

CrO + C ⇒ Cr + CO

б) Соединения Cr3+ наиболее устойчивая степень окисления хрома. Для соединений хрома(III) характерны окислительные и восстановительные свойства, потому что он находится в своей промежуточной степени окисления +3. хром(III) способен уменьшать свою степень окисления с +3 до +2, например:

Реакция алюмотермии:

2Al + Сг2О3 ⇒ 2Cr + Al2O3

Силикотермическое восстановление основано на реакции:

2Cr2O3 + 3Si + 3CaO = 4Cr + 3CaSiO3

Восстановлением безводного хлорида хрома(III) водородом при 450° С:

2CrCl3 + H2 = 2CrCl2 + 2HCl

Восстановление хлорида хрома(III) цинком в присутствии соляной кислоты:

2CrCl3 + 3Zn + 4HCl = 2CrCl2 + 3ZnCl2 + 2H2↑

в) Соединения хрома(VI) — сильные окислители, например:

K2Cr2O7 + 14HCl = 3Cl2↑ + 2CrCl3 + 2KCl + 7H2O.

В кислой среде хром восстанавливается сульфитом натрия от хрома (VI) до хрома (III):

K2Cr2O7 + 3Na2SO3 + 4H2SO4 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 4H2O.

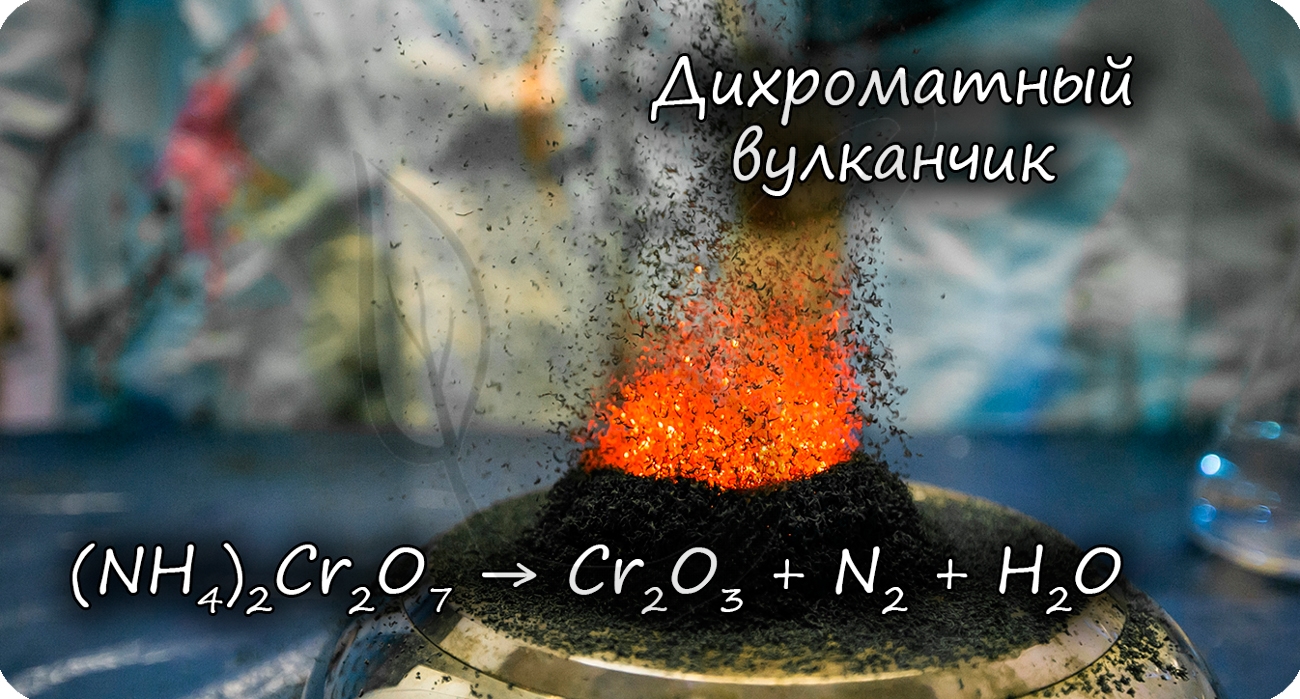

Разложение дихромата аммония:

(NH4)2Cr2O7 ⇒ Cr2O3 + N2↑ + 4H2O

В кислотной среде соединения Сr+6 переходят в соединения Сr+3 под действием восстановителей: H2S, SO2, FeSO4

K2Cr2O7 + 3Н2S +4Н2SО4 = 3S + Сr2(SО4)3 + K2SO4 + 7Н2О

Оксид хрома (VI) – очень сильный окислитель, поэтому энергично взаимодействует с органическими веществами:

С2Н5ОН + 4СrО3 = 2СО2↑ + 2Сr2О3 + 3Н2О

Окисляет также иод, серу, фосфор, уголь:

3S + 4CrO3 = 3SO2↑ + 2Cr2O3

Задача 1086.

В какой среде — кислой или щелочной наиболее выражены окислительные свойства хрома (VI)? восстановительные свойства хрома (III)? Чем это объясняется?

Решение:

а) Соединения хрома (VI) в кислых растворах проявляют свойства сильных окислителей:

Сг2О72- + 14Н+ + 6 = 2Сг3+ + 7Н2О; Е° = -1,33 В

Хроматы в щелочной среде являются менее энергичными окислителями, чем бихроматы в кислой среде:

СгО42- + 4Н2О + 3 = Сг(ОН)3↓ + 5ОН− ; Е° = — 0,13 В

В щелочной среде образуются соединения хроматы (монохроматы), соли хромовой кислоты H2CrO4 в кислой среде — бихроматы (дихроматы) — соли H2Cr2O7.

С уменьшением рН (с изменением щелочной среды на кислую) хромат ион СгО42-переходит в бихромат-ион Сг2О72-, который обладает большей окислительной способностью.

б) Степень окисления хрома +3 является самой устойчивой, поэтому соединения хрома (III) являются слабыми окислителями и восстановителями, в щелочной среде — восстановительные свойства выражены сильнее:

Cr3+ + 4H2O -3 = СгО42- + 8H+

При взаимодействии с сильными окислителями соединения Сг3+ окисляются с образованием веществ, содержащих хром в степени окисления +6. Например, при сплавлении Сг2О3 с нитратом калия и карбонатом натрия образуется хромат натрия:

+3 +5 +6 +3

Сг2О3 + 3KNO3 + Na2CO3 ⇒ 2Na2СгО4 + 3KNO2 + 2СО2↑

При взаимодействии с сильными восстановителями соединения Сг3+ восстанавливаются в соединения Сг2+.

Таким образом, хром в своей промежуточной степени окисления +3 проявляет как окислительные, так и восстановительные свойства. Восстановительные свойства Сг2+ выражены сильнее в щелочной среде, потому что гидролиз его солей протекает с образованием кислой среды.

Чистый хром — очень твердый тугоплавкий металл голубовато-серебристого цвета. Имеет самую большую твердость из всех применяемых в промышленности металлов. Т. пл. 1890°С, плотность 7,19 г/см.

24Cr [Ar]3d54s1

Изотопы:

50Cr (4.35 %)

52Cr (83,79 %)

53Cr (9.50 %)

54Cr (2.36 %)

ЭО 1,6

E°Cr0/Cr3+ -0,74 В

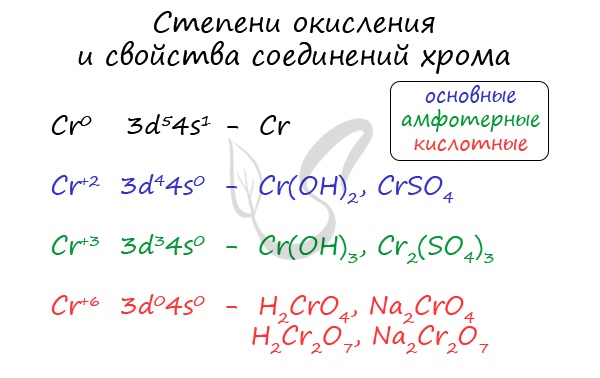

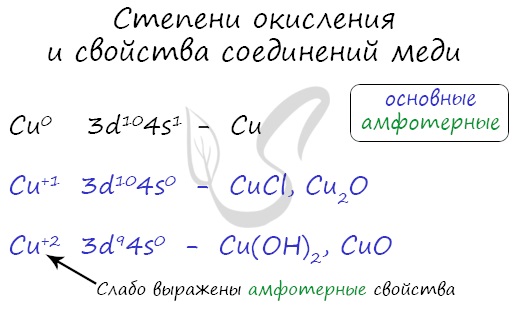

При образовании соединений с другими элементами хром может использовать от 1 до 6 валентных электронов. Наибольшую устойчивость и практическую значимость имеют соединения, в которых атомы Сг находятся в степенях окисления +2, +3, +6.

С повышением степени окисления атомов Сг в оксидах и гидроксидах их основный характер ослабевает,а кислотный — усиливается. В этом же направлении происходит замена восстановительной активности на окислительную.

Cr+2 | Cr+3 | Cr+6 | |||

Оксиды | CrOосновный | Cr2O3амфотерный | CrO3кислотный | ||

Гидроксиды | Cr(OH)2слабое основание | Cr(OH)3 ↔ HCrO2 + H2Oамфотерный гидроксид | 2H2CrO4 ↔ H2Cr2O7 + H2O сильные кислоты | ||

Соли | CrCl2, | Тип ICrCl3, | Тип IIKCrO2, | хроматыK2CrO4, | дихроматыK2Cr2O7, |

Окислительно-восстановительная функция | Сильные восстановители | Окислители и восстановители | Сильные окислители | ||

1. Алюминотермический: Сr2O3 + 2Al = Аl2O3 + 2Сr

2. Силикотермический: 2Сr2O3 + 3Si = 3SiO2 + 4Cr

3. Электролитический: 2CrCl3 = 2Сr + 3Cl2

Поверхностная оксидная пленка является причиной инертности хрома при обычной температуре, благодаря чему этот металл не подвергается атмосферной коррозии (в отличие от железа).

При нагревании хром проявляет свойства довольно активного металла, что соответствует его положению в электрохимическом ряду напряжений.

Тонкоизмельченный хром интенсивно горит в токе кислорода. На воздухе реакция с O2 происходит лишь на поверхности металла.

4Сr + 3O2 = 2Сr2O3

При осторожном окислении амальгамированного хрома образуется низший оксид CrO.

(Сr не взаимодействует с Н2, но поглощает его в больших количествах)

2Cr + 3Cl2 = 2CrCl3

Cr + S = CrS

CrCl3 и CrS — ионные соединения.

2Cr + N2 = 2CrN

Cr + C → CrxCy

CrN и rxCy — ковалентные тугоплавкие инертные вещества, по твердости сравнимы с алмазом.

Сr + 2HCl = СrСl2 + Н2↑

Сr + H2SO4 = CrSO4 + Н2↑

Эти кислоты не растворяют хром при обычной температуре, они переводят его в «пассивное» состояние.

Пассивацию можно частично снять сильным нагреванием, после чего хром начинает очень медленно растворяться в кипящих конц. HNO3, H2SO4, «царской водке».

Сr + 6HNO3 = Cr(NO3)3 + 3NO2↑ + 3H2O

2Сr + 6H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Царская водка — смесь концентрированных HNO33 и НСl (1:3), растворяет золото и платиновые металлы (Pd,Os,Ru).

Сr + CuSO4 = CrSO4 + Сu

Сr + Pb(NO3)2 = Cr(NO3)2 + Pb

2Сr + KIO3 = Сr2O3 + KCl

2Сr + 3NaNO3 = Сr2O3 + 3NaNO2

Соединения Cr (II)

СrO — оксид хрома (II). Твердое черное вещество, н. р. в Н2O.

1) медленное окисление хрома, растворенного в ртути

2Сr + O2 = 2СrO

2) обезвоживание Сr(ОН)2 в восстановительной атмосфере:

Сr(ОН)2 = СrO + H2O

СrO — неустойчивое вещество, легко окисляется при небольшом нагревании до Сr2O3; при более высоких Т диспропорционирует:

3СrО = Сr + Сr2O3

СrO — типичный основный оксид, проявляет характерные для этого класса свойства. Реакции необходимо проводить в восстановительной среде.

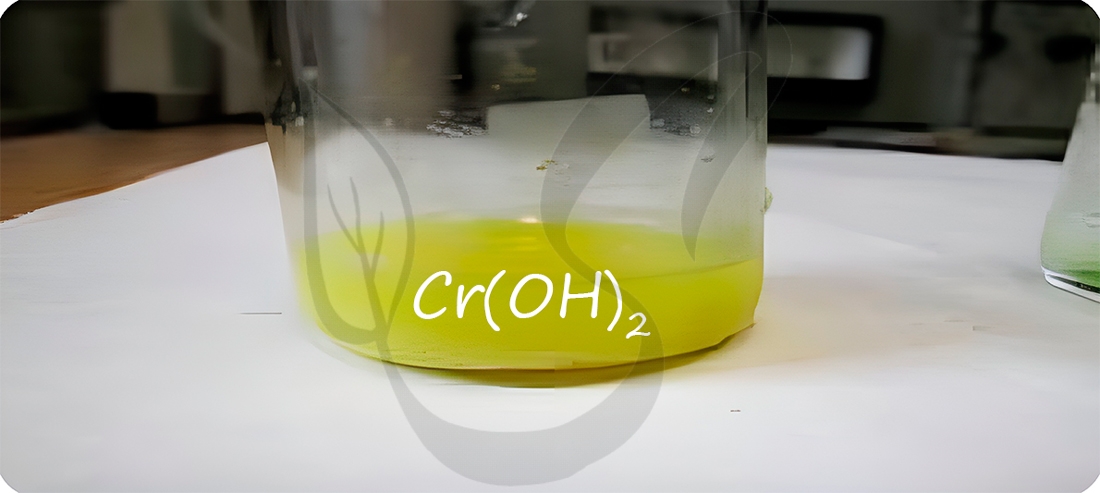

Сr(OН)2 — гидроксид хрома (II) твердое желтое вещество, н. р. в Н2O.

Получают обменными реакциями из солей Сr2+:

CrCl2 + 2NaOH = Сr(ОН)2 + 2NaCl

Неустойчивое вещество, разлагается при нагревании; на воздухе быстро окисляется с образованием зеленого гидроксида хрома (III);

4Сr(ОН)2 + O2 + 2Н2O = 4Сr(ОН)3

желтый → зеленый

Наиболее важные: CrCl2, CrSO4, (СН3СОО)2Сr. Гидратированный ион Сr2+ имеет бледно-голубую окраску.

1. Сr + неметалл (S, Hal2)

Сr + 2HCl(r) = CrCl2 + Н2

2. Восстановление солей Сr3+:

2СrСl3 + Н2 = 2CrCl2 + 2HCl

1. Соли Сr2+ — сильные восстановители, так как очень легко окисляются до солей Сr3+

4CrCl2 + 4HCl + O2 = 4СrСl3 + 2Н2О

2. Раствор CrSO4 в разбавленной H2SO4 — превосходный поглотитель кислорода:

4CrSO4 + O2 + 2H2SO4 = 2Cr2(SO4)3 + 2Н2О

3. С аммиаком соли Сr2+ образуют комплексные соли — аммиакаты:

CrCl2 + 6NH3 = [Cr(NH3)6]Cl2

Для Сr2+ характерно образование двойных сульфатов, например: K2Cr(SO4)2• 6Н2O

Соединения Сr(III)

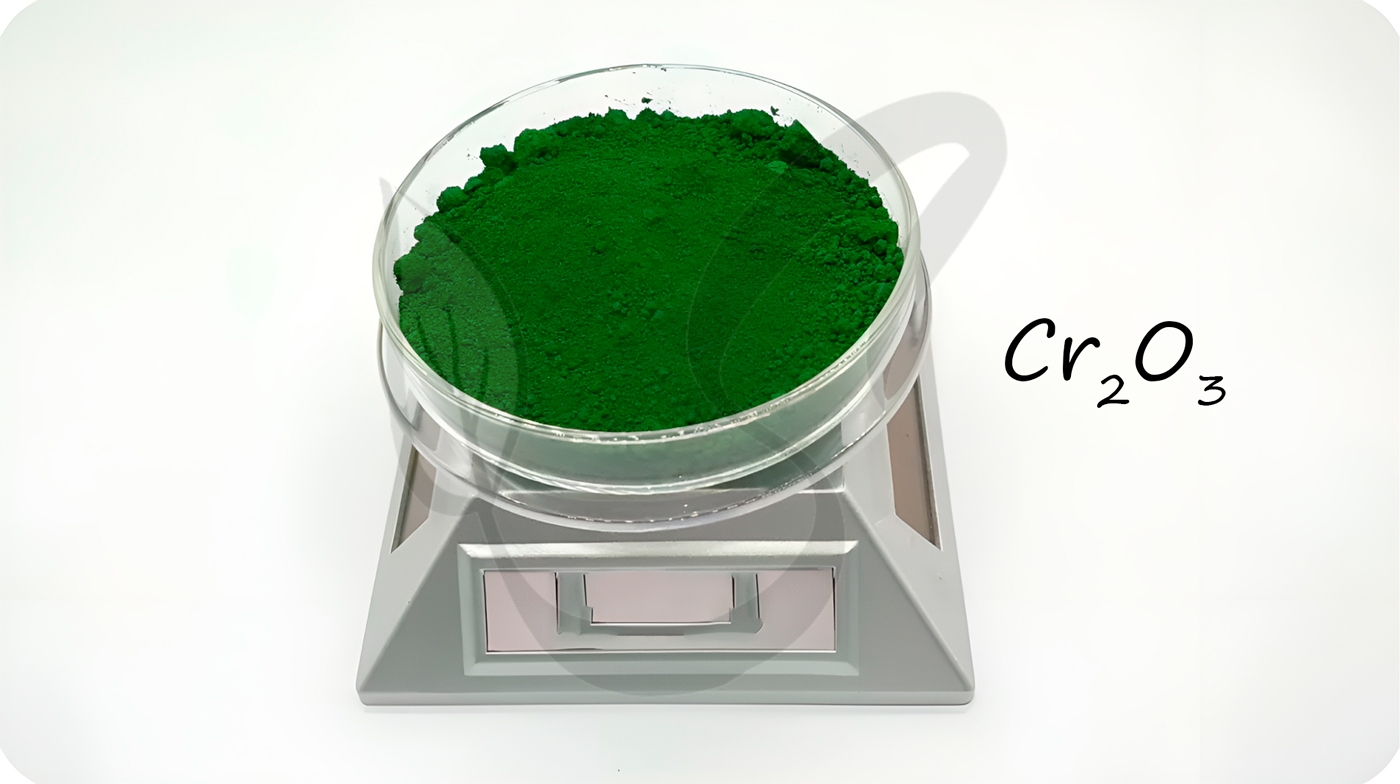

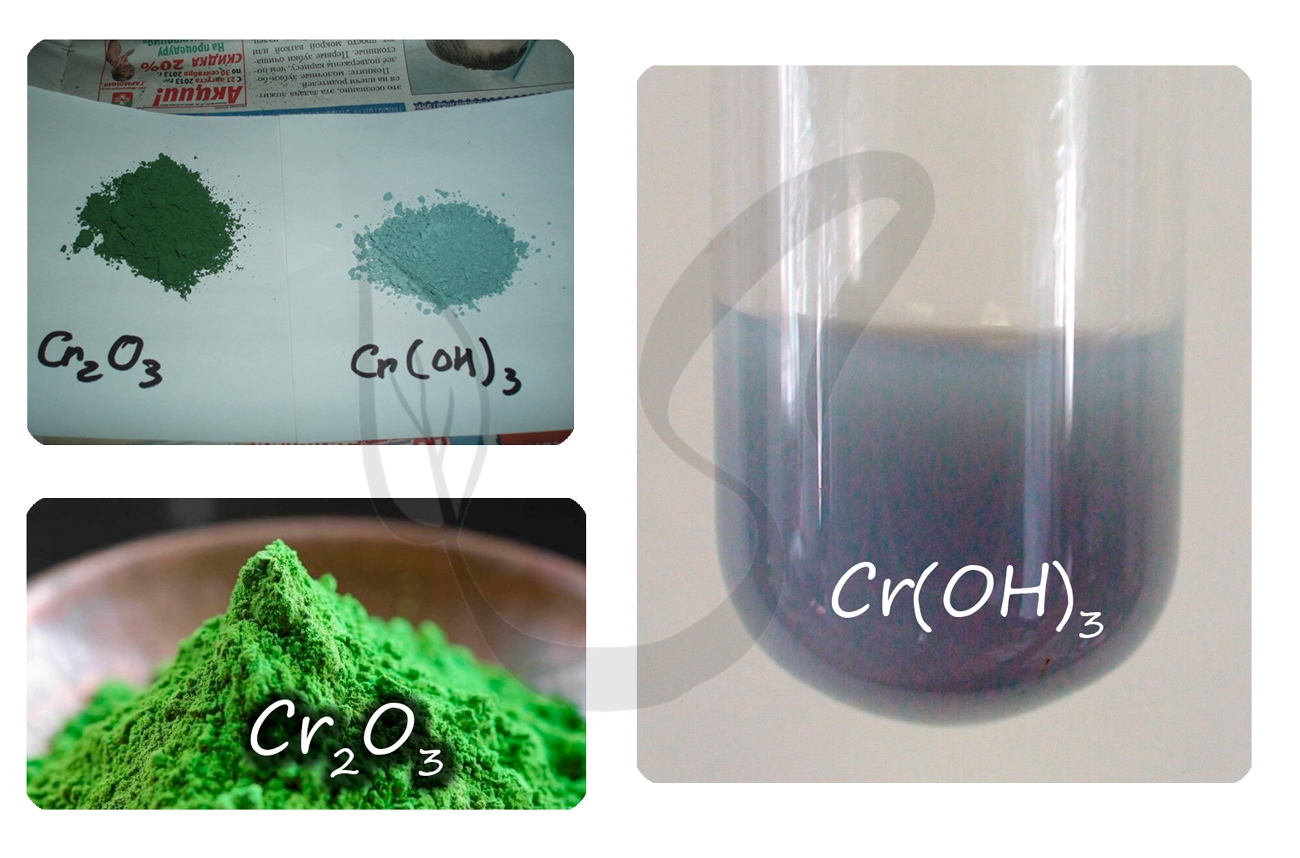

Сr2О3 — оксид хрома (III), важнейшее природное соединение хрома. Сr2О3, полученный химическими методами, представляет собой темно-зеленый порошок.

1. Синтез из простых веществ:

4Сr + 3O2 = 2Сr2О3

2. Термическое разложение гидроксида хрома (III) или дихромата аммония:

2Сr(ОН)3 = Сr2O3 + 3Н2O

(NH4)2Cr2O7 = Сr2O3 + N2 + 4Н2O

3. Восстановление дихроматов углеродом или серой:

К2Сr2O7 + S = Сr2O3 + K2SO4

Сr2O3 используется для изготовления краски «хромовая зеленая», обладающей термо- и влагоустойчивостью.

Сr2O3 — типичный амфотерный оксид

В порошкообразном виде реагирует с сильными кислотами и сильными щелочами, в кристаллическом виде — химически инертное вещество.

К наиболее практически важным реакциям относятся следующие:

1. Восстановление с целью получения металлического хрома:

Сr2O3 + 2Al = 2Сr + Аl2O3

2. Сплавление с оксидами и карбонатами активных металлов:

Сr2O3 + МgО = Мg(СrO2)2

Сr2O3 + Na2CO3 = 2NaCrO2 + CO2

Образующиеся метахромиты являются производными метахромистой кислоты НСrO2.

3. Получение хлорида хрома (III):

Сr2O3 + ЗС + 3Cl2 = 2СrСl3 + ЗСО

Сr2O3 + ЗССl4 = 2СrСl3 + ЗСОСl2

Образуется в виде синевато-серого осадка при действии щелочей на соли Сr3+:

СrСl3 + 3NaOH = Сr(ОН)3 + 3NaCl

Практически нерастворимый в воде гидроксид может существовать в виде коллоидных растворов.

В твердом состоянии гидроксид хрома (III) имеет переменный состав Сr2O3• nН2O. Теряя молекулу воды, Сr(ОН)3 превращается в метагидроксид СrО(ОН).

Сr(ОН)3 — амфотерный гидроксид, способный растворяться как в кислотах, так и в щелочах:

Cr(OH)3 + 3HCl = СrСl3 + ЗН2O

Сr(ОН)3 + ЗН+ = Сr3+ + ЗН2O

Сr(ОН)3 + 3NaOH = Na3(Cr(OH)6]

Сr(ОН)3 + ЗОН- = [Cr(OH)6]3-гексагидроксохромитанион

При сплавлении с твердыми щелочами образуются метахромиты:

Сr(ОН)3 + NaOH = NaCrO2 + 2Н2O

Растворением осадка Сr(ОН)3 в кислотах получают нитрат Cr(NO3)3, хлорид СrСl3, сульфат Cr2(SO4)3 и другие соли. В твердом состоянии чаще всего содержат в составе молекул кристаллизационную воду, от количества которой зависит окраска соли.

Самой распространенной является двойная соль КСr(SO4)2• 12H2O — хромокалиевые квасцы (сине-фиолетовые кристаллы).

Хромиты, или хроматы (III) — соли, содержащие Сr3+ в составе аниона. Безводные хромиты получают сплавлением Сr2O3 с оксидами двухвалентных металлов:

Сr2O3 + МеО = Ме(СrO2)2 метахромиты

В водных растворах хромиты существуют в виде гидроксокомплексов.

К наиболее характерным свойствам солей Cr(III) относятся следующие:

1. Осаждение катиона Сг3+ под действием щелочей:

Сr3+ + ЗОН- = Сr(ОН)3

Характерный цвет осадка и его способность растворяться в избытке щелочи используется для отличия ионов Сг3+ от других катионов.

2. Легкая гидролизуемость в водных растворах, обусловливающая сильнокислый характер среды:

Сr3+ + Н2O = СrОН2+ + Н+

Соли Сr (III) с анионами слабых и летучих кислот в водных растворах не существуют; так как подвергаются необратимому гидролизу, например:

Cr2S3 + 6Н2O = 2Сr(ОН)3 + 3H2S

3. Окислительно-восстановительная активность:

а) окислитель: соли Cr(III) → соли(VI)

см. «Получение солей Cr(VI)»

б) восстановительь: соли Cr(III) → соли(II)

см. «Получение солей Cr(II)»

4. Способность к образованию комплексных соединений — аммиакатов и аквакомплексов, например:

СrСl3 + 6NH3 = [Cr(NH3)6]Cl3

Соединения Cr(VI)

Кристаллическое вещество темно-красного цвета, очень гигроскопичное, легко растворимое в воде. Основной способ получения:

К2Сr2O7(кр.) + H2SO4 = 2CrO3 + K2SO4 + Н2O

СrО3 — кислотный оксид, активно взаимодействует с водой и щелочами, образуя хромовые кислоты и хроматы.

Хромовый ангидрид — чрезвычайно энергичный окислитель. Например, этанол воспламеняется при соприкосновении с СrO3:

С2Н6ОН + 4СrO3 = 2CO2 + ЗН2O + 2Сr2O3

Продуктом восстановления хромового ангидрида, как правило, является Сr2O3.

Хромовые кислоты — Н2СrO4, Н2Сr2O7.

При растворении CrO3 в воде образуются 2 кислоты:

CrO3 + Н2O = Н2СrO4 хромовая

2CrO3 + Н2O = Н2Сr2O7 дихромовая

Обе кислоты существуют только в водных растворах. Между ними устанавливается равновесие:

2Н2СrO4 = Н2Сr2O7 + Н2O

Обе кислоты очень сильные, по первой ступени диссоциированы практически полностью:

Н2СrO4 = Н+ + НCrO4-

Н2Сr2O7 = Н+ + НСr2O7-

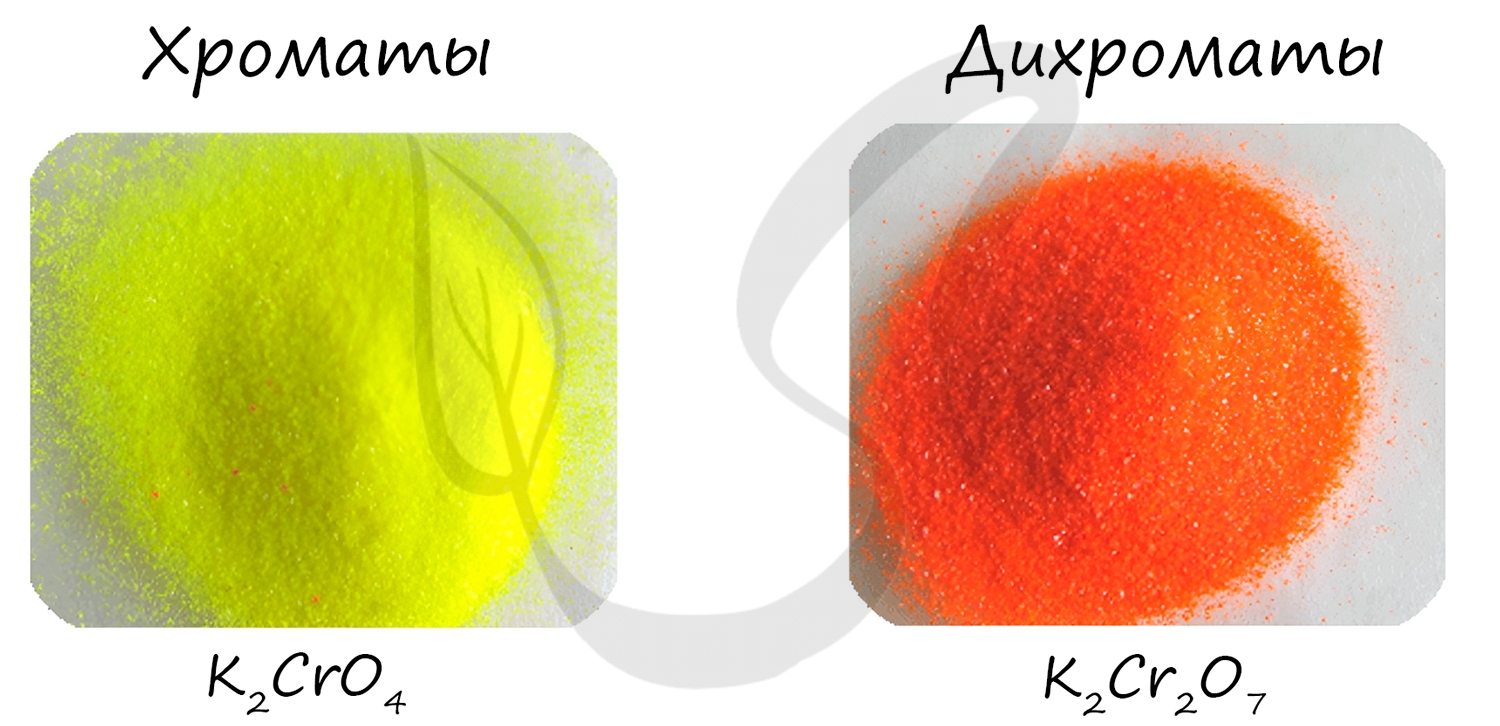

Хроматы (VI)

— соли, содержащие анионы хромовой кислоты CrO42-. Почти все имеют желтую окраску (реже — красную). В воде хорошо растворяются только хроматы щелочных металлов и аммония. Хроматы тяжелых металлов н. р. в Н2O. Наиболее распространены: Na2CrO4, К2CrO4, РЬCrO4 (желтый крон).

1. Сплавление CrO3 с основными оксидами, основаниями:

CrO3 + 2NaOH = Na2CrO4 + Н2O

2. Окисление соединений Cr(III) в присутствии щелочей:

2К3[Сr(ОН)6]+ ЗВr2+ 4КОН = 2К2СrO4 + 6КВr + 8Н2O

3. Сплавление Сr2O3 со щелочами в присутствии окислителя:

Сr2О3 + 4КOН + КClO3 = 2К2СrO4 + KCl + 2Н2O

Хроматы существуют только в разбавленных щелочных растворах, которые имеют желтую окраску, характерную для анионов СrO42-. При подкислении раствора эти анионы превращаются в оранжевые дихромат-анионы:

2СrO42- + 2Н+ = Сr2O72- + Н2O Это равновесие мгновенно сдвигается в ту или иную сторону при изменении рН растворов.

Хроматы — сильные окислители.

При нагревании хроматы тяжелых металлов разлагаются; например:

4Нg2СrO4 = 2Сr2O3 + 8Нg + 5O2

Дихроматы (VI)

— соли, содержащие анионы дихромовой кислоты Сr2O72-

В отличие от монохроматов имеют оранжево-красную окраску и обладают значительно лучшей растворимостью в воде. Наиболее важные дихроматы — К2Сr2O7, Na2Cr2O7, (NH4)2Cr2O7.

Их получают из соответствующих хроматов под действием кислот, даже очень слабых, например:

2Na2CrO4 + 2СO2 + Н2O → Na2Cr2O7 + 2NaHCO3

Водные растворы дихроматов имеют кислую среду вследствие устанавливаемого равновесия с хроматанионами (см. выше). Окислительные свойства дихроматов наиболее сильно проявляются в подкисленных растворах:

Сr2O72- + 14Н+ + 6e- = 2Сr3+ + 7Н2O

При добавлении восстановителей к кислым растворам дихроматов окраска резко изменяется от оранжевой до зеленой, характерной для соединений Сг3+.

K2Cr2O7 + 14HCl = 2CrCl3 + 3Cl2↑ + 2KCl +7Н2О

K2Cr2O7 + 3H2S + 4H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3S↓ + K2SO4

K2Cr2O7 + 3SO2 + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Эта реакция используется для получения хромокалиееых квасцов KCr(SO4)2 • 12H2O

K2Cr2O7 + 6HI + 4H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3I2↓ + K2SO4 + 7H2O

K2Cr2O7 + 6FeSO4 +7H2SO4 = 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

K2Cr2O7 + H2O2 + 4H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 3O2↑ + 7H2O

2K2Cr2O7 + 3CH3OH + 8H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3HCOOH + 2K2SO4 + 11H2O

8K2Cr2O7 + 3C12H22O11 + 32H2SO4 = 8Cr2(SO4)3 + 12CO2↑ + 8K2SO4 + 43H2O

Сплавление:

Na2Cr2O7 + 2C = Cr2O3 + Na2CO3 + CO↑

Очень сильным окислителем является «хромовая смесь» — насыщенный раствор K2Cr2O7 или Na2Cr2O7 в концентрированной H2SO4.

Хром

Твердый металл голубовато-белого цвета. Этимология слова «хром» берет начало от греч. χρῶμα — цвет, что связано с большим

разнообразием цветов соединений хрома. Массовая доля этого элемента в земной коре составляет 0.02% по массе.

Для хрома характерны степени окисления +2, +3 и +6. У соединений, где хром принимает степень окисления +2, свойства основные, +3 — амфотерные,

+6 — кислотные.

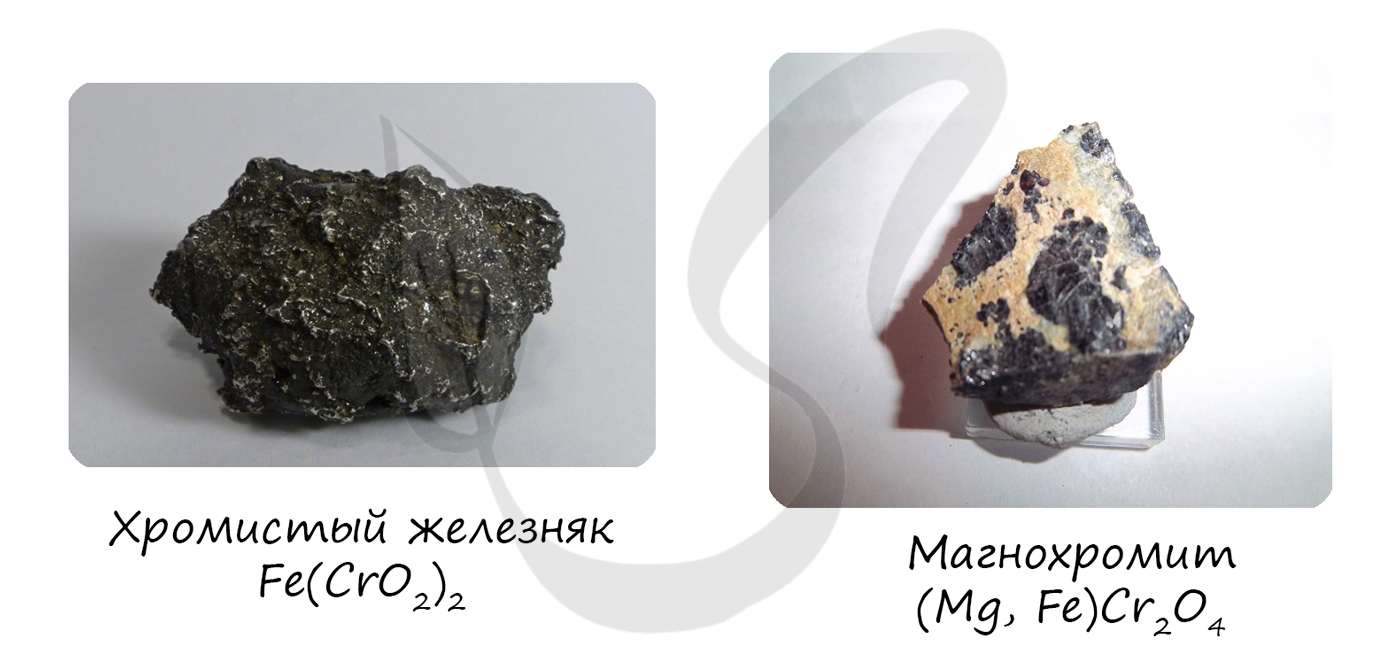

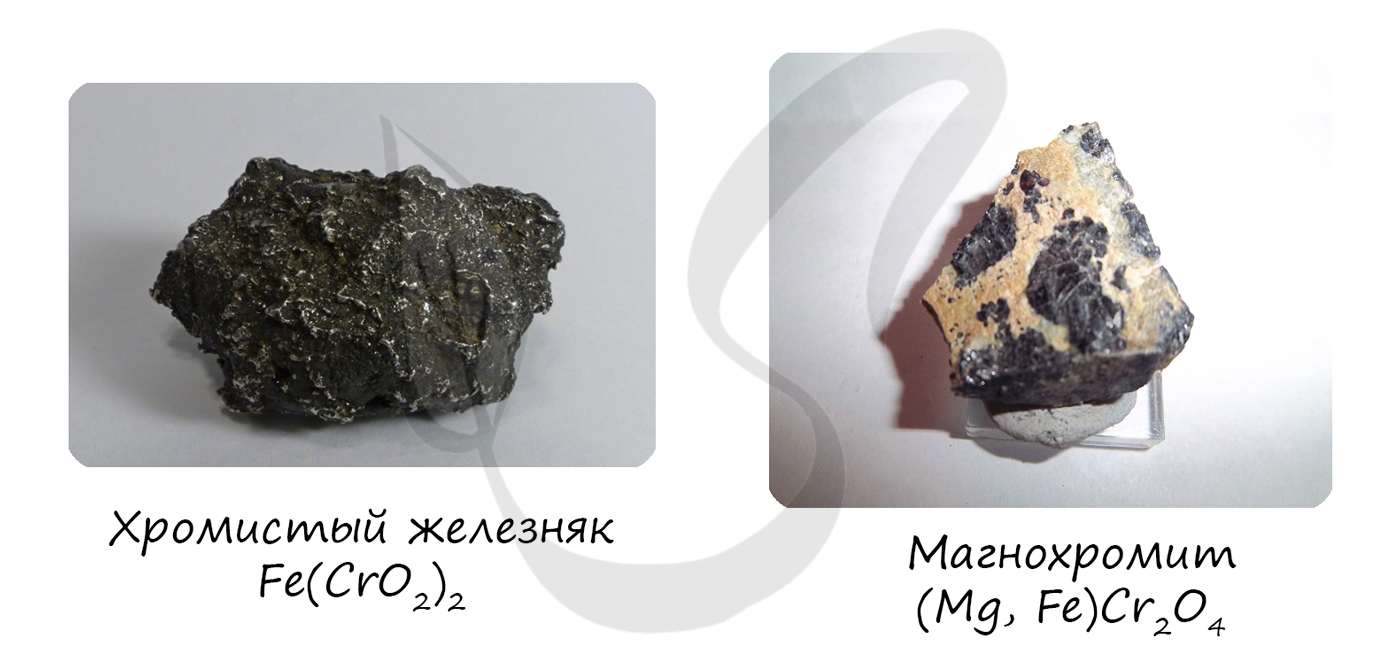

В природе хром встречается в виде следующих соединений.

- Fe(CrO2)2 — хромистый железняк, хромит

- (Mg, Fe)Cr2O4 — магнохромит

- (Fe, Mg)(Cr, Al)2O4 — алюмохромит

Получение

В промышленности хром получают прокаливанием хромистого железняка с углеродом. Также применяют алюминотермию для вытеснения хрома из

его оксида.

Fe(CrO2)2 + C = Fe + Cr + CO

Cr2O3 + Al = Al2O3 + Cr

Химические свойства

- Реакции с неметаллами

- Реакция с водой

- Реакции с кислотами

- Реакции с солями менее активных металлов

Уже на воздухе вступает в реакцию с кислородом: на поверхности металла образуется пленка из оксида хрома III — Cr2O3 —

происходит пассивирование. Реагирует с неметаллами при нагревании.

Cr + O2 = (t) Cr2O3

Cr + S = (t) Cr2S3

Cr + N2 = (t) CrN

Cr + C = Cr2C3

Протекает в раскаленном состоянии.

Cr + H2O = (t) Cr(OH)3 + H2↑

Cr + HCl = CrCl2 + H2↑

Cr + H2SO4(разб.) = CrSO4 + H2↑

С холодными концентрированными серной и азотной кислотой реакция не идет. Она начинается только при нагревании.

Cr + H2SO4 = (t) Cr2(SO4)3 + SO2↑ + H2O

Хром способен вытеснить из солей металлы, стоящие в ряду напряжений правее него.

Cr + CuSO4 = CrSO4 + Cu

Соединения хрома II

Соединение хрома II носят основный характер. Оксид хрома II окисляется кислородом воздуха до более устойчивой формы — оксида хрома III,

реагирует с кислотами, кислотными оксидами.

CrO + O2 = Cr2O3

CrO + H2SO4 = CrSO4 + H2O

CrO + SO3 = CrSO4

Гидроксид хрома II, как нерастворимый гидроксид, легко разлагается при нагревании на соответствующий оксид и воду, реагирует с кислотами,

кислотными оксидами.

Cr(OH)2 = (t) CrO + H2O

Cr(OH)2 + HCl = CrCl2 + H2O

Cr(OH)2 + SO3 = CrSO4 + H2O

Соединения хрома III

Это наиболее устойчивые соединения, которые носят амфотерный характер. К ним относятся оксид хрома III гидроксид хрома III.

Оксид хрома III реагирует как с растворами щелочей, образуя комплексные соли, так и с кислотами.

Cr2O3 + Ba(OH)2 = Ba(CrO2)2 + H2O (прокаливание, хромит бария)

Cr2O3 + NaOH + H2O = Na3[Cr(OH)6] (нет прокаливания — в водном растворе, гексагидроксохромат натрия)

Cr2O3 + HCl = CrCl3 + H2O (сохраняем степень окисления)

Оксид хрома III реагирует с более активными металлами (например, при алюминотермии).

Cr2O3 + Al = Al2O3 + Cr

При окислении соединение хрома III получают соединения хрома VI (в щелочной среде).

K3[Cr(OH)6] + H2O2 = K2CrO4 + KOH + H2O

Cr2O3 + 8NaOH + O2 = (t) Na2CrO4 + H2O

Соединения хрома VI

В этой степени окисления хром проявляет кислотные свойства. К ним относится оксид хрома VI — CrO3, и две кислоты, находящиеся в

растворе в состоянии равновесия: хромовая — H2CrO4 и дихромовая кислоты — H2Cr2O7.

Принципиально важно помнить окраску хроматов и дихроматов (часто она бывает дана в заданиях в качестве подсказки). Хроматы окрашивают

раствор в желтый цвет, а дихроматы — в оранжевый цвет.

Хроматы переходят в дихроматы с увеличением кислотности среды (часто в реакциях с кислотами). Цвет раствора меняется с желтого на оранжевый.

Na2CrO4 + H2SO4 = Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O

Если же оранжевому раствору дихромата прилить щелочь, то он сменит свой цвет на желтый — образуется хромат.

Na2Cr2O7 + NaOH = Na2CrO4 + H2O

Разложение дихромата аммония выглядит очень эффектно и носит название «вулканчик» 🙂

(NH4)2Cr2O7 = (t) Cr2O3 + N2↑ + H2O

В степени окисления +6 соединения хрома проявляют выраженные окислительные свойства.

K2Cr2O7 + HCl = CrCl3 + KCl + Cl2↑ + H2O

Железо

Является одним из самых распространенных элементов в земной коре (после алюминия), составляет 4,65% ее массы.

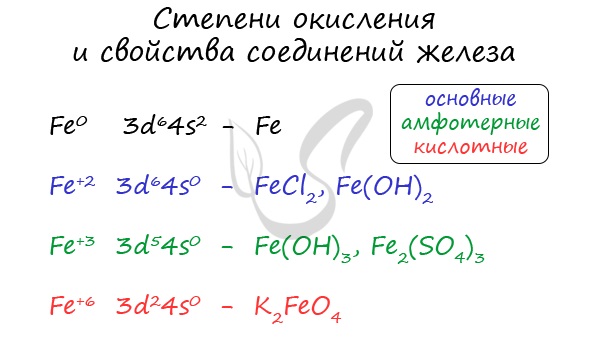

Для железа характерны две основные степени окисления +2, +3, +6.

В природе железо встречается в виде следующих соединений:

- Fe2O3 — красный железняк, гематит

- Fe3O4 — магнитный железняк, магнетит

- Fe2O3*H2O — бурый железняк, лимонит

- FeS2 — пирит, серый или железный колчедан

- FeCO3 — сидерит

Получение

Получают железо восстановлением из его оксида — руды. Восстанавливают с помощью угарного газа, водорода.

CO + Fe2O3 = Fe + CO2↑

H2 + Fe2O3 = Fe + H2O

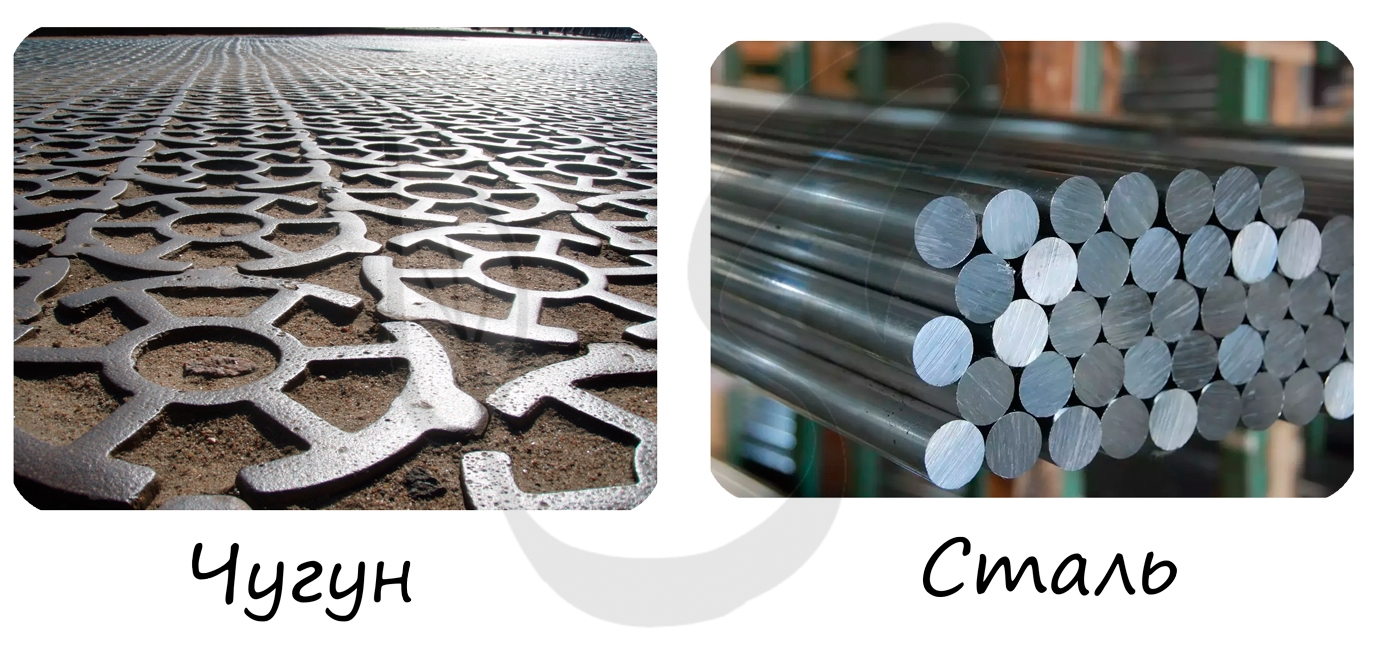

Основными сплавами железа являются чугун и сталь. В стали содержание углерода менее 2%, меньше содержится P, Mn, Si, S. Чугун отличается

бо́льшим содержанием углерода (2-6%), содержит больше P, Mn, Si, S.

Химические свойства

- Реакции с неметаллами

- Реакции с кислотами

- Реакции с солями

- Восстановительные свойства

Fe + S = FeS (t > 700°C)

Fe + S = FeS2 (t

Fe + O2 = Fe3O4 (при горении железа образуется железная окалина — Fe3O4 — смесь двух оксидов

FeO*Fe2O3)

При нагревании железо взаимодействует с галогенами, азотом, фосфором, углеродом, кремнием и другими.

Fe + Cl2 = (t) FeCl3

Fe + P = (t) FeP

Fe + C = (t) Fe3C

Fe + Si = (t) FeSi

Железо активнее водорода, способно вытеснить его из кислот.

Fe + HCl = FeCl2 + H2↑

На воздухе железо покрывается пленкой оксида, из-за чего пассивируется во многих реакциях, в том числе с концентрированными холодными

серной и азотной кислотами.

Fe + H2SO4(разб.) = FeSO4 + H2↑

Реакция с концентрированными кислотами идет только при нагревании. В холодных серной и азотной кислотах железо пассивируется.

Fe + H2SO4(конц.) = Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O

Железо способно вытеснить из солей металлы, стоящие в ряду напряжений правее железа.

CuCl2 + Fe = FeCl2 + Cu

Железо способно восстанавливать соединения железа III до II.

Fe + Fe2O3 = (t) FeO

Fe + FeCl3 = (t) FeCl2

Соединения железа II проявляют основные свойства. Реагируют c кислотами. При разложении гидроксид железа II

распадается на соответствующий оксид и воду.

FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O

Fe(OH)2 + HCl = FeCl2 + H2O

Fe(OH)2 = (t) FeO + H2O

При хранении на открытом воздухе соли железа II приобретают коричневый цвет из-за окисления до железа III.

FeCl2 + H2O + O2 = Fe(OH)Cl2

Качественной реакцией на ионы Fe2+ в растворе является реакция с красной кровяной солью — K3[Fe(CN)6] —

гексацианоферратом III калия. В результате реакции образуется берлинская лазурь (прусский синий).

FeCl2 + K3[Fe(CN)6] = KFe[Fe(CN)6] + KCl

Качественной реакцией на ионы Fe2+ также является взаимодействие с щелочью (гидроксидом натрия). В результате

выпадает осадок зеленого цвета.

FeCl2 + NaOH = Fe(OH)2 + NaCl

Соединения железа III проявляют амфотерные свойства. Оксид и гидроксид железа III реагирует и с кислотами, и с щелочами.

Fe(OH)3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O

Fe(OH)3 + KOH = K3[Fe(OH)6] (гексагидроксоферрат калия)

При сплавлении комплексные соли не образуются из-за испарения воды.

Fe(OH)3 + KOH = (t) KFeO2 + H2O

Гидроксид железа III — ржавчина, образуется на воздухе в результате взаимодействия железа с водой в присутствии кислорода. При нагревании

легко распадается на воду и соответствующий оксид.

Fe + H2O + O2 = Fe(OH)3

Fe(OH)3 = (t) Fe2O3 + H2O

Качественной реакцией на ионы Fe3+ является взаимодействие с желтой кровяной солью K4[Fe(CN)6].

В результате реакции образуется берлинская лазурь (прусский синий).

FeCl3 + K4[Fe(CN)6] = KFe[Fe(CN)6] + KCl

Реакция хлорида железа III с роданидом калия также является качественной, в результате нее образуется характерный раствор ярко

красного цвета.

FeCl3 + KCNS = Fe(CNS)3 + KCl

И еще одна качественная реакция на ионы Fe3+ — взаимодействие с щелочью (гидроксидом натрия). В результате

выпадает осадок бурого цвета.

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl

Соединения железа VI — ферраты — соли несуществующей в свободном виде железной кислоты. Обладают выраженными

окислительными свойствами.

Ферраты можно получить в ходе электролизом щелочи на железном аноде, а также действием хлора на взвесь Fe(OH)3

в щелочи.

Fe + KOH + H2O = (электролиз) K2FeO4 + H2↑

Fe(OH)3 + Cl2 + KOH = K2FeO4 + KCl + H2O

Медь

Один из первых металлов, освоенных человеком вследствие низкой температуры плавления и доступности получения руды.

Основные степени окисления меди +1, +2.

Медь встречается в самородном виде и в виде соединений, наиболее известные из которых:

- CuFeS2 — медный колчедан, халькопирит

- Cu2S — халькозин

- Cu2CO3(OH)2 — малахит

Получение

Пирометаллургический метод получения основан на получении меди путем обжига халькопирита, который идет в несколько этапов.

CuFeS2 + O2 = Cu2S + FeS + SO2↑

Cu2S + O2 = Cu2O + SO2

Cu2O + Cu2S = Cu + SO2

Гидрометаллургический метод заключается в растворении минералов меди в разбавленной серной кислоте и дальнейшем вытеснении меди

более активными металлами, например — железом.

CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4

Медь, как малоактивный металл, выделяется при электролизе солей в водном растворе на катоде.

CuSO4 + H2O = Cu + O2 + H2SO4 (медь — на катоде, кислород — на аноде)

Химические свойства

- Реакции с неметаллами

- Реакции с кислотами

- С оксидами неметаллов

Во влажном воздухе окисляется с образованием основного карбоната меди.

Cu + CO2 + H2O + O2 = (CuOH)2CO3

При нагревании реагирует с кислородом, селеном, серой, при комнатной температуре с: хлором, бромом и йодом.

4Cu + O2 = (t) 2Cu2O (при недостатке кислорода)

2Cu + O2 = (t) 2CuO (в избытке кислорода)

Cu + Se = (t) Cu2Se

Cu + S = (t) Cu2S

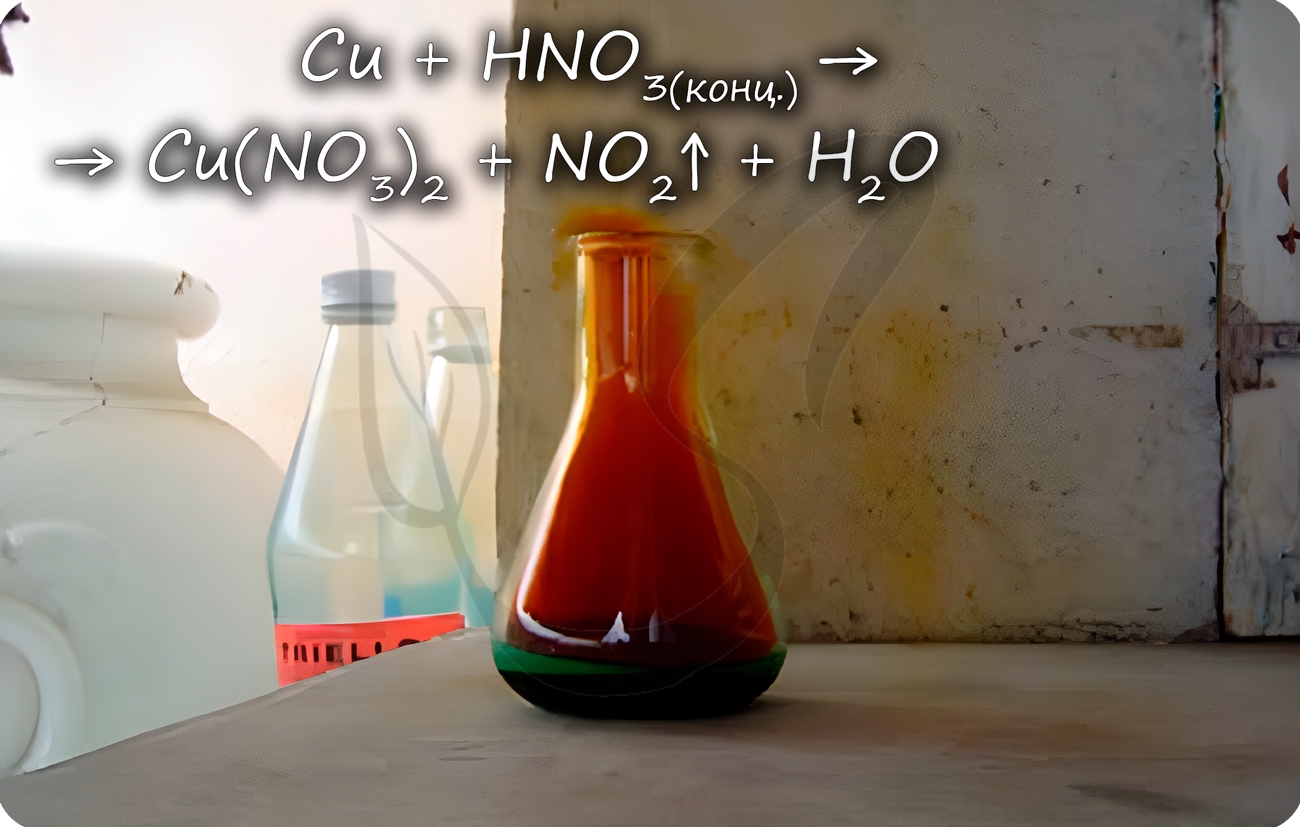

Медь способна реагировать с концентрированными серной и азотной кислотами. С разбавленной серной не реагирует, с разбавленной азотной

— реакция идет.

Cu + H2SO4(конц.) = (t) CuSO4 + SO2↑ + H2O

Cu + HNO3(конц.) = Cu(NO3)2 + NO2↑ + H2O

Cu + HNO3(разб.) = Cu(NO3)2 + NO↑ + H2O

Реагирует с царской водкой — смесью соляной и азотной кислот в соотношении 1 объем HNO3 к 3 объемам HCl.

Cu + HCl + HNO3 = CuCl2 + NO + H2O

Медь способна восстанавливать неметаллы из их оксидов.

Cu + SO2 = (t) CuO + S

Cu + NO2 = (t) CuO + N2↑

Cu + NO = (t) CuO + N2↑

Соединения меди I

В степени окисления +1 медь проявляет основные свойства. Соединения меди I можно получить путем восстановления соединений меди II.

CuCl2 + Cu = CuCl

CuO + Cu = Cu2O

Оксид меди I можно восстановить до меди различными восстановителями: угарным газом, алюминием (алюминотермией), водородом.

Cu2O + CO = (t) Cu + CO2

Cu2O + Al = (t) Cu + Al2O3

Cu2O + H2 = (t) Cu + H2O

Оксид меди I окисляется кислородом до оксида меди II.

Cu2O + O2 = (t) CuO

Оксид меди I вступает в реакции с кислотами.

Cu2O + HCl = CuCl + H2O

Гидроксид меди CuOH неустойчив и быстро разлагается на соответствующий оксид и воду.

CuOH → Cu2O + H2O

Соединения меди II

Степень окисления +2 является наиболее стабильной для меди. В этой степени окисления у меди есть оксид CuO и гидроксид Cu(OH)2.

Данные соединения проявляют преимущественно основные свойства.

Оксид меди II получают в реакциях термического разложения гидроксида меди II, реакцией избытка кислорода с медью при нагревании.

Cu(OH)2 = (t) CuO + H2O

Cu + O2 = (t) CuO

Химические свойства

- Реакции с кислотами

- Разложение

- Восстановление

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

CuO + HCl = CuCl2 + H2O

CuO = (t) Cu2O + O2

CuO + CO = Cu + CO2

CuO + C = Cu + CO

CuO + H2 = Cu + H2O

Гидроксид меди II — Cu(OH)2 — получают в реакциях обмена между растворимыми солями меди и щелочью.

CuSO4 + KOH = K2SO4 + Cu(OH)2↓

- Разложение

- Реакции с кислотами

- Реакции с щелочами

- Реакции с кислотными оксидами

При нагревании гидроксид меди II, как нерастворимое основание, легко разлагается на соответствующий оксид и воду.

Cu(OH)2 = (t) CuO + H2O

Cu(OH)2 + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O

Cu(OH)2 + HCl = CuCl2 + H2O

Как сказано выше, гидроксид меди II носит преимущественно основный характер, однако способен проявлять и амфотерные свойства.

В растворе концентрированной щелочи он растворяется, образуя гидроксокомлпекс.

Cu(OH)2 + LiOH = Li2[Cu(OH)4]

Cu(OH)2 + CO2 = (CuOH)2CO3 + H2O (дигидроксокарбонат меди II — (CuOH)2CO3)