Атом какого химического элемента содержится в молекуле воды

данил суханов · 15 июня

775

Автор вопроса считает этот ответ лучшим

Ну, сами химические элементы использовались с древнейших времён — люди занимались металлургией, керамикой, изготовлением красок и прочими подобными делами задолго до того, как хотя бы приблизились к пониманию строения вещества.

Сама идея молекул и атомов была предложена философами Древней Греции — Демокрит и кто-то ещё (сходу не вспомню) пришли к мысли, что любое… Читать далее

Не ожидал настолько развернутого ответа) спс от души????

Как в Сириусе В может наблюдаться почти чистый водород, если он является белым карликом? Ведь в компактных звёздах не может быть водорода.

Почему не может? Вы так решили: водород сгорел в термоядерных реакциях, а теперь звезда состоит из гелия или более тяжёлых элементов?

Ошибка в ваших рассуждениях следующая: выгорание водорода происходит только в ядре звезды, где для термоядерного синтеза существуют необходимые условия: давление и температура. Масса ядра от общей массы звезды составляет около 10 %. Выгорели запасы водорода в ядре, потом (при достаточной массе) образовавшегося гелия — звезда коллапсирует и превращается в белый карлик, а внешние слои сжимаются без изменения химического состава. Поэтому, несмотря на длительный промежуток переработки водорода в другие элементы, его общее количество уменьшается сравнительно мало.

Белые карлики состоят из вырожденного газа. Хотя он вырожденный, но это по-прежнему водород с примесью гелия. Только более плотные нейтронные звёзды не имеют понятия: химический состав, поскольку состоят из одних нейтронов. Но даже у нейтронных звёзд, в поверхностном слое, где силы гравитации не такие сильные, может наблюдаться вещество в привычном понимании, тот же водород.

Что произойдет с человеком, если из организма удалить все атомы водорода?

Между финансами, ИТ, стартапами и психологией. Играю в «Что? Где? Когда?». И…

Вы можете представить, что будет, если вся вода, из которой в основном состоит человек, превратится в атомарный кислород — сильнейший окислитель? А вся остальная органика превратится в какие-то обрывочные радикалы. Я не могу себе этого представить — какой-то кусок плазмы, который тут же взорвётся со страшной силой, будет. Блин, ну и вопрос…

Почему молекула воды H2O?

Вы знаете, Вам, пожалуй надо не с воды начинать, а с изучения того что такое атомы и что такое молекулы. Так вот H2O — это не атом, а молекула воды, состоящая из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Вопрос почему молекула воды именно такая неуместен — это надо спросить у того, кто создал нашу Вселенную. Мы можем только лишь экспериментально установить как выглядит эта молекула и из каких атомов состоит.

«В результате соединения атомов обычно образуются молекулы». А что еще может образовываться?

Researcher, Institute of Physics, University of Tartu

Существуют разные типы химической связи между атомами. Образование молекул происходит за счет ковалентного (ковалентно-полярного) связывания атомов. Но есть и другие возможности:

1) Ионная связь. Например, NaCl наш дорогой, который всегда отдувается в качестве примера ионного кристалла. Атомы образуют ионы, а отрицательные и положительные ионы образуют кристаллическую решетку, ну или расплав или даже пар (хотя там всё сложнее). При этом и в кристаллической решетке и в расплаве нельзя выделить никаких «молекул», в кристаллической решетке есть только ионы в ее узлах и элементарная ячейка решетки. В расплаве есть диффузные агломераты ионов — без какого-либо постоянного состава, естественно, чистая электростатика.

2) Металлическая связь. Характерна для металлов, очевидно. Атомы (или можно считать, что катионы) металла в узлах решетки и обобществленный электронный газ. Тоже никаких молекул нет, а газ вообще единый на весь кристалл.

3) Ковалентная неполярная связь в атомном кристалле. В узлах решетки индивидуальные атомы (алмаз, например). Можно, конечно, считать, что атомы — это одноатомные молекулы, но зачем так считать — не очень понятно (вообще, понятие «одноатомная молекула» пришло из молекулярно-кинетической теории газов и вне ее не имеет большого смысла).

Сколько существует атомов водорода?

Подготовила к ЕГЭ по химии 5000 учеников. С любого уровня до 100 в режиме онлайн 🙂 · vk.com/mendo_him

????Изотопы-разновидности атомов какого-либо элемента ,которые различаются массой,но имеют одинаковый порядковый номер

????Изотопы водорода:

✅Протий (масса изотопа= 1,007)

✅Дейтерий (масса изотопа= 2,014)

✅Тритий (масса изотопа= 3,016)

✅Квадий (масса изотопа =4,026)

✅Пентий (масса изотопа =5,035)

✅Гексий (масса изотопа =6,045)

✅Септий (масса изотопа= 7,053)

????Самым распространённым является протий (99,98%)

????Дейтерий использует в атомной энергетике ,третий ,например,используется как радиоактивная метка в химии и биологии

Вода — главная составляющая всего живого на Земле. Она является и средой обитания организмов, и главным элементом в их строении, а, следовательно, и источником жизни. Ее применяют в промышленности всех направлений. Поэтому представить себе жизнь с отсутствием воды весьма непросто.

Что входит в состав воды

Все прекрасно осведомлены о том, что вода состоит из водорода и кислорода. Это действительно так. Но помимо этих двух элементов, вода в своем составе имеет еще огромный перечень химических компонентов.

Из чего состоит вода?

Ей свойственно преобразовываться, проходя при этом гидрологический цикл: испарение, конденсацию и выпадение в виде осадков. В процессе протекания этих явлений вода соприкасается со множеством соединений органической природы, с металлами, газами, в результате чего жидкость дополняется различными элементами.

Элементы, входящие в состав воды, подразделяются на 6 категорий:

- Ионы. К ним относятся: катионы Na, K, Mg, Ca, анионы: Cl, HCO3 и SO4. Эти компонентынаходятся в воде в наибольшем, по сравнению с другими, количестве. В жидкость они поступают из почвенных слоев, природных минералов, горных пород, а также как элементы распада продуктов промышленной деятельности.

- Растворенные газы: кислород, азот, сероводород, углекислый газ и прочие. Количество каждого газа в воде напрямую зависит от ее температуры.

- Биогенные элементы. Главными из них являются фосфор и азот, которые поступают в жидкость из осадков, сточных и сельскохозяйственных вод.

- Микроэлементы. Их насчитывается около 30 видов. Показатели их в составе воды очень малы и колеблются от 0,1 до микрограмма на 1 литр. К ним относятся: бром, селен, медь, цинк и т. д.

- Органические вещества, растворенные в воде, и азотосодержащие вещества. Это спирты, углеводы, альдегиды, фенолы, пептиды и прочее.

- Токсины. Это в основном тяжелые металлы и продукты нефтепереработки.

Молекула воды

Итак, из каких молекул состоит вода?

Формула воды тривиальна — Н2О. И она показывает, что молекула воды состоит из атомов водорода и кислорода. Между ними установлена устойчивая связь.

Масса молекулы равна 18,016 г/моль, где на долю водорода приходится 11,19%, а кислорода — 88,81%.

Молекула воды является полярной, поскольку она не имеет конкретного центра, вокруг которого сосредоточены положительные и отрицательные заряды, а имеет два противоположно заряженных полюса.

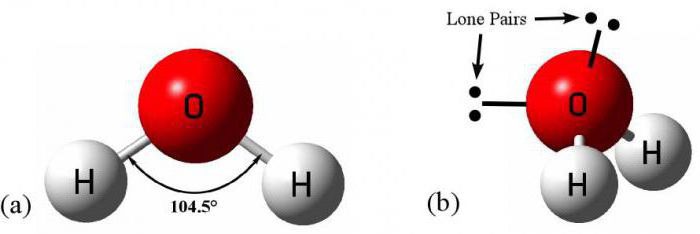

Вода состоит из атомов, угол между которыми меняется в зависимости от агрегатного состояния жидкости. Так, когда она находится в состоянии газа, угол между водородом и кислородом составляет 104о, в твердом состоянии — 109о. На эти показатели, а также на расстояние между атомами влияют также присутствующие компоненты.

Строение молекулы

Ранее было рассмотренно, из каких атомов состоит вода. Это водород и кислород. Главенствующую роль выполняет кислород. Вокруг этого элемента размещены отрицательно заряженные электроны, а положительно заряженные протоны сосредоточены вблизи атомов водорода. Такое соотношение полюсов молекулы влияет на характер молекулярной связи — она полярная.

Поскольку два атома водорода являются одноименно заряженными, то, соответственно, они друг от друга отдаляются. Это влияет на образующийся угол между атомами кислорода и водорода, он составляет 104,5о. Из-за разноименности полюсов молекула воды именуется диполем. Это ее свойство обуславливает необычные характеристики молекулы.

Как же выглядит молекула воды в пространстве? Чтобы определить форму молекулы, соединяют прямыми линиями центры атомов, в результате чего вырисовывается объемная фигура — тетраэдр. Таково строение воды.

Форма молекулы воды способна изменяться в зависимости от ее агрегатного состояния. Для газообразного состояния характерен угол между атомами кислорода и водорода в 104,27о, для твердого состояния — 109,5о, для жидкого — 105,03о.

Те молекулы, из которых состоит вода, занимают определенный объем в пространстве, при этом их оболочки покрыты электронным облаком в виде вуали. Вид водной молекулы, рассмотренной в плоскости, сравнивают с Х-образной хромосомой, которая служит для передачи генетической информации, а, следовательно, дает начало новой жизни. От такой формы проводится аналогия хромосомы и воды как источников жизни.

В пространстве молекула выглядит как объемный треугольник, тетраэдр. Такая форма является очень устойчивой и изменяется только из-за влияния на воду внешних физических факторов.

Из чего состоит вода? Из тех атомов, которые подвержены влиянию Ван-дер-Ваальсовых сил, образовыванию водородных связей. В связи с этим между кислородом и водородом соседних молекул образуются случайные ассоциаты и кластеры. Первые — это неупорядоченные структуры, вторые — упорядоченные ассоциаты.

В привычном состоянии воды количество ассоциатов составляет 60%, кластеров — 40%.

Между соседними водными молекулами возможны образования водородных мостиков, которые способствуют образованию различных структур — кластеров.

Кластеры способны взаимодействовать между собой посредством водородных связей, а это приводит к появлению структур нового порядка — шестигранников.

Электронное строение молекулы воды

Атомы — это то, из чего состоит вода, и каждый атом имеет свое электронное строение. Так, графическая формула электронных уровней выглядит так: 8О 1s22s22p4, 1Н 1s1.

Когда происходит процесс формирования молекулы воды, происходит перекрывание электронных облаков: два неспаренных электрона кислорода перекрываются с 1 неспаренным электроном водорода. В результате перекрывания образуется угол между атомами в 104о.

Агрегатное состояние воды

Как уже говорилось, молекулы воды — это диполи, и данный факт влияет на необычные свойства вещества. Одним из таких свойств является то, что вода может присутствовать в природе в трех агрегатных состояниях: жидком, твердом и парообразном.

Переход от одного состояния в другое обусловлен следующими процессами:

- Кипение — из жидкости в пар.

- Конденсация — переход их пара в жидкость (осадки).

- Кристаллизация — когда жидкость превращается в лед.

- Плавление — процесс таяния льда и получения жидкости.

- Сублимация — превращение льда в парообразное состояние.

- Десублимация — обратная реакция сублимации, то есть переход пара в лед.

От состояния воды зависит и строение ее молекулярной решетки.

Заключение

Таким образом, можно сказать, что вода — это сложное вещество с простым строением, которое может меняться в зависимости от ее состояния. И нам стало понятно, из каких молекул состоит вода.

Организмы состоят из клеток. Клетки разных организмов обладают сходным химическим составом. В таблице 1 представлены основные химические элементы, обнаруженные в клетках живых организмов.

Таблица 1. Содержание химических элементов в клетке

| Элемент | Количество, % | Элемент | Количество, % |

| Кислород | 65-75 | Кальций | 0,04-2,00 |

| Углерод | 15-18 | Магний | 0,02-0,03 |

| Водород | 8-10 | Натрий | 0,02-0,03 |

| Азот | 1,5-3,0 | Железо | 0,01-0,015 |

| Фосфор | 0,2-1,0 | Цинк | 0,0003 |

| Калий | 0,15-0,4 | Медь | 0,0002 |

| Сера | 0,15-0,2 | Иод | 0,0001 |

| Хлор | 0,05-0,10 | Фтор | 0,0001 |

По содержанию в клетке можно выделить три группы элементов. В первую группу входят кислород, углерод, водород и азот. На их долю приходится почти 98% всего состава клетки. Во вторую группу входят калий, натрий, кальций, сера, фосфор, магний, железо, хлор. Их содержание в клетке составляет десятые и сотые доли процента. Элементы этих двух групп относят к макроэлементам (от греч. макрос — большой).

Остальные элементы, представ ленные в клетке сотыми и тысячными долями процента, входят в третью группу. Это микроэлементы (от греч. микро — малый).

Каких-либо элементов, присущих только живой природе, в клетке не обнаружено. Все перечисленные химические элементы входят и в состав неживой природы. Это указывает на единство живой и неживой природы.

Недостаток какого-либо элемента может привести к заболеванию, и даже гибели организма, так как каждый элемент играет определенную роль. Макроэлементы первой группы составляют основу биополимеров — белков, углеводов, нуклеиновых кислот, а также липидов, без которых жизнь невозможна. Сера входит в состав некоторых белков, фосфор — в состав нуклеиновых кислот, железо — в состав гемоглобина, а магний — в состав хлорофилла. Кальций играет важную роль в обмене веществ.

Часть химических элементов, содержащихся в клетке, входит в со став неорганических веществ — минеральных солей и воды.

Минеральные соли находятся в клетке, как правило, в виде катионов (К+, Na+, Ca2+, Mg2+) и анионов ( HPO2-/4, H2PO-/4, СI-, НСО3), соотношение которых определяет важную для жизнедеятельности клеток кислотность среды.

(У многих клеток среда слабощелочная и ее рН почти не изменяется, так как в ней постоянно поддерживается определенное соотношение катионов и анионов.)

Из неорганических веществ в живой природе огромную роль играет вода.

Без воды жизнь невозможна. Она составляет значительную массу большинства клеток. Много воды содержится в клетках мозга и эмбрионов человека: воды более 80%; в клетках жировой ткани — всего 40.% К старости содержание воды в клетках снижается. Человек, потерявший 20% воды, погибает.

Уникальные свойства воды определяют ее роль в организме. Она участвует в теплорегуляции, которая обусловлена высокой теплоемкостью воды — потреблением большого количества энергии при нагревании. Чем же определяется высокая теплоемкость воды?

В молекуле воды атом кислорода ковалентно связан с двумя атомами водорода. Молекула воды полярна, так как атом кислорода имеет частично отрицательный заряд, а каждый из двух атомов водорода имеет

частично положительный заряд. Между атомом кислорода одной молекулы воды и атомом водорода другой молекулы образуется водородная связь. Водородные связи обеспечивают соединение большого числа молекул воды. При нагревании воды значительная часть энергии расходуется на разрыв водородных связей, что и определяет ее высокую теплоемкость.

Вода — хороший растворитель. Благодаря полярности ее молекулы взаимодействуют с положительно и отрицательно заряженными ионами, способствуя тем самым растворению вещества. По отношению к воде все вещества клетки делятся на гидрофильные и гидрофобные.

Гидрофильными (от греч. гидро — вода и филео — люблю) называют вещества, которые растворяются в воде. К ним относят ионные соединения (например, соли) и некоторые неионные соединения (например, сахара).

Гидрофобными (от греч. гидро — вода и фобос — страх) называют вещества, нерастворимые в воде. К ним относят, например, липиды.

Вода играет большую роль в химических реакциях, протекающих в клетке в водных растворах. Она растворяет ненужные организму продукты обмена веществ и тем самым способствует выводу их из организма. Большое содержание воды в клетке придает ей упругость. Вода способствует перемещению различных веществ внутри клетки или из клетки в клетку.

Тела живой и неживой природы состоят из одинаковых химических элементов. В состав живых организмов входят неорганические вещества — вода и минеральные соли. Жизненно важные многочисленные функции воды в клетке обусловлены особенностями ее молекул: их полярностью, способностью образовывать водородные связи.

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ

В клетках живых организмов встречается около 90 элементов, причем примерно 25 из обнаружены практически во всех клетках. По содержанию в клетке химические элементы подразделяются на три большие группы: макроэлементы(99%), микроэлементы(1%), ультрамикроэлементы(менее 0,001%).

К макроэлементам относятся кислород, углерод, водород, фосфор, калий, сера, хлор, кальций, магний, натрий, железо.

К микроэлеметам относятся марганец, медь, цинк, йод, фтор.

К ультрамикроэлементам относятся серебро, золото, бром, селен.

| ЭЛЕМЕНТЫ | СОДЕРЖАНИЕ В ОРГАНИЗМЕ (%) | БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |

| Макроэлементы: | ||

| O.C.H.N | 62-3 | Входят в состав всех органических веществ клетки, воды |

| Фосфор Р | 1,0 | Входят в состав нуклеиновых кислот, АТФ (образует макроэргические связи), ферментов, костной ткани и эмали зубов |

| Кальций Са+2 | 2,5 | У растений входит в состав оболочки клетки, у животных — в состав костей и зубов, активизирует свертываемость крови |

| Микроэлементы: | 1-0,01 | |

| Сера S | 0,25 | Входит в состав белков, витаминов и ферментов |

| Калий К+ | 0,25 | Обуславливает проведение нервных импульсов; активатор ферментов белкового синтеза, процессов фотосинтеза, роста растений |

| Хлор CI- | 0,2 | Является компонентом желудочного сока в виде соляной кислоты, активизирует ферменты |

| Натрий Na+ | 0,1 | Обеспечивает проведение нервных импульсов, поддерживает осмотическое давление в клетке, стимулирует синтез гормонов |

| Магний Мg+2 | 0,07 | Входит в состав молекулы хлорофилла, содержится в костях и зубах, активизирует синтез ДНК, энергетический обмен |

| Йод I- | 0,1 | Входит в состав гормона щитовидной железы — тироксина, влияет на обмен веществ |

| Железо Fе+3 | 0,01 | Входит в состав гемоглобина, миоглобина, хрусталика и роговицы глаза, активатор ферментов, участвует в синтезе хлорофилла. Обеспечивает транспорт кислорода к тканям и органам |

| Ультрамикроэлементы: | менее 0,01, следовые количества | |

| Медь Си+2 | Участвует в процессах кроветворения, фотосинтеза, катализирует внутриклеточные окислительные процессы | |

| Марганец Мn | Повышает урожайность растений, активизирует процесс фотосинтеза, влияет на процессы кроветворения | |

| Бор В | Влияет на ростовые процессы растений | |

| Фтор F | Входит в состав эмали зубов, при недостатке развивается кариес, при избытке — флюороз | |

| Вещества : | ||

| Н20 | 60-98 | Составляет внутреннюю среду организма, участвует в процессах гидролиза, структурирует клетку. Универсальный растворитель, катализатор, участник химических реакций |

ОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ

| ВЕЩЕСТВА | СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА | ФУНКЦИИ |

| Липиды | ||

| Сложные эфиры высших жирных кислот и глицерина. В состав фосфолипидов входит дополнительно остаток Н3РО4.Обладают гидрофобными или гидрофильно-гидрофобными свойствами, высокой энергоемкостью | Строительная — образует билипидный слой всех мембранных. Энергетическая. Терморегуляторная. Защитная. Гормональная (кортикостероиды, половые гормоны). Компоненты витаминов D,E. Источник воды в организме.Запасное питательное вещество | |

| Углеводы | ||

| Моносахариды: глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза | Хорошо растворимы в воде | Энергетическая |

| Дисахариды: сахароза, мальтоза (солодовый сахар) | Растворимы в воде | Компоненты ДНК, РНК, АТФ |

| Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза | Плохо растворимы или нерастворимы в воде | Запасное питательное вещество. Строительная — оболочка растительной клетки |

| Белки | Полимеры. Мономеры — 20 аминокислот. | Ферменты — биокатализаторы. |

| I структура — последовательность аминокислот в полипептидной цепи. Связь — пептидная — СО- NH- | Строительная — входят в состав мембранных структур, рибосом. | |

| II структура — a -спираль, связь — водородная | Двигательная (сократительные белки мышц). | |

| III структура — пространственная конфигурация a -спирали (глобула). Связи — ионные, ковалентные, гидрофобные, водородные | Транспортная (гемоглобин). Защитная (антитела).Регуляторная (гормоны, инсулин) | |

| IV структура характерна не для всех белков. Соединение нескольких полипептидных цепей в единую суперструктуруВ воде плохо растворимы. Действие высоких температур, концентрированных кислот и щелочей, солей тяжелых металлов вызывает денатурацию | ||

| Нуклеиновые кислоты: | Биополимеры. Состоят из нуклеотидов | |

| ДНК — дезокси-рибонуклеино-вая кислота. | Состав нуклеотида: дезоксирибоза, азотистые основания — аденин, гуанин, цитозин, тимин, остаток Н3РО4. Комплементарность азотистых оснований А = Т, Г = Ц. Двойная спираль. Способна к самоудвоению | Образуют хромосомы. Хранение и передача наследственной информации, генетического кода. Биосинтез РНК, белков. Кодирует первичную структуру белка. Содержится в ядре, митохондриях, пластидах |

| РНК — рибонуклеиновая кислота. | Состав нуклеотида: рибоза, азотистые основания — аденин, гуанин, цитозин, урацил, остаток Н3РО4 Комплементарность азотистых оснований А = У, Г = Ц. Одна цепь | |

| Информационная РНК | Передача информации о первичной структуре белка, участвует в биосинтезе белка | |

| Рибосомальная РНК | Строит тело рибосомы | |

| Транспортная РНК | Кодирует и переносит аминокислоты к месту синтеза белка — рибосомам | |

| Вирусная РНК и ДНК | Генетический аппарат вирусов | |

Ферменты.

Важнейшая функция белков — каталитическая. Белковые молекулы, увеличивающие на несколько порядков скорость химических реакции в клетке, называют ферментами. Ни один биохимический процесс в организме не происходит без участия ферментов.

В настоящее время обнаружено свыше 2000 ферментов. Их эффективность во много раз выше, чем эффективность неорганических катализаторов, используемых в производстве. Так, 1 мг железа в составе фермента каталазы заменяет 10 т неорганического железа. Каталаза увеличивает скорость разложения пероксида водорода (Н2О2) в 1011 раз. Фермент, катализирующий реакцию образования угольной кислоты (СО2+Н2О = Н2СО3), ускоряет реакцию в 107 раз.

Важным свойством ферментов является специфичность их действия, каждый фермент катализирует только одну или небольшую группу сходных реакций.

Вещество, на которое воздействует фермент, называют субстратом. Структуры молекулы фермента и субстрата должны точно соответствовать друг другу. Этим объясняется специфичность действия ферментов. При соединении субстрата с ферментом пространственная структура фермента изменяется.

Последовательность взаимодействия фермента и субстрата можно изобразить схематично:

Субстрат+Фермент — Фермент-субстратный комплекс — Фермент+Продукт.

Из схемы видно, что субстрат соединяется с ферментом с образованием фермент-субстратного комплекса. При этом субстрат превращается в новое вещество — продукт. На конечном этапе фермент освобождается от продукта и вновь вступает во взаимодействие с очередной молекулой субстрата.

Ферменты функционируют лишь при определенной температуре, концентрации веществ, кислотности среды. Изменение условий приводит к изменению третичной и четвертичной структуры белковой молекулы, а, следовательно, и к подавлению активности фермента. Как это происходит? Каталитической активностью обладает лишь определенный участок молекулы фермента, называемый активным центром. Активный центр содержит от 3 до 12 аминокислотных остатков и формируется в результате изгиба полипептидной цепи.

Под влиянием разных факторов изменяется структура молекулы фермента. При этом нарушается пространственная конфигурация активного центра, и фермент теряет свою активность.

Ферменты — это белки, играющие роль биологических катализаторов. Благодаря ферментам на несколько порядков возрастает скорость химических реакций в клетках. Важное свойство ферментов — специфичность действия в определенных условиях.

Нуклеиновые кислоты.

Нуклеиновые кислоты были от крыты во второй половине XIX в. швейцарским биохимиком Ф. Мишером, который выделил из ядер клеток вещество с высоким содержанием азота и фосфора и назвал его «нуклеином» (от лат. нуклеус — ядро).

В нуклеиновых кислотах хранится наследственная информация о строении и функционировании каждой клетки и всех живых существ на Земле. Существует два типа нуклеиновых кислот — ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) и РНК (рибонуклеиновая кислота). Нуклеиновые кислоты, как и белки, обладают видовой специфичностью, то есть организмам каждого вида присущ свой тип ДНК. Чтобы выяснить причины видовой специфичности, рассмотрим строение нуклеиновых кислот.

Молекулы нуклеиновых кислот представляют собой очень длинные цепи, состоящие из многих сотен и даже миллионов нуклеотидов. Любая нуклеиновая кислота содержит всего четыре типа нуклеотидов. Функции молекул нуклеиновых кислот зависят от их строения, входящих в их состав нуклеотидов, их числа в цепи и последовательности соединения в молекуле.

Каждый нуклеотид состоит из трех компонентов: азотистого основания, углевода и фосфорной кислоты. В состав каждого нуклеотида ДНК входит один из четырех типов азотистых оснований (аденин — А, тимин — Т, гуанин — Г или цитозин — Ц), а также угле вод дезоксирибоза и остаток фосфорной кислоты.

Таким образом, нуклеотиды ДНК различаются лишь типом азотистого основания.

Молекула ДНК состоит из огромного множества нуклеотидов, соединенных в цепочку в определенной последовательности. Каждый вид молекулы ДНК имеет свойственное ей число и последовательность нуклеотидов.

Молекулы ДНК очень длинные. Например, для буквенной записи последовательности нуклеотидов в молекулах ДНК из одной клетки человека (46 хромосом) потребовалась бы книга объемом около 820000 страниц. Чередование четырех типов нуклеотидов может образовать бесконечное множество вариантов молекул ДНК. Указанные особенности строения молекул ДНК позволяют им хранить огромный объем информации обо всех признаках организмов.

В 1953 г. американским биологом Дж. Уотсоном и английским физиком Ф. Криком была создана модель строения молекулы ДНК. Ученые установили, что каждая молекула ДНК состоит из двух цепей, связанных между собой и спирально закрученных. Она имеет вид двойной спирали. В каждой цепи четыре типа нуклеотидов чередуются в определенной последовательности.

Нуклеотидный состав ДНК различается у разных видов бактерий, грибов, растений, животных. Но он не меняется с возрастом, мало зависит от изменений окружающей среды. Нуклеотиды парные, то есть число адениновых нуклеотидов в любой молекуле ДНК равно числу тимидиновых нуклеотидов (А-Т), а число цитозиновых нуклеотидов равно числу гуаниновых нуклеотидов (Ц-Г). Это связано с тем, что соединение двух цепей между собой в молекуле ДНК подчиняется определенному правилу, а именно: аденин одной цепи всегда связан двумя водородными связями только с Тимином другой цепи, а гуанин — тремя водородными связями с цитозином, то есть нуклеотидные цепи одной молекулы ДНК комплементарны, дополняют друг друга.

ДНК содержат все бактерии, подавляющее большинство вирусов. Она обнаружена в ядрах клеток животных, грибов и растений, а также в митохондриях и хлоропластах. В ядре каждой клетки человеческого организма содержится 6,6 х 10-12 г ДНК, а в ядре половых клеток — в два раза меньше — 3,3 х 10-12 г.

Молекулы нуклеиновых кислот — ДНК и РНК состоят из нуклеотидов. В состав нуклеотидов ДНК входит азотистое основание (А, Т, Г, Ц), углевод дезоксирибоза и остаток молекулы фосфорной кислоты. Молекула ДНК представляет собой двойную спираль, состоящую из двух цепей, соединенных водородными связями по принципу комплементарности. Функция ДНК — хранение наследственной информации.

АТФ.

В клетках всех организмов имеются молекулы АТФ — аденозинтрифосфорной кислоты. АТФ — универсальное вещество клетки, молекула которого имеет богатые энергией связи. Молекула АТФ — это один своеобразный нуклеотид, который, как и другие нуклеотиды, состоит из трех компонентов: азотистого основания — аденина, углевода — рибозы, но вместо одного содержит три остатка молекул фосфорной кислоты (рис. 12). Связи, обозначенные на рисунке значком, — богаты энергией и называются макроэргическими. Каждая молекула АТФ содержит две макроэргические связи.

При разрыве макроэргической связи и отщеплении с помощью ферментов одной молекулы фосфорной кислоты освобождается 40 кДж/моль энергии, а АТФ при этом превращается в АДФ — аденозиндифосфорную кислоту. При отщеплении еще одной молекулы фосфорной кислоты освобождается еще 40 кДж/моль; образуется АМФ — аденозинмонофосфорная кислота. Эти реакции обратимы, то есть АМФ может пре вращаться в АДФ, АДФ — в АТФ.

Молекулы АТФ не только расщепляются, но и синтезируются, по этому их содержание в клетке относительно постоянно. Значение АТФ в жизни клетки огромно. Эти молекулы играют ведущую роль в энергетическом обмене, необходимом для обеспечения жизнедеятельности клетки и организма в целом.

Рис. 12. Схема строения АТФ.

| аденин – |

Молекула РНК, как правило, одиночная цепь, состоящая из четырех типов нуклеотидов — А, У, Г, Ц. Известны три основных вида РНК: иРНК, рРНК, тРНК. Содержание молекул РНК в клетке непостоянно, они участвуют в биосинтезе белка. АТФ — универсальное энергетическое вещество клетки, в котором имеются богатые энергией связи. АТФ играет центральную роль в обмене энергии в клетке. РНК и АТФ содержатся как в ядре, так и в цитоплазме клетки.